Неолитические захоронения в сосудах из Юго-Восточной Европы: возникновение обряда

Автор: Бочваров К.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Неолит и бронза

Статья в выпуске: 224, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328025

IDR: 14328025

Текст статьи Неолитические захоронения в сосудах из Юго-Восточной Европы: возникновение обряда

Введение 1

Ввиду небольшого количества погребений в керамических сосудах и немногочисленности погребальных комплексов, известных в Юго-Восточной Европе на этапе поздней праистории, ввиду их спорадического характера и часто неясности контекста местонахождения, исследователи неолита не уделяли им достаточного внимания. Беспристрастное изучение этих специфических погребальных практик показывает, однако, что ингумация в керамическом сосуде, как и вообще самые ранние погребения в керамических сосудах, связана с наиболее ранними фазами регионального культурного развития. Типичное проявление раннеземледельческой символики – ингумация в керамическом сосуде – появляется на одной из ранних фаз неолитизации в регионе Юго-Восточной Европы, хотя определенно не в самом ее начале. В начальный период появления ингумаций в керамических сосудах наблюдаются два отчетливо обособленных хронологических этапа, которые могут быть определены как отдельные территориально-хронологические волны. Первая – ранненеолитическое «ядро» в долинах рек Струмы и Вардара и в Западных Родопах. Вторая, несколько более поздняя, – поздненеолитические и/или энеолитические (в зависимости от региональной терминологии) проявления, разбросанные на территории исследуемого района. Ингумация в керамическом сосуде явно связана с некоторыми более поздними явлениями – кремациями в керамических урнах, открытыми во Фракии и Фессалии. Кроме того, если включить эти практики в более широкой территориальный контекст Анатолии и Леванта, становится ясным, что существуют более или менее синхронные аналогии. Именно в таком широком культурно-территориальном контексте должна рассматриваться практика ингу-мации в керамических сосудах, чтобы проследить ее происхождение и развитие, а также проанализировать ее символическое содержание и место в праисторических погребальных обрядах.

Интерпретация

Погребальная яма логически принимается за единственный архетип погребального сооружения. Она, очевидно, самая простая, но в то же время достаточно определенная форма осуществления идеи отстранения человеческих останков посредством погребения, которая развивается после первоначальной засыпки мертвых травой, ветвями деревьев или шкурами, а позднее землей и/ или камнями, уложенными на поверхности. По мнению многих исследователей неолитических погребений Юго-Восточной Европы, погребальной яме, а следовательно, и самому погребению, не уделялось специального внимания. Этот тезис аргументируется примерами использования под погребения мусорных ям (Jовановић, 1967. С. 13; Гарашанин, 1973. С. 27; Brukner, 1974). Высказывается даже предположение, что интрамуральные погребения не принадлежат членам местной общины, а имеют отношение к побежденным врагам, тогда как мертвые соответствующей неолитической группы хоронились в экстрамуральных некрополях. На мой взгляд, основной причиной циркулирования этого тезиса в той или иной форме является факт, что большинство неолитических погребений – безынвентарные и что заполнением погребальной ямы, как правило, являются культурные отложения поселения, содержащие различные артефакты из культурного слоя. Отсюда, видимо, следует логическое заключение, что мертвые были не похоронены, а «выброшены». На сегодняшний день такая аргументация не может быть принята, особенно ввиду того факта, что по крайней мере для региона Юго-Восточной Европы она основывается на некорректной интерпретации погребальных ям как мусорных. Их заполнение всегда такое же, как и у мусорных ям, и различие между ними археологически неуловимо. Тем не менее наличие большого числа фрагментов керамических сосудов и костей животных не превращает эти ямы в мусорные, как становится ясным, в частности, на примере двух «ритуальных» ям Парца І (Resch, 1991; см. также анализ так называемого структурного депонирования в: Chapman, 2000).

Однако зарегистрировано переиспользование уже существующих ям, например оставшихся от добычи глины, таких как в Аймана, Железных Воротах (Сталио, 1992. С. 65), и зернохранилищ, как в Неа Никомедии (Западная Македония) (Rodden, 1962. P. 286).

Отмечу, что несомненные случаи «выбрасывания» или «изоляции» покойников все же существуют, как это было выявлено в Ваксево (долина Струмы), где археологический контекст недвусмысленно показывает, что труп был брошен в яму (Чолаков, 1991. С. 231. Обр. 1; Чохаджиев, 2001. С. 170. Обр. 10). Также показательно в этом отношении единственное расположенное вне построек погребение 285 из Чатал-Хююка. Его антропологический анализ выявил патологические изменения, предполагающие, что умерший молодой мужчина страдал серьезным заболеванием, ставшим причиной внешней деформации, зафиксированной на скелете (Molleson et al., 1998).

Следует отметить, что трактовка погребений как «мусорных отбросов» не относится к погребениям под полами жилищ, которые имеют особую ценность в качестве аргумента против этого тезиса. Их местоположение исключает воз- можность отнести их к «выброшенным» индивидам, при этом они не ограничиваются только младенческой/детской возрастной группой, чтобы их можно было объяснить как жертвоприношения. Не совсем ясно, почему эти так называемые «жертвоприношения» связаны именно с детьми. Здесь необходимо напомнить, что погребения анатолийского неолита и раннего энеолита, как правило, соответствуют погребениям Юго-Восточной Европы как в культурном, так и в формальном отношении.

Погребальная яма в том же семантическом контексте предполагает скорченную позу тела. Если принять символическое значение позы как эмбриональной, логичным является трактовка ямы как утробы Богини-матери. Более поздние мегалитические гробницы в Северной Европе имеют аналогичный смысл: их дромос мыслился как божественная вагина, а помещение трупа в гробницу воспроизводит акт оплодотворения (Gräslund, 1994. P. 22). Естественно, погребальные структуры с семантически аналогичным планом существуют еще со времени культуры Старчево в Златаре (Срем) и Винча – Бело Брдо (Leković, 1985. P. 159; Васић, 1936. С. 9), и представляют логическое развитие обычной погребальной ямы. Очевидно, что в целом погребальные обряды воспроизводят мифологический акт сотворения и что погребальные структуры играют в них существенную роль.

Дополнительным аргументом в этом случае является группа погребений из Юго-Восточной Европы, в которых человеческие останки похоронены в керамических сосудах. Эта практика широко распространена в Леванте, в более ранних и синхронных поселениях. Керамический сосуд мыслился как утроба, и позднее именно этот символический аспект был подчеркнут в погребальном контексте; так, в Алишар Хююке на двух погребальных урнах моделированы конические налепы в виде женской груди (Schmidt, 1932. P. 72). В символическом аспекте вместилище/утроба-сосуд, независимо от материала, из которого он выполнен, играет важную роль во множестве ритуалов в различные праисторические и исторические эпохи. Одной из специфических особенностей погребений в сосудах эпохи неолита, которая отличает его от подобных практик более поздних периодов, является переиспользование сосудов, первоначально имевших другую функцию и не предназначенных специально для погребения. Первоначальное назначение (и реальное, и символическое) сосудов на неолитических поселениях остается неясным. Кроме того, существует традиция погребения в зернохранилищах, которая может быть прослежена на юг до Леванта.

Снова вернусь к погребениям из Аймани и Неа Никомедии и конкретно к первоначальной функции погребальных ям: в первом случае речь идет о яме, оставшейся от добычи глины, а во втором – о зернохранилище. Естественно, нельзя преуменьшать и аспекты переиспользования ям, но ясно, что существует семантическое сходство между керамическим сосудом, с одной стороны, и зернохранилищем, где хранится зерно, – с другой. Погребение в сосуде, другими словами, во вместилище/утробе, очевидно, воспроизводит мифологический акт сотворения, что в очередной раз подтверждает символическую связь между погребением/смертью/рождением и зерном/плодородием/возрождением (Бъчва- ров, 2003. С. 129). На бытовом уровне сосуды, использовавшиеся первоначально для сохранения/приготовления пищи, вновь использовались для погребения как вместилища смерти. На символическом уровне первоначально они использовались как вместилище преобразованной, преобразуемой или приготовленной к преобразованию в будущем материи – пищи, позднее переиспользованные для погребений как «рожающие сосуды», что в религиозно-мифологических представлениях древних земледельцев является различными аспектами одной и той же концепции.

Типы погребений и их распространение

Погребения в керамических сосудах разнообразны и могут быть разделены на три типа, которые имеют специфические особенности: первичные погребения (ингумации), вторичные погребения и погребения с кремацией. Перед тем как приступить к подробному анализу ингумаций в керамических сосудах, я предлагаю к рассмотрению другие два типа. Здесь наиболее важно их происхождение и территориальное распространение.

До сих пор открыто только одно вторичное ранненеолитическое погребение в сосуде. Оно происходит из слоя ІІІ телля Азмак во Фракии и относится к культуре Караново І. Керамический сосуд содержит несколько черепов (автор не указывает точное количество) и отдельные кости (Георгиев, 1966. С. 9). В широком хронологическом контексте эта находка не уникальна – известно погребение черепа девочки (0–3 месяца) в сосуде на высокой подставке (риc. 1, 2 ) в праисторическом некрополе Мораги-Тюзкёдом в Южном Подуна-вье (Zalai-Gaál, 2002. S. 123. Taf. 46f.). Другое погребение, где череп находился на дне разбитого горшка, известно в поздненеолитическом пещерном поселении Алепотрипы, в Лаконии (Papathanassopoulos, 1996. P. 175). Вторичное погребение в сосуде может быть связано с вторичным погребением в обыкновенной яме, например, из слоев ІІ и ІV телля Караново (Băčvarov, 2000).

Другой тип погребений в сосудах, известный на девяти поселениях ЮгоВосточной Европы, связан с кремацией. Большой (?) керамический горшок, содержащий обгорелые детские кости, был открыт вблизи печи в жилище из ранненеолитического слоя телля Азмак (риc. 2, 4 ). Горшок, вероятнее всего, был закопан под полом жилища, но это не показано достаточно ясно на плане жилища, опубликованном в 1972 г. (Georgiev, 1972. S. 17. Abb. 4). Это погребение не является уникальным для Юго-Восточной Европы, несмотря на то что оно единственное открытое во Фракии. Погребения-кремации в сосудах найдены в позднем слое в Винча – Бело Брдо (культура Старчево), на поселении Горжа (культура Кёреш) в долине Тисы и в поздненеолитическом слое Вршаца, Банат (Васић, 1936. С. 182; Garašanin, 1956. S. 209; Gazdapusztai, 1957; Milleker, 1938. S. 166). Погребения из Винчи, Горжи и Вршаца формально соответствуют комплексу из Азмака, т. к. во всех этих погребениях кальцинированные кости помещены в керамические сосуды.

Более многочисленные примеры погребений с кремацией в керамических сосудах происходят из Суфли Магулы, Платия Магула Зарку и Димини в Вос-

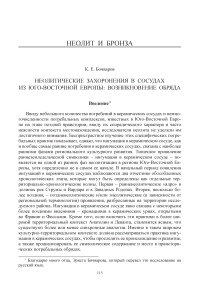

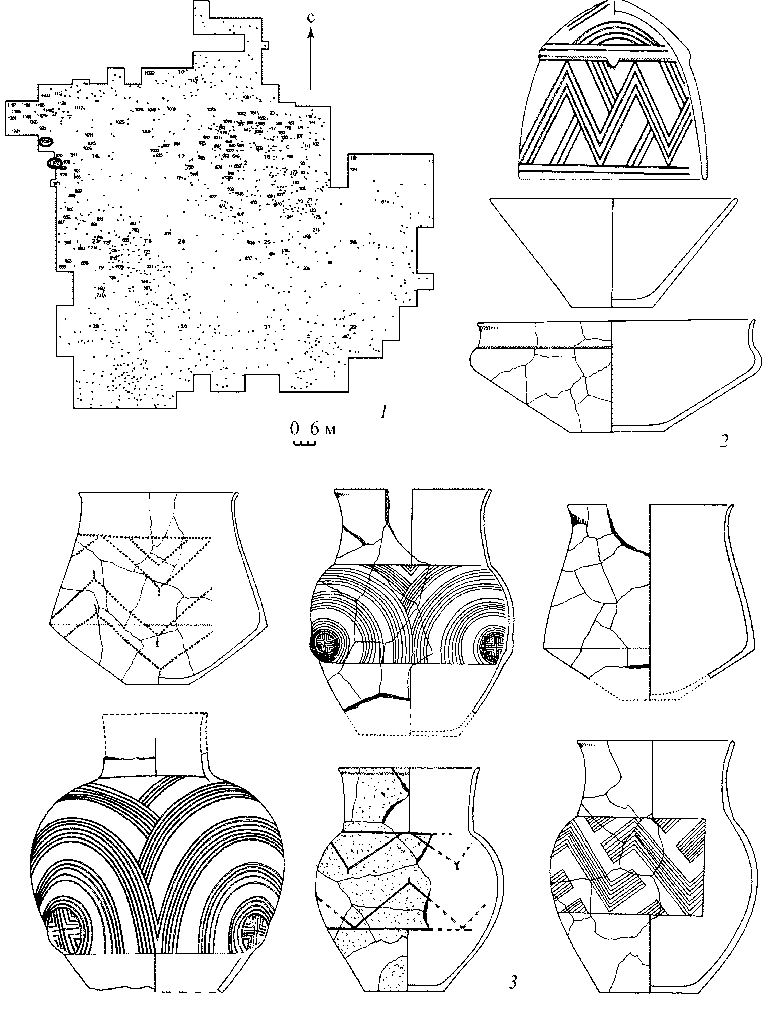

Рис. 1. Мораги-Тюзкёдом, ингумации в керамических сосудах (по: Zalai-Gaál, 2002)

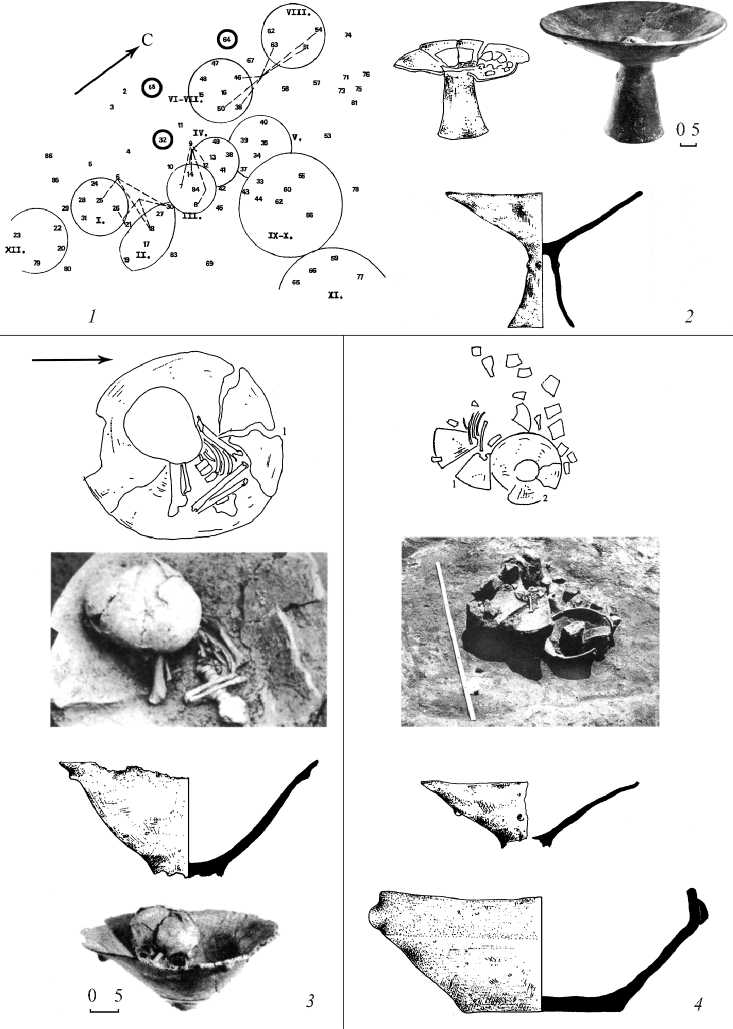

Рис. 2. Юго-Восточная Европа.

Ингумации в керамических сосудах ( 1–3 ) и погребение с кремацией ( 4 )

1 – Ковачево (по: Lichardus-Itten et al., 2002); 2 – Ракитово (по: Радунчева и др., 2002);

3 – Анза (по: Gimbutas, 1976); 4 – Телль Азмак (по: Georgiev, 1972)

точной Фесалии (Gallis, 1975; 1996a; 1996b), а также из Суплаку де Барчыу и Тышада в Трансильвании (Ignat, 1985). В Суфли, кроме обгорелых скелетных останков, похороненных в круглых ямах с погребальным инвентарем (культура Протосескло), южнее телля открыты семь погребений в сосудах, содержащих обугленные кости, принадлежащие фазе Цангли-Лариса (культура Димини). Некрополь в Плати располагался в пятистах метрах от поселения: он содержал свыше 70 погребений с кремацией в сосудах, перекрытых другими сосудами (в одном случае зооморфным). Здесь же встречаются погребальные ямы, обложенные камнями, в некоторых случаях дно ям покрыто вымосткой из гальки, сосуды положены в качестве погребального инвентаря. В Димини открыты восемь биконических ваз, содержащих обгоревшие кости младенцев (Χουρμουζιάδης, 1982. С. 81), а в Суплаку де Барчыу исследовано погребение-кремация молодой женщины, где в качестве инвентаря имелись два сосуда.

Кремация как ритуальная практика известна еще с позднего палеолита, но кости часто были слабо обожжены (Binant, 1991. Р. 145). Такие погребения встречаются спорадически в эпипалеолитических поселениях: в левантийской пещере Кебара, Бельдиби в Юго-Восточной Анатолии, Франхти в Восточном Пелопоннесе и Власаце в районе Железных ворот на Дунае (Bar-Josef, 1987. Р. 229; Bostanci, 1959. Р. 147; Angel, 1969. Р. 380; Cullen, 1995; Srejović, Letica, 1978. P. 149). Не исключено, что иногда отдельные обгоревшие человеческие кости не были распознаны как погребения и фиксировались вместе с костями животных. На это могут указывать результаты исследований пещеры Франхти, где после просеивания земли и анализа костей животных были отмечены скелетные останки приблизительно 30 индивидов (Cullen, 1995. Р. 274).

Неолитические погребения с кремацией являются объектом разнообразных интерпретаций: от восприятия этих объектов как средства очищения до способа освобождения духа. И. Вунн считает, что погребения из Суфли и Платии указывают на веру в существование души, которая освобождается от своей земной оболочки через кремацию, что облегчает ее трансформацию в другую экзистенциальную форму (Wunn, 2001. S. 134). Не могу согласиться с идеей, что эти практики являются результатом развития представлений о потустороннем мире, потому что появляются они достаточно рано. Скорее всего, погребение-кремация мыслилось в том же религиозно-мифологическом контексте, что и погребение-ингумация, но было тесно связано с огнем. Это заключение подтверждается тем, что во многих случаях кремированные человеческие останки хоронили в сосудах, о символическом значении которых сказано выше. Близкое расположение погребения из телля Азмак к печи следует интерпретировать в таком свете.

Дополнительным указанием на символическую интерпретацию погребений с кремацией в сосудах является тот факт, что комплексы из телля Азмак и Горжи более ранние, чем остальные. Кроме того, погребение из Азмака, а вероятно, и из Горжи, принадлежит ребенку, что, может быть, сближает его с первичными индивидуальными ингумациями больше, чем с «типичными» поздненеолити- ческими погребениями с кремацией. Подчеркну также, что оно открыто под полом жилища.

Ингумации в керамических сосудах: исходные данные

В Юго-Восточной Европе открыты четыре случая ранненеолитических ин-гумаций в керамическом сосуде: два в Ковачево (долина Струмы), одно в Раки-тово (Западные Родопы) и одно в Анзе в долине Вардара (риc. 3, 1 ). Скелетные останки принадлежат новорожденным или мертворожденным детям, похороненным в скорченной позе.

Ковачево . Многослойное поселение в долине Струмы исследуется с 1980-х гг. болгаро-французской экспедицией. Оно охватывает площадь около 7 га (Lichardus-Itten et al., 2002). Культурный слой достигает толщины около 2 м. Отчасти разрушенные верхние слои Ковачево ІІІ и ІІ содержат поздненеолитические и раннебронзовые материалы. Нижние четыре слоя Коваче-во Іа–Іd относятся к раннему неолиту и представляют юго-западный вариант культуры Караново І. Спорадически представлены и более поздние периоды: железный век и римская эпоха, средневековье и пр. В слоях Ковачево ІІ и ІІІ различные периоды разграничиваются на основании типологических наблюдений, т. к. нет стратиграфических свидетельств для их разделения. Четыре ранненеолитических периода зафиксированы на основании стратиграфических свидетельств и, вероятно, представляют несколько фаз существования культуры.

В слое Ковачево І открыто 5 погребений; еще 2 происходят из слоя, определенного авторами раскопок как средний неолит. Погребения принадлежат новорожденным или мертворожденным младенцам и детям до 6,5 лет. Они похоронены в скорченной и сильно скорченной позе на боку или в полусидячей позе и ориентированы головой на восток, запад или север. В трех случаях считается, что дети были завернуты в толстую материю, вероятно, кожаный мешок или рогожу. В различных объектах поселения, например ямах, были обнаружены отдельные фрагменты человеческих костей.

В ранненеолитическом слое Ковачево Іd исследованы 2 ингумации в сосудах. Первое погребение принадлежит мертворожденному ребенку, скорее всего мальчику, похороненному в сосуде (высота около 30 см), покрытом крышкой. Скелет располагался в сильно скорченной позе на правом боку, головой на север (риc. 2, 1 ).

Второе детское погребение пока не опубликовано. Оно, видимо, принадлежит совсем маленькому ребенку, также похороненному в сосуде.

Ракитово . Многослойное поселение в Западных Родопах, полностью исследованное в 1974–1975 гг. А. Радунчевой и В. Мацановой, охватывает площадь около 3300 м2. Разрушенные верхние слои принадлежат поздненеолитическому периоду Караново ІІІ–ІV и, вероятно, ранненеолитической культуре Караново І. Хорошую сохранность имеют два самых нижних слоя, достигающих толщины соответственно 0,54 и 0,80 м. Оба принадлежат культуре Караново І (Радунчева и др., 2002).

В слое ІІ под полом жилища 16, около западной стены, открыто погребение новорожденного в сосуде (риc. 2, 2 ). В сосуде зафиксирован погребальный инвентарь, что исключительно редко для ранненеолитического погребения ребенка: куски красной охры и кремневая пластина.

Анза . Многослойное поселение в долине Вардара, исследованное М. Гара-шанином и М. Гимбутас в 1969–1970 гг. (Gimbutas, 1976; Garašanin, 1998). Зафиксированы три ранненеолитических слоя (ІІІ–І), характеризующихся расписной керамикой. Слой Анза ІV в целом синхронен Винче А.

В трех ранненеолитических слоях и слое Винчи А открыты останки 34 индивидов (в большинстве случаев отдельные кости), принадлежащие 17 новорожденным и детям более старшего возраста, 5 юношам и 12 взрослым. Под полом жилища в траншее М. Гарашанином было исследовано 5 ингумаций в скорченной позе. В яме слоя Анза Іс открыты кости младенцев; в том же слое было раскопано погребение двух молодых женщин, похороненных в скорченной позе одна над другой.

В слое Анза Іс открыта ингумация в керамическом сосуде, принадлежащая новорожденному. Четыре ручки сосуда отломаны, дно его пробито, вероятнее всего умышленно (риc. 2, 3 ).

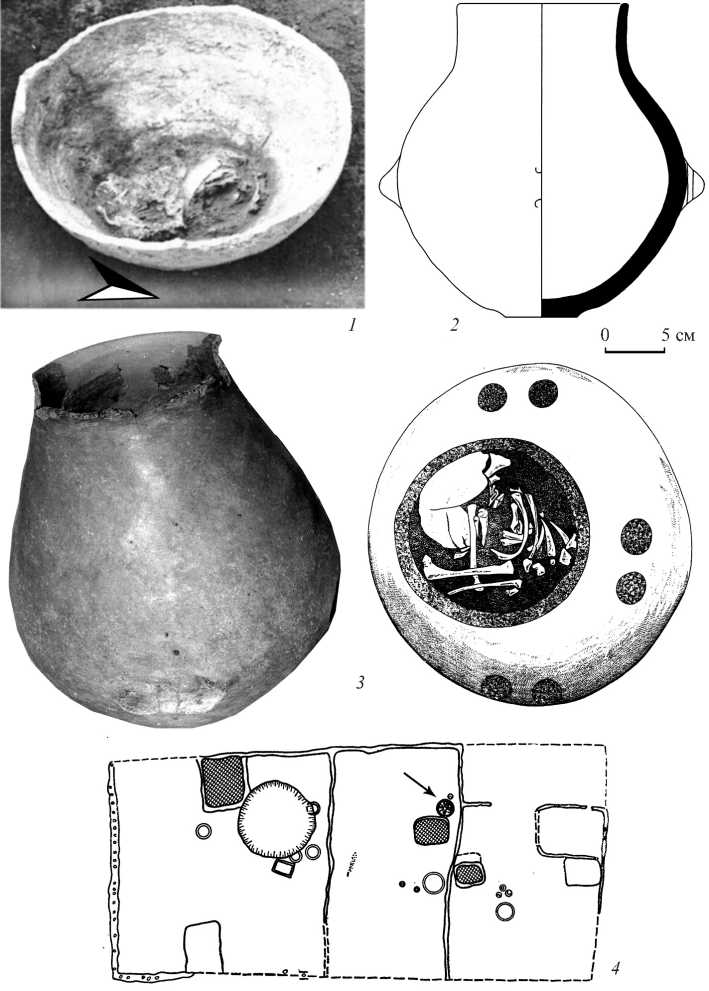

Региональный контекст

Здесь я рассматриваю поселения более позднего хронологического периода, представляющие региональный контекст исходной зоны распространения ингу-мации в керамическом сосуде (риc. 3, 1 ).

Эзеро . Фракийский телль располагается вблизи города Нова Загора (Георгиев и др., 1979), его культурный слой достигает 10 м толщины. Поселение исследовано Г. И. Георгиевым и Н. Я. Мерпертом в 1960-е и начале 1970-х гг. Основание телля имеет площадь 3 500 м2. Исследователи выявили здесь слои позднего неолита, энеолита и раннего бронзового века. Слои ІV и ІІІ принадлежат поздненеолитическим периодам Караново ІІ–ІІІ, Караново ІІІ и Кара-ново ІІІ–ІV.

В неглубокой яме под полом жилища в юго-западной траншее (слой ІV, горизонт V – период Караново ІІІ) открыта ингумация новорожденного. Погребение перекрыто глубокой темнополированной миской с каннелюрами. В этом погребении также зафиксирован погребальный инвентарь: фрагмент раковины и ретушированная кремневая пластина.

Полгар 7 . Многослойное поселение на Великой Венгерской равнине. Исследовано П. Рацки в 1994 г. в рамках спасательного проекта. Остатки поселения относятся к культуре линейно-ленточной керамики Алфёльда.

В глубокой траншее вблизи удлиненной постройки открыта ингумация в сосуде. Останки принадлежат ребенку, похороненному в большом горшке (Raczky, 2006. P. 385, 386).

Мораги-Тюзкёдом . Праисторический некрополь в Южном Подунавье. Исследован И. Залай-Гаалом в 1980-е гг.; относится к поздненеолитической культуре Лендьел (Zalai-Gaál, 2002).

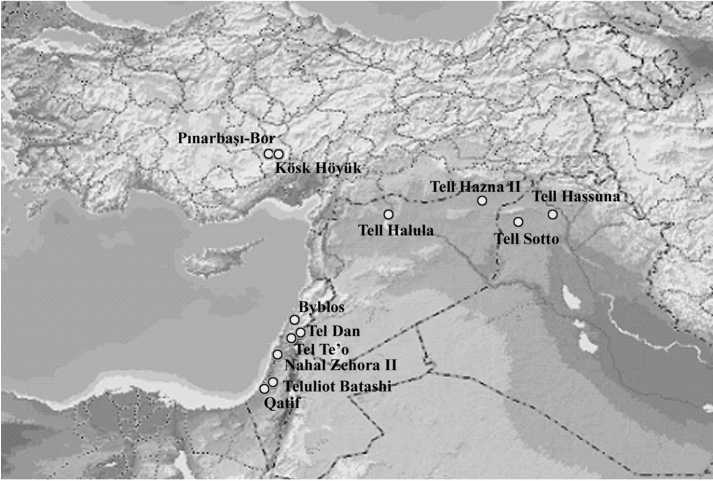

Рис. 3. Карты поселений с ингумациями в керамических сосудах

1 – Юго-Восточная Европа и Центральная Анатолия; 2 – Левант ○– ранние ингумации в керамических сосудах; • – поздние ингумации в керамических сосудах

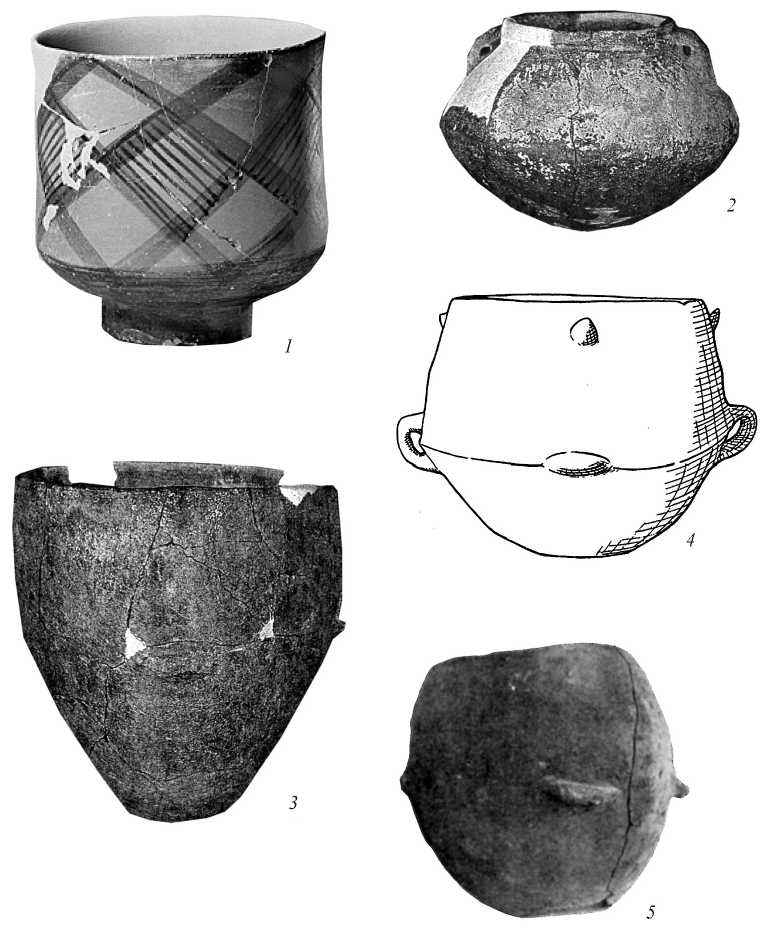

В так называемой группе погребений В1 открыты две ингумации в сосудах на высоких подставках. Останки принадлежали мальчикам (?) 2 (0–0,5 месяца), скелеты которых располагались скорченно на правом боку, головой на запад или юго-запад и лицом на юг или северо-восток (риc. 1).

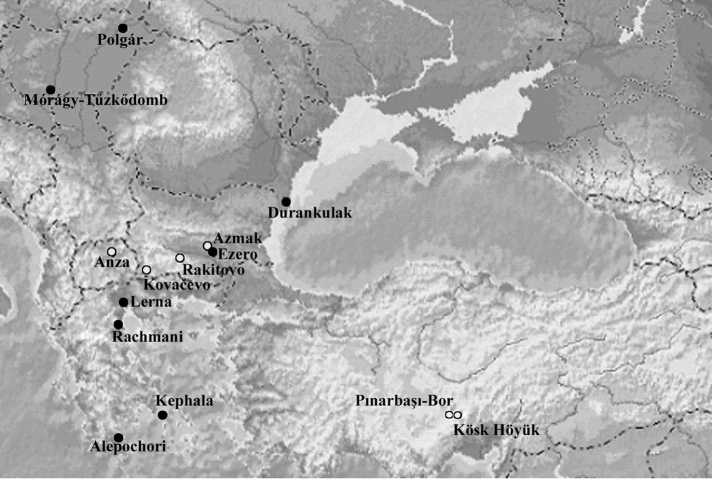

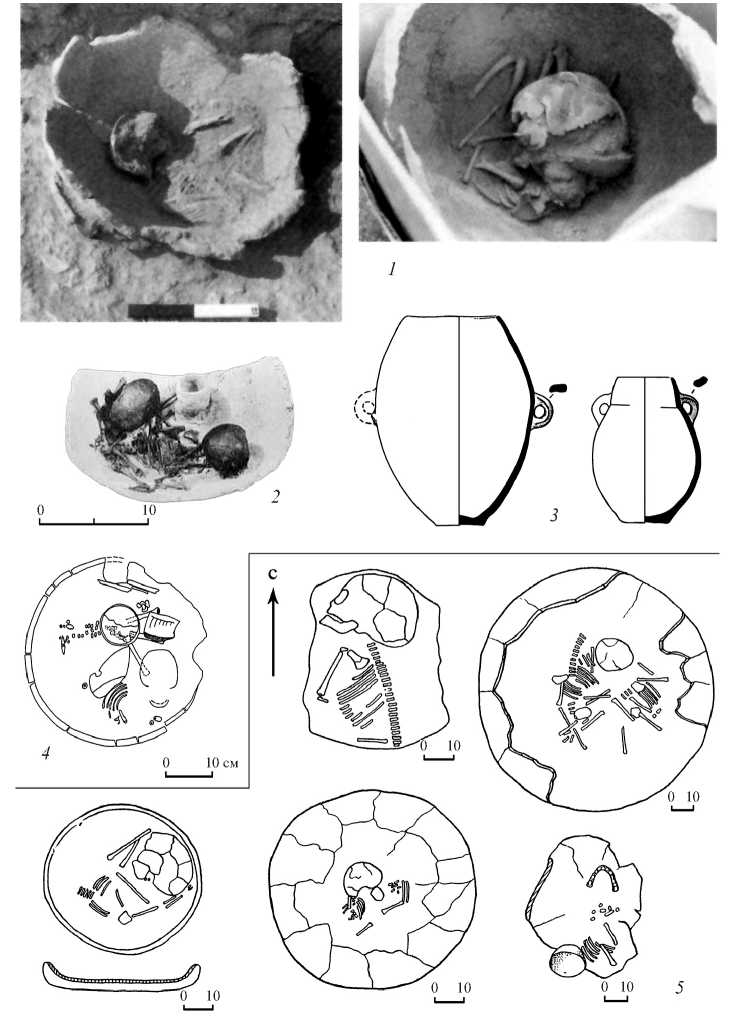

Дуранкулак . В праисторическом некрополе открыто свыше 1200 погребений (риc. 4, 1 ). Памятник исследован Г. Тодоровой в 1980–1990-е гг. и относится к культурам Хаманджия І–ІІ, ІІІ и ІV, Варна І и ІІ–ІІІ (Todorova, 2002).

Рис. 4. Дуранкулак, ингумации в керамических сосудах (по: Todorova, 2002)

В некрополе исследованы две детские ингумации в сосудах, относящиеся к фазе Хаманджия ІІІ (4950/4900–4650/4600 cal. BC), которая определяется как раннеэнеолитическая, синхронная культурам Марица І–ІІІ, Дикилиташ ІІ, Си-тагри ІІІ, классической Димини, Боян-Видра и пр.

Первое погребение принадлежит ребенку, положенному в два горизонтально лежащих и составленных устьями горшка. Сверху над погребением уложены еще шесть керамических сосудов доньями кверху. Уровень залегания погребения перекрыт фрагментами сосудов (риc. 4, 3 ).

Второй младенец похоронен в конической вазе, поставленной на вторую большую вазу и покрытой керамической крышкой (риc. 4, 2 ). В погребальной яме находился также череп коровы.

Лерна . Это низкий телль у подножия горы Понтинос около оз. Лерна, на западном берегу Арголиды. Исследован Дж. Л. Каски в 1950-е гг. Зарегистрированы слои раннего, позднего и финального неолита, а также ранней и средней бронзы (Caskey, 1957). В ранненеолитическом слое Лерна І открыто 5 погребений, все – первичные ингумации в ямах, содержащих целые скелеты в скорченной на боку позе. В одном из погребений возле черепа пятилетнего ребенка открыт чернополированный керамический сосуд.

В средне-/поздненеолитическом слое Лерна ІІ зафиксировано погребение новорожденного, похороненного в орнаментированной вазе между несколькими последовательными полами неолитических жилищ (риc. 5, 1 ).

Алепохори . Пещера Кувелейки расположена южнее села Алепохори в Лаконии. В двух залах пещеры исследованы археологические слои, располагавшиеся на большой глубине, для них имеются радиокарбоновые даты: 4947–3362 BC для внутренней камеры и 4922–4360 BC для внешней, что позволяет относить поселение к позднему неолиту (Papathanassopoulos, 1996).

Здесь исследована единственная ингумация в сосуде, которая принадлежит ребенку. Скелет располагался непосредственно в биконическом горшке с двумя вертикальными ручками (риc. 5, 2 ), который, в свою очередь, был поставлен в горшок с широким устьем, узким дном и четырьмя горизонтальными ручками, расположенными на максимальном расширении тулова (риc. 5, 3 ). Его дно было пробито после обжига, вероятно, в связи с употреблением в погребальном контексте.

Рахмани . Это известный телль в Фессалии, исследованный Вейсом и Томпсоном в 1910 г. Культурные напластования достигают 8, 10 м и содержат 4 слоя, датируемых финальным неолитом (Wace, Thompson, 1912).

В слоях ІІ (финальный неолит) и ІV (ранний бронзовый век) открыты 2 погребения младенцев в сосудах (риc. 5, 4 , 5 ). Публикация не содержит никакой другой информации, но погребение из неолитического слоя, скорее всего, тоже относится к эпохе ранней бронзы (см.: Hansen, 1933. P. 67, 68).

Кефала . Поселение Кефала и его некрополь находятся на мысу северо-западного побережья о. Кеос. Эти памятники являются достоверным свидетельством первого заселения острова во время второй колонизации Эгейских островов в период финального неолита (3600–3500 cal. BC). Они исследованы в 1960-е гг. археологической экспедицией Университета Цинциннати и в 1970-е гг. – Дж. Коулменом (Coleman, 1977).

Рис. 5. Анатолия. Ингумации в керамических сосудах

1 – Лерна ІІ (по: Caskey, 1957); 2 , 3 – Алепохори (по: Papathanassopoulos, 1996);

4 – Кефала, некрополь (по: Fowler, 2004); 5 – Рахмани (по: Wace, Thompson, 1912)

В некрополе открыты 4 ингумации в сосудах, принадлежащие младенцам. Все четыре сильно разрушены более поздними погребениями. Одно из погребений парное, два младенца были положены вместе в большой сосуд. Еще в одном детском погребении в качестве погребального инвентаря были положены две антропоморфные женские статуэтки.

Анатолийские аналоги

Ранняя практика ингумации в сосудах не имеет культурно-хронологических аналогов в соседних районах. Самыми близкими параллелями являются комплексы Кёшк Хёюк и Пинарбаши-Бор из Центральной Анатолии, где погребения найдены под полами жилищ (как погребение из поселения Ракитово) и датируются временем анатолийского позднего неолита и раннего энеолита (риc. 3, 1 ).

Кёшк Хёюк . Телль расположен в Центральной Анатолии, в г. Бахчели, имеет высоту около 15 м, диаметр основания около 80 м. Его исследования были начаты в 1980-е гг. У. Силистрели и продолжены в 1990-е гг. А. Йозтан. В культурном слое памятника отмечены поздненеолитические и раннеэнеолитические напластования, а также отдельные комплексы римской эпохи (Silistreli, 1984; 1988; 1989; Öztan, 2003).

Во время раскопок У. Силистрели под полом жилища открыты 3 ингумации в керамических сосудах; имеется информация о погребениях в сосудах из раскопок А. Йозтан.

Пинарбаши-Бор . Центрально-анатолийский телль, расположенный на западе-северо-западе от г. Бор. Его высота 8 м, диаметр основания около 100 м. Памятник исследован в 1982 г. У. Силистрели, который зафиксировал здесь слои неолита, энеолита и раннего бронзового века (Silistreli, 1984).

Под полом неолитического жилища, под восточной стеной прямоугольного помещения, был открыт сосуд, покрытый каменной плитой и содержащий останки младенца.

Левантийская перспектива

Сильное влияние левантийских традиций на представления о жизни и смерти в Кёшк Хёюк проявляются в местном варианте культа черепа, который фиксируется в этом анатолийском поселении (см.: Bonogofsky, 2004). Отмечу, что этот обряд не является характерным для данного района. Самые ранние черепа подобного типа с рельефно реконструированными деталями внешности открыты в Иерихоне. Черепа из Кёшк Хёюка, однако, происходят из поздненеолитического слоя ІІІ, синхронного Чатал-Хююку, в то время как черепа из Иерихона являются более ранними (риc. 3, 2 ).

Южный Левант

Библ . Находится примерно в 30 км северо-восточнее Бейрута, на побережье Средиземного моря. Поселение исследовано М. Дюнаном с 1925 по 1975 г. Остатки поселения, относящегося к раннему неолиту, имеют площадь около 1,2 га; вероятно, площадь его была больше, но часть памятника ныне оказалась под водой (Moore, 1973).

На этом памятнике открыты 34 погребения. Умершие захоронены между жилищами на территории поселения; они уложены в скорченной позе на левом боку в неглубоких ямах. Младенцы, как правило, были похоронены в сосудах (Gopher, Orrelle, 1995. P. 26). Выделяются две группы погребений взрослых: первая – индивидуальные погребения с небольшим количеством погребального инвентаря; вторая – на каменной вымостке, без погребальных даров. Инвентарь представлен кремневыми артефактами, полированными каменными топорами, сосудами и различными украшениями.

Телль-Дан . Многослойное поселение расположено у подножия горы Хермон (Голанские высоты), в северо-восточной части долины Хула. Культурный слой относится к эпохе керамического неолита и дает самое раннее свидетельство обитания человека на этой территории. Неолитическое поселение исследовано в 1984–1985 гг. А. Бираном и имеет 5 стратиграфических фаз (B1–B5).

В слоях эпохи керамического неолита открыты 2 ингумации в сосудах (риc. 6, 3 ), одна из которых, на несколько сантиметров углубленная под пол жилища, содержит скелетные останки новорожденного 3. Сосуд-урна лежал горизонтально, параллельно стене. При погребении сосуд частично был поврежден, для того чтобы уместить тело, после чего погребенный был перекрыт большим фрагментом другого горшка. Второе погребение было разрушено (Gopher, Greenberg, 1996. P. 68).

Телль-Те’о . Многослойное пра- и историческое поселение в долине Хула, Иезреель, относится к докерамическому неолиту (слои ХІІІ–ХІ), керамическому неолиту (слои Х–VІІІ), энеолиту (слои VІІ–VІ), ранней бронзе І (слои V–ІV) и ранней бронзе ІІ (слой ІІІ). Напластования заканчиваются двумя слоями эпохи средневековья и позднеоттоманской эпохи. Исследовано в 1986 г. Э. Айзенбергом (Eisenberg, Gopher, Greenberg, 2001).

Человеческие останки из Телль-Те’о принадлежат не менее чем 17 индивидам: 10 младенцам, 2 детям и 5 взрослым; имеются также отдельные кости 18 индивидов.

В слоях керамического неолита (Х–VІІІ) открыто 5 ингумаций в керамических сосудах, содержащих останки новорожденных или детей (риc. 6, 1 ). Две ингумации в сосудах зафиксированы в слое ІХ, обе под полами жилищ, соответственно в южной и восточной части домов. Первый младенец (0–1 месяц) похоронен в скорченной позе на левом боку, скелет лежал в нижней части зернохранилища и был перекрыт фрагментами керамических сосудов. Отмечу, что это один из немногих случаев, когда погребение было совершено в вертикально поставленном сосуде-зернохранилище, чаще сосуды располагались горизонтально. Именно так был положен сосуд второго погребения из слоя ІХ; оно принадлежало новорожденному, чей скелет лежал скорченно на правом боку. Сосуд имел яйцевидную форму, его внешняя поверхность покрыта красным ангобом. Сосуд был использован для погребения после того, как венчик и четыре ручки были обломаны.

Рис. 6. Левант. Ингумации в керамических сосудах

1 – Телль-Те’о (по: Eisenberg, Gopher, Greenberg, 2001); 2 – Телль-Хассуна (по: Lloyd, Safar, 1945); 3 – Телль-Дан (по: Gopher, Greenberg, 1996. P. 68); 4 – Телль Хазна ІІ (по: Мунчаев и др., 1993); 5 – Телль Сотто (по: Бадер, 1989)

Еще 3 погребения младенцев происходят из слоя VІІІ. Новорожденные похоронены под полами жилищ. Один из скелетов разрушен. Другое погребение было совершено в сосуде, где вместе с костями младенца были выявлены шесть костей животных (овца/коза, корова/бык, свинья). Однако остается неясным, были ли они положены в сосуд намеренно. Традиция ингумации в сосудах на поселениях продолжается и в эпоху ранней бронзы І (слой V), откуда происходят 3 таких погребения, одно из них содержало целые скелеты двух младенцев, приблизительно 9 месяцев.

Нахал Зехора II . Это поселение с напластованиями эпохи Вади Рабы, синхронной Иерихону ІХ (Лодиан) и Ярмуку, находится в холмах Менаше, в южной периферии долины Иезрееля. Исследовано в 1987–1996 гг. А. Гофером.

В северо-восточном конце траншеи открыты 2 погребения, содержащие скелетные останки эмбрионов. Один из комплексов, представляющий собой ингу-мацию в сосуде, расположен вблизи стены жилища, принадлежащего периоду Вади Рабы (Gopher, Orrelle, 1995. P. 27).

Телулиот Баташи . Поселение находится в долине Сорека. Оно исследовано Й. Капланом в 1950-е гг. В слое, относящемся к периоду Вади Рабы (Телу-лиот Баташи ІІІ), открыты 2 погребения, об одном из которых известно, что это ингумация младенца в сосуде (Ibid).

Катиф . Это поселение начала периода Вади Рабы находится на побережье южнее полосы Газа, приблизительно в 300 м севернее Телль-Катифа. Исследовано К. Эпштейн в 1973 г. Южнее очертаний постройки круглой формы и, вероятно, в связи с ней открыта ингумация в сосуде, содержащем останки месячного младенца. Он был захоронен на боку со скорченными коленями в разрушенном сосуде-зернохранилище и перекрыт фрагментами этого же сосуда. Ни в сосуде, ни около него погребальный инвентарь не обнаружен (Epstein, 1984. Р. 210).

Северный Левант

Телль Хассуна . Находится примерно в 40 км южнее Мосула в Северной Месопотамии. Его высота около 7 м, площадь основания около 200 х 150 м. Культурные наслоения достигают толщины 7 м и состоят из 7 слоев, относящихся к периодам дохассунскому, Хассуне, Халафу и Убейду. Поселение исследовано в 1943–1944 гг. С. Ллойдом и Ф. Сафаром (Lloyd, Safar, 1945).

Начиная со слоя 16 и выше открыты 12 ингумаций младенцев в сосудах, обыкновенно расположенные под полами жилищ. В качестве урн использовались грубые сосуды без орнамента, а также сосуды с прочерченным или комбинированным (прочерченным и расписным) орнаментом. Одно из самых необычных погребений (слой ІІ) принадлежит двум младенцам, положенным в сосуд с прочерченным орнаментом (риc. 6, 2 ).

Телль Сотто . Это северомесопотамское поселение исследовано в начале 1970-х гг. Н. О. Бадером. Высота телля около 2,5 м, культурные наслоения достигают толщины 3,8 м и состоят из 8 слоев, причем самый нижний принадлежит культуре пре-Хассуна (Бадер, 1989).

В этом памятнике открыто 9 погребений младенцев и детей до 14-летнего возраста. Шесть из них – ингумации в сосудах под полами жилищ или вблизи жилищ. Погребения принадлежат младенцам или маленьким детям до 2–3 лет, похороненным в сильно скорченной позе на боку или на спине (риc. 6, 5 ). В двух случаях имеются свидетельства умышленного расчленения. Два погребения содержат погребальный инвентарь: глиняные чаши и бусы из различных материалов.

Телль Хазна II . Находится примерно в 25 км северо-восточнее г. Аль Хаса-ке, в долине р. Хабур, в северо-восточной Сирии. Исследован в 1991–1992 гг. экспедицией Института археологии РАН. Культурный слой достигает толщины 8,8 м и принадлежит периодам дохассунскому, Хассуне и Халафу (Мунчаев и др., 1993).

Здесь исследована только одна ингумация в сосуде (риc. 6, 4 ). Однако она заслуживает особого внимания, т. к. сосуд относится к керамической категории, наиболее типичной для самых ранних фаз керамического неолита в изучаемом регионе. Годовалый ребенок был похоронен в сильно скорченной позе на правом боку, головой на восток. Череп лежит лицевой частью вниз и, по данным исследователей, перед погребением был отделен от тела. Руки и ноги согнуты под углом 30°. Это погребение содержит следующий инвентарь: глиняную чашечку, половину лощеного каменного сосуда и более 200 бус из камня, меди и ракушек, которые, вероятно, составляли одно ожерелье. В качестве урны был использован грубый толстостенный горшок (диаметр венчика более 50 см), перекрытый дисковидной крышкой из необожженной глины, фрагменты которой были обнаружены внутри.

Телль Халула . Находится на правом берегу р. Евфрат, у подножия горы Дже-бел Халула. Телль имеет овальное основание размерами 360 х 300 м. Мощность культурного слоя около 8 м. Памятник исследован в 1989–1998 гг. М. Молистом. Выявлены 4 основные фазы: докерамический неолит В (поздние фазы 8500– 8000 BP), поздний неолит (8000–7500 BP), пре-Халаф и Халаф (7500–6700 BP), а также спорадическое следы культурных отложений более поздней эпохи (Убейд).

Открыты погребения нескольких типов: первичные ингумации, а также коллективные и вторичные погребения. В слое периода пре-Халаф зарегистрирована ингумация в сосуде, содержащем целый скелет. Погребенный лежал в скорченной позе (Anfruns, Molist, 1998).

Обсуждение

Выше были перечислены все известные на сегодняшний день погребения детей в сосудах, относящиеся к эпохе неолита. Однако ряд вопросов, связанных с появлением и развитием традиции погребений в сосудах, остается без ответа. Прежде всего неясно, почему территории распространения погребений в сосудах – Северный Левант и Юго-Восточная Европа – разделены практически пустой полосой, в которой известны только два центрально-анатолийских памятника – телли Кёшк Хёюк и Пинарбаши-Бор – с погребениями детей в сосу- дах. Не исключено, что это связано с неравномерностью исследования данных районов, что порождает «белые пятна» в наших построениях о неолитическом развитии. Возможно, есть другая причина, связанная с направлениями и путями ранних фаз неолитизации.

Неясна также роль практики ранних ингумаций в сосудах в аспекте социальных процессов, охватывающих огромную территорию и отчетливо выраженных во времени и пространстве.

Третья группа проблем связана с возрастной дифференциацией погребений на поселениях: почему только отдельные младенцы/дети были похоронены в сосудах? Не исключено, что это может определяться половой принадлежностью погребенных, что возможно, поскольку почти все скелеты из ранних ингумаций в сосудах, чей пол был определен, принадлежат мальчикам. Следует подчеркнуть, однако, что количество определений пола с помощью анализа ДНК пока невелико для значимых заключений.

Так или иначе, как специфическое проявление неолитических погребальных обрядов ингумации в глиняных сосудах связаны с ранними фазами неолитического развития Юго-Восточной Европы, т. е. с началом неолитизации. Эта ритуальная практика оказывает определенное влияние на другие способы обращения с умершими детьми, связанные с пространством жилищ и поселений. Она, очевидно, связана с некоторыми более поздними практиками, такими как погребения-кремации в урне, зафиксированные во Фракии и Фессалии. Тот факт, что район долин р. Струмы, р. Вардара и Западных Родоп обособляется как центр вторичного распространения этих специфических погребальных обрядов, соответствует целостному характеру неолитического развития на Балканах. Следовательно, и младенческие/детские погребения на неолитических поселениях, совершенные в пространстве жилищ, выделяются как культурно-хронологическая особенность, которая предполагает их особую роль в религиозно-мифологических представлениях древнего населения.

Список литературы Неолитические захоронения в сосудах из Юго-Восточной Европы: возникновение обряда

- Бадер Н. О., 1989. Древнейшие земледельцы Северной Месопотамии. М.

- Бъчваров К., 2003. Неолитни погребални обреди: интрамурални гробове от българските земи в контекста на Югоизточна Европа и Анатолия. София.

- Bacuћ М., 1936. Преисториска Винча, II. Београд.

- Гарашанин М., 1973. Праисторща на тлу СР Србще. Београд.

- Георгиев Г. И., 1966. Многослойное поселение Азмашка могила близ Старой Загоры (Болгария)//КСИА. № 106.

- Георгиев Г. И., Мерперт Н. Я., Катинчаров Р. В., Димитров Д. Г., 1979. Езеро: Раннобронзовото селище. София.

- Мунчаев Р. М., Мерперт Н. Я., Бадер Н. О., Амиров Ш. Н., 1993. Телль Хазна II -раннеземледельческое поселение в Северо-восточной Сирии//РА. № 4.

- Ольховский В. С., 1986. Погребально-поминальная обрядность в системе взаимосвязанных понятий//СА. № 1.

- Радунчева А., Мацанова В, Гацов И., Ковачев Г., Георгиев Г, Чакалова Е., Божилова Е., 2002. Неолитно селище до град Ракитово. София. (Разкопки и проучвания. 29.)

- Сталио Б., 1992. Групно захра&ива&е -на Аjмани -Мала Врбица//Зборник Народног му-3eja. № 14/1.

- Фрейденберг О. М, 1997. Поэтика сюжета и жанра. М.

- Чолаков С., 1991. Антропологично проучване на костни останки от раннонеолитното селище при село Ваксево, Кюстендилско//Известия на Историческия музей Кюстендил. № 3.

- Чохаджиев С., 2001. Ваксево: Праисторически селища. Велико Търново.

- Anfruns J., Molist M., 1998. Practicas funerarias en el Neolitico de Siria: Analisis de los documentos de Tell Halula (valle del Eufrates)//Cunchillos J.-L., Galan J. M., Zamora J.-A., Villanueva de Azcona S. (eds.). Actas del Congreso «El Mediterraneo en la Antigüedad: Oriente y Occidente». Sapanu, 1998. [Publicaciones en Internet II: http://www.labherm.filol.csic.es].

- Angel J. L., 1969. Appendix II: Human Skeletal Material from Franchthi Cave // Jacobsen T. Excavations at Porto Cheli and Vicinity, Preliminary Report, II: The Franchthi Cave, 1967-1968 // Hesperia. № 38.

- Bačvarov K., 2000. The Karanovo Neolithic Mortuary Practices in their Balkan and Anatolian Context//Hiller S., Nikolov V. (hrsg.). Karanovo, 3. Beiträge zum Neolithikum in Südosteuropa. Wien.

- Bar-Josef O., 1987. Late Pleistocene Adaptations in the Levant//Soffer O. (ed.). The Pleistocene Old World. Regional Perspectives. New York.

- Biesantz H., 1959. Die Ausgrabungen bei der Soufli-Magula 1958//Archäologischer Anzeiger.

- Binant P., 1991. La prehistoire de la mort: les premieres sepultures en Europe. Paris.

- Bonogofsky M., 2004. A bioarchaeological study of plastered skulls from Anatolia: new discoveries and interpretations//International Journal of Osteoarchaeology. № 15/2.

- Bostanci E. Y., 1959. A New Paleolithic Site at Beldibi near Antalya//Anatolia. № 4.

- Brukner B., 1974. Rani neolit//Brukner B., Jovanović B., Tasih N. (eds.). Praistorija Vojvodine. Novi Sad.

- Caskey J. L., 1957. Excavations at Lerna: 1956//Hesperia. № 26.

- Chapman J. C., 2000. Pit-digging and Structured Deposition in the Neolithic and Copper Age//Proceedings of the Prehistoric Society. № 66.

- Coleman J. E., 1977. Keos, 1. Kephala, a Late Neolithic settlement and cemetery. Princeton.

- Cullen T., 1995. Mesolithic Mortuary Ritual at Franchthi Cave, Greece//Antiquity. № 69.

- Eisenberg E., Gopher A., Greenberg R., 2001. Tel Te'o: A Neolithic, Chalcolithic and Early Bronze Age Site in the Hula Valley//Israel Antiquities Authority Reports. 13. Jerusalem.

- Epstein C, 1984. A Pottery Neolithic Site near Tel Qatif//Israel Exploration Journal. № 34/4.

- Fowler K. D., 2004. Neolithic Mortuary Practices in Greece. Oxford. (BAR Ser. 1314.)

- Garašanin M, 1956. Sahranjivanje u Balkansko-anadolskom kompleksu mladeg neolita//Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (N. S.). № 11.

- Garašanin M., 1998. Kultursrömungen im Neolithikum des südlichen Balkanraumes//Prähistorische Zeitschrift. № 73/1.

- Gazdapusztai G., 1957. A Körös-kultura lak0telepe H0dmezöväsärhely-Gorzsän//Archaeologiai Erte-sitö. № 85.

- Georgiev G. I., 1972. Das Neolithikum und Chalkolithikum in der Thrakischen Tiefebene (Südbulgarien)//Thracia. № 1 (Probleme des heutigen Forschungsstandes.)

- Gimbutas M. (ed.), 1976. Neolithic Macedonia as Reflected by Excavations at Anza, Southern Yugoslavia. Los Angeles. (Monumenta Archaeologica. 1)

- Gopher A., Greenberg R., 1996. The Pottery Neolithic Levels//Biran A., Ilan D., Greenberg R. (eds.). Dan I: A Chronicle of the Excavations, the Pottery Neolithic, the Early Bronze Age and the Middle Bronze Age Tombs. Jerusalem.

- Gopher A., Orrelle E., 1995. New Data on Burials from the Pottery Neolithic (6th and 5th Millennia B.C.) in Israel//Campbell S., Green S. (eds.). The Archaeology of Death in the Ancient Near East. Oxford. (Oxbow Monograph. 51.)

- Grdslund B., 1994. Prehistoric Soul Beliefs in Northern Europe//Proceedings of the Prehistoric Society. № 60.

- Hansen H. D., 1933. Early Civilization in Thessaly. Baltimore.

- Ignat D., 1985. Un mormänt de incineratie descoperit in asezarea neolitica de la Suplacu de Barcäu (judetul Bihor)//Crisia. № 15.

- JoeaHoeuh Б., 1967. Значеае неких култних елемената старчевачке групе//Старинар. № 18.

- Kahila Bar-Gal G., Smith P., 2001. The Human Remains//Eisenberg E., Gopher A., Greenberg R. (eds.). Tel Te'o: A Neolithic, Chalcolithic and Early Bronze Age Site in the Hula Valley. Jerusalem. (Israel Antiquities Authority Report. S. 13.)

- Leković V., 1985. The Starčevo Mortuary Practices -New Perspectives//Godišnjak Centra za Balkanološka ispitivanja. № 23.

- Lengyel I., 1985. Socialarchäologische Deutung der Ergebnisse von Laboruntersuchungen unter besonderer Berücksichtigung der spätneolithischen Gräbergruppe von M0ragy-Tüzködomb//A Beri Balogh Adam Müzeum Evkönyve. № 13.

- Lichardus-Itten M, Demoule J.-P, Perničeva L., Grebska-Kulova M, Kulov I, 2002. The Site of Kovachevo and the Beginnings of the Neolithic Period in Southwestern Bulgaria: The French-Bulgarian Excavations 1986-2000//Lichardus-Itten M., Lichardus J., Nikolov V. (hrsg.). Beiträge zu jungsteinzeitlichen Forschungen in Bulgarien. Bonn. (Saarbrücker Beiträgen zum Altertumskunde. 74.)

- Lloyd S., Safar F., 1945. Tell Hassuna//Journal of Near Eastern Studies. № 4/1.

- Mellaart J., 1975. The Neolithic of the Near East. London.

- Milleker F., 1938. Die Vorgeschichte des Banats (Neolithikum)//Starinar. № 13.

- Molleson T., Andrews P., Boz B., Derevenski J., Pearson J., 1998. Human Remains up to 1998//Qatalhöyük 1998 Archive Report [http://catal.arch.cam.ac.uk/catal/Archive_rep98/molleson98 html].

- Moore A. M. T, 1973. The Late Neolithic in Palestine//Levant. № 7.

- Öztan A., 2003. A Neolithic and Chalcolithic Settlement in Anatolia: Kö§k Höyük//Colloquium Anatolicum. № 2.

- Papathanassopoulos G., 1996. Burial Customs at Diros//Papathanassopoulos G. (ed.). Neolithic Culture in Greece. Athens.

- Raczky P., 2006. House-structures under change on the Great Hungarian Plain in earlier phases of the Neolithic//Tasih N., Grozdanov C. (eds.). Homage to Milutin Garašanin. Belgrade.

- Resch F., 1991. Typologische Studien kultischer Gesichtsdeckel aus der jungsteinzeitlicher Siedlung von Parta I//Banatica. № 11.

- Rodden R., 1962. Excavations at the Early Neolithic Site at Nea Nikomedeia, Greek Macedonia (1961 season)//Proceedings of the Prehistoric Society. № 28.

- Schmidt E. F., 1932. The Alishar Hüyük, I. Seasons of 1928 and 1929. Chicago. (Oriental Institute Publication. S. 19.)

- Silistreli U., 1984. Pmarbai ve Kö§k Höyükleri//Kazi Sonulari Toplantisi. № 5.

- Silistreli U, 1988. 1987 Kö§k Höyük//Kazi Sonulari Toplantisi. № 10/1.

- Silistreli U., 1989. Les fouilles de Kö§k Höyük//Emre K., Mellink M., Hrouda B., Özgü? N. (eds.). Anatolia and the Ancient Near East: Studies in Honour of Tahsin Özgü. Ankara.

- Srejović D., Letica Z., 1978. Vlasac, a Mesolithic Settlement in the Iron Gates I: Archaeology. Belgrade. (Serbian Academy of Sciences and Arts. Monograph 512.)

- Todorova H. (ed.), 2002. Die prähistorischen Gräberfelder (Durankulak II). Sofia.

- Wace A. J. B., Thompson M. S., 1912. Prehistoric Thessaly. Cambridge.

- Wunn I., 2001. Götter, Mütter, Ahnenkult: Religionsentwiklung in der Jungsteinzeit. Oldenburg.

- Zalai-Gaάl I., 2002. Die Neolithische Gräbergruppe-B1 von M0ragy-Tüzködomb, I: Die archäologische Funde und Befunde. Szekszard; Saarbrücken.

- Γαλλής Κ., 1982. Καύσεις νεκρών από τη Νεολιθική εποχή στη Θεσσαλία. Αθήναι.

- Χουρμουζιάδης Γ Χ., 1982. Αρχαία Μαγνησία: Από τις παλαιολιθικές σπηλιές στο ανάκτορο της Δημητριάδας. Αθήναι.