Неолитический комплекс памятника Амурзет (Еврейская автономная область)

Автор: Медведев В.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521507

IDR: 14521507

Текст статьи Неолитический комплекс памятника Амурзет (Еврейская автономная область)

Двухслойный памятник, состоящий из могильника середины І тыс. н.э. (верх) и комплекса находок неолитического времени (низ), находится на левом берегу Амура в пос. Амурзет Еврейской автономной области, часть памятника занята постройками районной больницы. При строительных работах в 1989 г. он был сильно поврежден, и тогда же в заложенном шурфе обнаружено первое погребение. В 1990 г. Амуро-Уссурийским отрядом Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИАЭт СО РАН под руководством автора на сохранившейся части памятника были проведены исследования на площади 76 м2 (раскоп І). В предварительном сообщении об его исследовании коротко сказано о выявленных погребениях в верхнем слое, материалы эпохи неолита не рассматривались [Медведев, 1992].

Стратиграфия раскопа: 1) почвенно-пахотный слой (15–30 см); 2) темно-серый песок (18–45 см); 3) желто-серый песок (15–50 см); 4) серый пятнистый песок (15–40 см); 5) желтый песок (материк). Отдельные неолитические вещи отмечены при вскрытии верхних слоев песчаного грунта. Они были извлечены из нижнего культурного горизонта при рытье более поздних могил. Верхний уровень залегания непереотложенных неолитических реалий связан с основанием слоя 2 (темно-серый песок) на глубине около 45–50 см от поверхности.

В неолитическом слое зарегистрировано 10 ям размерами от 18×23 до 130×152 см и глубиной от 13 до 53 см, располагавшихся в различных местах раскопа. Материальные остатки залегали преимущественно одиночно, заметных скоплений их не отмечено.

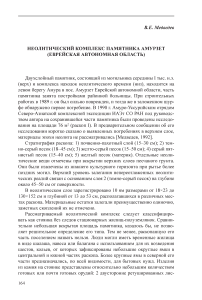

Рассматриваемый неолитический комплекс следует классифицировать как стоянка без следов стационарных жилищ-полуземлянок. Сравнительно небольшая вскрытая площадь памятника, казалось бы, не позволяет решительное определение его типа. Тем не менее, раскопанную его часть поселением назвать нельзя. Люди могли иметь временные жилища в виде шалаша, навеса или балагана с использованием для их возведения шестов, кольев, от которых зафиксированы небольшие округлые ямки в центральной и южной частях раскопа. Более крупные ямы в северной его части предназначались, по всей видимости, для бытовых нужд. Изделия из камня на стоянке представлены относительно небольшим количеством готовых или почти готовых орудий: 2 двусторонне ретушированных лис- товидных наконечника стрел, 4 скребка, сделанные из плоских отщепов, у двух из них выпуклые рабочие края с мелкой приостряющей ретушью на значительной части периметра (рис. 1, 1, 2); орудие из галечного скола с режущим краем (рис. 1, 3); проколка из плоской гальки (рис. 1, 4); массивный отбойник из окремнелой гальки (рис. 1, 9); скошенный резец (рис. 1, 8), 2 пластинчатых скола со следами утилизации (рис. 1, 5, 7). Найдены около 10 пластин и пластинчатых сколов без ретуши, а также 4 галечных рыболовных грузила. Основную часть каменных артефактов составляют гальки, частично расколотые или с несколькими сколами (62 экз.); галечные сколы размерами 1–8 см (150 экз.); отщепы (преимущественно мелкие чешуйчатые, пластинчатые, бесформенные) от 1 до 3 см в поперечнике, изредка – до 4–7 см (93 экз.). Зафиксированы 2 нуклеуса: первый – наподобие клиновидного в первичной фазе расщепления из халцедоновой гальки (рис. 1, 6), второй – одноплощадочный уплощенный из яшмовидной гальки. Отсутствие изделий из пластин свидетельствует о неразвитости у людей, оставивших Амурзетскую стоянку, пластинчатой техники камнеобработки. Даже имеющиеся немногие пластины нельзя назвать правильными. Они грубой огранки, разномерные, сняты с галек или неокончательно оформленных галечных нуклеусов с сохранившейся их коркой.

Скребки и один наконечник стрелы изготовлены из отщепов и лишь второе метательное орудие без остатков галечной корки. Сказанное дает основание заключить, что техника изготовления каменного инвентаря на стоянке является галечно-отщеповой, шлифованные изделия, за исключением одного скола с рубящего орудия, полностью отсутствуют. Основной материал – небольшие (в поперечнике до 6–7 см, изредка до 10 см) яшмовидные, а также кремнистые и халцедоновые гальки.

Таким образом, о каменной индустрии неолитической стоянки можно говорить как о достаточно архаичной. Большое количество галек и заготовок из них, по сравнению с немногочисленным готовым инвентарем, свидетельствует о предназначении стоянки, главным образом, как временного или сезонного пункта для заготовки каменного сырья и его первичной обработки с сопутствующим рыболовным промыслом. Данное обстоятельство, возможно, объясняет отсутствие на стоянке шлифованных изделий, столь характерных для поселений неолита Приамурья.

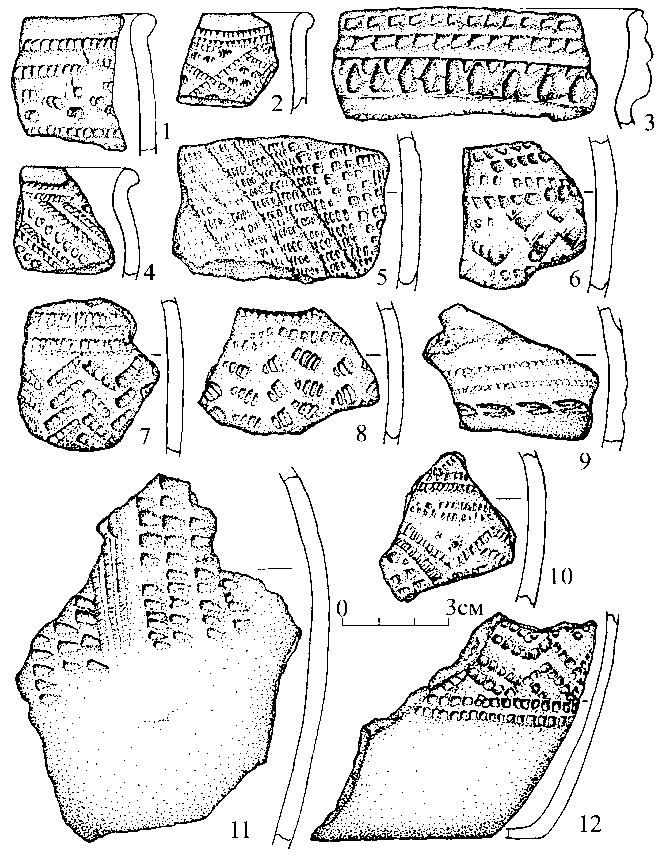

Керамический материал стоянки представлен 128 черепками, в т.ч. 61 экз. венчиков сосудов и 67 экз. их стенок. Из-за отсутствия целых или хотя бы крупных частей посуда характеризуется в несколько обедненной форме с точки зрения ее морфологии. Фрагменты позволяют считать, что сосуды были плоскодонные, изготовленные способом ленточного налепа. Представляли собой резервуары простых открытых слабопрофилирован-ных форм типа горшков, банок со слегка выделенной короткой шейкой или без нее и, возможно, вазовидных изделий. Утварь была разных размеров: диаметр венчика от 7–8 до 27–28 см при толщине стенок 4–6 см.

Рис. 1. Каменный инвентарь.

1, 2 – скребки; 3 – орудие; 4 – проколка ; 5, 7 – сколы со следами утилизации; 6 – нуклеус; 8 – резец; 9 – отбойник.

Формовочная масса отощена слюдинистым песком и мелкой дресвой. Обжиг равномерный, черепок в изломе преимущественно темно-коричневый, бурый, есть черного цвета. В основном таких же оттенков внешняя и внутренняя поверхности керамики. Изнутри ниже венчика – нередко следы копоти и остатки пригоревшей пищи. Многие черепки с заглаженной поверхностью (особенно внутренней), но есть и шероховатые.

Венчики, в зависимости от их оформления подразделяются на три группы: 1) с несколькими валиками с насечками или вмятинами на них – фигурно-валиковые (рис. 2, 3 ), 2) утолщенные с наружного края (рис. 2, 1, 2, 4 ), 3) ровные или прямые без валиков и утолщений.

Основной декор – тиснение чаще мелкозубчатой гребенкой или орна-ментиром-качалкой (преимущественно горизонтальные ряды, нередко в сочетании с наклонными или в виде горизонтального зигзага) (рис. 2, 5 – 12 ). Имеются оттиски ромбического, овального, кружкового штампа, а также ямочные вдавления. Мелкие оттиски, как правило, овальные, подпрямоугольные, порой в виде скобочек. Они выполнены в технике отступающей лопаточки наряду с гребенкой и орнаментиром-качалкой, а также зубчатым колесиком (оттиски в последнем случае сформированы в узких желобках).

Одним из наиболее сложных вопросов в исследовании амурзетского неолитического материала является вопрос его культурно-хронологического определения. Не вникая в детали, можно утверждать, что комплекс находок не имеет связей как с начальным, ранним (осиповская, громату-хинская, новопетровская, мариинская культуры), так и поздним (вознесе-новская культура) неолитом Приамурья. Есть некоторое сходство, видимо, регионального уровня в технике орнаментации керамики (зубчатое колёсико, орнаментир-качалка, отступающая лопаточка, некоторые формы штампов) и отдельных мотивов декора с ранним этапом малышевской культуры (Гася, Сакачи-Алян – нижний пункт). Однако в целом керамика Амурзета архаичнее малышевской по технологическим, формальным и стилистическим атрибутам. Наблюдается определенная близость рассматриваемого комплекса с керамикой кондонской культуры (фигурно-валиковые рассеченные венчики, гребенчатый декор, отступающая лопаточка) [Окладников, 1984, рис. 1, 33, 34 ; 2, с, т ; табл. 1, 3 ]. Но по большинству техникотипологических и других признаков амурзетская керамика, как, впрочем и каменный инвентарь, представляются старше и проще кондонской, включая ее ранний тип [см., например: Шевкомуд, Горшков, 2007, рис. 1; 2]. Прослеживается некоторое сходство с керамическими комплексами бой-сманской культуры Приморья: фигурно-валиковое оформление венчиков, гребенчатый узор, отступающая лопаточка [Жущиховская, 1998, рис. 3. 6, 6; 3. 8, 4 ; 3. 36, 6 ; Морева, 2003, табл. 1, 1-й этап]. Но бойсманские коллекции керамики и каменного инвентаря тоже нельзя назвать более древними и примитивными по сравнению с амурзетскими. Напротив, они, на взгляд автора этих строк, несколько моложе последних.

Рис. 2. Фрагменты керамики.

В настоящее время вряд ли есть возможность увязать амурзетские находки с какой-либо известной культурой. Остается лишь констатировать, что в культурно-хронологической колонке неолита Дальнего Востока они, с определенной долей вероятности, должны занимать место между мариинской и малышевской (кондонской – ранний этап) культурами. Амурзетс-кую стоянку трудно отнести только к нижне- или среднеамурскому неолиту, так же как и к приморскому. Она видится достаточно самостоятельной с признаками синкретизма, занимающей своего рода региональную нишу на стыке нескольких культурных традиций раннего и среднего неолита. Дополнительные исследования комплексов амурзетского типа позволят прояснить данную проблему.

В заключение хотелось бы отметить следующее. Стоянка Амурзет интересна тем, что являет собой редкий, едва ли не единственный памятник неолита, стационарно исследованный на территории Среднего Приамурья между Малым Хинганом и впадающей справа в Амур Уссури. Эта местность полностью входит в административные границы Еврейской авт. области, ландшафты которой в восточной и центральной частях характеризуются как низменные, местами заболоченные и только западные, ближе к М. Хингану, – возвышенные, частью гористые (хребты Помпеевский, Сутарский). Несмотря на отдельные неолитические вещи, обнаруженные при раскопках памятников эпохи металла [см., например: Деревянко и др., 1999, рис. 42, 1 ], мнение об указанной местности, как территории, заселенной в относительно позднее время, сохраняется. Амурзетская стоянка свидетельствует о довольно раннем освоении человеком территории Среднего Приамурья к востоку от М. Хингана.