Неолитический комплекс поселения Тыткескень-6

Автор: Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л., Семибратов В.П., Кирюшин К.Ю., Шмидт А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521170

IDR: 14521170

Текст статьи Неолитический комплекс поселения Тыткескень-6

В связи с возрождением проекта строительства Алтайской ГЭС археологами Алтайского государственного университета были возобновлены аварийные исследования поселения Тыткескень - 6.

Памятник расположен в устьевой зоне одноименной реки, левого притока Катуни в 0,1 км выше места их слияния. Поселение занимает участок второй надпойменной террасы реки Катуни высотой 15-20 м. Основание террасы сложено валунно-галечным конгломератом, перекрытым эоловыми песками и несколькими гумусовыми горизонтами общей мощностью от 0,1 до 3,0 м. Памятник открыт в ходе раскопок южной группы курганов могильника Тыткескень-6. Южный край поселения вдоль левого берега реки разбит старым Чуйским трактом. Северный участок памятника частично разрушен курганами скифского, гунно-сарматского и тюрского времени, большинство из которых было раскопано в конце 80-х - начале 90-х гг. ХХ в. В этот же период в раскопе, площадью около 200 кв. м. на поселении были получены материалы РЖВ, бронзового века, энеолита и раннего неолита [Кирюшин, Кунгуров, 1994].

В 2006 году на поселении были продолжены аварийные археологические раскопки, в ходе которых серией раскопов вписанных в единую систему была вскрыта оставшаяся часть поселения (около 1500 кв. м.). Вокруг раскопов была выполнена серия шурфов, которые дали единичные находки, или оказались вообще без таковых, подтвердив то, что изучение поселенческого комплекса Тыткескень-6 было полностью закончено.

Вместе с материалами эпохи, энеолита, бронзы, РЖВ и средневековья (см. статьи в настоящем издании), был получен представительный комплекс, относящийся к эпохи неолита, предварительному анализу которого и посвящена данная публикация.

Неолитический горизонт прослежен на всей площади раскопа. В южной части он залегает на глубине 0,3-0,7 м. Своей подошвой упираясь в галечную аллювиальную толщу. Эоловые песчаные отложения в южной части раскопа отсутствует вовсе, либо представлены тонкой прослойкой до 0,1 м. Мощность неолитического горизонта здесь составила 0,2-0,3 м. К северу поверхность террасы плавно повышается, перепад высот на кра-

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 05-01-01390а ях раскопа, составляет три с лишним метра. Неолитический горизонт в северной части раскопа погружается на глубину 0,8-1,1 м. от современной поверхности налегая на значительную толщу эоловых супесчаных отложений. Несколько уменьшается к северу мощность культурного горизонта, составляя 0,1-0,25 м.

Планиграфия памятника такова, что остатков конструкций, которые можно было бы интерпретировать, как следы жилищ в неолитическом горизонте не зафиксировано. Однако некоторые скопления каменных артефактов можно интерпретировать как площадки-мастерские, на которых происходило изготовление орудий. Здесь обнаружено большое количество (до нескольких сотен на квадратный метр) готовых изделий, заготовок и отходов каменной индустрии. Обращает на себя внимание и большое количество ям различной хозяйственной направленности.

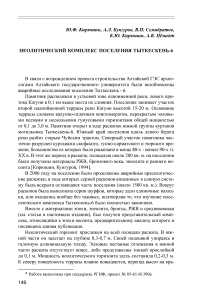

Исходя из анализа находок, каменную индустрию слоя можно назвать микролитической. Она носит преимущественно призматический характер и ориентирована на получение ровных двух-трехгранных пластин (рис. 1 – 11), основная масса которых, по всей видимости, использовалась для производства вкладышей составных орудий. Большинство нуклеусов, зафиксированных на поселении, одноплощадочные. Снятие пластин осуществлялось по всему периметру ударной площадки (рис. 1 – 1, 2, 8, 9), в редких случаях древние мастера оставляли на ядрище узкий контрфронт (рис. 1 – 7). Пластины преимущественно мелких размеров. Ширина многих из них составляет всего 2-3 мм. Такую же величину имеют негативы снятий на сработанных нуклеусах, что подчеркивает микролитичность техники расщепления. Обращает на себя внимание большой процент обработки пластин при достаточно разнообразном характере их вторичного оформления. В слое зафиксирована большая серия концевых скребков, выполненных на крупных пластинах и пластинчатых отщепах (рис. 1 – 4, 12, 13). У некоторых при оформлении рабочей грани использованы принципы призматического расщепления (рис. 1 – 12). Отщепы, в основном, шли на производство скребков (рис. 1 – 14), скобелей и резцов (рис. 1 – 10).В материалах горизонта обнаружено несколько орнаментиров, изготовленных из сланцевых плиток. Изделия хорошо зашлифованы, одно из них имеет зубчатую грань (рис.2 - 3). Помимо орнаментиров, из сланцевых плиток изготавливали «дисковидные» скребла различных типов (рис. 1 – 3; 2 – 5). Зафиксировано широкое использование галечных форм, прежде всего крупных галек в качестве наковален и ретушеров-отбойников. Интереснейшим открытием является обнаружение в слое нескольких орнаментированных галек. Все они небольших размеров (4-5 см в диаметре), уплощенных очертаний с заполированной поверхностью. Рисунок состоит из линий, образующих взаимно проникающие треугольники (рис. 1 – 5). Интересной находкой является стерженек крупного составного рыболовного крючка. Изделие хорошо зашлифовано и имеет выемку в нижней части, предназначенную для крепления жальца (рис. 1 – 6). Похожее изделие уже

Рис. 1. Неолитические материалы поселения Тыткескень-6.

было обнаружено на данном поселении в 1991 г. [Кирюшин, Кунгуров, 1994].

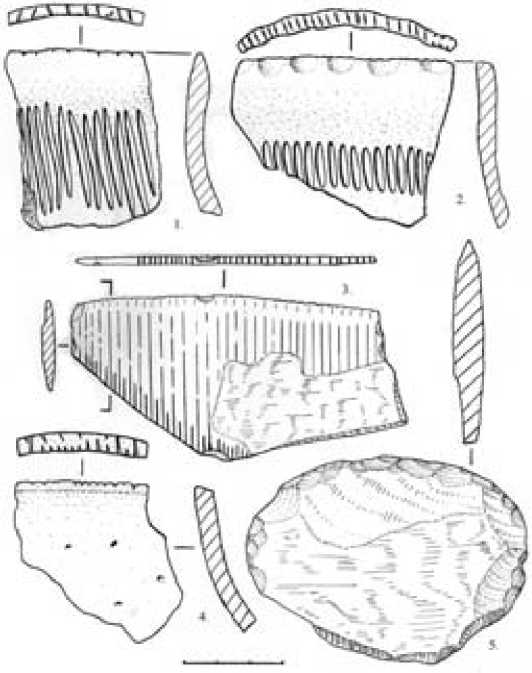

Судя по обнаруженным в горизонте фрагментам керамики, неолитическая посуда представлена горшками с высокой горловиной с плавным переходом от шейки к плечикам. Срез венчиков прямой, либо слегка приос-тренный. Толщина стенок 5-6 мм. Большая часть фрагментов керамики не орнаментирована. В ряде случаев по краю сосудов фиксируются защипы пальцами и насечки по срезу венчика (рис. 2 – 2,4), в ряде случаев под горловиной нанесен ряд вертикально поставленных оттисков гладкого штам-

Рис. 2. Неолитические материалы поселения Тыткескень-6.

па (рис. 2 – 1, 2). Причём необходимо отметить, что оттиски гладкого штампа, также как и защипы пальцами и насечки по срезу венчика, скорее всего, связаны с техникой формовки сосудов.

Для анализа техники расщепления и характеристики состава орудийного набора слоя потребуется тщательная камеральная обработка полученных материалов. Предварительно можно отметить, что большинство категорий каменного инвентаря находят аналогии в коллекциях от раннего до финального неолита поселения Тыткескень-2, расположенного напротив Тыткескень-6, на противоположной стороне речки [Кирюшин К.Ю., 2004]. То же касается и керамического комплекса, неорнаментированная посуда представленная горшками с высокой горловиной с плавным переходом от шейки к плечикам, встречена во всех неолитических горизонтах поселения Тыткескень-2 от раннего неолита (конец VII - начало VI тыс. до н.э.) до финального неолита (последняя треть IV тыс. до н.э.).

Отмечая большое количество тождественных элементов в индустриях комплексов Тыткескеня – 2 и Тыткескеня -6 следует отметить определенные различия, касающиеся планиграфии комплексов. В неолитических слоях поселения Тыткескень-2 фиксируются либо остатки долговременных жилищ (четвёртый горизонт), либо лёгких наземных (горизонты 7, 6 и 4-А). Основная масса находок сосредоточена вокруг очагов и прокалов, число которых достигает иногда нескольких десятков. На поселении Тыткескень-6 очаги и прокалы не зафиксированы, зато в большом количестве встречены хозяйственные ямы, которые на поселении Тыткескень-2 встречены в небольшом количестве в четвёртом горизонте и горизонте 4-А. Планиграфические особенности комплекса также как и каменный и керамический материал требуют дальнейшего серьёзного анализа с целью уточнения хозяйственной специфики и хронологии памятника Тыткескень -6 в ряду неолитических комплексов Горного Алтая.