Непосредственная и отдаленная эхокардиографическая оценка структур сердца у детей с обструктивной гипертрофической кардиомиопатией после трансаортальной расширенной септальной миоэктомии

Автор: Кожанов Р.С., Егунов О.А., Трошкинев Н.М., Соколов А.А., Кривощеков Е.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 т.40, 2025 года.

Бесплатный доступ

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – это генетически детерминированное заболевание миокарда с характерным неуклонным прогрессированием. Манифестация данной патологии в детском возрасте связана с высоким риском внезапной сердечной смерти и развитием симптомов сердечной недостаточности (СН). «Золотым стандартом» лечения данной патологии на сегодняшний день признана трансаортальная расширенная септальная миоэктомия (ТРСМЭ). Однако данные о результатах такого вмешательства у детей с обструктивной ГКМП весьма немногочисленны, что не позволяет в полной мере оценить его эффективность. Цель исследования: оценить структурные и систоло-диастолические изменения характеристик левых камер сердца у детей с обструктивной ГКМП после ТРСМЭ в раннем и отдаленном периоде наблюдения по данным эхокардиографии (ЭхоКГ). Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ данных детей с ГКМП после успешно выполненной ТРСМЭ в кардиохирургическом отделении № 2 НИИ кардиологии Томского НИМЦ с 2010 по 2024 гг. Оценивались непосредственные и отдаленные ЭхоКГ показатели структур сердца. Результаты. Средний возраст пациентов составил 5,51 ± 2,2 года. У 46 (92%) пациентов отмечались симптомы СН. Бивентрикулярная миоэктомия выполнялась в 16 (32%) случаях. В дооперационном периоде отмечались значимый градиент в выходном отделе левого желудочка (ВОЛЖ) 75,0 [57,0; 127,0] мм рт. ст., митральная недостаточность разной степени и систолическое движение передней створки митрального клапана (SAM-синдром) у всех пациентов. После успешно выполненной ТРСМЭ регистрировалось значимое уменьшение показателей динамической обструкции ВОЛЖ, структурно-анатомических характеристик, систолической и диастолической функции левого желудочка (ЛЖ). Наблюдение в отдаленном периоде показало снижение медианы z-индекса толщины задней стенки ЛЖ с 2,6 [0,9; 5,2] до 2,0 [1,1; 3,12], индекса массы миокарда ЛЖ с 167,6 [55,1; 370,37] до 148,66 [34,25; 3259,1] г/м2, индекса TEI с 0,95 [0,3; 1,64] до 0,65 [0,34; 1,15], p = 0,04; 0,012 и 0,024 соответственно. Также статистически значимо изменился z-индекс конечно-диастолического объема ЛЖ: с –3,8 [–2,42; 5,99] до –0,07 [–1,99; 5,6], p = 0,034. Остальные показатели оставались в пределах референсных значений. Заключение. ТРСМЭ – это эффективная процедура для снижения градиента в ВОЛЖ, устранения SAM-синдрома и уменьшения митральной регургитации оперативного вмешательства у детей с обструктивной ГКМП, как в раннем, так и отдаленном периодах наблюдения. Эти результаты подтверждены данными ЭхоКГ, как «золотого стандарта» диагностики. Кроме того, отмечается значимое уменьшение индекса массы миокарда левого желудочка, z-индекса толщины задней стенки левого желудочка и индекса объема левого предсердия, что косвенно может говорить об обратном ремоделировании камер после успешно выполненной ТРСМЭ у детей. Статистически значимое снижение z-индекса гипертрофической и рестриктивной кардиомиопатии после ТРСМЭ свидетельствует о возможности использования данных показателей для количественной оценки эффективности оперативного вмешательства.

Гипертрофическая кардиомиопатия, дети, обструкция выходного отдела левого желудочка, трансаортальная расширенная септальная миоэктомия, эхокардиография

Короткий адрес: https://sciup.org/149149300

IDR: 149149300 | УДК: 616.126.52-089.87:616.12-008.46-053.2:612.171.1 | DOI: 10.29001/2073-8552-2025-40-3-114-122

Текст научной статьи Непосредственная и отдаленная эхокардиографическая оценка структур сердца у детей с обструктивной гипертрофической кардиомиопатией после трансаортальной расширенной септальной миоэктомии

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – это аутосомно-доминантное наследственное заболевание миокарда, которое характеризуется выраженной генетической, анатомической и клинической неоднородностью [1, 2]. Частота встречаемости в популяции составляет 1 : 200 [3].

Ежегодная летальность у детей с клиническими проявлениями ГКМП достигает 6% [4].

Динамическая обструкция оттока из выходного отдела левого желудочка (ВОЛЖ) – это ключевой фактор, вызывающий симптомы сердечной недостаточности (СН) у пациентов с ГКМП [3]. Утолщенная межжелудочковая перегородка (МЖП) и систолическое движение передней створки митрального клапана (SAM-синдром) приводят к снижению прямого выброса в аорту, вторичной митральной регургитации (МР), усугублению гипертрофии, диастолической дисфункции ЛЖ, вторичной ишемии миокарда и дилатации левого предсердия [5].

Достаточно часто, но не всегда, медикаментозное лечение, направленное на снижение сократительной способности, улучшение диастолического наполнения и замедление частоты сердечных сокращений, может быть эффективным в уменьшении основных симптомов СН. В 30% случаев пациентам с обструктивной ГКМП показано устранение динамического градиента вследствие резистентности к медикаментозной терапии [1].

На сегодняшний день «золотым стандартом» лечения данной патологии является трансаортальная расширенная септальная миоэктомия (ТРСМЭ). К сожалению, данные о непосредственных и отдаленных результатах хирургического лечения у детей с обструктивной ГКМП немногочисленны [6, 7].

Цель исследования: оценить структурные и систоло-диастолические изменения характеристик левых камер сердца у детей с обструктивной ГКМП после ТРСМЭ в раннем и отдаленном периодах наблюдения.

Материал и методы

Было выполнено ретроспективное исследование базы данных пациентов после ТРСМЭ, выполненной в кардиохирургическом отделении № 2 НИИ кардиологии Томского НИМЦ с 2010 по 2023 гг.

В исследование включены пациенты в возрасте до 18 лет после проведенной ТРСМЭ. Из наблюдения исключались пациенты с обструкцией ВОЛЖ в виде диффузного подклапанного стеноза, с сочетанными гемодинамически значимыми врожденными пороками сердца и системными заболеваниями.

Родители пациентов, включенных в исследование, подписывали согласие на участие в исследовании.

Все исследования выполнялись в соответствии c рекомендациями Американского общества эхокардиогра-фистов (ASE).

Диагноз обструктивной формы ГКМП подтверждался с помощью эхокардиографии (ЭхоКГ) при наличии пикового градиента в ВОЛЖ более 30 мм рт. ст. Бивентрику-лярная обструкция устанавливалась при градиенте в выходном отделе правого желудочка (ВОПЖ) более 40 мм рт. ст. и сочеталась с обструкцией в ВОЛЖ.

Основными ЭхоКГ характеристиками обструктивной ГКМП являлись выраженная гипертрофия МЖП, SAM-синдром, градиент в ВОЛЖ и МР. Для неиндексиро-ванных значений использовалась шкала z-score.

Показаниями для оперативного лечения являлись: пиковый градиент в ВОЛЖ в покое и / или при нагрузке более 50 мм рт. ст. в сочетании с выраженными симптомами СН; пиковый градиент в ВОЛЖ более 75 мм рт. ст. в покое, при полном отсутствии симптомов или с их незначительными проявлениями.

Фенотипы ЛЖ определяли по методикам, представленным ранее [8]. Основной принцип методики выделения фенотипов заключался в определении выраженности отклонения ключевых показателей от нормы (Z-индекс). Показатель вычисляли по формуле:

Z = (χ - μ) / σ, где χ – актуальное измерение, μ – ожидаемое измерение (средне-популяционное), σ – среднее квадратичное отклонение.

Показатель может быть определен по многочисленным online калькуляторам [9].

По эмпирически выведенным формулам вычисляли Z-индекс для каждого фенотипа ЛЖ:

ZРКМП = ((объем ЛП / zКДО ЛЖ) - 0,4) / 0,11,

ZГКМП = zМЖП × (МЖП / ЗСЛЖ) × zММЛЖ × 0,45, где ZРКМП – z-индекс рестриктивной кардиомиопатии, объем ЛП – объем левого предсердия, zКДО ЛЖ – z-индекс конечно-диастолического объема левого желудочка, ZГКМП – z-индекс гипертрофической кардиомиопатии, zМЖП – z-индекс межжелудочковой перегородки, МЖП – межжелудочковая перегородка, ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка, z-индекс массы миокарда левого желудочка.

Дополнительно определяли:

-

• фракцию выброса (ФВ) ЛЖ, %;

-

• индекс TEI – миокардиальный индекс, который рассчитывался как отношение продолжительности сум-

- мы изоволюмических интервалов сердечного цикла к продолжительности периода изгнания;

-

• объемная скорость наполнения (ОСН) ЛЖ (УО / д / ММЛЖ, где УО – ударный объем ЛЖ, мл; д – продолжительность диастолы, с; ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, г);

С помощью тканевой допплерографии с оценкой движения фиброзного кольца митрального клапана оценивались:

Е/А – соотношение скоростей наполнения левого желудочка;

Е – скорость кровотока через митральный клапан в фазу быстрого наполнения, см/с;

А – скорость кровотока через митральный клапан в фазу систолы предсердия, см/с;

-

• ДН – давление наполнения ЛЖ, рассчитывался как отношение пик раннего кровотока в диастолу на митральном клапане (Е) к скорости движения фиброзного кольца митрального клапана в раннюю диастолу (e,), мм рт. ст.

-

• z-индекс толщины МЖП (более 2 z-score, указывало на ГКМП);

-

• z-индекс толщины ЗСЛЖ;

-

• отношение толщины МЖП к ЗСЛЖ;

-

• систолический индекс;

-

• индекс объема ЛП;

-

• индекс массы миокарда левого желудочка (иММ-ЛЖ);

-

• z-индекс конечно-диастолического объема левого желудочка.

ЭхоКГ выполнялась на ультразвуковых системах фирмы Philips iE-33 и Epiq 7. Все исследования проводились двумя специалистами, межоператорская ошибка составляла 5%.

Техника ТРСМЭ и миоэктомии из ВОПЖ при бивен-трикулярной обструкции была описана ранее [10].

Средний срок отдаленного наблюдения составил 4,2 ± 4,1 года (n = 46). Оценивались соответствующие показатели ЭхоКГ, взятые в дооперационном периоде.

Статистический анализ

Статистический анализ выполнен при помощи пакета программ SPSS 23.0 (IBM SPSS STATISTICS, США). Возраст, индекс массы тела (ИМТ) и срок наблюдения пациентов представлены средними значениями и стандартными отклонениями, M ± SD , остальные количественные показатели – медианой и межквартильным промежутком, Me [Q1; Q3] . Категориальные показатели описаны абсолютными и относительными частотами, n (%). Сравнение зависимых выборок количественных показателей осуществлялось при помощи критерия Уилкоксона. Для сравнения категориальных показателей до и после операции использовался признак Мак-Немара. Критический уровень статистической значимости составлял 0,05.

Результаты

Непосредственные результаты

В ретроспективное исследование были включены 50 пациентов с диагнозом «обструктивная ГКМП», которым выполнялась ТРСМЭ. Бивентрикулярная миоэктомия проводилась в 16 (32%) случаях. Основные характеристики пациентов, включенных в исследование, представлены в таблице 1.

Таблица 1 . Общеклинические характеристики пациентов

Table 1 . General clinical characteristics of patients

|

Показатели |

Описательные статистики, n = 50 |

|

Пол, мужской / женский |

31 (62%) / 19 (38%) |

|

ИМТ, кг/м2 |

12,1 ± 3,4 |

|

Возраст, лет |

5,51 ± 2,2 |

|

Бессимптомные |

4 (8%) |

|

Наличие симптомов |

46 (92%) |

|

Семейный анамнез ГКМП |

15 (30%) |

|

ФК СН II-III степени |

47 (94%) |

|

Медикаментозная терапия |

45 (90%) |

Примечание. ГКМП – гипертрофическая кардиомиопатия, ИМТ – индекс массы тела, СН – сердечная недостаточность, ФК – функциональный класс.

Большинство пациентов имели базальный тип обструкции ВОЛЖ – 29 (58,0%).

При бивентрикулярной обструкции определялся гемодинамически значимый градиент в ВОПЖ. SAM-синдром как один из характерных признаков ГКМП обнаруживался у всех пациентов в предоперационном периоде (табл. 2).

Таблица 2 . Предоперационные показатели регургитации митрального клапана, градиентов в выходных отделах левого и правого желудочков и характеристик типов обструкции

Table 2 . Preoperative parameters of MV regurgitation, gradients in the LVOT and RVOT, and characteristics of obstruction types

|

Показатели |

Значение |

|

Функция митрального клапана |

|

|

Регургитация 1-й ст. |

13 (26%) |

|

Регургитация 2-й ст. |

25 (50%) |

|

Регургитация 3-й ст. |

12 (24%) |

|

Пиковый градиент в ВОЛЖ, мм рт. ст. |

75,0 [57,0; 127,0] |

|

Средний градиент в ВОЛЖ, мм рт. ст. |

34,0 [29,0; 66] |

|

Пиковый градиент в ВОПЖ, мм рт. ст. |

47 [35,0; 72,0] |

|

Типы обструкции ВОЛЖ |

|

|

Базальная, n (%) |

29 (58,0%) |

|

Среднежелудочковая, n (%) |

20 (40%) |

|

Апикальная, n (%) |

1 (2,0%) |

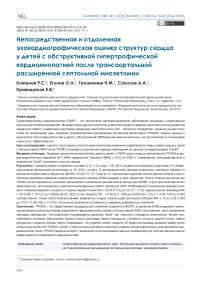

Основным показателем эффективности хирургического лечения являлось устранение обструкции в ВОЛЖ, характеризующееся значимым снижением пикового градиента – с 75,0 [57,0; 127,0] до 14,5 [3,0; 32,0] мм рт. ст., p < 0,001; среднего с 34,0 [29,0; 66] до 11,5 [4,0; 22,0] мм рт. ст., p < 0,001 в послеоперационном периоде (рис. 1).

Наряду с обструкцией ВОЛЖ патогенетическим аспектом ГКМП является SAM-синдром, который отсутствовал у 100% пациентов ( p < 0,001) после хирургического лечения.

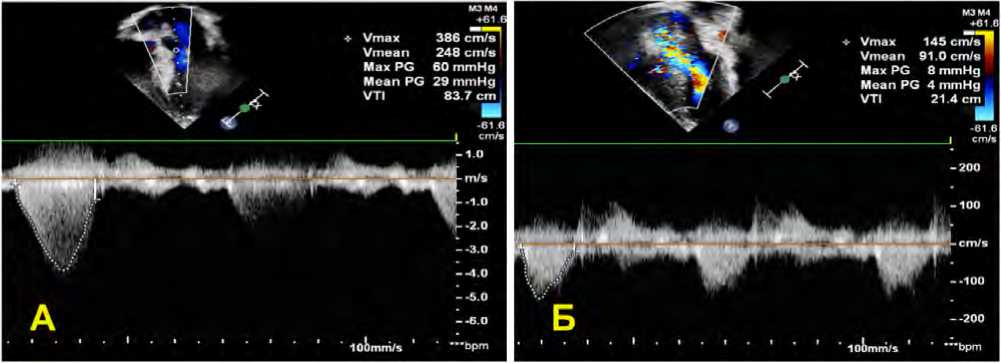

Еще одним показателем, отражающим динамическую обструкцию ВОЛЖ, является регургитация митрального клапана. На момент выписки из стационара 48% пациентов не имели МР, количество пациентов с регургитацией 2-й степени статистически значимо уменьшилось, р = 0,027; не было пациентов с регургитацией митрального клапана 3-й степени; средняя степень МР уменьшилась с 1,98 до 0,67 по сравнению с дооперационным периодом, p < 0,001 (рис. 2).

По данным послеоперационной ЭхоКГ, фиксировалось значимое уменьшение медианы z-индекса толщины МЖП с 13,3 [2,21; 32,68] до 7,37 [1,0; 35,6], p = 0,034.

Со стороны ЛЖ, наряду с уменьшением толщины

Рис. 1. Эхокардиографическая оценка до- и послеоперационного градиента в выходном отделе левого желудочка

Fig. 1. Echocardiographic assessment of pre- and postoperative LVOT gradient

Рис. 2. Эхокардиографическая оценка митральной регургитации до и после операции. Ао – аорта, ЛП – левое предсердие, ЛЖ – левый желудочек, МЖП – межжелудочковая перегородка

Fig. 2. Echocardiographic assessment of mitral regurgitation before and after surgery. Ao – aorta, LA – left atrium, LV – left ventricle, IVS – interventricular septum

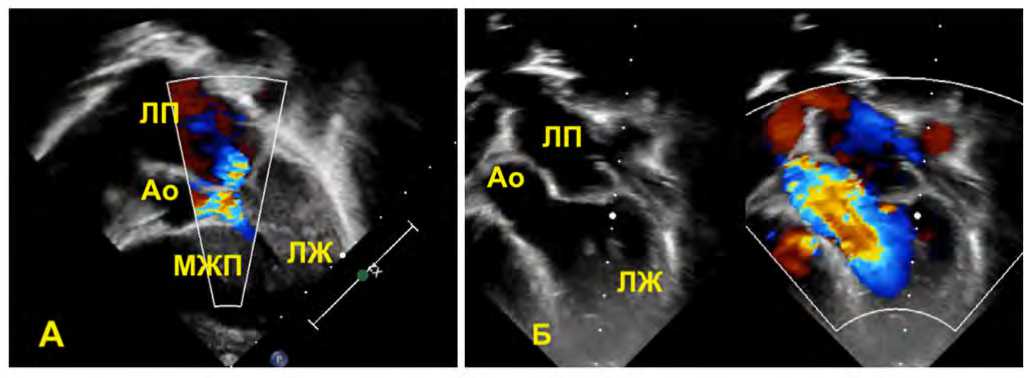

Рис. 3. Эхокардиографическая оценка динамики конечно-диастолического объема левого желудочка и фракции выброса до и после операции

Fig. 3. Echocardiographic assessment of the dynamics of left ventricular end-diastolic volume and ejection fraction before and after surgery

МЖП, снижалась медиана иММЛЖ с 180,87 [60,9; 430,54] г/м2 до 167,6 [55,1; 370,37] г/м2, p = 0,046.

Кроме того, отмечалось значимое снижение Z-индекса ГКМП с 16,55 [9,8; 130,69] до 6,39 [30,89; 42,64] ( p < 0,001) и Z-индекса РКМП с 5,88 [-0,89; 21,59] до 2,97 [-1,69; 14,2] ( p = 0,02) в послеоперационном периоде.

Также в до- и послеоперационном периодах статистически значимо изменялись ФВ ЛЖ с 81,0 [59; 90] до 74,0 [50,0; 89,0] % и индекс TEI c 0,58 [0,25; 1,97] до 0,95 [0,3; 1,64] ( p < 0,001 и p = 0,006 соответственно), оставаясь однако в пределах нормальных значений (рис. 3).

В раннем послеоперационном периоде отмечалось значимое снижение медианы индекса объема ЛП с 3,23 [1,51; 10,37] до 0,97 [1,45; 6,38] мл/м2, p = 0,001.

Объемная скорость наполнения ЛЖ у детей была статистически значимо больше после ТРСМЭ, чем до оперативного вмешательства, p = 0,03.

Остальные ЭхоКГ показатели не имели статистически значимых различий до и после операции.

Отдаленные результаты были получены у 46 пациентов. Средний срок отдаленного наблюдения составил 4,2 ± 4,1 года.

Анализ основных ЭхоКГ показателей представлен в таблице 4.

Таблица 3 . До- и послеоперационней эхокардиографические показатели пациентов

Table 3 . Pre- and postoperative echocardiographic parameters of patients

|

Показатели |

До операции |

После операции |

p |

Структурно-анатомические характеристики

|

z-индекс МЖП |

13,3 [2,21; 32,68] |

7,37 [1,0; 35,6] |

0,034 |

|

z-индекс ЗСЛЖ |

4,1 [0,9; 6,3] |

2,6 [0,9; 5,2] |

0,172 |

|

МЖП / ЗСЛЖ |

2,14 [1,3; 3,3] |

1,46 [1,1; 2,2] |

0,072 |

|

иММЛЖ, г/м2 |

180,87 [60,9; 430,54] |

167,6 [55,1; 370,37] |

0,046 |

|

Z-индекс ГКМП |

16,55 [9,8; 130,69] |

6,39 [30,89; 42,64] |

0,001 |

|

Z-индекс РКМП |

5,88 [–0,89; 21,59] |

2,97 [–1,69; 14,2] |

0,002 |

Систолическая функция

|

ФВ ЛЖ, % |

81,0 [59; 90] |

74,0 [50,0; 89,0] |

0,001 |

|

Пиковый градиент ВОЛЖ. |

75,0 [57,0; 127,0] |

14,5 [3,0; 32,0] |

0,001 |

|

Средний градиент ВОЛЖ |

34,0 [29,0; 66] |

11,5 [4,0; 22,0] |

0,001 |

|

Индекс ТЕI |

0,58 [0,25; 1,97] |

0,95 [0,3; 1,64] |

0,006 |

|

СИ л/мин/м2 |

2,58 [1,42; 6,64] |

2,6 [1,83; 4,00] |

0,68 |

Диастолическая функция

|

ДН ЛЖ, мм рт. ст. |

18,83 [5,57; 43,34] |

15,16 [4,87; 25,35] |

0,323 |

|

ОСН ЛЖ, мл/с/г |

40,47 [3,35; 132,28] |

59,65 [22,73; 164,1] |

0,03 |

|

E/А поток |

1,39 [0,32; 9,36] |

1,27 [0,6; 2,16] |

0,15 |

|

z-индекс КДО ЛЖ |

–0,62 [–2,79; 7,89] |

–3,8 [–2,42; 5,99] |

0,084 |

|

Индекс объема ЛП |

3,23 [1,51; 10,37] |

0,97 [1,45; 6,38] |

0,001 |

Примечание: ОСН – объемная скорость наполнения.

Таблица 4 . Отдаленные эхокардиографические показатели пациентов

Table 4 . Long-term echocardiographic parameters of patients

|

Показатели |

После операции |

Отдаленные результаты |

p |

|

Структурно-анатомические характеристики |

|||

|

z-индекс МЖП |

7,37 [1,0; 35,6] |

9,29 [6,01; 20,69] |

0,643 |

|

z-индекс ЗСЛЖ |

2,6 [0,9; 5,2] |

2,0 [1,1; 3,12] |

0,04 |

|

МЖП / ЗСЛЖ |

1,46 [1,1; 2,2] |

1,33 [1,0; 1,9] |

0,838 |

|

иММЛЖ, г/м2 |

167,6 [55,1; 370,37] |

148,66 [34,25; 3259,1] |

0,012 |

|

ZГКМП |

6,39 [30,89; 42,64] |

3,23 [–4,09; 84,79] |

0,684 |

|

ZРКМП |

2,97 [–1,69; 14,2] |

1,88 [0,16; 10,39] |

0,175 |

|

Индекс объема ЛП |

0,97 [1,45; 6,38] |

1,36 [0,5; 6,19] |

0,623 |

Систолическая функция

|

ФВ ЛЖ, % |

74,0 [50,0; 89,0] |

75,5 [50,0; 87,0] |

0,876 |

|

Пиковый градиент ВОЛЖ |

14,5 [3,0; 32,0] |

11,0 [5,0; 29,0] |

0,705 |

|

Средний градиент ВОЛЖ |

11,5 [4,0; 22,0] |

5,5 [2,0; 13,0] |

0,649 |

|

Индекс ТЕI |

0,95 [0,3; 1,64] |

0,65 [0,34; 1,15] |

0,024 |

|

СИ л/мин/м2 |

2,6 [1,83; 4,00] |

2,84 [1,53; 5,97] |

0,525 |

Диастолическая функция

|

ДН ЛЖ, мм рт. ст. |

15,16 [4,87; 25,35] |

12,66 [7,71; 26,32] |

0,358 |

|

ОСН ЛЖ, мл/с/г |

59,65 [22,73; 164,1] |

56,82 [17,49; 298,0] |

0,268 |

|

E/А поток |

1,27 [0,6;2,16] |

1,43 [0,63; 3,12] |

0,442 |

|

z-индекс КДО ЛЖ |

–3,8 [–2,42; 5,99] |

–0,07 [–1,99; 5,6] |

0,034 |

|

Индекс объема ЛП |

0,97 [1,45; 6,38] |

1,36 [–0,5; 6,19] |

0,624 |

Отдаленные результаты

В отдаленном периоде произошло статистически значимое снижение медианы z-индекса толщины ЗСЛЖ с 2,6 [0,9; 5,2] до 2,0 [1,1; 3,12] ( p = 0,04), индекса ММЛЖ с 167,6 [55,1; 370,37] до 148,66 [34,25; 3259,1] г/м2 ( p = 0,012), индекса TEI с 0,95 [0,3; 1,64] до 0,65 [0,34; 1,15] ( p = 0,024). Также статистически значимо увеличился z-индекс КДО ЛЖ с –3,8 [–2,42; 5,99] до –0,07 [–1,99; 5,6] ( p = 0,034).

В результате наблюдения 1-я ст. МР была у 41,3% пациентов, 2-я ст. – у 6,5%. Степень МР статистически значимо не увеличивалась ( p = 0,83). Одному синдромально-му пациенту спустя год было выполнено протезирование митрального клапана по поводу нарастающей динамической обструкции в ВОЛЖ, SAM-синдрома и выраженной регургитации митрального клапана.

Наиболее информативным показателем, отражающим эффективность ТРСМЭ, является градиент в ВОЛЖ. Данный показатель сохранялся в пределах послеоперационных значений без значимого увеличения в отдаленном периоде наблюдения ( p = 0,705). Остальные показатели, полученные в отдаленном периоде, оставались в пределах референсных значений.

Обсуждение

В настоящее время ТРСМЭ признана «золотым стандартом» лечения пациентов старше 18 лет с тяжелой обструкцией ВОЛЖ и лекарственной резистентностью [11].

У пациентов с ГКМП наблюдается увеличение разницы давления между ЛЖ и аортой, что приводит к прогрессированию СН и повышает риск летального исхода. На сегодняшний день главными задачами терапии являются уменьшение градиента в ВОЛЖ, устранение SAM-синдрома и МР [12].

На сегодняшний день ЭхоКГ является ключевым методом диагностики обструктивной ГКМП.

Устранение обструкции способствует уменьшению диастолической дисфункции, приводит к улучшению перфузии миокарда и предотвращает образование патологических проводящих путей [12, 14]. В проведенном нами исследовании после выполнения ТРСМЭ показатели пикового и среднего градиентов статистически значимо уменьшались до нормальных значений у всех пациентов, p < 0,001. По данным отдаленного периода наблюдения, значимого роста обструкции отмечено не было, p = 0,705 и 0,649 соответственно.

Также важную роль в патогенезе обструктивной ГКМП играет SAM-синдром, возникающий за счет эффекта Вентури, и МР. В послеоперационном и отдаленном периодах нами было отмечено, что SAM-синдром устранялся в 100% случаев и статистически значимо уменьшалась степень МР у всех пациентов, р < 0,001.

В исследовании Y.L. Hiemstra и соавт. было отмечено, что у пациентов с ГКМП повышение индекса объема ЛП более 34 мл/м2 увеличивает риск внезапной сердечной смерти и вероятность трансплантации сердца [15]. В проведенном нами исследовании после успешно выполненной ТРСМЭ статистически значимо уменьшался индекс объема ЛП, p = 0,001, без значимой динамики по результатам отдаленного периода наблюдения, p = 0,624.

Дооперационное увеличение объема ЛП у детей с обструктивной ГКМП является следствием SAM-синдрома, МР, повышенной жесткости ЛЖ и нарушения его диастолической функции [15]. У всех пациентов в раннем после- операционном периоде значимо уменьшалась ОСН ЛЖ (p = 0,03), при этом не было зарегистрировано значимой динамики по ДН ЛЖ (p = 0,323) и Е/А (p = 0,15).

Согласно исследованию S.J. Deb и соавт., технически правильно выполненная ТРСМЭ способствует уменьшению гипертрофии и не связана с объемом иссеченного миокарда ЛЖ [16]. В нашем исследовании статистически значимо уменьшались иММЛЖ ( p = 0,046) и z-индекс ЗСЛЖ ( p = 0,012) как в раннем, так и в отдаленном послеоперационном периоде ( p = 0,04).

ФВ ЛЖ была значимо увеличена у всех пациентов с обструктивной ГКМП. Повышение сократимости в данном случае было связано с компенсацией сниженного выброса крови в аорту, обусловленного как обструкцией, так и МР. В результате эффективно выполненной ТРСМЭ миокард ЛЖ подвергается обратному ремоделированию со снижением ФВ ЛЖ до нормальных значений.

Показатель TEI признан чувствительным индикатором гипертрофии миокарда и систолической дисфункции у пациентов с выраженной МР [17, 18]. Данный показатель значимо уменьшался как в раннем, ( p = 0,006), так и отдаленном послеоперационном периоде ( p = 0,024) у всех детей после ТРСМЭ.

У пациентов с ГКМП в 92% случаев определялся фенотип ЛЖ, свойственный данной патологии, при этом в 58% случаев он сочетался с фенотипом РКМП. [19, 20]. Показатели Z-индекса фенотипов дают возможность провести количественный анализ динамики различных заболеваний, которые сопровождаются ограничением, расширением и увеличением объема ЛЖ [20]. Z-индексы ГКМП и РКМП статистически значимо снизились непосредственно после операции ( p = 0,001 и 0,002 соответственно). В отдаленном послеоперационном периоде отмечалось статистически значимое увеличение z-индекса КДО ЛЖ ( p = 0,034).

Таким образом, для детей с ГКМП ТРСМЭ демонстрирует отличные ЭхоКГ результаты при непосредственном и отдаленном периодах наблюдениях.

Заключение

-

1. ЭхоКГ оценка структур сердца после ТРСМЭ в раннем и отдаленном периодах показала эффективность оперативного вмешательства. Данный метод позволят снизить градиент в ВОЛЖ, устранить SAM-синдром и уменьшить МР у детей с обструктивной ГКМП.

-

2. В раннем и отдаленном периодах наблюдения отмечается значимое уменьшение иММЛЖ, z-индекса толщины ЗСЛЖ и индекса объема ЛП, что косвенно может говорить об обратном ремоделировании камер после успешно выполненной ТРСМЭ у детей.

-

3. После ТРСМЭ наблюдалось статистически значимое снижение z-индекса ГКМП и РКМП, что свидетельствует о возможности использования данных показателей для количественной оценки эффективности оперативного вмешательства.