Непосредственные результаты расширенной миоэктомии в сочетании с вмешательством на подклапанных структурах митрального клапана у пациентов с гипертрофической обструктивной кардиомиопатией

Автор: Афанасьев А.В., Богачев-прокофьев А.В., Железнев С.И., Шарифулин Р.М., Залесов А.С., Козьмин Д.Ю., Караськов А.М.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 т.33, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель. Миоэктомия межжелудочковой перегородки является «золотым» стандартом хирургического лечения пациентов с гипертрофической обструктивной кардиомиопатией. Аномалии подклапанного аппарата митрального клапана могут играть важную роль в персистенции остаточного градиента давления в выводном тракте левого желудочка после операции. Цель настоящего исследования: оценить результаты миоэктомии в сочетании с вмешательствами на подклапанных структурах.Материал и методы. С июля 2015 по декабрь 2016 г. в исследование включено 40 пациентов, которым была выполнена миоэктомия межжелудочковой перегородки с подклапанными вмешательствами. Пиковый градиент давления перед операцией составил 92,3±16,9 мм рт. ст. Толщина межжелудочковой перегородки составила 26,8±4,5 мм.У всех пациентов до операции была умеренная или выраженная митральная регургитация, обусловленная систолическим движением передней створки митрального клапана.Результаты. Случаев резидуальной митральной регургитации не было. Остаточное движение передней створки митрального клапана было выявлено у 5% пациентов. Послеоперационный градиент давления в выводном тракте левого желудочка составил 8,7±4,5 мм рт. ст. В срок наблюдения 12 мес. все пациенты были живы. Среди пациентов 87,5% находились в I и 12,5% — во II функциональном классе по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца. Резидуальная митральная регургитация отмечена у 10% пациентов.Заключение. Миоэктомия межжелудочковой перегородки в сочетании с вмешательством на подклапанных структурах митрального клапана эффективно устраняет обструкцию выводного тракта левого желудочка и позволяет сохранить высокую свободу от митральной регургитации через 12 мес. после операции.

Гипертрофическая кардиомиопатия, митральный клапан, миоэктомия

Короткий адрес: https://sciup.org/149125236

IDR: 149125236 | DOI: 10.29001/2073-8552-2018-33-3-71-77

Текст научной статьи Непосредственные результаты расширенной миоэктомии в сочетании с вмешательством на подклапанных структурах митрального клапана у пациентов с гипертрофической обструктивной кардиомиопатией

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) — это генетически обусловленное заболевание, характеризующееся утолщением стенок левого желудочка ≥ 15 мм, не связанное с рабочей нагрузкой (функциональной гипертрофией) [1]. Миоэктомия межжелудочковой перегородки (МЖП) является «золотым» стандартом хирургического лечения пациентов с гипертрофической обструктивной кардиомиопатией. Классическая миоэктомия по Морроу с двумя параллельными разрезами в базальной части межжелудочковой перегородки подвергалась критике за недостаточную резекцию миокарда в среднежелудочковой части МЖП; в связи с этим была предложена расширенная миоэктомия [2]. Расширенная миоэктомия позволяет элиминировать обструкцию выводного тракта левого желудочка (ВОЛЖ) в большинстве случаев. Однако фиброзные изменения и прямые крепления аномальных папиллярных мышц и вторичных хорд митрального клапана (МК) могут играть важную роль в персистенции остаточного градиента давления в ВОЛЖ и значимой митральной регургитации после операции [2–5].

В данной работе мы представляем результаты расширенной миоэктомии в сочетании с вмешательствами на подклапанных структурах МК асимптомных пациентов с обструктивной ГКМП и выраженной гипертрофией МЖП.

Материал и методы

Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики и принципами Хельсинкской Декларации. Протокол исследования был одобрен этическим комитетом института. До включения в исследование у всех участников было получено письменное информированное согласие. В период с июля 2015 по декабрь 2016 г. было пролечено 110 пациентов с обструктивной ГКМП. В настоящее исследование включены 40 пациентов старше 18 лет с выраженной гипертрофией МЖП и значимым градиентом давления в ВОЛЖ, которым была выполнена расширенная миоэктомия и вмешательство на подклапанных структурах МК. Показания к операции определялись согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов [1].

Таблица 1

Предоперационные характеристики пациентов

|

Параметры |

n =40 |

|

Возраст, лет |

49,6±14,3 |

|

Женский пол, n (%) |

26 (65,0) |

|

NYHA II, n (%) |

13 (32,5) |

|

NYHA III, n (%) |

27 (67,5) |

|

ФВ ЛЖ, % |

76,2±7,5 |

|

КДО ЛЖ, мл |

57,1±14,6 |

|

Градиент ВОЛЖ, мм рт. ст. |

92,3±16,9 |

|

Толщина МЖП, мм |

26,8±4,5 |

|

Умеренная МР, n (%) |

23 (57,5) |

|

Выраженная МР, n (%) |

17 (42,5) |

Примечание: NYHA — функциональный класс согласно Нью-Йоркской Ассоциации сердца; ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка; КДО; ЛЖ — конечно-диастолический объем левого желудочка; ВОЛЖ — выводной отдел левого желудочка; МЖП — межжелудочковая перегородка; МР — митральная регургитация.

Критерии включения:

-

• гипертрофия МЖП ≥ 20 мм по данным эхокардиографии;

-

• пиковый градиент давления в ВОЛЖ ≥ 50 мм рт. ст. в покое;

-

• передне-систолическое движение передней створки МК (SAM-синдром);

-

• умеренная или выраженная митральная регургитация. Критерии исключения:

-

• спиртовая редукция миокарда в анамнезе;

-

• органические изменения МК (ревматизм, дисплазия, эндокардит, кальциноз);

-

• сочетанные вмешательства на других клапанах сердца:

-

• одномоментное коронарное шунтирование;

-

• фибрилляция предсердий;

-

• имплантированный кардиовертер-дефибриллятор.

Исходные данные о пациентах, включенных в исследование, представлены в таблице 1. Первичной конечной точкой исследования был резидуальный градиент давления в ВОЛЖ непосредственно после операции по данным инва- зивной прямой тензиометрии. Вторичные точки эффективности включали резидуальную митральную регургитацию, SAM-синдром, резидуальный градиент давления в ВОЛЖ по данным чреспищеводной эхокардиографии (ЧПЭхоКГ), выживаемость, функциональный класс через 12 мес. после операции. Оценка степени выраженности митральной регургитации проводилась согласно рекомендациям Европейской ассоциации эхокардиографии [6].

Детали хирургической техники

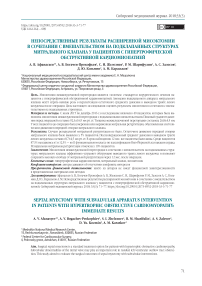

После индукции анестезии всем пациентам выполнялась ЧПЭхоКГ (Philips iE33, Philips Ultrasound Inc., PA, USA) для оценки функции МК и моделирования адекватной глубины и протяженности зоны миоэктомии МЖП (рис. 1).

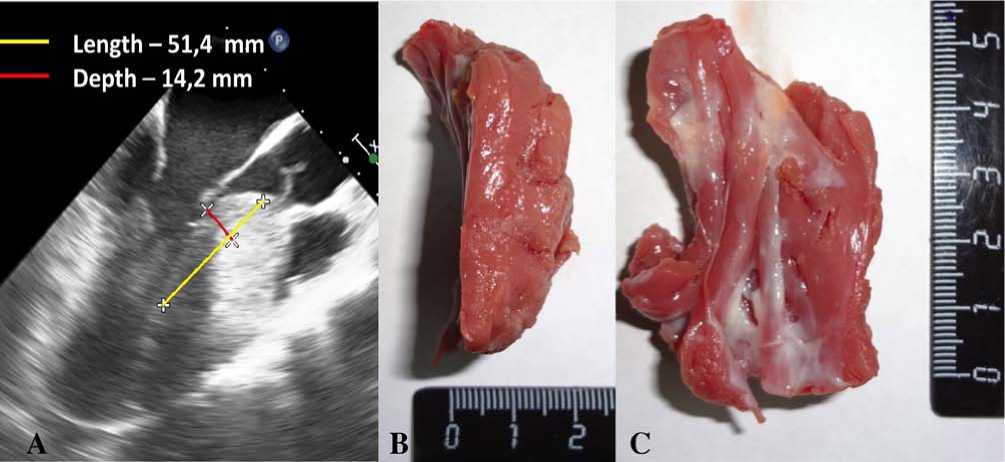

Трансаортальная расширенная миоэктомия по методике Schaff [7] была выполнена всем пациентам. Вмешательства на подклапанных структурах МК выполняли трансаортально и включали резекцию укороченных вторичных хорд передней створки МК (рис. 2А) и мобилизацию папиллярных мышц (рис. 2В) по технике, описанной Ferrazzi [4].

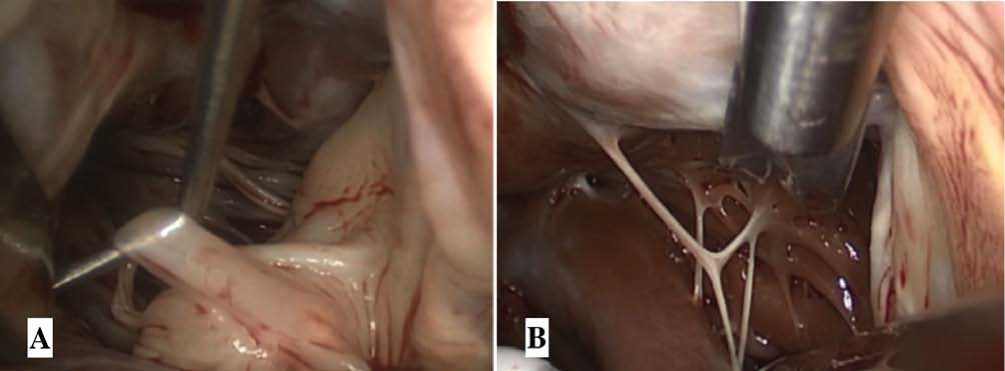

Контрольная ЧПЭхоКГ выполнялась после отключения искусственного кровообращения для оценки результатов операции. Прямое измерение градиента ВОЛЖ с помощью одноходового центрального венозного катетера, помещенного трансаортально в полость левого желудочка, и кардиоплегической канюли (рис. 3А, В).

Анализ данных хирургического лечения проводился с помощью программы STATISTICA для Windows версия 10.0 (Statsoft, Inc, США). Проверка гипотезы о нормальности распределения признаков производилась с помощью критерия Шапиро — Уилка. Условие равенства дисперсий распределений признаков проверялось с помощью расчета критерия Левена.

Рис. 1. Моделирование адекватной глубины и протяженности резекции межжелудочковой перегородки и сопоставление его с макропрепаратом. (А) моделирование адекватной глубины и протяженности резекции, (В) макропрепарат резецированного миокарда, сагиттальная проекция, (С) фронтальная проекция

Рис. 2. Интраоперационные фото: (А) подготовка к резекции вторичной хорды митрального клапана, (В) мобилизация папиллярной мышцы

Рис. 3. Интраоперационные фото: (А) центральный катетер для измерения прямого давления в полости левого желудочка, (В) кардиоплегическая канюля для мониторинга прямого давления в аорте

Для описательной статистики количественных нормально распределенных признаков с равенством дисперсий использовались параметрические методы: вычисление средних значений и стандартных отклонений; для количественных признаков с распределением, отличным от нормального, и качественных порядковых признаков использовались непараметрические методы — вычисление медиан и соответствующий интервал между 25 и 75 процентилями (Q1; Q3); для качественных номинальных признаков — относительные частоты в процентах.

Для определения статистически значимых различий парных сравнений применялся: в группах номинальных данных — непараметрический критерий МакНемара; в группах порядковых данных — непараметрический критерий знаков Уилкоксона; в группах непрерывных данных — парный t -критерий (при нормальном распределении признака) или непараметрический критерий знаков Уилкоксона (при распределении, отличающемся от нормального). Уровень статистической значимости для всех использующихся методов установлен как p ≤ 0,05.

Результаты

Среднее время искусственного кровообращения составило 62±15 мин; среднее время пережатия аорты — 45±14 мин (табл. 2). Градиент давления между левым желудочком и аортой по данным прямой тензиометрии составил 12,2±6,3 мм рт. ст. ( p <0,001 относительно исходных значений); по данным ЧПЭхоКГ — 15,3±3,6 мм рт. ст. ( p <0,001 относительно исходных значений). Значимой резидуальной регургитации при контроле выявлено не было. В одном случае потребовалось возобновление искусственного кровообращения и окклюзии аорты ввиду остаточной обструкции ВОЛЖ и SAM-синдрома. Выполнена более расширенная миоэктомия с захватом свободной стенки левого желудочка до митрального клапана.

Таблица 2

Интраоперационные данные

|

Признаки |

n=40 |

|

Резекция вторичных хорд, n (%) |

40 (100) |

|

Мобилизация папиллярных мышц, n (%) |

36 (90,0) |

|

Длительность ИК, мин |

62,1±14,6 |

|

Длительность пережатия аорты, мин |

45,4± 14,1 |

|

Прямой градиент ВОЛЖ, мм рт. ст. |

8,7±4,5 |

|

ЧПЭхоКГ градиент ВОЛЖ, мм рт. ст. |

15,3±3,6 |

|

Резидуальная МР, n (%) |

0 |

|

Резидуальный SAM, n (%) |

2 (5,0) |

|

КДО ЛЖ, мл |

84,4±19,2 |

|

ФВ ЛЖ, % |

66,2±7,3 |

|

Повторное пережатие аорты, n (%) |

1 (2,5) |

|

Протезирование МК, n (%) |

0 |

Примечание: ИК — искусственное кровообращение; ЧПЭхоКГ — чреспищеводная эхокардиография; ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка; КДО ЛЖ — конечно-диастолический объем левого желудочка; ВОЛЖ — выводной отдел левого желудочка; МР — митральная регургитация; SAM — систолическое движение передней створки митрального клапана.

Случаев госпитальной летальности не было. Перед выпиской градиент в ВОЛЖ по данным трансторакальной эхокардиографии составил 13,4±5,0 мм рт. ст. (p <0,001 относительно исходных значений). Двоим пациентам потребовалась имплантация постоянного водителя ритма ввиду развития полной АВ-блокады (табл. 3).

Спустя 6 дней после операции у одного пациента выявлен дефект межжелудочковой перегородки с незначительным лево-правым сбросом (2 мм шунт). Принята тактика динамического наблюдения.

В сроки наблюдения 12 мес. после операции случаев отдаленной летальности не было. Функциональный

Таблица 3

Непосредственные результаты

|

Признаки |

n =40 |

|

Госпитальная летальность, n (%) |

0 |

|

Полный АВ-блок, n (%) |

2 (5,0) |

|

ДМЖП, n (%) |

1 (2,5) |

|

Разрыв стенки ЛЖ, n (%) |

0 |

|

АоН, n (%) |

0 |

Примечание: АВ-блок — атриовентрикулярный блок; ДМЖП — дефект межжелудочковой перегородки, ЛЖ — левый желудочек; АоН — аортальная недостаточность.

Таблица 4

Срок наблюдения 12 месяцев

|

Признаки |

MSA group, n=40 |

|

Выживаемость, % |

100 |

|

NYHA I, n (%) |

35 (87,5) |

|

NYHA II, n (%) |

5 (12,5) |

|

Резидуальная МР, n (%) |

4 (10,0) |

|

Градиент ВОЛЖ, мм рт. ст. |

9,1±2,4 |

|

Т6Х, м |

432,2±43,1 |

|

QOL (SF-36), PH |

59,1±4,8 |

|

QOL (SF-36), MH |

50,4±3,9 |

Примечание: NYHA — функциональный класс согласно Нью-Йоркской ассоциации сердца; ВОЛЖ — выводной отдел левого желудочка; МР — митральная регургитация; Т6Х — тест 6-минутной ходьбы; QOL (SF-36) — качество жизни (Опросник короткая форма — 36); PH — физический компонент здоровья; MH — психологический компонент здоровья.

класс по NYHA и результаты теста c 6-минутной ходьбой представлены в таблице 4. Качество жизни пациентов по данным короткой формы опросника SF-36: физический компонент 59,1±4,8, психологический компонент 50,4±3,9.

По данным проведенной трансторакальной эхокардиографии градиент в ВОЛЖ составил 9,1±2,4 мм рт. ст. в покое ( p <0,001 относительно исходных значений). Митральная регургитация 1–2-й степени зафиксирована у 4 (10,0%) пациентов. Пациент с ятрогенным дефектом межжелудочковой перегородки находился в I функциональном классе по NYHA.

Обсуждение

Исследование показало высокую эффективность расширенной миоэктомии в сочетании с вмешательством на подклапанных структурах. Аномалии хорд и сосочковых мышц митрального клапана вносят весомый вклад в формирование обструкции ВОЛЖ. В недавнем исследовании Ferrazzi и соавт. [4] прояснили данный механизм, показали, что трансаортальная резекция вторичных хорд увеличивает площадь передней створки МК, уменьшает натяжение и сдвигает зону коаптации створок МК назад от ВОЛЖ у пациентов с незначительной гипертрофией МЖП. Авторы также показали значимое снижение градиента давления ВОЛЖ сразу после операции: 9±5 и 13±10 мм рт. ст. соответственно (p=0,041), что согласуется с результатами нашего исследования на группе пациентов с выраженной гипертрофией МЖП.

По данным авторов из клиники Мейо [3], хирургическое вмешательство на митральном клапане у пациентов с ГКМП является крайне редкой необходимостью, оно потребовалось лишь у 2,1% пациентов без аномалий МК и подклапанных структур. Они также сделали вывод, что наличие аномалий хорд и сосочковых мышц МК не влияет на функциональные и клинические результаты при условии выполнения адекватной миоэктомии МЖП. Однако они предположили, что вмешательство на папиллярных мышцах, участвующих в создании обструкции ВОЛЖ, должно выполняться. Тем не менее частота выполнения протезирования МК в их выборке составила 23,6% (41 из 133 пациентов). Регрессионный анализ показал, что протезирование МК было ассоциировано с повышенным риском отдаленной летальности [вероятность риска 2,89 (95%-й ДИ: 1,22–6,82; p =0,016)], а также продемонстрировали преимущества сохранения МК в выживаемости ( p =0,002). Яркий пример влияния протезирования МК на выживаемость пациентов с ГКМП был показан Vassileva и соавт. [8]. Так, госпитальная летальность при анализе более тысячи операций в США составляла 0 и 11,8% летальности соответственно в группах пластики и протезирования МК, p <0,05. В единственном рандомизированном исследовании [9] также была показана более высокая 2-летняя выживаемость при сохранении МК (96,7±3,3 против 87,2±4,9% соответственно, p =0,034). В связи с этим протезирование МК не может являться альтернативным методом лечения пациентов с ГКМП, как было предложено ранее [10, 11]. Текущие рекомендации по ведению пациентов с ГКМП [1, 5] не содержат информации относительно вмешательств на МК ввиду недостаточной доказательной базы.

Разными авторами были предложены различные методики клапаносохраняющих операций у пациентов с ГКМП, включая увеличение передней створки МК [12–14], ретенционные пластики [15, 16], пликационные техники [17–19] и подклапанные вмешательства [4, 7, 19]. Выбор техники чаще всего хирург-зависимый, нежели универсальный, особенно в случае необходимости выполнения повторной окклюзии аорты. Тем не менее решение о необходимости дополнительных вмешательств на МК должно быть взвешенным. В нашей практике любые поражения МК подвергаются вмешательствам, однако мы считаем сложные реконструктивные технологии [12–19] для изолированной SAM-индуцированной митральной регургитации у пациентов с ГКМП не оправданными. Так, использование заплат из ксеноперикарда для увеличения площади передней створки влечет за собой риск отдаленной дисфункции вследствие ее дегенерации.

Некоторые авторы предлагают использование Аль-фиери-техники у пациентов с ГКМП, незначительной гипертрофией МЖП и отсутствием органических изменений на МК [20, 21]. Однако данная методика предполагает открытие левого предсердия для адекватной экспозиции, и долговечность вызывает большие вопросы. Bhudia и со-авт. [22], имея большой опыт выполнения техники Альфи-ери, предостерегли, что использование данной пластики не гарантирует высокой эффективности ввиду остаточной дистопии а1, а3 сегментов передней створки МК. Еще одним значимым недостатком технологии является повышенный риск формирования митрального стеноза; более того, это не способствует элиминации обструкции ВОЛЖ при недостаточно адекватно выполненной миоэктомии [22]. Таким образом, и техника Альфиери не может рассматриваться как операция выбора у пациентов с ГКМП и аномалиями подклапанных структур МК.

Данное исследование не лишено ограничений. В частности, данная работа представляет собой опыт одного центра с относительно небольшим размером выборки и краткосрочным наблюдением. Тем не менее наши результаты соотносятся с работами других авторов по заданной проблеме. Будущие исследования с большей выборкой и более отдаленными результатами с группой сравнения смогут показать клинические и гемодинамические преимущества сочетанных вмешательств на хордах и сосочковых мышцах МК перед изолированной расширенной миоэктомией.

Миоэктомия межжелудочковой перегородки в сочетании с вмешательством на подклапанных структурах митрального клапана выполнима у большинства пациентов, эффективно устраняет обструкцию выводного тракта левого желудочка и позволяет сохранить высокую свободу от митральной регургитации через 12 мес. после операции.

Список литературы Непосредственные результаты расширенной миоэктомии в сочетании с вмешательством на подклапанных структурах митрального клапана у пациентов с гипертрофической обструктивной кардиомиопатией

- Elliott P. M., Anastasakis A., Borger M. A., Borggrefe M., Cecchi F., Charron P., Hagege A. A., Lafont A., Limongelli G., Mahrholdt H., McKenna W. J., Mogensen J., Nihoyannopoulos P., Nistri S., Pieper P. G., Pieske B., Rapezzi C., Rutten F. H., Tillmanns C., Watkins H. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy: the Task Force for the Diagnosis and Management

- of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC). Eur. Heart J. 2014; 35: 2733-2779.

- Messmer B. J. Extended myectomy for hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Ann. Thorac. Surg. 1994; 58: 575-577.

- Hong J. H., Schaff H. V., Nishimura R. A., Abel M. D., Dearani J. A., Li Z., Ommen S. R. Mitral regurgitation in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy: implications for concomitant valve procedures. J. Am. Coll. Cardiol. 2016; 68: 1497-1504.

- Ferrazzi P., Spirito P., Iacovoni A., Calabrese A., Migliorati K., Simon C., Pentiricci S., Poggio D., Grillo M., Amigoni P., Iascone M., Mortara A., Maron B. J., Senni M., Bruzzi P. Transaortic chordal cutting: mitral valve repair for obstructive hypertrophic cardiomyopathy with mild septal hypertrophy. J. Am. Coll. Cardiol. 2015; 66: 1687-1696.

- Gersh B. J., Maron B. J., Bonow R. O., Dearani J. A., Fifer M. A., Link M. S., Naidu S. S., Nishimura R. A., Ommen S. R., Rakowski H., Seidman C. E., Towbin J. A., Udelson J. E., Yancy C. W. 2011 ACCF/AHA guideline for the diagnosis and treatment of hypertrophic cardiomyopathy: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2011; 124: 2761-2796.

- Lancellotti P., Moura L., Pierard L. A., Agricola E., Popescu B. A., Tribouilloy C., Hagendorff A., Monin J. L., Badano L., Zamorano J. L. European Association of Echocardiography recommendations for the assessment of valvular regurgitation. Part 2: mitral and tricuspid regurgitation (native disease). Eur. J. Echocardiogr. 2010; 11: 307-332.

- Schaff H. V., Said S. M. Transaortic extended septal myectomy for hypertrophic cardiomyopathy. Oper. Tech. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2012; 17: 238-235.

- Vassileva C. M., Boley T., Markwell S., Hazelrigg S. Mitral valve repair is underused in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Heart Surg. Forum. 2011; 14: e376-379.

- Bogachev-Prokophiev A., Afanasyev A., Zheleznev S., Fomenko M., Sharifulin R., Kretov E., Karaskov A. Mitral valve repair or replacement in hypertrophic obstructive cardiomyopathy: a prospective randomized study. Interact. Cardiovasc. Thoracic Surg. 2017; 25: 356-362.

- Cooley D. A., Wukasch D. C., Leachman R. D. Mitral valve replacement for idiopathic hypertrophic subaortic stenosis. Results in 27 patients. J. Cardiovasc. Surg. (Torino). 1976; 17: 380-387.

- Fighali S., Krajcer Z., Leachman R. D. Septal myomectomy and mitral valve replacement for idiopathic hypertrophic subaortic stenosis: short- and long-term follow-up. J. Am. Coll. Cardiol. 1984; 3: 1127-1134.

- Van der Lee C., Kofflard M. J., van Herwerden L. A., Vletter W. B., ten Cate F. J. Sustained improvement after combined anterior mitral leaflet extension and myectomy in hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Circulation. 2003; 108: 2088-2092.

- Kofflard M. J., van Herwerden L. A., Waldstein D. J., Ruygrok P., Boersma E., Taams M. A., Ten Cate F. J. Initial results of combined anterior mitral leaflet extension and myectomy in patients with obstructive hypertrophic cardiomyopathy. J. Am. Coll. Cardiol. 1996; 28: 197-202.

- Vriesendorp P. A., Schinkel A. F., Soliman O. I., Kofflard M. J., de Jong P. L., van Herwerden L. A., Ten Cate F. J., Michels M. Longterm benefit of myectomy and anterior mitral leaflet extension in obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Am. J. Cardiol. 2015; 115: 670-675.

- Delmo Walter E. M., Siniawski H., Hetzer R. Sustained improvement after combined anterior mitral valve leaflet retention plasty and septal myectomy in preventing systolic anterior motion in hypertrophic obstructive cardiomyopathy in children. Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2009; 36: 546-552.

- Nasseri B. A., Stamm C., Siniawski H., Kukucka M., Komoda T., Delmo Walter E. M., Hetzer R. Combined anterior mitral valve leaflet retention plasty and septal myectomy in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2011; 40: 1515-1520.

- Cooley D. A. Surgical techniques for hypertrophic left ventricular obstructive myopathy including mitral valve plication. J. Card. Surg. 1991; 6: 29-33.

- McIntosh C. L., Maron B. J., Cannon R. O., Klues H. G. Initial results of combined anterior mitral leaflet plication and ventricular septal myotomy-myectomy for relief of left ventricular outflow tract obstruction in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Circulation. 1992; 86: 1160-1167.

- Balaram S., Tyrie L., Sherrid M. V., Afthinos J., Hillel Z., Winsons G., Swistel D. G. Resection-plication-release for hypertrophic cardiomyopathy: clinical and echocardiographic follow-up. Ann. Thorac. Surg. 2008; 86: 1539-1545.

- Basaran M., Selimoglu O., Yildirim T., Ogus N. T. Use of Alfieri stitch technique in a patient with hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. 2006; 5: 738-739.

- Sado D. M., Flett A. S., McGregor C. G. A., Pantazis A. A., Elliott P. M., Moon J. C. Myectomy plus Alfieri technique for outflow tract obstruction in hypertrophic cardiomyopathy. Circulation. 2010; 122: 938-939.

- Bhudia S. K., McCarthy P. M., Smedira N. G., Lam B. K., Rajeswaran J., Blackstone E. H. Edge-to-edge (Alfieri) mitral repair: results in diverse clinical settings. Ann. Thorac. Surg. 2004; 77:1598-1606.