Непосредственые результаты неоадъювантной регионарной химиотерапи больных раком желудка

Автор: Арыбжанов Д.Т.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 3 (33), 2009 года.

Бесплатный доступ

Представлены непосредственные результаты неоадъювантной регионарной химиотерапии больных раком желудка с применением двух курсов лечения по схеме ТРF (Таксотер 75 мг/м2, Цисплатин 75 мг/м2, 5-фторурацил 1000 мг/м2), ин- тервал между курсами 4 нед. Частичная регрессия отмечена у 58 % больных. Радикальную операцию удалось провести 84 % больных.

Рак желудка, регионарная неоадъювантная химиотерапия, непосредственная эффективность, лекарственный патоморфоз

Короткий адрес: https://sciup.org/14056745

IDR: 14056745 | УДК: 616.33-006.6:615.28

Текст научной статьи Непосредственые результаты неоадъювантной регионарной химиотерапи больных раком желудка

Распространенность опухолевого процесса в соответствии с международной классификации TNM была следующей: T3N0M0– 17 (34 %), T3N1M0– 19 (38 %), T3N2M0 – 14 (28 %) больных. Гистологически у 45 (90,0 %) больных выявлена аденокарцинома, у 5 (10,0 %) – скиррозный рак.

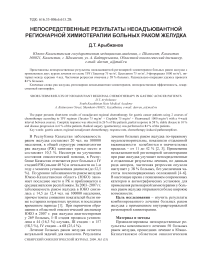

Всем больным на первым этапе комбинированного лечения была проведена неоадъювантная внутриартериальная химиотерапия по схеме ТРF (Таксотер 75 мг/м2, Цисплатин 75 мг/м2, 5-фторурацил 1000 мг/м2 в 1-й день) 2 курса с интервалом 28 дней, затем операция. Сущность методики внутриартериальной инфузии цитостатиков заключалась в следующем: в условиях рентгеноперационной под местной анестезией раствором 0,5 % новокаина производилась пункция и катетеризация одной из бедренных артерий по Сельдингеру. Под рентгенконтролем внутриартериальный катетер устанавливался селективно в чревный ствол, таким образом, охватывается весь бассейн кровоснабжения органов верхнего этажа брюшной полости. После чего производилась контрольная целиакография для определения правильности уровня установки катетера (рис. 1).

Затем с помощью аппарата Инфузомат (Braun FM-5, Германия) производилась внутриартериальная инфузия цитостатиков со скоростью введения 1000–1200 мл/ч. Общее время инфузии не превышало 3–4 ч. После окончания процедуры катетер удаляется, область пункции бедренной артерии туго забинтовывается,

Рис. 1. Целиакограмма больного Ч., 68 лет. Катетер установлен в чревный ствол, контрастированы a. hepatica communis, a. lienalis, a. gastrica sinistra больные переводятся в палату. В течение суток больные находятся на постельном режиме, им назначаются непрямые антикоагулянты, осуществляется контроль свертываемости крови и диуреза, через 1 сут пациенты переводятся на общебольничный режим пребывания. Затем в зависимости от результатов неоадъювантной химиотерапии больным проводился следующий этап лечения.

Результаты и обсуждение

Д.Т. АРЫБЖАНОВ отмечено прогрессирование и диссеминация процесса по брюшине с асцитом, что привело к ухудшению общего состояния больных, и они были выписаны на симптоматическое лечение по месту жительства.

Гистологическое изучение операционного материала показало наличие лекарственного патоморфоза I–II степени у 15 (30 %), патомор-фоза III степени – у 18 (36 %), патоморфоза IV степени – у 9 (18%) больных. Учитывая результаты гистологического исследования и наличие лечебного патоморфоза, всем 42 (84 %) больным в течение 1-го мес после радикальной операции начаты курсы адъювантной химиотерапии по той же схеме, было проведено по 4 курса цитостатической терапии.

Заключение