Непреднамеренная искусственная деформация у средневекового населения Нижнего Поволжья (палеопатологический аспект)

Автор: Перерва Е.В., Балахтина К.А.

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 3 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Работа представляет собой результат сравнительного анализа серии средневекового населения, происходящего из подкурганных и грунтовых захоронений Нижнего Поволжья, разделенной по признаку наличия и отсутствия следов непреднамеренной искусственной деформации. Всего было исследовано 753 мозговые капсулы. Из них на 220 были выявлены признаки непреднамеренной искусственной деформации колыбельного (бешикового) типа. Серии разделены на кочевую группу (подкурганные и грунтовые захоронения хазарского, огузского, половецкого и золотоордынского времени) и выборку оседлого населения (некрополи Водянского, Красноярского и Селитренного городищ, могильники Царевского городища и его пригородов, могильник Шареный Бугор). Сравнение групп осуществлялось по 20 патологическим и дискретно варьирующим состояниям у взрослых и по 8 признакам у неполовозрелых индивидов. Сопоставление частот взрослых серий проводилось с помощью непараметрического критерия – хи-квадрата (χ2) Пирсона, детских серий – точного теста Фишера; результаты проверялись непараметрическим критерием U Манна – Уитни. Сравнительный анализ черепов с деформацией и без нее показал, что по большей части признаков статистических различий в рассматриваемых сериях не выявлено, причем как в суммарных, разнополых, так и группах неполовозрелых индивидов. В то же время удалось обнаружить состояния, по которым сравниваемые серии различаются. Частота встречаемости этих признаков практически всегда выше в выборках с непреднамеренной деформацией головы. Особенно выделяются такие состояния, как дегенеративные изменения в области височно-нижнечелюстного сустава, васкулярная реакция и травмы носа, которые достоверно чаще наблюдаются и у оседлого, и у кочевого населения с бешиковой деформацией. Зафиксированные различия между индивидами, которые имеют на черепе следы непреднамеренной искусствен-ной деформацией и без нее, вероятнее всего, являются индикаторами населения, которое не только использовало в быту колыбель по типу «бешик», но и придерживалось традиций в семейных отношениях, питании и образе жизни, берущих свое начало в кочевой среде древних народов Средней Азии. Непреднамеренная искусственная деформация, зафиксированная на черепах населения второй половины VII – XV в., вполне совместима с нормальной жизнедеятельностью, а выявленные у ее носителей патологические отклонения вызваны средовыми и социокультурными факторами, воздействующими на организм человека.

Эпоха средневековья, колыбельная деформация головы, патологические состояния, статистические различия, кочевники, Золотая Орда

Короткий адрес: https://sciup.org/149149335

IDR: 149149335 | УДК: 902(470.4):569.9 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2025.3.8

Текст научной статьи Непреднамеренная искусственная деформация у средневекового населения Нижнего Поволжья (палеопатологический аспект)

DOI:

Citation. Pererva E.V., Balakhtina K.A., 2025. Neprednamerennaya iskusstvennaya deformatsiya u srednevekovogo naseleniya Nizhnego Povolzh’ ya (paleopatologicheskiy aspekt) [Unintentional Artificial Deformation in the Medieval Population of the Lower Volga Region (Paleopathological Perspective)]. Nizhnevolzhskiy Arkheologicheskiy Vestnik [The Lower Volga Archaeological Bulletin], vol. 24, no. 3, pp. 192216. DOI:

Причины появления признаков деформации черепа на антропологических материалах древнего и средневекового времени могут иметь как намеренный, так и непреднамеренный характер. К последнему варианту обычно относят затылочную [Жиров, 1940; Касимова, 1980; Шведчикова, 2006; Перерва, 2004;

2015] или теменную (теменно-затылочную) [Жиров, 1940; Рычков, 1957; Беневоленская, 1976; Громов, 2004; Казарницкий, 2012] модификацию головы. Формирование ее обычно связано с практикой продолжительной фиксации ребенка, при которой его голова и тело привязывались к колыбели или иной плоской поверхности [Gerszten, 1993; Gerszten P., Gerszten E., 1995; Allison et al., 1981, p. 240;и т. д.].

Широкое распространение подобных модификаций формы головы на территории Евразийского континента объясняется бытованием колыбелей «бешик» с мочеотводными приспособлениями [Покровский, 1886; Касимова, 1980; Китов и др., 2019, с. 165]. При использовании данной люльки ребенка не вынимали даже для кормления, и содержали его в ней до 1 года или 1,5 лет, пока ребенок не начинал ходить. У осетин дети могли находиться в колыбели еще более длительный срок [Перерва, 2015, с. 99].

Помимо культурной деформации, вызванной использованием особых колыбелей, в медицине встречаются случаи патологического изменения формы черепа под влиянием краниосиностоза, которое не следует путать с искусственной деформацией черепа. Как отмечают медики, краниосиностоз является серьезной патологией, влияющей как на внешний вид ребенка, так и на его здоровье [Губерт, Ларькин, 2021, с. 106–108]. Выделяют также и «позиционную деформацию», вызванную долгим пребыванием ребенка в одном положении [Ясонов, Лопатин, 2016, с. 73].

К морфологическим особенностям непреднамеренной деформации относят утолщение затылочной и задней части теменной кости с частой лево- или правосторонней асимметрией затылочной кости [Torres-Rouff, Yablonsky, 2005] при отсутствии изменений в строении лба, а также общее укорочение и компенсаторное расширение мозговой коробки [Жиров, 1940, с. 81]. В отечественной науке вопрос влияния непреднамеренной деформации на морфологические признаки поднимался начиная с 40-х годов. Е.В. Жиров отмечал, что использование колыбели «бешик» приводит к изменению формы затылка, а иногда и затылочной кости и, соответственно, черепного указателя [Жиров, 1941, с. 73–74]. Г.Ф. Дебец высказал мнение, что бешиковая деформация влияет на изменение черепного указателя, способствуя его увеличению [Дебец, 1949, с. 342–344]. Ю.Г. Рычков определил, что деформирующее влияние колыбели можно проследить начиная с двух-трех недель использования люльки бешикового типа. При этом происходит уплощение затылка с частой асимметрией, которая может выражаться в разной степени, затрагивая как затылоч- ную область, так и всю голову [Рычков, 1957, с. 71–72]. Также отмечается изменение основных диаметров головы: высотного и (в меньшей степени) лобного диаметра [Рычков, 1957, с. 77–78]. Исследуя вопрос влияния затылочно-теменной деформации на черепной указатель, А.В. Громов и А.А. Казарницкий пришли к выводу, что искусственная затылочно-теменная деформация чаще встречается на брахикранных черепах, чем на мезо- и до-лихокранных. Ими установлена значимая корреляция между продольными размерами мозговой коробки и наличием деформации, что может быть вызвано как влиянием деформации на черепной указатель, так и тем, что следы легкой затылочно-теменной деформации (предположительно колыбельной) на относительно более длинных или в целом более крупных черепах могут исчезать в результате ростовых процессов [Громов, Ка-зарницкий, 2011, с. 210].

Целью данного исследования является проведение сравнительного анализа групп средневекового населения Нижнего Поволжья, которое практиковало использование колыбели «бешик» и, соответственно, имело на черепной коробке следы непреднамеренной искусственной деформации с сериями индивидов без следов деформации. Результатом станет попытка оценки степени воздействия позиционной деформации на развитие отдельных патологических состояний на черепной коробке.

Материал и методы

Материалом для исследования послужили черепные коробки половозрелого и неполовозрелого населения эпохи средневековья второй половины VII – XV в., происходящие из подкурганных и грунтовых захоронений Нижневолжского региона. Всего было исследовано 753 мозговые капсулы в различной степени сохранности. Из них на 220 были выявлены следы непреднамеренной искусственной деформации колыбельного (бешикового) типа. Для объяснения вероятных различий между населением, у которого зафиксированы признаки непреднамеренной деформации черепа, и населением без следов модификации, а также факторов, которые могли на это повлиять, серии были разделены на кочевую группу (подкурганные и грунтовые захоронения хазарского, огузского, половецкого и золотоордынского времени) и оседлое население (некрополи Водянского, Красноярского и Селитренно-го городищ, могильники Царевского городища и его пригородов (Колобовка, Солодовка, Маляевка), могильник Шареный Бугор). Сравнение выборки недеформированных и деформированных черепов осуществлялось по 20 патологическим и дискретно варьирующим признакам у взрослых индивидов и по 8 признакам в неполовозрелых группах (табл. 1, 2). Сопоставление частот патологических состояний между группами деформированных и недеформированных черепов осуществлялось с помощью непараметрического критерия – хи-квадрата (χ2) Пирсона. Этот способ сравнения имеет ограничения по своему использованию, когда при анализе многопольных таблиц ожидаемое число наблюдений не должно принимать значение < 5 более чем в 20 % ячеек. В таких случаях значимые различия между группами оценивались с помощью точного теста Фишера (детские кочевые серии). За статистическую значимость был принят обычный уровень P < 0,05. Полученные результаты проверялись непараметрическим критерием U Манна – Уитни. Статистические расчеты осуществлялись в оболочке StatSoft, Inc. (2011) STATISTICA (data analysis software system), version 10.

Резул ьтаты

Первоначально остановимся на том, что у кочевого и оседлого населения различные частоты встречаемости черепов с непреднамеренной искусственной деформацией – 41,3 и 23,3 % соответственно (табл. 1, рис. 1). Гендерные различия незначительны. В целом и у кочевого, и у оседлого населения эпохи средневековья позиционный тип деформации черепа несколько чаще встречается у женщин. Оценить различия в применении колыбели по типу «бешик» у неполовозрелого кочевого населения затруднительно по причине малочисленности данных серий. У детей, происходящих из некрополей золотоордынского времени (Водянское городище, Красноярское городище, Шареный Бугор, Царевское городище и его пригороды), следы непреднамеренной модификации черепа наблюдаются у 13,7 % индивидов.

Сравнительный анализ черепов с деформацией и без нее показал, что по большей части признаков статистических различий в рассматриваемых сериях не выявлено, причем как в суммарных, так и в разнополых выборках, и группах неполовозрелых индивидов. В то же время следует отметить, что по частоте встречаемости ряда критериев население эпохи средневековья с деформированной черепной коробкой отличается от индивидов, у которых признаков изменения формы черепа не обнаружено (табл. 2). Для выборки оседлого населения к данным патологическим состояниям относятся абсцессы зубочелюстной системы и дегенеративные дистрофические изменения височно-нижнечелюстного сустава (далее – ДИВНЧС), васкулярная реакция костей свода черепа (далее – ВРКСЧ) по типу «апельсиновой корки» и травмы лицевого отдела черепа. В группе неполовозрелых индивидов различия проявляются только по двум патологическим состояниям: зубной камень и эмалевая гипоплазия. У мужчин различия сохраняются по таким критериям, как абсцессы, ДИВНЧС, ВРКCЧ и травмы лицевого отдела черепа. Добавляется еще одно состояние – пальцевидные вдавления. Женщины с деформацией черепа отличаются от тех, у кого нет модификации головы, только тем, что у первых статистически чаще встречается ВРКСЧ (табл. 2).

В суммарной группе кочевого населения статистических различий между сериями с деформацией и без нее значительно меньше. Выделяются следующие состояния: сколы на поверхности эмали зубов, ДИВНЧС, травмы лицевого отдела черепа. У детей из-за малочисленности группы различия выявить не удалось. В мужской кочевнической серии различия сохраняются по таким критериям, как травмы лица и дегенеративные изменения в области височно-нижнечелюстного сустава. Статистически чаще у мужчин с деформацией головы встречается метопический шов. Женщины с признаками деформации головы отличаются от тех, у которых этих признаков нет, тем, что у первых достоверно чаще выявляются сколы эмали на коронках зубов и ВРКСЧ (табл. 2).

В заключение следует отметить, что частота признаков, по которым наблюдаются статистические различия между группами средневекового населения, практически всегда выше в сериях, где присутствуют признаки непреднамеренной деформации головы.

Обсуждение

Как уже было указано выше, в различное время вопросами влияния непреднамеренной искусственной деформации на изменение краниологических признаков занимались Е.В. Жиров [Жиров, 1941, с. 72–73]. Ю.Г. Рычков [Рычков, 1957, с. 71–72], Р.М. Касимова [Касимова, 1980, с. 41], А.В. Громов и А.А. Казарницкий [Громов, Казарницкий, 2011, с. 210].

Имеются в отечественной антропологии и работы, которые тем или иным образом затрагивали медицинский аспект воздействия позиционной модификации на проявления патологических состояний.

Так, Ю.Г. Рычков, ссылаясь на современную врачебную практику, предполагал, что длительное нахождение в колыбели могло приводить к различным кожным заболеваниям, а также к задержке развития ребенка в первые годы жизни. Кроме этого, как указывает Ю.Г. Рычков, у детей с рахитом использование колыбели приводило к тому, что протекание заболевания проходило тяжелее [Рычков, 1957, с. 82].

Одним из авторов данной статьи ранее было проведено рентгенологическое исследование черепов золотоордынского времени с признаками непреднамеренной модификации. Анализ рентгенограмм показал, что позиционная деформация не способствовала развитию существенных отклонений. В то же время на ряде черепов в результате анализа были выявлены признаки распространения в группе маркеров синдрома внутричерепной гипертензии в виде пальцевидных вдавлений и резко развитого сосудистого рисунка [Перерва, 2015, с. 112]. При сравнении серий деформированных черепов с недеформированными у взрослых, детей или в разнополых группах средневекового времени статистические различия по признаку «пальцевидные вдавле-ния» – маркеру внутричерепной гипертензии удалось выявить только у мужчин оседлой группы. Причем на недеформированных черепах маркеры высокого внутричерепного давления наблюдаются чаще, чем у индивидов с деформацией головы (табл. 1).

Зафиксированные отклонения, которые статистически чаще встречаются на черепах с непреднамеренной искусственной деформацией, условно можно разделить на две группы. Первая – это состояния, которые фиксируются на зубочелюстной системе, а вторая – признаки холодового стресса и травмы.

О влиянии преднамеренной искусственной деформации на признаки лицевого отдела черепа краниологами уже не говорилось в научной литературе [Шевченко, 1986, с. 183–184; Хохлов, 2006, с. 51; Батиева, 2008, с. 28; Ка-зарницкий, 2012, c. 11; Балабанова, 2018, с. 225]. Имеются упоминания о воздействии преднамеренной деформации головы на зубочелюстную систему в работах, которые тем или иным образом затрагивали проблему развития патологических состояний [Bjork A., Bjork L., 1964; Okumura, 2014; Бужилова, 2006; Перерва, 2023а; 2023б]. Так, М. Окумура, проведя сравнительный анализ недеформирован-ных и деформированных черепов Колумбового периода Перу, пришел к выводу, что для последних свойственны более высокие показатели встречаемости кариеса, заболеваний пародонта и прижизненной утраты зубов [Okumura, 2014, p. 23]. Аналогичная картина наблюдается при сопоставлении суммарной серии, разнополых выборок и группы, состоящей из подростков и детей, эпохи средневековья Нижнего Поволжья. У населения с непреднамеренной искусственной деформацией статистически чаще встречаются такие состояния на зубах, как минерализованные отложения, заболевания пародонта, сколы эмали, патологическая стертость зубов (табл. 2). К сожалению, исследователи, которые уделяли внимание патологическому обследованию деформированных черепов, практически не объясняют более высокую частоту патологий зубов. В данном случае следует указать на работу А.П. Бужиловой, которая, изучив антропологические материалы джетыасарской культуры могильника Косасар-2, датирующиеся концом I тыс. до н.э. – VIII в. н.э., предположила, что сильная стертость резцов на черепах с преднамеренной искусственной де- формацией могла возникнуть в результате специфического воздействия деформирующей конструкции, стимулирующего формирование неправильного прикуса [Бужилова, 2006, с. 173]. Е.В. Перервой в результате сравнительного анализа деформированных и недеформи-рованных черепов эпохи средней бронзы и позднесарматского времени, происходящих из подкурганных захоронений Нижнего Поволжья, было установлено, что отсутствие существенных различий в проявлении частот встречаемости патологий зубной системы позволило высказать мнение: применение обычая преднамеренной искусственной деформации у населения культур катакомбного круга и в позднесарматское время не приводило к развитию серьезных заболеваний зубов как у детей, так и у взрослых [Перерва, 2023б, с. 110]. В то же время было установлено, что у преднамеренно модифицированных черепов позднесарматского времени, как и в случае с деформированными черепами эпохи средневековья, статистически чаще встречается ДИВНЧС. Предположительно причиной высоких частот артрозов нижнечелюстного сустава у поздних сарматов могла стать повязка или часть деформирующей конструкции, которая проходила через нижнюю челюсть [Перерва, 2023а, с. 61–62].

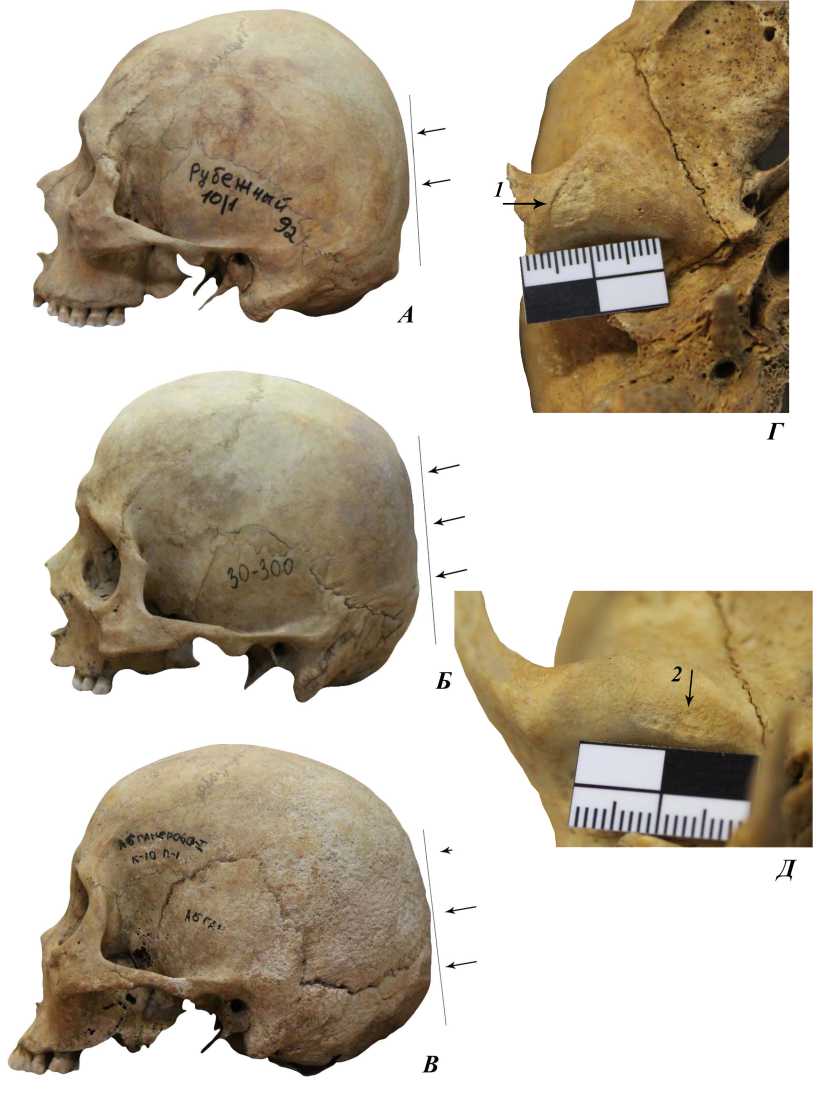

Дегенеративно-дистрофические изменения в области височно-нижнечелюстного сустава обычно вызываются систематическими микро-или макротравмами, инфекцией, а также состояниями, приводящими к воспалению сустава [Артюшкевич, 2014, с. 13–14] (рис. 1, 4,5 ). Оценка возрастных зависимостей встречаемости заболеваний нижнечелюстного сустава в оседлых и кочевых группах показала наличие незначительной тенденции к возрастной изменчивости артроза нижнечелюстного сустава и его накопительный характер. Однако отсутствие статистических различий между возрастными группами в частотах распределения данного патологического состояния и широкое распространение его у молодых индивидов до 35 лет указывают на то, что факторы, которые стимулируют его развитие в группах, где на черепах имеются следы непреднамеренной деформации головы, были иные.

Вероятнее всего, как и в случае с заболеваниями зубочелюстной системы, ответ на данный вопрос следует искать в существовавших традициях. Различия по встречаемости сколов эмали и абсцессов в группах с деформацией и без нее могут быть объяснены различными диетными предпочтениями, причем косвенно на это может указывать и сравнительный анализ встречаемости патологических состояний на зубах у детей с непреднамеренной деформацией и без нее. Так, у первых значительно чаще фиксируются минерализованные отложения на зубах, а также эмалевая гипоплазия. Этиология этих состояний различна. Зубной камень – это патогенные новообразования (дентолиты) на внутренней и внешней поверхности коронок зубов [Чика-нова и др., 2013, с. 132]. Причины возникновения минерализованных отложений разнообразные – это химический состав и количество слюны, специфика диеты, консистенция пищи (грубая пища задерживает осаждение камня, мягкая, наоборот, ускоряет его отложение), особенности прикуса или специфические привычки при жевании, отсутствие гигиены, генетическая предрасположенность [Arensburg, 1996, p. 139; Бужилова, 1998, c. 101; Максимовский и др., 2002, c. 617–618; Hillson, 2005, p. 289–290; Roberts, Manchester, 2012, p. 71–73; Forshaw, 2014, p. 530; Warinner, 2016, p. 412].

Эмалевая гипоплазия не является маркером специфической болезни, а выступает показателем общего состояния здоровья древней популяции [Aufderheide, Rodriguez-Martin, 1998, p. 405]. Причины возникновения недостаточности развития эмали разнообразны: плохое питание, инфекционные заболевания, паразитарные инвазии, переход от грудного вскармливания к обычной пище [Goodman et al., 1984, p. 25; Malville, 1997, р. 351–352; Aufderheide, Rodriguez-Martin, 1998, p. 405]. Ряд исследователей придерживаются мнения, что эта патология в большей степени является результатом физиологического и пищевого стресса в период детства [Goodman et al., 1984, p. 27; Cohen, Armelagos, 1984, p. 589; Rose et al., 1985, p. 289; Wright, 1997, p. 234; Reid, Dean, 2000, p. 135].

Завышение частот встречаемости зубного камня и эмалевой гипоплазии на зубах у детей с непреднамеренной искусственной деформацией головы указывает на то, что индивиды, которые длительное время проводи- ли в колыбели «бешик», подвергались воздействию физиологического стресса сильнее и интенсивнее.

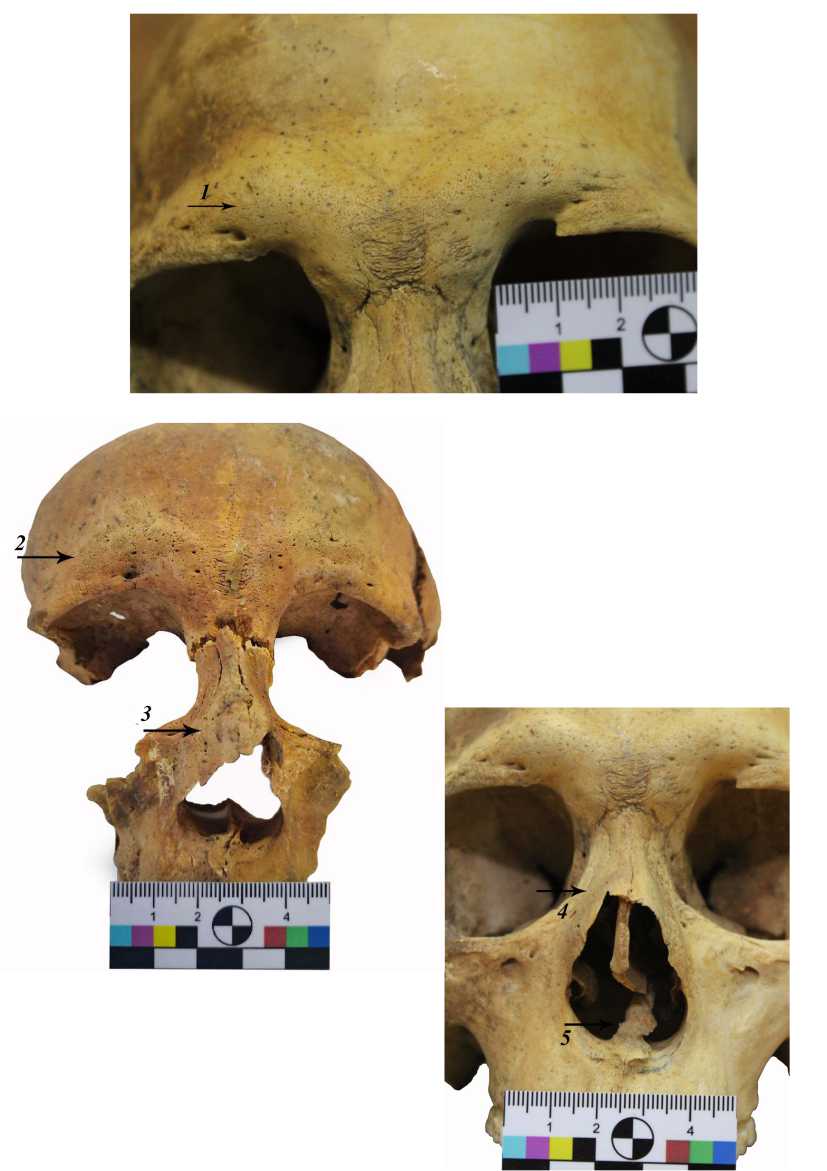

Следующий признак, который статистически чаще встречается на деформированных черепах, вне зависимости от образа жизни и половых различий, – это васкулярная реакция по типу апельсиновой корки (рис. 2). Данное состояние является специфическим изменением надкостницы, отмечающимся в области надбровных дуг, по внешнему краю скуловых костей, глазниц, по периметру от антропологической точки bregma вдоль стреловидного шва и в затылочной области. Отклонение возникает вследствие холодового стресса, связанного с регулярным пребыванием человека на открытом воздухе в ветреную или холодную погоду с повышенной влажностью [Бужилова, 1998, c. 104–105; Алексеева и др., 2003, с. 52–53; Худавердян, 2005, с. 41]. Также васкуляризация костной ткани может стимулироваться активизацией периферической кровеносной системы мягких тканей головы при повышенном давлении или выполнении специфической трудовой деятельности [Добровольская, 2006, с. 44; Медникова и др., 2015, с. 52; Перерва, 2020, с. 149]. Данное состояние выявлялось на антропологических материалах населения всех исторических эпох Нижнего Поволжья [Перерва, 2016; 2022а; Перерва и др., 2024]. Получило оно распространение и у кочевого и оседлого населения раннего и позднего средневековья. Однако на материалах XIII–XIV вв. частота ее встречаемости сокращается в связи с переходом большей части населения к оседлому образу жизни. В то же время самые высокие показатели проявления данного состояния также зафиксированы у населения эпохи средневековья, на материалах из могильника Шареный Бугор. Причинами широкого распространения васкулярной реакции у кочевого населения золотоордынского времени (59 %) и части средневекового населения из Шареного Бугра (93 %), вероятнее всего, являются прическа, образ жизни или специализация некоторых индивидов на речном промысле [Перерва, 2020, с. 152; 2022б, с. 229].

Одним из факторов, который мог стимулировать развитие и широкое распространение васкуляризации костей свода черепа, яв- лялась специфическая прическа у населения в средневековое время. Так, у Рубрука есть описание традиционной прически, которую делают себе монгольские мужчины: «...выбривают себе на макушке головы четырехугольник и с передних углов ведут бритье макушки головы до висков. Они бреют также виски и шею до верхушки впадины затылка, а лоб до макушки, на которой оставляют пучок волос, спускающихся до бровей. В углах затылка они оставляют волосы, из которых делают косы, которые заплетают, завязывая узлом до ушей». Бреют волосы на голове и монгольские женщины: «...на следующий день после свадьбы она бреет себе череп с середины головы в направлении ко лбу» [Путешествия ... , 1957, гл. 8].

Армянский писатель X в. Мойсей Каган-катваци так описывал хазаров: «...живущие в городе или на открытом воздухе, бреющие головы и носящие косы...» [Каганкатваци, 1861, ч. 2, XI]. А.Г. Юрченко, ссылаясь на записки Иоанна Плано Карпини, Бенедикта Поляка, Марко Поло, а также китайских авторов, указывает, что начиная с 3–5 лет монгольские мальчики и мужчины выбривали макушку и затылок, оставляя челку и волосы на обоих висках [Юрченко, 2003, с. 64]. О существовании специфической прически у кочевников XIII–XIV вв. пишет Л.Ф. Аблазов: «На маковке головы они имеют гуменце наподобие клириков, и все вообще бреют [голову] на три пальца ширины от одного уха до другого; эти выбритые места соединяются с вышеупомянутым гуменцем» [Аблазов, 2020, с. 28]. По мнению С.И. Вайнштейна, женщины заплетали волосы в косы [Вайнштейн, 1991, c. 181]. А. Досымбаева указывает, что на многих памятниках изобразительного искусства, изображающих тюрков, показаны разные типы мужских и женских причесок. Ссылаясь на китайские письменные источники, исследователь указала, что форма причесок тюрков, регламентация норм их ношения и взаимной связи типа прически зависела от социального положения личности [Досымбаева, 2013, с. 96].

Таким образом, фиксация васкулярной реакции по типу «апельсиновой корки» у большей части населения, использовавшего в быту колыбель «бешик», может маркировать ту часть населения средневекового общества, которая придерживалась в быту и внешнем облике традиций, имеющих восточные корни – тюркские или монгольские.

Остановимся еще на одном признаке, который статистически чаще встречается у населения с непреднамеренной деформацией головы бешикового типа, – это травмы носа.

Переломы костей носа нередко сочетаются с повреждениями верхней челюсти, изолированными открытыми, закрытыми, со смещением отломков и без смещения их [Гайво-ронская и др., 2012, с. 12]. В случае с материалами второй половины VII – XV в. с территории Нижнего Поволжья практически всегда это травмы носовых костей, сопровождающиеся их деформацией, со следами смещения в правую или левую сторону в зависимости от траектории удара и S-образным искривлением сошника (рис. 2). Множественные травмы, когда переломы носовых костей сопровождаются дефектами в области верхних челюстных костей, почти не встречаются.

В антропологической литературе лицевые повреждения на палеоантропологических материалах и переломы костей носа оцениваются как индикаторы общей агрессии, вызванной систематическими войнами, домашним насилием, ритуальными действиями, межличностными конфликтами в древних обществах [Larsen, 1997, p. 156; Lessa et al., 2006, p. 137; Kjellström, 2009, p. 154–157].

Ш. Робертс и Л. Манчестер, ссылаясь на работы Ф. Волкера, высказывают предположение, что травмы носа являются несомненным доказательством кулачных боев в социуме или рукоприкладства в семье [Roberts, Manchester, 2012, p. 108–109]. О кулачных боях в монгольском и тюркском обществе практически ничего не известно, а письменные источники указывают, что драки между кочевниками или в монгольской среде практически невозможны [Путешествия ... , 1957, гл. 4, I, гл. 10; Марко Поло, 1873, I, LIV].

В письменных источниках не упоминается и о традиционной борьбе у монголов, хотя сведения о ней имеются – «бухэ барилдаан». Как указывают исследователи со времен Чингисхана, традиционные монгольские игры позволяли выделять среди кочевого сообщества самых умелых «баатарнууд» (борцов), «мэр- гэн хуб YY д» (стрелков) и «хYлэг YY д» (наездников) [Аюшеев и др., 2023, с. 38].

Как видно из таблицы 2, в которой оценивались показатели патологических признаков, травмы носа чаще встречаются у мужчин, что соответствует эпохальной динамике распространения подобного рода повреждений [Magalhães et al., 2023, p. 858]. Вероятнее всего, у мужчин было больше социальных и культурных возможностей участвовать в конфликтах. Однако фиксация подобного рода повреждений у женщин может указывать на то, что в раннесредневековом обществе и золотоордынское время они также могли принимать активное участие в каких-либо межгрупповых конфликтах. Тем не менее наиболее вероятно, что полученные ими травмы могли быть вызваны межличностным насилием, являться наказанием или же оказаться следствием несчастных случаев, например, во время игр или тренировок.

Все вышесказанное не объясняет причин, по которым на черепах с непреднамеренной искусственной деформацией чаще встречаются травмы лица. На нижневолжских материалах высокая частота дефектов травматического характера на черепе уже была описана ранее у представителей культур катакомбного круга, которые на своей черепной капсуле имели следы преднамеренной искусственной деформации. Фиксация данного факта, а также высокой частоты встречаемости на модифицированных черепах первой половины II тыс. до н.э. ряда других патологических состояний стала дополнительным аргументом в пользу предположения, что применение обычая придания голове специфической формы было необходимым элементом выделения определенной социальной или этнической общности в то время. В случае с непреднамеренной искусственной деформацией на материалах средневекового времени, для того чтобы рассматривать подобные варианты, необходим глубокий анализ археологического контекста каждого погребения, в котором обнаружился индивид с позиционной деформацией, на фоне массовых погребений, в которых захоронены индивиды без признаков бешиковой модификации головы.

В связи с этим можно лишь высказать предположение, что в эпоху домонгольского завоевания и золотоордынского средневековья наличие на черепах признаков колыбельной деформации может быть индикатором, который выделяет значительную часть населения, вероятно тюркоязычного или монгольского происхождения, на фоне общего этнического разнообразия на территории южнорусских степей. Сегодня колыбели бешикового типа широко распространены у казахов, кыргызов и других тюркоязычных народов в Центральной Азии. Следует также отметить, что у этих народов с колыбелью «бешик» связаны разнообразные поверья, суеверия, запреты, ритуалы первого укладывания [Бутанаев, 1988, с. 214; Осмонова, 2024, с. 56]. Некоторые исследователи предполагают, что распространение колыбели «бешик» вызвано спецификой кочевого образа жизни, сложившегося у древних народов Центральной Азии [Кармышаков, 2015, с. 288; Алымкулова, 2024, с. 114]. Поэтому наличие следов непреднамеренной деформации головы мужчин, женщин и детей эпохи средневековья второй половины VII – XV в., а также фиксация у них патологических состояний, которые статистически встречаются на модифицированных черепах, являются доказательствами того, что значительная часть населения придерживалась традиций, связанных с уходом за младенцем, диетой, семейным укладом и образом жизни, которые берут свое начало в кочевой среде древних народов Средней Азии.

Выводы

-

1. Сравнение черепов оседлых и кочевых серий средневековых групп Нижнего Поволжья со следами непреднамеренной искусственной деформации головы и без таких сле-

- дов показало, что на модифицированных мозговых коробках имеется ряд состояний, которые статистически встречаются чаще.

-

2. В кочевых и оседлых сериях, использующих при уходе за младенцем колыбель по типу «бешик», выделился набор признаков патологического характера, который в одинаковой мере характерен для групп, ведущих различный образ жизни. Это такие состояния, как ДИВНЧС, ВРКСЧ по типу апельсиновой корки и травмы носа.

-

3. Зафиксированные различия между индивидами с непреднамеренной искусственной деформацией и без нее, вероятнее всего, являются индикаторами того, что часть населения, которая использовала в быту колыбель по типу «бешик», придерживалась в семейных отношениях, питании и образе жизни традиций и обычаев, берущих свое начало в кочевой среде древних народов Средней Азии.

-

4. Непреднамеренная искусственная деформация, выявленная на черепах населения второй половины VII – XV в., вполне совместима с нормальной жизнедеятельностью, а выявленные у ее носителей патологические отклонения вызваны социокультурными и средовыми факторами, воздействующими на организм человека.

ПРИМЕЧА НИЕ

1 Работа выполнена за счет средств гранта Российского научного фонда № 24-28-00772 «Исследование антропологии полиэтничных социумов Нижнего Поволжья в эпоху средневековья».

The study was supported by the Russian Science Foundation grant No. 24-28-00772, “Anthropological Study of Polyethnic Medieval Societies in the Lower Volga Region”.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Частотные показатели встречаемости непреднамеренной искусственной деформации у средневекового населения Нижнего Поволжья

Table 1. Frequency indicators of unintentional artificial deformation in the medieval population from the Lower Volga region

|

Кочевое население |

Оседлое население |

||||

|

Деформированные черепа |

Недеформированные черепа |

Деформированные черепа |

Недеформированные черепа |

||

|

В |

43 (41,3 %) |

61 (58,7 %) |

В |

150 (33,1 %) |

303 (66,9 %) |

|

М |

18 (32,7 %) |

37 (67,3 %) |

М |

77 (32,2 %) |

162 (67,8 %) |

|

Ж |

25 (58,1 %) |

24 (48,9 %) |

Ж |

73 (34,3 %) |

140 (65,7 %) |

|

Д |

2 (14,3 %) |

12 (86,6 %) |

Д |

25 (13,7 %) |

157 (86,3 %) |

|

Всего лиц – 118. Из них: взрослых – 104, мужчин – 55, женщин – 49, детей – 14 |

Всего лиц – 635 *. Из них взрослых – 453, мужчин – 239, женщин – 213, детей – 182 |

||||

Примечание. * – пол 1 взрослого индивида установить не удалось.

Note. * – the gender of 1 adult could not be determined.

Таблица 2. Частоты встречаемости некоторых патологических отклонений и дискретно варьирующих признаков, фиксируемых на зубной системе и черепной коробке населения эпохи средневековья без деформации головы и с непреднамеренной искусственной деформацией

Table 2. Frequency distribution of pathological conditions and discrete traits recorded in the dental and cranial systems among medieval populations, comparison between non-deformed and unintentionally artificially deformed individuals

|

Патологические отклонения и дискретно варьирующие признаки |

Оседлое население золотоордынского времени |

|||||||||||

|

взрослые / 453 |

дети / подростки / 182 |

|||||||||||

|

Деформированные черепа / 150 |

Недефор-мированные черепа / 303 |

p-value |

Деформированные черепа / 25 |

Недефор-мированные черепа / 157 |

p-value |

|||||||

|

n |

% |

n |

% |

Манна – Уитни |

χ 2 (хи-квадрат Пирсона) |

n |

% |

n |

% |

Манна – Уитни |

Точный тест Фишера |

|

|

Кариес |

41 |

27 |

107 |

35,3 |

0,088764 |

0,088323 |

1 |

4 |

5 |

3,2 |

0,837685 |

0,832070 |

|

Абсцесс |

54 |

36 |

81 |

26,7 |

0,042686 |

0,042407 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Зубной камень |

138 |

92 |

278 |

91,7 |

0,927627 |

0,926908 |

18 |

72 |

31 |

19,8 |

0,000000 |

0,000000 |

|

Эмалевая гипоплазия |

73 |

48,7 |

143 |

47,2 |

0,768432 |

0,767846 |

9 |

36 |

8 |

5,1 |

0,000001 |

0,000001 |

|

Прижизненная утрата зубов |

66 |

44 |

130 |

42,9 |

0,824686 |

0,183228 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Пародонтоз |

97 |

64,7 |

78 |

25,7 |

0,609110 |

0,608365 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Сколы эмали |

97 |

64,7 |

182 |

60,1 |

0,344171 |

0,343406 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Патологическая стертость |

90 |

60 |

167 |

55,1 |

0,324147 |

0,323394 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

ДИВНЧС |

112 |

74,7 |

176 |

58,1 |

0,000567 |

0,000558 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Краниостеноз |

5 |

3,3 |

8 |

2,6 |

0,678851 |

0,677549 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Метопический шов |

6 |

4 |

13 |

4,3 |

0,885608 |

0,884614 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Остеомы |

19 |

12,7 |

23 |

7,6 |

0,080065 |

0,079600 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Пальцевидные вдавления |

24 |

16 |

69 |

22,8 |

0,093540 |

0,093071 |

8 |

32 |

35 |

22,3 |

0,291194 |

0,288597 |

|

ВРКСЧ |

84 |

56 |

116 |

38,3 |

0,000358 |

0,000352 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Cribra orbitalia |

24 |

16 |

42 |

13,9 |

0,544588 |

0,543728 |

15 |

60 |

74 |

47,1 |

0,234191 |

0,231976 |

|

ПГКСЧ |

9 |

6 |

20 |

6,6 |

0,806752 |

0,805845 |

4 |

16 |

38 |

24,2 |

0,368680 |

0,365869 |

|

Пороз |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

19 |

76 |

99 |

63 |

0,210264 |

0,208111 |

|

Внутренний лобный гиперостоз |

6 |

4 |

17 |

5,6 |

0,129126 |

0,190206 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Воспалительный процесс КСЧ |

2 |

1,3 |

12 |

3,9 |

0,463541 |

0,462435 |

2 |

8 |

22 |

14 |

0,412497 |

0,409221 |

|

Травмы лицевого отдела черепа |

28 |

18,7 |

31 |

10,2 |

0,012174 |

0,012056 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Травмы свода черепа |

0 |

0 |

2 |

1 |

0,487457 |

0,387724 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

Продолжение таблицы 2

Continuation of Table 2

|

Патологические отклонения и дискретно варьирующие признаки |

Оседлое население золотоордынского времени |

|||||||||||

|

мужчины / 239 |

женщины / 213 |

|||||||||||

|

Деформированные черепа / 77 |

Недефор-мированные черепа / 162 |

p-value |

Деформированные черепа / 73 |

Недеформи-рованные черепа / 140 |

p-value |

|||||||

|

n |

% |

n |

% |

Манна – Уитни |

χ 2 (хи-квадрат Пирсона) |

n |

% |

n |

% |

Манна – Уитни |

χ 2 (хи-квадрат Пирсона) |

|

|

Кариес |

21 |

27,3 |

52 |

32,1 |

0,450 |

0,449 |

20 |

27,4 |

55 |

39,3 |

0,085677 |

0,084684 |

|

Абсцесс |

33 |

43 |

39 |

24,7 |

0,003 |

0,003 |

21 |

28,7 |

42 |

30 |

0,853074 |

0,851567 |

|

Зубной камень |

71 |

92 |

148 |

91,4 |

0,826 |

0,824 |

67 |

91,8 |

129 |

62,1 |

0,928427 |

0,926272 |

|

Эмалевая гипоплазия |

39 |

50,6 |

88 |

54,3 |

0,597 |

0,595 |

34 |

46,7 |

54 |

38,6 |

0,261890 |

0,260184 |

|

Прижизненная утрата зубов |

34 |

44 |

66 |

40,7 |

0,618 |

0,617 |

32 |

43,8 |

64 |

45,7 |

0,795199 |

0,793677 |

|

Пародонтоз |

54 |

70 |

111 |

68,5 |

0,802 |

0,801 |

43 |

58,9 |

71 |

50,7 |

0,793677 |

0,793677 |

|

Сколы эмали |

24 |

31,2 |

51 |

31,4 |

0,962 |

0,961 |

18 |

24,7 |

27 |

19,3 |

0,362011 |

0,362011 |

|

Патологическая стертость |

51 |

66,2 |

101 |

62,4 |

0,560 |

0,506 |

39 |

53,4 |

66 |

47,1 |

0,385970 |

0,384110 |

|

ДИВНЧС |

67 |

87 |

101 |

62,4 |

0,0001 |

0,00009 |

45 |

61,6 |

75 |

53,6 |

0,261265 |

0,259564 |

|

Краниостеноз |

5 |

6,4 |

5 |

3,1 |

0,221 |

0,219 |

0 |

0 |

3 |

2,1 |

0,210965 |

0,207808 |

|

Метопический шов |

3 |

3,9 |

7 |

4,3 |

0,881 |

0,878 |

3 |

4,1 |

6 |

4,3 |

0,954432 |

0,951641 |

|

Остеомы |

13 |

16,9 |

16 |

9,9 |

0,122 |

0,121 |

6 |

8,2 |

7 |

5 |

0,354204 |

0,351605 |

|

Пальцевидные вдавления |

9 |

11,7 |

39 |

24,1 |

0,026 |

0,025 |

15 |

20,5 |

29 |

20,7 |

0,978680 |

0,977295 |

|

ВРКСЧ |

61 |

79,2 |

99 |

61,1 |

0,005 |

0,005 |

23 |

31,5 |

17 |

12,1 |

0,000616 |

0,000594 |

|

Cribra orbitalia |

9 |

11,7 |

17 |

10,5 |

0,783 |

0,782 |

15 |

20,6 |

25 |

17,9 |

0,635219 |

0,633186 |

|

ПГКСЧ |

2 |

2,6 |

7 |

4,3 |

0,515 |

0,513 |

7 |

9,6 |

13 |

9,3 |

0,944555 |

0,942576 |

|

Внутренний лобный гиперостоз |

4 |

5,2 |

7 |

4,3 |

0,765 |

0,763 |

2 |

2,7 |

10 |

7,1 |

0,332754 |

0,330022 |

|

Воспалительный процесс КСЧ |

0 |

0 |

4 |

2,5 |

0,164 |

0,164 |

2 |

2,7 |

8 |

5,7 |

0,187927 |

0,185908 |

|

Травмы лицевого отдела черепа |

21 |

27,3 |

23 |

14,2 |

0,015 |

0,015 |

7 |

9,6 |

8 |

5,7 |

0,296530 |

0,294172 |

|

Травмы свода черепа |

12 |

15,6 |

19 |

11,7 |

0,408 |

0,407 |

3 |

5,5 |

7 |

5 |

0,883400 |

0,880711 |

Продолжение таблицы 2

Continuation of Table 2

|

Патологические отклонения и дискретно варьирующие признаки |

Кочевое население эпохи средних веков |

|||||||||||

|

взрослые / 104 |

дети / подростки / 14 |

|||||||||||

|

Деформированные черепа / 43 |

Недефор-мированные черепа / 61 |

p-value |

Деформированные черепа / 2 |

Недефор-мированные черепа / 12 |

p-value |

|||||||

|

n |

% |

n |

% |

Манна – Уитни |

χ 2 (хи-квадрат Пирсона) |

n |

% |

n |

% |

Манна – Уитни |

Точный тест Фишера |

|

|

Кариес |

5 |

11,6 |

7 |

11,5 |

0,985725 |

0,980875 |

0 |

0 |

0 |

0 |

– |

– |

|

Абсцесс |

10 |

23,3 |

8 |

13,1 |

0,181979 |

0,178234 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Зубной камень |

41 |

95,4 |

57 |

93,4 |

0,688840 |

0,681380 |

1 |

50 |

10 |

83,3 |

0,369814 |

0,287495 |

|

Эмалевая гипоплазия |

24 |

55,8 |

30 |

49,2 |

0,509411 |

0,504910 |

1 |

50 |

3 |

25 |

0,560673 |

0,468717 |

|

Прижизненная утрата зубов |

16 |

37,2 |

14 |

22,9 |

0,116709 |

0,113977 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Пародонтоз |

27 |

62,8 |

31 |

50,8 |

0,371743 |

0,367388 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Сколы эмали |

18 |

41,6 |

12 |

19,7 |

0,000009 |

0,000008 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Патологическая стертость |

28 |

65,1 |

32 |

52,5 |

0,201754 |

0,198223 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

ДИВНЧС |

30 |

69,8 |

31 |

50,8 |

0,054970 |

0,053322 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Краниостеноз |

4 |

9,3 |

9 |

14,7 |

0,413291 |

0,407745 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Метопический шов |

1 |

2,3 |

1 |

1,6 |

0,813542 |

0,801858 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Остеомы |

3 |

6,9 |

9 |

14,7 |

0,226017 |

0,221503 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Пальцевидные вдавления |

13 |

30,2 |

18 |

29,5 |

0,940230 |

0,936611 |

1 |

50 |

3 |

25 |

0,560673 |

0,468717 |

|

ВРКСЧ |

28 |

65,1 |

30 |

49,2 |

0,109646 |

0,107095 |

||||||

|

Cribra orbitalia |

3 |

6,9 |

9 |

14,7 |

0,226017 |

0,221503 |

0 |

0 |

3 |

25 |

0,521791 |

0,425031 |

|

ПГКСЧ |

3 |

6,9 |

8 |

13,1 |

0,321544 |

0,316190 |

0 |

0 |

2 |

16,7 |

0,652210 |

0,532884 |

|

Пороз |

1 |

2,3 |

4 |

6,6 |

0,327217 |

0,320500 |

1 |

50 |

9 |

75 |

0,560673 |

0,468717 |

|

Внутренний лобный гиперостоз |

0 |

0 |

3 |

4,9 |

0,385975 |

0,379520 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Воспалительный процесс КСЧ |

4 |

9,3 |

3 |

4,7 |

0,145072 |

0,140036 |

0 |

0 |

2 |

16,7 |

0,652210 |

0,532884 |

|

Травмы лицевого отдела черепа |

6 |

14 |

2 |

3,3 |

0,046044 |

0,044236 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Травмы свода черепа |

3 |

7 |

2 |

3,3 |

0,392528 |

0,385321 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

Окончание таблицы 2

End of Table 2

|

Патологические отклонения и дискретно варьирующие признаки |

Кочевое население эпохи средних веков |

|||||||||||

|

мужчины / 55 |

женщины / 49 |

|||||||||||

|

Деформированные черепа / 18 |

Недефор-мированные черепа / 37 |

p-value |

Деформированные черепа / 25 |

Недефор-мированные черепа / 24 |

p-value |

|||||||

|

n |

% |

n |

% |

Манна – Уитни |

χ 2 (Хи-квадрат Пирсона) |

n |

% |

n |

% |

Манна – Уитни |

χ 2 (Хи-квадрат Пирсона) |

|

|

Кариес |

1 |

5,6 |

4 |

10,8 |

0,540336 |

0,524695 |

4 |

16 |

3 |

12,5 |

0,741465 |

0,726339 |

|

Абсцесс |

4 |

22,2 |

5 |

13,5 |

0,425051 |

0,412692 |

6 |

24 |

3 |

12,5 |

0,310734 |

0,298688 |

|

Зубной камень |

18 |

100 |

34 |

91,9 |

0,226934 |

0,214074 |

23 |

92 |

23 |

95,8 |

0,596322 |

0,575811 |

|

Эмалевая гипоплазия |

11 |

61,1 |

18 |

48,7 |

0,395142 |

0,385048 |

13 |

52 |

12 |

50 |

0,898927 |

0,888660 |

|

Прижизненная утрата зубов |

7 |

38,8 |

11 |

29,7 |

0,507956 |

0,496972 |

9 |

36 |

3 |

12,5 |

0,060213 |

0,055841 |

|

Пародонтоз |

15 |

83,3 |

20 |

54 |

0,036806 |

0,034173 |

12 |

48 |

11 |

45,8 |

0,889612 |

0,879250 |

|

Сколы эмали |

8 |

44,4 |

10 |

27 |

0,204485 |

0,196458 |

10 |

40 |

2 |

8,7 |

0,013809 |

0,012343 |

|

Патологическая стертость |

14 |

77,8 |

19 |

51,3 |

0,064402 |

0,060504 |

14 |

56 |

13 |

54,2 |

0,907612 |

0,897374 |

|

ДИВНЧС |

16 |

88,9 |

21 |

56,7 |

0,018765 |

0,017173 |

14 |

56 |

10 |

41,7 |

0,326349 |

0,315700 |

|

Краниостеноз |

2 |

11,1 |

6 |

16,2 |

0,627963 |

0,614344 |

2 |

8 |

3 |

12,5 |

0,620035 |

0,602920 |

|

Метопический шов |

3 |

16,7 |

0 |

0 |

0,012150 |

0,010652 |

0 |

0 |

1 |

4,2 |

0,327188 |

0,302448 |

|

Остеомы |

6 |

33,3 |

6 |

16,2 |

0,156633 |

0,149247 |

0 |

0 |

3 |

12,5 |

0,074797 |

0,068076 |

|

Пальцевидные вдавления |

7 |

38,9 |

10 |

27 |

0,382199 |

0,371743 |

6 |

24 |

8 |

33,3 |

0,482203 |

0,469706 |

|

ВРКСЧ |

17 |

94,4 |

28 |

75,7 |

0,096020 |

0,090388 |

11 |

44 |

2 |

8,3 |

0,005356 |

0,004700 |

|

Cribra orbitalia |

0 |

0 |

4 |

10,8 |

0,156929 |

0,147437 |

3 |

12 |

5 |

20,8 |

0,416733 |

0,402987 |

|

ПГКСЧ |

0 |

0 |

4 |

10,8 |

0,156929 |

0,147437 |

3 |

12 |

4 |

16,8 |

0,656042 |

0,640738 |

|

Внутренний лобный гиперостоз |

0 |

0 |

1 |

2,7 |

0,510065 |

0,481486 |

0 |

0 |

2 |

8,3 |

0,152868 |

0,140545 |

|

Воспалительный процесс КСЧ |

0 |

0 |

2 |

5,4 |

0,333046 |

0,314977 |

4 |

16 |

1 |

4,2 |

0,181927 |

0,171329 |

|

Травмы лицевого отдела черепа |

5 |

27,8 |

1 |

2,7 |

0,005839 |

0,005128 |

1 |

4 |

1 |

4,2 |

1,000000 |

0,976485 |

|

Травмы свода черепа |

2 |

11,1 |

2 |

5,4 |

0,460732 |

0,444532 |

1 |

4 |

0 |

0 |

0,347746 |

0,322199 |

Рис. 1. Примеры черепов с непреднамеренной искусственной деформацией колыбельного (бешикового типа) на средневековых антропологических материалах:

А – череп мужчины из погребения 1 кургана 10 могильника Верхне-Рубежный I (1992 г.);

Б – череп мужчины из погребения 1 кургана 1 могильника Ковалевка (2006 г.);

В – череп женщины из погребения 1 кургана 10 могильника Абганерово I (1994 г.);

Г , 1 – признаки дегенеративных изменений в области височно-нижнечелюстного сустава у мужчины 35–40 лет из погребения 1 кургана 8 могильника Абганерово IV; Д, 2 – признаки дегенеративных изменений в области височно-нижнечелюстного сустава у мужчины 25–35 лет из погребения 1 кургана 10 могильника Верхне-Рубежный

Fig. 1. Examples of skulls with unintentional artificial deformation from the cradle (beshik type) on medieval anthropological materials:

А – male skull from burial 1, kurgan 10, Verkhne-Rubezhny I cemetery (1992);

Б – male skull from burial 1, kurgan 1, Kovalevka cemetery (2006);

В – female skull from burial 1, kurgan 10, Abganerovo I cemetery (1994);

Г, 1 – signs of degenerative changes in the temporomandibular joint in a 35–40-year-old male from burial 1, kurgan 8, Abganerovo IV cemetery; Д, 2 – signs of degenerative changes in the temporomandibular joint area in a 25–35-year-old male from burial 1, kurgan 10, Verkhne-Rubezhny cemetery

Рис. 2. Примеры патологических состояний, выявленных статистически чаще на деформированных черепах эпохи средневековья:

1 – васкулярная реакция на надбровных дугах мужчины 25–30 лет из погребения 16 мавзолея I курганного могильника Царев; 2 – признаки васкулярной реакции в области надбровных дуг;

3 – травма носа у мужчины 35–45 лет из погребения 1 кургана 8 могильника Абганерово IV;

4, 5 – следы травмы в области носовой кости у мужчины 25–30 лет из погребения 16 мавзолея I курганного могильника Царев

Fig. 2. Examples of pathological conditions detected statistically more often in deformed skulls of the Middle Ages:

1 – vascular reaction on the brow ridges of a 25–30-year-old male from burial 16, mausoleum I, Tsarev kurgan cemetery; 2 – signs of vascular reaction in the brow ridges; 3 – nasal trauma in a 35–45-year-old male from burial 1, kurgan 8, Abganerovo IV cemetery; 4, 5 – traces of trauma in the nasal bone area in a 25–30-year-old male from burial 16, mausoleum I, Tsarev kurgan cemetery