Непрерывное образование учителей в условиях научно-инновационного центра как структурного подразделения вуза

Автор: Шумейко Александр Александрович, Бавыкин Виктор Станиславович, Рыбалва Ирина Александровна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Образование и экономика

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема непрерывного педагогического образования. Определяются его сущность и форматы. Предлагается альтернативная форма повышения квалификации учителей в процессе непрерывного образования, объединяющая все форматы непрерывного педагогического образования и способствующая ориентации педагога на саморазвитие и самообразование.

Непрерывное образование, форматы непрерывного педагогического образования (формальный, неформальный и информальный), повышение квалификации учителя, система повышения квалификации, научно-инновационный центр

Короткий адрес: https://sciup.org/148320625

IDR: 148320625

Текст научной статьи Непрерывное образование учителей в условиях научно-инновационного центра как структурного подразделения вуза

симо от его возраста, первоначально приобретенной профессии, специальности, места жительства, с обязательным учетом его особенностей, мотивов, интересов, ценностных установок [1]. Н.К. Сергеев под непрерывностью образования понимает «интегрированное объединение образова-тельныхинститутов, обеспечивающих возможность удовлетворения индивидуальных профессиональных запросов, востребованность творческих инициатив, динамиче-ско е развитие профессиональной среды, последовательное восхождение к овладению стандартами педагогической деятельности и развитию индивидуально-творческой концепции профессионализма» [11].

Нам близка позиция Г.Б. Кули-севич, основанная на том, что «непрерывное образование призвано готовить людей к учению инновационному, альтернативному и одновременно всеобъемлющему мышлению, объединению интересов личности и общества в гармоничное целое. Оно не должно оставаться на втором плане, носить компенсационный или узкоспециальный характер. Его необходимо рассматривать как полноценный компонент обучения и воспитания» [5, с. 89].

В самом широком смысле понятие «непрерывное образование» используется для обозначения образования на протяжении всей жизни (LLL- lifelong learning) с учетом институализированных и неинституализированных форм. Общепринятым стал формат непрерывного профессионального развития учителей, включающий в себя формальное, неформальное и информальное образование.

Выделение информального образования, наряду с неформальным, в настоящее время является общепринятым в педагогической науке. Мы не подвергаем сомнению реальность двух видов (фор матов) непрерывного педагогического образования, не относящихся к формальному образованию, однако считаем, что само слово «информальное» в данном контексте неудачно. Здесь явным образом нарушается закон исключенного третьего, который не предполагает существование наряду с формальным и неформальным чего-то иного. Однако следование традиции, пусть и не вполне удачной, более продуктивный путь, чем ее отвержение.

Под формальным образованием мы будем понимать образование в вузе, в системе повышения квалификации педагогических кадров с последующей выдачей диплома, удостоверения, сертификата.

По мере развития информационного общества возрастает возможность для постоянного самообразования в таких областях, которые Меморандум непрерывного образования Европейского союза и Национальный доклад Российской Федерации ЮНЕСКО относит к неформальному и информально-му образованию. В неформальном образовательном поле акцент ставится на процесс обучения, поиск. Его профессиональная ценность заключается в специализации в конкретной области применения знаний, росте квалификации, возможности освоения инноваций на рабочем месте, а личностная ценность состоит в самообразовании, росте культурного, методологического уровней учителя, развитии мобил ьности и адаптации к переменам в образовании.

Информальное образование -это индивидуальная познавательная деятельность педагога, сопровождающая его повседневную жизнь и не обязательно носящая целенаправленный характер. Недостаток такого образования заключается в хаотичности приобретаемых знаний, эклектичности и мозаичности информации.

В странах - членах Организации экономического сотрудничества и развития механизмы вовлечения каждого учителя во все форматы профессионального развития действуют на постоянной основе. В России современная концепция профессионального развития пока не находит достаточного отражения ни в практике, ни в теоретических работах [13, с. 304].

Такимобразом, научныйподход к трактовке непрерывного педагогического образования дает основания считать, что в его основе лежит идея формирования направленности личности педагога на непрерывное профессиональнопедагогическое самосовершенствование, преобразование себя для решения задач педагогической деятельности.

Одним из основных звеньев непрерывного педагогического образования является система повышения квалификации, которой отводится одна из основных ролей в сложном процессе профессио-

вершенствования его нечто иное

педагогической деятельно сти. Инновационная экономика и общественное развитие формируют к этой системе новые требования: подготовить учителя к работе в новых условиях, работе на конечный результат - на повышение качества школьного образования. По отношению к этим требованиям система повышения квалификации работает в экстенсивном режиме.

Мы разделяем позицию Э.М. Никитина, который утверждает, что «работа системы повышения квалификации не приводит к заметным изменениям результативности труда учителя, нужна новая модель повышения квалификации работников образования, иной стандарт деятельности, ориентированный на результат» [10, с. 43].

Сегодня инновационные процессы развиваются стремительно, в контексте современных стратегий российского образования кардинально меняются и образовательные цели, а «когда меняется цель, изучаться должно не то же и в иных категориях» [4, с.111].

Система повышения квалификации, основанная на формальном образовании, ориентирована на развитие специальной, методической компетентности педагога и не способствует раскрытию его инновационного потенциала, не формирует готовности к творчеству, исследовательской деятельности. В постоянно меняющемся образовательном поле необходимо развитие способности педагога к анализу своей деятельности, умению «делать ее предме- том концептуального осмысления и целевых преобразований» [12, с. 4]. В рамках сложившейся системы повышения квалификации педагог, исходя из содержания его подготовки, рассматривается как носитель знаний, но не как субъект собственного саморазвития.

Эффективной формой в системе непрерывного педагогического образования, объединяющей в себе формальное, неформальное и информальное образование, мы считаем научно-

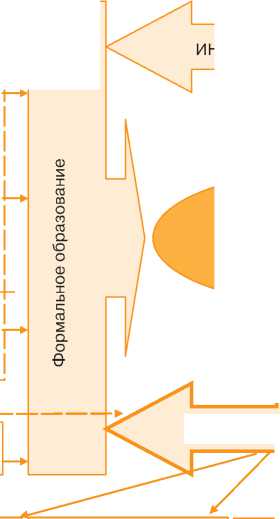

НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВУЗ

СПК

ЦЕНТР в структуре ФГБОУ ВПО «АмГПГУ>

Творческие и проблемные группы

Педагогические сообщества

L__

ЦЕНТР

Персонализация. Преемственность между звеньями образования. Интеграция науки и образовательной практики

Проведение курсовой подготовки, переподготовки. Мобильность. Доступность. Элективность

Разработка научно-методических рекомендаций и пособий. Рецензирование и др. Консультирование.

Проведение конференций и др.

Пролонгированное научное и методическое сопровождение. Научно-методическая поддержка в исследовательской и грантовой деятельности ОУ и педагогов

Рис.1. Научно-инновационный центр в структуре непрерывного педагогического образования Примечание. УО - образовательное учреждение; СПК - система повышения квалификации.

инновационный центр «Модернизация региональной системы образования», действующий как структурное подразделение Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета в г. Комсомольске-на-Амуре (рис. 1). Именно в условиях этого центра как личностно-развивающейся системы непрерывного педагогического образования можно наиболее эффективно обеспечить ориентацию педагога на саморазвитие, самообразование, личностную самореализацию, «повышение личностно профессионально-педагогического потенциала, необходимого для сознательного целеустремленного педагогического творчества, включая его высший уровень - разработку и создание авторских педагогических систем» [2, с.156].

Эффективное функционирование научно-инновационного цен тра, учитывая принцип преемственности, последовательности и непрерывности педагогического образования, позволяет:

-

- устранить разрыв между подсистемами непрерывного педагогического образования, развить сквозную преемственность образовательного процесса;

-

- эффективно использовать научную учебно-лабораторную базу вуза для широкого привлечения педагогов и студентов к научно-исследовательской деятельности, что создаст благоприятные условия для опытно-экспериментальных разработок, проверки новых технологий, методов и моделей учебно-воспитательного процесса;

-

- содействовать развитию научно-исследовательской и учебно-методической работы образовательных учреждений на основе повышения научной и профессио

нальной компетентности педагогических и руководящих кадров;

-

- содействовать в построении концепции развития образовательного пространства учреждений образования в соответствии с запросами общества;

-

- своевременно и качественно диагностировать и корректировать профессиональную подготовку с учетом индивидуальных потребностей педагога, стимулировать научно-методическое развитие и исследовательский потенциал педагогов и образовательных учреждений;

-

- обеспечить преемственность, последовательность и интеграцию науки и практики, что в традиционной системе невозможно из-за отсутствия преемственности между звеньями образования различного уровня.

Таким образом, формальное образование как элемент непре-

рывного педагогического образования именно в условиях университета меняется кардинально - его задачей становится создание условий для саморазвития педагога. В условиях университета лучше всего реализуется также неформальное и информаль-ное повышение квалификации педагогов, организованное через сообщества, объединяющие профессиональных исследователей и практиков. Взаимодействие учителей в таких сообществах способствует продуктивному профессионально-личностному росту как каждого члена сообщества, так и всего сообщества в целом.

К сожалению, в России по-прежнему доминирует индустриальный тип повышения квалификации учителей.

За последние три года из тех учителей, которые повысили свою квалификацию, около трех четвертей прошли обучение на стандартных курсах в институтах повышения квалификации. Чуть более пятой части (22%) - обучение в летних, выездных и других школах, на семинарах. Во всех других формах участвовали менее 5% учителей [8].

Таким образом, мы считаем, что непрерывное педагогическое образование - это образование для создания условий формального, неформального и информаль-ного профессионального развития контактов учителей. Мы разделяем мнение Е.Л. Фруминой [13], что симбиоз формальной (курсовая подготовка педагогов на базе университета), неформальной (сообщество учителей-практиков) и информальной (неформальное общение ученых и учителей-практиков) сред обучения открывает радикально новые образовательные возможности в процессе непрерывного педагогического образования.