Непрерывное образование в России

Автор: Римашевская Наталья Михайловна, Доброхлеб Валентина Григорьевна, Медведева Елена Ильинична

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Образование и развитие ИКТ

Статья в выпуске: 4 (70), 2015 года.

Бесплатный доступ

Современные геополитические вызовы обостряют проблемы перехода России к экономике, основной на знаниях. В структуре непрерывного образования ведущее место отводится сфере дополнительного профессионального образования. По данным Росстата в 2013 году непрерывным профессиональным образованием было охвачено 13,8% списочного состава работников коммерческих и некоммерческих организаций. Низкая доступность профессионального образования для значительных контингентов работающих является барьером, не позволяющим переходить к высокотехнологичным производствам, препятствующим повышению производительности труда, блокирующим возможность продолжать работать в пожилом возрасте из-за утраты квалификационно-образователь-ного потенциала. Сегодня непрерывное образование в России, как правило, затрагивает людей молодых. Введение по-настоящему работающей системы «образования через всю жизнь» только начинает формироваться. Пока это направление недостаточно реализует организацию профессиональной подготовки старших возрастных групп. Невозможно создать экономику, основанную на знаниях, без системы образования «через всю жизнь», которая включает все возрастные группы населения России.

Непрерывное образование, демографическая структура, экономика знаний, человеческий капитал

Короткий адрес: https://sciup.org/14347574

IDR: 14347574

Текст научной статьи Непрерывное образование в России

С овременные геополитические вызовы обостряют проблемы перехода России к экономике, основанной на знаниях. Это предполагает смену модели социальноэкономического развития, опирающуюся не столько на эффективное использование природных, материальных и энергетических ресурсов, которые исчерпаны или близки к исчерпанию, а на концентрацию усилий сохранения и наращивании человеческого потенциала. За время постсоветских реформ так и не удалось перейти к формированию ВВП за счет модернизации производственного аппарата экономики и роста его эффективности. Вместе с тем, еще в конце восьмидесятых годов двадцатого века академик А.И. Анчишкин подчеркивал, что «человек и его труд занимают центральное место в производительных силах не только как их наиболее активная часть, но и как источник развития других материально-вещественных элементов» [1. С. 18].

В период научно-технических революций, формирования новых технологических укладов наиболее четко проявляется триада, определяю- щая общественный прогресс: открытия — изобретения — инновации [2. С. 38]. Их осуществляют творческие личности. Ученые доказывают: длительная эволюция производства, прорывное развитие техники и технологий делают необходимым изменения целей цивилизационного развития и выводят человека на передний план, в качестве не только фактора, но и цели развития общества [3. С. 20].

Концепция человеческого капитала по существу трансформировалась в концепцию «расширения человеческих возможностей». Лауреат нобелевской премии по экономике Амартия Сен в одной из самых известных своих работ «Развитие как свобода» дал новое определение понятию «развитие». Он показал, что смещение фокуса в сторону свободы и прав человека контрастирует с более узким толкованием динамики развития, при котором этот процесс отождествляется лишь с ростом валового национального продукта, с ростом доходов населения, индустриализацией и техническим прогрессом либо социальной модернизацией. Рост ВНП или доходов населения спо- собен послужить очень важным средством. Вместе с тем, степень свободы в обществе определяется также и другими, не менее важными, факторами: социальным и экономическим устройством общества (например, уровнем образования и развитием здравоохранения, наличием политических и гражданских прав, права на свободное участие в общественных дискуссиях и расследованиях). Свободы различных видов способны усиливать друг друга. При адекватных социальных условиях люди могут эффективно строить свою жизнь и помогать друг другу. Однако не нужно считать их, в первую очередь, пассивными потребителями благ, предоставляемых различными программами развития [4].

Цель поступательного движения не только и не столько в том, чтобы увеличить производство и потребление, а чтобы открыть для человека новые просторы выбора. Развитие — это вопрос свободы, а не валовой национальный продукт. Человеческий потенциал — не уровень дохода, а расширяющиеся возможности человеческого выбора, направленные на решение трех ключевых проблем: прожить долгую и здоровую жизнь; приобрести всесторонние знания для активной деятельности; иметь доступ к ресурсам для реализации своего достойного положения. Приоритетность человеческого капитала определяет идеологию новой постиндустриальной экономики — экономики знаний. Новое качество модернизационного развития обусловлено приоритетным развитием образования, культуры, науки. Все эти институты производят в обществах особый ресурс — человеческий капитал. Его качество определяется качеством образования.

Исследователи отмечают, что образование — феномен по сути гума- нитарный. К нему нельзя относиться только как к системе, обслуживающей социум. Профессиональное обучение с господствующей утилитарной ориентацией не соответствует человеческой природе, т.к. разрушает экзистенциально-творческую составляющую знания. Архипова О.В. считает, что современная интерпретация образования в русле основополагающей идеи — «Культура как образование» подразумевает ряд ключевых аспектов [5]. В их числе:

-

1) рассмотрение образования как формы постижения и выстраивания мира, формирующего образ человека, соразмерного культуре, осознающего себя частью культуры;

-

2) расширение па йд еевтической 1 , герменевтической2 и гуманитарной сущности образования;

-

3) изменение роли учителя и ученика, когда появляется иной статус «учительства» и «ученичества», формируется качественно новое пространство образования.

Ускорение социально-экономических процессов в современном мире вызывает необходимость для человека искать эффективные способы адаптации к быстро изменяющейся среде.

Существующие сегодня формы человеческой жизнедеятельности во многом неоднозначны и зачастую оказывают разрушительное влияние на основные социальные институты, в том числе на семью, образование, воспитание и другие. В этой ситуации центральной становится проблема образования человека.

Международные организации, в первую очередь ЮНЕСКО, уже более пятидесяти лет обращаются к проблемам образования. Образование «через всю жизнь», «непрерывное образование» исследуется в различных аспектах: профессиональное непрерывное образование, дополнительное образование, образование взрослых, образование социально уязвимых слоев населения, экономические модели, способствующие непрерывному доступу к системе обучения [6].

Широко распространено представление о непрерывном образовании как о последовательных ступенях «специально организованной учебы и воспитания, а также преемственной связи между отдельными ступенями образования со специально разработанными программами и их интеграцией в единое образовательное пространство».

По мнению Ломанова П. Н. непрерывное образование включает три ступени [7]:

-

• допрофессиональная подготовка (детские дошкольные учреждения, педагогические классы, общеобразовательная школа, курсы, начальные подготовительные курсы в средних общеобразовательных школах и др.);

-

• начальное, среднее и высшее профессиональное образование (ПТУ, колледжи, техникумы, училища, ВУЗы, университеты, академии);

-

• послевузовское образование (аспирантура, докторантура, ИПК, ФПК, курсовая сеть учреждений повышения квалификации и другие послевузовские формы учебы).

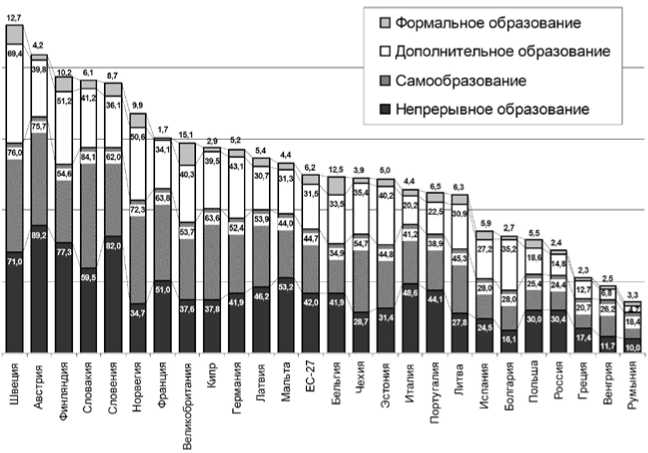

Вместе с тем система непрерывного образования не ограничивается лишь формальными институтами. В настоящее время главные акценты смещаются от процесса непрерывности обучения в системе институтов образования ( lifelong education ) к индивидуальной мотивации постоянно учиться ( lifelong learning ). Для обозначения системы институтов образования различают формальное, неформальное и информальное образование. При этом следует различать внешнюю и внутреннюю систему поддержки непрерывности образования. В первом случае это касается различных социально-демографических групп населения и формирования разноуровневых вариативных образовательных «маршрутов и траекторий». Во втором — связано с «вооружением» человека умением адекватно оценивать жизненные ситуации с нравственной позиции, рационально использовать полученный опыт для личностного и профессионального роста. Программы образования «через всю жизнь» получили широкое распространение в станах ЕС. Международные сопоставления [8] показывают, что Россия значительно отстает от европейских стран по всем видам непрерывного образования (рис. 1).

Система непрерывного образования в нашей стране не сформировалась, несмотря на то, что начало ее создания относится к 1989 году, когда комитетом по образованию в СССР был предложен один из первых вариантов данной концепции, который не был реализован [9].

Рис. 1. Участие населения России и европейских стран в непрерывном образовании по видам (в % от числа опрошенных в возрасте 25–64 лет)

В 2004 году направление образования «через всю жизнь» названо одним из пяти приоритетных принципов развития, но оно не было широко внедрено в российскую практику.

В структуре непрерывного образования ведущее место отводится сфере дополнительного профессионального образования. По данным Росстата, в 2013 г. непрерывным профессиональным образованием было охвачено 13,8% списочного состава работников коммерческих и некоммерческих организаций. Однако обследование не охватывало субъектов малого предпринимательства, государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального страхования; религиозные организации, домашние хозяйства, экстерриториальные организации [10]. Министерство образования и науки РФ приводит цифру 26,5%, при этом включает в расчеты неформаль- ное и информальное образование [11. С. 11]. Однако по Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» Правительству РФ дано поручение обеспечить «увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого населения этой возрастной группы до 37 про-центов»3. Сегодня охват различными образовательными программами как минимум в два раза меньше намеченного в Указе Президента РФ.

Особенно неблагоприятная ситуация касается рабочих и трудящихся старших возрастов. Численность получивших дополнительное профес- сиональное образование и прошедших специальное обучение, в процентах от общего числа работников списочного состава по руководителям составляет 19,1%, по специалистам — 16,6%, по рабочим — 12,2%. Необходимо учитывать, что система непрерывного образования должна быть

Таблица 1

Численность работников, прошедших обучение (в разрезе возрастов) в 2013 году по Российской Федерации [10]

|

Показатель |

Возраст (лет) |

||||||

|

до 25 |

25-29 |

30-39 |

40-49 |

50-59 |

60-64 |

65 и старше |

|

|

Численность работников списочного состава, человек |

2441030 |

4228761 |

7592394 |

7330289 |

7293211 |

1821952 |

952255 |

|

Численность работников, получивших дополнительное профессиональное образование и обучение, в % |

14,1 |

16,5 |

16,2 |

15,2 |

10,8 |

7,5 |

5,9 |

Источник: Бюллетень «Дополнительное профессиональное образование работников в организациях в 2013г.», Росстат. [[Электронный ресурс]. — Режим доступа: bbd2da8043f81ba38a78cbd92111eac8 (Дата обращения 20.08.2015 ).

Низкая доступность профессионального образования для значительных контингентов работающих является барьером, не позволяющим переходить к высокотехнологичным производствам, препятствуют повышению производительности труда, блокируют возможность продолжать трудиться в пожилом возрасте из-за утраты квалификационно-образовательного потенциала. Российские предприятия крайне неохотно оплачивают образование своих сотрудников. В 2013 г. лишь 39761 работник получили профессиональное образование за счет средств предприятий, в том числе 23997 человек завершили обучение в вузах.

Исследования показывают, что концепцию «Образование через всю жизнь» одобряют 100% преподавателей вузов, 93% руководителей предприятий также разделяют это мнение. 73% работников считают, что в рассчитана на всех сотрудников независимо от их возраста.

В стране складывается ситуация, при которой пожилые работники значительно реже получают возможность включения в образовательные программы (табл. 1).

современных условиях необходимо постоянно повышать уровень знаний [9]. Объем услуг дополнительного профессионального образования растет или не снижается только для работников крупных и успешных предприятий, которые действуют в приоритетных отраслях экономики. Для более мелких фирм сохранение масштаба повышения квалификации достигается за счет более дешевых и краткосрочных программ. При этом более эффективными респонденты признают именно дорогие и длительные программы дополнительного профессионального образования (ДПО). Основной мотивацией его получения является ориентация на закрепление позиций работника на его на рабочем месте. При этом самообразование играет все более важную роль [11. С. 58].

Следует различать внешнюю и внутреннюю системы поддержки не- прерывности в конструировании и приобретении новых знаний. Первая касается различных социально-демографических групп населения и формирования разноуровневых вариативных образовательных «маршрутов и траекторий». Вторая связана с «вооружением» человека умением адекватно оценивать жизненные ситуации с нравственной позиции, рационально использовать полученный опыт для личностного и профессионального роста.

Завершение индустриальной эпохи, переход к шестому технологическому укладу, к экономике, основанной на знаниях, всемерно повышает требования к личности.

Сегодня непрерывное образование в России, как правило, затрагивает людей молодых. Введение действительно работающей системы «образования через всю жизнь» только начинает формироваться. Пока это направление слабо включает организацию системы профессиональной подготовки старших возрастных групп. Известный исследователь проблем в сфере образования Б. М. Бим-Бад поднимает множество актуальных вопросов. Вызывают интерес его размышления о содержании образования в старости. Он подчеркивает, что обучение стариков позволяет видеть ценность жизни: «Чрезвычайно важно учить стариков искать и находить доказательства ценности своей жизни. Одна из главных психологических потребностей пожилых людей — поиск смысла прожитой жизни» [12].

Осознание смысла прожитой жизни становится условием расширения горизонтов динамики, «проигрывания» различных вариантов движения в этот период, предпосылкой для умственного напряжения, о кото- ром пишут психологи, расширения представлений о мире, выход за пределы сузившегося пространства жизни.

Вместе с этим, отмечается разрыв в области овладения новыми умениями и навыками, в том числе, в области информационных технологий, как между странами, так и на национальном уровне между различными поколениями. Высокие темпы развития новых технологий, изменяют социальную реальность, в которой нарастает функциональная неграмотность, в значительной степени затрагивающая пожилых и старых людей. В настоящее время разработана система компонентов, позволяющая понять структуру информационной грамотности. К ним отнесены: использование СМИ, современных библиотечных ресурсов, наличие критического мышления и информационная этика. Постоянно формируются новые виды грамотности. Без системы непрерывного образования невозможно оставаться в адекватных вызовам времени новых и постоянно расширяющихся границах грамотности [13].

Каким образом должна функционировать система непрерывного образования, чтобы работник, подходя к пенсионному возрасту, имел достаточный багаж актуальных знаний в профессиональной сфере, и мог конкурировать с молодыми коллегами? Этот вопрос из исследовательской плоскости выходит в сферу принятия решений. Речь идет о концепции образования на протяжении всей жизни человека, и сегодня предпринимаются попытки разработать соответствующие программы. Такое образование предполагает, что у человека на протяжении всей его жизни имеются и мотивация, и возможность учиться, получать новые знания и компетенции.

В реальности на институциональном уровне это поддерживается в России крайне слабо. Единственное, что пока существует, — это сеть Народных университетов «третьего возраста». Возможно, от формы проведения досуга они смогут постепенно перейти на новый этап своего развития. Мы с коллегами предложили по гранту «Сколково» проект, который красиво называется — «Серебряный университет». Пожилые люди могут в его рамках не только развивать свои творческие навыки, осваивая, например, новые виды хобби, но и получать профессиональные знания, имеющие практическое значение. Чтобы человек жил социально активно, необходимы специальные институты, которые помогают эту активность поддерживать [14; 15]. Невозможно создать экономику, основанную на знаниях, без системы образования «через всю жизнь», которая включает все возрастные группы населения России.

Список литературы Непрерывное образование в России

- Анчишкин А.И. Наука-техника-экономика. -М.: Экономика, 1986.

- Яковец Ю.В. Великая научная революция ХХ1 века. -М.: МИСК, 2010.

- Татаркин А.И., Пилипенко Е.В. Экономика знаний: проблемы теории и методологии. -Екатеринбург, Институт экономки УрО РАН, 2007.

- Сен А. Развитие как свобода. -Режим доступа: http://ignorik.ru/docs/index-389075.html (Дата обращения 20.07.2015).

- Архипова О.В. Реализация концепции непрерывного образования в современных социокультурных условиях: опыт «НеоАкадемии»//Научный электронный ежеквартальный журнал. Непрерывное образование: ХХ век. -Режим доступа: http://LLL21.petrsu.ru (Дата обращения 25.05 2015).

- Материалы ЮНЕСКО по развитию непрерывного образования. UNESCO. -Режим доступа: http://www.unesco.org/new/en/education/(Дата обращения 10.02.15).

- Ломанов П.Н. Проблемы развития непрерывного образования в России//Теоретический журнал CREDO NEW. -Режим доступа: http://credonew.ru/content/view/1268/68/(Дата обращения 18.02.15).

- Индикаторы образования: 2011: стат. Сб. -М.: НИУ «Высшая школа экономики», 2011. -С. 35-37.

- Медведева Е.И. Непрерывное образование: перспективы реализации в России//Всероссийская научно-практическая конференция «Электронное обучение в непрерывном образовании 2014» (18 -20 марта 2014 г., Россия, Ульяновск) Т. 1. -Ульяновск: УлГТУ, 2014. С. 115-120.

- Бюллетень «Дополнительное профессиональное образование работников в организациях в 2013 г.» -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/bbd2da8043f81ba38a78cbd92111eac8 (Дата обращения 20.08.2015).

- Авраамова Е.М., Клячко Т.Л., Логинов Д.М. Мониторинг непрерывного профессионального образования: позиции работодателей и работников. -М.: Дело, 2015.

- Бим-Бад Б.М. Геронтагогика. -Режим доступа: http://www. bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=47&ub_rubrik_pl_articles=75 (Дата обращения 25.05 2015).

- Колесникова И. А. Новая грамотность и новая неграмотность двадцать первого столетия//Электронный ежеквартальный журнал. Непрерывное образование. -2013. -№ 2. -Режим доступа: http://LLL21.petrsu.ru (Дата обращения 10.02.15).

- Римашевская Н.М., Доброхлеб В.Г., Кислицына О.А Демографические перемены в России как предпосылки модернизации образования//Народонаселение. -2009. -№ 1. -С. 4-17.

- Доброхлеб В.Г. Непрерывное образование в условиях демографических изменений//Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. -2015. -№ 4.