Непрерывное образование - основа устойчивого развития

Автор: Римашевская Наталья Михайловна, Доброхлеб Валентина Григорьевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Последние проекты Н. М. Римашевской

Статья в выпуске: 2 (76), 2017 года.

Бесплатный доступ

Конкурентоспособность страны связана с необходимостью учитывать глобальные тенденции и вызовы, гибко реагировать на запросы общества и экономики, на новые технологии, научные знания, образовательные компетенции. Данная статья посвящена одной из главных компонент человеческого развития - образованию. Социологические опросы, проведенные ИСЭПН РАН, показывают, что население мотивировано на продолжение образования в течение жизни. 74% респондентов считают, что образование необходимо «через всю жизнь». Около двух третьих опрошенных ответили, что уровень образования (подготовки) старшего поколения выше, чем у молодежи. Причины подобной ситуации связывают с отсутствием стажировок и практики в инновационных компаниях, с несовершенной системой отбора студентов (слушателей), с недостатком практического опыта у преподавателей. В этих условиях лишь 30% активно занимаются самообразованием и только 46,1% за последние два года участвовали в каких-либо мероприятиях, связанных с повышением квалификации. Авторы делают вывод, что социально-экономические изменения, направленные на формирование инновационной экономики, неразрывно связаны с переходом к системе образования через всю жизнь, направленной на развитие человеческого потенциала, который составляет основу опережающего развития.

Качественные характеристики населения, цели устойчивого развития, демографическая структура населения, непрерывное образование

Короткий адрес: https://sciup.org/14347679

IDR: 14347679

Текст научной статьи Непрерывное образование - основа устойчивого развития

Г лавной компонентой состояния и развития страны является население. Его численность, половозрастной состав, основные демографические и качественные характеристики в конечном счете определяют экономическое и социальное развитие [1. С. 40].

Основой методологии социо-демографической научной школы по оценке качественных характеристик населения являются три основных положения [13. С. 18] .

Во-первых , это здоровье (физическое, психическое, социальное), профессионально-образовательные способности людей, интеллектуальный потенциал, а также культурнонравственные ценности и духовность граждан, их социокультурная активность. Кроме этих качеств могут рассматриваться, например, такие характеристики, как коммуникабельность и коммуникативный потенциал, социальные притязания, социальная активность и социальный потенциал.

Во-вторых, качественные оценки населения можно исследовать как на макро-, так и на мезо- и микроуров- нях, применяя при этом различные индикаторы.

В-третьих , популяционные характеристики играют определяющую роль при проведении территориальных и временных сравнений. Личностные индикаторы позволяют глубже и полнее исследовать дифференциацию человеческого потенциала различных социо-демографических групп оценивать причины, характер и последствия этих различий [13].

Почти три десятилетия международные организации, в том числе Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) рассчитывает индекс развития человеческого потенция — ИРЧП, в настоящее время — ИЧР. Рейтинг России по ИРЧП среди 192 стран имел следующую динамику: 1990 г. — 26-е место, 1992 г. — 34-е, 1993 г. — 37-е, 1995 г. — 67-е, 1997 г. — 71-е. С 2000 года показатель начал несколько улучшаться. В 2015 г. РФ занимала 49-е место по ИЧР. Первое место в рейтинге в 2015 г. принадлежало Норвегии [2].

Чтобы понять, что РФ принесет XXI век, особого внимания требуют проблемы национальной безопасности и конкурентоспособности с учетом не только численности, но и качества населения.

В Докладе ПРООН за 2016 год под названием «Человеческое развитие для всех и каждого» [2] отмечено, что человеческое развитие существенно связано с возможностями овладения современными компетенциями в течение жизни. Это приобретает особое значение в связи с тем, что к 2020 г. изменяться более одной трети знаний и навыков, важных для трудовой сферы. Международные организации формулируют новые требования к работникам как « четыре К »: критическо е мышление, коллаборатив-ность1, креативность и коммуникативность.

Устойчивое развитие и формирование системы образования «через всю жизнь»

Безусловно, высокая конкурентоспособность формируется в странах с высоким уровнем здоровья, образования и профессиональной подготовки населения. В связи с нарастанием процесса демографического старения и коренным преобразованием возрастной структуры, в том числе и в России, все большее значение приобретает формирование системы образования «через всю жизнь». Существенным является взаимосвязь между состоянием психофизического здоровья и рациональной организации умственной работы, которая определяет эмоциональный тонус, необходимый для нормальной жизнедеятельности, а также способствует упорядочению вегетативных и психомоторных реакций. Исследователи отмечают, что образование и умственный труд, постоянная тренированность умственных функций являются ведущим фактором сохранения жизнестойкости, жизнеспособности и долголетия человека. Вместе с тем умственный труд, подкрепленный необходимым образованием и культурой учения, является ведущей силой, которая противостоит инволюционным процессам [3].

Именно за счет различий в уровне образования сформировалась почти двукратная разница в темпах экономического роста (с 1965 г. по 2010 г.) между странами Восточной Азии и странами Африки к югу от Сахары. Различия в качестве систем образования во многом объясняют Восточноазиатское «экономическое чудо» и латиноамериканские «потерянные десятилетия». При этом все большее значение приобретают инвестиции в качественное среднее и высшее образование. Проблема обостряется в связи с переходом на новый технологический уклад.

Нарастание темпов внедрения новых технологий ведет к росту спроса на высококвалифицированных специалистов и одновременно к снижению потребности в работниках со средним уровнем квалификации: секретарей и менеджеров по продажам, операторов различных видов оборудования и других, функции которых заменяются, в первую очередь, роботами. Социальный вызов состоит в том, что в 2015 г. более двух третей рабочих мест в мире составляли должности, требующие среднего уровня квалификации. При этом сфе- ра образования не отвечает потребностям рынка по подготовке специалистов необходимой квалификации. Исследования ЮНЕСКО показывают, что дефицит специалистов с высшим образованием и необходимой квалификацией во всем мире через три года составит 40 млн.

Отмечено, что уменьшение диспропорций в уровне образования может способствовать улучшению возможностей получения достойной работы социально незащищенными группами населения. Доля малоимущих работников может быть снижена на 39% при условии, что представители богатых и бедных слоев населения будут иметь одинаковое образование. Всеобщий охват полным средним образованием в странах с низким уровнем дохода позволил бы к 2050 г. на 75% увеличить душевые доходы населения.

Образование может сократить смертность, например, связанную со стихийными бедствиями, так как наличие у людей образования, как правило, означает их лучшую осведомленность о существующих опасностях, более высокий уровень готовности к ним, в том числе к соответствующему реагированию в случаях, когда такие бедствия происходят. При достижении всеобщего охвата средним образованием к 2030 году число смертей в результате стихийных бедствий (при сохранении их числа на одном и том же уровне) сократилось бы в течение десятилетия 2040-2050 гг. на 10-20 тыс. человек, по сравнению с 250 тыс. смертей, зафиксированными в 2000-2010 годах.

В настоящее время Цели Устойчивого Развития (ЦУР) предусматривают развитие профессиональнотехнического и высшего образования, однако оно рассматривается лишь в качестве вспомогательной компоненты для достижения других целей. Образование взрослых может быть формальным (осуществляться в признанных государством учреждениях), неформальным (предоставляться формально незарегистрированными учреждениями) или информальным. В 28-ми странах Европейского союза около 6% взрослых обучались в учреждениях формального образования, а 37% проходили неформальное обучение.

Существенным является то, что рамочной программой действий «Образование-2030» предложены два контрольных показателя объема расходов на образование, которые могут стать «важнейшими базовыми стандартами»: не менее 4-6% ВВП и/или не менее 15-20% от общего объема государственных расходов. В целом, страны мира выделяют на образование 4,7% объема ВВП и 14,2% от общего объема государственных расходов; 35 стран расходуют на те же цели менее 4% ВВП и не более 15% бюджетных средств.

Предполагается, что для достижения ЦУР на национальном уровне страны примут меры в шести ключевых областях:

-

• равенство возможностей в области образования , которое предполагает сотрудничество между министерствами образования и национальными статистическими органами по выявлению основных проблем неравенства;

-

• результаты обучения, предусматривающие создание полноценной системы выборочной оценки результатов обучения;

-

• качество образования — путем введения тщательного мониторинга учебных планов, учебников и программ подготовки;

-

• обучение на протяжении всей жизни предусматривает организацию мониторинга образовательных потребностей, возможностей и достижений взрослого населения, которому придется принимать крайне важные решения, касающиеся устойчивого развития;

-

• системы образования, связанные с деятельностью региональных организаций ЮНЕСКО, которые обеспечивают странам соответствующую их потребностям площадку для обмена информацией и для обмена накопленным опытом;

-

• финансирование образования — странам рекомендуется разработать национальную систему отчетности в сфере образования [4].

Некоторые результаты и оценки развития системы непрерывного образования в России

Глобальной угрозой наших дней становится отставание способности взрослого человека своевременно адаптироваться к переменам в окружающем его мире, участвовать в инновациях. В этих условиях важную роль выполняют инвестиции в сферу образования. Мировой Банк регулярно проводит сопоставление рейтингов стран по объему ВВП и уровню расходов на образование. Анализ данных за 2014 г. показывает, что по объему ВВП Россия занимала 10-е место в мире, а по уровню расходов на образование — 98-е (4,1% от объема ВВП) [5].

Можно говорить о том, что наша страна недостаточно вкладывает средств в развитие системы образования. Если рассматривать ВВП как результат деятельности людей, то мы наблюдаем разрыв между вкладом населения в ВВП и финансовыми вложениями на макроуровне в получение современного образования широкими слоями населения. В современных условиях для формирования экономики, основанной на знаниях, необходимо существенное увеличение инвестиций в формирование системы непрерывного образования в России.

Классификация регионов РФ по инновационной привлекательности позволила разделить их на инновационно развивающиеся (или растущие регионы), статичные и депрессивные. По инвестиционной привлекательности Московская и Свердловская области выделялись как локомотивы развития, где в 2014 г по сравнению с 2012 г. инвестиции в образование увеличились на 61,2% и 37,2%, соответственно.

Социологические опросы 2 показывают, что население мотивировано на продолжение образования в течение жизни: 74% респондентов считают, что образование необходимо «через всю жизнь». При этом 89,5% респондентов указали, что человеческий потенциал влияет на уровень благосостояния (материального обеспечения) человека. Около двух третьих опрошенных ответили, что уровень образования (подготовки) старшего поколения выше, чем у молодежи.

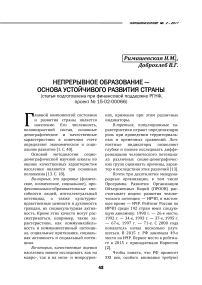

Причины подобной ситуации связывают, во-первых, с отсутствием стажировок и практики в инновационных компаниях; во-вторых, с несовершенной системой отбора студентов (слушателей); в-третьих, с недостатком практического опыта у преподавателей [13. С. 21].

В этих условиях лишь 30% активно занимаются самообразованием и только 46% за последние два года участвовали в каких-либо мероприятиях, связанных с повышением квалификации. Происходит «гуглиза-ция» молодежи. Распространение Интернета и других информационных ресурсов привели к тому, что современная молодежь стала меньше читать. Причем с каждым годом количество прочитанных книг учащимися сокращается. Четверть опрошенных (25,3%) прочитывают одну или две книги за год, около трети респондентов (29,7%) — три-четыре, 13,3%— пять-десять.

К важнейшим факторам, способствующим востребованности института непрерывного образования в течение жизненного цикла, следует отнести:

-

• текущее и стратегическое состояние здоровья населения;

-

• мотивацию различных групп населения на включение в систему образования «через всю жизнь»;

-

• наличие системы институтов непрерывного образования, доступность, в том числе финансовая, непрерывного образования на различных стадиях жизненного цикла.

В XXI веке увеличивается продолжительность жизни, и развитие человека идет в условиях социальноэкономических трансформаций и информатизации, а также смены цивилизационных циклов. В этом контексте образование через всю жизнь следует рассматривать как переход к обществу, основанному на знаниях и возможность ответить на новые глобальные вызовы.

Исследования показывают, что сейчас 80,7% выпускников школ учатся в высшей школе. В крупных городах их доля составляет 90,2%, а в Москве и Санкт-Петербурге достигает 94% [6. С. 5]. Несмотря на высокий спрос на образовательные услуги, система образования в России не в полной мере отвечает общественным запросам. Наболевшие проблемы в этой сфере общеизвестны. Не только образовательное сообщество, но и родители, представители общественных организаций уже не первый год отмечают, что сфера образования поражена вирусами коммерциализации, бюрократизации и менеджери-зации, катастрофически недофинансирована (рис. 1).

Повышается актуальность развития качественных институтов непрерывного образования. В стране охвачены непрерывным образованием 58,2% (49723,8 тыс. человек) трудоспособного населения. Всего в различные формы непрерывного образования вовлечены 57474,7 тыс. человек в возрасте 15-72 лет, в том числе 27714,2 тыс. мужчин и 29760,4 тыс. женщин [7].

По абсолютным показателям среди работников, проходящих обучение по программам дополнительного профессиональной подготовки, лидирует сфера образования. Обследования Росстата выделяют пять форм участия в непрерывном образовании: основные образовательные программы, дополнительные образовательные программы, дополнительное обучение на работе, посещение мероприятий просветительского характера и самообразование.

Источник: опросы ИСЭПН РАН на территории юго-востока Московской области. Анкетирование проводилось в 2015-2016 году. Опрашивались по 400 человек ежегодно. Возраст респондентов от 15 до 66 лет.

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Какие недостатки в системе подготовки кадров, по Вашему мнению, мешают развитию экономики России?», % от числа опрошенных

В табл. 1 представлены данные, участвующего в процессе непрерыв-характеризующие численность насе- ного образования.

ления трудоспособного возраста,

Численность и доля трудоспособного населения РФ, участвующего в непрерывном образовании

Таблица 1

|

Показатели |

тыс. человек |

% |

|

Население в трудоспособном возрасте |

85414 |

100,0 |

|

в том числе: |

||

|

мужчины |

44416 |

52,0 |

|

женщины |

40997 |

48,0 |

|

Население, участвующее в непрерывном образовании |

49723,8 |

58,2 |

|

в том числе: |

||

|

мужчины |

25325,8 |

50,9 |

|

женщины |

24398,0 |

49,1 |

Источник: рассчитано авторами по [7; 9].

Организация образования «через всю жизнь» требует длительного периода настройки всех уровней — от изменения содержательных, органи- зационных структур до институциональных преобразований, предполагающих системный подход.

Эффективность образовательной политики становится важным элементом системы государственного регулирования.

В настоящее время главные акценты смещаются от процесса непрерывности обучения в системе институтов образования ( life long education ) к индивидуальной мотивации постоянно учиться ( life long learning ) [8].

Ранее было отмечено, что сфера профессиональной деятельности играет так же важную роль в социализации личности взрослого человека.

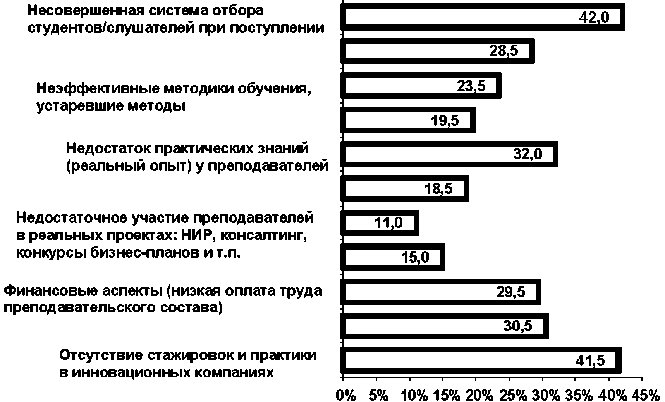

В связи с этим интересным представляется структура непрерывного образования, к которому россияне имеют доступ на работе: более двух третий образовательных программ в этой сфере связаны с обучением технике безопасности (рис. 2).

Вместе с тем, требует расширения обучение инновационным технологиям и наращиванию умений работать в команде и в стрессовых условиях. Ориентиром может служить новая стратегия подготовки эффективных кадров (« четыре К ») и повышение квалификации.

Источник: рассчитано авторами по [7].

Рис. 2. Структура обучения по программам дополнительного профессионального образования на основной работе, %

Конкурентоспособность страны связана с необходимостью учитывать глобальные тенденции и вызовы, гибко реагировать на запросы общества и экономики на новые техноло- гии, научные знания, образователь ные компетенции. Одним из инстру ментов, позволяющим адекватно от вечать на современные вызовы, яв ляется система непрерывного обра зования, формирование которой необходимо вести ускоренными темпами. Особое значение в этих обстоятельствах приобретают социальные институты, мотивирующие население на различных стадиях жизненного цикла участвовать в образовательном процессе. До настоящего времени система образования России остается ориентированной на молодежные когорты, что, безусловно, важно [8; 11; 12].

В условиях нарастания демографического старения система социальных институтов для доступа к образованию в старших возрастах имеет принципиальное значение для нашей страны.

«Русская мысль всегда будет занята преображением действительности. Познание будет связано с изменением. Русские в своем творческом порыве ищут совершенной жизни, а не только совершенных произведений» [10. С. 30]. Это идея Н.А. Бердяева остается актуальной и сегодня. Социально-экономические трансформации, направленные на формирование инновационной экономики, неразрывно связаны с приоритетным развитием креатосферы, включающей образование «через всю жизнь», направленное на развитие человеческого потенциала, составляющего основу опережающего развития.

Список литературы Непрерывное образование - основа устойчивого развития

- Римашевская Н.М. Человек и реформы: секреты выживания. -М.: ИСЭПН, 2003. -392 с.

- Доклад о человеческом развитии 2016г. «Человеческое развитие для всех и каждого» . -Режим доступа: http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_RU_Overview_Web.pdf. (дата обращения 19.03.2017)

- Ананьев Б. Г.О проблемах современного человекознания. -СПб.: Питер, 2001. -272 с.

- Всемирный доклад по мониторингу образования за 2016 г. Построение устойчивого будущего для всех. Образование в интересах людей и планеты. . -Режим доступа: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745R.pdf (дата обращения 28.04.2017 г.)

- The World Bank: World Development Indicators 2014 . -Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/expenditure-on-education/info (Дата обращения 28.04.2017 г.)

- Клячко Т.Л. Последствия и риски реформ в российском высшем образовании. Научный доклад. -М.: Дело, 2017. -52 с. -(Научные доклады: образование).

- Итоги выборочного федерального статистического наблюдения участия населения в непрерывном образовании в 2015 году. . -Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/inspection/itog_inspect1.htm (Дата обращения 04.05.2017)

- Римашевская Н.М., Доброхлеб В.Г., Медведева Е.И. Непрерывное образование в России//Народонаселение. -2015. -№ 4. -С. 108-116.

- Демографический ежегодник России -2015. . -Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/B15_16/Main.htm (Дата обращения 04.05.2017).

- Бердяев Н.А. Самопознание. Русская идея. -М.: АСТ, 2011. -604 с.

- Доброхлеб В.Г. Непрерывное образование в условиях демографических изменений//Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. -2015. -№ 4. -С. 19-25.

- Доброхлеб В.Г. Обучающийся взрослый в сфере непрерывного образования в России//Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки. -2016. -№ 5. -С. 11-16.

- Доброхлеб В.Г. Непрерывное образование как направление улучшения качественных характеристик пожилых граждан России//Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки. -2017. -№ 2. -С. 14-23.