Неравенства и диспропорции социально-экономического развития регионов Дальневосточного федерального округа

Автор: Дугаржапова Долгорма Баторовна

Статья в выпуске: 2 (10), 2020 года.

Бесплатный доступ

Многообразие природных, социальных, экономических и экологических условий создает благоприятные предпосылки для территориального разделения и интеграции труда и обеспечения на этой основе экономического роста и благосостояния страны в целом. Вместе с тем наблюдаемые на сегодня территориальные контрасты в уровне развития субъектов России обусловливают необходимость выявления региональных различий по ключевым социально-экономическим параметрам. Исследования региональных диспропорций и неравенства позволяют проследить динамику регионального роста и имеют определенное значение для нахождения возможностей выравнивания территорий и сближения регионов по уровню развития и определения конкурентных преимуществ. В связи с этим на основе статистических данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации представлен анализ уровня межрегиональной дифференциации регионов Дальневосточного федерального округа. Выделены ключевые причины межрегиональных различий пространственного развития регионов округа. Отмечается недостаточная эффективность государственной политики по сглаживанию межрегиональных диспропорций и рассмотрены возможные направления по ее совершенствованию.

Социально-экономическое развитие, экономическая дифференциация, неравенство регионов, региональная экономика, диспропорции пространственного развития территорий

Короткий адрес: https://sciup.org/142228615

IDR: 142228615 | УДК: 332.055

Текст научной статьи Неравенства и диспропорции социально-экономического развития регионов Дальневосточного федерального округа

Введение . Одними из важных задач российской государственной политики является сбалансированное развитие регионов и обеспечение достойного уровня жизни населения во всех субъектах Российской Федерации (РФ) при сохранении их территориальной специфики. Реализация поставленных задач осложняется уникальным характером экономической географии России, различной концентрацией имеющихся ресурсов в субъектах РФ, обусловливающих возникновение диспропорций, выражающихся в различном уровне развития институциональной среды, резкой дифференциации доходов населения.

В связи со стратегическим значением Дальневосточного округа в пространственном развитии Российской Федерации (РФ) государством используются различные меры поддержки и перераспределения бюджетных средств, смягчающих территориальные различия Дальневосточного федерального округа (ДФО). В связи с этим анализ уровня межрегиональной дифференциации в региональном разрезе имеет определенную значимость в рамках совершенствования существующих механизмов поддержки и выработки дополнительных мер, направленных на улучшение социально-экономической ситуации регионов ДФО.

Материалы и методы исследования. Исследование базируется на сравнительном и математическом методах. Статистической базой исследования являются данные Федеральной службы государственной статистки Российской Федерации.

Диспропорции пространственного развития дальневосточных регионов: тенденции и результаты оценки

Одним из параметров оценки уровня регионального неравенства является валовой региональный продукт на душу населения [1]. По данным Росстата, за 2005–2017 гг. уровень дифференциации по данному показателю в ДФО в среднем составил 7,3, что значительно ниже, чем в среднем по России (55,3). Тем не менее уровень дифференциации по душевому ВРП в округе за рассматриваемый период практически остается неизменным (табл. 1).

Таблица 1 – Соотношение между максимальным и минимальным значением ВРП на душу населения в ДФО и РФ (раз) [6]

|

Регионы |

2005 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

Российская Федерация |

61,2 |

71,8 |

61,6 |

47,3 |

44,0 |

55,5 |

48,7 |

53,0 |

54,8 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

3,8 |

7,1 |

7,7 |

7,7 |

7,5 |

8,5 |

8,3 |

7,6 |

7,7 |

Анализ динамики соотношений значения ВРП на душу населения Республики Бурятия с максимальными значениями душевого ВРП в разрезе регионов ДФО за 2005– 2017 гг. свидетельствует об увеличении разрыва (от 3,1 до 7,7 раза). Даже если принимать во внимание усредненный душевой ВРП по федеральному округу, разница остается достаточно значительной (от 1,6 до 3,1 раза) (табл. 2).

Таблица 2 – ВРП на душу населения в регионах ДФО, тыс. руб. [6]

|

Регионы |

2005 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

ДФО |

127,2 |

334,9 |

403,6 |

431,8 |

454,1 |

516,7 |

577,7 |

599,2 |

628,2 |

|

Амурская область |

88,6 |

214,8 |

273,2 |

280,0 |

258,8 |

286,3 |

343,4 |

337,3 |

332,5 |

|

Еврейская автономная область |

77,3 |

178,4 |

225,1 |

246,3 |

224,0 |

247,7 |

266,4 |

278,6 |

322,7 |

|

Забайкальский край |

61,7 |

150,5 |

184,9 |

204,1 |

209,8 |

215,7 |

228,2 |

256,3 |

279,4 |

|

Камчатский край |

129,2 |

319,8 |

356,4 |

397,7 |

416,5 |

457,6 |

553,9 |

624,8 |

639,8 |

|

Магаданская область |

157,8 |

377,9 |

464,1 |

511,1 |

587,5 |

649,7 |

854,6 |

1016,6 |

1088,3 |

|

Приморский край |

92,5 |

240,2 |

281,6 |

286,1 |

297,2 |

331,8 |

371,6 |

383,8 |

405,5 |

|

Республика Бурятия |

77,3 |

137,6 |

158,1 |

169,6 |

181,8 |

191,0 |

206,9 |

201,6 |

204,8 |

|

Республика Саха (Якутия) |

191,9 |

403,7 |

508,7 |

566,4 |

597,0 |

688,5 |

780,1 |

897,5 |

951,2 |

|

Сахалинская область |

230,3 |

977,3 |

1210,0 |

1298,4 |

1364,9 |

1631,9 |

1716,7 |

1536,4 |

1577,9 |

|

Хабаровский край |

116,3 |

262,7 |

297,6 |

326,3 |

371,4 |

402,8 |

445,8 |

470,3 |

500,4 |

|

Чукотский автономный округ |

237,1 |

767,8 |

883,4 |

896,8 |

877,6 |

1142,5 |

1226,2 |

1354,4 |

1386,1 |

Так, например, в 2005 г. значение душевого ВРП Республики Бурятия более чем в 3 раза было ниже по сравнению со значениями данного показателя Республики Саха (Якутия), Сахалинской области и Чукотского автономного округа. В 2017 г. к указанным регионам добавились Камчатский край и Магаданская область.

Одной из причин значительных межрегиональных различий является значительная доля добывающей промышленности в ВРП выделенных регионов. В частности, в Сахалинской области добыча полезных ископаемых составляет более 50% ВРП, в Чукотском АО – 40,8% ВРП. Очевидно, что в ближайшей перспективе положение данных регионов будет оставаться неизменным. В связи с этим необходимо развитие экономики регионов, отстающих по показателю ВРП на душу населения, с целью снижения значений коэффициента дифференцирования.

С точки зрения социального неравенства, оказывающего негативное влияние на развитие регионов в целом, дифференциация регионов может быть измерена по основным показателям уровня жизни населения [7].

Представленные данные в таблице 3 также свидетельствуют о межрегиональных различиях в уровне социально-экономического развития.

Таблица 3 – Разница между максимумом и минимумом основных показателей развития регионов ДФО в отношении уровня жизни населения в 2018 г. [6]

|

Регион |

Прожиточный минимум, тыс. руб. в мес. |

Средняя заработная плата, тыс. руб. в мес. |

Уровень безработицы, % |

Естественный прирост населения, чел. в год |

|

Максимальное значение |

19,9 |

98,9 |

10,2 |

5619 |

|

Минимальное значение |

10,0 |

36,0 |

3,1 |

-5655 |

|

Разница |

9,8 |

62,8 |

7,1 |

-36 |

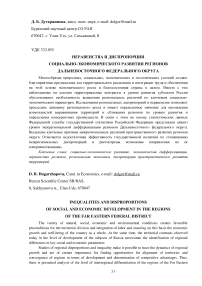

Так, например, в 2018 г. уровень среднемесячной начисленной зарплаты в Республике Бурятия по сравнению с Забайкальским краем ниже в 1,1 раза, а по сравнению с Чукотским автономным округом – в 2,7 раза (рис.). К факторам, способствующим сглаживанию межрегиональных разрывов по среднемесячной начисленной зарплате, относятся трансферты из федерального бюджета. Тем не менее значительные разрывы в доходах, в том числе и между соседними регионами, не способствуют сохранению социально-экономической стабильности и свидетельствуют о необходимости дополнительных мер в области социальной политики.

Чукотский автономный окрут Магаданская область Сахалинская область

Камчатский край

Республика Саха (Якутия) Хабаровский край Амурская область Приморский край Забайкаль скгш край Еврейская автономная область Республика Бурятия

^^^^^^ 98864

^^^^^^^^— 77499

^^^^^^^^" 73896

^^^^^^— 68871

^^ 47153

— 42315

— 42199

— 40740

— 39242

। 36047

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

Рисунок – Среднемесячная начисленная зарплата по регионам ДФО за 2018 г. (руб.) [6]

По уровню безработицы соотношение между максимальным и минимальным значением между регионами округа составило 3,3 раза. Низкий уровень экономической активности в совокупности с низкими реальными доходами не способствует устойчивому экономическому развитию депрессивных регионов. Так, в 2017 г. в 6 регионах ДФО объем душевого ВРП уступал среднероссийскому уровню. В условиях недостаточного естественного прироста подобные различия ведут к оттоку населения из депрессивных регионов в более благополучные, способствуя увеличению немногочисленных переполненных городов ДФО на фоне пустеющей периферии.

О серьезных диспропорциях в региональном развитии свидетельствуют и незначительные изменения значений коэффициента Джини и коэффициента фондов за последние 10 лет. По данным таблицы 4, коэффициент Джини превышает значение 0,35 и играет дестабилизирующую роль в экономике регионов округа [2–4], о чем свидетельствуют и значения коэффициента фондов (табл. 4).

Таблица 4 – Динамика коэффициента фондов и коэффициента Джини субъектов ДФО

|

Регионы ДФО |

Коэф |

ициент фондов, раз |

Коэффициент Джини |

|||||

|

2005 |

2010 |

2015 |

2018 |

2005 |

2010 |

2015 |

2018 |

|

|

Экспортно-ориентированные регионы |

||||||||

|

Республика Саха (Якутия) |

13,3 |

14,4 |

14 |

14,8 |

0,390 |

0,401 |

0,398 |

0,405 |

|

Сахалинская область |

12,8 |

16 |

15,6 |

16,3 |

0,385 |

0,416 |

0,413 |

0,418 |

|

Промышленные регионы |

||||||||

|

Приморский край |

12,3 |

12,9 |

12,7 |

12,9 |

0,380 |

0,386 |

0,384 |

0,386 |

|

Хабаровский край |

9,3 |

13 |

12,3 |

12,8 |

0,339 |

0,387 |

0,379 |

0,385 |

|

Аграрно-промышленные регионы |

||||||||

|

Еврейская автономная область |

10,3 |

12,1 |

10,7 |

9,9 |

0,354 |

0,377 |

0,36 |

0,349 |

|

Камчатский край |

10,8 |

11,9 |

10,8 |

11,7 |

0,360 |

0,374 |

0,361 |

0,372 |

|

Магаданская область |

12,5 |

14,9 |

13,4 |

13 |

0,382 |

0,407 |

0,391 |

0,388 |

|

Амурская область |

9,8 |

11,1 |

13,4 |

14,1 |

0,347 |

0,365 |

0,392 |

0,399 |

|

Республика Бурятия |

10,3 |

15,2 |

15,1 |

12,2 |

0,394 |

0,409 |

0,408 |

0,378 |

|

Забайкальский край |

11,9 |

14,1 |

12 |

11,4 |

0,375 |

0,399 |

0,377 |

0,369 |

|

Чукотский автономный округ |

10,3 |

14,7 |

15,5 |

14,8 |

0,355 |

0,404 |

0,411 |

0,405 |

Выводы. В рамках проведенного исследования выявлено, что уровень социальноэкономического развития ДФО характеризуется неоднородной экономической и хозяйственной структурой, в результате которой прослеживается значительный уровень региональных различий. Дальневосточные территории отличаются друг от друга по экономическим и социальным показателям, уровню экономического развития, специализации экономики и другим факторам.

Исследование регионов по коэффициентам межрегиональной дифференциации определило, что территории, обеспеченные ресурсным потенциалом, характеризуются более высоким уровнем развития.

Недостаточность финансовых ресурсов у региональных властей и низкая степень свободы в части проведения регионами собственной социально-экономической политики требуют значительной корректировки государственной региональной политики в области снижения неравенства регионов и решения проблем их пространственного развития.

Возможными направлениями по совершенствованию государственной политики по сглаживанию региональных диспропорций являются [5]:

-

- частичное перераспределение как полномочий, так и ресурсных возможностей в пользу регионов;

-

- внесение изменений в законодательство, нацеленных на облегчение межрегионального сотрудничества;

-

- рассмотрение возможностей законодательного ограничения масштаба финансовых льгот, предоставляемых на региональном уровне;

-

- создание механизмов, стимулирующих локализацию смежных и вспомогательных производств на территориях, где функционируют основные производства крупных корпораций;

-

- дебюрократизация процесса управления регионами.

Данные предложения в значительной мере увязывают решение приоритетных задач политики регионального развития, в том числе по позитивному выравниванию регионов с осуществлением структурных преобразований в экономике.

Список литературы Неравенства и диспропорции социально-экономического развития регионов Дальневосточного федерального округа

- Аблова Н.О. Оценка экономического потенциала малых и средних городов как инструмент управления органами региональной и местной власти // Ежемесячный научный журнал. - 2015. - № 2(7). - С. 6-9 [Электронный ресурс]. - URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29024653_44591500.pdf (дата обращения: 09.11.2020).

- Дончевский Г.Н., Клименко Л.В., Ермишина А.В. Ценностные основания институционализации постурбанистических образований в России: гипотеза и результаты эмпирических исследований // Журнал институциональных исследований. - 2016. - Т. 8. - № 1. - С. 72-84 [Электронный ресурс]. - URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25894362_24485146.pdf (дата обращения 09.11.2020).

- Земцов С.П., Бабурин В.Л. Оценка потенциала экономико-географического положения регионов России // Экономика региона. - 2016. - Т. 12. - Вып. 1. - С. 117-138 [Электронный ресурс]. - URL: https://www.iep.ru/files/persona/zemtsov/Zemcov_S.P.,-Baburin_V.L.Ocenka_potenciala_ehkonomiko-geograficheskogo_polozheniya_regionov_Rossii.pdf (дата обращения: 10.11.2020).

- Коломак Е. А. Межрегиональное неравенство в России: экономический и социальный аспект // Пространственная экономика. - 2010. - № 1. - С. 26-35. - URL: http://spatial-economics.com/en/2010-year/304-staty-01-2010 (дата обращения: 11.11.2020).

- Кувалин Д.Б. Современные проблемы регионального развития России // Экономическая политика России в межотраслевом и пространственном измерении: матер. конф. ИНП РАН и ИЭОПП СО РАН по межотраслевому и региональному анализу и прогнозированию (Россия, Московская область, 21-22 марта 2019 г.). - Т. 1 / отв. ред. А.А. Широв, А.О. Баранов. - М.: Наука, 2019. - С. 131-143 [Электронный ресурс]. - URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41315943 (дата обращения: 13.11.2020).

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.

- Ситнова Н.Ю. Социально-экономическое неравенство российских регионов: природа и поиск способов преодоления // Электрон. мультидисципл. науч. журнал с порталом междунар. науч.-практ. конф. интернетнаука. - 2016. - № 5. - С. 101-128 [Электронный ресурс]. - URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27542082_94450204.pdf (дата обращения: 09.11.2020).