Неравенство и бедность в России - оценки и пути преодоления (региональные особенности)

Автор: Сопцов В.В., Жаромский В.С., Рудберг А.М., Тер-акопов С.А.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Мониторинг доходов и уровня жизни населения России

Статья в выпуске: 5 (171), 2012 года.

Бесплатный доступ

Настоящая статья посвящена рассмотрению основных аспектов методологии инструментария, позволяющего оценивать эффективность различных мероприятий и решений в области социальной политики и доводить решения в области социальной политики до регионального уровня. Рассматривается новый метод согласования выборочных и генеральных данных на региональном и общероссийском уровнях. Анализируется схема формирования межбюджетных отношений в связи модификацией распределительных отношений.

Неравенство, бедность, федеральные округа, методология "стэнд", калибровка, балансировка, распределительные отношения, прогрессивное налогообложение, композиция, социально-демографическая структура населения, межбюджетные отношения

Короткий адрес: https://sciup.org/143181647

IDR: 143181647

Текст научной статьи Неравенство и бедность в России - оценки и пути преодоления (региональные особенности)

Проблемами неравенства и бедности авторы занимались уже несколько последних лет вместе с директором ИСЭПН РАН А.Ю.Шевяковым, который кроме научной проработки проблемы, активно старался донести до лиц принимающих решения в области социальной политики полученные на обширном статистическом материале результаты, во многом опровергающие общепринятые представления о причинах чрезмерного неравенства и бедности в России [1, 4, 5, 9]. В настоящей статье будут представлены последние научные результаты, основанные на методологии моделирования социально-экономических событий в структуре домохозяйств [6], которые доказывают эффективность использования альтернативного подхода при разработке и стратегии реализации различных мероприятий в социальной сфере.

Концептуальной частью работы является понимание того, что большая выборочная совокупность данных о социально-экономическом состоянии домохозяйств сама является полноправной моделью, наиболее адекватно отражающей существующие отношения между различными характеристиками населения. Дело в том, что экономические, социально-культурные и демографические структуры настолько сильно связаны, что все попытки формально оценить эти взаимосвязи количественно в виде корреляций и регрессий оказываются вырванными из контекста. Тем более, что оценка коэффициентов этих моделей проводится на тех же самых данных, так как не существует данных более полных, чем те, что рассчитываются на самом большом массиве российских домохозяйств. Не существует также достаточно развитых моделей похожих на модели типа «Вход – выход», которые описывали бы динамику социально-демографической структуры населения в деталях И этому есть причина. Для получения надежной совместной оценки интенсивности взаимосвязей для группы показателей требуются достаточно длинные ряды данных и чем больше показателей, тем длиннее должны быть ряды. С другой стороны интенсивность многих связей не отличается стабильностью и меняется во времени. Разработка управленческих решений в этих условиях только усложняется. Кажется, что мы имеем порочный круг, чем больше данных, тем длиннее нужны ряды, но чем длиннее ряд, тем больше шансов, что интенсивности связей между показателями будут заметно различаться на концах интервала оценки Однако, если взять выборки достаточно большого размера, т.е. те, которые адекватно отражают реально существующие основные взаимосвязи между важными с точки зрения конкретного исследования показателями, то можно не оценивать их взаимодействие, а принимать его как данность и решать задачи анализа и прогнозирования другими средствами, а именно: средствами микромоделирования на исходных данных. Их главной и уникальной особенностью является возможность прямого изменения значений характеристик каждого члена домохозяйства, на которые должно влиять данное конкретное мероприятие, с последующей прямой оценкой обобщенных индикаторов, а также сравнения их значений до и после изменений. Такого тонкого и точного метода анализа целевого воздействия на различные группы населения не допускает ни одна из существующих типов моделей. В рамках предлагаемой методологии решаются целые классы задач, недоступные классическим методам и моделям. Вот простой пример конкретной задачи, которую невозможно решить без знания детальной (на уровне домохозяйств) социально-демографической и социально-экономической структуры населения. «Как изменится неравенство и бедность населения, если поднять минимальный уровень заработной платы на 20%, а пенсию всем категориям пенсионеров увеличить на 15%?». В силу того, что работники с низкой или неполной заработной платой распределены по семьям разного социально-демографического типа (это же касается пенсионеров), а индикаторы неравенства и бедности оценивается по душевым показателям доходов (средний доход на одного члена семьи или домохозяйства), то знаний только о самом размере инвестиций государства и о численности населения, на которую они направлены, будут совершенно недостаточны для расчета необходимых индикаторов. Более того, не очень ясно как проверить эффект от подобных социальных решений для отдельных референтных групп. Однако, если мы имеем представительную выборку домохозяйств с показателями социальной, демографической и экономической структуры, то мы можем конкретно увеличить заработную плату и пенсии целевой совокупности лиц, пересчитать все душевые показатели и дать новую оценку индикаторам бедности и неравенства. Тем самым мы получим оценку эффективности данного мероприятия в области социальной политики Правда это будет оценка для выборки и потому такой результат может дать представление только о направлении процесса в лучшую или худшую сторону. Чтобы перевести результат на уровень генеральной совокупности (уровень всего населения) потребуется произвести дополнительные операции взвешивания (калибровки), чтобы привести уровень представительности различных выборочных социально-демографических типов семей к уровню в реальной структуре всего населения.

Заметим, что предлагаемая методология не эквивалентна классической методике имитационного моделирования, т.к. не предполагается моделирование поведения семей или отдельных ее членов,на основе ранее выявленных зависимостей и вероятностей. Наоборот, делается попытка оценить эффект внешнего целевого воздействия государства на население, через внесение целе- вых изменений в каждую семью и только потом оценить их суммарный эффект для всего населения. Фактически таким образом можно решать задачи типа: «Что будет, если произойдут некоторые события в некотором определенном классе домохозяйств (семей)?». Практически выработка многих государственных решений в социальной сфере сводится к подобным задачам, но только решаются они пока на уровне средних оценок и потому остаются неясными побочные эффекты от этих решений для разных социально-демографических групп населения. Так факт увеличения пенсий в чистом виде отражается на семьях, состоящих из одних пенсионеров, причем, если пенсионеров двое или трое, то эффект еще выше. Однако, если пенсионер живет в семье, где его пенсия является значительной частью денежного дохода семьи, то эффект для самого пенсионера будет существенно меньше. Небольшое пособие на ребенка, как правило, не используется в семье целевым образом Особенно это касается бедных семей. Подобные рассуждения для лиц принимающих решения не являются откровением, но они в своей практике не имеют инструмента для анализа подобных ситуаций, выработки рационального решения и оценки его целесообразности, которую нужно правильно структурировать, чтобы осуществлять мониторинг исполнения.

Ввиду того, что количество целевых групп населения, по реакции которых проверяются успехи в области социальной и семейной политики, а также политики доходов, не велико, а количество инструментов экономического распределения в руках государства ограничено, представляется возможным проводить предварительную экспертизу управленческих решений средствами микромоделирования. При этом различные сценарии распределения средств могут быть сравнимы между собой по величине затрат на их реализацию. Однако подобная оценка не несет в себе социальной составляющей. В качестве примера «социальной» оценки можно привести показатель стоимости снижения на 1% какого-нибудь индикатора бедности или неравенства [5, 7, 8]. Ниже будут рассмотрены другие социальные индикаторы. Многократное использование оценки вариантов социальной политики позволит лицам, принимающим решения оценить чувствительность социальной системы к разного рода целевым воздействиям на различные группы населения.

Интересным и полезным приложением предлагаемой методики оптимизации управленческих решений является моделирование различных шкал налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) и на душевые денежные доходы населения. Проверка различных вариантов налоговых шкал позволяет выбрать шкалу, которая позволяет без значительного социального напряжения (на уровне обычной налоговой практики европейских стран) перераспределить часть средств «богатых слоев» населения для решения социальных и экономических проблем слоев населения с низким уровнем доходов. Конечно, такие расчеты будут носить академический характер, если они не будут подкреплены другими видами анализа и поддержки,на-пример организационной и правовой. Приведенный выше пример модельной оценки полезности мероприятий в социальной сфере показывает актуальность предлагаемого подхода, особенно на уровне региональных образований (федеральных округов и крупных регионов). Старые методы поддержки социальных решений доказали свою несостоятельность в условиях быстроменяющейся действительности. Проведенные конкретные расчеты авторов показали, что получаются очень неожиданные и полезные результаты «не в среднем», а для конкретных референтных групп населения Ввиду того, что объемы данных выборочных обследований Госкомстата велики, а лица принимающие решения не имеют возможности и времени самостоятельно преодолевать технические трудности с данными такого объема, разработка достаточно эффективных процедур приведения содержательных управленческих и аналитических задач к виду удобному для расчетов на выборочных данных является крайне настоятельной.

Проблема эффективности решений, как это уже было отмечено выше, требует более подробного изучения индикаторов их оценки с целью выбора наиболее чувствительного и простого для понимания и расчетов. Важно, чтобы индикаторы эффективности можно было использовать как для населения в целом, населения регионов, а также для различных социально-демографических и экономических групп. Множество экономически важных задач связано именно с анализом взаимосвязи двух структур: социально-демографической структуры населения и структуры доходов, получаемой в результате действующих распределительных механизмов. Более частной задачей является задача оценки долевой структуры домохозяйств определенного типа, обладающих определенным уровнем дохода (попадание, например, в определенный дециль).

Важным моментом при выработке управленческого решения высокого уровня в социальной сфере связано с построением прогнозных сценариев, в рамках которых выделяются средства на социально значимые мероприятия. Существующие методики построения прогнозов, касаются, как правило, определенных групп достаточно устойчивых макропоказателей, динамика которых согласуется в рамках некоторой модели. При этом сам рост или уменьшение показателей представляется достаточной оценкой полезности проводимой экономической и социальной политики Однако сейчас уже очевидно, что это не так. В проекте Перспектив развития России до 2020 г. даются прогнозные оценки значений средней заработной платы, среднего размера пенсии, динамики роста душевого дохода и т.д. Беда в том, что эти величины не прошли серьезной проверки на погружение в реальную или близкую к реальной структуру населения с тем, чтобы проследить, как эти доходы трансформируются в душевые денежные доходы на уровне домохозяйств различных референтных групп. Вполне может оказаться, и проверка покажет это, что после распределения заработной платы, пенсий, стипендий и пособий для достижения среднего душевого дохода, заданного в прогнозе, потребуется увеличить или понизить «другие» доходы в несколько раз. Под «другими» доходами понимаются денежные доходы помимо заработной платы, социальных трансфертов и денежных доходов от ЛПХ (личного подсобного хозяйства). Это рентные доходы, проценты на капитал, доходы от предпринимательской деятельности, от продажи ценных бумаг, теневая заработная плата и т.д. Т.е это те виды доходов, которые в существенно большей мере характерны для богатых и очень богатых слоев населения, и потому в прогноз может быть подспудно заложено увеличение неравенства и бедности.

С учетом всего выше сказанного можно заключить, что прогнозы в социальной сфере можно строить лишь в «сценарной» форме и при том условии, что модели в рамках, которых конструируется потенциальное будущее, должны быть «социальными», т.е. учитывать социально-экономический и демографический состав населения, изменяющего в разной степени свое поведение и отношение к реальности в процессе реализации запланированных изменений. Историческая практика показывает, что чем выше поддержка населения решениям государства в области социальной политики, тем более благоприятен социальный климат и условия жизни в стране. Обобщенным индикатором отношения населения к мерам государства в области социальной политики является показатель - социальной эффективности, который характеризует степень справедливости распределения коллективных ресурсов между различными слоями и группами населения. Поэтому в качестве оценки целесообразности выбора того или иного сценария развития будущего должны быть использованы именно такие количественные и качественные показатели, описывающие разные стороны социально-экономической справедливости К их числу можно отнести: уровень бедности, степень экономического неравенства, соотношение объемов денежных средств, попадающих в низкодоходные и высокодоходные группы населения в результате мер по поддержке доходов населения, показатели развития человеческого потенциала для разных социальных групп населения.

Есть еще один аспект, который получил отражение и решение в рамках предлагаемой методологии моделирования, это – региональный аспект Проблема состоит в том, что разнообразие взаимосвязей социально-демографических и экономических структур в разных регионах, приводит к различным результатам при реализации одних и тех же социально-экономических мероприятий в области социальной политики. Так, если в регионе высокий уровень безработицы, то увеличение средней заработной платы бюджетникам не окажет заметного влияния на уровень бедности и неравенства. Более того, последний показатель может ухудшиться, если бюджетники составляют значительную часть обеспеченного населения! Центральной проблемой при оценке целесообразности мероприятий в социальной сфере является построение такой стратегии, при которой каждый регион не считал себя обделенным. Социальная справедливость реформ должна ощущаться в разных регионах и социальных группах.

Для решения поставленных выше задач в ИСЭПН РАН был разработан инструментарий, получивший название «Стенд», который представляет собой симбиоз хорошо организованной базы выборочных данных и группы программных процедур, позволяющих вносить изменения в базу, в соответствии с требованиями сценария, и рассчитывать заданные характеристики домохозяйств и населения в целом с последующим сравнением исходного и измененного состояний, расчета индикаторов неравенства и бедности, графического представления взаимодействия демографических и социально-экономических структур населения.

Главным практическим выводом работы на «Стенде», полученным на основе моделирования множества сценариев в области социальной политики и политики доходов населения, является вывод о том, что снижение нецивилизованных масштабов неравенства и бедности в России требует коренных изменений в структуре распределительных отношений, базовым элементом которой является введение прогрессивной шкалы налогообложения душевых денежных доходов населения. Реформа налогообложения не должна замыкаться только на заработную плату, которая составляет главную часть дохода для примерно 80% не самой богатой части населения. В отличие от них, доходы 20%-в «богатых» в большей степени состоят из «других» денежных поступлений Более того, представители нижних доходных децилей в основном используют свой доход на потребление, в то время как богатые значительную часть средств тратят на инвестирование во вклады, депозиты, паевые фонды, акции, в расширение производства (увеличение будущих доходов), в покупку недвижимости с целью сдачи в аренду (дополнительный доход!) и вывозят деньги за границу. Богатые могут реализовать выгоду от удорожания собственности (недвижимости), т.к. в отличие от бедных они имеют возможность продать ее не ухудшая своего жилищного состояния (бедные этого сделать не могут, по причине отсутствия второго жилья).

Информационная база, с которой работает «Стенд», базируется на данных выборочного обследования домохозяйств NOBUS (проект Мирового Банка и Госкомстата РФ, 2003 г.). В силу того, что к моменту реализации проекта результаты Переписи населения 2002 г. не были известны, были использованы весовые коэффициенты, полученные после Микропереписи 1994 г., скорректированной на текущие значения демографической статистики. Поэтому на первом этапе до детального анализа социально-экономического состояния населения в 2003 г. была проведена генерализация выборочных данных под социально-демографическую структуру населения 2002 г Следующая корректировка весовых коэффициентов выборки была связана с большими различиями в представительстве работников бюджетной и небюджетной сферы. Так в выборочной совокупности домашних хозяйств России доля бюджетников на 71,6% больше чем в генеральных данных, а доля работающих в небюджетной сфере на 49,6% меньше. Более того, в ряде федеральных округов разница была еще больше. Так в Центральном, Северо-западном и Дальневосточном федеральных округах доля работников бюджетной сферы по данным выборочного обследования была больше на, соответственно, 101,3%, 88,8% и 83,4%, чем в данных Госкомстата за 2003 год, а доля работников небюджетной сферы меньше, соответственно, на: 58,9%, 47,5% и 60,4%. Учитывая, что такая же или близкая к ней ситуация сложилась и в других федеральных округах, данные выборочного обследования NOBUS (как и вся бюджетная статистика, т.к. обследование NOBUS проводилось на той же совокупности домохозяйств) в этой части не репрезентативны.

Для решения этих проблем была разработана следующая процедура балансировки данных. Балансировка данных проводилась по десяти основным группам населения: работникам бюджетной сферы, работникам небюджетной сферы, пенсио-нерам,пенсионерам занятыми в бюджетной сфе-ре,пенсионерам занятыми в небюджетной сфере, детям, детям занятыми в бюджетной сфере, детям занятыми в небюджетной сфере, детям пенсионерам (инвалидам) и безработным. Изначально предполагалась балансировка лишь по 4-м группам: работникам бюджетной сферы, работникам небюджетной сферы, пенсионерам и детям, но из-за значительных пересечений этих групп их балансировка была затруднительна. Поэтому потребовалось более тонкое разбиение на непересекаю-щиеся группы, для которых можно было найти интегральные данные. Для балансировки была разработана специальная методика с предварительным названием CalCom (калибровка комплексов домохозяйств), существенным моментом которой является то, что она в отличие от существующих ныне методик калибрует не отдельные домохозяйства, а их группы, сформированные по каким – то особенно важным для решения конкретных задач балансировки признакам. Такой подход позволяет избежать отрицательных калибровочных весов, которые обязательно возникают при применении метода Calmar (линейная модификация) при значительных (более 15%) отклонениях структурных элементов выборочных и генеральных данных При нелинейной модификации метода Calmar (используется нелинейная функция различия и вводятся ограничения на величину калибровочных коэффициентов, дабы избежать отрицательных значений) результирующее распределение населения по душевому денежному доходу претерпевает значительные искажения, в силу чего оно становится далёким от логнормального, что противоречит экономическому смыслу. Дополнительно возникают региональные искажения, которые не поддаются разумной интерпретации.

В силу того, что в распоряжении авторов исследования было почти 45 тысяч домохозяйств (выборка по России), на первом этапе все домохозяйства были разбиты на 98 уникальных типов, сформированных с учетом процентного соотношению работников бюджетной и небюджетной сферы экономики в ДХ, например: выделялись группы ДХ в которых все члены работают в бюджетной сфере, группы ДХ в которых 2 человека работают в бюджетной и 1 в небюджетной сфере, группы с пенсионерами и безработными и т.д. Эта работа проводилась по Федеральным округам и по России в целом. При этом численность каждой группы базировалась на принятой в Росстате системе поправочных весов, действовавшей в 2003 г. Таким образом, были получены данные о численности для всех групп в абсолютных единицах Аналогичные данные были выбраны из 6-го тома Переписи населения 2002 г., которые и послужили целевыми величинами, под которые необходимо было скорректировать первоначальные веса. К сожалению, не для всех групп удалось найти аналоги в переписи, в частности, это касалось безработных, детей инвалидов и т. д. Для них были сделаны модельные или экспертные оценки из социологической литературы и частных обследований

На следующем этапе был сделан расчет групповых весов и только после этого решалась задача коррекции весов, которые должны были вывести численности всех перечисленных выше социально-демографических и экономических групп населения на генеральные показатели, то есть на численность этих групп в РФ на 2002 г.

В силу того, что исходные данные и данные государственной статистики неполны по некоторым позициям, то между ними возникают балансовые несоответствия, мешающие получению решения (то есть ошибка постоянно остается больше 0) Другая проблема, состояла в том, что отдельные веса приходилось изменять столь сильно, что это противоречило изначальному принципу минимального отклонения от первоначальных весов В силу того, что в данном случае не стояла задача предложить совершенно другую систему весов, а только провести допустимую коррекцию, например, в диапазоне отклонения до 20%, при расчетах были заданы эти ограничения. «Стенд» позволяет менять эти ограничения в зависимости от конкретных задач. Фактически такой же подход применяется экономистами при использовании методики Calmar’a (нелинейная модель).

Похожим образом были получены балансировочные коэффициенты для всех округов, единая выборка по РФ была получена объединением выборок по округам. Расчеты социально-экономических показателей по России в целом и по России, «сложенной» из округов позволила выявить проблемные точки для экономического анализа и наметила направление совершенствования статистической базы.

Существует еще одно обстоятельство, которое делает предпочтительным метод перехода на уровень генеральной совокупности «снизу-вверх» Дело в том, что корректировка весов на полной выборке (Россия) хотя и оказывается легче, в том смысле, что выбросы в распределениях встречаются значительно реже из-за большего разнообразия типов ДХ, однако при этом балансовые «невязки» одних регионов компенсируются за счет искажения данных других регионов. В результате, при расчете региональных оценок по данным, взвешенным по России в целом, существенно более заметны отклонения средних значений региональных показателей от региональных интегральных данных. Практика работы с указанными данными позволяет сделать следующий вывод: когда разнообразие типов ДХ высокое, применение методики взвешивания отдельных ДХ имеет свои преимущества, в частности в случае, когда нет итоговых данных для многих типов ДХ. Так на уровне отдельного региона может не быть некоторых структурных данных о численности семей с детьми и двумя работниками государственного сектора и т.д. В этом случае после «индивидуального» перевзвешива-ния ДХ можно такую оценку сделать.

После 1-го этапа балансировки структурные невязки значительно снизились, так по России разница в среднем составила 1,9%, а по федеральным округам в среднем составила 3,3%.

В силу того, что в выборке население с разными доходами представлено с существенным преобладанием лиц с малым и средним доходом, то это приводит к смещению оценок среднего душевого денежного дохода и соответствующей медианы. Необходимо оценить долевое распределение выборочных данных по децильным группам,гра-ницы которых рассчитаны для генеральной совокупности. Границы разбиения на доходные децили высчитываются с помощью логарифмически нормального распределения, параметры которого определяются по генеральному среднему душевому денежному доходу и по доле населения, находящегося ниже определённой границы душевого денежного дохода (была выбрана граница в 1500 руб. в месяц на душу). После этого в этих границах вычисляется количество населения из выборки По отношению численностей населения генеральной и выборочной совокупности в этих границах вычисляются веса для всех домохозяйств выборочной совокупности (свои для каждого интервала границ генерального распределения) и восстанавливается полная картина распределения населения по децильным группам.

В связи с тем, что при перевзвешивании с целью приведения выборочной совокупности в соответствие с генеральным распределением населения по душевому денежному доходу доля населения по основным социально-экономическим группам меняется в среднем на 10-15%, необходимо провести повторную калибровку данных при помощи метода CalCom, как это делалось на 1-м этапе. В итоге формируется 3-ий набор калибровочных весов для каждого домохозяйства и максимальные невязки структурных показателей сокращаются по России в среднем до 1%, а по федеральным округам до 2%.

Комплекс описанных выше процедур был реализован как для выборочных совокупностей российских домохозяйств в целом, так и для выборочных совокупностей домохозяйств каждого федерального округа в отдельности.

Использование полученной системы калибровочных коэффициентов позволяет привести социально – демографические структуры выборочных совокупностей домашних хозяйств по всем федеральным округам и России в целом в полное соответствие с генеральными данными по большинству необходимых для решения предполагаемых задач характеристикам. После этого выборки по федеральным округам объединяются в единую выборку по РФ. Расчеты социально-экономических показателей по России в целом и по России, как композиции федеральных округов, позволяет выявить округа «доноры» и оценить размер финансовых перетоков, необходимых для совершенствования параметров межбюджетных отношений.

Системная увязка решений на региональных и общероссийском уровнях предъявляет особые требования к методологии построения информационной базы инструментария. Здесь основным принципом должна стать - композиция условно репрезентативной совокупности российских домохозяйств из условно репрезентативных совокупностей региональных домохозяйств. Только в этом случае рассчитываемые при помощи инструментария последствия общероссийских решений в области социальной политики найдут адекватную оценку на уровне регионов и федеральных округов и, как следствие этого, может быть построена объективная база для реформирования архитектуры межбюджетных отношений. Как было отмечено выше, значения характеристик бедности и неравенства, рассчитанные для отдельных регионов,на базе общероссийских весов (то есть рассчитанных при условии выполнения всех учитываемых балансов на уровне России) заметно отличаются от аналогичных величин, но рассчитанных на «родных» региональных весах.

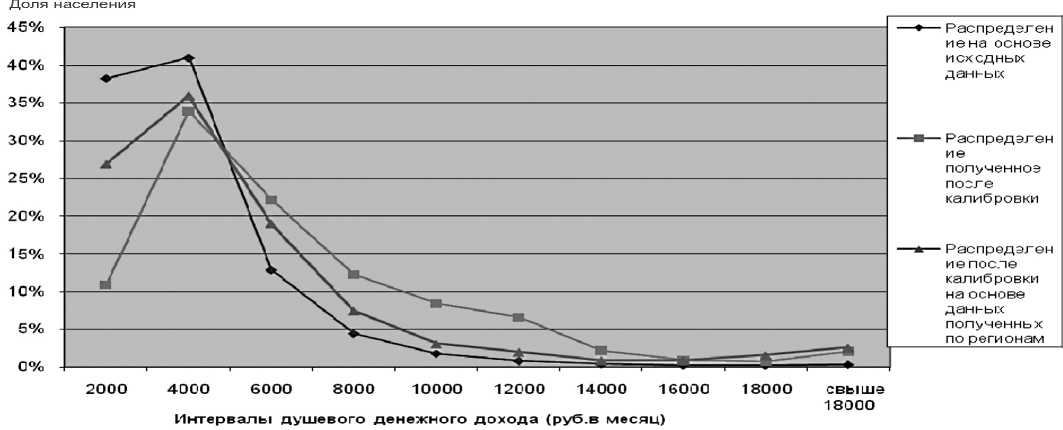

На рисунке 1 и в таблице 1 приведены данные сразу по трем выборкам: исходной, после «прямой» генерализации и комбинированной, сложенной из выборок Федеральных округов. Даже самый поверхностный анализ диаграмм и таблиц позволяет сделать вывод о том, что условно репрезентативная совокупность российских домохозяйств, сформированная на основе композиции условно репрезентативных (откалиброванных) региональных совокупностей существенно отличается от условно репрезентативной (откалиброванной) совокупности российских домохозяйств, построенных на исходных данных. Отличия в первую очередь касаются распределения населения России по душевому денежному доходу.

При композиции откалиброванных региональных совокупностей показатели экономической дифференциации населения становятся выше. Так, коэффициент фондов становится выше на 42%, коэффициент Джини – на 13,4%, абсолютная бедность – на 72%, относительная детская бедность – на 32%. Этот факт свидетельствует о том, что при композиции условно репрезентативных региональных совокупностей становится задействованным фактор реальной дифференциации регионов по уровню жизни населения, в то время как при калибровке исходной (не полностью учитывающий реальную дифференциацию регионов) совокупности российских домохозяйств этот фактор нивелируется. Можно сделать осторожный вывод: расчёты показателей неравенства и бедности на основе данных ОБДХ, без учёта региональной структуры выборочной совокупности российских домохозяйств, приводит к весьма существенному занижению реальных масштабов неравенства и бедности.

Рис. 1. Исходное и сценарное распределения населения РФ по душевому денежному доходу

Таблица 1

|

Наименования индексов |

Исходные данные |

Сценарные (на основе исходных данных) |

Сценарные (на основе данных, полученных по регионам) |

|

Коэффициент фондов по располагаемому денежному доходу |

15,9 |

18,1 |

21,5 |

|

Коэффициент фондов по денежному доходу |

16,1 |

17,7 |

21,1 |

|

Коэффициент Джини |

0,373 |

0,416 |

0,454 |

|

Уровень бедности, % |

42,4 |

24,9 |

30,0 |

|

Доля детей за чертой бедности (от численности детей), % |

56,89 |

37,0 |

44,6 |

|

Относительная бедность (д.д.д. < 60% медианного д.д.д.), % |

14,86 |

24,6 |

17,5 |

|

Доля детей за чертой относительной бедности (от численности детей), % |

24,4 |

28,1 |

29,4 |

|

Медиана д.д.д. |

2419,3 |

3547,7 |

3151,9 |

|

60% от медианы д.д.д. |

1451,6 |

2128,6 |

1891,1 |

|

Располагаемый средний душевой денежный доход |

3 040,4 |

4 793,6 |

4 697,3 |

|

Средний душевой денежный доход |

3 288,0 |

5 191,9 |

5 080,8 |

Основные показатели бедности и неравенства в России

Еще более выпукло указанные различия можно увидеть из таблицы 2, где представлены оценки показателей неравенства и бедности, полученные по двум методикам.

Таблица 2

Сопоставление показателей неравенства и бедности в федеральных округах Российской Федерации*

|

Показатели неравенства и бедности |

||||||

|

Федеральные округа |

Коэффициент фондов (Госкомстат) |

Коэффициент фондов (сценарий) |

Индекс Джини (Госкомстат) |

Индекс Джини (сценарий) |

Абсолютная бедность (Госкомстат), % |

Абсолютная бедность (сценарий, % |

|

Дальневосточный |

12,10 |

13,91 |

0,384 |

0,378 |

29,66 |

35,32 |

|

Приволжский |

12,02 |

11,45 |

0,383 |

0,357 |

25,84 |

27,32 |

|

Северо-Западный |

12,68 |

15,51 |

0,391 |

0,413 |

21,89 |

28,59 |

|

Сибирский |

12,98 |

13,28 |

0,394 |

0,370 |

28,11 |

29,70 |

|

Уральский |

17,85 |

14,32 |

0,437 |

0,377 |

20,63 |

17,83 |

|

Центральный |

30,30 |

37,21 |

0,506 |

0,526 |

23,04 |

11,20 |

|

Южный |

9,94 |

9,22 |

0,356 |

0,337 |

29,47 |

13,41 |

|

Россия |

14,50 |

21,14 |

0,403 |

0,454 |

20,30 |

30,01 |

* Показатели получены на основе генерализированной совокупности населения – сценарные и данные Госкомстата.

Анализ таблицы 2 позволяет сделать вывод о том, что наибольшее влияние на масштабы неравенства и бедности в России в целом оказывает Центральный федеральный округ, составной частью которого является Москва со своими запредельными масштабами неравенства и бедности.

Использование методологии «Стенд» открывает новые возможности для формирования операциональной системы межбюджетных отношений Ниже приводятся результаты оценки параметров межрегионального перераспределения финансовых ресурсов, которые могут быть получены за счёт перехода к прогрессивному налогообложению душевых денежных доходов. При этом обязательным условием является использование условно репрезентативной совокупности российских домохозяйств, сформированной путём композиции откалиброванных и сбаланнсированных с макроданными государственной статистики региональных совокупностей домохозяйств. Только в этом случае можно ожидать, что общероссийские нормативы реформирования распределительных отношений (а в едином государстве и не могут существовать различные региональные правила налогообложения и критерии мероприятий поддержки доходов населения) будут системно увязаны на региональном уровне. В нашем случае это означает, что если на общероссийском уровне среднероссийский располагаемый душевой денежный доход не меняется (а это было основное ограничение при моделировании вариантов мероприятий по реформированию распределительных отношений), то сальдо избытков и нехватки финансовых ресурсов по регионам должно стремиться к 0.

В рамках предлагаемой методологии были рассмотрены разные сценарии в сфере социальной политики, проведена их оценка и ниже приведены результаты расчета по сценарию, выводящему Россию на уровень развитых стран Европы по показателям общей и детской бедности и неравенства. Исходное социально-демографическое и экономическое состояние соответствует 2003 г Ниже представлен список мероприятий, которые нужно реализовать в рамках реформы распределительных отношений, чтобы достичь приемлемого уровня неравенства и бедности:

– введение гарантированного минимума располагаемых душевых денежных доходов для нуклеарных семей с детьми на уровне 2500 руб.(>

50% медианного располагаемого душевого денежного дохода) и ежемесячное пособие на ребёнка для остальных бедных семей с детьми –700 руб.;

– повышение МРОТ до ПМ = 2143 руб.;

– повышение пенсий неработающих пенсионеров до 2-х ПМ = 4286 руб.;

– повышение минимальных пенсий всех видов до ПМ = 2143 руб.;

– повышение зарплаты бюджетников в 1,14 раза;

– ввести прогрессивное налогообложение душевых денежных доходов по «мягкой» шкале (см. таб. 3).

Таблица 3

Ставки налога на душевой денежный доход

|

Шкала и границы для налога с душевых денежных доходов без социальных трансфертов |

||||

|

диапазоны душевых денежных доходов, (руб. в месяц на душу) |

вычеты из душевых денежных доходов по диапазонам, % |

результирующая ставка налога, % |

||

|

от |

до |

от |

до |

|

|

0,00 |

2500,00 |

13,0 |

13,0 |

13,0 |

|

2500,00 |

7500,00 |

27,0 |

13,0 |

22,3 |

|

7500,00 |

15000,00 |

37,0 |

22,3 |

29,7 |

|

15000,00 |

25000,00 |

47,0 |

29,7 |

36,6 |

|

25000,00 |

75000,00 |

57,0 |

36,6 |

50,2 |

|

75000,00 |

9999999,00 |

60,0 |

50,2 |

59,9 |

В таблице 4 представлены нормативы межрегионального перераспределения финансовых ресурсов (последняя колонка таблицы 4), полученных за счёт перехода к прогрессивному налогообложению душевых денежных доходов населения и выполнении других мероприятий, для реализации рассматриваемого сценария поддержки доходов населения России на уровне каждого региона (в нашем случае – на уровне Федерального округа). Оказалось, что единственным донором является Центральный Федеральный округ (он должен отдавать ежемесячно 27,8 млрд руб.), а главными реципиентами – Южный Федеральный округ (сюда должно ежемесячно поступать 11,4 млрд руб.) и Приволжский федеральный округ (10,8 млрд руб.).

Параметры межбюджетных отношений в 2003 г.

Таблица 4

|

Располагаемый душевой денежный доход (руб./мес.) |

Расчёт параметров межбюджетных отношений |

||||

|

Исходный сценарный |

После изменения механизма распределения доходов |

Сальдо на душу (руб./мес.) |

Численность населения, чел. |

Сальдо по населению (млрд руб./мес.) |

|

|

Россия |

4697 |

4697 |

0,00 |

144283704 |

0,00 |

|

Урал |

3586 |

3799 |

213,00 |

12349796 |

2,63 |

|

Приволжье |

3587 |

3935 |

348,00 |

30987823 |

10,78 |

|

Центр |

7234 |

6498 |

-736,00 |

37734471 |

-27,77 |

|

Юг |

2959 |

3459 |

500,00 |

22850782 |

11,42 |

|

Сибирь |

3936 |

4115 |

179,00 |

19901263 |

3,56 |

|

Северо-Запад |

4976 |

4978 |

2,00 |

13831542 |

0,03 |

|

Дальний Восток |

5217 |

5270 |

53,00 |

6633787 |

0,35 |

|

Невязка |

1,00 |

||||

Следует особо отметить, что здесь перераспределяется только общероссийская сумма располагаемых денежных доходов населения.

Заключение

Система «стенд – Россия» – региональные «стенды» позволит рассчитываемые при помощи инструментария последствия общероссийских решений в области социальной политики адекватно переносить на уровень регионов и федеральных округов, что создаст основу для построения объективной базы для реформирования архитектуры межбюджетных отношений, необходимость чего в условиях предлагаемой нами реформы распределительных отношений трудно переоценить.

При формировании информационной базы наиболее трудоёмким был этап калибровки региональных выборочных совокупностей домашних хозяйств с целью приведения их социально – демографических структур в соответствие с данными государственной статистической отчётности Ввиду существенных, с точки зрения целей настоящего исследования, недостатков существующих методов калибровки (например, процедуры CALMAR) оказалось необходимым разработать методику калибровки, свободную от недостатков существующих методов. Методика, разработанная авторами, калибрует не отдельные домохозяйства, а их группы, сформированные по каким-то особенно важным для решения конкретных задач балансировки признакам. Такой подход позволяет избежать отрицательных калибровочных весов, которые обязательно возникают при применении метода Calmar (линейная модификация) при значительных (более 15%) отклонениях в структурных элементах выборочных и генеральных данных. При нелинейной модификации метода Calmar (введении ограничений на калибровочные веса, дабы избежать их отрицательных значений) результирующее распределение населения по душевому денежному доходу претерпевает значительные искажения, в силу чего оно становится далёким от логнормального, что противоречит экономическому смыслу.

Анализ результатов исследований позволяет сделать крайне важный для последующих исследований вывод о том, что условно репрезентативная совокупность российских домохозяйств, сформированная на основе композиции условно репрезентативных (откалиброванных и сбалансированных с макроданными государственной статистики по структуре доходов) региональных совокупностей, существенно отличается от используемой Госкомстатом совокупности, на основе которой осуществляются расчеты показателей неравенства и бедности населения как для России, так и для регионов. При композиции откалиброванных региональных совокупностей показатели экономической дифференциации населения становятся значительно выше. Так коэффициент фондов становится выше на 46%, коэффициент Джини – на 12,6%, абсолютная бедность – на 50%. Этот факт свидетельствует о том, что при композиции условно репрезентативных региональных совокупностей становится задействованным фактор реальной дифференциации регионов по уровню жизни населения. Другими словами, расчёты показателей неравенства и бедности на основе данных ОБДХ без учёта региональной структуры выборочной совокупности российских домохозяйств, приводит к весьма существенному занижению реальных масштабов неравенства и бедности

При рассмотрении показателей относительной бедности следует иметь в виду следующее обстоятельство: по методике OECD общая по всему населению относительная бедность – это доля населения с располагаемым (после снятия налогов) душевым денежным доходом ниже 60% медианного располагаемого денежного дохода, а относительная детская бедность – доля детей, проживающих в домохозяйствах с располагаемым душевым денежным доходом ниже 50% медианного располагаемого душевого денежного дохода. Кроме того необходимо учитывать, что в данном исследовании в соответствие с методикой OECD коэффициент фондов, индекс Джини и абсолютная бедность рассчитывается по располагаемому душевому денежному доходу. В то время как Госкомстат исчисляет эти показатели по душевому денежному доходу Наши расчёты показывают, что вопреки логике (например, в Европе противоположная картина) сейчас в России коэффициент фондов, индекс Джини и относительная бедность по располагаемому доходу выше, чем по денежному. Этот парадокс объясняется просто – налогообложение в высоких децилях существенно более низкое в связи с тем, что денежный доход «богатых» домохозяйств в большей мере определяется «другими» (все доходы кроме заработной платы, социальных трансфертов и доходов от продажи продукции ЛПХ) денежными доходами, а не заработной платой, налог с которой берут дважды: сначала СН = 34,2% (в 2003 г. – ЕСН =

26%), затем НДФЛ = 13%. Расчёты показывают, что средняя ставка налогообложения «других» денежных доходов не превышает 4%.

Анализ данных региональных показателей неравенства и бедности позволяет сделать вывод о том, что главным фактором катастрофических масштабов неравенства и бедности в России в целом являются масштабы неравенства и бедности в Центральном федеральном округе, связанные с тем, что составной его частью является Москва со своими запредельными масштабами неравенства и бедности.

Проанализирован один из возможных вариантов реформы распределительных отношений, который соответствует всем европейским стандартам неравенства и бедности. Основной акцент этих мероприятий был сделан на поддержке семей с детьми, так как запредельная детская бедность в России является по многим причинам, а главная среди них – угроза депопуляции, непосредственной угрозой безопасности России. Следует отметить, что сформулированные в предлагаемом в отчёте виде мероприятия по поддержке семей с детьми полностью выводят все нуклеарные семьи с детьми – основной репродуктивный потенциал страны из состояния относительной бедности.

Наибольший удельный вес в доходах наиболее состоятельных групп населения имеют «другие» денежные доходы, т.е. доходы из различных источников, за исключением заработной платы и социальных трансфертов. Так, если для малообеспеченных групп населения России (50% населения) эти виды доходов не превышают в среднем 15%, то для самых «богатых» 10% - ов населения они превышают 60% (в Москве 90%). Доля заработной платы при миллионных доходах стремится к нулю, а «другие» денежные доходы – к 100%. Поэтому механизм прогрессивного налогообложения должен быть ориентирован не на налогообложение заработной платы, которое в первую очередь ударит по среднему классу и, практически, не затронет доходы самых высокообеспеченных групп населения, а на «другие» денежные доходы (доходы от собственности, акций, облигаций, бонусы и теневые поступления). Другими словами, объектом прогрессивного налогообложения должны стать полные семейные доходы (за вычетом социальных трансфертов), а ставка налогообложения должна применяться к душевым денежным доходам семей. Такая форма налогообложения будет льготной для семей с детьми.

Шкала прогрессивного налогообложения душевых денежных доходов населения в рассматриваемом варианте реформирования распределительных отношений представляется среднежёсткой при сравнении со шкалами стран Европы Можно заметить, что от реформы распределительных отношений значительные потери несёт только 10-й дециль -25,5%, в 9-м дециле потери незначительны -4,7%. Можно предположить, что средний класс, представители которого ориентировочно располагаются в 7,8 и 9-м децилях, по крайней мере, в среднем ничего не теряют.

Использование методологии «Стенд» открывает новые возможности для формирования операциональной системы межбюджетных отношений. При этом основным условием достоверности рассчитанных параметров межрегионального перераспределения полученных за счёт перехода к прогрессивному налогообложению душевых денежных доходов финансовых ресурсов является использование условно репрезентативной совокупности российских домохозяйств, сформированной путём композиции откалиброванных и сбаланнсированных с макроданными государственной статистики региональных совокупностей домохозяйств. Только в этом случае можно ожидать, что общероссийские нормативы реформирования распределительных огтношений (а в едином государстве и не могут существовать различные региональные правила налогообложения и критерии мероприятий поддержки доходов населения) будут системно увязаны с региональным уровнем.

Рассчёты показывают, что единственным донором является Центральный федеральный округ (он должен отдавать ежемесячно 27,8 млрд руб), а главными реципиентами – Южный федеральный округ (сюда должно ежемесячно поступать 11,4 млрд руб.) и Приволжский федеральный округ (10,8 млрд руб.).

-

1. Шевяков А.Ю., Жаромский В.С., Сопцов В.В Проблемы экономического неравенства населения Москвы // Экономика мегаполисов и регионов. – 2008, № 3

-

2. Шевяков А.Ю., Жаромский В.С., Сопцов В.В Стратегические направления политики доходов населения города Москвы // Экономика мегаполисов и регионов. – 2008, № 5.

-

3. Шевяков А.Ю., Жаромский В.С., Жеребин В.М., Сопцов В.В. Статистика семьи и пути ее совершенствования / М.: М-Студио. – 2008.

-

4. Жаромский В.С., Сопцов В.В. Семейная структура населения, бедность и неравенство // Материалы международной конференции «Население, семья, уровень жизни», посвященной году семьи и 20-летию ИСЭПН РАН, М., октябрь 2008.

-

5. Шевяков А.Ю., Жаромский В.С., Сопцов В.В. Современная социальная политика: анализ эффективности и направления реформирования. Под редакцией А.Ю. Шевякова / М.: ИСЭПН РАН. – 2008.

-

6. Жаромский В.С., Сопцов В.В., Шевяков А.Ю Микромоделирование точечных социально-экономических воздействий // Народонаселение. – 2008, № 1.

-

7. Жаромский В.С., Сопцов В.В., Шевяков А.Ю. Демографический потенциал семей и экономика его развития // Народонаселение. – 2009, № 1.

-

8. Шевяков А.Ю., Сопцов В.В., Овчарова Л.Н., Жа-ромский В.С. Актуальные проблемы семейной политики. Под редакцией А.Ю. Шевякова // М.: ИСЭПН РАН. – 2010.

-

9. Система экономико-математических моделей для анализа и прогноза уровня жизни. Под ред. акад Н.П. Федоренко и Н.М. Римашевской. – М.: Наука, 1986 (глава 4).

Список литературы Неравенство и бедность в России - оценки и пути преодоления (региональные особенности)

- Шевяков А.Ю., Жаромский В.С., Сопцов В.В. Проблемы экономического неравенства населения Москвы // Экономика мегаполисов и регионов. - 2008, № 3.

- Шевяков А.Ю., Жаромский В.С., Сопцов В.В. Стратегические направления политики доходов населения города Москвы // Экономика мегаполисов и регионов. - 2008, № 5.

- Шевяков А.Ю., Жаромский В.С., Жеребин В.М., Сопцов В.В. Статистика семьи и пути ее совершенствования / М.: М-Студио. - 2008. EDN: QOPHDJ

- Жаромский В.С., Сопцов В.В. Семейная структура населения, бедность и неравенство // Материалы международной конференции «Население, семья, уровень жизни», посвященной году семьи и 20-летию ИСЭПН РАН, М., октябрь 2008.

- Шевяков А.Ю., Жаромский В.С., Сопцов В.В. Современная социальная политика: анализ эффективности и направления реформирования. Под редакцией А.Ю. Шевякова / М.: ИСЭПН РАН. - 2008. EDN: QUECHF

- Жаромский В.С., Сопцов В.В., Шевяков А.Ю. Микромоделирование точечных социально-экономических воздействий // Народонаселение. - 2008, № 1. EDN: ILJDQR

- Жаромский В.С., Сопцов В.В., Шевяков А.Ю. Демографический потенциал семей и экономика его развития // Народонаселение. - 2009, № 1. EDN: OCBCWX

- Шевяков А.Ю., Сопцов В.В., Овчарова Л.Н., Жаромский В.С. Актуальные проблемы семейной политики. Под редакцией А.Ю. Шевякова // М.: ИСЭПН РАН. - 2010.

- Система экономико-математических моделей для анализа и прогноза уровня жизни. Под ред. акад. Н.П. Федоренко и Н.М. Римашевской. - М.: Наука, 1986 (глава 4).