Нерешенные проблемы археологии и истории Крыма римского времени

Автор: Храпунов И.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 279, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье речь идет о проблемах, возникающих перед исследователями истории Крыма римского времени. Они не только не решены, но даже не сформулированы и не продуманы подходы для их решения. Открыто множество больших грунтовых могильников, но нет связанных с ними поселений. Из-за этого мы не понимаем образ жизни, оставившего могильники населения. Новые открытия продемонстрировали, что существующие представления о происхождении могильников с кремациями явно неадекватны археологической ситуации. Общепринятое мнение о присутствии в Крыму аланов держится на весьма шатком основании. Осознание трудностей, возможно, станет первым шагом на пути их преодоления.

Крым, поселения, могильники, склепы, кремации, германцы, аланы

Короткий адрес: https://sciup.org/143184798

IDR: 143184798 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.279.7-18

Текст научной статьи Нерешенные проблемы археологии и истории Крыма римского времени

История населения внутренних районов Крыма, расположенных за пределами античных государств, в римское время освещена античными письменными источниками очень скупо. Известно, что живших там варваров греки и римляне именовали скифами (КБН № 32, 33, 39, 40, 1237; Сапрыкин, 2005. С. 46), таврами (Tac. Ann. XII, 17; КБН № 39, 40; Соломоник, 1983. № 13; Сапрыкин, 2005. С. 46) или тавроскифами (КБН № 1008; Соломоник, 1962). С ними в I–II вв. н. э. периодически воевали боспорские цари. В результате к концу II в. н. э. крымские варвары (или какая-то их часть), очевидно, оказались в зависимости от Боспора (КБН № 1237). Скифы в I в. н. э. атаковали Херсонес и спровоцировали тем самым поход в Крым легата Мезии Тиберия Плавтия Сильвана Элиана (. Тавры в середине I в. н. э. перебили отряд римлян, прибитый штормом к их берегу (Tac. Ann. XII, 17), а во второй половине столетия убили одного или двух вольноотпущенников, входивших в состав вексилляции, квартировавшей в Херсонесе (Соломоник, 1983. № 13). Если основываться

только на письменных источниках, выходит, что вся история населения Крыма сводилась к военным действиям против эллинов и римлян. Для позднеримского времени письменные источники отсутствуют.

Для реконструкции истории полуострова приходится обращаться к данным археологии. Сделано немало, историография весьма обширна. Историю Крыма в римское время, в общих чертах, мы себе представляем. Тем не менее многое остается неясным. Попробуем обозначить проблемы, которые кажутся неразрешимыми. Впечатление, наверняка, обманчивое, но для того, чтобы двигаться дальше, нужно их хотя бы сформулировать. Ниже речь пойдет о трех проблемах, кажущихся кардинальными для понимания истории Крыма, но не имеющими пока решения.

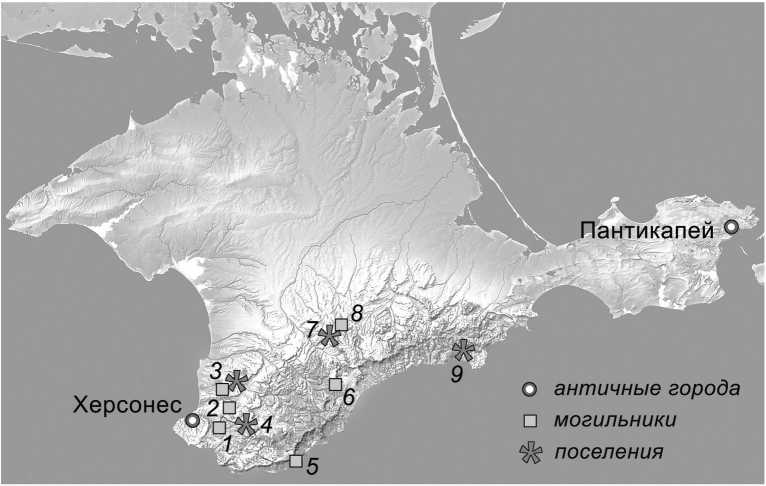

Отсутствие поселений позднеримского времени

В предгорном Крыму до середины III в. н. э. существовали весьма многочисленные поселения, относящиеся к позднескифской культуре (см., например: Высотская , 1972. С. 32–63; 1979; 1994. С. 7–47; Колтухов , 1999. С. 38–41; Зайцев , 2003; Гаврилов , 2004. С. 27–41, 88–102). К некоторым из них примыкали могильники ( Сымонович , 1983; Богданова , 1989; Храпунов и др. , 2001; Пуздров-ский , 2007; Зайцев и др ., 2007; Мульд, Кропотов , 2015; Пуздровский, Труфанов , 2016; 2017а; 2017б; Пуздровский и др ., 2021; Труфанов , 2022). В том же регионе открыто больше десятка могильников, относящихся к нейзацкой археологической культуре. Они возникли в конце I или в начале II в. н. э. и перестали использоваться в конце IV или в начале V в. н. э. ( Храпунов , 2019. С. 33). На южном берегу полуострова в позднеримское время жили люди, хоронившие по обряду кремации ( Храпунов , 2016а. С. 125, 126). Ни в предгорьях, ни на Южном берегу Крыма не обнаружены поселения, жителям которых принадлежали могильники. Вообще, поселенческие структуры, существовавшие после гибели позднескифских, буквально единичны. К их числу относится поселение в Барабанов-ской балке, расположенное в долине реки Зуя (рис. 1: 7 ). Там открыт культурный слой мощностью более 1,5 м, каменные постройки, полуземлянки, многочисленные хозяйственные ямы, погребения младенцев и другие объекты. Следует отметить необычный выбор места для поселения – на крутом склоне оврага. Датируется оно II – серединой IV в. н. э. ( Храпунов , 2016б). Приблизительно в 200 м от Барабановской балки находится могильник Нейзац, использовавшийся во II–IV вв. н. э. (рис. 1: 8 ). Его ранние погребения перекрыты культурным слоем, накопившимся в IV в. н. э. Открыты каменная стена, хозяйственные и столбовые ямы, ямы для установки сосудов. Люди, в результате деятельности которых накопился культурный слой, продолжали хоронить в нескольких метрах от его границ. Рядом с могильником раскопан производственный комплекс. Описанная ситуация представляется беспрецедентной ( Храпунов и др. , 2010. С. 8–12; Власов и др. , 2011; Храпунов , 2016в. С. 17, 18). В долине реки Кача, на вершине невысокой горы Тас-Тепе, обнаружено обнесенное каменной стеной, лишенное культурного слоя укрепление площадью 0,25 га (рис. 1: 3 ). На склонах найдены обломки керамических сосудов IV в. н. э. ( Кутайсов , 1983. С. 144– 147; Айбабин , 1999. С. 16). На вершине горы Мангуп-Кале в переотложенном

Рис. 1. Карта археологических памятников, упомянутых в статье

1 – Совхоз 10; 2 – Фронтовое 3; 3 – Тас-Тепе; 4 – Мангуп-Кале; 5 – Ай-Тодор; 6 – Ча-тыр-Даг; 7 – Барабановская балка; 8 – Нейзац; 9 – Тарак-Таш состоянии найдены обломки от нескольких сотен амфор и несколько десятков монет III–IV вв. н. э. (рис. 1: 4). Несомненно, на вершине горы в это время жили люди, но никаких иных признаков их пребывания пока не найдено (Иванова, 2013; Яшная, 2015; Храпунов, 2017). На крутом склоне хребта Тарак-Таш под Судаком раскопаны каменные постройки, интерпретируемые исследователями как святилища (рис. 1: 9). Они использовались длительное время, в том числе и в III–IV вв. н. э. (Мыц, Труфанов, 2005–2009; Мыц и др., 2007; Шаров, 2009; 2016). В разных местах Горного Крыма имеется еще несколько объектов в виде насыщенного находками культурного слоя римского времени, но без построек. Обычно их именуют святилищами (Лысенко, 2005–2009; Лысенко, Сердюк, 2023). Это все, что можно сказать, судя по опубликованным материалам, о не позднескифских поселенческих структурах Горного Крыма. Не связанные с поселениями могильники, как уже говорилось, весьма многочисленны. В самом большом из раскопанных могильников – Нейзац – открыто 600 погребальных сооружений разных типов. Грунтовые некрополи, состоявшие из сотен могил с тысячами погребенных, конечно, не могли быть оставлены кочевниками. Легче всего объяснить описываемую ситуацию тем, что поселения найдутся когда-нибудь в будущем. Могильники исследуются десятки лет, каждый исследователь, естественно, старался обнаружить поселение, которому принадлежал могильник, но безуспешно. Так что перспективы обнаружения соответствующих поселений весьма туманны. Лучше поискать какое-то позитивное решение проблемы. Пока это никому не удалось. Могли бы помочь делу этнографические аналогии, но они пока не нашлись. Приходится удовлетворяться сугубо умозрительным и мало что объясняющим предположением о людях, живущих в легких съемных жилищах, не оставляющих следов, доступных для изучения археологу, и передвигающихся по небольшим замкнутым маршрутам, позволяющим вернуться к могильнику каждый раз, когда умирал кто-то из членов коллектива. Отсутствие поселений и удовлетворительного объяснения этому факту не дает возможности составить сколько-нибудь адекватное представление об образе жизни людей, населявших в позднеримское время Крымские горы и предгорья.

Могильники с кремациями

Южнобережные могильники Айтодорский (рис. 1: 5 ) и Чатырдагский (рис. 1: 6 ) с момента открытия привлекли внимание исследователей своей необычностью для Крыма. Были высказаны разные мнения о причинах появления в Крыму некрополей с кремациями. Постепенно утвердилось представление о том, что они были оставлены готами, пришедшими на полуостров в середине III в. н. э. Оно было основано на приблизительном совпадении дат письменных источников о появлении в Крыму германцев и времени возникновения могильников с кремациями, а также на описании Прокопием Кесарийским страны Дори, «…где с давних времен живут готы» (Procop. De aed . III, 13; Гей, Бажан , 1997. С. 24–36; Айбабин , 1999. С. 24–36; Kazanski , 2002. P. 409–413; Мыц и др ., 2006. С. 186–188). Заключение вполне логичное. Правда, смущало два обстоятельства. Во-первых, южнобережные крымские могильники не соответствуют по совокупности признаков ни одной из археологических культур, оставленных германцами. Во-вторых, на Боспоре, куда германцы вторглись, судя по письменным источникам (Zosim. I. 31, 32; Zon. Ann . XII, 21), могильников с кремациями, подобных южнобережным, нет.

В Байдарской и Варнутской долинах, расположенных вблизи Херсонеса, недавно открыты могильники с кремациями, датированные, в целом, II в. до н. э. – II в. н. э., т. е. временем гораздо более ранним, чем появление в Крыму германцев ( Савеля, Савеля , 2018; Нессель , 2018а; 2018б). К давно известному могильнику Совхоз 10 (рис. 1: 1 ) с биритуальным обрядом погребения ( Стржелецкий и др. , 2003–2004) добавились вновь открытые. Среди них, в первую очередь, следует назвать могильник Фронтовое 3 (рис. 1: 2 ), где по обряду кремации перестали хоронить в первой половине III в. н. э ( Свиридов , 2023. С. 111–113). Таким образом выяснилось, что традиция кремировать умерших сформировалась в Крыму задолго до появления на полуострове германцев. Оказалось, что проблему происхождения населения, хоронившего по обряду кремации, приходится решать едва ли не заново. На этот счет высказано первое предположение. Варваров, сжигавших своих умерших соплеменников, предложено разделить на две группы. Тех, которые восприняли эту традицию из Херсонеса, и тех, на кого повлияли германцы (Там же. С. 114). Пока это предположение не аргументировано должным образом. К тому же, оно далеко не безальтернативно.

Аланская проблема

Аланы дважды упомянуты в энкомии, найденном на некрополе Пантикапея. Второй раз они действовали вблизи Херсонеса. Туда «…пришли для заключения союза с аланами…». Согласно восстановленному Ю. Г. Виноградовым утраченному тексту, к Херсонесу пришли некие цари, как полагает С. Ю. Сапрыкин, местных варваров ( Сапрыкин , 2005. С. 62)1. Датировка энкомия вызвала разногласия среди исследователей. Более вероятным представляется отнесение надписи ко времени правления Савромата I (93/4–123/4 гг. н. э.) ( Храпунов , 2016а. С. 120).

Имеются две боспорские надписи главного переводчика аланов, датируемые 204 и 208 гг. н. э. (КБН № 1053; Pavlichenko, Fedoseev , 2018). Где именно жили аланы, для контактов с которыми понадобилась целая коллегия переводчиков, в надписях не сказано.

В перипле Понта Эвксинского, составленном не ранее второй половины VI в. н. э. ( Diller , 1952. P. 112, 113), упоминается Феодосия, которая называлась также Ардабда «на аланском или таврском языке» ( Anon. PPE , 77).

В городе Сугдея (ныне Судак) в XIII в. н. э. существовало предание о том, что он был основан в 212 г. н. э. Ю. А. Кулаковский полагал, что название, которое с иранских языков может быть переведено как «чистый», «святой», городу дали аланы ( Кулаковский , 2000. С. 70–73).

Таковы не очень вразумительные и, за одним исключением, косвенные сведения о пребывании аланов в Крыму в римское время. Археологических подтверждений тому, что аланы находились на полуострове в раннеримское время, не найдено.

Уже довольно давно высказано предположение о том, что аланы жили в Крыму в позднеримское время. Оно основано на общем конструктивном сходстве, в первую очередь на наличии короткого дромоса между входной ямой и погребальной камерой, крымских и северокавказских склепов. Поскольку на Северном Кавказе склепы с короткими дромосами появились раньше, значит, в Крым они привнесены мигрантами из-за Боспора Киммерийского, т. е. аланами. Предполагалось, что миграция произошла во второй половине III в. н. э., после готских походов в Крым ( Айбабин , 1999. С. 22, 23). Это соображение вызвало критику. Критики указывали, что, несмотря на общее конструктивное сходство, крымские и кавказские склепы имеют много отличий ( Мошкова, Малашев , 1999. С. 195–197). На критику последовал ответ (о дискуссии см.: Храпунов , 2018).

Поздние скифы, населявшие предгорный Крым в III в. до н. э. – середине III в. н. э., большинство погребений совершали в склепах. Проблема заключается в том, что позднескифские склепы перестали использоваться в Крыму около середины II в. н. э. Им на смену приходят склепы с короткими дромосами, иные

-

1 А. А. Казарницкий и А. А. Строков полагают, что аланы вблизи Херсонеса не появлялись, а жили на Северном Кавказе ( Казарницкий, Строков , 2022. С. 158). Удивительное сообрaжение. Интересно, для чего кому бы то ни было понадобилось идти к Херсонесу для заключения союза с аланами, если последние обитали за сотни километров от этого места?

конструктивно и кардинально отличающиеся зафиксированным в них погребальным обрядом. Требуется объяснить, когда и почему это произошло.

В ответе на первый вопрос благодаря новым раскопкам достигнут значительный прогресс. Выяснилось, что первые склепы с короткими дромосами появились в Крыму еще во второй половине II в. н. э. ( Храпунов, Стоянова , 2021. С. 225, 226) До, приблизительно, рубежа III и IV вв. н. э. они оставались очень редкими. В IV в. н. э. склепы с короткими дромосами становятся господствующим типом погребального сооружения, в них совершалось подавляющее большинство захоронений в предгорном Крыму ( Храпунов , 2021. С. 87). Так что, возможно, в Крым проникло две волны мигрантов, хоронивших в склепах новой для Крыма конструкции. Одна во второй половине II в. н. э., вторая – на рубеже III и IV вв. н. э.

Кардинальную смену погребального обряда трудно, даже теоретически, объяснить иначе чем притоком нового населения. Идентификация этого населения остается проблемой. Прогресса в ее решении нет. Несмотря на критику, никто не смог предложить гипотезу альтернативную «аланской» или «северокавказской». Так что она остается единственной позитивной гипотезой, но только гипотезой. Актуален поиск других, кроме сходства склепов, оснований для твердой уверенности в аланской миграции в Крым. Тем более что для многих археологов, не занимающихся памятниками римского времени специально, раннее появление алан в Крыму сомнений не вызывает. Имеется множество работ по истории и археологии раннесредневекового Крыма, где население горной части полуострова именуется готоаланами. О готах, как уже говорилось, существует прямое указание Прокопия Кесарийского, а вот аланы добавляются только на основании наличия склепов с короткими дромосами2.

За последние годы ситуация еще усугубилась. Среди множества позднескифских склепов нашлось несколько, где, в отличие от подавляющего большинства, имеются дромосы между входной ямой и погребальной камерой. Дро-мосы выражены, как правило, не очень четко. Их длина составляет всего лишь 0,1–0,3 м. Тем не менее они зафиксированы в процессе раскопок. Датируются позднескифские склепы с короткими дромосами I – первой половиной II в. н. э. ( Храпунов , 2018. С. 135). При этом все погребальные обряды, зафиксированные при раскопках таких склепов, являются позднескифскими и не соответствуют погребальным обрядам в склепах с короткими дромосами позднеримского времени. Таким образом, для тех, кто интересуется появлением склепов с короткими дромосами в Крыму, появился новый аспект для размышлений.

Таковы проблемы, как представляется, важнейшие для понимания истории населения Крыма римского времени. Пока они не только не решены, но

-

2 Первым термин «готаланы» употребил венецианский купец Иосафато Барбаро в XV в. Так он называл население Горного Крыма. «…благодаря соседству готов с аланами произошло название готаланы. Первыми в этом месте были аланы, затем пришли готы, они завоевали эти страны и смешали свое имя с именем алан. Таким образом, ввиду смешения одного племени с другим, они и называют себя готаланами» (Барбаро и Контарини о России, 1971. С. 157). Как видим, его представление об этнической истории Горного Крыма во многом совпадает с мнением современных археологов.

и не были в ясной форме сформулированы, не продуманы подходы для их решения. Осознание трудностей, возможно, станет первым шагом на пути их преодоления.