Нерешённые вопросы лечения деформирующей остеодистрофии (болезнь Педжета)

Автор: Горячев Анатолий Николаевич, Резник Леонид Борисович, Тютюнников Александр Валерьевич, Турушев Михал Анатольевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2009 года.

Бесплатный доступ

Болезнь Педжета в клинической практике встречается не часто. Сущность ее сводится к нарушению процессов ремоделирования кости. Этиология остается недостаточно изученной. Нами обобщен опыт лечения 33 больных. Наиболее частая локализация процесса в бедренной и большеберцовой костях. Клиника проявляется болями, деформацией конечности, возможна малигнизация. Диагноз основывается на данных рентгенографии, КТ, МСКТ, МРТ. Лечение бисфосфонатами (фосамакс) и тирокальцитонином эффективное, но длительное. По показаниям выполняется оперативное лечение: остеосинтез, эндопротезирование, ампутации.

Болезнь педжета, консервативное и оперативное лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/142121238

IDR: 142121238 | УДК: 616.71-002.27:616-089:616-08-039.73

Текст научной статьи Нерешённые вопросы лечения деформирующей остеодистрофии (болезнь Педжета)

Болезнь Педжета является самостоятельным нозологическим заболеванием, сущность которого сводится к нарушению процессов ремоделирования костной ткани. Этиология ее остается диску-табельной. Обсуждение проблемы лечения болезни Педжета в литературных источниках продолжается, однако публикации в последние годы редки [1] . Теория вирусной этиологии возникновения болезни Педжета находит всё больше сторонников, однако происхождение деформированных остеокластов остаётся до конца не изученным.

Под нашим наблюдением находилось 33 больных с болезнью Педжета. Все пациенты были старше 30 лет.

Локализация процесса выглядела следующим образом: бедренная кость – 12; большеберцовая кость – 8; кости таза - 8; плечевая кость – 4; позвоночник – 3; кости черепа – 2.

Предложено множество классификаций данного заболевания, однако в практической работе мы пользуемся классификацией С.Т. Зацепина (2001) и различаем: активно протекающие формы болезни у молодых людей, а также типичные моно- и полиоссальную формы заболевания, которые бывают по характеру течения медленно и быстро прогрессирующими.

Обычно диагноз не представляет трудностей, ставится на основании клиники (боль, деформация и нарушение функции конечности). Осно- вой диагноза является рентгенография, которая выявляет очаги резорбции и костеобразования. Однако в ряде случаев диагностика болезни Педжета крайне затруднительна. В качестве клинического примера трудностей диагностики приводим следующую историю болезни.

Больная М., 63 лет, обратилась к ортопеду в связи с болями в правой половине таза и симфизе. Хромота, укорочение конечности на 2 см. На рентгенограмме таза - диастаз лонного сочленения, смещение правой половины таза проксимально (рис. 1). Остеопороз. Механизм смещения был не ясным.

Рис. 1. Рентгенограмма таза больной М., 63 лет. Смещение правой половины таза, диастаз в области симфиза

Учитывая иммунологическую составляющую процесса, с целью снижения активности провос-палительных цитокинов, и прежде всего ФНОα (фактора некроза опухоли), больной назначен препарат артрофоон. На протяжении 2 месяцев клинического ответа не получено. На период обследования назначено лечение бивалосом. Через 2 месяца развились отеки, ухудшилось общее состояние. В связи с плохой индивидуальной переносимостью лечение препаратом прекращено. Отеки достаточно быстро прошли.

Больной выполнено УЗИ абдоминальное, щитовидной железы, ФГДС. Существенной патологии не выявлено. Выполнена открытая биопсия правой подвздошной кости. Морфоло- гически обнаружены очаги деструкции и остеогенеза. Данных за опухоль, воспалительный процесс нет. Отдельные деформированные остеокласты.

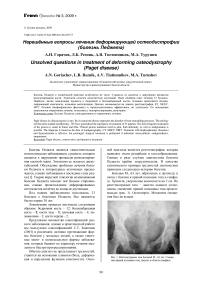

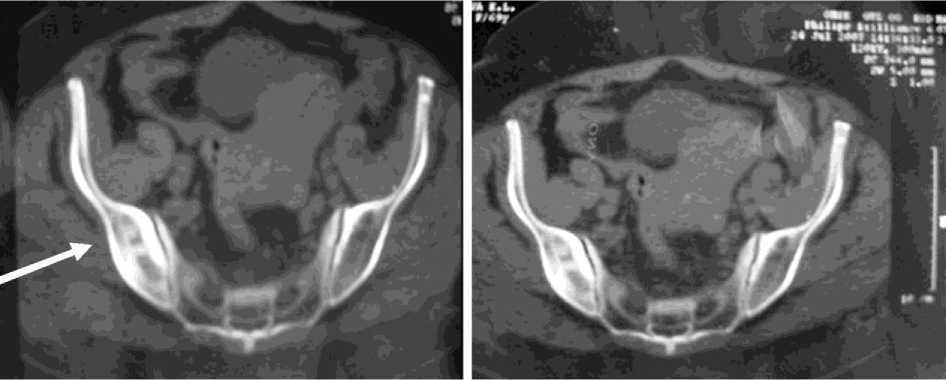

По данным мультиспиральной компьютерной томографии (рис. 2), в правой подвздошной кости выявляются очаги деструкции с вовлечением в процесс крестцово-подвздошного сочленения.

По данным сцинтиграфии, имеется гиперфиксация фармпрепарата в правой подвздошной кости.

На МСКТ через 3 месяца (рис. 3) имеется обширная патологическая перестройка правой подвздошной кости, ложный сустав, гипертрофия. Сохраняется смещение симфиза.

Рис. 2. КТ таза. Очаги деструкции в правой подвздошной кости с вовлечением в процесс крестцово-подвздошного сочленения

Рис. 3. МСКТ таза, поясничного отдела позвоночника. Патологическая перестройка правой подвздошной кости, ложный сустав, патологический очаг в теле L IV позвонка

Больной поставлен диагноз деформирующего остита (болезнь Педжета). Общее состояние больной компенсированное. Наблюдение продолжается.

Приведённый клинический пример доказывает, что использование современных методов (КТ, МСКТ, МРТ) расширяет возможности лучевой диагностики.

Решение вопроса показаний к оперативному лечению всегда затруднительно, при этом важным фактором, подталкивающим ортопеда к хирургическому решению проблемы, являются литературные данные о возможности малигни-зации процесса.

В настоящее время есть данные об эффективном консервативном лечении таких больных. Появление препаратов для лечения остеопороза, ингибирующих остеокластическую активность, и прежде всего бисфосфонатов (фосамакс) и кальцитонина, повысило эффективность консервативного лечения. По нашим данным (10 наблюдений), применение миакальцика достаточно быстро снимает болевой синдром. Из бисфосфонатов мы назначили фосамакс, однако клинически противоболевой эффект миакальци-ка был более быстрым.

Решение о проведении оперативного лечения нами было принято у трех больных. У одного больного с тотальным поражением правой бедренной кости и патологическим переломом развилась остеогенная саркома. Органосохраняющая операция была невозможна. Выполнена экзартикуляция конечности. При наблюдении в течение 10 лет рецидивов нет. Ещё один больной при переломе диафиза бедра на границе средней и дистальной трети оперирован с выполнением остеосинтеза штифтом-штопором Сиваша. Перелом сросся в обычные для этой локализации сроки. При наблюдении в течение

12 лет конечность опорна, реакции на фиксатор нет. Это наблюдение убедило нас в том, что лечение переломов при болезни Педжета можно проводить по принятой схеме ведения обычных переломов, включая остеосинтез, эндопротезирование. Для подтверждения тезиса приводим следующий пример.

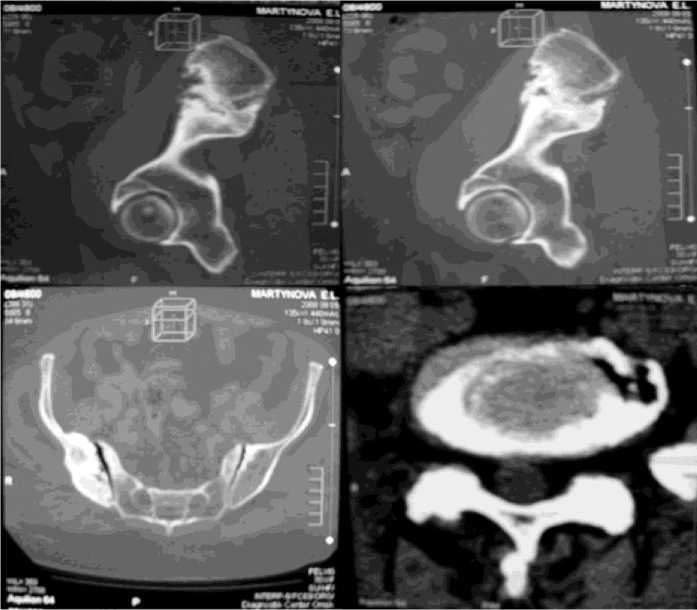

Больной Ч., 77 лет, поступил с диагнозом: болезнь Педжета с поражением правой бедренной кости, варусная деформация бедра (рис. 4). Вторичный правосторонний коксартроз 3 ст., ФН III. (рис. 5). Выраженный болевой синдром. При поступлении в стационар у больного отмечено значительное повышение активности щелочной фосфатазы крови до 560 ед./л (норма до 270 ед./л).

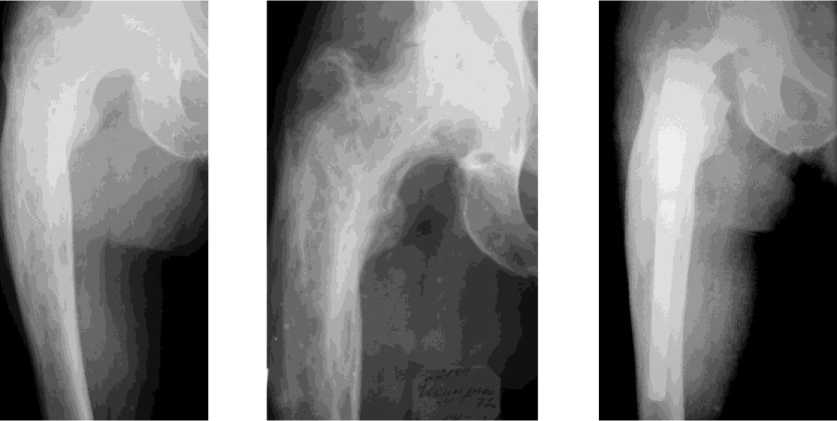

Выраженный болевой синдром свидетельствовал о литической активности процесса. Было решено выполнить тотальное эндопротезирование правого тазобедренного сустава. Для надёжной фиксации ножки эндопротеза в таких условиях необходима достаточная длина ее, выходящая за пределы патологического очага. При этом проксимальная фиксация сохраняет свои возможности. В качестве имплантата, отвечающего таким требованиям, избрана модульная система «Helios» с длинной (220 мм) ножкой. Больному выполнено тотальное эндопротезирование правого тазобедренного сустава с ревизионной бесцементной ножкой (Helios) с дистальной фиксацией длиной 200 мм (рис. 6). Нагрузка на конечность – через 1 месяц после операции. В послеоперационном периоде больному назначен бивалос в дозировке по 1 саше в день в течение 6 месяцев. Послеоперационный период протекал без осложнений, функция конечности восстановилась через год. Нестабильности протеза нет. Больной работает сторожем.

Рис. 4. Больной Ч. Рентгенограмма правого бедра, болезнь Педжета, варусная деформация

Рис. 5. Больной Ч. Рентгенограмма правого тазобедренного сустава. Вторичный правосторонний коксартроз

Рис. 6. Рентгенограмма правого бедра. Состояние после тотального эндопротезирования правого тазобедренного сустава (ножка Helios)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Болезнь Педжета в клинической практике встречается не часто. При типичном течении диагноз не труден. Лучевая диагностика является основной.

На сегодня консервативное лечение бисфосфонатами и тирокальцитонином достаточно эффективное, но длительное.

Выбор способа лечения деформирующего остита определяется возрастом пациента, характером течения, локализацией и распространенностью патологического процесса.

По показаниям могут применяться органосохраняющие оперативные методы (остеосинтез, эндопротезирование), при этом фиксируемые участки металлоконструкций или эндопротеза обязательно должны находиться вне очага поражения.