Неркаюский метаморфический комплекс Приполярного Урала

Автор: Пыстин А.М., Кушманова Е.В., Потапов И.Л., Панфилов А.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (238), 2014 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты изучения структурных особенностей и вещественного состава метаморфических пород неркаюского высокобарического комплекса Приполярного Урала. На основании анализа петрогеохимических данных делается вывод об образовании протолитов метаморфических пород в обстановке континентального рифтогенеза и последующего формирования задугового моря.

Приполярный урал, неркаюский высокобарический комплекс, эклогит, протолит, геодинамическая обстановка

Короткий адрес: https://sciup.org/149129118

IDR: 149129118

Текст научной статьи Неркаюский метаморфический комплекс Приполярного Урала

Неркаюский метаморфический комплекс выделен в 1979 г. в процессе проведения геолого-съемочных работ масштаба 1:50000 и на основании структурных особенностей, метаморфизма пород и соотношений с окружающими толщами отнесен к разрезу нижнего протерозоя [8]. Он слагает одноименный тектонический блок, имеющий в плане серповидную форму, и прослеживается в северо-восточном направлении на 80 км по правобережью р. Хулги, от ее крупного притока — р. Хальмеръю на юге до р. Б. Тыкотлова на севере (рис. 1). Максимальная ширина блока 15 км. Комплекс граничит на востоке и юго-востоке по Главному Уральскому разлому с габбро и гипербазитами Олыся-Мусюрского массива, а на западе по Эрепшорскому разлому глубокого заложения — со слабометаморфизо-ванными средневерхнерифейскими вулканогенно-осадочными отложениями.

Основные черты геологического строения комплекса

Неркаюский комплекс сложен полиметаморфическими образова- 22

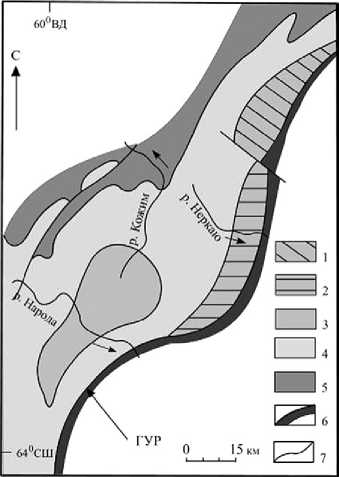

Рис. 1. Схема геологического строения Приполярного и южной части Полярного Урала:

1—3 — нижнедокембрийские полимета-морфические комплексы: 1 — няртинский гнейсо-мигматитовый, 2 — неркаюский эклогит-сланцевый, 3 — хордъюский гра-нулит-метабазитовый; 4 — верхнедокембрийские вулканогенно-осадочные отложения; 5 — палеозойские карбонатно-терригенные отложения; 6 — габбро, пироксе-ниты, перидотиты (O3–S1), 7 — геологические границы. ГУР — Главный Уральский разлом

ниями (рис. 2). Породы многократно дислоцированы и преобразованы последовательно проявившимися метаморфическими процессами. Фрагменты наиболее ранних структурных элементов представлены линейными складками преимущественно субширотного и северо-западного простирания. В обобщенном виде геологический разрез нерка-юского комплекса, по данным геологосъемочных работ [9], выглядит следующим образом. В его нижней части залегает толща гранат-глауко-фановых сланцев и гранат-барруа-зитовых амфиболитов с прослоями гранат-слюдяных кристаллических сланцев и гранатсодержащих кварцитов. Встречаются также межпластовые тела эклогитов и апоэклоги-товых амфиболитов. Выше залегают переслаивающиеся между собой мезократовые и лейкократовые гранат-слюдяные кристаллические сланцы с прослоями амфиболитов и эклогитов. В целом разрез метаморфической толщи наращивается с северо-востока на юго-запад. Мощность ее не менее 4000 м.

В 2012 г. нами проведены полевые исследования в районе компактного размещения обнажений эклогитов и апоэклогитовых амфиболи-

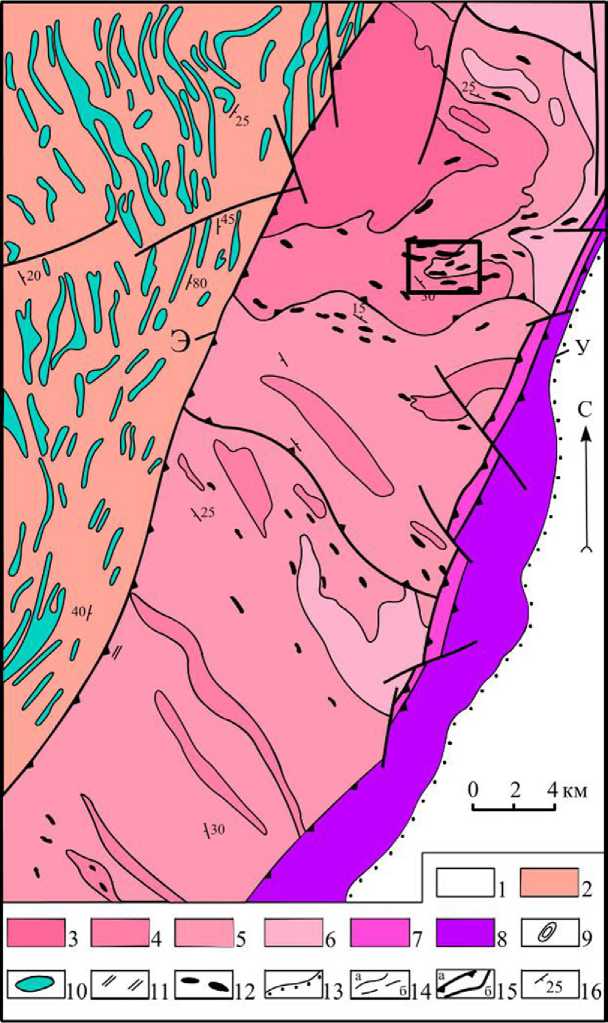

Рис. 2. Геологическая карта неркаюского эклогит-сланцевого комплекса (по [9]):

1 — четвертичные отложения; 2 — керегшорский комплекс (R2-3): парасланцы, зеленые ортосланцы, прослои метапесчаников и метагравелитов; 3—7 — неркаюский комплекс (PR1): 3 — лейкократовые кристаллические сланцы, 4 — мезократовые кристаллические сланцы, 5 — мезократовые и лейкократовые кристаллические сланцы с прослоями амфиболитов, 6 — амфиболиты, эклогиты, гранат-глаукофановые сланцы, кристаллические сланцы, 7 — амфиболиты, гранат-глаукофановые сланцы, кварциты; 8 — габбро, пироксе-ниты, перидотиты (O3–S1); 9 — габбро, габбро-диабазы (O2–3); 10 — метагаббро, метагаббро-диабазы (R3–V); 11 — метадиабазы (O2–3); 12 — апоинтрузивные амфиболиты, эклогиты (PR1); границы: 13 — распространения мезокайнозойских отложений, 14 — стратифицируемых и интрузивных образований: а — установленные, б — предполагаемые; 15 — разрывные нарушения: а — взбросы и надвиги, б — крутопадающие разломы; 16 — элементы залегания кристаллизационной сланцеватости. У — Главный Уральский разлом, Э — Эрепшорский разлом глубокого заложения. Прямоугольником выделен район выс.

Максимка-Нюр (рис. 3)

тов (правобережье р. Неркаю, выс. Максимка-Нюр). Наиболее представительные обнажения этих пород находятся на плоскогорье к востоку и югу от выс. Максимка-Нюр (рис. 3). Было установлено, что в пределах изученного нами участка все обнажающиеся на поверхности тела эклогитов и апоэклогитовых пород являются фрагментами одного «пласта», который уверенно прослеживается на расстоянии 4.5 км и имеет ширину от 20 до 100 м. Если учитывать, что угол падения поверхностей контактов пород варьирует от 20 до 40°, то истинная мощность «пласта»

составляет не более 50 м. «Пласт» по простиранию не выдержан по мощности, местами расчленяется на два параллельно ориентированных «субпласта». Подстилается гра-нат-биотит-мусковит-кварц-пла-гиоклазовыми кристаллическими сланцами и перекрывается амфи-болсодержащими слюдистыми кристаллическими сланцами. Учитывая приведенные выше данные, можно предположить, что протолитами эклогитов в пределах изученного участка были вулканиты основного состава. На это указывают морфология «пласта», сложенного эклогитами и апоэклогитовыми амфиболитами, его большая протяженность при незначительной мощности и положение в разрезе между породами, различающимися по минеральному составу.

Прямых данных о возрасте пород неркаюского комплекса практически нет. Верхняя возрастная граница высокобарического метаморфизма может быть на уровне примерно 1.6 млрд лет на основании датировки циркона методом термоионной эмиссии свинца [2]. Скорее всего, эта цифра является заниженной, учитывая, что возраст ранних высокобарных проявлений метаморфизма в более детально изученном ма-рункеуском комплексе на Полярном Урале достигает 1.86 млрд лет (циркон, SHRIMP-II;[1]). Возраст белых слюд из эклогитов, определённый Ar-Ar-методом, составляет 351.3±3.6 и 352±3.6 млн лет [5]. Эти датировки могут указывать на время палеозойского этапа эксгумации эклогитсо-держащих толщ.

Структура метаморфического комплекса

В породах неркаюского комплекса преобладает северо-восточное простирание плоскостных элементов с падением на юго-восток под углами 5—50°. Такая ориентировка плоскостных структур связана с поздними этапами деформаций пород. В участках, удаленных от тектонических контактов Неркаюского блока, наложенная сланцеватость северо-восточной ориентировки выражена слабее, и здесь плоскостные элементы (контакты пород, полосчатость) ориентированы в субширотном или северо-западном направлении.

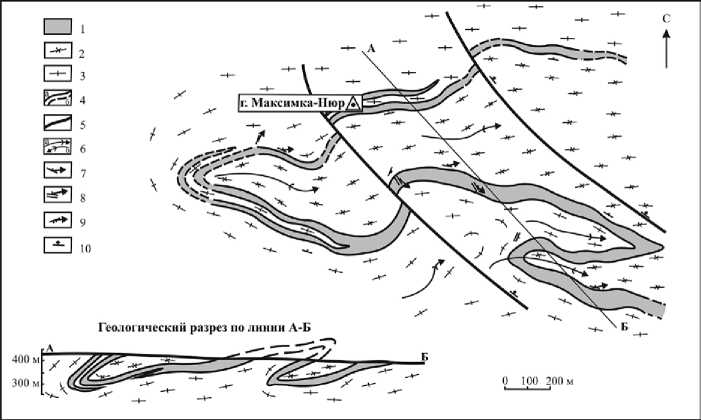

Рис. 3. Геологическое строение района выс. Максимка-Нюр, неркаюский эклогит-сланцевый комплекс:

1 — амфиболизированные эклогиты, апоэклогитовые амфиболиты; 2 — амфиболсодержащие слюдистые кристаллические сланцы; 3 — гранат-слюдистые кристаллические сланцы и пла-гиогнейсы; 4 — границы геологических тел: а — установленные, б — предполагаемые; 5 — взбросы; 6 — оси складок ранней генерации: а — антиклиналей, б — синклиналей; 7—10 — элементы залегания плоскостных и линейных структур: 7 — контактов пород и шарниров складок ранней генерации; 8 — полосчатости и минеральной линейности; 9 — сланцеватости и минеральной линейности; 10 — плоскостей сместителей взбросов

Так, в районе выс. Максимка-Нюр контактовые поверхности и полосчатость в породах имеют преимущественно субширотную ориентировку (рис. 3). Полосчатость наиболее хорошо выражена в амфи-болизированных эклогитах. Здесь кроме полосчатости, ориентированной параллельно контактам тел, выделяется наложенная круто ориентированная полосчатость, развивающаяся вдоль осевых поверхностей складок, осложняющих крылья более ранних субширотных складок.

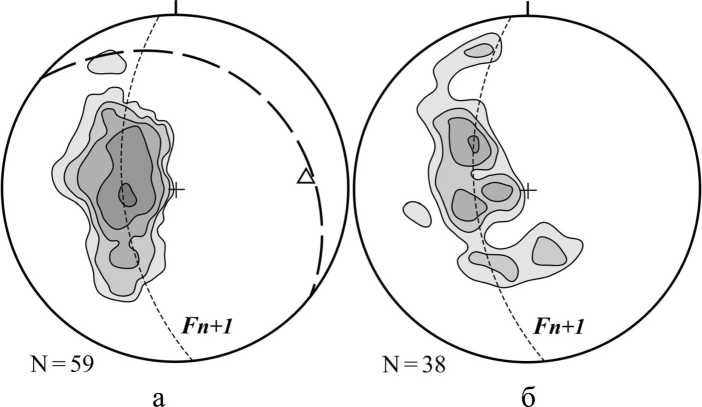

Рис. 4. Стереографические проекции полюсов плоскостных элементов складок первой генерации Fn+1 для пород неркаюского комплекса: а — контакты и плоскостные неоднородности; б — полосчатость (эклогиты и амфиболиты). Прерывистая толстая линия — усредненная осевая плоскость, незакрашенный треугольник — усредненный шарнир

По результатам массовых замеров структурных элементов в бассейне р. Неркаю в ее среднем-нижнем течении можно выделить три системы складок. В качестве примера приведем стереографические проекции ранних складок Fn+1 (рис. 4), распространенных в амфиболитах и кристаллических сланцах на правобережье р. Неркаю. Складки в кристаллических сланцах в основном сжатые запрокинутые (рис. 4, а), в эклогитах и амфиболитах встречаются менее сжатые ассиметрич-ные (рис. 4, б). Азимуты простира- ния крыльев складок 310—350° с падением на северо-восток и 10—75° с падением на восток и юго-восток при углах падения 5—40°. Осевые плоскости (толстая пунктирная дуга на рис. 4, а) маркируются тонкой сланцеватостью-кливажом с азимутом простирания 300—330° и углами падения 20—35° на северо-восток. Шарниры складок погружаются на восток с усредненным азимутом погружения 100° и уголом погружения 25° (рис. 4, а).

Более поздние открытые симметричные складки Fn+2 образованы плоскостями полосчатости с линейно ориентированными скоплениями кристаллов граната, амфибола и омфацита. Крылья таких складок простираются по азимуту 300–350° и 40—115° при углах падения 25—60°. Осевые плоскости складок практически вертикальные и ориентированы в северо-западном направлении. Шарниры имеют более пологие углы погружения; усредненный азимут погружения 135°, угол погружения 30°.

Третья генерация складок Fn+3 хорошо проявляется в диафтори-рованных породах, которыми, собственно, и представлена основная часть неркаюского комплекса. Складки острые, асимметричные, с крутыми углами падения крыльев (60—80°). Длинные крылья ориентированы в северо-восточном направлении, короткие — в юго-западном. Осевые плоскости имеют северо-восточное простирание, усредненный азимут погружения системы шарниров составляет 85°, угол погружения 65°.

Метаморфизм пород

В наших предыдущих работах [8, 9] в породах неркаюского комплекса были установлены проявления трех этапов метаморфизма. Парагенезисы первого этапа имеют реликтовый характер. Они фрагментарно сохранились только в тех частях комплекса, где высокотемпературные метаморфиты были слабо изменены поздними низкотемпературными преобразованиями, — в удалении от ограничивающих комплекс разломов и других разрывных нарушений с приуроченными к ним зонами зеленосланцевых диафторитов. Условия раннего этапа метаморфизма были оценены как соответствующие фации дистеновых гней- сов и амфиболитов (T > 650 °C, Р > 9 кбар), второго этапа – как соответствующие этой же фации с переходом на регрессивной стадии к глау-кофан-альмандиновой фации (Т = 600–760 °С, Р = 10—13 кбар), третьего этапа — глаукофановой фации, переходной по температуре к глау-кофан-альмандиновой фации, а по давлению — к фации зеленых сланцев (Т = 450—500 °С, Р = 9—12 кбар).

Одним из участков, где относительно хорошо сохранились следы ранних метаморфических минеральных парагенезисов, является район выс. Максимка-Нюр. Здесь в амфиболитах отмечаются реликты омфацита, а иногда и реликты относительно слабо амфиболизированных эклогитов. Наличие в амфиболитах реликтов омфацита в ассоциации с гранатом позволяет сделать заключение, подтверждающее наши предыдущие выводы о том, что ранний этап метаморфизма пород неркаюского комплекса был высокобарическим и относительно высокотемпературным. О высоких давлениях при метаморфизме свидетельствуют также многочисленные находки кианита в шлихах дробленных проб метаморфических пород [9]. Кроме того, при полевых исследованиях в 2014 г. междуречье Бол. и Мал. Нядокоты нами были обнаружены кианитсодер-жащие эклогиты.

Тем не менее, учитывая не повсеместное распространение эклогитов в неркаюском комплексе (только две локализованные зоны: по правобережью р. Неркаю и в междуречье Б. Нядокота и Б. Хасая), а также постоянное присутствие в них роговой обманки, можно предполагать, что условия раннего этапа метаморфизма пород были пограничными между эклогитовой и амфиболитовой фациями. Локальные зоны повышенных давлений (эклогиты) могли возникнуть на ранних (раннедокембрийских) стадиях эксгумации.

Петрогеохимические особенности метаморфических пород и возможные геодинамические обстановки их формирования

Первые реконструкции первичного состава метаморфитов нерка-юского комплекса были выполнены при проведении геологической съемки масштаба 1:50000 [9]. При этом кристаллические сланцы были определены как островодужные метаморфизованные граувакки, песчано-глинистые отложения и слюдяно-кварцевые сланцы. Среди мета-базитов неркаюского комплекса были выделены две разновидности. В первую из них были включены эклогиты и амфиболиты, которые в разрезе согласно переслаиваются с пла-гиогнейсами, кристаллическими сланцами и кварцитами. Такие породы считались апоэффузивными и по химическому составу были отнесены к океаническим толеитам. Вторая разновидность — эклогиты и амфиболиты, слагающие дайки и кососекущие силлообразные тела. Они рассматривались как апоинтру-зивные образования, по химическому составу близкие к траппам древних платформ.

По результатам обработки проб, отобранных нами в 2012 г., получены новые данные по петрохимическому и микроэлементному составу пород, преобладающих в разрезе неркаюского комплекса: эклогитов, амфиболитов и гранат-сюдяных кристаллических сланцев. Их анализ позволил уточнить ранее сделанные выводы о составе протолитов метаморфических образований, а также высказать предположение о возможных геодинамических обстановках их формирования.

Эклогиты и амфиболиты, обнажающиеся на выс. Максимка-Нюр, ее склонах, а также в близлежащих обнажениях в береговых обрывах р. Неркаю и ее притоков, как уже отмечалось выше, характеризуются очень тесными взаимоотношениями. Они обычно слагают одни те же тела и связаны между собой переходами. Судя по геологическим данным, приведенным выше, рассматриваемые породы образовались по вулканитам. Результаты геологической съемки [9] и наши полевые наблюдения в 2014 г. показали, что в составе неркаюского комплекса присутствуют также апоинтрузивные метаба-зиты, но в данной публикации мы их касаться не будем, поскольку петро-геохимическое изучение этих пород пока не завершено.

С целью уточнения генезиса ме-табазитов было рассмотрено положение фигуративных точек их составов на наиболее часто используемых дискриминантных диаграммах. На диаграммах А. Нематова, Б. Муана и Н. Роша [4] точки составов экло- гитов и амфиболитов попали преимущественно в среднюю часть области ортопород, что является подтверждением их первично-магматического генезиса. В то же время положение фигуративных точек на диаграмме А. А. Предовского [7] дает основание предполагать в составе протолитов наличие туфогенного материала. Если принять в качестве наиболее обоснованной гипотезу о вулканогенном генезисе протолитов эклогитов и амфиболитов, обнажающихся в бассейне р. Неркаю, и данные химических анализов, то эти породы образовались по толеитовым базальтам, относящимся к низкока-лиевому ряду.

Переходя к реконструкции гео-динамических условий образования метабазитов, отметим, что в рассматриваемом районе неркаюского комплекса породы слабо изменены метасоматическими преобразованиями и не гранитизированы. Это обстоятельство позволяет с большим доверием относиться к результатам па-леогеодинамических реконструкций по петрохимическим и геохимическим данным.

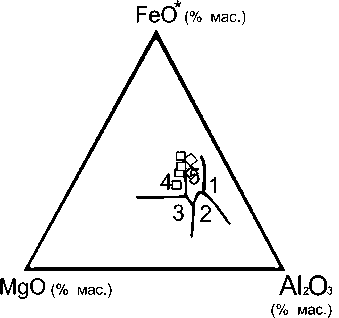

На дискриминационной диаграмме Дж. Пирса точки составов эклогитов попадают в поле континентальных базальтов, а апоэклоги-товых амфиболитов — в поле базальтов океанических островов (рис. 5). Так как эти породы слагают одни и те же тела, формирование их прото-

Рис. 5. Дискриминационные диаграммы для базальтов в координатах Mg–FeO*– Al2O3, по Дж. Пирсу [14]

Поля составов пород на диаграмме: 1 — базальты надспрединговых островов, 2 — базальты вулканических дуг и активных континентальных окраин, 3 — базальты срединно-океанических хребтов, 4 — базальты океанических островов, 5 — континентальные базальты. Значки: фигуративные точки составов амфиболизированных эклогитов (ромбики) и апоэклогитовых амфиболитов (квадратики).

Примечание: FeO* — % мас. суммарного железа литов в различных геодинамических обстановках навряд ли возможно. Некоторые различия в их химизме, скорее всего, связаны с метаморфизмом (диафторезом амфиболитовой фации), что и привело к смещению фигуративных точек составов на диаграмме Дж. Пирса. В связи с тем, что эклогитовый парагенезис является более ранним, именно положение точек составов эклогитов должно точнее отражать геодинамические условия образования пород. Таким образом, петрохимические данные дают основание предполагать, что протолиты исследованных нами ме-табазитов сформировались в континентальных условиях.

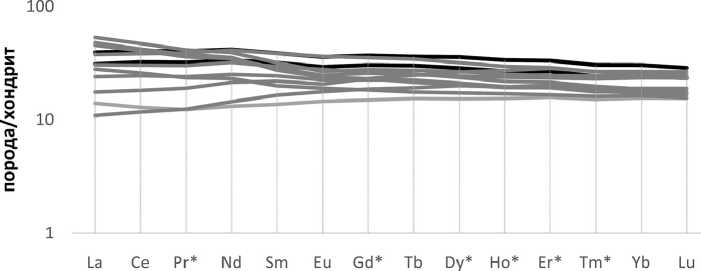

Распределение редкоземельных элементов в метабазитах имеет почти горизонтальную форму со слабо выраженным отрицательным наклоном (рис. 6). От La (в 30—40 раз выше значения по хондриту) линия тренда равномерно снижается до Lu (в 23—28 раз выше хондритового значения). Составы слабо обогащены лёгкими редкими землями отно-

Рис. 6. Распределение редкоземельных элементов в метабазитах неркаюского комплекса, нормализованных относительно хондрита [15]. Условные обозначения: чёрные линии — амфиболитизированные эклогиты, серые линии — апоэклогитовые амфиболиты

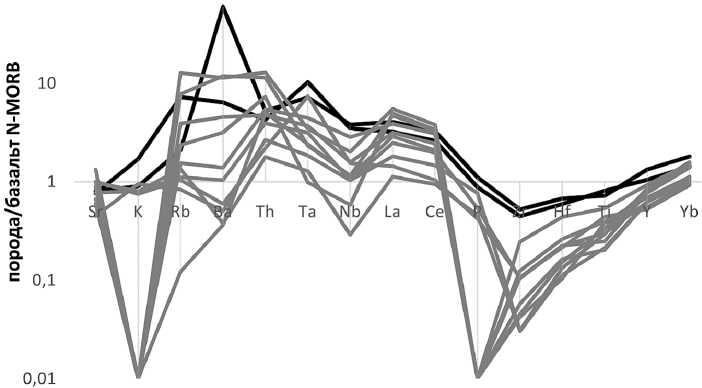

Рис. 7. Распределение редких элементов в метабазитах неркаюского комплекса, нормализованных относительно N-MORB [15]. Условные обозначения: чёрные линии — амфиболитизированные эклогиты, серые линии — апоэклогитовые амфиболиты 26

сительно тяжёлых, величина отношения La/Yb около 1.9. Сравнение распределения РЗЭ в метабазитах неркаюского комплекса с типовыми составами вулканитов основного ряда показывает их сходство с пла-тобазальтами и умеренно-обогащенными толеитами окраинных (задуго-вых) морей [11, 12].

На рис. 7 видно, что метаба-зиты неркаюского комплекса характеризуются низким содержанием литофильных элементов — K, Rb, Ba. Количество Zr и Hf совпадает, а Ta, Nb и остальных элементов с высокой силой поля незначительно превышает содержание их в базальтах N-СОХ. Такое распределение элементов свойственно, например, платобазальтам юго-запада Японии, сформировавшимся в обстановке рифтогенеза континентальной окраины.

В целом по результатам анализа геохимических и петрохимических данных метабазиты неркаюско-го комплекса имеют континентальные метки и сформировались, ско- рее всего, на окраине континента в обстановке рифтогенеза и последующего развития задугового моря.

Гранат-слюдяные кристаллические сланцы. На диаграмме А. Нематова [4] все точки составов гранат-слюдяных кристаллических сланцев попадают в область парапород, что подтверждает ранее сделанные как нами [9], так и другими исследователями [2, 3] выводы о генезисе этих образований. Для уточнения состава исходных парапород рассмотрено положение фигуративных точек на диаграмме А. А. Предовского. Точки на обеих частях диаграммы расположились в поле граувакк.

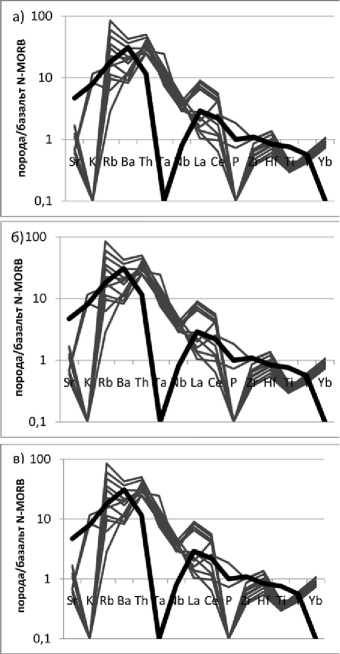

С целью установления седиментационных условий, имевших место при накоплении осадков, был построен мультиэлементный спектр для кристаллических сланцев в сравнении со спектрами распределения элементов в граувакках, сформиро-

Рис. 8. Распределение редких элементов в кристаллических сланцах нерка-юского комплекса, нормализованных относительно N-MORB [15], в сравнении со спектрами редких элементов: а — граувакк океанической островной дуги [13]; б — граувакк континентальной островной дуги [13]; в — постархейских глинистых сланцев (PAAS, [10]). Тонкие линии — составы кристаллических сланцев, толстые линии — составы терригенных пород различных геодина-мических обстановок

вавшихся в различных геодинами-ческих обстановках (рис. 8). По полученным спектрам распределения элементов можно судить о наибольшей схожести исследуемых кристаллических сланцев с составами граувакк континентальных островных дуг.

Суммируя результаты анализа петрогеохимических данных, можно сделать вывод об образовании протолитов метаморфических пород неркаюского комплекса в обстановке континентального рифтогенеза и последующего формирования заду-гового моря.

Заключение

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют, что неркаюский комплекс сложен по-лиметаморфическими образованиями. Фациальные условия раннего этапа метаморфизма пород определены как пограничные между эклогитовой и амфиболитовой фациями. Подтверждены данные о субширотном простирании ранних структур комплекса и подчиняющейся им ориентировке эклогитовых тел. Установлено, что протолитами эклогитов в бассейне р. Неркаю являются вулканиты основного состава, а формирование субстрата метаморфических пород неркаюского комплекса происходило в обстановке континентального рифтогенеза и последующего формирования задугового моря.

Приведенные в статье данные подтверждают представление о нер-каюском комплексе как тектониче- ски перемещенном фрагменте нижнедокембрийского платформенного кристаллического основания. Из этого следует, что раннедокембрийский период формирования комплекса отражает определенные вехи в истории становления приуральской части фундамента ВосточноЕвропейского кратона.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН Ш2-У-5-1011, №12-И-5-2022.

Список литературы Неркаюский метаморфический комплекс Приполярного Урала

- Андреичев В. Л., Родионов Н. В., Ронкин Ю. Л. U-Pb- и Sm-Nd-датирование эклогитов Марункеуского блока Полярного Урала: новые данные // Метаморфизм, космические, экспериментальные и общие проблемы петрологии: Материалы Международного (Х Всероссийского) петрографического совещания. Апатиты: Кол. НЦ РАН, 2005. Т. 4. С. 17-19.

- Вализер П. М., Ленных В. И. Амфиболы голубых сланцев Урала. М.: Наука, 1988. 203 с.

- Григорьев С. И., Ремизов Д. Н., Григорьева Н. Г. и др. Термодинамические условия формирования метаморфических пород Неркаюского и Лемвинского аллохтонов на Приполярном Урале // Петрология и минералогия севера Урала и Тимана. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН. С. 53-64.

- Ефремова С. В., Стафеев К. Г. Петрохимические методы исследования горных пород. М.: Недра, 1985. 512 с.

- Иванов К. С. Оценка палеоскоростей субдукции и коллизии при формировании Урала // ДАН. 2001. Т. 377. № 2. С. 231-234.