Несостоятельная фиксация шейного отдела позвоночника при его травмах и заболеваниях

Автор: Гринь Андрей Анатольевич, Касаткин Денис Сергеевич

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 (30), 2017 года.

Бесплатный доступ

В работе представлен анализ хирургического лечения 552 пациентов с травмой и дегенеративными заболеваниями субаксиального уровня шейного отдела позвоночника (ШОП), находившихся на лечении в отделении неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского за период с 01.01.2001 г. по 31.12.2013 г., которым было выполнено 554 операции. Oсложнения, связанные с некорректной установкой стабилизирующей системы и несостоятельной фиксацией позвоночного столба, отмечены у 19 (3,4%) больных. Еще 5 пациентов переведены из других стационаров страны с инструментально подтвержденной дислокацией фрагментов вентральных пластин и повреждением пищевода. Цель работы: определить факторы риска, частоту и причины осложнений, связанных с неудовлетворительной фиксацией ШОП у пациентов с травмой и дегенеративными заболеваниями субаксиального уровня шейного отдела позвоночника.

Передний шейный спондилодез, осложнения, металлические импланты

Короткий адрес: https://sciup.org/143164639

IDR: 143164639

Текст научной статьи Несостоятельная фиксация шейного отдела позвоночника при его травмах и заболеваниях

Последние два десятилетия в связи с демографическим старением населения, снижением физической активности человека, повсеместной индустриализацией и механиза- цией неуклонно растет число пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями и травмой шейного отдела позвоночника. Это повлекло за собой бурное распространение, развитие и совершенствование различных методик оперативного лечения данной группы больных. В Москве число операций, проводимых по поводу позвоночно-спиномозговой травмы в течение последних 15 лет возросло в 2,5 раза, а число спинальных больных, находящихся на стационарном лечении, увеличилось с 2365 человек в 1997 г. до 6175 человек в 2012 г. [3]. Так же значительно увеличилось количество операций с использованием различных имплантов, что неизбежно ведет к увеличению числа имплант-ассоциированных осложнений. Таким образом, на фоне постоянно растущего интереса врачей к патологии позвоночника и спинного мозга, увеличения хирургической активности в отношении данной группы больных, вопрос разработки мер профилактики, диагностики и тактики лечения хирургических осложнений приобретает особую актуальность и социальную значимость.

Несостоятельный спондилодез и дислокация фиксирующей системы является одним из самых распространенных осложнений операции на шейном отделе позвоночника (ШОП). Миграция вентральной пластины или винта по данным разных авторов происходит у 1,3 -15,4% оперированных больных, дислокация межтелового трансплантата – у 0,2-21,0%, перелом пластины – у 0.2-6,7%, а некорректная установка фиксаторов (фиксирующие винты, установленные в межпозвонковый диск, ошибка уровнем фиксации и пр.) – у 0,1-12,5% пациентов [1, 2, 4-9].

Послеоперационные осложнения, необходимость ревизионной хирургии, отягощение течения заболевания являются определяющими факторами послеоперационной летальности, качества жизни пациента, его родственников и, конечно, сроков пребывания больного в стационаре и стоимости лечения.

Цель: определить факторы риска, частоту и причины развития осложнений, связанных с неудовлетворительной фиксацией ШОП у пациентов с травмой и дегенеративными заболеваниями шейного отдела позвоночника на субаксиальном уровне.

Материалы и методы

Проведен анализ хирургического лечения 552 пациентов с травмой и дегенеративными заболеваниями ШОП, находившихся на лечении в отделении неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского за период с 01.01.2001 г. по 31.12.2013 г. Первично было прооперировано 544 человека. Из других стационаров страны были переведены 8 пациентов, где ранее выполнено хирургическое лечение. Мужчин было 408 (73,9%), женщин – 144 (26,1%). С травмой ШОП было 437 пострадавших. Мужчин – 340 (78,0%), женщин – 97 (22,0%), средний возраст пациентов на момент операции составил 37,7 ± 14,3 года (min – 16, max – 86, n=437). С дегенеративными заболеваниями позвоночника (ДЗП) было 115 больных. Мужчин – 68 (59,0%), женщин – 47 (41,0%), средний возраст на момент операции был 58,8 ± 12,5 лет (min – 18, max – 88, n=437).

Осложнения, связанные с некорректной установкой стабилизирующей системы и несостоятельной фиксацией позвоночного столба отмечены у 19 (3,4%) больных. Дислокация фрагментов фиксирующей системы и /или аутотрансплантата наблюдалась у 17 человек, и у 2 пациентов винты, фиксирующие вентральную пластину, были установлены в канал позвоночной артерии. Осложнения выявлены у 17 (89,5%; n=19) пострадавших с травмой ШОП. При ДЗП несостоятельная фиксация выявлена у 2 (10,5%; n=19) человек. Вентральную стабилизацию ШОП выполняли 17 (89,5%; n=19) больным, комбинированный спондилодез – 1 (5,2%; n=19) пострадавшему, и 1 (5,2%; n=19) пациенту была выполнена ляминопластика.

Для выявления факторов, влияющих на частоту развития несостоятельной фиксации шейного отдела позвоночника, проводили статистическую обработку и оценку достоверности различий между основной (группа больных с несостоятельной фиксацией ШОП) и контрольной группами по следующим непараметрическим и количественным переменным: нозологическая форма поражение ШОП (травма или заболевание); механизм, морфология и тяжесть повреждения опорных структур позвоночного столба по классификации F. Magerl и соавт.; объем и вид оперативного вмешательства (хирургический доступ к ШОП, объем декомпрессии спинного мозга (дискэктомия/корпо-рэктомия/ляминэктомия), количество оперированных позвоночно-двигательных сегментов (ПДС)). Численная мера силы и направления связи между двумя количественными переменными определялась способом подсчета коэффициента корреляции Пирсона (r), между категориальными переменными – способом подсчета коэффициента корреляции Гамма (Υ). Рассчитанная в ходе статистического теста вероятность ошибочного отклонения нулевой гипотезы определена как p-уровень. Различия считали достоверными при значении p <0,05. Анализ данных и обработку материалов производили на персональном компьютере в среде «Windows» с помощью программы STATISTICA 7.0 фирмы StatSoft@ Inc., USA.

Результаты

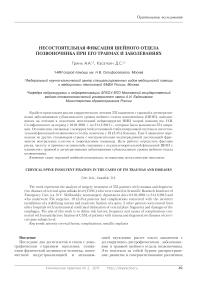

В результате исследования было выявлено, что несостоятельная фиксация ШОП, миграция трансплантатов, нарастание кифотической деформации с компрессией невральных структур после стабилизирующей операции был более чем в 8 раз выше у пострадавших с крайне нестабильным типом травмы по классификации F. Magerl и соавт. (тип В2, С2, В3, С3), то есть когда повреждены все 3 опорные колонны позвоночного столба (Υ=0,8, p <0,00001) (рис. 1). Также мы выявили, что риск развития осложнений у больных с типами переломов В2, С2, В3, С3 (n=126 пострадавших) более чем в 2,5 раза выше, если был выполнен только передний шейный спондилодез (ПШС) (n=96 больных), чем когда фиксировали (n=18 больных) переднюю и задние опорные колонны позвоночного столба комбинированным доступом (14 (14,4%) и 1 (5,5%) пациент соответственно).

Установлено, что в 95,8% осложнений, связанных с неадекватной фиксацией ШОП, основной причиной явились технические ошибки: несоблюдение технологии и методики установки фиксирующих систем, плохо сформированные и ненадежно установленные аутотрансплантаты, наличие подвижности в ПДС

Тип перелома по F. Magerl

Рис. 1. Риск развития несостоятельной фиксации ШОП в зависимости от типа травмы и количества поврежденных опорных колонн.

Б

Рис. 2. Спондилография и компьютерная томография больной с неадекватной декомпрессией спинного мозга, миграцией межтелового трансплантата и фиксирующей пластины: а) спондилограмма боковая проекция: определяется миграция фиксирующей системы (белая стрелка) и трансплантата из никелид-титана (черная стрелка); б) КТ в аксиальной плоскости и реформация в сагиттальной плоскости. Определяется сохраняющаяся компрессия спинного мозга и дислокация фиксаторов (стрелки) (больная переведена в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского из другого стационара)

под ригидной вентральной пластиной (фиксация «через уровень», отсутствие конгруэнтности фиксирующей пластины и тел позвонков); и тактические просчеты на этапе планирования операции: выбор неадекватного объему повреждения метода фиксации ПДС. Только у 1 больного случилась миграция фиксирующих винтов из-за остеомиелита и гнойного расплавления тел позвонков.

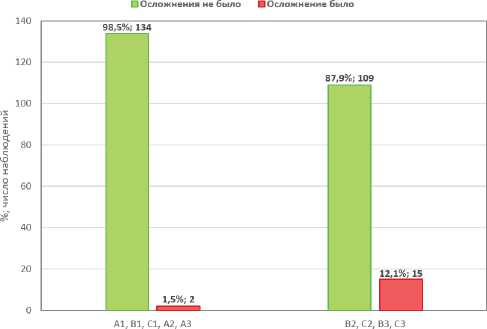

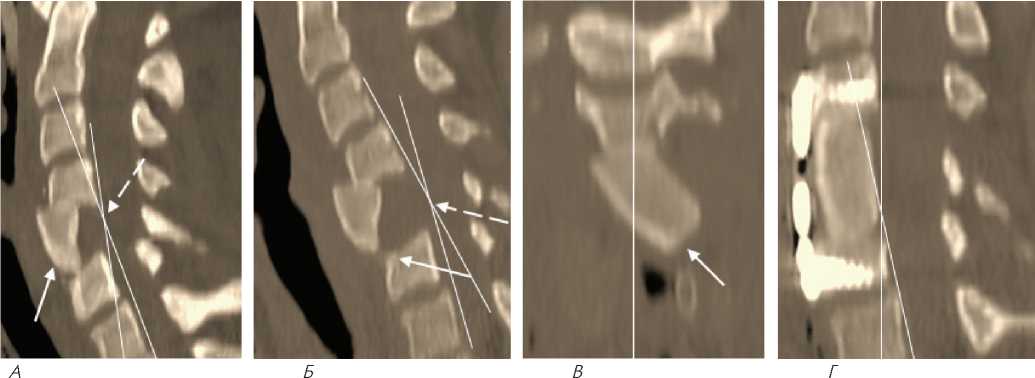

Несоблюдения угла установки фиксирующего винта в вентральной пластине привело к дислокации элементов конструкции у 3 больных. Во-первых, в такой ситуации пластина бывает не плотно прижата к телу позвонка головкой винта и за счет своей подвижности «расшатывает» последний. Во-вторых, в некоторых фиксирующих системах перекос головки и некорректный угол установки моноаксиаль-ного винта не дает осуществить его фиксацию (блокировку) в пластине (рис. 2).

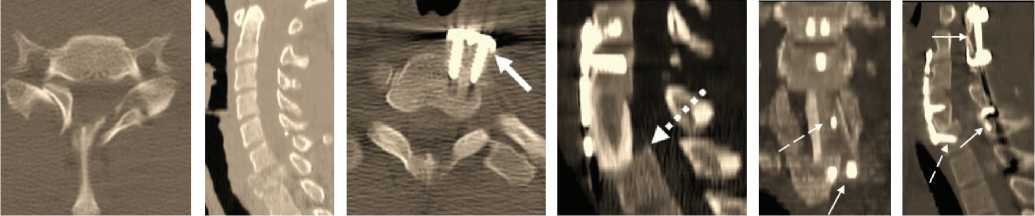

У 2 пациентов к миграции нижнего края пластины после ПШС привело попадание винта в межпозвонковый диск (рис. 3). У 1 больного произошла миграция ламинарной системы фиксации после комбинированного шейного

А Б

Рис. 3. МРТ, КТ шейного отдела позвоночника пациента с дислокаций фиксирующей пластины: а – МРТ ШОП, реформация в сагиттальной плоскости, через 2 недели после операции нижний винт расположен в межпозвонковом диске С6-C7 (стрелка); б – КТ ШОП, реформация в сагиттальной плоскости, через 1,5 года после операции спондилодез сформирован, дислокация пластины (стрелка)

спондилодеза. Пострадавшему с разрушением тела и заднего полукольца С2 позвонка была выполнена операция: дискэктомия С2-С3, межтеловой спондилодез аутокостью и установка титановой платины на уровне С2 и С3 позвонков; декомпрессивная ляминэктомия С2 и фиксация ламинарными крючками за дужки С1, С3 позвонков. Причиной миграции имплантатов явилось несоблюдение методики установки подобных систем. При фиксации необходимо наличие не менее 4 крючков на каждую сторону, которые устанавливают в краниаль-

Рис. 4.

Рентгенография шейного отдела позвоночника в боковой проекции через 1 год после ПШС. Консолидация межтеловых трансплантатов на уровнях

С3-С4, С4-С5

удовлетворительная (двойные стрелки), обращает на себя внимание, что межпозвонковый диск С4-С5 не был удален и подвижность в этом ПДС сохранена, пластина установлена «через уровень» (пунктирная стрелка), в результате произошла миграция нижнего края пластины (белая стрелка) (больной переведен в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского из другого стационара)

ном и каудальном направлении выше и ниже уровня нестабильного сегмента попарно. Так же не была установлена поперечная фиксирующая штанга. Когда эти требования не выполняют, особенно в условиях крайней нестабильности ПДС, при сгибании/разгибании ШОП возможна миграция ламинарных крючков.

У 4 пациентов отхождение нижнего края фиксирующей пластины произошла из-за ее большой длинны, при несоблюдении конгруэнтности пластины с телами позвонков и фиксацией «через уровень» (пластина работала как «клавиша») (рис. 4).

А Б В Г Д Е

Рис. 5. КТ шейного отдела позвоночника больного с дислокаций фиксирующей пластины и несостоятельной фиксацией позвоночного столба: а, б – КТ в аксиальной и реформация в сагиттальных плоскостях шейного отдела позвоночника пациента с осложненным нестабильным (тип С3) переломом С7 позвонка перед декомпрессивно-стабилизирующей операцией; в, г, д – КТ в аксиальной плоскости и реформация в сагиттальной, фронтальной плоскостях шейного отдела позвоночника на 28 сутки после корпорэктомии С7, переднего спондилодеза С6-Th1 аутотрансплантатом из гребня подвздошной кости и фиксацией титановой пластиной С5-Th1. Отмечается миграция нижнего края фиксирующей пластины (белые стрелки), дислокация аутотрансплантата (пунктирная стрелка); е – КТ ШОП, сагиттальная реформация у пациента после повторного вмешательства: наложения гало-аппарата повторного ПШС с дополнительной фиксацией ламинарными крючками за дужки С4,С5, Th1, Th2 позвонков (белые стрелки). Положение фиксаторов и межтелового трансплантата корректное (пунктирная стрелка), объем фиксации достаточный

А Б

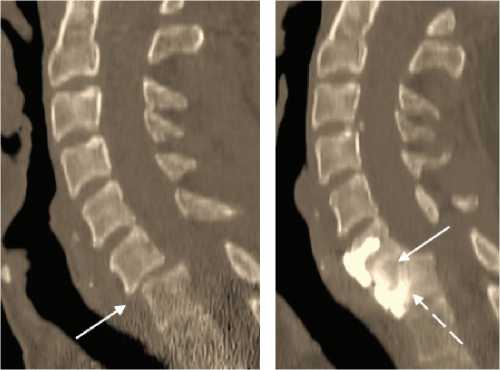

Рис. 6. КТ шейного отдела позвоночника, сагиттальная реформация, больного с рецидивом вывиха С6 позвонка, дислокаций фиксирующей пластины: а – КТ перед операцией, травматический вывих С6 позвонка (Тип С2) (стрелка); б – КТ через 97 суток после дискэктомии С6-С7, спондилодеза аутокостью и титановой пластиной. Костно-фиброзный блок на этапе формирования (стрелка), отмечается выраженное нарастание кифотической деформации и перелом винтов в теле С7 позвонка (пунктирная стрелка)

Рис. 7. КТ шейного отдела позвоночника, сагиттальная реформация. Состояние после корпорэктомии С6, спондилодеза аутокостью и титановой пластиной С5-С7, 3 сутки после операции. Выявлена миграция аутотрансплантата в просвет позвоночного канала. Межтеловой имплантат был сформирован некорректно (стрелка) и не фиксировался к пластине винтом, поэтому произошло его смещение

У 5 пациентов с повреждением всех опорных колонн позвоночного столба при крайне нестабильных типах переломов шейных позвонков (у 2 больных тип С3, у 3 – тип С2 по классификации F. Magerl и соавт.) был выявлен несостоятельный спондилодез с миграцией межтеловых трансплантатов в связи с неадекватным выбором объема фиксации и нарушением методики и техники выполнения операции (рис. 5 - 8).

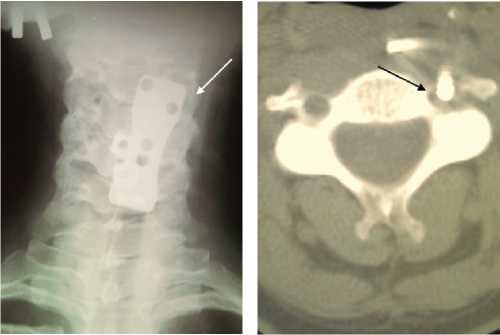

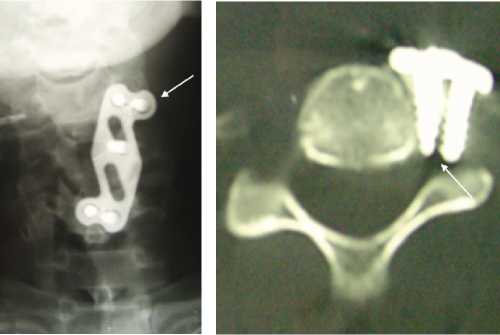

Расположение фиксирующих винтов в проекции позвоночной артерии наблюдали у 2-х пациентов (рис. 9, 10). У 1 из них имелась клиника вертебро-базилярной недостаточности, а у второго клинических проявлений повреждения позвоночной артерии не было, пациента беспокоила только корешковая боль. Причиной данного осложнения, на наш взгляд, является несоблюдение технологии операции, а также

Рис. 8. КТ шейного отдела позвоночника больного с дислокаций межтелового аутотрансплантата: а – КТ на 1-е сут. после операции, ось позвоночника сохранена (пунктирная стрелка), компрессии спинного мозга нет, однако межтеловой трансплантат сформирован и установлен в межтеловой промежуток С4-С6 некорректно (стрелка) и не фиксирован вентральной пластиной; б, в – КТ через 18 суток после операции, отмечается миграция межтелового трансплантата в сагиттальной и аксиальной плоскостях (стрелки), формирование кифоза (пунктирная стрелка); г – КТ после ревизионной операции. Трансплантат сформирован и установлен правильно, ШОП дополнительно фиксирован титановой пластиной. Ось позвоночника восстановлена (больной переведен в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского из другого стационара)

А Б

Рис. 9. Послеоперационные спондилограмма и КТ шейного отдела позвоночника: а – прямая спондилограмма. Верхний край пластины расположен в проекции левого поперечного отростка С3 позвонка; б – аксиальная КТ. Фиксирующий винт находился в канале левой позвоночной артерии (больной переведен в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского из другого стационар).

А Б

Рис. 10. Послеоперационные спондилограмма и КТ шейного отдела позвоночника: а – верхние винты расположены в левом поперечном отростке С3; б – в канале левой позвоночной артерии определяется два винта.

недостаточное скелетирование тел позвонков для визуализации анатомических ориентиров.

У 1 больного мигрировали аутотрансплантаты, которые были установлены во время ламинопластики. Причиной данного осложнения явилось то, что фрагменты кости были помещены в пропилы между дужкой и суставным отростком под микропластины, соединяющие последние, и не были фиксированы микровинтами. В результате, на 3 сутки после операции у больного появилась корешковая боль, а при КТ ШОП выявлена миграция аутотрансплантатов.

У 1 пациента на 9 сутки после ПШС выявлена дислокация нижних винтов, фиксирующих пластину. При ревизионной операции выявлено глубокое нагноение с остеомиелитом тел позвонков и гнойным расплавлением их кортикального и губчатого слоя.

Заключение

Несостоятельная фиксация, миграция трансплантатов, нарастание кифотической деформации с компрессией невральных структур после стабилизирующей операции на ШОП развивается у 3,4% больных, чаще у пострадавших с травмой ШОП, чем у пациентов с ДЗП.

Наиболее значимым фактором риска развития послеоперационной нестабильности является повреждение всех 3 опорных колонн позвоночного столба (тип перелома В2, С2, В3, С3 по классификации F. Magerl и соавт.). Риск несо- стоятельной фиксации в 2,5 раза выше у пациентов, которым выполнена только вентральная стабилизация. Поэтому при повреждении передних структур позвоночного столба и заднего полукольца целесообразно выполнять комбинированный спондилодез. Если тяжесть сочетанной травмы не позволяет выполнить экстренное комбинированное вмешательство, тогда первым этапом необходимо выполнить декомпрессию нервно-сосудистых структур позвоночного канала и фиксацию из переднего доступа. По стабилизации состояния больного, перед его активизацией, произвести стабилизацию задних структур позвоночного столба.

Причинами развития осложнений, связанных с неадекватной фиксацией ШОП, у 95,8% больных являются технические ошибки во время операции и тактические просчеты на этапе ее планирования. Для профилактики подобных осложнений необходимо детально изучать методическое пособие к фиксирующим системам, которые планируются к имплантации. Следует подробно ознакомиться с инструментарием, знать о возможности полиаксиаль-ной установки винтов, контроля их блокировки и прочие нюансы, на которые обращает внимание производитель. Во время операции следует строго соблюдать методику установки фиксирующих систем, проводить рентгенологический контроль для определения уровня вмешательства и после установки имплантов.

Список литературы Несостоятельная фиксация шейного отдела позвоночника при его травмах и заболеваниях

- Гринь А.А., Кайков А.К., Крылов В.В. Профилактика и лечение осложнений у больных с позвоночно-спинномозговой травмой (часть 1). Нейрохирургия. 2014. №4. С. 76-86.

- Кайков А.К. Ошибки и их профилактика в диагностике и лечении больных с травмой позвоночника и спинного мозга: дис.. канд. мед. наук: М, 2013. 184 с.

- Крылов, В.В. Травма позвоночника и спинного мозга. В.В. Крылов, А.А. Гринь. М.: 2014. 420 с.

- Wang MC, Chan L, Maiman DJ, et al. Complications and mortality associated with cervical Spine surgery for degenerative disease in the United States. Spine. 2007. №32. С. 342-347.

- Memtsoudis SG, Hughes A, Ma Y, Chiu YL, Sama AA, et al. Increased in-hospital complications after primary posterior versus primary anterior cervical fusion. Clin Orthop Relat Res. 2011. №469(3). P. 649-657.

- P.S. Kalanithi, C.G. Patil, M. Boakye. National complication rates and disposition after posterior lumbar fusion for acquired spondylolisthesis. Spine (Phila Pa 1976). 2009 Aug 15;34(18):1963-9. doi: 10.1097/BRS.0b013e3181ae2243.

- N.N. Mahmoud, R.S. Turpin, G. Yang, W.B. Saunders. Impact of surgical site infections on length of stay and costs in selected colorectal procedures. Surg Infect. 2009. №10. P. 539-544.

- J. Dong, M. Lu, T. Lu, et al. Meta-Analysis Comparing Zero-Profile Spacer and Anterior Plate in Anterior Cervical Fusion. PLoS One. 2015 Jun 11;10(6):e0130223.

- A. Nanda, M. Sharma, A. Sonig. Surgical complications of anterior cervical diskectomy and fusion for cervical degenerative disk disease: a single surgeon’s experience of 1,576 patients. World Neurosurg. 2014. Vol.82. №6. P.1380-1387.