Несостоявшееся калмыцкое паломничество в Тибет начала XIX века: исторический и источниковедческий аспект (по материалам Государственного архива Астраханской области)

Автор: Курапов А.А., Музраева Д.Н.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Российская история

Статья в выпуске: 8 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается переписка представителей правительственных учреждений Российской империи, региональных властей с буддийским духовенством Калмыцкой степи Астраханской губернии, участниками несостоявшегося паломничества в Тибет, которое рассматривается в контексте внешнеполитических планов правительства по активизации дипломатических контактов с Китаем и Тибетом в рамках посольства Ю. А. Головкина (1805-1806 гг.). Анализируются документы из фондов Государственного архива Астраханской области и Российского государственного исторического архива. В статье представлены транслитерация и современный (диахронический) перевод двух писем калмыцких священнослужителей, выполненных на «тодо бичиг» («ясном письме»).

Российская империя, китай, тибет, калмыцкая степь, паломничество, лама, «тодо бичиг»

Короткий адрес: https://sciup.org/147242432

IDR: 147242432 | УДК: 94(470.46=512.37) | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-8-44-57

Текст научной статьи Несостоявшееся калмыцкое паломничество в Тибет начала XIX века: исторический и источниковедческий аспект (по материалам Государственного архива Астраханской области)

Kurapov A. A., Muzraeva D. N. The Failed Kalmyk Pilgrimage to Tibet at the Beginning of the 19th Century: Historical and Source Study Aspect (Based on the Materials of the State Archive of the Astrakhan Region). Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2023, vol. 22, no. 8: History, pp. 44–57. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2023-228-44-57

В калмыцкой традиции XVII – начала XX в. буддийское паломничество к святыням Тибета – важный элемент социально-политической, социокультурной и религиозной жизни. Буддийское паломничество являлось каналом связи с единоверцами, способом решения внутриполитических и внешнеполитических задач, способом пополнения штатов буддийских монастырей, значимым религиозным ритуалом. На протяжении столетий калмыцкое буддийское паломничество видоизменялось. В XVII в. Калмыцкое ханство свободно осуществляло дипломатическое взаимодействие в Центральной Азии. Калмыцкой светской и клерикальной элите не было необходимости осуществлять дипломатические контакты под видом паломнических поездок. В этой связи основная часть паломнических поездок калмыцкой знати XVII в. осталась за пределами доступных нам русскоязычных источников. С ограничением внешнеполитической активности калмыцких владельцев Российским государством с начала XVIII в. паломничество стало регламентированным процессом, масштабной политической акцией с санкцией российских властей. После откочевки 1771 г. буддийское паломничество на долгие годы становится невозможным, активизировавшись только в конце XIX в.

Буддийское паломничество калмыков на протяжении многих лет вызывало интерес у исследователей, изучавших различные аспекты этого феномена калмыцкой истории и культуры. В 1897 г. А. М. Позднеев опубликовал сочинение Бааза Менкеджуева «Сказание о хождении в тибетскую страну Мало-дорботского База-бакши», описавшего свое паломничество в Тибет [Сказание..., 1897]. Первый комплексный анализ исторического значения буддийских паломничеств XVII-XVIII вв. осуществил Н. Н. Пальмов [1926; 1927]. Изучение калмыцко-тибетского взаимодействия, калмыцкого буддийского паломничества было продолжено А. Г. Сазыкиным [Хождение..., 1987; 1988], Э. П. Бакаевой [2019; 2021], Е. А. Беспрозванных [1998; 2001; 2008], Б. В. Очировой [2010], В. Т. Тепкеевым, В. П. Санчировым [Тепкеев, Санчиров, 2016; Тепкеев, 2019], Е. Е. Убушуевой и Н. П. Мацаковой [2019], А. В. Цюрюмовым и А. А. Кураповым [2019]. Вместе с тем необходимо отметить, что в историографии отсутствуют исследования по подготовке посольства в Тибет калмыцких священнослужителей в начале XIX в., межведомственной переписки, переписки региональных и центральных властей с ламами, изучение писем буддийских священнослужителей и их переводов российскими чиновниками. Цели исследования определяет комплекс вопросов, для решения которых были привлечены неопубликованные документы Государственного архива Астраханской области (ГААО. Ф. 1), Российского государственного исторического архива (РГИА. Ф. 484).

В исследовании применены историко-описательный и сравнительный методы исследования. Объектами изучения являлся комплекс архивных документов фонда 1 «Канцелярия астраханского гражданского губернатора» Государственного архива Астраханской области, фонда 484 «Общий архив министерства императорского двора» Российского государственного исторического архива, относящиеся к межведомственной переписке и переписке калмыцких священнослужителей с российскими чиновниками о несостоявшемся паломничестве в Тибет в начале XIX в.

В Государственном архиве Астраханской области, в фонде 1 «Канцелярия астраханского гражданского губернатора», сохранилось три дела, относящихся к 1805-1806 гг., в которых отложились материалы о несостоявшейся поездке в Тибет представителей буддийского духовенства Калмыцкой степи в начале XIX в. О том значении, которое российское правительство придавало этой поездке, свидетельствуют высокопоставленные участники сохранившейся переписки и доброжелательное отношение к запросам калмыцких лам.

В деле 3036 «По отношению министра коммерции Румянцева о возвращении калмыцким гелюнгам, собиравшимся на поклонение в Тибет, издержанных ими денег 2 500 рублей 1805 года 22 июля» фонда 1 ГААО мы находим интересный материал, относящийся к этому паломничеству. 3 июля 1805 г. министр коммерции Н. П. Румянцев сообщал астраханскому гражданскому губернатору князю Д. В. Тенишеву о том, что император Александр I распорядился компенсировать калмыцким священнослужителям - гелюнгам Табка Таскирову и Габунгу Бунтурову, находящимся в Астрахани, по представленному счету в размере 2 500 руб., которые губернатору следовало получить у управляющего императорским кабинетом, сенатора Д. А. Гурьева 1. Отметим, что в фонде 484 «Общий архив министерства императорского двора» РГИА нами было выявлено прошение тайного советника, секретаря Кабинета его императорского величества М. Н. Муравьева к Александру I о подтверждении выделения запрашиваемой суммы калмыцким ламам 2. К письму Н. П. Румянцева был приложен счет с издержками гелюнга Табки Таскирова: с января 1805 г. гелюнгом с его спутниками было потрачено на провизию и квартиру в Астрахани 600 руб., коляска обошлась в 500 руб. 3 Гелюнгом Габунг Бунтуровым с января 1805 г. было потрачено на аренду квартиры и питание 750 руб., коляска для путешествия обошлась в 600 руб. 4

Определим, с какими внешнеполитическими событиями начала XIX в. могла быть связана готовившаяся, но отмененная поезда калмыцких священнослужителей в Тибет. Как мы отмечали ранее, после откочевки 1771 г. паломничество в Тибет и Китай для калмыцких буддистов становится невозможным, правительство России, обвиняя буддийское духовенство в кризисе, приведшем к гибели Калмыцкого ханства, начинает разработку системной ограничительной политики в отношении буддийской традиции калмыков [Курапов, 2021, с. 210]. Почему же в начале XIX в. калмыцким священнослужителям была разрешена поездка к Далай-ламе, а после ее отмены ламы получили компенсацию от правительства? На наш взгляд, это связано с российско-китайским взаимодействием в рассматриваемый период. В начале XIX в. Российская империя, стремившаяся активизировать социально-политическое взаимодействие с Китаем, проявила заинтересованность в сборе сведений, в том числе и о Тибете. Соответствующее задание от министра коммерции Н. П. Румянцева в 1805 г. получил граф Ю. А. Головкин, возглавивший российское посольство в Китай [Андреев, 2006, с. 51]. По мнению В. С. Мясникова, посольство Ю. А. Головкина (1805–1806 гг.) по своему масштабу являлось самым значительным посольством Российской империи в Китай в период династии Цин [Мясников, 2011, с. 107]. Наряду с политическими и экономическими задачами по интенсификации российско-китайского взаимодействия, поставленными российским правительством перед посольством, на активизации контактов с центром буддийского учения, с Далай-ламой, также был сделан акцент в инструкции Александра I, данной Ю. А. Головкину в июле 1805 г. В инструкции подчеркивалось, что посольству необходимо оговорить пропуск китайской стороной калмыцких паломников в Тибет только в сопровождении российских чиновников: «…надеемся, что подобным поклонникам с приставами их не будет впредь чинимо никакое препятствие проходить на поклонение к Далай-ламе» (Из бумаг…, 1904, с. 36). Посольство не достигло своей цели, поскольку проблемы церемониала оказались неразрешимы для российской стороны: Ю. А. Головкин в Урге отказался от выполнения ритуала «коу-тоу», предполагавшего коленопреклонение и челобитие перед образом императора [Мясников, 2011, с. 107]. Посольство, выехав из Санкт-Петербурга в июле 1805 г. и прибыв в Кяхту в начале октября, после запрета на въезд в Китай вернулось в Санкт-Петербург в конце 1806 г. (Из бумаг…, 1904, с. 17).

Можно предположить, что правительство, рассчитывавшее на успех дипломатической миссии Ю. А. Головкина, готовило калмыцких паломников к поездке в Тибет, предполагая, что в качестве сопровождающих с ними будут допущены российские чиновники. В этой связи после провала дипломатической миссии правительство пошло на компенсацию затрат калмыцких священнослужителей в 1805 г., разрешив поездку лам в Санкт-Петербург.

Межведомственная переписка о судьбе калмыцких священнослужителей была продолжена. 21 июля 1805 г. Д. В. Тенишеву поступило письмо из 2-й экспедиции МВД, подписанное министром внутренних дел В. П. Кочубеем. В письме губернатору предписывалось выдать паспорт для поездки в Санкт-Петербург гелюнгу Табка Таскирову, который обратился с просьбой об аудиенции и получил разрешение от Александра I 5.7 августа 1805 г. Д. В. Те-нишев направил ордер приставу Павловскому о необходимости розыска гелюнга Табки Тас-кирова, находящегося при владельце Санджи-Убаши, для направления ламы к губернатору и получения паспорта для поездки в столицу 6. Гелюнг был уведомлен о необходимости получения документов уже 9 августа 1805 г. 7

21 августа 1805 г. управляющий императорским кабинетом, сенатор Д. А. Гурьев сообщил Д. В. Тенишеву об отправке в Астрахань необходимых денежных средств для компенсации расходов гелюнгов Табка Таскирова и Габунг Бунтурова 8.

23 августа 1805 г. астраханские чиновники организовали передачу денежных средств калмыцким священнослужителям. Гелюнг Табка Таскиров принял причитающуюся ему сумму, о чем оставил расписку: «…истраченные мною в рассуждении снаряда на поклонение к Далай-ламе деньги всего тысяча сто пятьдесят рублей от астраханского гражданского губернатора господина действительного статского советника и кавалера князя Дмитрия Васильевича Тенишева получил…» 9.

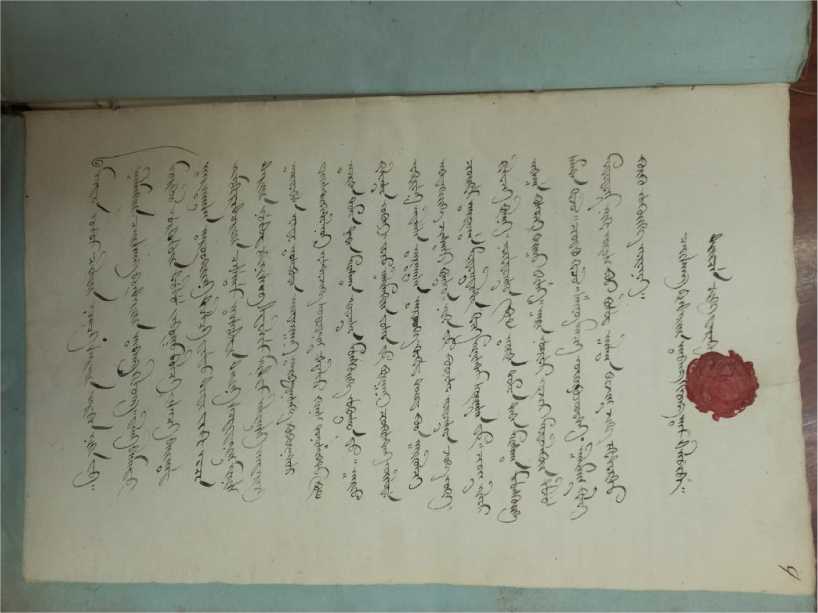

Габунг Бунтуров от предложенной компенсации отказался, объяснив причины письменно. В деле сохранился оригинал письма гелюнга и его синхронный (синхронический) перевод, выполненный М. Андреевым. Приведем перевод письма полностью:

1805 года августа 23 дня калмыцкий зайсанг Габунг гелюнг Бунтуров при возвращении ему присланных вследствие Именного Его Императорского Величества повеления от господина тайного советника товарища министра финансов и кавалера Дмитрия Александровича Гурьева взамен убытков произошедших по случаю снаряда в Тибет на поклонение к Далай-ламе тысячи сот пятидесяти рублей господину действительному статскому советнику астраханскому гражданскому губернатору и кавалеру князю Те-нишеву отказался, что по калмыцкому закону издержек из собственного своего иждивения употребленных при богоугодном намерении возвращать накрепко возбраняется, и потому он о сем никого не просил, а когда требовано было министром от него сведения о тех издержках, то об них показано им для одной видимости, в прочем означенных денег тысячу триста пятьдесят рублей принять он не желал, просит на свободный проезд в Санкт-Петербург для личного объяснения снабдить его подорожною с будущими при нем Самтан гецулем, Зодбо гецулем и Шарап манджкою, да определить одного из россиян, знающего калмыцкий разговор.

В рукоприкладстве зайсанг Габунг гелюнг Бунтуров руку и печать приложил. Переводил ученик калмыцкого диалекта Михаил Андреев 10.

В деле сохранился оригинал письма на «тодо бичиг» («ясном письме»), который дополняет историческую картину (рис. 1).

Ниже приведены транслитерация и современный (диахронический) перевод текста письма. В транслитерации в круглых скобках приводится нумерация строк; косая черта (/) указывает на место переноса части слова, через дефис (-) пишутся аффиксы, написанные отдельно от слов; в квадратных скобках приводятся пропущенные графемы; имена собственные и географические названия пишутся с прописной буквы; двоеточие соответствует знаку «давхар цэг», который ставится в конце предложений.

Транслитерация

(1a:1) Modün ükür ǰiliyin noxoi sarayin arban nigen-dü: (2) xalimagiyin zayisang Buntariyin γabang gelüng: dalai blamadu (3) mürgöül örgüküyin tölȫ yabuxu bolǰi yasaǰi bayiγād (4) γarγaqsan γaruuügiyini tōlǰi dēdü tede yeke ezen (5) imperatoriyin zasāγār γospodin tayini sovedidniq min-is/tariyin nöküd pinisob kavelēr Mitir Aliqsai-andarači (7) Γüryebāsa ende γospodin Ayidarxani γarǰdansaki kubirnatōr (8) diyistibitelnoi estečiki soviedniq kavaler kinas Tenišibtü bum 11 (9) γürban tümen 12 taban mingγan ireqsen mönggüyigi ögüqsün-du: xariü (10) keleqsen ügü ni: yerü xalimagiyin yoson-du burxani zokistai üyiledēn (11) eberēni adlāsa γarγaqsan γarüügi: tegēd toyed küün xariülǰi (12) abadagiyigi čingγār bōqson: nigen-du küünēse ereqsen čigi ügei: (13) züyigēr γaruüγān medeqdültun geǰi minister suraqsan-du: züqiler/kēleǰi bulnai: nerēdeqsen 'bum γ ü rban tümen taban mingγan mönggüyigi (15) abaxā küsüǰi bayiqu biši: xarin nöürēr učir medülküyin tölȫ

-

(16) Samtan gecül: Šarab manǰi üyirpüčüüdtai. xalimaq kelei (17) mededeq nige oros küü bolōd xālγan bičiq čigi Petertü (18) kürkü öküyigi erenei:

-

(19) zayisang Buntariyin γabang gelüng γar talbiba:

-

(20) tiyizān čigi daraba [сургучная печать]

Рис. 1. Письмо Г. Бунтурова Д. В. Тенишеву Fig. 1. G. Bunturov’s letter to D. V. Tenishev

Перевод

«В 21-й день месяца собаки 13 года коровы – дерева 14.

Калмыцкий зайсанг гаванг 15 гелюнг 16 Бунтаров ради того, чтобы совершить поклонение Далай-ламе, вознамерившись отправиться, из-за того, что исправил (т. е. изменил планы), подсчитал понесенные траты, когда по высочайшему указу Его Императорского Величества господином тайным советником, помощником министра финансов, кавалером Дмитрием Александровичем Гурьевым здесь господину Астраханскому гражданскому губернатору, действительному статскому советнику, кавалеру, князю Тенишеву были переданы выделенные денежные [суммы в размере] ста тридцати пяти тысяч, произнесенными в ответ словами были: “Вообще, согласно калмыцкому закону, в своих деяниях, которые были бы достойны бурхана (т. е. Будды), было строго пресечено 17, чтобы тойны (т. е. духовные особы) поне- сенные из собственного имущества 18 траты возвращали. Прежде всего, не стал просить у [других] людей. Когда министр попросил, сообщите о своих тратах, могу прояснить, что предназначенные [мне] сто тридцать пять тысяч денег не имею желания принимать. Однако для того, чтобы лично заверить, прошу предоставить подорожную, чтобы достичь Петербурга вместе с гецулом 19 Самтаном 20, манджи 21 Шарабом 22, одним русским человеком, знающим калмыцкий язык”.

Гаванг гелюнг зайсанг Бунтаров приложил руку, а также и печать поставил» 23.

Дело содержит информацию об успешной поездке гелюнга Бунтурова в Санкт-Петербург. 1 февраля 1806 г. лама направил губернатору Д. В. Тенишеву письмо, в котором выражал признательность за организацию его поездки 24. Гелюнг сообщал о том, что он был принят министром коммерции Н. П. Румянцевым, который дал разрешение на строительство хурула:

Сиятельнейший князь, Милостивый Государь!

В сильном движении признательнейшего сердца я не нахожу слов коими бы в полной мере мог изъяснить ту всесовершенную вечную благодарность, коею Ваше Сиятельство обязали меня и народ, и которая требует незабвенная в памяти нашей и потомков наших.

Предстательство Вашего Сиятельства снискало нам здесь все то уважение, которого мы надеялись от высокого посредства Вашего, господин министр коммерции Граф Николай Петрович принял нас очень милостиво, докладывал Государю Императору о известном желании нашем, Его Величество отложил по обстоятельствам путешествие наше для поклонения Далай-ламе до некоторого времени, соизволил указать сделать нам подарки, и сверх того по особенной моей просьбе и докладу Его Сиятельства благоволил и на удовлетворение важнейшего моего желания, чтобы в месте моего пребывания построить храм для жертвоприношения по нашему обыкновению и всемилостивейше пожаловал на то 2 000 р.

Ваше Сиятельство читая строки сии может быть судиею собственного своего дела, и будучи первоначальною и гласною причиною благоволения и милости монарха нам оказанных не отречетесь принять от сердец наших той справедливой вам жертвы которая нами и в роде нашем совершаться будет прославлением имени Вашего.

В конце остается мне надеяться от благорасположения вашего Сиятельства еще одной особенной милости, чтобы высочайшее соизволение на построение храма засвидетельствование ваше согласило с воз-можностию, без удовлетворения в коей от вас яко местного начальника кажется мне нельзя будет приступить к решительному выполнению оного. С сею последней просьбою предоставляю себя высокому покровительству вашему, в сем и вечно пребуду с глубочайшим почтением и преданностью

Сиятельнейший Князь

Милостивый государь

Вашего Сиятельства

Милостивого государя

Нижайший слуга

Зайсанг Габунг гелюнг Бунтуров

Февраля 1 дня 1806 г.

Санкт-Петербург 25.

Развитие темы строительства хурула по ходатайству гелюнга Бунтурова мы находим в деле 3371 «По предписанию министра внутренних дел графа Кочубея о дозволении сведений можно ли калмыцкому гелюнгу на месте его пребывания позволить в постройку молитвенного храма» фонда 1 ГААО. 6 февраля 1806 г. министр внутренних дел В. П. Кочубей направлял астраханскому гражданскому губернатору Д. В. Тенишеву запрос о возможности строительства буддийского храма в 35 верстах от Астрахани на месте жительства гелюнга Бунтурова 26. 22 марта 1806 г. Д. В. Тенишевым был подготовлен ответ на запрос министра, в котором губернатор сообщал, что «…в построении предполагаемого калмыцким гелюнгом Бунтуровым молитвенного храма на месте его жительства, в 35-ти верстах от Астрахани отстоящим, никакого препятствия быть не может поелику там российских селений нет и земли по общему назначению принадлежат калмыкам на коих они и ныне кочевье свое имеют» 27. После того как астраханский губернатор заверил, что для строительства буддийского храма гелюнгом Бунтуровым не будет препятствий, межведомственная переписка была продолжена. 11 мая 1806 г. министр коммерции Н. П. Румянцев направил новое письмо астраханскому губернатору в котором просил передать гелюнгу Бунтурову выделенную Александром I сумму в 2 000 руб 28. Примечательно, что к сумме, не принятой гелюнгом в качестве компенсации расходов на несостоявшееся паломничество (1 350 руб.), императором было выделено из собственных средств 650 руб., на что особое распоряжение получил управляющий императорским кабинетом Д. А. Гурьев 29.

1 июня 1806 г. 2 000 руб., направленные на строительство буддийского храма в Калмыцкой степи Александром I, были вручены гелюнгу Бунтурову, о чем он оставил расписку, перевод которой сохранился в деле:

1806 года 1 июня дня

Я нижеподписавшийся всемилостивейше пожалованные мне Государем императором в знак участия своего в сооружении храма молитвенного по закону калмыцким народом исповедываемому две тысячи рублей, деньги принял от Астраханского гражданского губернатора князя Дмитрия Васильевича Тенише-ва, в чем подписываюсь и прикладываю именную свою печать.

Зайсанг Габунг гелюнг Бунтуров. Переводил губернский секретарь Кондратьев 30.

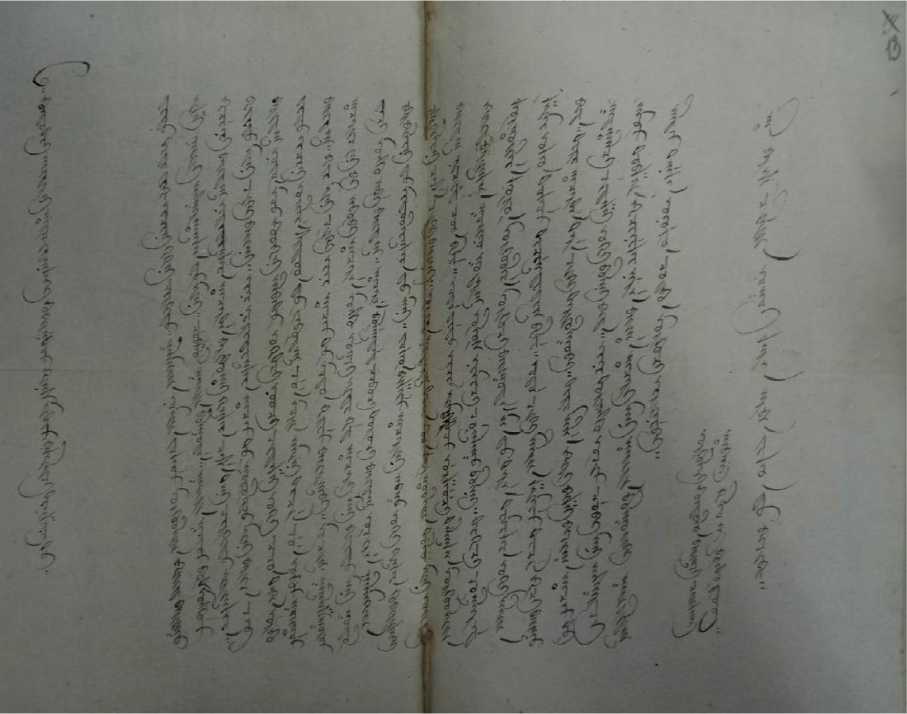

Вопрос о строительстве буддийского храма был вновь поднят гелюнгом Бунтуровым уже в августе 1806 г. В деле сохранилось письмо ламы и перевод учителя калмыцкого языка М. Конова:

№ 618 По переводе значит,

Его сиятельству господину астраханскому гражданскому губернатору и кавалеру князю Дмитрию Васильевичу Тенишеву

От Его Императорского Величества государя для построения калмыцкого молитвенного дома было от меня испрошено соизволение, на который мой доклад на прежде бывшем моем месте и позволено построить дом, на что и пожаловал в помощь две тысячи рублей на которые по повелению выстаиваю оный, о чем и Ваше сиятельство имеет повеление, так же и я имею документ, поблизости оного места кочуют владения владельца Мукукеня бедные калмыки сто пятьдесят кибиток, которые по бедности своей в степь выкочевывать не могут, кочевывают завсегда близ молитвенного сего дома и по возможности своей приносят приношение, которые только для государевой службы часть лошадей и для своего бедного пропитания несколько рогатого скота и баранов, где так же и у меня построен дом деревянный, теперь же поселенные хохлы и мужики сказывая нам, что якобы оная земля отведена им и вы де должны нам платить за это деньги, за что уже от нас они и получают, то незачем почему мы за свою землю деньги платим, в рассуждение же земли напреть сего калмыцкому правлению доносили, чтоб нас от таковых притеснений защитили, на что и от губернского правления есть повеление чтоб нив принадлежащие им земли не вступятся, теперь же видя открытую Его Императорского Величества к нам милость против прежнего духовенства. Собираются на учение ко мне очень довольное число людей, мы же в том месте для пропитания земных плодоносных не имеем, опричь только своего скота от коего имеем себе и питание, со вре-

менем же в оном месте завести и хлебопашество если будет можно, а теперь по таковому притеснению и малоположению места что скотоводство для пропитания себя держать негде. В таком случае прошу Вашего Сиятельств так как оные места сыздавно состоят нашими от притеснениев оказать мне милость и защиту, чтоб таковые притеснения впредь небыли и через кого следует приказать сделать подтверждение.

Во окончании письма написано тако,

Вашего Сиятельства наивсегда доброжелательствующий зайсанг Габунг гелюнг Бунтуров писано месяца августа 18 дня 1806 года 31.

Наличие в этом деле оригинала письма на «тодо бичиг» также позволяет уточнить ситуацию и позицию гелюнга. Транслитерация и современный перевод письма приведены далее (рис. 2). В переводе в круглых скобках даются эквиваленты перевода и пояснения к отдельным словам и словосочетаниям, в квадратных скобках приводятся дополнительные поясняющие слова.

Рис. 2. Письмо Г. Бунтурова Д. В. Тенишеву Fig. 2. G. Bunturov’s letter to D. V. Tenishev

Транслитерация

(1a:1) kündetei ayidar[x]ni γarǰidanaski gübirnātor kinas Miter Basiliči Tenišeb-tü:

-

(2) d e dü tede yeke ezeni gegeni zergedü: xalimagiyin nomiyin yosōr mürgüüliyin kiyid barixü

-

(3) iši xayiri angxarγaqsan-du mini: zöbšȫl xayirin bolxüdān: xayirin xoyor bum münggör (4)

kezēnei bayidaq neredeqsen γazartān barituγai giqsen zakān tani zergedü iriqsen: (5) beyedü mini čigi bayinai: ene neredeqsen γazar-tu xüruldǰu mini barica cab (6) baridaq noyon moüküükeni albatu ügetei nüüǰi čidaši ügei zoün tabin örkü (7) dedü ezeni üyilēn k[a]rduün-du yabudaq cȫn mori namini teǰīn cȫn ükür xoyiγōr (8) bayidaq: beye mini čigi ene γazar-tu modun gerēr bayidaq bi: muǰiq. xaqlaš xoyor (9) γazari čini bi abubi γazarān münggü öqči ide gēd γazari mani beyedü mani xüdul/daǰi münggü abā bayidaq: γazarān bulāqdād zoboǰi türüǰi bayidaq učirān xalimgiyin (11) parbileni-dü medüüleqsen-dü mani: yosun bišīr γazarini abxü ügei geqsen gübiri[n]ski (12) parbileni zakā čigi bayinai: urida xuvaraq teyin müün surγüüliyin tölȫ mini oyiri (13) bayidaq niǰīd züün bilē: odō dēdü ezen imperator öršȫǰi tālaqsan mürgüüliyin (14) kiyid bariqsan xoyino xuvaraq ulus nemeǰi cuqlaxü bolnai: tegeǰi cuqlarād (15) surγüyilēn surun mürgüülēn mürgüǰi bayixüdān man-du tarān temesen ügei maliyin (16) šime üsün tosōr teǰēqdedeq belē: odō čigi maliyin šimēr teǰēl keǰi bayixü (17) bida: tere γazartān tarā čigi tariülxü bi: tere malān kiri biši bičixan γazar-tu (18) xadaγalǰi čidaši ügei bolnai bida: ene türünggü učir zöbi mani angxarǰi (19) amur tübšin kezenēse nārān bayiγā γazari mani xayirin bolxüyigi xayirildaq (20) aldar tānasa ünǖrün züdkün mürgüǰi erinēbi:

(21) ürgülǰikündülünbayiqčizayisang (22) γabanggelongBunturüb:

(23) γalbarasǰiliyinnoxoisarinarbanyesün-dübičibe:

Перевод

«Уважаемому Астраханскому гражданскому губернатору Дмитрию Васильевичу Тенише-ву.

Его сиятельству великому господину. Когда, согласно калмыцкому религиозному закону, мной было выказано внимание к соизволению построить хийд (буддийский храм) и разрешение было получено, указ о том, чтобы [он] на пожалованные двести тысяч серебром (денег) был построен на своей собственной (букв. именной), имеющейся с давних пор земле поступил Вашему сиятельству. Имеется [этот указ] также и у меня. На этой именной земле собравшиеся подвластные нойона Мукукена, делающие мне подношения и угощения, бедны, не могут кочевать, 150 семей (кибиток) поддерживают существование небольшим [количеством] лошадей для деяний великого господина, небольшим [количеством] коров и овец. Я и сам проживаю на этой земле в деревянном доме. Мужик(и) и хаглаш(и) 32, говоря, что землю твою мы забрали (зд. букв. «я забрал»), питайся, отдавая деньги на сторону, – так, нашу землю нам же продавая, продолжают брать деньги. Когда мы дали знать калмыцкому управлению о причине того, что нашу землю отняли и мы страдаем и бедствуем, теперь же есть закон губернского правления, гласящий о том, что без основания нельзя забрать. Прежде хувараки (монахи) ради именно такого обучения находились рядом со мной численностью до одной сотни. Теперь, после того как с высочайшего соизволения Его Императорского Величества был возведен молитвенный храм, число монахов прибавится. Когда так собирались, получая учение, совершая молебны, у нас не было посевов (хлеба) и овощей (плодов), поддерживали существование продуктами скотоводства, молоком и маслом. И даже теперь продолжаем питаться продуктами скотоводства (букв. питательностью скота). На той земле будем также и поля засевать. Тот скот мы не сможем сохранять на несоразмерно малом [пространстве] земли. Приняв во внимание верность этой нашей первопричины, всем сообщест- вом (букв. семьями), усердно кланяясь, просим (зд. прошу) Ваше Высочество, благоволящего к нашей земле, с незапамятных времен пребывающей в мире и спокойствии, проявить милость.

Неизменно выказывающий свое почтение зайсанг гаванг гелонг Бунтуров.

Года тигра – огня (1806), месяца собаки 19-й день» 33.

Параллельно переписке о постройке храма с участником несостоявшегося паломничества гелюнгом Бунтуровым астраханский губернатор вел переписку о стремлении организовать новое паломничество в Тибет гелюнгом Таскировым. Соответствующая переписка губернатора содержится в деле 3468 фонда 1 ГААО «По отношению министра коммерции графа Румянцева о объявлении калмыцким гелюнгам, что поездка их в Тибет отложена до времени». 24 апреля 1806 г. министр коммерции Н. П. Румянцев сообщал в письме астраханскому губернатору о том, что еще в 1805 г. калмыцкое духовенство было проинформировано о невозможности паломничества в Тибет в ближайшее время, однако гелюнг Таскиров писал министру о своей подготовке к поездке и просил покровительства правительства 34. Н. П. Румянцев просил астраханского губернатора «сделать приличное внушение» гелюнгу о том, что без санкции правительства паломничество невозможно 35.

11 июня 1806 г. главный пристав П. П. Крупинский сообщил Д. В. Тенишеву о том что ге-люнги Таскиров и Бунтуров предупреждены: «…неможно им готовиться к отправлению до того времени пока не дастся на то позволение» 36.

Комплекс документов, выявленных в государственном архиве Астраханской области, документ из Российского государственного исторического архива, анализ историографии, посвященной российско-китайским дипломатическим контактам начала XIX в., позволяют сделать вывод о том, что деятельность делегации калмыцких священнослужителей во главе с гелюнгами Табка Таскировым и Габунг Бунтуровым, готовившими поездку в Тибет и остановленными властями в Астрахани в 1805 г., можно рассматривать в контексте внешнеполитических планов правительства по активизации дипломатических контактов с Китаем и Тибетом в рамках посольства Ю. А. Головкина (1805–1806 гг.). Одной из задач посольства было получение разрешения на сопровождение российскими чиновниками калмыцких паломников в Тибет. Уверенное в успехе посольства правительство могло задержать калмыцких паломников до получения такого разрешения и организации официальной поездки. Этим можно объяснить оперативную компенсацию расходов калмыцкой делегации правительством, высокий уровень участников межведомственной переписки по этому вопросу (астраханский губернатор Д. В. Тенишев, министр коммерции Н. П. Румянцев, министр внутренних дел В. П. Кочубей, управляющий императорским кабинетом Д. А. Гурьев, секретарь Кабинета его императорского величества М. Н. Муравьев), разрешение на поездку лам в Санкт-Петербург, разрешение на строительство хурула по просьбе гелюнга Бунтурова.

Список литературы Несостоявшееся калмыцкое паломничество в Тибет начала XIX века: исторический и источниковедческий аспект (по материалам Государственного архива Астраханской области)

- Андреев А. И. Тибет в политике царской, советской и постсоветской России. СПб.: Нартанг, 2006. 464 с.

- Бакаева Э. П. Этническая идентичность калмыков и конфессиональные связи с Тибетом (к прочтению малоизвестных источников) // Oriental Studies. 2019. № 5. С. 891-925.

- Бакаева Э. П. Путь в Тибет: религиозные песни калмыков и реалии путешествий // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2021. № 3. С. 91-104.

- БАМРС - Большой академический монгольско-русский словарь / Отв. ред. Г. Ц. Пюрбеев. М.: Academia, 2001. Т. 1: А-Г. 520 с.

- Беспрозванных Е. Л. Буддизм и политика: лидеры Тибета в ХVII-ХVIII вв. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1998. 204 c.

- Беспрозванных Е. Л. Лидеры Тибета и их роль в тибетско-китайских отношениях XVII-XVIII вв. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. 356 с.

- Беспрозванных Е. Л. Калмыцко-китайские отношения в XVIII веке. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. 370 с.

- КРС - Калмыцко-русский словарь / Ред. Б. Д. Муниев. М.: Рус. яз., 1977. 768 с.

- Ковалевский О. Монгольско-русско-французский словарь. Казань: Тип. Казан. ун-та, 1844. Т. 1. 594 с.

- Курапов А. А. Российское государство и буддийская церковь на юге России: этапы эволюции социально-политического взаимодействия в XVII - начале XX в. Элиста: КалмНЦ РАН, 2021. 416 с.

- Мясников В. С. Первый период становления дипломатических связей Китая с Россией // Клио. 2011. № 3. С. 105-108.

- Очирова Б. В. Традиции калмыцких паломничеств в Тибет // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2010. № 2. С. 149-152.

- Пальмов Н. Н. Этюды по истории приволжских калмыков. Астрахань: Изд-во Калмоблисполкома, 1926. Ч. 1. 260 с.; 1927. Ч. 2. 231 с.

- Рерих Ю. Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями. М.: Наука, ГРВЛ, 1983. Вып. 1. 378 c.; 1984. Вып. 2. 407 с.; 1987. Вып. 9. 296 с.; Вып. 10. 343 с.

- Сказание о хождении в тибетскую страну Мало-дорботского База-бакши / Калмыц. текст с пер. и примеч., сост. А. Позднеевым. СПб.: Фак. вост. яз. Петерб. ун-та, 1897. 260 с.

- Тепкеев В. Т. Организация калмыцкого посольства в Тибет 1737 г. // Magna Adsurgit: Historia Studiorum. 2019. № 2. С. 120-126.

- Тепкеев В. Т., Санчиров В. П. Калмыцко-тибетские отношения на рубеже XVII‒XVIII вв. // Oriental Studies. 2016. № 4. С. 12-20.

- Убушуева Е. Е., Мацакова Н. П. История развития калмыцко-тибетских отношений в XIX - начале XX века // Сетевое востоковедение: взаимодействие монгольских и тюркских этносов во времени и в пространстве: Материалы III Междунар. науч. форума. Элиста, 2019. С. 363-366.

- Хождение в Тибет калмыцкого бакши Пурдаш Джунгруева. Пер. А. Д. Руднева. Ред. перевода, предисловие и примечания А. Г. Сазыкина. Ч. 1. Путь в Тибет // Филологические исследования старописьменных памятников. Элиста, 1987. С. 125-144.

- Хождение в Тибет калмыцкого бакши Пурдаш Джунгруева. Пер. А. Д. Руднева. Редакция перевода, предисловие и примечания А. Г. Сазыкина. Ч. 2. У святынь Тибета // Проблемы монгольской филологии. Элиста, 1988. С. 134-153.

- Цюрюмов А. В., Курапов А. А. Из истории калмыцко-тибетских контактов XVII-XVIII вв. // Oriental Studies. 2019. № 12. С. 1050-1061.

- Jaeschke H. A. A Tibetan-English Dictionary: with Special Reference to the Prevailing Dialects; to which is Added an English-Tibetan Vocabulary. London: Secretary of State for India in Council, 1881. 671 p.

- Krueger J. R. Materials for an Oirat-Mongolian to English Citation Dictionary. In 3 pts. Bloomington: Indiana Uni. Press, 1978-1984. 816 p.

- Lessing F. D. Mongolian-English Dictionary / Comp. by M. Haltod, J. G. Hangin, S. Kassatkin and F. D. Lessing. Berkeley, Los Angeles: Uni. of California Press, 1960. 1197 p.