Нестационарные тепловая и диффузионная задачи для катодных узлов сильноточных плазменных систем

Автор: Цыдыпов Б.Д.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 4 (31), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены нестационарные тепловая и диффузионная задачи для осесимметричного катодного узла генераторов низкотемпературной плазмы. Задачи основаны на решении двумерных уравнений теплопроводности, непрерывности тока и диффузии активаторов с нелинейными граничными условиями для системы вставка - обойма с учетом всех основных видов энергообмена с внешней средой.

Оптимизационная задача, тепловой поток, энергообмен, генератор, низкотемпературная плазма

Короткий адрес: https://sciup.org/142142248

IDR: 142142248 | УДК: 537.523

Текст научной статьи Нестационарные тепловая и диффузионная задачи для катодных узлов сильноточных плазменных систем

Экспериментально установлено [1, 2], что при давлении рабочей среды p > 10 5 Па в сильноточных плазменных устройствах получить достаточный эмиссионный ток при использовании катода из тугоплавкого металла удается только при температуре, превышающей температуру его плавления. Введение эмиссионных активаторов в виде окислов редкоземельных элементов в объем основного металла [3], снижающих его работу выхода электронов, приводит к уменьшению необходимой рабочей температуры при тех же плотностях тока и, соответственно, тепловой нагрузки на катод. В процессе работы в материале таких электродов происходит диссоциация окислов легирующего металла с последующим растворением в матрице основы и диффузией их к поверхности. При этом на поверхности катода образуется пленка испаряющихся атомов активирующего элемента [2]. Для обеспечения устойчивой работы катодов в течение длительного времени необходимо поддержание постоянного баланса частиц, испаряющихся с рабочей поверхности и подводимых диффузией из внутренних объемов. Динамика этих процессов и интенсивность выхода активаторов из объема матрицы основного металла определяют работоспособность и ресурс данного класса электродов [4]. Поэтому для оптимизации их функциональных режимов необходимо исследование закономерностей электро- и тепломассопереноса в зависимости от внешних параметров (разрядный ток, геометрия, конструкция и материал катодного узла, давление и род плазмообразующего газа и др.) плазменных устройств.

В данной работе для исследования этих процессов в единой постановке рассматриваются нелинейные тепловая и диффузионная задачи применительно к катодным узлам сильноточных плазменных систем.

Постановка обобщенной задачи

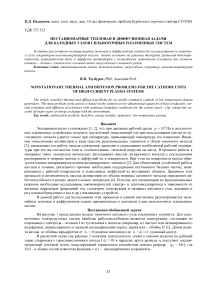

На рисунке 1 представлена модель типичного катодного узла плазменных устройств. Для сильноточных электродуговых систем наиболее работоспособными являются конструкции, состоящие из стержневого электрода – вставки I из тугоплавкого металла (например, из чистого или активированного вольфрама), запрессованного в медный цилиндрический корпус держателя – обойму II [1]. Длина вылета катода из обоймы варьируется от L c = 0 (заделка заподлицо) до L c / d 1 >> 1 (длинный катод).

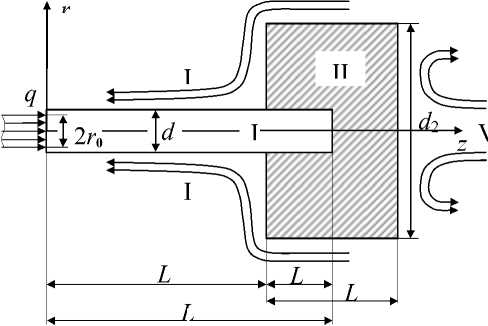

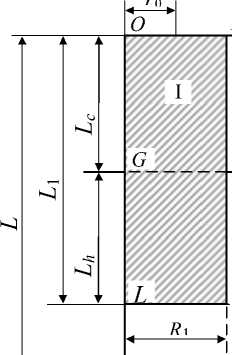

В расчетной схеме (на рисунке 2 показана полуплоскость осевого сечения модели) на рабочий торец стержневого термоэмиссионного катода I ( z = 0) в пределах круга радиуса r 0 поступает осесимметричный тепловой поток, моделирующий термическое воздействие плазмы разряда: q 0 = F ( r ), где F ( r ) – в общем случае известная функция, r и z – цилиндрические координаты.

II

L

Рис. 1. Составной катодный узел плазменных устройств. I - катод (вставка), II - корпус держателя (обойма), III - плазма разряда, IV - плазмообразующий газ, V - теплоотвод (жидкость)

A i = 0

B i = Ni

KF

C

II

k = 0

i = N

k = M

______R2

E

r

k = M

z

Рис. 2. Расчетная схема катодного узла

Для исследования процессов электро- и тепломассопереноса активатора необходимо решить систему из трех нелинейных уравнений в двумерном приближении:

-

а) уравнения теплопроводности

д T

1 д

д T _

д T _

д Tk 1 д . д Tk д . д T

c k P k^T = - r ^ k( T )^ k +^ ^ k( T )^ k + J k 1 ^ k( T ); д t r д r д r д z д z

д t

r д r

б) уравнения непрерывности тока

1 5 Г

- IT r ^ k ( T ) r д r

Jk = ( Jr + Л ^2,

д r

д Uk д r

Jr = -n k ( T ) д U I д r ,

д z

д

+ 8 z ' k ( T )

д U k д z

= 0

J z = -Q k ( T ) д U k I д z

;

для вставки ( k = 1) и обоймы ( k = 2);

д n 1 д

в) уравнения диффузии для катода — =--

д t r д r

д n д ^^д n rD ( T )— +— D ( T )— , д r д z д z

д n

д r

д

д z

D ( T ) = D o exp( - Q^ ), kT

где T k - температура; c k , р к , X к , о k - соответственно удельная теплоемкость, плотность, коэффициент теплопроводности, удельная электрическая проводимость материалов катодного узла; j k - плотность тока; U k - потенциал электрического поля; n , D , D о , Q a , - соответственно концентрация, коэффициент диффузии, фактор диффузии, энергия активации легирующего элемента (присадки); к -постоянная Больцмана; t - время.

Граничные условия к уравнению (1) поставлены следующим образом:

-

1) на рабочем торце вставки (поверхность ОА на рис. 2) реализуются теплоперенос из дугового разряда на катод, теплообмен с газовой средой и излучение по закону Стефана- Больцмана:

. ) dT1(r,0) J"qо, 0 < r < ro dz \ag(T -Tg) + ^T)aB(T -Tg4), ro < r < R;

-

2) на горячем торце держателя ( ВС) происходит теплообмен с газом:

X 2 ( T ) ° _ , c ) = a g ( T 2 - T g ), R i < r < R 2 ;

dz

-

3) холодный торец держателя ( KE) охлаждается жидкостью:

X 2 ( T ) 8 T ( r ’ L ) = -a f (T , - T, ) , 0 < r < R 2 ; d z

-

4) на цилиндрических поверхностях вставки ( АВ ) и держателя ( СЕ) осуществляются конвективный теплообмен и излучение по закону Стефана-Больцмана:

X i ( T ) 9T 1( R 1, z ) = -a g ( T - T g ) -8 1 ( T ) о в ( T i4 - T g 4), 0 < z < Lc ,

Оr 6 6

X 2 ( T ) 5 T 2 ( Rz ) =-a g ( T 2 - T g ), L c < z < L ; d r

-

5) на оси симметрии катодного узла ( OK) радиальный тепловой поток равен нулю: 5 T k (0, z ) = 0, 0 < z < L .

5 r

Уравнение (2) решается для катода с граничными условиями:

-

1) на рабочем торце катода ( OA ):

^ (t ) d U i C r ^P) = J

1V ’ d z

—I— , 0 < r < r0 ^r)

0, r < r < R i ;

-

2) на холодном торце ( LH):

U i ( r , L i ) = 0, 0 < r < R i ;

-

3) на цилиндрической поверхности ( AH ):

5 U i ( R i , z )

= 0, 0 < z < Lc ,

5 r

U i ( R i , z ) = 0, Lc < z < L i ;

-

4) на оси катода ( OL ):

5^ = 0, 0 5 r 1 Здесь приняты следующие обозначения: I - разрядный ток; ов - постоянная Стефана-Больцмана; 8к(T) -степень черноты; ag, a,- коэффициенты теплоотдачи газу и жидкости; Tg, T, - температуры газа и жидкости. Краевые условия к уравнению (3) сформулированы в виде: 1) в начальный момент времени концентрация присадки в катоде считается распределенной равномерно и равной n (r, z, 0) = n0; 2) на холодном торце катода (LH) концентрация остается постоянной n ( r, L i, t) = n о, 0 < r < R1; 3) на горячем торце катода (OA) происходит испарение присадки и возврат ее из приэлектродной области в пределах контакта с разрядом - круга радиуса r0: - D(T) 3n(r,0, t) 1(1 — П )(n I nm )2'3 W(T ), 0< r< -c az ( (n I nm i WlT), r0 < r < Ri, где nm - концентрация частиц основного металла (матрицы) катода; коэффициент n' nm/3 учитывает различие поверхностных и объемных концентраций присадки; п — доля ее атомов, возвратившихся на поверхность катода за счет рециклинга из приэлектродной области; W(T) - скорость испарения присадки; 4) радиальный поток на оси симметрии катода (OL) равен нулю: 9n(0,z’ t) = 0, 0 < z< L ; 5z 5) граничное условие на цилиндрической поверхности (AH): 5 n(Rz, t) 0 < z < Lc Lc< z< Li- -D(T)------ = (n ' nm ) W(T), оr 5 n (R", z, t)= 0 5 r’ Рассмотрим подробнее граничное условие в месте контакта дуги с катодом. Выбор продиктован следующими соображениями. Испарившиеся атомы металла, попадая в приэлектродную область, легко ионизируются электронами, так как вероятность ионизации металла больше вероятности ионизации 2 рабочего газа. При этом соотношение р'а - ne ' n^ (в, а - скорости ионизации и рекомбинации; ne0, na0- равновесные концентрации электронов и атомов соответственно) больше для металла с меньшим Vi, что приводит к увеличению скорости избыточной ионизации атомов присадки по сравнению с атомами основного металла и рабочего газа . Под действием электрического поля ионы материала катода возвращаются обратно на поверхность, где восстанавливаются до атома. В результате этого скорость испарения в области пятна получается значительно ниже рассчитанной по температуре поверхности. Явление рециклинга тяжелых частиц металла в прикатодной области дугового разряда экспериментально подтверждено в [5]. Заметим, что возврат ионов будет менее эффективным для катода, обдуваемого потоком газа, так как часть их выносится потоком из прикатодной зоны . Скорость испарения в газовой среде записывается в виде: w(T) = apps 1'(2пMRT) , где ps - давление насыщенных паров; М - молярная масса; ap - коэффициент испарения (Ленгмюра), который зависит от рельефа и чистоты поверхности катода, давления и рода рабочего газа. При атмосферном давлении в среде аргона и азота коэффициент ap принимается равным 0,01 - 0,05 [4]. Задачи электро- и тепломассопереноса в данной постановке аналитически не решаются. Поэтому используется численный метод конечных разностей с локально-одномерной схемой прогонки [6]. Метод позволяет корректно учесть такие факторы, как двумерность задачи, нелинейность граничных условий, зависимость тепло- и электрофизических свойств материалов от температуры и неравномерность распределения тока в объеме электрода. Область интегрирования I - II разбивалась на несколько простых областей (см. рис. 2) и смежные области «сшивались» едиными граничными условиями. Применены неявные двухслойные консервативные разностные схемы, где уравнения и граничные условия аппроксимируются со вторым порядком точности . В дальнейших работах будут представлены методы решения задач и результаты численного моделирования.