Нестационарный изгиб консольно-закрепленной балки Бернулли-Эйлера с учетом диффузии

Автор: Земсков Андрей Владимирович, Тарлаковский Дмитрий Валентинович, Файкин Георгий Михайлович

Журнал: Вычислительная механика сплошных сред @journal-icmm

Статья в выпуске: 1 т.14, 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается нестационарная задача изгиба консольно-закрепленной упруго-диффузионной однородной изотропной балки Бернулли-Эйлера. Математическая постановка представляет собой замкнутую систему уравнений поперечных нестационарных колебаний балки с учетом диффузии. Разрешающая система уравнений изгиба балки получена из общей модели упругой диффузии в сплошной среде с помощью вариационного принципа Даламбера. При этом предполагается, что прогибы балки являются малыми и выполняется гипотеза плоских сечений. Повороты сечений удовлетворяют гипотезе Бернулли-Эйлера. Решение ищется методом эквивалентных граничных условий, который позволяет перейти от исходной формулировки с произвольными граничными условиями к задаче того же вида, с той же геометрией области, но с заведомо достижимым решением. В данной работе в качестве вспомогательной выступает такая задача, решение которой находится путем интегрального преобразования Лапласа по времени и разложением в тригонометрические ряды Фурье. Далее строятся соотношения, связывающие правые части граничных условий исходной и вспомогательной задач. Они являются интегральными уравнениями Вольтерра 1-го рода и образуют систему, которая разрешается численно с использованием квадратурных формул средних прямоугольников. В итоге решение исходной задачи представляется в виде сверток функций Грина вспомогательной задачи с функциями, определяемыми из решения системы интегральных уравнений Вольтерра. На примере двухкомпонентного материала выполнено численное исследование взаимодействия нестационарных полей - механического и диффузионного, в изотропной балке. Результаты вычислений представлены в виде графиков зависимости искомых полей перемещений балки и приращений концентраций компонентов среды от времени и координат. Исходя из их анализа сделан вывод о влиянии связанности механодиффузионных полей на напряженно-деформированное состояние и массоперенос в балке.

Упругая диффузия, функция грина, балка эйлера-бернулли, принцип даламбера, метод эквивалентных граничных условий, численное исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/143174596

IDR: 143174596 | УДК: 539.3, | DOI: 10.7242/1999-6691/2021.14.1.4

Текст научной статьи Нестационарный изгиб консольно-закрепленной балки Бернулли-Эйлера с учетом диффузии

Эффекты взаимодействия полей разной физической природы, проявляющиеся в виде механодиффузии, термомеханодиффузии, электродиффузии, магнитодиффузии и другого, хорошо изучены экспериментально и широко используются в технике. Различные постановки и методы решения задач механодиффузии с возможным учетом других физических полей в последние десятилетия рассматривались в работах как отечественных, так и зарубежных авторов, что говорит об актуальности исследований в данной области [1–4].

С другой стороны, следует отметить, что подавляющее большинство публикаций связано с моделированием стационарных и нестационарных процессов в телах канонической формы: в слое или

полупространстве. В то же время реальные тела имеют конечный размер, поэтому наибольший практический интерес вызывают задачи механодиффузии в балках, пластинах и оболочках, являющихся основными элементами реальных конструкций.

Данной тематике посвящено сравнительно немного публикаций, среди которых можно отметить работу [5], в которой оценивается влияние диффузионных процессов на несущую способность пологой трансверсально-изотропной оболочки. Контактное взаимодействие стержня с упругим полупространством обсуждается в статьях [6, 7]. Публикации [8-10] содержат исследования механодиффузионных процессов в пластинах. Расчет сферических оболочек с учетом диффузии рассмотрен в [11].

В перечисленных работах механодиффузионные процессы являются стационарными, что полезно при изучении установившихся режимов работы различного рода механических систем. Для анализа кратковременных — импульсных — воздействий необходимо использовать нестационарные модели. Так, в публикациях [12-14] моделируются эффекты взаимодействия механического и диффузионного полей, вызванные нестационарным изгибом свободно опертых балок и пластин.

Как известно, граничные условия существенно влияют на подход к решению начально-краевой задачи и сложность его реализации. Например, условия свободного опирания позволяют строить решение в виде рядов по собственным функциям соответствующего упруго-диффузионного оператора. Для консольно-закрепленной балки, которая рассматривается в данной работе, получить такие функции не представляется возможным. В связи с этим применяется метод эквивалентных граничных условий. Суть метода заключается в переходе от исходной задачи к вспомогательной задаче для того же предмета исследования, но с граничными условиями, допускающими представление решения в виде рядов Фурье. Далее выводятся соотношения, связывающие правые части граничных условий для одинаковых параметров обеих задач. Они имеют вид интегральных уравнений Вольтерра 1 -го рода. Система этих уравнений решается численно, с помощью квадратурных формул.

-

2. Постановка задачи

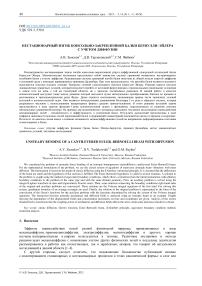

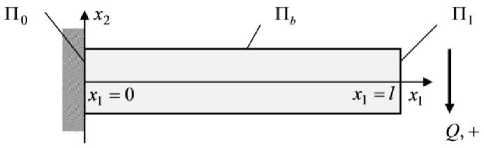

В работе рассматривается нестационарная задача упруго-диффузионного изгиба консольно-закрепленной однородной изотропной балки Бернулли-Эйлера при действии силы, приложенной к свободному концу (Рис. 1).

Рис. 1. Иллюстрации к постановке задачи: схема приложенных усилий ( а ) и ориентация координатных осей в поперечном сечении балки ( б)

а

б

Для описания общего случая изгибного деформирования балки используется линейная модель упругодиффузионных процессов в сплошных средах в прямоугольной декартовой системе координат. Если деформируемая среда однородна, уравнения имеют вид [15-18]:

и,^ + F i , П ( q ^- J - + Y ( q ’ ( i , j = 1,3, q = 1, N ) , (1)

dXj dx где точка над символом обозначает производную по времени, ау и J(q’ — компоненты тензора напряжений и вектора диффузионного потока, которые определяются следующим образом :

° -

= С

C jkl

д ик d xl

N

- z « •• ’ л 1 • ’ , q = 1

N ( t ’

J ( q ’ -_У n( q Ы qt )£П_ .( q )

J = ^ D j g дх +^ ijkl

d 2 u k

5 xy 5 x,

( q = 1, N ) .

Все величины в (1) и (2) являются безразмерными:

* * **

xiuiCt Cijkl 2

=---, и, =---, Т =---, C =-----, C =----- l 1 l l jM Cm1p

D *( q ’ m(q ’ D *( q ’a*( q ’ n(q ’

)(q ’ = ij л( q ’ = _________ij kl 0 F = p l i Y(q ’ j Cl ’ jkl pRT6Cl ’ i Сш! ’

a(q ’ a j lY,(q ’

C

a *( q ’ a j

где в качестве характерных масштабов используются длина балки — l , и скорость волны растяжения-сжатия в упругой среде — C . Также приняты обозначения: t — время; x * — прямоугольные декартовы координаты; и * — компоненты вектора перемещений; n ( q ’ = n ( q ’ - n ( q ’ — приращение концентрации q -го вещества в составе многокомпонентной однородной среды; n О q ’ и n ( q ’ — начальная и актуальная концентрации q -го вещества; CуЫ — компоненты тензора упругих постоянных; р — плотность среды; а * ( q ’ — коэффициенты, характеризующие объемное изменение среды за счет диффузии; D( * ( q ’ — коэффициенты самодиффузии; R — универсальная газовая постоянная; То — температура среды; m ( q ’ — молярная масса q -го вещества; Ft * — плотность массовых сил; Y * ( q ’ — плотность объемных источников массопереноса.

Уравнения (1) и (2) включают N независимых компонент, описывающих процесс деформирования многокомпонентной среды, состоящей из N + 1-го вещества. При этом приращение массовой доли N + 1 -го вещества выражается через приращения долей остальных N компонентов среды:

N n( N+1)=-2п( q’, q=1

что обеспечивает выполнение закона сохранения массы :

N + 1 ^ л ' q ’ = о.

q = 1

Начально-краевые условия относительно независимых записываются так:

компонент уравнений в общем виде

u - It= 0 = u - 0 , u.L o = V- 0 ,

n ( q ’I = n O q ’ I t= 0

u ln = U i , u

n ( q ’I = N ( q ’ ,

1 1

° n Lo= P (t > o ) ,

( i , j = 1,3, q = 1, N ) , d G =П и U П,

J ( q ’I = I ( q ’ ( t> 0, q = 1, N ) , d G =П U n.

1П J V '

Здесь: d G — граница области решения задачи G ; n — компоненты единичного вектора внешней нормали к d G ; и ,0, у 0, n O q ’ — заданные функции пространственных координат. Далее полагается, что и,0 = 0, v ,0 = 0 , у ' q ’ = 0 . Величины, стоящие в правых частях граничных условий (5), есть поверхностные кинематические ( U , N ( q ’ ) и динамические ( р , I ( q ’ ) возмущения.

Для построения уравнений изгиба балки предпринимаются действия:

-

- осуществляется переход к вариационной формулировке задачи (1), (2), (4), (5). Согласно вариационному принципу Даламбера, их можно записать в виде следующего вариационного уравнения:

I

dz -j a x j

) N

F 5 udG + ^J п( q ’

; i

d J ( q ’

+ —— a x i

—

Y ( q ’ 5n( q ’ dG + и(° n

; n:

— р ) 5 utdS +

N

+ EJK J ( q ’ — 1 ( q ’ ) n - 5n ( q ’ dS = o, q = 1 П J

где 5 u — виртуальные перемещения балки, 5n ( q ’ — виртуальные приращения концентраций веществ, образующих материал балки;

-

- формулируются следующие предположения:

-

1) Область решения задачи — цилиндр G = D х [ 0,1 ] , где D — область, занятая поперечным сечением балки. Граница сечения Г = d D = у, ( х 3 ) ^У2 ( Х з ) (см. Рис. 1).

-

2) Ось O х3 является центральной осью сечения. В этом случае

Ц x2dx2dx3 = 0.

D

-

3) Поверхность балки представляется как П = П0 иП, иП6 , где По — торец при х = 0, И, — торец

при Xj = 1, П6 — боковая поверхность. Предполагается, что боковая поверхность свободна от механических нагрузок, то есть

^ j ь = °*

Также считается, что массоперенос через боковую поверхность отсутствует:

J q )| = °*

1П b

-

4) Материал балки изотропен:

C k = X5 j 5 к1 + ц ( 5 к 5 jl +585 ,к ) , a j ) =5 „ а q , D j ) =5 D , Л j ) =5 „ 5йЛ q , (10)

где X и ц — обезразмеренные коэффициенты Ламе, 51? — символ Кронекера. При этом, в силу (3),

X + 2ц = 1.

-

5) С точки зрения процесса массопереноса материал балки — идеальный твердый раствор. В этом случае [15-18]

g( qr )=5 , D)q )g( qr' = £>( q ) =5 D . (11)

g qr , ij g ij ij q .

-

6) Рассматривается изгиб балки в плоскости O х3х2 . Тогда ик = ик ( х1 , х 2,т ) , при этом ( к = 1,2 ) , и3 = °, Бй = ° ( i = 1,3 ) . В этой же плоскости осуществляется массоперенос: ц1 q ) = П q ) ( X , х 2,т ) ■

-

7) Поперечные прогибы считаются малыми. Сечения, перпендикулярные оси балки до деформации, остаются плоскими и после деформации (гипотеза плоских сечений). Тогда искомые величины и ( х1 , х 2, т ) , и2 ( х , х2 ,т ) и n( q ) ( х , х 2,т ) , линеаризованные по переменной х 2, могут быть представлены в виде [12-14]:

и 1 ( х 1 , х 2 , т ) = и ( х 1 , т ) + х 2 х ( х 1 , т ) , и 2 ( х 1 , х 2 , т ) = v ( х 1 , т ) + х 2 v ( х 1 , т ) ,

П( q ) ( х , х 2 , т ) = N q ( х , т ) + х 2 H q (х ,т ) .

-

8) Вследствие принятой гипотезы Бернулли-Эйлера поперечные сечения после деформации остаются нормальными к изогнутой оси балки. Кроме того, при свободной от нагрузок боковой поверхности можно полагать, что деформации вдоль оси O х 2, ввиду малости, отсутствуют. Тогда [12, 14] (штрих означает производную по переменной х )

ди 2

£ 22 =---

д х2

= у = ° ^ V = °,

х ( х 1 , т) = - v ' ( х 1 , т) ,

а равенства (12) запишутся так:

Uj ( х, х2, т) = и (х,, т)-х^'(х,, т), и2 (х,, х2, т) = v (х,, т), П(q) (х1, х2, т) = Nq (х1, т) + х2Hq (х1, т) .

С учетом (10), (11) и (13) компоненты тензора напряжений и вектора диффузионного потока будут иметь вид:

NN

СТ 11 = ( и '- х 2 v ")- Е а q ( N q + х 2 Hq ) , ^ 22 = X( и '- х 2 v ")- Е а q ( Nq + х 2 Hq ) , ^ 12 = °,

.._ (14)

J 1 ( q ) =- D q ( N q + х 2 H q ) + Л q ( и "- х 2 vm) , J 2 q ) =- D q H q -Л q V " ( q = 1, N ) .

В результате подстановки равенств (7)-(14) в (6) получаются уравнения упруго-диффузионных колебаний балки [12]:

-

- продольных

n( и = и "-Уо, N‘+ -- N = DN:-Ля и" + y-;

qq q qqq q=1 FF

-

- поперечных

v-av = VV + У a,H"-q+m, H = ПН+Л, vIV + —- — = a.(16)

jj q qqq j=1 F J 3

В (15), (16) приняты обозначения: F — площадь поперечного сечения балки; J3 — момент инерции сечения относительно оси O х 3; распределенные погонные нагрузки, соответственно, продольная n , момент m и поперечная q ; y ( q ) и z ( q ) — линейные плотности объемных источников массопереноса.

Уравнения (15), (16) дополняются краевыми условиями, которые также вытекают из вариационного уравнения (6). В соответствии с постановкой исходной задачи, математическая модель упругодиффузионного изгиба консоли под действием сосредоточенной нагрузки, приложенной к свободному концу, включает в себя уравнения (16) при m = 0, q = 0 и z ( q ) = 0 и следующие граничные условия:

H l „= 0- ( DH +Л v ")l = 0-

4 = 0 = °. v x = 0 = 0

q\x = 0 q Ч 4 q /|x = 1

= f >2 (T) .

Начальные условия полагаются нулевыми.

3. Метод решения

Основная проблема заключается в невозможности построения решения поставленной задачи в виде тригонометрических рядов Фурье. Это существенно осложняет обращение преобразований Лапласа, которое также требуется в применяемом подходе. Для преодоления возникающей трудности используется метод эквивалентных граничных условий [17, 18], который заключается в выполнении ряда шагов.

Вначале вместо исходной задачи рассматривается вспомогательная задача (16) с граничными условиями:

v ] - 0. v t . 1 = f 2 ( т ) .

x = 0

( D q H q + Л q v" )| x = 0 = У+2.1 ( т ) . ( D q H q + Л , V ')| x = 1 = 0-

где функции f 2 ( т ) , f ,+21(т ) , f ,* ( т ) подлежат определению. С учетом (19) решение приобретает вид [12]:

тт v (x. т) = J^ G12 (x - т-t) fl (t)- G12 (1 - x - т-t) f>2 (t)] dt -j G11 (1 - x - т-t) f 2 (t) dt + 00

N т

+ EJ У p + 2 ( x - т- t ) У+ 2-1 ( t ) dt -

P = 1 0

тт

Пq (x- т) = J [Gq+1-2 (x- т- t ) f2*1 (t)- Gq+1-2 (1 - x- т- t ) f -2 (t)] dt - J Gq+1-1 (1 - x- т- t ) /12 (t ) dt + 00

N т

+ EJ G q + 1- p + 2 ( x - т- t ) f, 2 + 2.1 ( t ) dt -

P = 1 0

где Gmk — поверхностные функции Грина задачи (16), (19), которые являются решениями следующих задач:

..

IVIV

G ‘ k - a G 1 k = G 1 k + ^ a jGj +1, k , Gj + 1, k = DqG q+1, k + Л qG 1 k ;

N

G k + Z « 55 k - Gk j = 1

j=1 ( N)

= 8„8(t), G'\ п=8,,8(т), G* + ?a G ' k -G'=

2k \ ) ~ 1 k |^| =0 1 k \ *7 I 1 k j j+1,k 1 k I

X j = 0 ^ j = 1 ^ X j = 1

Gk^ =1 = 0, ( DqG; +1, k +Л qGk )L 0=5 q+2, k 8(t) , (Dq G'q+1, k +Л qGk ^,=

1 X i =0 I X l =1

Для нахождения функций Грина используется преобразование Лапласа по времени и разложение в тригонометрические ряды Фурье. После применения указанных действий к задаче (21), (22), получается система линейных алгебраических уравнений (индекс L — означает трансформанту Лапласа, Хи = п n , n = 0,1,2,...):

A (X , , 5 ) GL (X , , 5 )-Xn £ «jGM k (X , , 5 ) = Fk (X , ), kq+1 (X , , 5 ) G^ k (X , , 5 )-Л q X ' G^c (X , , 5 ) = Fq+1, k (X , ) , j=1

G Lk (») =

+ E G mk ( X n , 5 ) cos X nX , G mk ( X n , 5 ) = 2 J G mk ( X , 5 ) cos X nX d X ,

to

n = 1

k 1 ( X n , 5 ) = ( X 2 + a ) 5 2 + X 2

k q + 1 ( X n , 5 ) = 5 + D q X i ,

F 1 k ( X n ) = -2X 2 8 1 k + 28 2 k , F 1 k (0) =8 2 k , F q + 1, k ( X n ) = 2X„2Л q 8 1 k - 28 q + 1, k , F q + 1, k (0) =-8 q + 1, k .

Решение этой системы находится по формулам Крамера и имеет вид:

G qLC 1,1 ( X n , 5 ) =

g L ( 0, J i = —, a5

GLcK а- P k (X n , 5 ) G 1 k (X n , 5 ) = 1^ ’

G + k ( 0, 5 ) =-

G q L C 1,2 ( X n , 5 ) =

8 q + 2, k

■------------------------------------------------------------------------------------------------ ,

s

P q + 1,2 ( X n , 5 )

2Л q X n

P q + 1,1 ( X n , 5 )

kq + 1 (X n , 5 )+ Qq (X n , 5 ) ’

G^, p + 2 ( X n , 5 ) =

Q q (X n , 5 ) ’

'^ qp

kq + 1 (X n , 5 )

Pq + 1, p + 2 (X n , 5 )

Q q (X n , 5 ) ’

где

N

P (X „, 5 ) = k1 (X „, 5 )n(X „, 5 )-X2X« j ЛjЛj (X „, 5 ), Qq (X „, 5 ) = kq+1 (X „, 5 ) P (X „, 5 ) , j=1

P 11 ( X n , 5 ) = -2X 2 n ( X „ , 5 ) + X 2 £ a j Л j П j ( X „ , 5 ) ,

P12 (X n , 5 ) = 2 n(X n , 5 ) , P1 q + 2 (X n , 5 ) = 2a q X n П q (X n , 5 ) , P q + 1, k (X „ , 5 ) = Л q X nP1 k (X n , 5 ) ,

NN

n ( X „ , 5 ) = П k q + 1 ( X n , 5 ) , П q ( X „ , 5 ) = П k j + 1 ( X n , 5 ) .

j = 1 j = 1, j * q

Так как в полученные равенства (23) входят рациональные функции параметра преобразования Лапласа 5 , то их оригиналы находятся с помощью вычетов и таблиц операционного исчисления [19]:

G=k (0, T) 8 T, Gqc+1, k (0, t) = -8 q+2,kH (T), Gk (X n, t)= £ A^ (X n) e5 (X" )t , a j=1

GF t(x„ , t ) = 2(Л x28lt-8_ Ae q + 1,Л. n q n q + ,л.

,- D q X n T

^ 1 ( k 2) ( X n ) =

P 1 k ( X n , 5 j )

N + 3

■ У A?.» ( X n )

I = 1

esi (X n ) T

P '( X n , 5 j ) ,

A q + 1, k ( x n ) =

P q + 1, k ( X n , 5 l )

Q q ( x n , 5 i ) .

Здесь: H ( т) — функция Хевисайда; s; ( Xn ) ( j = 1, N + 2 ) — нули многочлена P ( Х„ , s ) ;

s.;з(\1) = -Dq^2 — дополнительный нуль многочлена Qq (Х„, s); штрих означает производную по параметру s.

Далее строятся соотношения, связывающие правые части граничных условий обеих задач — исходной и вспомогательной. Так как решение вспомогательной задачи (16), (19) должно удовлетворять граничным условиям исходной задачи для консольно-закрепленной балки (18), то с учетом представлений (20) выражения связи могут быть записаны в виде системы интегральных уравнений Вольтерра 1-го рода [17, 18]:

N + 2 т

EJ aij (т-t) y, (t) dt = фДт), j=1 0

где (штрихом обозначается производная по переменной x )

a11 (Т) = G12 (0 Т) , a12 (Т) = -G11 С1, Т), a1,p+2 (Т) = G1,p+2 (0 Т) , a21 (т) = G" (1,т) + £ajGj+1,2 (1,т), a22 (т) = -G^ (0,т)-£ ajGj +1,1 (0,т), j=1 j=1

a 2, q + 2 ( т ) = G ,q + 2 ( 1, т ) + Е а ^ + 1, q + 2 ( 1, т ) ,

J = 1

a q + 2,1 (т) = Gq + 1,2 ( 0, т) , a q + 2,2 (т) = - Gq + 1,1 ( 1, т) , a q + 2, p + 2 (т) = Gq + 1, p + 2 ( 0, т) ,

У 1 ( т ) = f 21 ( т ) , У 2 ( т ) = Л 2 ( т ) , Ур + 2 ( т ) = fp + 2,1 ( т ) ,

Ф 1 ( т ) = J G 12 ( 1, т - t ) f 22 ( t ) dt , Ф q + 2 ( т ) = J G q + 1,2 ( 1, т - t ) f ,2 ( t ) dt ,

о

т

о

Ф2 (T) = J G12 (0 t -T) + Ea JGJ+1,2 (0 Т- t ) f22 ( t ) dt ■ о _

Следует заметить, что ряды Фурье в представлениях для G"ы , в соответствии с формулами (23), (24), сходятся только в обобщенном смысле, что затрудняет применение для решения системы (25) численных алгоритмов. Для преодоления указанной сложности в (25) выполняется интегрирование по частям. Получается система интегральных уравнений относительно производных д у у /5т :

N +2 т 5У- (t)

EJAij(т-t) —^rdt=ф(т), ^O^.-to-EAij(т)yj(0),

J=1 0 5 t тт-

40) = / aj( t) dt, Au (т-t )=J ay (5) d ^

При этом функции y - ( 0 ) должны удовлетворять определенным соотношениям. Исходя из условия сопряжения начальных и граничных условий в угловых точках пространственно-временной области рассматриваемых задач, а также с учетом нулевых начальных условий полагается, что y . ( 0 ) = 0 .

Система уравнений (26) решается численно, с помощью квадратурных формул. Для этого область изменения времени т [ 0, T ] разбивается с равномерным шагом h = T^N_ на NT отрезков, и в точках т„ = mh ( m = 0, N T) вводятся сеточные функции yJm =5 y j ( т m )/5т , A m = A ij ( т m ) . Каждый из интегралов в (26) при т = тт заменяется приближенной суммой, соответствующей квадратурной формуле средних прямоугольников:

г 5 УУ, ( t ) m - 1

J Al J ( т- 1 ) - j^ dt « hs m - 1/2 + hA ^ y m - 1/2 , s m. - 1/2 = E A m - 1 + 1/2 У /- 1/2 ( i , j = 1, n + 2 ) ,

0 5 t 1 = 1

т m-1/2 =т m-12+т m = h I m - D, т m -1+1/2 =т m -т l -1/2 = h I m - 1 + jl (m = 1,Nt)-

В результате образуется рекуррентная последовательность уравнений ( m > 1 ) :

систем линейных алгебраических

А У m - 1/2

Ь m — 1/2 ,

где Уm—1/2 =(ymm—1/2 )(iV+2)xl — столбец неизвестных, образом:

а остальные

величины определяются следующим

A = ( A2 ) ( N + 2 ) x ( N + 2 ) , Ь m —1/2 = ( b m —1/2

) ( N + 2 ) х 1 ’ m — 1 1/2

_ Фi (тm )

—

h

N + 2

E ^ij S m — 1/2 .

J = 1

Ее решение находится по формулам Крамера:

y m — 1/2

А J m

~ А

где А = det А , А J — определители Крамера для матриц, полученных из матрицы А путем замены J -го столбца столбцом bm 1/2 .

Окончательный вид решения исходной задачи находится в результате численного расчета сверток функций Грина вспомогательной задач (21), (22) с функциями, определенными из решения системы уравнений (26). Таким образом, уравнения (20) запишутся так:

т

V ( x , т ) = J

- / А f *1 (t) ~ / аЛ 2( t) ~ / xf * (t)

dt +

G ( x ,т — t )—— — G ( 1 — x ,т — t )---— — G, ,( 1 — x ,т — t )——

12 d t 12 d t 11 d t

т

Пq (x, T) = J

т -N.

+

Jz

0 p = 1 d t

~ x f * (t) - , Л( 2( t) - , ^f*( t)

G J q + 1,2 ( x , т — t ) — G J q + 1,2 ( 1 — x , т — t ) —^ G J q + 1,1 ( 1 — x , т — t ) ~

dt +

т N

+ Jl GG, ..,. 2

0 p = 1

fp+u (t) dt x, т — t I-----------dt,

v 7 dt

т

<5 mk ( x , T ) = J Gmk ( x , t ) dt .

4. Пример

Рис. 2. Прогибы балки v ( x , т ) в разные моменты времени т : 3,3 (сплошная линия); 5 (пунктирная линия); 6,6 (штриховая линия); 10 (штрихпунктирная линия)

Для исследования взаимодействия нестационарных полей (механического и диффузионного) рассмотрена консольно-закрепленная балка длиной l = 1 см с прямоугольным сечением h х b = 0,05 1 х 0,05 1 , изготовленная из 2-компонентного материала, в котором 95% алюминия и 5% меди. В качестве независимого компонента выступает медь [20]. Данные для расчета были следующими (X * , ц * — размерные аналоги упругих постоянных Ламе; верхний индекс 1 указывает на характеристики меди):

X * = 6,93-1010Н/м2, ц * = 2,56 - 1010Н/м2, T = 800 K, р = 2780 кг/м3, 1 = 0,01 м, D * ( 1 ) = 6,67 • 10—14 м2/с, n (1) = 0,05 , а * ( 1 ) = 6,14 •Ю 7 Дж/кг, m (1) = 0,064 кг/моль.

Поперечная нагрузка, приложенная к свободному ( x = 1) концу балки, задавалась в виде:

f 22 (т)= H (т).

Численное решение системы (26) и подстановка найденных функций в свертки (28), дает в результате прогибы балки, приведенные на рисунке 2.

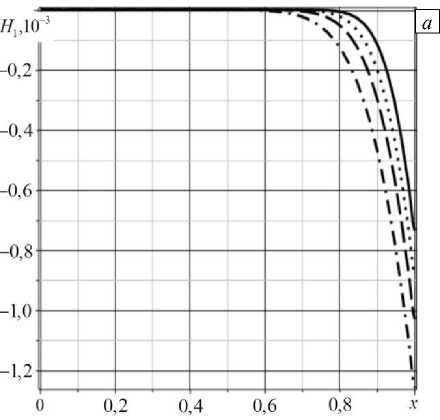

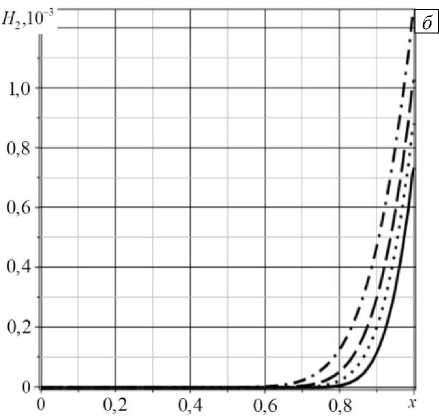

На рисунке 3 показано, как изменяются распределения концентраций меди (Рис. 3 а ) и алюминия (Рис. 3 б ) в результате нестационарного изгиба консольно-закрепленной балки.

Рис. 3. Линейная плотность приращения концентрации меди ( а ) и алюминия ( б ) в разные моменты времени т : 3,3 - 1012 (сплошная линия); 5 - 1012 (пунктирная линия); 6,6 - 1012 (штриховая линия); 1013 (штрихпунктирная линия)

Список литературы Нестационарный изгиб консольно-закрепленной балки Бернулли-Эйлера с учетом диффузии

- Князева А.Г., Поболь И.Л., Романова В.А. Поле напряжений в диффузионной зоне соединения, получаемого электронно-лучевой пайкой // Физ. мезомех. 2001. Т. 4, № 5. С. 41-53.

- Aouadi M. A generalized thermoelastic diffusion problem for an infinitely long solid cylinder // Int. J. Math. Math. Sci. 2006. Vol. 2006. 025976. https://doi.org/10.1155/IJMMS/2006/25976

- Kumar R., Kansal T. Dynamic problem of generalized thermoelastic diffusive medium // J. Mech. Sci. Technol. 2010. Vol. 24. P. 337-342. https://doi.org/10.1007/s12206-009-1109-6

- Sherief H.H., Saleh H. A half space problem in the theory of generalized thermoelastic diffusion // Int. J. Solid. Struct. 2005. Vol. 42. P. 4484-4493. https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2005.01.001

- Швец Р.Н., Флячок В.М. Уравнения механотермодиффузии анизотропных оболочек с учетом поперечных деформаций // Мат. методы и физ.-мех. поля. 1984. № 20. С. 54-61.

- Aouadi M., Copetti M.I.M. Analytical and numerical results for a dynamic contact problem with two stops in thermoelastic diffusion theory // ZAMM Z. Angew. Math. Mech. 2015. Vol. 93. P. 361-384. https://doi.org/10.1002/zamm.201400285

- Aouadi M., Copetti M.I.M., Fernández J.R. A contact problem in thermoviscoelastic diffusion theory with second sound // ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis. 2017. Vol. 51. P. 759-796. https://doi.org/10.1051/m2an/2016039

- Aouadi M., Miranville A. Smooth attractor for a nonlinear thermoelastic diffusion thin plate based on Gurtin-Pipkin’s model // Asymptotic Analysis. 2015. Vol. 95. P. 129-160. https://doi.org/10.3233/ASY-151330

- Aouadi M. On thermoelastic diffusion thin plate theory // Appl. Math. Mech.-Engl. Ed. 2015. Vol. 36. P. 619-632. https://doi.org/10.1007/s10483-015-1930-7

- Aouadi M., Miranville A. Quasi-stability and global attractor in nonlinear thermoelastic diffusion plate with memory // Evolution equations and control theory. 2015. Vol. 4. P. 241-263. http://dx.doi.org/10.3934/eect.2015.4.241

- Bhattacharya D., Kanoria M. The influence of two-temperature fractional order generalized thermoelastic diffusion inside a spherical shell // IJAIEM. 2014. Vol. 3, Is. 8. P. 096-108.

- Tarlakovskii D.V., Zemskov A.V. An elastodiffusive orthotropic Euler-Bernoulli beam with considering diffusion flux relaxation // Math. Comput. Appl. 2019. Vol. 24. 23. https://doi.org/10.3390/mca24010023

- Zemskov A.V., Tarlakovskii D.V. Modelling of unsteady elastic diffusion oscillations of a Timoshenko beam // Nonlinear Wave Dynamics of Materials and Structures / Ed. H. Altenbach, V. Eremeyev, I. Pavlov, A. Porubov. Springer, 2020. P. 447-461. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38708-2_27

- Afanasieva O.A., Zemskov A.V. Unsteady elastic-diffusion oscillations of a simply supported Kirchhoff plate under the distributed transverse load action // Proceedings of the Third International Conference on Theoretical, Applied and Experimental Mechanics / Ed. E. Gdoutos, M. Konsta-Gdoutos. Springer, 2020. P. 181-186. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47883-4_34

- Князева А.Г. Введение в термодинамику необратимых процессов. Томск: Изд-во «Иван Федоров», 2014. 172 с.

- Еремеев В.С. Диффузия и напряжения. М.: Энергоатомиздат, 1984. 182 с.

- Zemskov A.V., Tarlakovskiy D.V. Method of the equivalent boundary conditions in the unsteady problem for elastic diffusion layer // Materials Physics and Mechanics. 2015. Vol. 23, No. 1. P. 36-41.

- Земсков А.В., Тарлаковский Д.В. Решение двумерных задач механодиффузии с помощью интегральных уравнений Вольтерра 1-го рода // Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества. 2016. Т. 13, № 1. С. 49-56.

- Диткин В.А., Прудников А.П. Справочник по операционному исчислению. М.: Высшая школа, 1965. 467 с.

- Физические величины: Справочник / Под общ. ред. И.С. Григорьева, И.З. Мейлихова. М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с.

- Бидерман В.Л. Теория механических колебаний. М.: Высшая школа, 1980. 408 c.