Нестационарный износ двухслойного покрытия с учётом тепловыделения от трения

Автор: Зеленцов Владимир Борисович, Митрин Борис Игоревич, Кузнецова Татьяна Анатольевна, Лапицкая Василина Александровна

Журнал: Вычислительная механика сплошных сред @journal-icmm

Статья в выпуске: 1 т.13, 2020 года.

Бесплатный доступ

Применение двухслойных покрытий является одним из распространённых путей повышения работоспособности высоконагруженных узлов трения. Проектирование двухслойных покрытий и прогнозирование их эффективности в условиях сухого трения скольжения требуют разработки математических моделей скользящего контакта, учитывающих износ и разогрев вследствие трения. Для этого в статье рассматривается нестационарная квазистатическая контактная задача несвязанной термоупругости в случае скольжения с постоянной скоростью жёсткого штампа, имеющего вид полуплоскости, по поверхности двухслойного упругого покрытия, сцепленного по нижней грани с плоской недеформируемой подложкой. Во время процесса жёсткий штамп не только скользит по поверхности термоупругого покрытия, но и внедряется в него по нормали. Трение штампа о покрытие описывается законом Амонтона-Кулона. Возникающий тепловой поток от трения направлен вглубь покрытия. Фрикционный скользящий контакт приводит к изнашиванию двухслойного покрытия...

Износ, скользящий контакт, двухслойное покрытие, фрикционное тепловыделение, квазистатика, математическое моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/143170664

IDR: 143170664 | УДК: 539.3 | DOI: 10.7242/1999-6691/2020.13.1.8

Текст научной статьи Нестационарный износ двухслойного покрытия с учётом тепловыделения от трения

Одним из путей повышения работоспособности высоконагруженных узлов трения являются разного рода защитные меры, в частности, нанесение двухслойных покрытий, в которых верхний слой обеспечивает антифрикционные свойства, а нижний — несущую способность и демпфирование [1]. Эффективность такой композиции существенно зависит от применяемых материалов, а также от конструкции и соотношения геометрических размеров основных элементов. В настоящее время тонкие двухслойные и многослойные покрытия, в том числе керамические — нитридные [2, 3], оксидные [3], оксинитридные [3], карбидные [5], карбонитридные [6] и другие [7, 8], — предохраняют поверхности трения от разрушения в самых различных областях техники. Такое широкое использование связано с их высокой износостойкостью, которая обуславливается твердостью при высоких температурах, химической

инертностью, жаро- и коррозионной стойкостью. Тонкие керамические покрытия наносятся также на режущий, штамповый инструмент. Нитридные покрытия, являющиеся полупроводниковыми материалами, имеют хорошую перспективу для приложения в современных электронных устройствах.

При отработке технологии создания износостойкого покрытия необходимо, исходя из его термомеханических характеристик, осуществить прогноз эксплуатационных свойств, которые приобретёт защищаемая поверхность. Каждое использование покрытий требует тщательного анализа и баланса предъявляемых, зачастую противоречивых, требований к их эксплуатационным качествам. Наиболее эффективным средством определения оптимальных параметров является математическое моделирование, которое позволяет учесть практически любое количество защитных слоёв, осуществить подбор их физикомеханических, геометрических и других параметров, наилучших с точки зрения износостойкости, минимизации разогрева от трения, недопущения нештатных ситуаций при эксплуатации, таких как термоупругая неустойчивость и резонансные явления. В последнее время появляется все больше работ, посвященных исследованию функционирования покрытий [9–25], в том числе двухслойных [9–15], при наличии тепловыделения от трения без износа [19–22] и с его учётом [23–25]. Однако теоретического исследования в двухслойной композиции свойств компонентов на износ в условиях фрикционного тепловыделения ранее не проводилось, в то время как с величиной температуры на скользящем контакте напрямую связана степень износостойкости деталей машин и инструмента [26].

В настоящей статье оценивается состояние двухслойного покрытия, подвергающегося изнашиванию от взаимодействия с жёстким штампом. Принимаются предположения недеформируемости штампа и его незначительного по сравнению с покрытием износа, что моделирует лабораторные условия проведения испытаний [27]. Процесс изнашивания покрытия сопровождается разогревом от трения. В силу того, что жёсткость нижнего слоя существенно ниже жёсткости подложки, последняя представляется как недеформируемая полуплоскость. Решение соответствующей нестационарной начально-краевой задачи с помощью интегрального преобразования Лапласа по времени сводится к решению системы обыкновенных дифференциальных уравнений в трансформантах [22, 24, 25, 28, 29]. Обращение полученных трансформант осуществляется методами теории функций комплексного переменного по аналогии с работами [22, 25, 28]. Полученное решение контактной задачи позволяет подбирать параметры слоёв покрытия как для повышения его износостойкости, так и минимизации разогрева от трения.

2. Постановка задачи

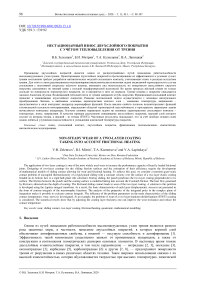

Рассматривается задача изнашивания двухслойного покрытия жёстким штампом при скользящем термофрикционном контакте. Штамп в виде жёсткой полуплоскости I с постоянной скоростью V движется по поверхности двухслойного термоупругого покрытия. Верхний слой — А , сцеплен по нижней грани со слоем B , который по своей нижней грани соединён с недеформируемой подложкой II (Рис. 1).

Рис. 1. Схема к постановке задачи

Одновременно с поступательным движением полуплоскость I внедряется в упругое покрытие по нормали к его поверхности. Скольжение теплоизолированной недеформируемой полуплоскости I по поверхности контакта вызывает износ и кулоновское трение, порождающее тепло. Тепловой поток, образующийся за счёт трения на контакте, направлен вглубь двухслойного покрытия. В начальный момент времени смещения и температура в слоях покрытия равны нулю.

Согласно формулировке задачи деформирования двухслойного покрытия, все основные физические характеристики упругих слоёв — температура, напряжения, смещения — не зависят от горизонтальной координаты и являются функциями только вертикальной координаты x и времени t . Таким образом, деформирование термоупругого покрытия можно описать системой дифференциальных уравнений плоской задачи теории упругости совместно с уравнением теплопроводности:

1,2 ∂σ1,2

∂σ xx = 0 , xy = 0 ,

∂x ∂x

92Tl_JLдT2 - о дx2 к12 д t ’ t > 0.

Здесь: о^(x, t), о (x, t) — нормальные и касательные напряжения; T(x, t) — температура; к — коэффициент температуропроводности; индексами 1 и 2 обозначены характеристики верхнего A (0 < x < h) и нижнего B (-H < x < 0) слоёв покрытия соответственно.

Связь между напряжениями, смещениями и температурой устанавливают формулы Дюамеля-Неймана [30]:

с

1,2

xx

2 0 1,2 (1 -V 1.2 ) д u 1,2 2 0 1,2 (1 + V 1,2 ) „

—,-------,--,---,------- 1— а , 2 Т

1 - 2v12 д x 1 - 2v12 ’ 1

1,2 д W 1,2

о = О, , xy 1,2 дx

где u ( x , t ) , w ( x , t ) — вертикальные и горизонтальные смещения, ц — модуль сдвига, v — коэффициент Пуассона, а — коэффициент линейного расширения материалов верхнего и нижнего слоёв покрытия. Подставляя (3) в (1), получим уравнения термоупругости в смещениях:

д u 1,2 _ 1+У1,2 д T ,2

д x 2 1 - v12 1,2 д x ’

д 2 W 2

---= 0

д x 2 ,

t > 0.

Граничные условия для уравнений теплопроводности (2) и термоупругости (4) запишем в следующем виде: - механические

t u w( t) = - fVK * J°L(h, t) d T ,

где K* — коэффициент пропорциональности между работой сил трения и количеством удалённого с поверхности контакта материала.

К дифференциальным уравнениям (2), (4) необходимо добавить нулевые начальные условия на смещения uv, w2, u2, w2, температуру T, T2 и закон внедрения А(t):

U ( x ,0) = u 2( x ,0) = w ( x ,0) = w2 ( x ,0) = 0, T ( x ,0) = T ( x ,0) = 0, А (0) = 0 .

Следует заметить, что вертикальные смещения ux 2 ( x , t ), нормальные напряжения a22 ( x , t ) и температура T 2 ( x , t ) в слоях покрытия не зависят от горизонтальных смещений w 2 ( x , t ). Горизонтальные смещения определяются из второго уравнения в (4), второго уравнения в (3), граничных (6), (8), (10) и начальных условий (15) через нормальные напряжения а*х ( h , t ).

3. Метод решения. Основные формулы решения

Решение квазистатической начально-краевой задачи (1)-(15) строится с помощью интегрального преобразования Лапласа [31]. В результате получается система обыкновенных линейных дифференциальных уравнений относительно неизвестных трансформант u L^ ( x , z ), T L ( x , z ), w L2 ( x , z ). После их нахождения и обращения по Лапласу искомые решения поставленной задачи записываются в виде свёрток Лапласа:

в которых

t z X 1 — V] V Г . , x p I t — т | 7

T ( x , t ) =;-- 7 I А ( т ) f I x ,----- I d т ,

-

1 + V а 1 h J0 ( t k J

, x X M . + xh -1

-

u , ( x , t ) =--

- 1 XM. +1

t

u 1

t -т 1 x ,------ I d т , . t к J

-

1 . 2ц,(1 -v, ) | A ( t ) r., | t -т | ]

a* ( x , t ) = - -------— ------- + А ( т ) f x ,---- d т ,

( 1 - 2 v * ) h (X M * + 1 Jo t K J J

t m 1 - Vl V Г . Z . У I t - т I ,

T 2 ( x , t ) = -—1— 7 А ( т ) / I x ,----I d т ,

-

1 + V a i h 0 I t k J

, , M. ( X + xh - * )

u 2 ( x ’ t ) =--

XM. + 1

t

u 2

- H < x < 0 ,

t -т 1 x ,------ I d т , . t к J

-

2 . . 2 ц (1 -v, ) | A ( t ) I t -т|, ]

a2 (x, t) = - --------— --------+ А(т) f x,---- dт , xx (1 - 2v*) h (XM* +1 J a2 ( tк J J

t

I I u w( t) = Vkwf А(т) fI —| d т,

0 ( t k J

/ ( x , t ) = —J f a ( x ’ z ) e z dz , a = T 2, u 2,a,2, / ( x , t )

a 2n iJr tKR ( z ) 1,2 1,2 1,2 7wV ’

- H < x < 0 ,

- H < x < 0 ,

* J^ z ) e z dz , 2 n i J t к R ( z )

-

(16)

-

(17)

-

(18)

-

(19)

-

(20)

-

(21)

-

(22)

-

(23)

где Г = { Z : - i ” + dtx , i ” + dtx } — контур интегрирования, в котором значение d подбирается таким образом, чтобы все изолированные особые точки подынтегральных функций в (16)-(22) лежали левее Г . Подынтегральные функции в (23) задаются формулами

R ( z ) = ( X M * + 1) zr ( h , z ) - V (1 - k w ) r ( h , z ) +1 —-

,

r ( x , z ) = ch Afzxh 1 ch JkTx V z + K к.12 sh Jzxh 1 sh JkTx V z , N ( x , z ) = V z ( sh 4zxh ch Jk?X V z + K к - 1/2 ch V zxh sh Jk?X V z ) ,

X+ xh

N (x, z) = N0 (x, z)--R (z), u1 u1 X M. +1

N a, ( x , z ) = N a, ( x , z ) - ( X M * + 1) - 1 R ( z ) ,

( a ( a M- ( X + xh *) nz X

N (x, z) = N01 (x, z)--- R (z), u2 u2 X M. +1

N ( x , z ) = N 0 ( x , z ) - ( X M * + 1) - 1 R ( z ),

x I I K- I K

N 0 ( x , z ) = I X M. +— I zr ( h , z ) - V I r ( x , z ) + l-- 1 I ch VkX V z--

1 ( h J ( (к * L * J к * L *

N0 (x, z) = Vz (sh JKT4zxh 1 ch JK*XVz + ch JK*4zxh 1 sh JK*XVz), xK x x

N 0 ( x , z ) = M. I X + — I zr ( h , z )-- V I ch jKTV z — ch VKTXV z + sh VK”V z — sh JKTXV z - 1

2 V h ) k. L, ( h h

N 0 ( x , z ) = N ° ( x , z ) = zr ( h , z ) , N w ( z ) = r ( h , z ),

t t = —

t K

х= H , h

M. = M , L = L M 2 L 2

h - = fV « 1 2 ^ 1 (1 + V 1 ) h

K1 ’ K1 1 - 2 v1’

K1

Kt , K* , "^^1 2

K2 k2

k = (1 -v , ) K 1 K *

w (1 + V 1 ) « 1 K 1 ’

2 0 1,2 (1 V 1,2 )

1 - 2 V 1,2

• ,2

1 +2 12.

1 -V 1,2

« 1,2

Таким образом, решение поставленной в разделе 2 задачи свелось к вычислению в (16)-(22) следующих квадратур: Tx 2( x , t ), ux 2( x , t ), □!? ( x , t ), u w ( t ). Использование методов теории функций комплексной переменной для вычисления квадратур позволяет представить решение рассматриваемой задачи в виде сумм по полюсам подынтегральных функций, являющихся нулями функции R ( z ) из (24).

Горизонтальные смещения w, 2(x, t) определяются интегрированием второго уравнения в (4) и с учётом условий (6), (8), (10) выражаются через контактные напряжения а^Сh, t) как w1(x, t) = - f |V(x + HM ^Ox, (h, t ) , w2 (x, t ) = - f |V(x + H )axx (h, t) . (27)

Отметим, что при H = 0 формулы (16)-(18), (22), (27) сводятся к выражениям, полученным ранее другими авторами для случая изнашивания однослойного покрытия (см. [24]), но при условии, что в [24] Bi ^ го , где Bi — число Био.

-

4. Особые точки подынтегральных функций в комплексной плоскости

Полюсы подынтегральных функций в (16)-(22) совпадают с нулями R ( z ) из (24), за исключением тех нулей R ( z ), которые являются устранимыми особыми точками подынтегральных функций. Для отыскания нулей R ( z ) в комплексной плоскости z = с + i п решается уравнение:

- 1 1 ch JKx V z - —1 = о.

) k . L . I

R ( z ) = ( X M . +1) zr ( h , z ) - V (1 - k„ ) r ( h , z ) + —-I Ik . L .

Как видим, нули R ( z ) зависят от r ( x , z ) (см. (25)) и семи безразмерных параметров задачи: V , kw , X , M, , K, , к., L, , определяемых по формулам (26). При исследовании поведения нулей R ( z ) из (28) при фиксированных значениях kw , X , M, , K, , к., L, и переменном параметре V , который изменяется от 0 до го , использовался опыт авторов работ [23, 24].

-

5. Эффективные формулы решения задачи

С учётом поведения подынтегральных функций (23) на бесконечности, их мероморфности в комплексной плоскости и в предположении, что все полюсы Zk ( k = 0,1,2,...) подынтегральных функций в (23) однократные, с помощью методов теории функций комплексного переменного [32] имеем

N ( x.z )

fa ( x , t ) = Е B a ( x ’ Z k )eX P ( Z k t ) , B a ( x , z ) = . V-z . , (29)

k =0 t к R ( z )

где полюсы Zk даются общим списком, упорядоченным по модулю: |Z0|^|Zi|- ■■■ — |С*| — ■■■ .

Подставляя формулы (29) в (16)-(22), получим новые выражения для решения задачи — в виде рядов по полюсам:

1 _ v JZ го

T 1 ( x , t ) = ----1 — ^ Bt ( x , Z k ) D ( Z k , t ),

0 — x — h ,

1 + V 1 « 1 h k =0 1

U1( x, t) = -XM* + xh А( t)-Z B^ (x, Z k ) D(Z k, t) , 0 - x - h ,(31)

X M. +1 ^0

X2(x, t) = Ь^- V- £ B (x, zk)D(Zk, t), -H - x - 0 ,(32)

1 + v 1 a , h k = o 2

u2(x,t) = -M' X/ xh 1) А(t)-£B (x,Zk)D(Zk,t), — H - x - 0 ,(33)

X m. +1

U w( t) = Vw Z Bw(Z k) D (Zk, t), Bw( -) = -w^,(34)

k = 0 t к R ( - )

| t-T | в которых D(-, t) = А(т)ехр -

0 V t к 7

Отметим, что напряжения в рассматриваемой задаче не зависят от вертикальной координаты x , поэтому

^xx2(x,t) = CTxx(t), -H - - - h, и формула для их вычисления принимает вид:

ст xx ( t ) =

2 ^ 1 (1 -V 1 ) [ A ( t )

(1 - 2vj) h (x M. + 1

да

+ Z B „ ( Z k ) d ( Z k , t ) k = 0

B T ( - ) =

- T ( h , - ) t к R '( - )

- H - x - h . (35)

Формулы (30)–(35) позволяют проанализировать устойчивость решения задачи [22, 24, 25, 33].

В предположении, что функция А ( t ) является ограниченной на t е (0, да ), и при условии существования хотя бы одного полюса Zk ( k = 0,1,2,...) с Re(Zt) > 0 справедливо:

|да при Im(Zk ) = 0, при Im(Zk) * 0,

lim D (Zk, t) =^ t >да Iне существует и полученные решения неустойчивы. С механической точки зрения в этом случае наступает термоупругая неустойчивость скользящего контакта [22, 24]. Характер поведения решений задачи термоупругого износа однослойного покрытия при термоупругой неустойчивости рассматривался ранее в [28].

6. Численные результаты

Численный анализ полученных решений рассматриваемой задачи осуществлялся с помощью формул: (30) — для температуры T ( x , t ), (34) — для износа u w ( t ), (35) — для напряжений а^ ( t ). Максимальный уровень проседания жёсткой полуплоскости I в упругое покрытие задавался параметром Ао, а закон её внедрения А ( t ), состоящий из активной фазы на временном интервале 0 < t < tE и пассивной фазы на интервале t E< t < да , описывался формулой:

А ( t ) = А 0 ( t Е - 1 tH ( t Е- 1 ) + H ( t - 1 E ) ) , t > 0 ,

где tE — время окончания активного участка внедрения, H ( t ) — функция Хевисайда. Процесс изнашивания покрытия на величину Ао считался завершенным в момент времени tw , когда u w ( t w) = Ао.

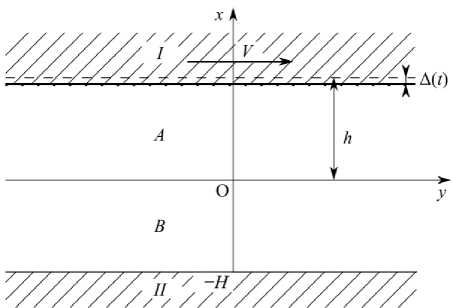

Распространённым на практике материалом для износостойкой защиты является нитрид титана (TiN). Современные методы нанесения позволяют создавать под слоем из него слой металлического титана различной толщины [2]. Влияние соотношения толщин верхнего и нижнего слоёв покрытия на характеристики его изнашивания можно видеть на рисунке 2, где даны графики изменения во времени основных характеристик скользящего контакта: напряжений p(t) = -стхг (t) , температуры на контакте с деформирующим элементом T(t) = T (h, t), износа uw (t). Термомеханические параметры материала верхнего слоя A соответствуют нитриду титана: п, =100,4 ГПа, у, = 0,25 , к, = 6,11 -10-6 м2/с, а, = 9,35-10—6 1/К, К =19,2 Вт/(м-К), f=0,84, К*=1,94-10-5 мм3/(Н-м) (значения параметров f и К* взяты из работы [27]); параметры материала нижнего слоя B отвечают титану: ц2 = 44,0 ГПа, v2 = 0,32 , к2 = 8,99-10-6 м2/с, а2 = 8,60-10—6 1/К, К2= 21,9 Вт/(м-К); другие характеристики следующие: скорость скольжения V = 5,0 мм/с, параметры закона внедрения t =10 с, Δ=0,2 мкм, общая толщина покрытия h + H = 20 мкм. На рисунке 2 номера кривых соответствуют различным значениям параметра X, задающего отношение толщин нижнего и верхнего слоёв покрытия:

Рис. 2. Основные характеристики скользящего контакта при изнашивании двухслойного покрытия для различных значений параметра X : 0,00 (кривая 1), 0,33 (2), 19,00 (3); контактные давления p(t) (а), температура на контакте Т(t) (б), износ покрытия uw (t) (в)

В таблице для различных значений толщин верхнего ( h ) и нижнего ( H ) слоёв покрытия приведены значения относительной толщины нижнего слоя X , времени износа покрытия tw и наибольшей температуры на контакте Тх * = max Т ( h , t ), t е (0, t w ]. Рисунок 2 и таблица показывают, что с увеличением толщины нижнего слоя покрытия увеличивается время износа (то есть замедляется изнашивание покрытия) и падает относительная контактная температура Тх * / То * (то есть уменьшается разогрев от трения на контакте).

Таблица. Значения основных характеристик процесса изнашивания двухслойного покрытия при различных значениях толщин верхнего и нижнего слоёв покрытия

|

h , мкм |

H , мкм |

X |

t w , с |

T x* / Т |

|

20 |

0 |

0,00 |

11,7 |

1,00 |

|

15 |

5 |

0,33 |

12,3 |

0,97 |

|

10 |

10 |

1,00 |

12,8 |

0,94 |

|

5 |

15 |

3,00 |

13,4 |

0,91 |

|

1 |

19 |

19,00 |

13,9 |

0,88 |

7. Заключение

В результате теоретического исследования износостойкости двухслойного покрытия с учётом его разогрева вследствие трения, создаваемого скользящим по его поверхности жёстким штампом, установлена связь параметров процесса с толщиной нижнего слоя. Она влияет:

-

- на износостойкость двухслойного покрытия в целом;

-

- на температуру разогрева контакта слоёв.

Полученное решение контактной задачи может быть использовано для подбора толщины наносимых слоёв с целью улучшения износостойкости и уменьшения разогрева от трения в высоконагруженных узлах.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-57-00015-Бел_а) и БелРФФИ

(проект № Ф18Р-239).

Список литературы Нестационарный износ двухслойного покрытия с учётом тепловыделения от трения

- Колесников В.И., Иваночкин П.Г. Двухслойные композиции триботехнического назначения для тяжелонагруженных узлов трения. Ростов-н/Д: РГУПС, 2009. 124 с.

- Liu L., Shen H.H., Liu X.Z., Guo Q., Meng T.X., Wang Z.X., Yang H.J., Liu X.P. Wear resistance of TiN(Ti2N)/Ti composite layer formed on C17200 alloy by plasma surface Ti-alloying and nitriding // Appl. Surf. Sci. 2016. Vol. 388. P. 103-108.

- Shi C.-M., Wang T.-G., Pei Z.-L., Gong J., Sun C. Effects of the thickness ratio of CrN vs Cr2O3 layer on the properties of double-layered CrN/Cr2O3 coatings deposited by arc ion plating // J. Mater. Sci. Tech. 2014. Vol. 30. P. 473-479.

- Zhang J., Sun K., Wang J., Tian B., Wang H., Yin Y. Sliding wear behavior of plasma sprayed Fe3Al-Al2O3 graded coatings // Thin Solid Films. 2008. Vol. 516. P. 5681-5685.

- Murray J.W., Cook R.B., Senin N., Algodi S.J., Clare A.T. Defect-free TiC/Si multi-layer electrical discharge coatings // Mater. Des. 2018. Vol. 155. P. 352-365.

- Sharifahmadian O., Mahboubi F. A comparative study of microstructural and tribological properties of N-DLC/DLC double layer and single layer coatings deposited by DC-pulsed PACVD process // Ceram. Int. 2019. Vol. 45. P. 7736-7742.

- Фельдштейн Е.Э., Девойно О.Г., Кардаполова М.А., Луцко Н.И., Журек Д., Михальски М. Трибологические характеристики композиционных покрытий, сформированных лазерной наплавкой порошков никелевого самофлюсующегося сплава и бронзы // Трение и износ. 2016. Т. 37, № 5. С. 588-596.

- Козарез И.В., Михальченкова М.А., Лавров В.И., Синяя Н.В. Повышение абразивной износостойкости деталей варьированием техники наплавки двухслойных покрытий с твердой поверхностью // Тракторы и сельхозмашины. 2016. № 10. С. 38-40.

- Иваночкин П.Г., Колесников В.И., Флек Б.М, Чебаков М.И. Контактная прочность двухслойного покрытия при наличии сил трения в области контакта // Изв. РАН. МТТ. 2007. № 1. С. 183-192.

- Горячева И.Г., Торская Е.В. Моделирование контактно-усталостного разрушения двухслойного упругого основания // Изв. РАН. МТТ. 2008. № 3. С. 132-144.

- Азоян А.И., Иваночкин П.Г. Плоская контактная задача для тонкой двухслойной упругой полосы при неполном сцеплении слоев с учетом тепловыделения в зоне контакта // Современные проблемы механики сплошной среды: тр. XVIII Междунар. конф., Ростов-на-Дону, 7-10 ноября 2016 г. Ростов-н/Д: Изд-во ЮФУ, 2016. С. 20-24.

- Vasiliev A.S., Volkov S.S., Aizikovich S.M. Approximated analytical solution of contact problem on indentation of elastic half-space with coating reinforced with inhomogeneous interlayer // Mater. Phys. Mech. 2018. Vol. 35. P. 175-180.

- Vasiliev A.S., Volkov S.S., Aizikovich S.M. Torsion of an elastic transversely isotropic half-space with a coating reinforced by a functionally graded interlayer // Proc. of the 11th Int. Conf. "Shell structures: Theory and applications". SSTA 2017, Gdansk, Poland, October 11-13, 2017. Vol. 4. P. 185-188.

- Yilmaz K.B., Comez I., Yildirim B., Guler M.A., El-Borgi S. Frictional receding contact problem for a graded bilayer system indented by a rigid punch // Int. J. Mech. Sci. 2018. Vol. 141. P. 127-142.

- Vasiliev A.S., Volkov S.S., Aizikovich S.M., Litvinenko A.N. Indentation of an elastic half-space reinforced with a functionally graded interlayer by a conical punch // Mater. Phys. Mech. 2018. Vol. 40. P. 254-260.

- Гольдштейн Р.В., Устинов К.Б., Ченцов А.В. Оценка влияния податливости подложки на напряжения, вызывающие потерю устойчивости отслоившегося покрытия // Вычисл. мех. сплош. сред. 2011. Т. 4, № 3. С. 48-57.

- Kudish I., Pashkovski E., Volkov S.S., Vasiliev A. S., Aizikovich S.M. Heavily loaded line EHL contacts with thin adsorbed soft layers // Math. Mech. Solid. 2020. Vol. 25. P. 1011-1037.

- Volkov S.S., Vasiliev A.S., Aizikovich S.M., Sadyrin E.V. Contact problem on indentation of an elastic half-plane with an inhomogeneous coating by a flat punch in the presence of tangential stresses on a surface // AIP Conf. Proc. 2018. Vol. 1959. 070037.

- Бабешко В.А., Ворович И.И. К расчету контактных температур, возникающих при вращении вала в подшипнике // ПМТФ. 1968. № 2. С. 135-137.

- Лифанов И.К., Саакян А.В. Метод численного решения задачи о вдавливании движущегося штампа в упругую полуплоскость с учётом тепловыделения // ПММ. 1982. Т. 46, № 3. С. 494-501.

- Ворович И.И., Пожарский Д.А., Чебаков М.И. Задача термоупругости о движущемся штампе при учете тепловыделения от трения // ПММ. 1994. Т. 58, № 3. С. 161-166.

- Зеленцов В.Б., Митрин Б.И. Термоупругая неустойчивость в связанной квазистатической задаче термоупругости о скользящем контакте с разогревом от трения // Изв. РАН. МТТ. 2019. № 1. С. 72-87.

- Александров В.М., Аннакулова Г.К. Взаимодействие покрытий тел с учетом деформируемости, износа и тепловыделения от трения // Трение и износ. 1992. Т. 13, № 1. С. 154-160.

- Евтушенко А.А., Пырьев Ю.А. Влияние изнашивания на развитие термоупругой неустойчивости фрикционного контакта // Изв. РАН. МТТ. 1997. № 1. С. 114-121.

- Zelentsov V.B., Mitrin B.I., Lubyagin I.A., Kudish I.I. Diagnostics of wear thermoelastic instability based on sliding contact parameter monitoring // IMA J. Appl. Math. 2019. Vol. 84. P. 345-365.

- Аль-Эхари Х., Аль-Дулайми К.Ю., Вархолински Б., Кузнецова Т.А. Взаимосвязь температуры поверхности и трибологических характеристик защитного покрытия на инструменте // Трение и износ. 2019. Т. 40, № 5. С. 623-630.

- Broszeit E., Matthes B., Herr W., Kloos K.H. Tribological properties of r.f. sputtered Ti-B-N coatings under various pin-on-disc wear test conditions // Surf. Coating Tech. 1993. Vol. 58. P. 29-35.

- Зеленцов В.Б., Митрин Б.И., Лубягин И.А. Влияние износа на фрикционный разогрев и возникновение термоупругой неустойчивости скользящего контакта // Вычисл. мех. сплош. сред. 2016. Т. 9, № 4. С. 430-442.

- Вестяк А.В., Игумнов Л.А., Тарлаковский Д.В., Федотенков Г.В. Воздействие нестационарного давления на тонкую сферическую оболочку с упругим заполнителем // Вычисл. мех. сплош. сред. 2016. Т. 9, № 4. С. 443-452.

- Коваленко А.Д. Введение в термоупругость. Киев: Наук. думка, 1965. 204 с.

- Диткин В.А., Прудников А.П. Операционное исчисление. М.: Высшая школа, 1975. 407 с.

- Гурвиц А., Курант П. Теория функций. М.: Наука, 1968. 648 с.

- Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Наука, 1965. 331 с.