Нетрадиционные природные и техногенные удобрения-мелиоранты и их возможности

Автор: Межевова Алина Сергеевна

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Биологические аспекты производства сельскохозяйственной продукции

Статья в выпуске: 4 (36), 2016 года.

Бесплатный доступ

В современных условиях сказываются последствия землепользования и катастрофические изменения в экосистемах. Поэтому необходимы новые решения по агротехнической мелиорации земель, что особенно важно в острозасушливых условиях. Одним из направлений в решении этих проблем являются нетрадиционные удобрения-мелиоранты. Их основу составляют иловые осадки после биоочистки сточных вод и природные мелиоранты-сорбенты. Известны многочисленные попытки по использованию осадков в качестве удобрений. Физико-химические свойства осадков зависят от исходного «сырья», технологии и продолжительности обработки, а также от сроков хранения на иловых картах. Свежевыгруженный осадок г. Волжского имеет влажность 98,5%, после 5 лет хранения - 76,7%; массовая доля органического вещества - соответственно 63,8 и 46,3%. Но это непереработанная органика, которая длительно разлагается в почве. В Волгограде разработан новый метод биологической очистки сточных вод и обработки осадка. В нем органическое вещество составляет 12-15%, но это подлинная органика, легко доступная корням растений и почвенной биоте. При полевых исследованиях использовали доступные серийные осадки г. Волжского, которые обладают повышенными адсорбционными свойствами; доза внесения осадка 5-10 т/га. В качестве природного мелиоранта применяли глауконит Саратовского месторождения; соотношение осадка и глауконита 20:1-10:1. Основу глауконита данного месторождения составляют: кремнезём SiO2 (68,2%), глинозём Al2O3 (14,8%), калийное удобрение K2O (11,1%) и другие компоненты. Глауконит способствует улучшению структуры и влагоемкости почвы. С учетом сорбционных свойств осадок и глауконит целесообразно вносить на поверхность почвы - в виде мульчирующего слоя - после основной обработки почвы, один раз в 2 года. Основную обработку рекомендуется выполнять чизельно-отвальным орудием (глубина чизелевания 35-45 см), глубина оборота пласта 15-20 см). Нетрадиционные удобрения-мелиоранты эффективны в острозасушливых условиях при возделывании в основном технических и кормовых культур.

Удобрение-мелиорант, осадок сточных вод, глауконит, чизелевание почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/140204401

IDR: 140204401 | УДК: 631.6:631.8

Текст научной статьи Нетрадиционные природные и техногенные удобрения-мелиоранты и их возможности

Введение. Некоторые иностранные ученые указывают на глобальные последствия землепользования и катастрофические изменения в экосистемах [10, 11]. В этих условиях необходимы новые решения по агротехнической мелиорации земель, что особенно важно в острозасушливых условиях и бедных почв юго-востока России. Одним из направлений в решении этих проблем является создание и внедрение нетрадиционных и высокоэффективных удобрений-мелиорантов.

Основу предлагаемых удобрений-мелиорантов составляют: техногенный продукт - иловые осадки после биологической очистки городских (канализационных) сточных вод - это отходы производства, которые накапливаются в крупных городах и на отдельных объектах. Известны многочисленные попытки, например [5], по использованию осадков (после их сушки) в качестве удобрений преимущественно для технических и кормовых культур.

Физико-химические свойства и эффективность осадков сточных вод (как удобрений) зависят от исходного «сырья», технологии и продолжительности их обра ботки в технологическом цикле биологических стоков. В частности, на главных очистных сооружениях г. Волгограда осадки по существу не обрабатываются из-за огромного объема поступающих сточных вод. Более качественные осадки фиксируются на станции очистки г. Волжский Волгоградской области.

Свойства осадков зависят от сроков их хранения на иловых картах - после выгрузки. В таблице 1 показаны некоторые показатели свежевыгруженного осадка и осадка после 5 лет хранения. «Свежий» осадок - это гелеобразная, экологически неблагоприятная консистенция влажностью до 98,5%. После 5 лет хранения все показатели «старого» осадка снижаются -это следствие уменьшения влагоемкости до 76,7%.

В таком осадке фиксируется до 46,3% органического вещества, но это неперара-ботанная органика, которая разлагается уже в почве под действием в основном почвенной биоты. В осадке присутствуют и ионы тяжелых металлов - в Волжском превалирует цинк, но его количество не превышает ПДК.

Таблица 1 - Некоторые показатели осадков сточных вод на станции очистки г. Волжского

|

Наименование показателей |

Свежий осадок |

Осадок через 5 лет |

|

Влажность, % |

98,5 |

76,7 |

|

Массовая доля органических веществ, % |

63,8 |

46,3 |

|

pH, единиц |

8,0 |

7,1 |

|

Массовая доля общего азота, % |

3,4 |

2,5 |

|

Массовая доля общего фосфора, % |

2,8 |

1,8 |

|

Массовая доля общего калия, % |

о,з |

0,27 |

|

Сера подвижная, мг/кг |

223 |

123 |

Методика исследования. В Волгограде разработан новый ферментнокавитационный метод биологической очистки городских и иных сточных вод и обработки образующегося при этом илового осадка [4]. После обработки на протяжении 8-10 часов осадок переходит в наноструктурированное состояние, в нем органическое вещество составляет всего 12-15%. Но это подлинная органика, легко доступная корням растений и почвенной биоте. В таком осадке количество общего фосфора достигает 4,2%, калия - до 1,3%, серы 1800-2000 мг/кг.

Однако станции очистки, работающие по новому методу, исчисляются еди- ницами. Поэтому наши полевые исследования базируются на серийные осадки г. Волжского, главной особенностью которых являются повышенные адсорбционные свойства. Это означает, что после внесения в качестве удобрения-мелиоранта осадок способен (даже в условиях острой засухи) аккумулировать из атмосферы и удерживать воздух и влагу.

К числу природных сыпучих мелиорантов-сорбентов относятся цеолитсодер-жащие породы, бентонитовые глины, глауконитовые пески и другие местные сырьевые ресурсы и нетрадионные агроруды [3, 6]. Наряду с этим с нашим участием проводится изучение хвалынских глин Прика-спия на предмет их использования в качестве мелиорантов [8]. Экономическая целесообразность применения природных мелиорантов зависит от наличия соответствующих месторождений в данном регионе.

Комплексное нетрадиционное удобрение-мелиорант в составе осадка сточных вод и глауконитового песка (в соотношении 20:1-10:1) предусматривается при возделывании технической масличной культуры на бедной гумусом светлокаштановой почве в засушливых условиях Волгоградской области. Использовали названный осадок г. Волжского и глауконитовый песок (глауконит) из месторождения Саратовской области. В Волгоградской области имеются месторождения глауконита, но его добыча пока не организована.

Основу глауконитов (как и цеолитов и бентонитов) составляют кремнеземы 8Юг и глиноземы АІ2О3 [3, 6]. Состав и физикохимические свойства природных мелиорантов существенно зависят от месторождения; даже в пределах одного месторождения возможны варианты. В таблице 2 представлен химический состав глауконитов трех месторождений - в Татарстане, Челябинской и Саратовской областях.

Таблица 2 - Химический состав глауконитов

|

Наименование компонентов |

Показатели по месторождениям |

||

|

1 |

2 |

3 |

|

|

Кремнезем 8іОг |

29,0 |

52,9 |

68,2 |

|

Глинозем АІ2О3 |

6,7 |

И,8 |

14,8 |

|

Окислы железа ГегОз общ. |

6,9 |

16,7 |

3.5 |

|

Окись марганца МпО |

0,1 |

0,03 |

следы |

|

Окись кальция СаО |

16,5 |

0,8 |

1,8 |

|

Магниевое удобрение MgO |

2,4 |

4,3 |

нет данных |

|

Калийное удобрение К2О |

2,3 |

8,6 |

И,1 |

|

Окись натрия ХагО |

0,2 |

0,14 |

следы |

|

Фосфорное удобрение Р2О5 |

4,9 |

ДО 1,0 |

0,02 |

|

Сера 8 |

до 1,0 |

ДО 1,0 |

— |

1 - Сюндюковское месторождение Татарстана;

2 - Каринское месторождение Челябинской области;

3 - Саратовское месторождение (ООО «ЭкоСорбент»),

Природные мелиоранты (и глауконит в их числе) по составу и свойствам примыкают к кремниевым удобрениям [1]. Некоторые авторы [2], например, трактуют глауконит как средство для повышения эффективности традиционных минеральных удобрений, а в [3] относят глауконит к комплексным удобрениям. Весьма важно, что в некоторых месторождениях (таблица 2) суммарное количество магниевого

MgO и калийного К2О удобрений превышает 12%. Современное земледелие нуждается и в кремнии, и в магнии. При возделывании картофеля оптимальным считается сочетание [2]: глауконит в дозе 10 т/га и азотно-фосфорные удобрения в дозе NeoPeo-В наших полевых исследованиях осадок сточных вод вносили в дозе 5-10 т/га; глауконит предназначался в основном для восполнения дефицита калия в осадке и в почве. Саратовское месторождение глауконита, который используется при исследованиях (таблица 2), отличается высоким содержанием кремнеземов 81Ог ( > 68%) и глиноземов АІ2О3. В глауконите присутствует свыше 11% калия в форме К2О - это по существу разновидность калийного удобрения.

Кремнеземы и глиноземы способствуют улучшению структуры и влагоем-кости почвы; адсорбционные свойства глауконита зависят от дисперсности 81Ог и АІ2О3. Глауконит обладает свойством катионного обмена, уменьшает жесткость воды (почвенной влаги), длительно действует. Адсорбционные свойства осадка и глауконита предопределяют целесообразность их внесения на поверхность почвы -

Периодичность внесения такого удобрения-мелиоранта - один раз в 2-3 года.

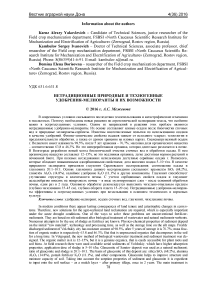

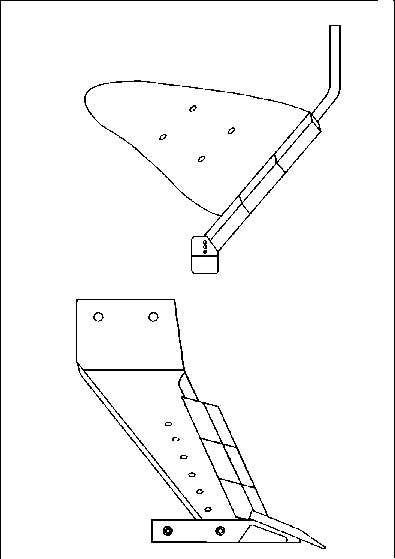

По современным представлениям об агротехнической мелиорации земель [4] -по крайней мере в острозасушливых условиях - должна выполняться основная глубокая безотвальная обработка почвы. Созданы и освоены в производстве различные модификации чизельных и чизельноотвальных рабочих органов и почвообрабатывающих орудий. В наших исследованиях используется орудие с чизельными рабочими органами (см. рисунок) в виде наклонной («изогнутой») стойки, на которой монтируется съемный и переустанавливаемый по высоте отвал (отнюдь не лемех) для оборота верхнего, уже взрыхлен- в виде мульчирующего слоя - после основ- ного слоя почвы.

ной (зяблевой) обработки.

Чизельный отвально-безотвальный рабочий орган с наклонной стойкой

Зарубежные ученые установили [9], что после глубокой безотвальной обработки в почве накапливается углерод - основа жизнедеятельности растений и микроорганизмов. Это достигается за счет существенного снижения выхода в атмосферу (из почвы) углекислого газа СО2, что происходит при традиционной отвальнолемешной пахоте.

Полевые опыты проводили на светлокаштановой почве в пригороде г. Волго града. Для сравнения предусматривали два вида основной (зяблевой) обработки: 1) мелкая с помощью тяжелой дисковой бороны (БДТ), глубина обработки 10 см; 2) глубокая чизельно-отвальная обработка, глубина чизелевания - 35-40 см, глубина оборота верхнего (взрыхленного) слоя -15-20 см.

Весной (перед посевом) на поверхность поля вносили - в виде мульчирующего слоя - нетрадиционное удобрение- мелиорант - осадок сточных вод пятилетней «выдержки» из очистных сооружений г. Волжского (таблица 1). Доза внесения осадка - 5 и 10 т/га, контроль - без осадка. Реализован также локальный опыт по использованию смеси осадка (вариант 10 т/га) и глауконита в соотношении 20:1. Лишь после этого проводили посев технической (масличной) культуры - сафлора.

Целесообразность возделывания технических культур на юго-востоке России -при использовании нетрадиционных удобрений-мелиорантов - обусловлена следующими факторами:

-

1) засушливые и острозасушливые климатические условия;

-

2) наличие бедных гумусом светлокаштановых и иных малопродуктивных почв;

-

3) высокие адсорбционные свойства удобрений-мелиорантов на основе осадка, которые способны аккумулировать и удерживать влагу;

-

4) возможное наличие в осадках ионов тяжелых металлов (в пределах ПДК), что не столь существенно для технических культур;

-

5) возможность расширения периодичности (до 2-3 лет) основной глубокой обработки почвы и внесение осадка;

-

6) решение проблем отходов производства за счет использования «залежей» осадков.

Выявлен неизвестный ранее эффект микромелиорации и гумификации почвы при использовании (в острозасушливых условиях) переработанного осадка в дозе 10-20 т/га в сочетании с глубокой обработкой почвы [7].

Заключение. Нетрадиционные удобрения-мелиоранты на основе техногенных (осадки сточных вод) и природных (например, глаукониты) компонентов - в сочетании с глубокой чизельно-отвальной основной обработкой почвы - это одно из перспективных направлений в агротехнической мелиорации земель преимущественно в острозасушливых условиях при возделывании в основном технических, а также кормовых культур.

Список литературы Нетрадиционные природные и техногенные удобрения-мелиоранты и их возможности

- Бочарникова, Е.А. Кремниевые удобрения: история изучения, теория и практика применения/Е.А. Бочарникова, В.В. Матыченков, И.В. Матыченков//Агрохимия. -2011. -№ 7 -С. 84-96.

- Васильев, А.А. Глауконит -эффективное природное минеральное удобрение картофеля/А.А. Васильев//Аграрный вестник Урала. -2009. -№ 6. -С. 35-37.

- Ишкаев, Т.Х. Агроэкологические аспекты комплексного использования сырьевых ресурсов и нетрадиционных агроруд в сельском хозяйстве/Т.Х. Ишкаев, Ш.А. Алиев, И.А. Яппаров. -Казань: Центр инновационных технологий, 2007. -231 с.

- Овчинников, А.С. Развитие учения об агротехнической мелиорации земель/А.С. Овчинников, В.И. Пындак//Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. -2014. -№ 3. -С. 158-168.

- Пахненко, Е.П. Осадки сточных вод и другие нетрадиционные органические удобрения/Е.П. Пахненко. -Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. -311 с.

- Пындак, В.И. Природные мелиоранты на основе кремнеземов и глиноземов/В.И. Пындак, А.Е. Новиков//Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. -2015. -№ 2. -С. 73-76.

- Пындак, В.И. Эффект микромелиорации и гумификации при использовании в качестве удобрения илового осадка/В.И. Пындак, Ю.А. Степкина//Международный сельскохозяйственный журнал. -2008. -№ 3. -С. 56-57.

- Хвалынские глины Прикаспия и их возможности/В.И. Пындак, Е.А. Литвинов, А.Е. Новиков, А.С. Межевова//Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. -2015. -№ 4. -С. 64-68.

- Baker, J. M., Ochsner I. E. et al. Tillage and Soil carbon sequestration -what do really know?//Agricalture, Ecosystems & Environment. -2007. -V. 118 (1-4). -P. 1-5.

- Foley J.A., De Fries R., Asner G.P. et al. Global consequences of land use//Science. -2005. -V. 309 (5734). -P. 570-574.

- Schefter M., Carpenter S., Foley J.A. et al. Catastrophic Shifts in ecosystems//Nature. -2001. -V. 413 (6856). -P. 591-596.