Неукрепленные поселения чепецкой культуры (IX-XIII века): неоднозначность интерпретации и определения границ

Автор: Журбин И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

Неукрепленные поселения (селища) традиционно выявляются по наличию подъемного материала на поверхности пашни или культурного слоя в шурфе, по соответствию участка местности известным ландшафтным параметрам, а также по отсутствию рельефных признаков оборонительных сооружений. Совокупность этих параметров не всегда является однозначным признаком именно селища. В результате активной сельскохозяйственной деятельности второй половины XX в. на многих памятниках средней полосы России и Предуралья сглажены рельефные признаки объектов, а следствием эрозионных процессов является постепенное перемещение культурного слоя с водоразделов и склонов в отрицательные формы рельефа. В условиях перечисленных разрушений и, соответственно, неоднозначности традиционных археологических признаков эффективным способом выявления селищ, оценки их границ и предварительной реконструкции планировки является междисциплинарный подход. Изучены средневековые Нижнебогатырское I, Кушманские II и III селища, расположенные в северной части Удмуртской Республики. Поселения чрезвычайно похожи по внешним признакам. Междисциплинарный подход основан на сравнительном анализе данных комплексных геофизических исследований, почвенных бурений и археологических раскопок. Это позволило с высокой степенью достоверности обосновать типологическую принадлежность поселений и определить границы распространения культурного слоя. Во всех случаях была опровергнута предварительная интерпретация. Доказано, что Кушманское III селище является городищем (укрепленным поселением), а Кушманское II селище - возможной зоной средневекового хозяйственного освоения, которая не содержала элементы застройки. Для Нижнебогатырского I селища были существенно скорректированы границы, ранее определенные по ареалу распространения находок и ландшафтным рубежам.

Средневековые поселения, чепецкая культура, границы поселений, оборонительные сооружения, геофизика, морфологические и химические свойства почв

Короткий адрес: https://sciup.org/145146248

IDR: 145146248 | УДК: 904+550.8

Текст научной статьи Неукрепленные поселения чепецкой культуры (IX-XIII века): неоднозначность интерпретации и определения границ

Средневековые поселения бассейна р. Чепцы известны с конца XIX в. по систематизированным сводам А.А. Спицына [1893] и Н.Г. Первухина [1896]. С 1969 г. этот регион стал основным объектом исследований Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН. Здесь известно свыше 300 археологических памятников: укрепленных и неукрепленных поселений (городища и селища), могильников, кладов и местонахождений отдельных предметов [Археологическая карта…, 2004].

На рубеже I–II тыс. н.э. (чепецкая культура) центр заселения региона располагался в среднем течении р. Чепцы, включая ее правые и левые притоки. Более половины укрепленных поселений сосредоточено на правом высоком берегу Чепцы. Он разделен притоками и изрезан оврагами. Именно такая ландшафтная ситуация удобна для возведения городищ. В целом развивалась сеть укрепленных поселений, вблизи которых основывались селища. Они располагались на пологих возвышенностях или надпойменных террасах вблизи удобного спуска к реке или ручью. Селища чепецкой культуры практически не исследованы: из 34 поселений небольшие раскопки проведены лишь на двух, а на 17 заложе-

ны шурфы. В остальных случаях материалы ограничиваются сборами с поверхности. Такой объем исследований позволяет лишь подтвердить наличие культурного слоя археологического памятника и оценить его культурно-историческую принадлежность. Именно это определило необходимость объединения методов археологии и естественных наук. Изученные Кушманские II и III, Нижнебогатырское I селища входили в различные комплексы поселений (рис. 1). Их объединяла неоднозначная интерпретация даже при наличии археологических материалов локальных раскопок.

Кушманское III селище

Памятник открыт Г.Т. Кондратьевой [Отчет…, 1959]. На пахоте обнаружены ко сти животных и фрагменты лепной керамики [Археологическая карта…, 2004, с. 202, 203]. Селище располагается в 200 м к востоку от внешней линии укреплений городища Учкакар [Междисциплинарные исследования…, 2018] и отделено от его напольной части оврагом. Отсутствие рельефных признаков оборонительных сооружений и близость крупного городища позволили предположить, что выявлено неукрепленное поселение. Селище включено в состав Кушманского комплекса памятников [Иванова, Кириллов, 2012]: городище Учкакар, три селища и могильник. Его территория ограничена с востока, запада и юга глубокими логами и обрывистым склоном коренного берега р. Чепцы. В 2012 г. в центральной части был заложен шурф, где выявлен культурный слой мощностью до 0,7 м, насыщенный артефактами IX–XII вв. [Кириллов, 2012]. Эти первые археологические исследования доказали наличие средневекового поселения и его принадлежность к чепецкой культуре. По ландшафтным признакам было выдвинуто предположение о гра-

Рис. 1 . Поселения чепецкой культуры IX–XIII вв. н.э.

1 – Кушманское городище Учкакар; 2 – Кушманское III селище; 3 – Кушманское II селище; 4 – Богатырское городище Утэм-кар; 5 – Нижнебогатырское II селище; 6 – Нижнебогатырское I селище.

ницах памятника [Кириллов, 2011], но при этом отсутствовали сведения о структуре и планировке. Результаты дальнейших междисциплинарных исследований подробно рассмотрены в отдельной публикации [Журбин и др., 2019], поэтому здесь приводится их тезисное описание. Были выявлены и подтверждены две линии оборонительных сооружений, не выраженные в рельефе. Это позволило не только оценить структуру поселения, но и обосновать изменение его типологической принадлежности в документах государственного учета. Междисциплинарные исследования выявили глиняные площадки сооружений и округлые ямы с различным характером заполнения [Иванова, 2016, 2017]. На мысовой части постройки располагались параллельными рядами, ориентированными по осевой линии мыса. Перед внутренней линией укреплений и на внешней части поселения ориентация рядов иная – вдоль оборонительных сооружений [Журбин и др., 2019]. Рядовая планировка выявлена и на других городищах чепецкой культуры [Журбин, 2020; Иванова, Журбин, 2014].

Кушманское II селище

Памятник также открыт Г.Т. Кондратьевой [Отчет…, 1959]. На пахоте обнаружены кости животных и фрагменты лепной керамики. Поселение отделено оврагом от Кушманского III селища и чрезвычайно схоже с ним по внешним признакам. Границы с юга, востока и запада определяются естественными рубежами [Археологическая карта…, 2004, с. 202].

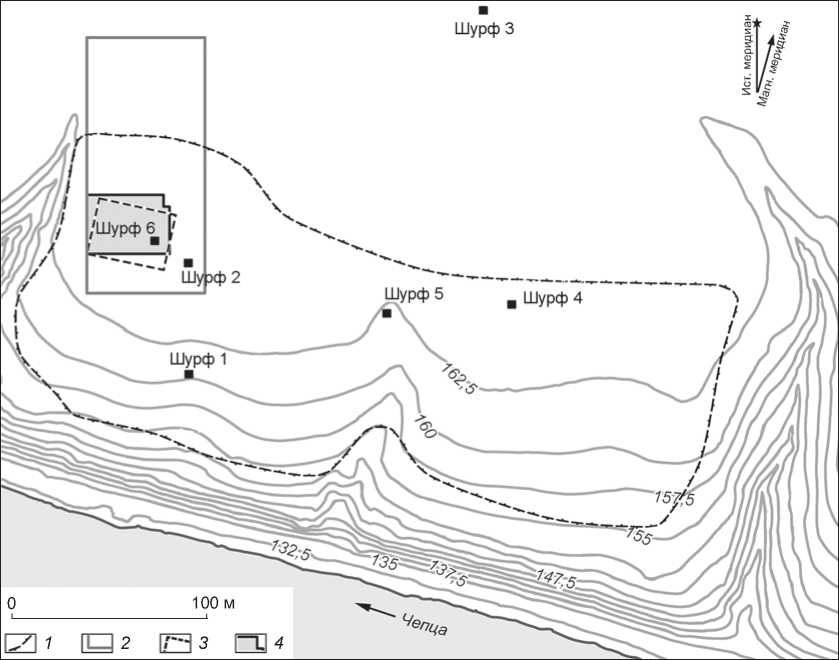

При предварительных исследованиях [Кириллов, 2011] на различных участках селища было заложено пять шурфов (рис. 2). В шурфах 1–4 обнаружена однотипная ситуация: под пахотным горизонтом залегает почвообразующая порода – карбонатные пермские глины с включениями известнякового щебня. Культурный слой выявлен лишь в шурфе 5, расположенном в балке, в зоне аккумуляции мелкозема. Здесь под пахотным горизонтом следует культурный слой поселения Нового времени – неоднородный по цвету серо-бурый тяжелый суглинок с включениями камней и щебня. Он перекрывает погребенную почву – темно-серый плотный тяжелый суглинок.

Рис. 2 . Цифровая модель рельефа Кушманского II селища, расположение участков археологических и геофизических исследований (основа – Н.Г. Воробьева, ООО «Финко», дополнение – Р.П. Петров, Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН). Система высот условная.

1 – граница поселения по ландшафтным признакам (по: [Кириллов, 2011, рис. 79]); 2–4 – границы участков георадарной съемки ( 2 ), магниторазведки ( 3 ), электропрофилирования ( 4 ).

Ниже, непосредственно над слоем почвообразующей породы, залегает неоднородный слой серого легкого суглинка с фрагментами материковой глины и многочисленными углями разного размера. Именно он может рассматриваться как след использования территории в Средневековье. Археологические материалы выявлены только в шурфах 1, 2 и 5, в основном представлены гончарной керамикой XVII–XIX вв. Обнаружено лишь два фрагмента лепной керамики X–XII вв. Таким образом, установлено, что средневековый слой на всей площади селища отсутствует, в аккумулятивных элементах рельефа фиксируются следы поселения XVII–XIX вв.

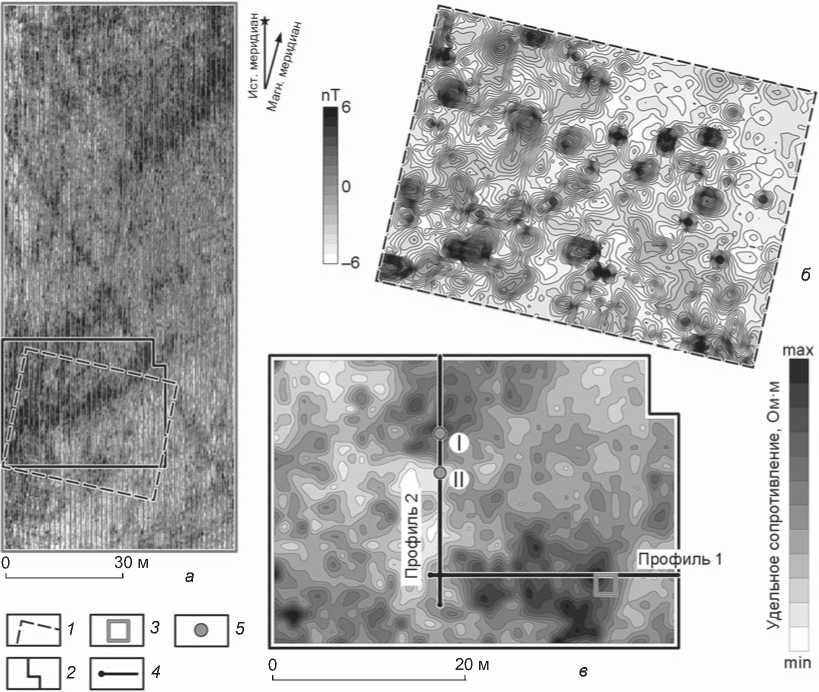

Очевидно, что приведенные результаты не исключают возможность существования сохранившихся заглубленных частей средневековых сооружений. Для их поиска были проведены георадарная съемка, магниторазведка, электропрофилирование и электротомография. При георадарной съемке (рис. 3, а) на расчетных глубинах 0,44–0,60 м выявлены две параллельные линейные аномалии, которые пересе- кают весь геофизический планшет по направлению северо-запад – юго-восток (края дороги, ирригационные сооружения?), и примыкающие к ним две группы компактно расположенных взаимно перпендикулярных линейных аномалий (ленточный фундамент построек, отсыпка вдоль стен?). Форма и взаимное расположение аномалий позволяют предположить, что эти объекты не связаны со средневековым поселением. Измерения методами магнито- и электроразведки были произведены на участке, включающем разноплановые структуры. Сопоставление карт гео-радарной и магнитной съемки демонстрирует корреляцию результатов. Магниторазведкой (рис. 3, б) выявлены линейные структуры в северо-западной части планшета – в области линейных аномалий гео-радарной съемки. По данным электропрофилирования (рис. 3, в) фиксируются три зоны повышенного сопротивления. Геоэлектрические разрезы выявили приповерхностные контрастные слои, связанные с этими аномалиями, и отсутствие гумусированного слоя между ними (западный и восточный участок

Рис. 3. Результаты комплексных исследований Кушманского II селища.

а – георадарная съемка (расчетная глубина 0,59 м; В.Г. Бездудный, Лаборатория археологической геофизики, г. Ростов-на-Дону); б – магнитограмма (В.Г. Бездудный); в – электропрофилирование.

1 , 2 – границы участков магниторазведки ( 1 ) и электропрофилирования ( 2 ); 3 – шурф; 4 – линия профиля электротомографии; 5 – пикет почвенного зондирования.

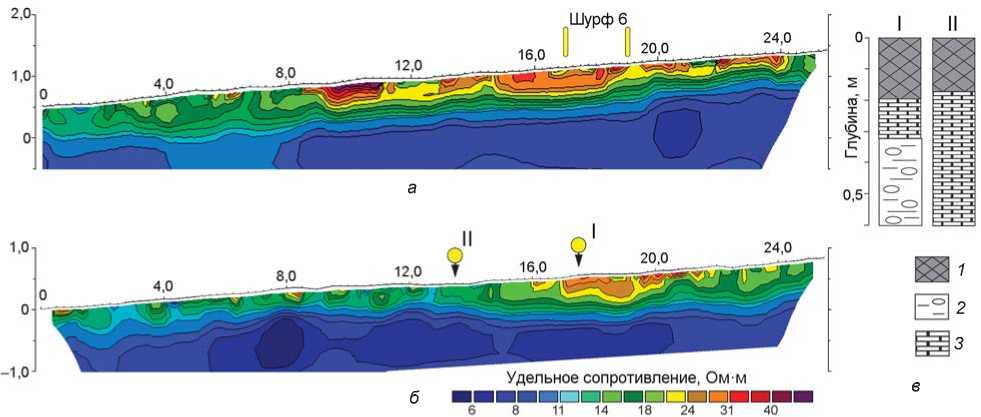

Рис. 4. Геоэлектрические разрезы по профилям 1 ( а ), 2 ( б ) и литологическое строение кернов (А.В. Борисов, ИФХиБПП РАН, г. Пущино) ( в ).

1 – пахотный горизонт (тяжелый суглинок); 2 – известковистая плита; 3 – материковая глина.

профиля 1, рис. 4, а ; южный участок профиля 2, рис. 4, б ). Координатное сопоставление локальных аномалий электро- и магниторазведки показало, что в большинстве случаев совпадение отсутствует. Это ставит под сомнение наличие средневековых объектов планировки.

Поскольку результаты неоднозначны, была выполнена серия почвенных бурений по линии профиля 2 (см. рис. 3, в), который «пересекает» одну из зон повышенного сопротивления. К другой зоне приурочен шурф 6 [Иванова, 2016]. Эти аномалии также выявлены магниторазведкой. Раскопки и бурения (см. рис. 4, в) показали, что геофизические аномалии связаны с локальными зонами с повышенным содержанием карбонатов. В пикете I с глубины 0,3– 0,4 м залегает карбонатная плита. В пикете II ситуация кардинально иная, что определяет низкое сопротивление участка и существенный контраст с локальной зоной повышенного сопротивления. Схожая картина наблюдается в шурфе 6 (см. рис. 3, в; 4, а): в северо-западном углу под пахотным горизонтом залегает слой известняка. Вероятно, именно геологическими особенностями вызваны и другие локальные аномалии на площадке предполагаемого Кушманского II селища. Археологический материал из шурфа 6 в основном представлен фрагментами керамики [Там же]. Лишь два из них характерны для памятников чепецкой культуры (IX–XIII вв.), а десять – обломки гончарных сосудов XVIII–XIX вв. Такая ситуация согласуется с материалами из других шурфов. Следовательно, существование средневекового селища на данном участке местности не подтверждено. Единичные фрагменты лепной керамики и отсутствие объектов планировки могут свидетельствовать лишь о возможном существовании на этой территории зоны хозяйственного освоения близлежащих Кушманского III селища или городища Учкакар.

Нижнебогатырское I селище

Памятник расположен на правом берегу р. Чепцы вблизи д. Нижняя Богатырка [Археологическая карта…, 2004, с. 157, 158]. Селище занимает обширный мыс первой террасы коренного берега, который ограничен с запада оврагом, с юга – крутым берегом Чепцы, а с севера – следующим, более крутым уступом террасы (рис. 5). Поверхность площадки до последнего времени распахивалась. Между северным краем селища и южным основанием мысовидного участка высокой коренной береговой террасы, где располагалось городище Утэмкар [Там же, с. 142], проходит современная дорога. Нижнебогатырское I селище вместе с Нижнебогатырским II [Там же, с. 158] и городищем Утэмкар составляют единый археологический комплекс.

Впервые участок Нижнебогатыского I селища упоминается Н.Г. Первухиным при описании городища Утэмкар [1896, с. 76–78], но при этом не рассматривается как отдельное поселение. По предположению автора, здесь сконцентрированы культурные слои городища, которые были «обмыты по уклону на юго-во сток через дорогу ближе к берегам Чепцы, где и смешались отчасти с песком» [Там же, с. 78]. Необходимо подчеркнуть, что Н.Г. Первухин в качестве ориентира упоминает дорогу, проходившую, веро-

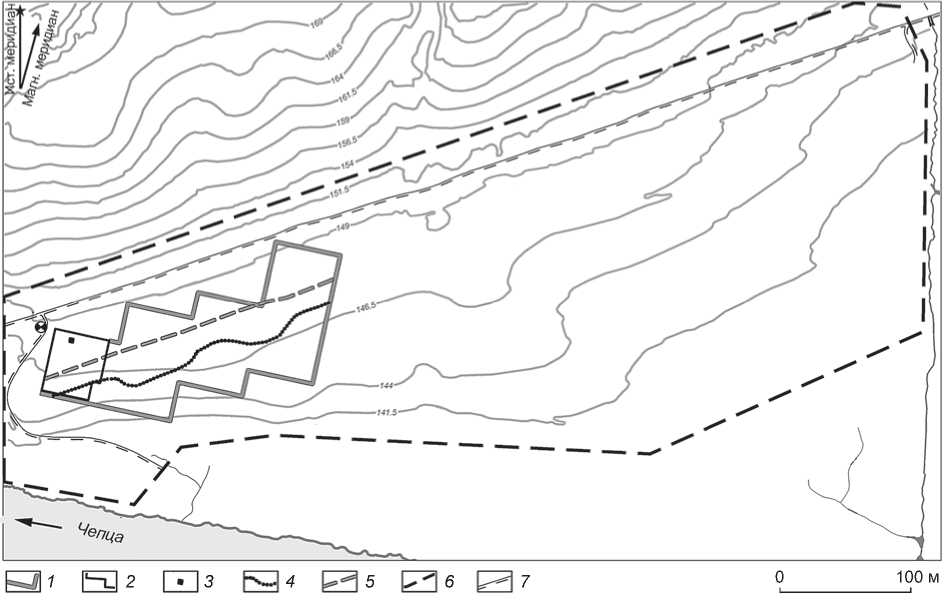

Рис. 5. Цифровая модель рельефа Нижнебогатырского I селища, расположение участков археологических и геофизических исследований (основа – Н.Г. Воробьева, ООО «Финко», дополнение – Р.П. Петров, Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН). Система высот условная.

1 , 2 – границы участков магниторазведки ( 1 ) и электропрофилирования ( 2 ); 3 – раскоп; 4 – граница поселения по геофизическим данным; 5 – возможная линия дороги XIX в.; 6 – граница поселения по ландшафтным признакам (по: [Дерендяев, 2016, рис. 5]);

7 – современная дорога.

ятно, южнее современной (см. далее). Средневековые артефакты встречаются по всему склону, вплоть до реки. В 1959 г. Нижнебогатырские селища были выделены как отдельные памятники [Отчет…, 1959]. Последующие их исследования сводились к осмотру и сбору подъемного материала.

Неоднозначно сть интерпретации Нижнебогатырского I селища потребовала проведения геофизических исследований. Результаты были заверены почвенными бурениями и раскопками (рис. 5). В качестве основного метода применялась магниторазведка. Северную границу участка съемки задавала современная дорога. В западной части планшета, где зафиксирована наибольшая плотность аномалий, были проведены измерения методами электропрофилирования и электротомографии. Расположение планшета геофизической съемки также обусловлено выявленными тенденциями в распространении подъемного материала [Дерендяев, 2016, рис. 6].

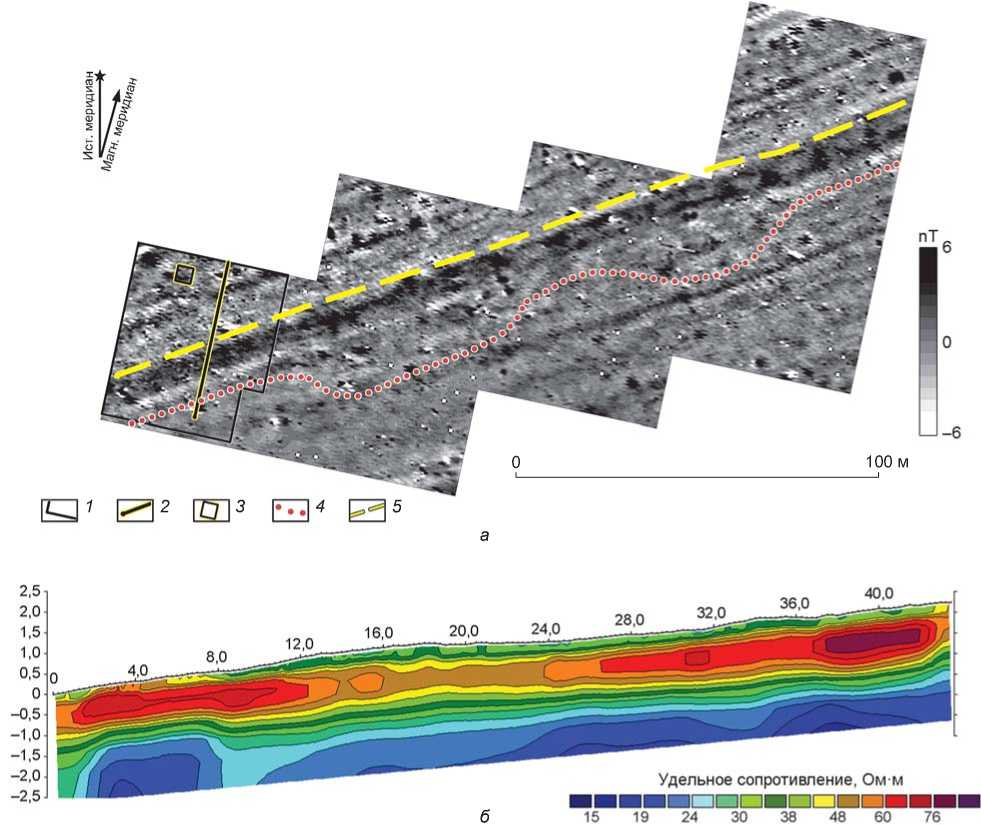

На магнитограмме (рис. 6, а) выражены линейные области повышенной намагниченности, ориентированные по направлению юго-запад – северо-восток. Их расположение и ориентация четко согласуются с изменениями рельефа. Территория сглажена современной распашкой, но исходно на данном участке был хорошо выражен мезорельеф в виде прирусловых валов и гривок, характерных для пойм. Поэтому большинству линейных аномалий соответствуют участки аккумуляции мелкозема, перемещенного в отрицательные формы рельефа. Одна из них, проходящая вдоль всего участка магнитной съемки, уверенно выделяется большей шириной и интенсивностью. Иной характер грунтов демонстрирует и геоэлектрический разрез по профилю, «пересекающему» эту аномалию (диапазон 16–24 м; рис. 6, б). Перечисленные признаки позволяют соотнести выявленный объект с дорогой, которая являлась топографическим ориентиром при описании Н.Г. Первухиным участка перемещенного культурного слоя Утэмкара. Очевидно, что это предположение необходимо проверить раскопками.

Магниторазведка (рис. 6, а ) фиксирует высокую концентрацию аномалий на участках, примыкающих к современной дороге. Здесь наблюдаются диполяр-ные аномалии, которые могут быть вызваны заглубленными объектами с пирогенно-преобразованным

Рис. 6 . Результаты комплексных геофизических исследований Нижнебогатырского I селища.

а – магнитограмма (В.Г. Бездудный, Лаборатория археологической геофизики, г. Ростов-на-Дону); б – геоэлектрический разрез.

1 – граница участка электропрофилирования; 2 – линия профиля электротомографии; 3 – раскоп; 4 – граница поселения по геофизическим данным; 5 – возможная линия дороги XIX в.

материалом, а также зоны повышенной намагниченности. Они фиксируются на неоднородном фоне, сформированном значительным количеством хаотично расположенных аномалий малой амплитуды. Такая структура обычно соответствует культурному слою, насыщенному артефактами c повышенной намагниченностью (керамика, шлак, печные камни). Иная картина наблюдается на территории, расположенной ближе к Чепце: редкие площадные положительные аномалии фиксируются на достаточно однородном фоне. Исходя из опыта изучения поселений, разрушенных распашкой, границу между этими участками можно рассматривать как границу распространения культурного слоя (см. рис. 5; 6, а ).

Электропрофилирование не выявило локальных аномалий, вызванных объектами планировки.

Аномальные области повышенного сопротивления неопределенной формы могут быть связаны с участками мощного культурного слоя. Двум таким участкам соответствуют диполярные аномалии, выявленные магниторазведкой. Бурение показало значительные культурные напластования (до 1 м), содержащие слой суглинка мощностью 0,3 м и более, который насыщен керамикой, фрагментами печины, угля и золой [Емельянова, 2018, прил. 4]. Высокая концентрация таких включений и определила диполярные аномалии. На геоэлектрических разрезах объекты планировки также не фиксируются. Эта оценка подтверждена почвенными бурениями. Характерной особенностью является отсутствие следов отопительных сооружений, а также существенных слоев прокаленной и уплотненной глины, которые обнаружены в большом ко- личестве на других поселениях чепецкой культуры. Возможно, на изученной территории не существовало долговременных сооружений с глиняными подочажными площадками и печами. Это может быть связано с пойменным режимом территории и периодическим затоплением низкой террасы.

Для археологической оценки выявленной ситуации был заложен раскоп (см. рис. 6, а ). К сожалению, в связи с ограниченным временем и неблагоприятными погодными условиями раскопки были приостановлены на глубине 0,5 м от поверхности [Там же, с. 3]. Коллекция находок насчитывает 5 731 ед. Наиболее многочисленны обломки лепных сосудов, тиглей, глиняной обмазки. Представлены фрагменты костей и костяные изделия, предметы из камня, железа и цветного металла, шлаки. Вещевой инвентарь позволяет предварительно датировать Нижнебогатырское I селище VII–XII вв. н.э. (поломская и чепецкая культуры). Небольшая площадь раскопа и его неполная исследованность не позволили однозначно выделить возможные объекты планировки.

Таким образом, основным результатом междисциплинарных исследований является определение южной границы распространения культурного слоя памятника (см. рис. 5). Полученные данные не позволяют исключать версию Н.Г. Первухина об аккумуляции на этой территории культурного слоя городища Утэмкар. Если рассматривать возможность существования отдельного поселения, то на исследованном участке располагалась его периферия. Отличительной особенностью Нижнебогатырского I селища от других изученных поселений чепецкой культуры является отсутствие следов крупных долговременных сооружений.

Заключение

Изучение трех неукрепленных поселений чепецкой культуры привело к неожиданным результатам. Селища выявлены по наличию подъемного материала на поверхности пашни или культурного слоя в шурфе, по соответствию участка местности известным ландшафтным параметрам, а также по отсутствию рельефных признаков оборонительных сооружений. Междисциплинарные исследования показали, что отсутствие в рельефе следов оборонительных сооружений не всегда является признаком именно неукрепленного поселения. Так, на Кушманском III селище обнаружены две линии оборонительных сооружений, вероятно, разрушенные распашкой. Там же было показано, что отсутствие объектов планировки не всегда является признаком границы памятника. Участок хозяйственной периферии фиксируется по изменению химико-биологических свойств почвенного материала далеко за пределами внешней линии укреплений этого вновь открытого городища. При изучении Нижнебогатырского I селища показано, что ландшафтные рубежи участка не всегда соответствуют границам поселения. По геофизическим данным площадь распространения культурного слоя памятника существенно меньше, чем по результатам предварительного археологического обследования. Кроме того, наличие артефактов на поверхности пашни или в шурфе не всегда является достоверным признаком поселения. По итогам комплексных геофизических, почвенных и археологических исследований Кушманского II селища существование на этом участке средневекового поселения не подтверждено.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-49-180007 р-а.

Список литературы Неукрепленные поселения чепецкой культуры (IX-XIII века): неоднозначность интерпретации и определения границ

- Археологическая карта северных районов Удмуртии / А.Г. Иванов, М.Г. Иванова, Т.И. Останина, Н.И. Шутова. – Ижевск: УдмИИЯЛ УрО РАН, 2004. – 276 с.

- Дерендяев Д.С. Отчет об археологических разведках в Глазовском районе Удмуртской Республики в 2016 г. // НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 1705.

- Емельянова А.Ю. Отчет об археологической разведке на Нижнебогатырском I поселении в Глазовском районе Удмуртской Республики, проведенной летом 2018 г. // НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 1726.

- Журбин И.В. Сравнительный анализ структуры и тенденций застройки крупнейших городищ чепецкой культуры Иднакар, Учкакар и Гурьякар (Предуралье) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 1. – С. 120–128.

- Журбин И.В., Борисов А.В., Назмутдинова А.И., Милич В.Н., Петров Р.П., Иванова М.Г., Модин Р.Н., Князева Л.Ф., Воробьева Н.Г., Зинчук С.В. Комплексное использование методов дистанционного зондирования, геофизики и почвоведения при изучении поселений, разрушенных распашкой // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 2. – С. 103–111.

- Иванова М.Г. Отчет об исследованиях на Кушманском городище Учкакар, Кушманском III селище и Кушманском II селище в Ярском районе Удмуртской Республики в 2016 г. // НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 1693.

- Иванова М.Г. Отчет об исследованиях на Кушманском городище Учкакар и Кушманском III селище в Ярском районе Удмуртской Республики в 2017 г. // НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 1707а–в.

- Иванова М.Г., Журбин И.В. Археологические и геофизические исследования средневековых поселений бассейна р. Чепцы // РА. – 2014. – № 1. – С. 40–53.

- Иванова М.Г., Кириллов А.Н. Предварительные итоги изучения Кушманского комплекса памятников в бассейне р. Чепцы // Тр. Кам. археол.-этногр. экспедиции. – Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2012. – Вып. 8. – С. 313–319.

- Кириллов А.Н. Историко-культурные исследования Потаповского месторождения в Красногорском районе и разведочные работы на Кушманском II и III селищах в Ярском районе Удмуртской Республики // Архив ИКМЗ УР «Иднакар». 2011. Д. 02-03.

- Кириллов А.Н. Археологические работы по определению границ объектов археологического наследия в Глазовском районе и разведочные работы в Ярском районе Удмуртской Республики: отчет о науч.-исслед. работе // Архив ИКМЗ УР «Иднакар». 2012. Д. 02-03.

- Междисциплинарные исследования Кушманского городища Учкакар IX–XIII вв.: методика комплексного анализа / И.В. Журбин, Е.Е. Антипина, М.Г. Иванова, Е.Ю. Лебедева, P.Н. Модин, А.Ю. Сергеев, Л.В. Яворская. – М.: Таус, 2018. – 248 с.

- Отчет Удмуртской археологической экспедиции за 1959 г. // Архив ИА РАН. Р-1. Д. 1952.

- Первухин Н.Г. Опыт археологического исследования Глазовского уезда Вятской губернии. – М.: [Тип. М.Г. Волчанинова], 1896. – 261 с. – (Материалы по археологии восточных губерний России; т. 2).

- Спицын А.А. Приуральский край: Археологические розыскания о древнейших обитателях Вятской губернии. – М.: [Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа], 1893. – 192 с. – (Материалы по археологии восточных губерний России; т. 1).