Неустойчивая занятость как фактор деформации общественного развития

Автор: Мешков В.Р., Лошков Б.Д.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Неустойчивость занятости в контексте трансформации современного рынка труда

Статья в выпуске: 4 (206), 2017 года.

Бесплатный доступ

Объект. Риски, порождаемые неустойчивой занятостью.

Неустойчивая занятость, прекариат, занятость, рынок труда, социальное партнерство, корпоративная социальная ответственность

Короткий адрес: https://sciup.org/143182213

IDR: 143182213

Текст научной статьи Неустойчивая занятость как фактор деформации общественного развития

На стыке двух столетий в Российской Федерации произошли глубокие тектонические изменения во всех сферах жизнедеятельности общества.

В 1993 году в России принимается Конституция, в которой было провозглашено, что Россия является социальным государством (welfare state), с политикой, направленной на создание благоприятных условий для построения гражданского общества и социально ответственного бизнеса, достойной жизни и свободного развития личности.

В декабре 2001 года принимается Трудовой кодекс Российской Федерации, который зафиксировал базовые механизмы и принципы трудового законодательства страны. Трудовой кодекс закрепил основные положения регламентации социально-трудовых отношений и сформировал конфигурацию социального партнерства между государством, работодателем и работником.

В 2004 году съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов России) принимает Социальную хартию российского бизнеса, которая определила формат взаимоотношений российского бизнеса с партнерами, работниками и потребителями в условиях рыночных отношений. В начале 2008 года принимается новая редакция Социальной хартии с учетом произошедших изменений, а также современных подходов в мировом бизнесе и формулируется концепция корпоративной социальной ответственности российского бизнеса в контексте гармонизации отношений между экономическим и социальным прогрессом на всех уровнях социального партнерства. По состоянию на август 2017 года к Социальной хартии российского бизнеса присоединились 264 организации (бизнес-компании, отраслевые и региональные объединения бизнеса и другие общественные и некоммерческие организации), с общей численностью более 7 млн работников [Сайт Российского союза промышленников и предпринимателей].

Таким образом в России была заложена и создана законодательная архитектура социальной ответственности государства и бизнеса, которая послужила началом формирования и развития модели регулирования социально-экономических процессов, преодоления макро- и микроэкономических дисбалансов, определения социального вектора развития государства и бизнеса в рыночных условиях.

Новые вызовы рынка труда

В условиях формирующейся рыночной экономики производственная среда гибко реагирует на вызовы современности. С учетом стремительных внешних и внутренних изменений производственные процессы, управленческие системы и структуры предприятий претерпевают значительные трансформации, вынуждены становиться все более комплексными и гибкими. Появляются новые формы и виды трудовой деятельности: аутсорсинг, индивидуальное предпринимательство, аутстаф-финг, дистанционная работа, фриланс и т.д.

Исследователи и эксперты с тревогой фиксируют на рынке труда новую модель занятости населения. Эта модель активно продуцирует дисбаланс отношений между работником и работодателем в пользу последнего, подвергает деформации трудовое законодательство, разрушает правовую платформу профсоюзного единства на предприятии, в частности, и в стране, в целом.

Глобальный экономический кризис, структурные реформы и стремительные изменения в по- литических и социально-экономических системах наложили свой отпечаток, а, зачастую, и деформировали существующие теоретические и методологические подходы научных школ к решению возникающих проблем не только в сфере труда, но и в ткани социально-трудовых отношений.

Научное сообщество отмечает произошедшие коренные изменения структурного характера в развитии общества и выделяет трансформацию сложившейся марксистской оценки сферы социально-трудовых отношений при капитализме, а также роли и места человека в производственном процессе. Классовая структура приобрела иной вид и иные параметры. Исчезли прежние ориентиры и начался поиск новых определений того социального состояния, которое характерно для большинства существующих в настоящее время обществ [Тощенко, 2015, с. 8]. Эпоха глобализации привела к дроблению национальных классовых структур…классы никуда не исчезли. Напротив, возникла более дробная мировая классовая структура» [Стэндинг, 2014, c. 20].

Современная экономическая мысль, констатируя значительные изменения классовой архитектуры общества, начинает фиксировать новые масштабные и массовые явления, связанные с неустойчивой занятостью на рынке труда, появлением и развитием нестандартных отношений занятости между работодателями и работниками, характеризующихся выводом работников за пределы законодательного поля, минимизацией правовых обязательств у работодателя, понижением уровня социальной защиты работников, влекущего за собой значительное сокращением их социальных прав и гарантий, автоматизацию и роботизацию труда [Квачев, Юдина, 2017, с.141].

Феномен неустойчивой занятости и его интерпретация

Эксперты и исследователи пытаются сформулировать современное теоретическое обоснование и разработать конкретные предложения по воздействию на негативные последствия внедрения и распространения проявлений неустойчивой занятости на современных рынках труда.

В рамках нашего дискурса выделим из большого массива зарубежных теоретических работ, посвященных фундаментальным изменениям на рынке труда, научные исследования Гая Стэндин-га, одного из известных британских социологов, исследователя феномена нового класса – прека-риата.

В своей книге «Прекариат: новый опасный класс», изданную в России в 2014 году, он определяет структуру нового, формирующегося об- щества, в виде пирамиды, на вершине которой находятся плутократы, ниже находится салариат (класс стабильной занятости и социальных гарантий, от английского слова «salary» – зарплата), затем располагается старый пролетариат, после него идет прекариат, и в самом низу пирамиды находится класс люмпенов.

Далее Стэндинг детерминирует и подчеркивает идентификацию прекариата, фиксирует отсутствие у нового класса надежной профессиональной самоидентифиации. Он отмечает, что этот класс лишен гарантий, связанных с трудовой деятельностью: гарантий занятости, гарантий рабочего места, гарантий охраны труда, гарантий воспроизводства труда, гарантий получения дохода, гарантий представительства.

Стэндинг пишет, что неустойчивая занятость включает следующие виды человеческого труда: подрядная работа, заемный труд, работа по вызову, краткосрочные трудовые контракты, занятость на неполное рабочее время и другие формы, предполагающие минимальный социальный пакет гарантий [Стэндинг, 2014, С. 31-32].

Из российских исследователей отметим работы известного российского ученого Бобкова В.Н., заложившего основы отечественной научной школы по изучению феномена неустойчивой занятости и, в частности, его теоретические подходы, обосновывающие концептуализацию понятия «неустойчивая занятость» в России [Бобков, 2015] [Бобков, Квачев, Локтюхина, 2016].

Несмотря на достаточно большой объём теоретических и эмпирических исследований российских и зарубежных ученых и экспертов на сегодняшний день в российском научном сообществе не существует единой концепции неустойчивой занятости, критерии её статистической оценки в значительной мере еще не определены, не выработано еще единого определения и толкования самого явления неустойчивой занятости, ее природы, сущности и структуры. [Бобков, Новикова, Шичкин, 2016, С.14]

Одновременно необходимо уточнить, что промедление и затягивание процесса идентификации феномена неустойчивой занятости и разработки методологических и практических рекомендаций по снижению этого феномена влечет за собой увеличение рискогенности в обществе. Неустойчивая занятость угрожает и подрывает экономический потенциал и статус государства, поскольку порождает и создаёт возможность вероятности таких негативных последствий, как коррозия и деградация человеческого капитала, минимизация производительности труда, неэффективная занятость, латентная и явная безра- ботица, вывод работника за границы правового поля и др.

Неустойчивая занятость формирует негативный фон индивидуального развития работника. Низкая оплата труда, минимальный уровень безопасности и охраны труда, неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие возможностей для карьерного роста значительно снижают качество трудовой жизни, повышают возможность профессиональных и иных заболеваний. Отмечается корреляция средней продолжительности жизни работников от низкой оплаты труда в рамках неустойчивой занятости. Формы неустойчивой занятости увеличивают социальное неравенство в обществе, подрывают устои «национальной безопасности» [Стэндинг, 2014, С. 26].

Неустойчивая занятость в современнойРоссии

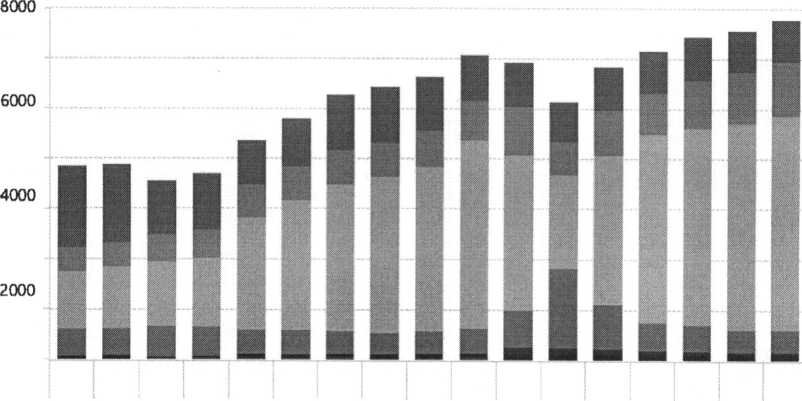

На рис.1 представлена структура неустойчивой занятости в 2015 г. Из него вытекает, что неустойчивая занятость наибольшую распространенность имеет в секторе найма у физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Неустойчивая занятость в России по подсчетам экспертов, основанных на данных Росстата [Сайт Федеральной службы государственной статистики] и доклада Центра стратегических разработок (ЦСР) совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ), в целом охватывает от 20 до 30% рабочей силы. [Российский рынок труда: тенденция, институты, структурные изменения, 2017, С. 74].

В докладе отмечается, что российская структура неустойчивой занятости представляет собой преимущественно простой, низкотехнологичный, некапиталоемкий и социально-незащищенный труд, который особо распространен в сельском хозяйстве, торговле, строительстве и услугах [Российский рынок труда: тенденция, институты, структурные изменения, 2017, С. 72].

В июне 2017 года социологи и эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) провели социологическое исследование «Динамика «теневой» занятости работников» [Ведомости – «Доходный патернализм»].

Было установлено, что количество работников, вовлеченных в неформальную занятость, ежемесячно имевших работу в различных формах неустойчивой занятости и получавших зарплату «в конверте», в 2017 г. увеличилось и составило 31,4% или около 23 млн работников, а в 2016 г. доля таких работников была – 28,8% [Ведомости – «Доходный патернализм»].

14 000

12 000

10 000

О

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

| В домашнем хозяйстве по производству продукции g По найму у физических яиц, сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и др. индивидуальных предпринимателей

| На индивидуальной | Предпринимательская деятельность | В фермерском | На предприятии, Основе без образования юридического лица Хозяйстве в учреждении, организации

Рисунок 1. Структура неустойчивой занятости в 2015 году (данные Росстата)

Проводимые эмпирические исследования и существующая статистика показывают постоянный рост доли неустойчивой занятости в России. Так, например, в ходе упомянутого исследования экспертов РАНХиГС было выявлено, что количество работников, получающих заработную плату

«в конвертах», растет. Отмечается, что специфика и особенности социально-экономической системы в современной России, а также недостаточная работа институтов социальной поддержки и помощи работникам, пассивная практика государственной службы занятости с учетом низкого пособия по безработице в совокупности создают условия для выдавливания работников из формальной занятости и ухода граждан в неформальный сектор.

В целом, теневая занятость растет за счет роста неофициальной дополнительной работы – за последний год число работников с неофициальной подработкой выросло с 30,4 до 35,5% [Московский комсомолец – «Ошеломляющая цифра»: почти половина россиян работают в серую»].

Эксперты фиксируют отсутствие ощутимых положительных результатов от деятельности государства: не принесли ожидаемых результатов ни принятие поправок к закону «О занятости населения», ни попытки государства расширить систему безналичных платежей. Со своей стороны, представители Министерства труда и социальной защиты отмечают, что за первое полугодие 2017 г. было выявлено 864

тысячи нелегальных работников. Из них около 810 тысяч уже вышли из «тени» и с ними заключили трудовые договора. Как отметил министр М. Топилин за последние 2 года были выведены из неформальной занятости около 4.5 млн человек. Это позволило собрать более 35 млрд рублей страховых взносов [Минтруд рассказал о легализации россиян].

В то время как в июле 2017 года по информации вице-премьера РФ О. Голодец только 48 миллионов человек находятся в чистом, понятном, прозрачном рынке, уплачивают все взносы, уплачивают налоги, с учетом того что численность работоспособного населения в стране – 75 миллионов человек [Московский комсомолец – «Ошеломляющая цифра»: почти половина россиян работают в серую»].

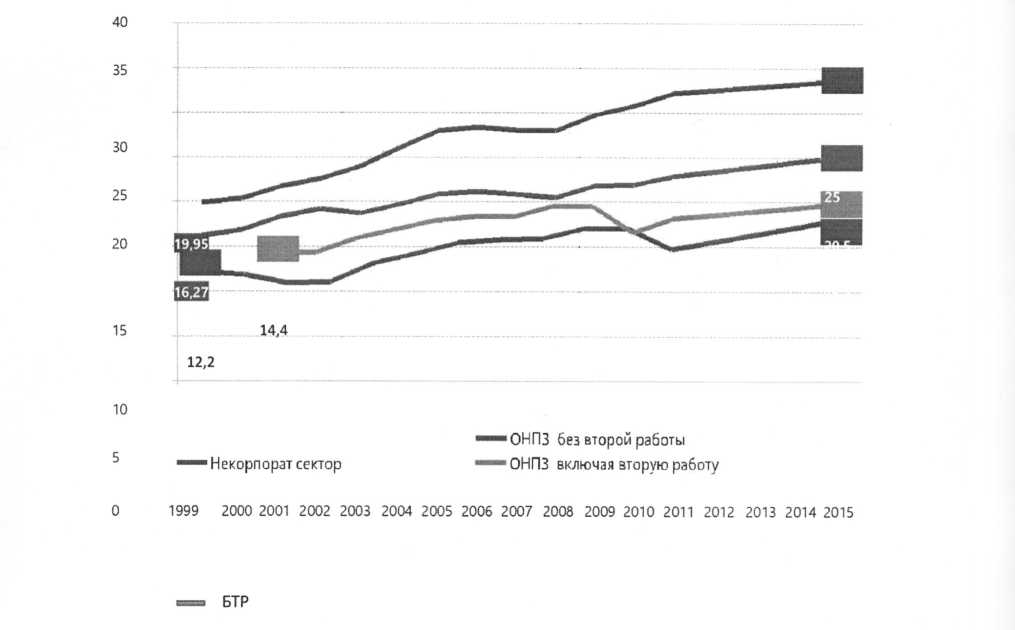

Эксперты приводят данные, что в период 2008–2014 гг. на каждые девять созданных в эко-

Рисунок 2. Доля занятых в неформальном секторе. Обследование населения по проблемам занятости (ОНПЗ) на 2015 г.

[Российский рынок труда: тенденция, институты, структурные изменения, 2017, с.75]

номике рабочих мест приходилось 10 ликвидированных; по отраслям чистый прирост рабочих мест показали только торговля, финансовые услуги и сектор государственного и муниципального правления [Ведомости – «Доходный патернализм»].

Если в 2016 году доля работников в неустойчивой занятости в формальном секторе занятости в России составляла 40,3%, то в 2017 году по данным экспертов РАНХиГС, их количество увеличилось на 4,5% и достигло отметки 44,8% от общего числа работников формальной экономики, а

Министерство финансов оценило объем «серых» зарплат более чем в 10 трлн рублей. Неофициальную работу, а, следовательно, и не облагаемые налогом доходы имеют 33 миллиона человек.

Исследователи констатируют негативные влияния экономического кризиса 2014-2016 г. в стране, который вынуждал граждан России искать возможности стабилизировать либо улучшить свое финансовое положение через дополнительные заработки. Многие россияне в дополнение к доходам на официальном месте работы вынуждены были искать работу в другом месте и подрабатывать на стороне. Статистика показывает, что в 2017 году процент таких работников составил 35,5%, в то время как в 2016 м их доля составила 30,4%, что свидетельствует о снижении реальных доходов населения и о возрастании необходимости искать возможность дополнительной работы [Ведомости - «Бедность работающего населения»]. При этом происходит коррозия социальной идентификации и деформация социального кругозора выбора места трудовой деятельности: наши сограждане все меньше обращают внимание на официальную процедуру устройства на работу. В 2017 году эксперты зафиксировали всплеск правового нигилизма при трудоустройстве со стороны российских граждан по сравнению с 2016 годом: за год доля россиян, которые выбрали бы только официальную работу, если бы искали ее, снизилась с 67,7 до 52,4% в 2017 г. [Ведомости -«Бедность работающего населения»].

Отсутствие уверенности в стабильной и эффективной социальной политике в стране вынуждает россиян отходить от существующих прав и обязанностей в сфере труда и прибегать к трудовой деятельности в неформальном секторе и руководствоваться исключительно материальным фактором. По итогам опроса экспертов РАНХиГС в 2017 году 36,8% опрошенных работников российских предприятий разной формы собственности отметили, что главное в своей трудовой деятельности – чтобы платили деньги, а в 2016 году таковых насчитывалось 26,7%. В своем исследовании эксперты РАНХиГС выделяют материальную мотивацию опрошенных при выборе места трудоустройства и подчеркивают: «Подобная ситуация в очередной раз подтверждает значимость материального фактора при выборе места работы. Другие обстоятельства, непосредственно влияющие на привлечение граждан работать в официальной экономике, например, страх наказания при неуплате налогов или же предоставляемые государством гарантии занятости, социального и пенсионного обеспечения, для них вторичны» [Ведомости – «Доходный патернализм»].

Заключение

Результаты проводимых исследований, данные статистики и состояние занятости в России свидетельствуют о том, что меры, предпринимаемые государственными институтами, явно недостаточны: государство и его социально-экономическая система не совершенствуют качество регулирования рынка труда, не проводят системную работу по улучшению институциональной среды, тем самым продуцируя увеличение форм неустойчивой занятости на рынке и не оказывая существенного влияния на взаимодействие института занятости и субъектов социально-экономической сферы.

Современные подходы к ограничению вызовов неустойчивой занятости требуют сформировать такую структуру взаимодействия в рамках социального партнерства, чтобы ликвидировать существующий разрыв между провозглашенными социальными гарантиями и реальной ситуацией в социальной политике, поднять уровень доверия к государственным институтам, минимизировать административные барьеры по развитию частного бизнеса и созданию благоприятного бизнес-климата, сфокусироваться на организации процесса по возврату работников с неформального рынка труда в формальный сектор экономики.

Исследования феномена неустойчивой занятости зарубежными и российскими учеными показывают, что неустойчивая занятость является структурной характеристикой современного капиталистического общественного строя. Это явление фундаментально сотрясает хозяйствующий уклад и изменяет жизнь людей, создавая негативные проявления социоэкономического, политического и духовного факторов.

Представляется очевидным, что экономическая модель сегодняшнего дня формирует запрос на работника-профессионала нового типа, который должен в течение всей сознательной жизни постоянно работать над повышением своих профессиональных компетенций, адекватно воспринимать постоянно изменяющуюся производственную среду и адаптироваться к новым формам и видам труда.

Экономический рост является необходимым условием успешного и стабильного развития страны и общества. Но сам по себе он не гарантирует социального прогресса в целом. Для этого он должен дополняться мерами социального характера на предприятии, в отрасли, в обществе, включающих в себя соблюдение трудовых и социальных прав работников, создание условий для здорового социального климата, творческого отношения к труду, стимулирования профессионального и культурного роста персонала, сопровождаться мерами социальной поддержки работников, предполагать развитие социальной инфраструктуры. Только во взаимодействии экономических и социальных факторов в контексте корпоративной социальной ответственности всех участников современного рынка возможен стабильный общественный прогресс и баланс между гибкостью рынка труда и созданием условий для нустойчивых форм занятости.

Список литературы Неустойчивая занятость как фактор деформации общественного развития

- Бобков В.Н., Прекаризация занятости и регулирование социально-трудовых отношений в России/В. Н. Бобков, Н. В. Бобков, А. А. Акимов, У. Т. Алиев//Неустойчивость занятости (прекаризация): особенное и общее с учетом интеграционных усилий государства и общества/глав. науч. ред. В. Н. Бобков. М.: Изд. дом «Магистр-Пресс», 2015. EDN: VOXVGJ

- Бобков В. Н., Квачев В. Г., Локтюхина Н. В. Неустойчивая занятость: экономико-социологический генезис понятия//ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ. 2016. № 4. EDN: VLTQKW

- Бобков В.Н., Новикова Н.В., Шичкин И.А. Цифровая революция и ее воздействие на устойчивость рынков труда и занятости/Уровень жизни населения регионов России. 2016. № 3 (201). С. 12-17. EDN: XCGSFP

- Стэндинг, Г. Прекариат: новый опасный класс.-М.:Ад Маргинем Пресс, 2014. -328 с. -18+.

- Стэндинг, Г. Прекариат: новый опасный класс.-М.:Ад Маргинем Пресс, 2014. -328 с. -18+.

- Тощенко Ж.Т. Новое явление в социальной структуре общества -прекариат. Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2015. Том 1. № 3(3). 6-22. EDN: VVRJFV

- Тощенко Ж.Т. Новое явление в социальной структуре общества -прекариат. Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2015. Том 1. № 3(3). 6-22. EDN: VVRJFV