Нежелательные морфологические признаки цветка в селекции облигатно самоопыляющихся сортов сои

Автор: Зеленцов С.В., Мошненко Е.В.

Рубрика: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Статья в выпуске: 3 (179), 2019 года.

Бесплатный доступ

Культурная соя считается облигатно автогамным видом с клейстогамными цветками. Но многочисленные факты перекрёстного опыления позволяют усомниться в облигатной клейстогамности её цветков. Перекрёстное опыление у сои -селекционно нежелательный признак из-за риска снижения генетической чистоты сортов. Поэтому изучение причин и факторов перекрёстного опыления актуально. При изучении внутривидовой изменчивости элементов цветка сои были выявлены морфологические особенности строения лепестков венчика, увеличивающие вероятность хазмогамии и частоты перекрёстного опыления. Установлено, что автогамия у сои может обеспечиваться не только самоопылением в фазе бутона, но и полной сомкнутостью парных лепестков лодочки, обеспечивающих защиту рыльца пестика от посещения насекомыми-опылителями. Наиболее надёжная изоляции андроцея и гинецея от внешней среды определяется полной сомкнутостью лепестков лодочки и их линейными размерами, превышающими размеры завязи и тычиночной трубки. Выявлены и описаны селекционно-нежелательные морфологические особенности строения венчика цветка культурной сои, увеличивающие вероятность открытого цветения и доступности пыльцы и рыльца пестика для насекомых-опылителей...

Соя, морфология цветка сои, лепестки-вёсла, лепестки лодочки, клейстогамия, хазмогамия, автогамия, протрузия

Короткий адрес: https://sciup.org/142222541

IDR: 142222541 | УДК: 633.853.52:631.52

Текст научной статьи Нежелательные морфологические признаки цветка в селекции облигатно самоопыляющихся сортов сои

Введение. Подавляющее большинство описаний морфологии цветка у культурной сои ( G. max L.) на всём протяжении исследований этой культуры ограничивалось простой констатацией типичного для представителей сем. Бобовые мотылькового типа строения и указанием усреднённых линейных размеров элементов цветка. Традиционно отмечается, что типичный цветок сои включает чашечку с пятью сросшимися чашелистиками, пять свободных лепестков, двубратственный андроцей, состоящий из девяти сросшихся тычинок и одной свободной и верхней завязи из одного плодолистика. Видовая формула цветка культурной сои при этом имеет вид ↑ Ca (5) Co (1,2,2) A (9) + 1G 1 [1; 6; 7; 16; 20; 22].

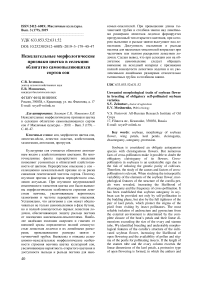

Уже с ХIХ века в отношении отдельных лепестков мотылькового цветка у представителей сем. Бобовые, включая все виды рода Соя, используются собственные устоявшиеся наименования. Чаще всего в русскоязычной литературе самый крупный непарный лепесток называется «лепесток-парус»; боковые парные лепестки называются «лепестки-вёсла», срединная пара лепестков, покрывающая тычиночную трубку и завязь – «лепестки лодочки» [2; 6; 16]. В специализированной легуминистической литературе нередко используются русскоязычные аналоги английских терминов, такие как «лепесток-флаг», «лепестки-крылья» и «лепестки киля» соответственно [19; 20] (рис. 1).

Только изредка в посвящённых морфологии цветка сои работах отмечается, что при их формировании в неоптимальных экологических условиях линейные размеры элементов цветка могут заметно изменяться [7; 8; 9]. Ещё реже встречается описание случаев формирования дополнительных лепестков парусов, вёсел или лодочек [7].

Рисунок 1 – Элементы венчика цветка культурной сои G. max . (ориг.)

По мнению большинства специалистов, изучавших различные аспекты морфологии сои, эта культура является автофер-тильным и облигатно автогамным (самоопыляющимся) видом растений с клейстогамными (закрытоцветущими) цветками [2; 32; 6; 14; 21; 24]. Тем не менее у многих сортов культурной сои отмечались неоднократные случаи перекрёстного опыления. Так, по сообщению К.К. Малыш и Т.П. Рязанцевой (1968), в условиях Амурской области частота перекрёстного опыления у сои варьировала в пределах 0,05–0,6 %. По данным Г.В. Джонсона и Р.Л. Бернарда (1970), частота перекрёстного опыления в среднем составляла 0,5–1,0 %. В исследованиях Е.Н. Трембака и О.М. Шабалты (2001) уровень переопыления у сои в отдельных случаях достигал 1–2 %. Самый высокий за всю историю наблюдений уровень перекрёстного опыления у сои (5,2 %), был выявлен Е.С. Черныш (1971) в Западной Грузии [5; 12; 17; 18].

Чаще всего причинами перекрёстного опыления у культурной сои в естественных условиях указываются: низкая относительная влажность и повышенные температуры воздуха в периоды бутонизации и цветения [15; 21; 23; 24], поздние сроки посева [11], наличие активно посещающих цветки сои насекомых-опылителей [12; 17].

Таким образом, целый ряд фактов хотя и незначительного, но многократно подтверждённого перекрёстного опыления у культурной сои позволяет усомниться в облигатной клейстогамности её цветков.

По мнению одного из ведущих отечественных специалистов по самоопылению цветковых растений Е.И. Демьяновой, отнесение большинства самоопыляющихся растений к клейстогамному типу опыления не совсем неправомочно [4]. Основанием для такого вывода, по её мнению, является заметное отступление многих исследователей от классической формулировки термина «клейстогамия», данной её авторами М. Куном (1867) и Ч. Дарвином (1877), как самоопыление никогда не открывающихся и в той или иной степени редуцированных цветков (цит. по: [4]). При этом все автогамные (самоопыляющиеся) виды растений с открытыми цветками должны быть отнесены к хазмогамным, то есть к открытоцветущим [4]. Самоопыление хазмогамных цветков у таких видов, чаще всего, происходит ещё в фазе закрытого бутона, что для более поздних (ХХ век) исследователей и послужило формальным основанием для отнесения такого типа самоопыления к клейстогамному. Для обозначения явления самоопыления в бутонах, или в не полностью раскрывшихся хазмогамных цветках, А.Н. Пономарёвым и Е.И. Демьяновой был предложен термин «бутонная автогамия» [4; 15].

Таким образом, к настоящему времени сложились две альтернативных концепции в трактовке типа самоопыления у сои.

Первая, наиболее распространённая концепция основана на том что тип цветка у сои изначально клейстогамный. А случаи перекрёстного опыления объясняются частичной редукцией элементов цветка в стрессовых условиях произрастания, в результате которой зрелая пыльца и рыльца пестиков сои становятся доступны насекомым-опылителям.

Согласно второй концепции, тип цветка сои хазмогамный, изначально предопределяющий возможность энтомофильного переопыления. Но в силу эволюционно сложившейся отсроченной хазмогамии самоопыление у сои, как правило, происходит до полного распускания цветка (бутонная автогамия). И только в отдельных случаях, когда из-за частичной редукции лепестков пыльники и рыльце цветка становятся доступны насекомым-опылителям уже в стадии бутона или ускоренного раскрытия цветка одновременно с выходом зрелой пыльцы из вскрывшихся пыльников, возникает явление перекрёстного опыления.

Однако ни один из вышеизложенных типов самоопыления у сои, даже с учётом средозависимого цветкового диморфизма, не учитывает внутривидового полиморфизма по признакам выраженности и типам доступа к пыльце и рыльцу в цветке.

В целом же перекрёстное опыление у сои – признак нежелательный, за исключением частных случаев использования этого явления в практической селекции для получения спонтанных гибридов [3; 11; 17]. Негативным следствием повышенной частоты энтомофильного переопыления рядом расположенных посевов различных сортов сои может стать снижение их генетической чистоты. Поэтому изучение причин и факторов перекрёстного опыления сохраняет свою актуальность независимо от доминирования той или иной концепции самоопыления.

Теоретически, одним из способов минимизации энтомофильного переопыле- ния у сои может стать селекция на увеличение степени бутонной автогамии или уменьшение доступности вскрывшихся пыльников и рыльца пестика для насекомых-опылителей.

Однако морфологические особенности цветков сои, способствующие или препятствующие формированию доступности андроцея и гинецея для насекомых-опылителей, изучены крайне слабо. Не ясно, какой из морфологических параметров цветка будет способствовать решению этой проблемы. Поэтому необходимы исследования, направленные на изучение морфологического полиморфизма элементов венчика цветка и их потенциального вклада в ограничение доступа насекомых к пыльникам и рыльцу.

Материалы и методы . Исследования проводили в 2017–2019 гг. на центральной базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар. Материалом для исследований внутривидовой изменчивости элементов цветка служили 216 сорто-образцов питомника исходного материала различного широтного и географического происхождения и 40 сортообразцов питомника экологического сортоиспытания сортов сои отечественной и зарубежной селекции. У каждого исследуемого образца в период полного цветения ежегодно осматривали и описывали морфологическое строение цветков на 10 растениях в фазе полного раскрытия цветка. Детализацию особенностей строения элементов цветка у каждого изучаемого сортообразца осуществляли с использованием стереоскопического микроскопа МБС-2 при 8-кратном увеличении и методом макросъёмки при 4-кратном увеличении.

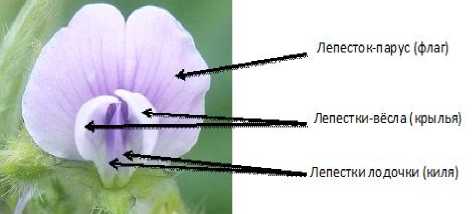

Результаты и обсуждение. В силу малых (до 8–10 мм) размеров раскрывшегося цветка культурной сои внутривидовой полиморфизм его элементов изучен недостаточно. В специализированной литературе, за редким исключением, почти полностью отсутствуют сведения о генотипическом диапазоне изменчивости эле- ментов цветка сои [10; 13]. При этом визуальный анализ даже при первичном осмотре позволяет выявить межсортовые морфологические различия в размерах и пропорциях практически всех элементов цветка, начиная с лепестка-паруса (рис. 2).

б

а

в г

д

Рисунок 2 – Внутривидовая изменчивость размеров и формы лепестка-паруса у культурной сои (ориг.)

У большинства сортообразцов лепесток-парус чаще всего отличается своими размерами и пропорциями (см. рис. 2 а– 2 в ). В ряде случаев отмечаются различия в размерах срединной выемки в верхней части паруса (рис. 2 а , 2 в , 2 г ). У подавляющего большинства сортообразцов лепесток-парус имеет выпуклую форму. Однако у отдельных генотипов встречается вогнутая (рис. 2 г ) или обратно загнутая по краям форма лепестка-паруса (рис. 2 б ).

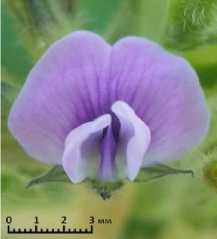

Наиболее вариативная морфологическая изменчивость отмечается у парных лепестков-вёсел и лепестков лодочки (рис. 3 и 4).

а б

в г

д

Рисунок 3 - Внутривидовая изменчивость размеров и формы парных лепестков-вёсел у культурной сои (ориг.)

Размеры лепестков-вёсел варьируют от маленьких (рис. 3 а ) до больших (рис. 3 в ), степень изогнутости - от почти прямых (рис. 3 г ) до изогнутых (рис. 3 д ). По положению - от почти прижатых к лепесткам лодочки (рис. 3 а ) до широко расставленных (рис. 3 в ). У отдельных сортообразцов парные лепестки-вёсла могут быть асимметричны друг другу (см. рис. 2 д ).

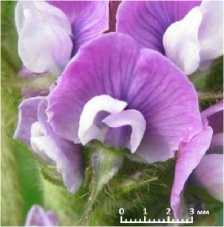

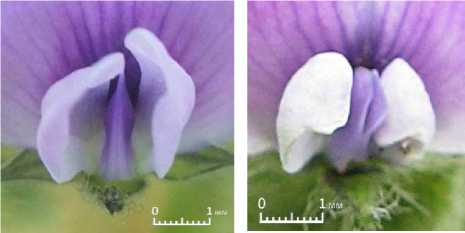

Наименьшие размеры (3-5 мм) в цветке культурной сои, как правило, имеют парные лепестки лодочки (рис. 4).

а б

в г

Рисунок 4 - Примеры полной сомкнутости ( а ) и различной степени разомкнутости ( б–г ) парных лепестков лодочки у культурной сои (ориг.)

Чаще всего оба этих лепестка плотно сомкнуты, формируя закрытую камеру для тычиночной трубки и пестика (рис. 4 а ). У некоторых сортообразцов наблюдается неполная сомкнутость лепестков лодочки, чаще всего в верхней (рис. 4 б ), реже - в средней части. У отдельных генотипов наблюдается полная разомкнутость лепестков лодочки (рис. 4 в ), вплоть до раскрытия завязи и тычиночной трубки (рис. 4 г ).

Вполне очевидно, что частичная или полная разомкнутость лепестков лодочки увеличивает вероятность доступа насекомых-самоопылителей к пыльце и рыльцу пестика цветка. Следовательно, автогамия у сои должна обеспечиваться не только самоопылением ещё в фазе бутона, но и полной сомкнутостью парных лепестков лодочки, обеспечивающих защиту рыльца пестика от посещения насекомыми-опылителями. При этом степень изоляции андроцея и гинецея от внешней среды оп- ределяется не только сомкнутостью лепестков лодочки, но и их линейными размерами, которые должны превышать размеры завязи и тычиночной трубки.

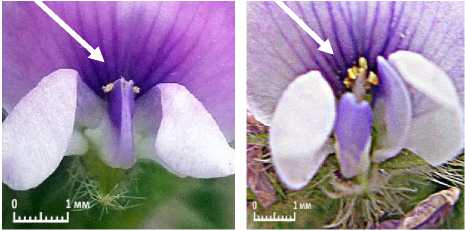

Если в фазе выхода зрелой пыльцы из пыльников размеры лепестков лодочки окажутся меньше длины тычиночной трубки, то возникнет явление протрузии – выступание пыльников над этими лепестками. В результате пыльца становится доступной для насекомых-опылителей (рис. 5).

а б

Рисунок 5 – Частичное ( а ) и полное ( б ) выступание пыльников со зрелой пыльцой над лепестками лодочки (ориг.)

В наших исследованиях выступание пыльников над лепестками лодочки чаще всего отмечалось у очень ранних сортооб-разцов сои северного экотипа, выведенных в длиннодневных условиях. Не исключено, что такое явление у сои может зависеть от фотопериодической чувствительности и степени адаптивности генотипов к складывающимся в период цветения длинам дня. Поэтому во избежание увеличения частоты перекрёстного опыления вследствие протрузии пыльников нежелательно размещать семенные посевы сои в более короткодневных, относительно широты выведения сорта, условиях.

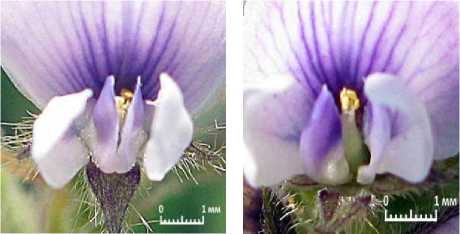

Помимо протрузионного, у культурной сои в условиях Краснодарского края периодически встречается ещё один тип хазмогамии в виде полного или частичного раскрытия лепестков лодочки и появ- ления свободного доступа к пыльникам и рыльцу пестика (рис. 6).

а б

в

Рисунок 6 – Частичное ( а ) и полное ( б и в ) раскрытие лепестков лодочки и формирование свободного доступа к пыльникам и рыльцу пестика (ориг.)

У отдельных сортообразцов сои, преимущественно западноевропейской, канадской и украинской селекции, в условиях Краснодарского края могут формироваться цветки, у которых лепестки лодочки частично (рис. 6 а ) или полностью (рис. 6 б и 6 в ) разомкнуты, а сами лепестки широко отставлены друг от друга (рис. 6 в ). Такой тип хазмогамии у сои следует считать самым нежелательным, поскольку в результате полного раскрытия цветка тычиночная трубка со вскрывшимися пыльниками и готовым к опылению рыльцем пестика оказываются свободно доступными для насекомых – переносчиков пыльцы.

Выводы. Выявлены и описаны селекционно-нежелательные морфологические особенности строения венчика цветка культурной сои, увеличивающие вероятность открытого цветения и доступности пыльцы и рыльца пестика для насекомых-опылителей.

При превышении длины тычиночной трубки и столбика завязи над линейными размерами лепестков лодочки формируется протрузионный тип открытого цветения, при котором пыльники и рыльце завязи выступают над лепестками.

Доступность пыльников и рыльца пестика для насекомых-опылителей возрастает при частичном или полном раскрытии лепестков лодочки.

Таким образом, при селекции сои на облигатное самоопыление следует обращать внимание на исходный материал с признаками полной сомкнутости лепестков лодочки и их увеличенными, относительно тычиночных трубок и столбиков завязи, линейными размерами.

Список литературы Нежелательные морфологические признаки цветка в селекции облигатно самоопыляющихся сортов сои

- Андреева И.И., Родман Л.С. Ботаника. - М.: Колос, 2005. - С. 438.

- Бабич А.О. Сучасне виробництво i використання сої. - Київ: Урожай, 1993. - С. 47.

- Ващенко А.П., Мудрик Н.В., Фисенко П.П., Дега Л.А., Чайка Н.В., Капустин Ю.С. Соя на Дальнем Востоке. - Владивосток: Дальнаука, 2010. - С. 51.

- Демьянова Е.И. К пониманию термина "клейстогамия" // Вестник Пермского университета. - 2005. - Вып. 6. - С. 7-10.

- Джонсон Г.В., Бернард Р.Л. Генетика и селекция сои // В кн.: Соя / Под ред. В.Б. Енкена. - М.: Колос, 1970. - С. 11-98.

- Енкен В.Б. Соя. - М.: Гос. изд. с.-х. литры, 1959. - С. 96.

- Зеленцов В.С. Изучение репродуктивных процессов в цветке сои для повышения результативности скрещивания в селекционной практике: дис.. канд. биол. наук / Виктор Сергеевич Зеленцов. - Краснодар: Кубанский гос. аграрный. ун-т, 2011. - 162 с.

- Зеленцов С.В., Ахмади М.Р. Исследование причин образования аномально развитых бобов сои на севере Ирана // МФТИ, Электронный журнал "Исследовано в России", 2002. - Т. 55. - С. 602-608. - URL: http://zhumal.ape.relarn.ru/articles/2002/055pdf. (дата обращения: 30.06.2019).

- Зеленцов В.С., Цаценко Л.В., Мошненко Е.В. Фотопериодическая зависимость гинецея у разных генотипов сои // Масличные культуры. Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. - 2010. - Вып. 2 (144-145). - С. 61-70.

- Каталог мировой коллекции ВИР. Соя. / Под ред. М.А. Вишняковой. - СПб., ГНУ ГНЦ РФ ВИР, 2008. - Вып. 782. - 55 с.

- Кочегура А.В., Трембак Е.Н. О спонтанном перекрёстном опылении у сои // Селекция и семеноводство. - 1997. - № 4. - С. 19-21.

- Малыш К.К., Рязанцева Т.Т. Некоторые вопросы биологии цветения сои, связанные с методикой гибридизации // Труды Амурск. с.-х. оп. станции. - 1968. - Т. 2. - Вып. 1. - С. 38-48.

- Международный классификатор СЭВ рода Glycine Willd. / Сост.: Л.Г. Щелко, Т.С. Седов, В.А. Корнейчук [и др.]. - Л., 1990. - 49 с.

- Перестова Т.А. Морфология и анатомия // В кн.: Соя / Под ред. Ю.П. Мякушко и В.Ф. Баранова. - М.: Колос, 1984. - С. 27.

- Пономарев А.Н., Демьянова Е.И. Опыление // В кн.: Жизнь растений / Под ред. акад. А.Л. Тахтаджяна. - М.: Просвещение, 1980. - Т. 5. - Ч. 1. - С. 55-77.

- Скворцов Б.В. Дикая и культурная соя Восточной Азии (краткий ботанический очерк). -Харбин, Китай: Изд-во общества изучения Маньчжурского края, 1927. - 44 с.

- Трембак Е.Н., Шабалта О.М. Изучение опылителей сои с целью их использования в селекционной работе // Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. -2001. - Вып. 124. - С. 89-94.

- Черныш Е.С. Естественная гибридизация сои как один из факторов формообразования сои в Западной Грузии // В сб.: Биология, селекция и возделывание сои. - Благовещенск, 1971. - С. 33-37.

- Яковлев Г.П. Семейство Бобовые (Fabaceae или Leguminosae) // В кн.: Жизнь растений / Под ред. акад. А.Л. Тахтаджяна. - М.: Просвещение, 1981. - Т. 5. - Ч. 2. - С. 193.

- Яковлев Г.П. Бобовые земного шара. - Л.: Наука, 1991. - С. 27-29.

- Benitez E.R., Khan N.A., Matsumura H., Abe J., Takahashi R. Varietal differences and morphology of cleistogamy in soybean // Crop science. -2010. - Vol. 50 (1). - P 185-190.

- Buzzell R.I. Inheritance of a soybean flowering response to fluorescent day length conditions // Canadian J. Genet. Cytol. - 1971. - Vol. 13. - P. 703-707.

- Culley, T.M., Klooster M.R. The cleistogamous breeding system: A review of its frequency, evolution, and ecology in angiosperms // Bot. Rev. -2007. - Vol. 73. - P. 1-30.

- Takahashi R., Kurosaki H., Yumoto S., Han O.K., Abe J. Genetic and linkage analysis of cleistogamy in soybean II Journal of Heredity. - 2001 - P. 89-92