«Незнаем ты без них и без меня». Предисловие к первой публикации полной редакции «Венка сонетов» и «Терцин» Л. П. Карсавина

Автор: Шаронов Владимир Иванович

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: К 300-летию духовного образования в Санкт-Петербурге

Статья в выпуске: 3 (98), 2021 года.

Бесплатный доступ

Имя Льва Карсавина вернулось в отечественную культуру в 1989 г., а непростой путь его произведений к российскому читателю продолжается и сегодня. Уникальный цикл из «Венка сонетов», «Терцин» и «Комментариев» к ним записан в завершающий, крестный этап его жизни, этот триптих объединил собой основные положения оригинальной метафизики и мистические озарения православного мыслителя. Небесным произволением и самоотверженностью немногих друзей рукописи были спасены от дурной бесконечности забвения, но понадобилось семь десятилетий, чтобы российские исследователи и любители русской религиозной философии получили наконец возможность оценить этот корпус в том полном виде, каким его завершил сам автор. Статья прослеживает, как из-за невозможности сверить копии с оригиналом рукописей в публикациях возникали лакуны и погрешности. Восстановленные теперь целостность и полнота текстов открывают новые возможности глубже понять творчество Карсавина. Недостаточно ограничиться утверждением, что оно определяется положениями о значении Всеединства (Триединства и двуединства) и диалектикой совпадения двух по видимости противоположных идей - кенозиса и причастия. Эти катрены и терцеты пронизаны стремлением автора передать свое живое ощущение глубоко интимного, сердечного прикосновения автора к всепревышающему Божьему совершенству, а любое отвлеченное умозаключение множественными скрытыми нитями связано с конкретными фактами истории его любви к земной женщине. Именно эта любовь пробудила в Карсавине страсть мысли, и эту любовь он сохранил до последних минут жизни, до конца, настигнувшего его в изоляторе Абезьской лагерной больницы.

Л. п. карсавин, а. а. ванеев, абезь, духовная поэзия, «венок сонетов», «терцины», метафизика, кенозис, православное богословие

Короткий адрес: https://sciup.org/140257059

IDR: 140257059 | DOI: 10.47132/1814-5574_2021_3_117

Текст научной статьи «Незнаем ты без них и без меня». Предисловие к первой публикации полной редакции «Венка сонетов» и «Терцин» Л. П. Карсавина

70 лет ожидания… Таков срок пути полной версии уникального стихотворного богословского цикла Льва Платоновича Карсавина к российскому читателю. Встреча, что очевидно, затянулась, но, возможно, первая отечественная публикация наиболее полной редакции1 этих стихов благоприятным образом повлияет на интерес исследователей.

«Венок сонетов» Лев Платонович Карсавин создал в камере № 405 Вильнюсской тюрьмы №1 в период с 1949 г. по июнь 1950 г. [Ванеев: Два года в Абези, 1990, 20; Архив Карсавина I, 2002, 94]. Записаны стихи были несколькими месяцами позже,

уже в отдельном лагерном пункте (ОЛП) время абезьский узник продолжил работу в избранной стихотворной форме, написав «Терцины» и два варианта комментариев к этим стихам — основной и краткий [Комментарий, Краткий комментарий, 1990].

17 августа 1952 г.3 Л. П. Карсавин умер в лагерной больнице. Творческим плодам личной веры и духовной стойкости, созданным не только Львом Платоновичем, но и бесчисленными мучениками лихолетья, по всем законам страшного времени была назначена дурная бесконечность забвенья. Но несколько преданных свидетелей последних лет жизни Льва Платоновича спасли почти все его произведения от изъятий при обысках и досмотрах. Один из этих людей — Анатолий Анатольевич Ванеев (1922–1985). Он, лучше остальных понимавший Карсавина, стал ему самым близким человеком и был душеприказчиком умирающего мыслителя. Ванеев освободился из лагеря весной 1954 г. и был оставлен в Инте на положении ссыльного. Почти сразу он направил письмо в Вильнюс Лидии Николаевне и Сусанне Львовне Карсавиным, но оно так и не дошло до адресатов. Второе, переданное с оказией из рук в руки, послание, содержащее подробности смерти Льва Платоновича, было прочитано и сохранено его женой и дочерьми.

Во избежание случайной утраты текстов Ванеев со дня своего освобождения из лагеря неустанно переписывал рукописи.

Минлага МВД-МГБ2. Спустя некоторое

А. А. Ванеев после освобождения из лагеря в ссылке (г. Инта, Коми АССР, 1954 г.). Снимок из семейного архива передан для публикации сыном А. А. Ванеева Львом Анатольевичем.

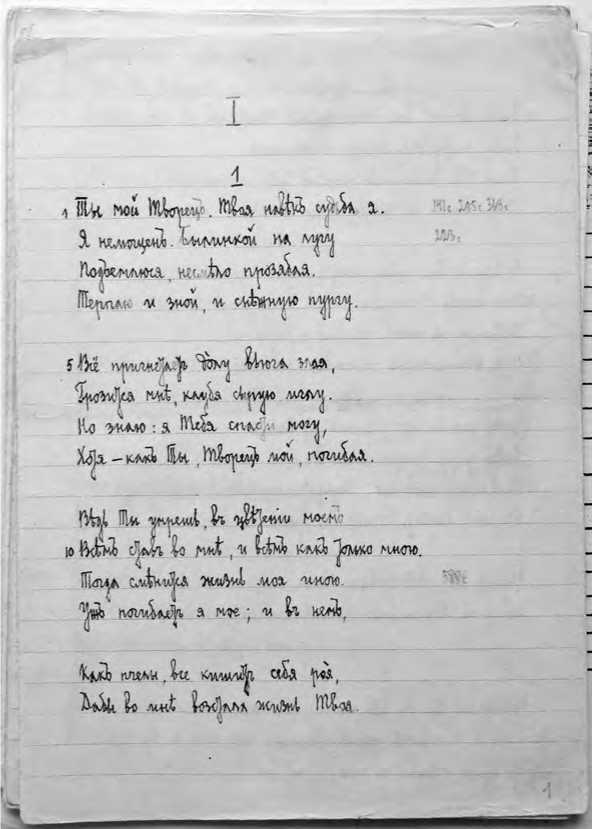

Первая страница одной из многих копий «Венка сонетов», выполненных А. А. Ванеевым (F 151-8). Публикуется с письменного разрешения, данного Библиотекой Вильнюсского университета В. И. Шаронову

Анатолий Анатольевич относился к этому с такой тщательностью и почтительной сыновней любовью, что с годами его почерк стал почти неотличим от карсавин-ского. В разное время и только с надежными нарочными Ванеев переправлял эти копии самым доверенным хранителям, и даже машинописные копии мог дать крайне ограниченному числу своих друзей и знакомых. Первыми, кто смог прочитать последние произведения Льва Платоновича, в т. ч. «Венок сонетов» и «Терцины», стали Лидия Николаевна Карсавина (1881–1961), младшая дочь мыслителя Сусанна (1920–2003) и освободившаяся из лагеря в 1955 г. его старшая дочь Ирина (1906–1987) [Справка, 1].

К этому времени они прошли через долгие лишения, последовавшие после ареста главы семьи. А Ирина Карсавина и вовсе заплатила семью годами заключения в мордовских лагерях за неподнадзорные письма и посылки из Парижа от родной сестры Марианны Сувчинской (Карсавиной; 1911–1994). Раздавленные горем и страхом жена

Карсавина Лидия Николаевна и его младшая дочь Сусанна не смели даже писать о кончине мужа и отца за границу4. Марианна Львовна, жившая в Париже, и Тамара Платоновна Брюс (Карсавина), уехавшая из России вслед за мужем в Лондон в 1918 г., узнали о смерти Льва Платоновича только в марте 1956 г., к тому же, поначалу, через цепочку знакомых и незнакомых людей (см.: [Оболевич, 2020, 175-176]). Зарубежным источником сведений о смерти Карсавина стал бывший германский дипломат, а затем советский военнопленный Эрих Франц Зоммер (1912-1997)5. Он покинул нашу страну вскоре после издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О досрочном освобождении и репатриации немецких военнопленных, осужденных судебными органами СССР за совершенные им преступления против народов Советского Союза в период войны» от 28.09.1955 г. [Указ, 411–414].

Зоммер знал о Карсавине в 1920-е гг., еще в берлинский период вынужденной эмиграции русского философа, и уже тогда считал его крупным метафизиком. Самого немецкого военнопленного доставили в Абезь уже после смерти Льва Платоновича, но он старательно собирал любые сведения о подробностях жизни и смерти русского философа в заключении. Ему даже удалось сделать выписки из некоторых копий лагерных произведений Льва Платоновича. К сожалению, многое в сведениях Эриха Зоммера основано на передававшихся между заключенными противоречивых слухах, что характерно для тюремной атмосферы, обильно питающей домыслы и преувеличения. В числе иного по этой причине возник и миф о переходе Льва Карсавина в католичество6, резко опровергаемый Ванеевым [Ванеев: Два года в Абези, 1990, 168].

Вернувшись в ФРГ, Э. Зоммер объединил все услышанное в Абези в один очерк «О жизни и смерти русского метафизика. Запоздалый некролог Льву Карсавину». Текст был опубликован в 1958 г. Папским Восточным институтом в Риме (Pontificio Istituto Orientale) в журнале «Orientalia Christiana Periodica» [Sommer, 1958, 129–141]. В этом развернутом некрологе автор смешал достоверные факты и откровенно ошибочные сведения, полученные от разных людей, иногда совершенно противоположным образом воспринимавших все происходившее в лагере. Именно из этого очерка зарубежная общественность впервые узнала о «150 сонетах и комментариях к ним», в которых Карсавин, по утверждениям автора, «пытался изложить в поэтической форме свою всеобщую метафизическую систему» (цит. по русскому переводу: [Зоммер, 2012, 461]). Публикацию завершало стихотворение Л. П. Карсавина «Ни воли, мыслей, чувств, ни этих слов…» [Sommer, 1958, 141], созданное в Абези.

Очерк Э. Ф. Зоммера для русской эмиграции на долгое время стал основным источником сведений о послевоенной судьбе Л. П. Карсавина. В 1960 г. их частично использовал А. В. Карташев в своей статье памяти Льва Платоновича [Карташев, 1960, 72–79]. В ней он скептически оценил сообщение о переходе Карсавина в католичество. Двумя годами позже, к 10-летию со дня смерти Карсавина7, на эти же воспоминания сослалась Татьяна Сергеевна Франк, участвуя в радиопрограмме своего сына Виктора Семеновича [Оболевич, 2020, 171–175; Памяти Виктора Франка, 1974, 9].

Еще через десять лет, в 1972 г. (к 20-летию со дня смерти Карсавина) тексты «Венка сонетов» и «Терцин» впервые опубликовал журнал «Вестник Русского студенческого христианского движения» (Париж; Нью-Йорк) [Карсавин: Венок сонетов, 1972;

Карсавин: Терцины, 1972]. По понятным причинам этот сдвоенный номер был практически недоступен в СССР. В архиве редакции журнала не сохранилось сведений о том, через кого и как попала в журнал исходная машинопись карсавинских стихов. Но обстоятельства удалось прояснить (рассказ о них ниже).

Между тем сам этот факт возвращения имени Л. П. Карсавина, публикации его произведений «Вестником РСХД» имел знаковый характер по воздействию на узкие, но все же имевшие важное влияние интеллектуальные группы Ленинграда, Москвы и даже менее значительных городов и населенных пунктов. По несколько гиперболизированному свидетельству В. Е. Аллоя, в указанный период имена русских религиозных мыслителей «служили паролем для вхождения в „приличное“ общество, копавший немного глубже (т. е. читавший Флоровского, Карсавина, Вышеславцева, о. Киприана Керна или Зеньковского) почитался духовным авторитетом, а ссылавшийся на отцов Церкви — чуть ли не классиком…» [Аллой, 1991, 140].

Следующая попытка познакомить наших соотечественников с «Венком сонетов» и «Терцинами» состоялась почти через два десятилетия — в 1990 г., когда в стране была совершенно иная общественная атмосфера. Публикация лагерных произведений Карсавина была организована близкими друзьями А. А. Ванеева и благодаря отклику двух зарубежных экуменически ориентированных издательств — «Жизнь с Богом» (Брюссель) и «La Presse Libre» (при газете «Русская мысль», Париж).

Редакция стихов, опубликованных в брюссельской книге вместе с работой А. А. Ванеева «Два года в Абези», имела не только многие совпадения, но и существенные дополнительные признаки. Основной корпус «Венка сонетов» и «Терцин» совпадал, за исключением совсем незначительных расхождений, стихи от начала до конца имели последовательную нумерацию через каждые пять строк (слева от текста). По правую сторону от многих терцетов были размещены не совпадающие с построчной последовательностью числовые маркеры. Их Карсавин использовал в своих комментариях к стихам, чтобы обозначить смысловые связи между самыми разными строчками.

А. А. Ванеев сжато определил место, значение и особенности этого стихотворного двучастного монолога, обращенного к Богу, стремлением автора «передать свои идеи, не рассеивая мысль в аргументацию и рассуждения, чтобы прямым именованием выразить онтологическое содержание действительности» [Ванеев: Очерк жизни и идей, 1990, 344]. Он также обратил внимание на духовные особенности, определившие собой интонационное и стилистическое отличие «Венка сонетов» и «Терцин»: «Если в Сонетах ощутимы следы напряжения и усилий, то стихотворная речь Терцин развертывает себя неторопливо, в досказанных образах, мысль иногда подкрепляется избранными примерами из мифологии и философии. <…> Различие между Сонетами и Терцинами обусловлено не только тем, что Сонеты создавались в тюремной камере, а Терцины в относительном благополучии больничной палаты. Главная причина различия™ в том, что работа над Сонетами уже дала свой плод. В Терцинах же развивается и завершает себя мысль, высшая точка напряжения которой уже осталась позади» [Ванеев: Два года в Абези, 1990, 46].

К сожалению, и эта книга, и сами стихи не нашли широкого российского читателя. Из-за случившегося в начале 1990-х гг. книжного половодья религиозной литературы разного качества и затем, как следствие, резкого общего угасания интереса к русскому религиозно-философскому и историческому наследию8 или в силу других возможных причин, но лагерный стихотворный цикл до настоящего времени так и не стал предметом отдельного осмысления. Помимо приведенных выше нескольких важных замечаний о карсавинских стихах А. А. Ванеева, к настоящему времени появились только две небольшие статьи, частично посвященные религиознофилософскому анализу этих стихов, и несколько абзацев в монографии по истории русской религиозной философии9. Автором одной из них в 2011г. стал литовский исследователь П. Ивинский [Ивинский, 2011, 42–52], другой, в 2018 г., — известный российский ученый С. С. Хоружий [Хоружий, 2018, 29-40]. Последний предпочел написать сразу обо всех произведениях Карсавина абезьского периода, причем — чтобы подтвердить конфессиональную добропорядочность Льва Платоновича по отношению к православному вероучению. Строки «Венка», «Терцин» и обоих вариантов «Комментариев» использовались им отрывочно и очень скупо.

Вне чьего-либо внимания в брюссельском издании и сразу после выхода, и в последующие годы осталась важные «нестыковки». Главная из них заключалась в том, что в следующем за стихами тексте авторских комментариев имелись отсылки к числовым маркерам, превышающим нумерацию опубликованных строчек стихов. При их общем опубликованном количестве в 638 строк в «Комментарии» имелись ссылка на №№ 641, 652, 661, 664 и др. [Комментарий, 319–320]. Это потенциально указывало, что читателю предлагается неполная, незавершенная редакция поэтического цикла. Но А. А. Ванеев ни устно, ни письменно не сообщал о каких-либо утратах, кроме некоторых листов карсавинской работы «Об апогее», ошибочно уничтоженных им самим при досмотре в момент освобождения из заключения [Ванеев: Два года в Абези, 1990, 178–179].

Без всякого внимания до сегодняшнего дня осталась еще одна странность, сопровождавшая публикацию: в то время как часть с литерой I содержала пояснения к «Венку сонетов», текст под литерой II относился к «Терцинам», части III и IV явно относились к каким-то отсутствующим стихам, не входящим ни в «Венок», ни в «Терцины». Это, в свою очередь, дополнительно указывало на неполноту опубликованной редакции данного стихотворного корпуса.

Еще одним немаловажным событием на пути лагерных стихов Льва Карсавина к российскому читателю стала публикация в 1992 г. четырех стихотворений, написанных им в разные годы и сохранившихся среди лагерных рукописей, спасенных А. А. Ванеевым. Появились они тоже благодаря журналу «Вестник РХД»10 [Статья, 1992, 149-153] при косвенном содействии Е. И. Ванеевой11, допустившей публикаторов к личному архиву А. А. Ванеева. Некоторые из стихов ранее уже печатались12, но стихотворение «Вам Бог сказал», написанное в Абези в период с декабря 1950 по январь 1951 г., было опубликовано впервые. В примечании к этому тексту значилась пометка, что в рукописном варианте оно находится на одном листе с «Венком сонетов» [Статья, 1992, 153], но при этом невозможно было сделать вывод, чем содержательно или как-то иначе обоснована эта связь и существует ли она вообще.

Еще через год, в 1993 г., стихотворение «Ни воли мыслей, чувств, ни этих слов», уже ранее опубликованное Э. Зоммером в католическом журнале, вошло в том сочинений Л. П. Карсавина [Карсавин, 1993, 489]. Книга эта была издана в Москве сравнительно небольшим тиражом в 6 тыс. экз. Стихотворение не сопровождалось каким-либо комментарием. В 1996 г. совместный журнал Центра славянских исследований в Париже и парижского Института славистики «Revue des études slaves» по инициативе

-

С. С. Хоружего впервые опубликовал еще одно неизвестное стихотворение — «Тайным светом озарясь» [Xoružij, Lesourd, 1996, 400]. Данная публикация разделила печальную судьбу всех зарубежных изданий по отношению к российскому читателю.

Фактически ту же участь в отношении отечественных специалистов и любителей русской религиозной мысли разделили и результаты значительных трудов литовского ученого П. И. Ивинского13. При участии С. Л. Карсавиной он издал в двух частях ранее не публиковавшиеся материалы под общим названием «Архив Л. П. Карсавина» [Архив Карсавина I, 2002, Архив Карсавина II, 2003]. Первый сборник имел тираж всего 500 экземпляров, второй, по свидетельству литовских ученых, был напечатан в значительно меньшем количестве14. Во втором выпуске, названном «Неопубликованные труды. Рукописи» были изданы две фототипические версии «Венка сонетов» и «Терцин», а также краткий свод разночтений редакций стихов, не законченный А. А. Ванеевым15.

Отсутствие в материалах П. И. Ивинского каких-либо упоминаний брюссельского издания 1990 г. и наличие ссылок на воспоминания А. А. Ванеева «Два года в Абези» в журнале «Наше наследие» (№№ 3–4, т. е. второе полугодие 1990 г.) позволяет предположить, что издателю «Архива» не было известно о книге «Два года в Абези» и, следовательно, он не мог сравнить опубликованное ранее с имеющейся у него редакцией «Венка» и «Терцин».

Мизерный тираж книг П. И. Ивинского практически весь разошелся по литовским библиотекам, а в Россию попал в единичных экземплярах. Ситуацию дополнительно усугубило низкое качество типографского воспроизведения рукописных страниц и отсутствие печатного варианта стихов. Как следствие, эти редакции поэтического цикла Л. П. Карсавина фактически остались вне поля зрения российских исследователей. Впрочем, следует признать, что и сами они за минувшие десятилетия не проявили ни к стихам, ни к литовским архивам настоящего интереса.

Несмотря на то, что в Литве хранится, пожалуй, самое большое количество материалов, связанных с жизнью и творчеством Л. П. Карсавина и эти архивы потенциально доступны российским исследователям16, есть основания считать, что интерес к фигуре Карсавина не только в России, но и в Литве носит преимущественно декларативный характер. На это указывает тот факт, что до настоящего времени буквально единицы из числа литовских и российских ученых (притом очень точечно) обращались к архивным свидетельствам о Л. П. Карсавине17. За четыре приезда в вильнюсские архивы в течение последних десятилетий автор настоящей статьи убедился, что к записям фамилий, причем в далеко не во все формуляры, сделанным в 1990-е гг. — А. К. Клементьева, И. А. Савкина, С. С. Хоружего, — так и не добавились новые имена. Достаточно заметное количество единиц хранения ни российскими, ни литовскими исследователями вообще не запрашивалось. Фактически невостребованным до настоящего времени так и остался архив В. Н. Шимкунаса.

Пути распространения каждого экземпляра самиздата основывались на личном доверии и потому были самыми разнообразными. Некоторые материалы тайно вывозились из страны, достигали эмигрантских издательств и печатались ими [Вессье, Путц, 2018]. Понятно, что чем большее число раз они были перепечатаны, тем больше шансов получали уберечься от изъятия «органами», но каждая перепечатка увеличивала вероятность умножить ошибки и утратить часть текста относительно первоисточника. В случае со стихами Карсавина правая маркировка, внешне производившая впечатление произвольной, случайной, была наиболее уязвима к погрешностям копирования — например, похожим образом отпечатавшихся цифр 1 и 4, 8, 9, 0. Не случайно несколько известных автору настоящей статьи лиц, читавших стихи Карсавина в 1970-е и 1980-е гг., сообщили об отсутствии в попадавших к ним машинописных листах числового сопровождения строк. По всем признакам, именно так случилось и с текстами карсавинских стихов, напечатанными в «Вестнике РСХД» в 1972 г.

Ситуация с публикацией материалов в брюссельском издании была иной. Автор настоящей статьи был непосредственным свидетелем многих событий, поскольку в 1980-е гг. он был принят в круг близких друзей, собеседников и знавших А. А. Ванеева и вместе с ними был одним из организаторов религиозно-философского общества «Открытое христианство» (г. Ленинград). Это позволило уточнить сведения у других живущих ныне участников тех прошлых событий.

Литовский профессор Бронислав Гензелис, общавшийся с Владасом Шимкунасом и ставший после его смерти хранителем карсавинских рукописей, рассказал автору этой статьи в 2009 г. о существовании трех редакций «Венка сонетов» и «Терцин». Эти же сведения он подтвердил позже и в своей статье [Гензелис, 2012, 435]. То, что у А. А. Ванеева хранились только два извода лагерных стихов, дополнительно подтверждает факт составления им свода разночтений на основе двух редакций [Архив Карсавина II, 2003, 227-234]18, а также рукописными копиями, переданными в Вильнюс в семью Карсавиных [Копия № 3].

Литературный редактор работы А. А. Ванеева «Два года в Абези» Валерий Александрович Слуцкий19 переслал нам сканы 8 и 16 сохраненных машинописных листов со стихами соответственно «Венка сонетов» и «Терцин». Эта машинописная копия была подарена Валерию Слуцкому лично Анатолием Ванеевым. Она содержит ту же саму сокращенную (!) версию стихов, но с имеющейся нумерацией строк (И), что и опубликованная без нумерации (!!!) версия в «Вестнике РСХД».

Экземпляр В. А. Слуцкого практически совпадает с редакцией в брюссельской книге «Два года в Абези».

Еще один экземпляр этой же машинописи удалось отыскать в отделе рукописей Российской государственной библиотеки в архиве Евгения Алексеевича Карманова [Опись архива Карманова, 94]. С 1960 по 1982 гг. Карманов служил ответственным секретарем «Журнала Московской Патриархии» (ЖМП), а впоследствии и «Богословских трудов». В 1980 г. ленинградский религиозный философ Константин Константинович Иванов — ближайший друг и собеседник А. А. Ванеева — передал Карманову для предварительного ознакомления и решения о возможной публикации машинописные варианты нескольких лагерных произведений Л. П. Карсавина. В их числе была и версия сокращенной редакции стихов. В материалах архива Карманова скупо указано, что в 1981 г. готовилась публикация карсавинских работ в журнале «Богословские труды», но последовал запрет Комитета по делам РПЦ [Опись архива Карманова, 6]. Однако, по свидетельству известного российского ученого и публициста Александра Геннадьевича Кравецкого, готовившего архивы Карманова для передачи в Российскую государственную и Синодальную библиотеки, записка о нецелесообразности печатания этих работ в изданиях Московской Патриархии была составлена митр. Антонием (Мельниковым)20.

Как бы там ни было, но при почти полном совпадении экземпляров машинописного текста, созданных хранителем архива Карсавина, и версии стихов, напечатанных в 1972 г. «Вестником РСХД», можно уверенно сказать, что ни Ванеев, ни входивший тогда в круг его общения Е. В. Барабанов не принимали никакого участия в подготовке журнальной публикации, вопреки утверждениям в некоторых, в т. ч. энциклопедических, изданиях (cм., напр.: [Резниченко, 2013, 356]). На то, что парижская редакция использовала вторичные перепечатки с машинописи Ванеева, указывают грубые фактические ошибки в тексте, сопровождавшем стихи, которых ни Ванеев, ни Барабанов допустить не могли. Так, например, в журнале указывалась неверная литера захоронения Карсавина — «П-85» (в действительности «П-11». — В. Ш. ), а его лагерная записка в журнале ошибочно именовалась письмом к неизвестному лицу [Материалы к биографии, 1972, 250-253]. В действительности этот текст был переводом с литовского, сделанным А. Жвиронасом и с его слов записанным самим Ванеевым [Ванеев: Два года в Абези, 1990, 125].

Закономерен вопрос о причинах того, почему А. А. Ванеев, располагавший двумя полными рукописными версиями стихов, ограничился сокращенным текстом при его переносе в машинописный вид. В самом коротком виде ответ состоит в том, что указанная машинопись никогда не создавалась для публикации, ее назначение было другим. Оно было обусловлено знакомством в 1971 г. и в дальнейшем сложившейся тесной дружбой четырех замечательных людей, чье систематическое творческое общение родило один из центров религиозной мысли Ленинграда.

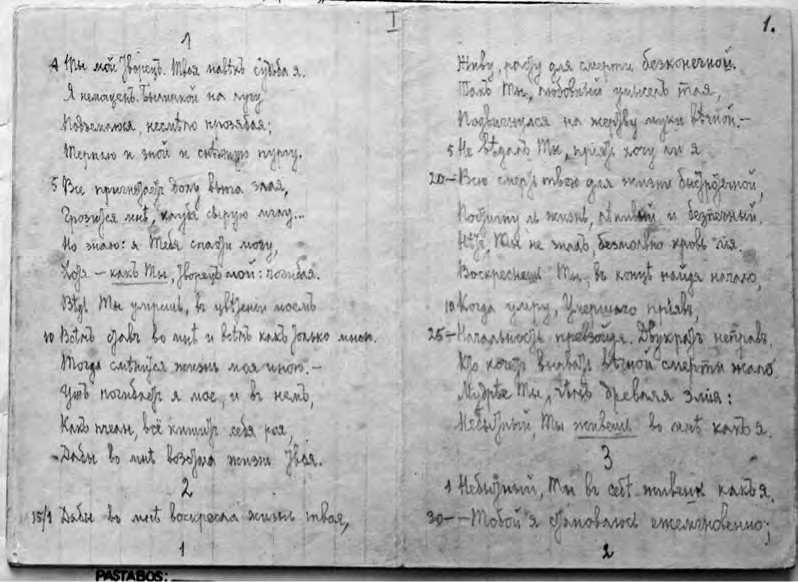

Начальные страницы авторской рукописи Л. П. Карсавина одной из редакций «Венка сонетов» (F 151-7). Публикуется с письменного разрешения, данного Библиотекой Вильнюсского университета В. И. Шаронову

Слинина23, а затем соединил их собой с Анатолием Анатольевичем Ванеевым [Иванов, 2016, 38, 41]. В непосредственном общении четырех вышеперечисленных лиц и в организованной между ними переписке возник и стал развиваться теоретический диалог по вопросам веры и неверия [Иванов, 2016, 42].

Опубликованные ранее в книгах и статьях работы Льва Карсавина, также как и созданные им в неволе, чаще всего по инициативе А. А. Ванеева постоянно возникали в качестве важной темы обсуждения при непосредственных беседах и в переписке между участниками этого узкого кружка. Среди прочего Ванеевым именно в качестве повода к обсуждению и была перепечатана краткая рукопись «Венка сонетов» и «Терцин». Причем, как уже было сказано выше, вне всякой цели и надежды на публикацию где-либо, а лишь в качестве отправного материала, задающего очередную ветку разговора.

Еще об одной машинописной копии, сделанной перед передачей материалов А. Е. Карманову и осевшей в бумагах К. К. Иванова, вспомнили уже после смерти

Анатолия Анатольевича Ванеева, когда вокруг Константина Константиновича сложилась небольшая группа единомышленников24. Среди прочего это, как тогда говорили, «неформальное объединение» выпускало машинописный самиздатовский журнал «Аминь», каждый выпуск которого вмещал в себя 250 и более страниц. Первый номер этого издания включал в себя раздел, посвященный памяти Анатолия Анатольевича Ванеева. В процессе подготовки номера его главный редактор Константин Иванов извлек из личного архива материалы, полученные им от Анатолия Ванеева. Почти сразу стало очевидно, что вместить даже основные из них их может только солидная книга. К тому времени К. К. Иванов имел широкие контакты в зарубежных религиозных кругах, поэтому идея издания такой книги памяти А. А. Ванеева и Л. П. Карсавина была вполне реальной.

В отобранные материалы вошли машинописные копии «Венка сонетов» и «Терцин». Время в те годы рождало события все более плотным потоком, общественная жизнь все больше закипала инициативами, религиозные тексты издавались с нарастающей интенсивностью, и на них был большой запрос общества. Памятуя, что машинопись сделана самим Анатолием Анатольевичем Ванеевым, тогда никто не мог даже предположить, что текст этой копии стихов неполон и что существует более полная рукописная версия самого Л. П. Карсавина.

Этот в действительности сокращенный вариант стихов на сей раз сохранил первоначальную нумерацию слева и справа от теста. Стараниями Константина Константиновича Иванова, Романа Германовича Гордеева25 и Владимира Филипповича Федорова26 он достиг зарубежного издательства. Вместе с другими материалами «Венок сонетов» и «Терцины» вошли в состав книги «Два года в Абези. Памяти Л. П. Карсавина» [Карсавин: Венок сонетов, 1972, 231-298] и на долгие годы стали восприниматься в качестве единственных и полных редакций этих стихов.

Есть достаточно оснований считать, что последние стихотворения (№№ VI, VII), включенные в корпус стихов и дополнительно объединенные самим автором общей нумерацией строк, были созданы Л. П. Карсавиным в 1921 г. в период интенсивного написания множества личных писем, адресованных Елене Чеславовне Скржинской (1894–1981). Это вполне укладывается в общий характер идей мыслителя и поэта, стремившегося следовать диалектике совпадения противоположностей (Н. Кузан-ский), в т. ч. общего и конкретного, встречи прошлого и будущего в настоящем моменте времени.

Одни читатели, погрузившиеся в поэтический поток «Венка сонетов» и «Терцин», вероятно, и не без оснований, вспомнят слова блж. Августина Аврелия о желании знать только Бога и душу, а более — решительно ничего [Блж. Августин, 2011, 286]. Другие, читающие стихи, различат в симфоническом звучании авторского «я», устремленного к Воскресшему Христу, еще и мотив последнего земного признания в любви к Елене Скржинской. Правы будут и те и другие: наряду с лично глубоко продуманными и пережитыми Карсавиным богословскими идеями, эти стихи вместили в себя и потаенные указания на сокровенные моменты жизни двух любящих сердец. Увы, их полная «расшифровка» вряд ли по силам даже самым проницательным исследователям: не случайно, расставаясь в 1922 г. с Еленой Чеславовной, Лев

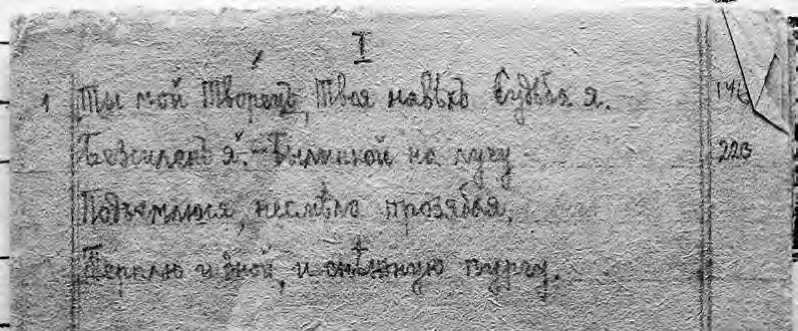

Фрагмент страницы одной из авторских рукописных редакций «Венка сонетов» (F 151-18). Публикуется с письменного разрешения, данного Библиотекой Вильнюсского университета В. И. Шаронову

Платонович оставил на экземпляре подаренной ей книги слова, что она написана «только для одного человека… и понятна едва ли для одного из тысячи» (цит. по: [Шаронов, 2018, 389]). Всей своей последующей трагической судьбой Карсавин заплатил за эту подаренную ему свыше любовь, открывшую в нем редкое по глубине религиозное мировосприятие, способность к мистическим озарениям и силу духа, преобразившую ученого в мыслителя и поэта, а мыслителя и поэта — в исповедника православной веры.

Список литературы «Незнаем ты без них и без меня». Предисловие к первой публикации полной редакции «Венка сонетов» и «Терцин» Л. П. Карсавина

- Азарова — Азарова Н.М. Эстетизация философского высказывания или поэтическая точность? (сонеты и поэма Льва Карсавина) / ОИФН РАН. М., 2014. URL: http://natalia-azarova.com/cgi-bm/mdex.pl?p=estetiz (дата обращения: 28.04.2021).

- Аллой (1991) — Аллой В.Е. Записки аутсайдера // Минувшее: исторический альманах. Вып. 22. СПб.: Atheneum, Феникс, 1991. С. 112-164.

- Архив Карсавина I (2002) — Архив Л. П. Карсавина. Вып. I: Семейная корреспонденция. Неопубликованные труды / Сост., предисл., комм. П. И. Ивинского. Вильнюс: Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 202 с.

- Архив Карсавина II (2003) — Архив Л. П. Карсавина. Вып. II: Неопубликованные труды. Рукописи / Сост., вступит. статья, комм. П. И. Ивинского. Вильнюс: Vilniaus universiteto leidykla, 2003. 238 с.

- Афанасьев (2018) — АфанасьевМ.Д. Распространение религиозной литературы в эпоху позднего СССР // Acta samizdatica / Записки о самиздате: альманах. Вып. 4. М.: Государственная публичная историческая библиотека России; Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», 2018. С. 194-211.

- Блж. Августин (2011) — Августин Блаженный. Монологи // Об истинной религии. Теологический трактат. Минск: Харвест, 2011. С. 282-333.

- Бобышев (2016) — БобышевД.В. Я здесь (человекотекст). Трилогия. Книга вторая. Автопортрет в лицах // Семь искусств. 2016. № 4 (73), апрель. URL: https://7iskusstv.com/2016/ Nomer4/Bobyshev1.php (дата обращения 28.04.2021).

- Ванеев: Два года в Абези (1990) — Ванеев А. А. Два года в Абези. В память о Л. П. Карсавине. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. С. 5-189.

- Ванеев: Интервью (1990) — ВанеевА.А. Интервью, которое автор книги «Два года в Абези» дал корреспонденту журнала «Крисчен Уорлд Монитор» // ВанеевА.А. Два года в Абези. В память о Л.П. Карсавине. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. С. 190-215.

- Ванеев: Очерк жизни и идей (1990) — Ванеев А.А. Очерк жизни и идей Л. П. Карсавина // Ванеев А.А. Два года в Абези. В память о Л.П. Карсавине. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. С. 337-366.

- Венок сонетов. Терцины. 15 листов — Венок сонетов. Терцины. 15 листов27 // Vilniaus universiteto bibliotekos rankrasciy skyrius (VUB) (Отдел рукописей Библиотеки Вильнюсского университета). F. 151-7.

- Венок сонетов. Терцины. 16 листов — Венок сонетов. Терцины. 16 листов28 // Vilniaus universiteto bibliotekos rankrasciy skyrius (VUB) (Отдел рукописей Библиотеки Вильнюсского университета). F. 151-7.

- Вессье, Путц (2018) — Вессье С., Путц М. «Диссидентская литература» на западноевропейском книжном рынке: логика издательской деятельности и межличностные отношения (1960-1980гг.) // Acta samizdatica / Записки о самиздате: альманах. Вып.4. М.: Государственная публичная историческая библиотека России; Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», 2018. С. 140-164.

- Гензелис (2012) — Гензелис Б. След Л. П. Карсавина в литовской культуре. // Лев Пла-тонович Карсавин / Под ред. С. С. Хоружего и Ю. Мелих. М.: РОССПЭН, 2012. С. 428-435.

- Ермолин (2014) — ЕрмолинА.В. Феномен филокатолицизма в русской религиозной философии. Дис. ... канд. философ. наук. Санкт-Петербург, Ярославский ГПУ им. К. Д. Ушинского, 2014. 217 с.

- Зоммер (2012) — Зоммер Э. Ф. О жизни и смерти русского метафизика. Запоздалый некролог Льву Карсавину (f 12.7.1952) // Лев Платонович Карсавин / Под ред. С. С. Хоружего и Ю. Мелих. М.: РОССПЭН, 2012. C. 455-466.

- Иванов (2016) — Иванов К.К. А. Ванеев — ученик Л. Карсавина // Иванов К.К. Камни. СПб., 2016. С. 38-45.

- Ивинский (2011) — ИвинскийП. Триптих о переходе // Literatüra. 2011. №53 (2). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. С. 42-52.

- Карсавин: Венок сонетов (1972) — КарсавинЛ.П. Венок сонетов. Вестник РСХД. № 104-105 (II-III). Париж; Нью-Йорк, 1972. С. 298-304.

- Карсавин (1993) — КарсавинЛ.П. Ни воли, мыслей, чувств, ни этих слов // Карсавин Л.П. Сочинения. М.: Раритет, 1993. С. 489.

- Карсавин: Терцины (1972) — Карсавин Л.П. Терцины // Вестник РСХД. № 104-105 (II-III). Париж; Нью-Йорк, 1972. С. 305-318.

- Карташев (1960) — Карташев А.В. Лев Платонович Карсавин // Вестник РСХД. Париж; Нью-Йорк, 1960. № 58-59 (III-IV). С. 72-79.

- Комментарий — Карсавин Л. П. Комментарий к Венку сонетов и Терцинам // ВанеевА.А. Два года в Абези. В память о Л.П. Карсавине. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. С. 299-327.

- Краткий комментарий — Карсавин Л. П. Краткий комментарий к Венку сонетов и Терцинам // Ванеев А. А. Два года в Абези. В память о Л. П. Карсавине. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. С. 328-332.

- Копия №3 — Копия № 3. Венок сонетов // Vilniaus universiteto bibliotekos rankrasciy skyrius (VUB) (Отдел рукописей Библиотеки Вильнюсского университета). F. 138-43.

- Материалы к биографии (1972) — Материалы к биографии Льва Платоновича Карсавина. 1882-1952 // Вестник РСХД. 1972. № 104-15 (II-III). Париж; Нью-Йорк, 1972. С. 250-253.

- Морозов (1997) — Морозов Н.А. ГУЛАГ в Коми крае. 1929-1956. Сыктывкар: Сыктывкарский университет, 1997. 190 с.

- 27 Наиболее полная редакция рукописи стихов.

- 28 Сокращенная редакция рукописи стихов.

- Николаев (1996) — НиколаевЛ.Е. Проблема взаимосвязи истории и политики в философии Л.П. Карсавина. Дис. ... канд. философ. наук. Тверь: Тверской государственный университет, 1996. 159 с.

- Оболевич (2020) — Оболевич Т. Семён Франк, Лев Карсавин и евразийцы. М.: Модест Колеров, 2020. (Исследования по истории русской мысли. Т. 24.) 304 с.

- Опись Архива Карманова — Опись Архива Карманова Е. А. (Материалы 1840-х — 2005 гг.) Т. 1 (карт. 1-31) // Электронный ресурс ФГБУ «Российская государственная библиотека». Научно-исследовательский отдел рукописей. Ф. N°929. URL: https://dlib.rsl.ru/ viewer/01004921793#?page=94 (дата обращения: 28.04.2021).

- Орлицкий (2002) — ОрлицкийЮ.Б. Стих и проза в русской литературе. М.: РГГУ, 2002. 685 с.

- Памяти Владимира Аллоя (2001) — Памяти Владимира Аллоя // Газета «Коммерсант». 10.01.2001. M M 1. С.6. URL: https://www.kommersant.ru/doc/134461 (дата обращения: 28.04.2021).

- Памяти Виктора Франка (1974) — Памяти Виктора Франка. 13. 4. 1909 — 2. 9. 1972. Munchen-Allach, 1974. 144 (+6) с.

- Резниченко (2013) — Резниченко С. Лев Платонович Карсавин // Православная энциклопедия. М., 2013. Т. 31. С. 340-348; 356-357.

- Справка — Справка M 3-01 ИТЛ ЖX-10 15 июля 1955 г. Карсавиной Ирине Львовне // Vilniaus universiteto bibliotekos rankrasciy skyrius (VUB) (Отдел рукописей Библиотеки Вильнюсского университета). F. 138-58.

- Статья (1992) — Статья и четыре стихотворения Льва Платоновича Карсавина (публ. А. и С. Клементьевых) // Вестник РXД. Париж; Нью-Йорк, 1992. M 1 (164). С. 135-153.

- Столович (2005) — Столович Л.Н. История русской философии. Очерки. М.: Республика, 2005. 495 с.

- Указ — Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28.09.1955 г. «О досрочном освобождении и репатриации немецких военнопленных, осуждённых судебными органами СССР за совершенные им преступления против народов Советского Союза в период войны» // Сборник Законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета 1938 — июль 1956. М., Издательство юридической литературы. 1956. С. 411-414.

- Шаронов (2018) — ШароновВ.И. Карсавин Скржинской «Именно вы связали мою метафизику с моей биографией и жизнью вообще.» // Философские эманации любви. Москва: ИФ РАН, 2018. С. 384-433.

- Шаронов (2016) — Шаронов В.И. К истории мифа о переходе Л. П. Карсавина в католичество // Слово. ру: Балтийский акцент. Калининград, 2016. Т. 7. M 2. С. 88-96.

- Шаронов (2019) — ШароновВ.И. Старый фотоснимок могилы Л.П.Карсавина многие десятилетия скрывал точную дату его смерти // История. Научное обозрение OSTKRAFT. М.: Модест Колеров, 2019. M 3 (9). С. 157-163.

- Шаронов: Послесловие (2019) — Шаронов В.И. Старый фотоснимок могилы Л.П. Карсавина многие десятилетия скрывал точную дату его смерти. Послесловие // История. Научное обозрение OSTKRAFT. М.: Модест Колеров, 2019. M 4 (10). С. 180-181.

- Xоружий (2018) — Хоружий С. С. Лагерный цикл как философское завещание Л. П. Карсавина // Философский полилог: Журнал Международного центра изучения русской философии. СПб., 2018. M 2. С. 29-40.

- L. Karsavino baudziamoji byla (Уголовное дело Льва Карсавина) // Lietuvos ypatingasis archyvas (Особый архив Литвы). Fond К.-1. Ap. 58.

- Sommer (1958) — SommerE.F. Vom Leben und Sterben eines russischen Metaphysikers. Ein verspäteter Nachruf auf Leo Karsavin (f 12.7.1952) // Orientalia Christiana Periodica 24 (1958). S. 129-141.

- Xoruzij, Lesourd (1996) — Xoruzij S. S., Lesourd F. Un poème inédit de L. P. Karsavin // Revue des études slaves. T. 68. Fasc. 3. Paris: Institut d'études slaves, 1996. P. 399-400.