«Ни рано ни поздно»: освоение философско-художественного наследия поэта Ю. П. Кузнецова

Автор: Ламосова Наталья Вячеславовна, Лексина Анна Владимировна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Юбилеи классиков: ориентиры культурных практик

Статья в выпуске: 4 (28), 2021 года.

Бесплатный доступ

Восьмидесятилетний юбилей Ю. П. Кузнецова (1941-2003), одного из наиболее масштабных русских поэтов-философов XX века, побудил авторов проанализировать предпринятые за последние полтора десятилетия исследовательские усилия, направленные на научное освоение его наследия. Использованы материалы научно-просветительских конференций, прошедших за этот период в Москве и Краснодаре. Введены в научный оборот новые находки рукописей и документов, относящихся к раннему периоду творческой биографии поэта. Рассмотрены наиболее важные материалы XV международной научно-практической конференции, тема которой - «Между миром и Богом» - позволила глубже раскрыть вершинный этап становления художественного мира Ю. Кузнецова. Подчеркивается важность использования информационных технологий для популяризации творчества поэта. Сделан вывод о высокой результативности кузнецовских форумов, ежегодно организуемых Институтом мировой литературы, Литературным институтом им. А. М. Горького и Союзом писателей России.

Творчество ю. п. кузнецова, русский мир, русский миф, христианская тема в поэзии рубежа хх–ххi вв., кузнецовские чтения и конференции 2006–2021 гг., рукописное наследие поэта, литературный музей кубани

Короткий адрес: https://sciup.org/170191475

IDR: 170191475 | УДК: [061.3+091.5]:[7.071.1:82-1]:929(470.620)”196/200” | DOI: 10.36343/SB.2021.28.4.000

Текст научной статьи «Ни рано ни поздно»: освоение философско-художественного наследия поэта Ю. П. Кузнецова

ГРНТИ: 13.01.13

ВАК: 24.00.01

«Ни рано ни поздно»: освоение философско-художественного наследия поэта Ю. П.Кузнецова

“Neither Early Nor Late”: Mastering the Philosophical and Artistic Heritage of the Poet Yuri Kuznetsov

«Мир мой неуютный», — так Юрий Кузнецов определял свою жизнь. Пройденный им путь показал, что люди далеко не сразу прислушиваются к сказанному гениями и относятся к личностям гигантской творческой мощи неоднозначно. Но когда период хаоса сменяется периодом созидания, динамика перемен объективно убеждает в точности прозрений, еще недавно казавшихся невероятными чуть ли не большинству современников. Перемены эти — хороший знак. После кризисной ломки представлений культурное самочувствие людей становится более цельным, позволяющим принять и достойно оценить жизненный и творческий выбор поэта-философа.

Говоря об этом, не забудем, что малой родиной Юрия Поликарповича Кузнецова была Кубань и дебютную книгу стихов он издал в Краснодаре, хотя впоследствии, с 1970-х, жил в Москве, преподавал в Литинституте, вел отдел поэзии в одном из московских журналов. Путь возмужания его таланта значим как пример ясно осознанной гражданской позиции, пример самоопределения в меняющемся мире на основе все более глубокого понимания и усвоения культурной ментальности своего народа.

В перипетиях прижизненного / посмертного признания Юрия Кузнецова как в зеркале отразились характерные особенности портрета современного общества. Какие из этих особенностей благоприятствуют, какие мешают пониманию гения? При ответе на вопрос мы рассмотрим материалы Кузнецовских чтений и конференций, которые состоялись в течение 15 лет, с 2006 по 2021 г., а также обратимся к музейным фондам КГИАМЗ им. Е. Д. Фели-цына, где есть рукописи поэта и другие документальные свидетельства незаурядной творческой биографии. Комплексное сочетание методов литературоведческого, религиознофилософского, историко-фактографического, статистического и культурологического анализа позволит решить три взаимосвязанные исследовательские задачи, о которых будет сказано позже. Их цель — уяснить условия, необходимые для того, чтобы современники не «отставали» от гениального поэта, а на основе его произведений, мысля вместе с Мастером, глубже поняли суть цивилизационного выбора России.

Выдвигавшиеся ранее трактовки творчества Юрия Кузнецова в свете неомифоло-гизма (В. Ю. Новикова [16, с. 62–63], Э. А. Рахматуллина [13, с. 171–175], А. Ю. Большакова [13, с. 94–100] и др.) или в духе амбивалентности (А. А. Дуров [13, с. 82–93]) затемняют суть выбора, принципиально значимого в культурном и гражданском плане. Герменевтические штудии, будь то параллели с сюрреалистами и Магриттом ([С. Ф. Дмитриенко, [22, с. 35–59], с Маяковским (В. А. Редькин [18, с. 51–61], С. М. Казначеев [10, с. 51–61]) или с Бродским (К. Н. Анкудинов [13, с. 67–76], Д. Л. Быков [1]), также уводят в сторону от возможности вникнуть в характер творческой эволюции поэта-мыслителя, увенчавшейся созданием христианских поэм.

Проходившую в печати информацию о вечерах, конференциях и других мероприятиях в честь Юрия Кузнецова до 2013 г. включительно содержит библиографический указатель В. В. Огрызко «Юрий Кузнецов — поэт образов и концепций» [14]. Но с момента составления этого справочника минуло восемь лет. За это время «обветшали» рассказы о биографии и творчестве Юрия Кузнецова как «отверженного».

Вячеслав Огрызко, возможно, чувствовал слабость такой позиции и поэтому озаглавил свою итоговую статью к пятитомнику стихотворений поэта «Мрачный одинокий талант» (2013), как бы укрывшись за цитатой из чужого дневника 2003 г.: «…Скульптор Петр Чусовитин отметил в своих записях: “14.00. Троекуровское кладбище, похороны. Рядом с могилой Кузнецова оказалась могила убитого киллерами директора Уралмаша Белонен-ко с бюстом работы Грюнберга, а еще ближе могила академика Андрея Болибруха”. Затем Чусовитин подчеркнул: “Кузнецова хоронили как эмигранта в чужой стране. Да он и был внутренним эмигрантом, чужим среди своих… Кто понимал его мрачный одинокий талант?”» (Цит. по: [7, т. 5, с. 637–713]).

Мы бы причислили ярлык писателя-одиночки к избитым и выдохшимся, если бы Дмитрий Быков в августе 2021 г. не реанимировал слухи об «отверженности» Юрия Кузнецова, представив в журнале «Дилетант» (№ 8), а также на страницах Живого Журнала свое эссе «Юрий Кузнецов». Оно начинается словами: «Среди литераторов почвенного лагеря — славянофилов, евразийцев, имперцев, оккультистов, неоромантиков и так далее — талантливых людей всегда было мало» [1]. Быков упоминает, что на Юрия Кузнецова «возлагались надежды», он «действительно был поэт с потенциями гения; иное дело, что реализовались они далеко не в полную меру» [1]. Финальные суждения эссеиста в точности повторяют начально заданный посыл: «почему Кузнецов оказался в почвенном лагере, можно спорить долго. В семидесятые он был скорей одиночкой, потому что со своими ладил еще хуже, нежели с чужими, да и вообще мало с кем дружил в силу исключительного самомнения. Читаешь воспоминания о нем — он обязательно с какого-то момента напоминает собеседнику его истинное место… Что не было позой — так это искренняя установка на хтоническую мрачность, не на гуманизм, присущий просветителям, а скорее на что-то вне и кроме человека. Поэму “Сошествие во ад” он написал, и она не лишена изобразительной силы; поэма “Рай” осталась недописанной. Кузнецов выбрал почвенный лагерь не потому, что он сулил быструю карьеру и помощь государства: чтобы не было никакой двусмысленности, признаем, что репрессивная по своей природе, обскурантистская и малоодаренная “русская партия” постоянно предлагала власти свои услуги, но власть тогда пользовалась ими избирательно, да и сегодня не спешит опираться на крайних националистов. С христианством у Кузнецова были отношения крайне сложные — и поэма его “Путь Христа” скорее о собственном “крестном пути”… самоотождествление понятное и нередкое, но сомнительное. Правду сказать, христианских чувств лирический герой Кузнецова почти не знает» [1].

Д. Быков видит «единственное оправдание нашего времени» в том, что оно «скомпрометировало многие сакральные понятия, в том числе “русскую идею” в ее почвенном выражении, симметрично завершив круг русской мысли — от Владимира С. Соловьева до Владимира Р. Соловьева. И теперь говорить об истории этой мысли можно трезво — это и есть дело ближайшего будущего; судьба и творчество Кузнецова будут в этом разговоре важным свидетельством. Если, скажем, Валентина Распутина эта идея просто погубила, то в случае Кузнецова совпала с его душевным, так сказать, уклоном и дала трагические, иногда смешные, но в целом выдающиеся художественные результаты» [1].

Эссе, к сожалению, показывает, что имя Юрия Кузнецова снова пытаются вовлечь в прояснение амбиций и споры пристяжных беллетристов западнического и почвеннического лагеря. Этого нельзя допустить. В статье мы расскажем, как на самом деле в последние 15 лет развивается кузнецововедение (да позволено нам будет пользоваться термином, не столь привычным, но имеющим полное право существовать наряду с термина- ми «пушкиноведение», «лермонтоведение», «шекспироведение»).

Во-первых, рассмотрим, какую роль в освоении философско-художественного мира Кузнецова сыграли ежегодные научные конференции, с 2007 г. организуемые в Москве силами Института мировой литературы, Литинститута им. А. М. Горького и Союза писателей России. Немало ценного накоплено в преемственном, от года к году все более плодотворном обмене мыслями, практическими и теоретическими наработками ученых, педагогов, литераторов. Во-вторых, сопоставим этот корпус материалов, дающий немало для просветительской работы с читателями, с результатами Кузнецовских чтений на малой родине поэта, в Краснодарском крае. В-третьих, расскажем о находках в фондах Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына (КГИ-АМЗ). Это рукописи и документы, подаренные Юрием Поликарповичем Кузнецовым в 1991 г. его филиалу — Литературному музею Кубани. Они касаются моментов писательской биографии, тесно связанных с культурной жизнью Краснодара 1960-х гг. Обнаружение и введение в научный оборот автографов, стихотворений, неизвестных документов о жизни писателя — вот что самым непосредственным образом способствует научному освоению различных аспектов творчества.

Неоднозначное отношение к стихам Юрия Кузнецова обозначилось уже в конце шестидесятых. Далее поляризация мнений усиливалась. Поэт, самостоятельный, бескомпромиссный, шел богатырскими шагами, что восхищало всех, включая не поспевавших за ним соперников. То, что его траектория не зависела от «течений» и «волн» литературы 1970–1980-х, немало смущало идеологических менторов. Силу замешательства показала стена безмолвия, воздвигнутая вокруг имени Юрия Кузнецова в последнее десятилетие его жизни. Страна не сразу узнала о том, что поэт умер 17 ноября 2003 г.; лишь на девятый день в официальных СМИ прошло сообщение об утрате. Информационная пауза, сама по себе вызывающая вопросы, так и «зависла» в напоминание о временах, когда «наверху» не знали, как позиционировать себя по отно- шению к этой творческой единице. Сыновнее отношение Юрия Кузнецова к родной стране было монолитом и в лихую годину, на которую писательский цех реагировал нестройно: одни уезжали, другие увлекались разоблачительством, третьи жаловались на трудности и писали «чернуху». Стержень гражданской позиции Кузнецова остался прочным, как и всецелая приверженность родной культуре. Поэт понимал: вне этого мы лишимся бытийной опоры, не сбережем страну, загубим свое будущее.

Схемы, доводы и логические построения рационального «эго» не властны над гениями. Их поэтическая способность — дар от бездонной глубины коллективного бессознательного; матрицей выступает надиндивидуальное начало, по природе своей близкое древним пластам мифа, истокам этнических языков и культур. Модернисты-эгоцентрики пошли против этих истоков, дав мировой культуре XX столетия множество вариантов неомифо-логизма. Чтобы перешагнуть путы фантазийной манеры философствования, отказаться от игры в «тексты по поводу текстов» и прийти к онтологическому реализму, требовалось иное (народное или, как говорили славянофилы, смиренное начало).

Юрию Кузнецову было по плечу вырасти из поэта с сильным мифологическим чутьем в поэта христианского: « И услышите голос Христа, / А не шорох страниц», — написал он в 2001 г. [5, с. 389]. Все гениальное просто. Кузнецов это доказал, пройдя путь к православию не инверсивно (по вектору мысли, направленному от нас к началу первого тысячелетия нашей эры), а так, как две тысячи лет назад шли непосредственные ученики и последователи Учителя. Ради вектора от них к нам как выбора, спасительного для соотечественников, он писал «Путь Христа», «Сошествие в ад». И на последнем земном пределе запечатлел этот вектор не как чаемый, а обретенный. Это очевидно в стихотворениях «Новое солнце» ( «И оно никогда не зайдет» [5, с. 388]), «Полюбите живого Христа», «Преображенный храм» ( «Свеча… зажглась сама собой» [5, с. 390]), «Молитва» ( «Как прежде, молится сей вздох сквозь дождь и снег: / — Ты в небесех,— мы во гресех — помилуй всех!»

[5, с. 414]). Поэма «Рай» тоже об этом, но не дописана до конца.

Тип интеллектуализма, в лоне которого все мы воспитывались, непривычен к феномену восхищения в средневековом смысле (не индивидуализированном, смиренно принимающем изумление как состояние, даруемое свыше обычного человеческого разума). Данности христианских откровений были неожиданны и для искренних поклонников кузнецовского таланта, тех, кто много лет с увлечением следил за эволюцией его художественного метода.

«Между миром и Богом» называлась XV международная научно-практическая конференция (18–19 мая 2021 г., Москва, Литературный институт им. А. М. Горького), посвященная изучению и популяризации наследия Ю. П. Кузнецова. Это приуроченное к 80-летию со дня его рождения событие можно назвать незаурядным не из-за того, что цифра 15 в своем роде тоже юбилейная. Конференция, видимо в силу избранной темы, показала, что куз-нецововедение тоже не стоит на месте: постепенно исчезает, растворяется стена, которая препятствовала пониманию вершинных художественных открытий гениального поэта.

От четырнадцати предыдущих пятнадцатую конференцию отличали время и формат проведения (не только очный). Из-за COVID-19 форум перенесли с февраля на середину мая; некоторые из докладчиков, не присутствуя в зале, выступали онлайн. Интернет-коммуникация избавила от необходимости съезжаться из самых разных городов, чтобы поучаствовать в содержательном обмене идеями. И, что особенно порадовало в плане доступа к аудитории, запись обоих дней конференции была выложена в YouTube [2] [3]. Ее можно просматривать в виртуальном режиме всем, кто захочет ознакомиться с состоявшейся дискуссией, повторно прослушать какие-то ее моменты, чтобы глубже продумать озвученные участниками мысли о творчестве поэта.

Важным также, на наш взгляд, явилось принятое на XV конференции решение опубликовать сборник ее трудов в электронном виде, чего ранее не делалось. Думаем, аналогичного пути целесообразно придерживаться в дальнейшем: цифровой контент позволяет иллюстрировать тексты любым визуальным материалом, включая видеозаписи. Он предпочтителен для эффективной просветительской работы с неограниченно широкой публикой, да и в плане оперативного ознакомления коллег с ежегодно расширяющимся массивом кузнецововедения тоже имеет преимущества перед бумажными изданиями. Скажем более: очень полезно перевести в электронный вид и тем самым сделать доступными для онлайн-прочтения сборники трудов четырнадцати более ранних кузнецовских конференций, состоявшихся на базе ИМЛИ и Литинститута им. А. М. Горького в 2007–2020 гг.

Все они, по традиции, совпадали с днем рождения Юрия Поликарповича (11 февраля) или приурочивались к первой-второй десятидневке месяца. Почитатели, исследователи творчества, ученики и друзья поэта приезжали со всех регионов и республик Российской Федерации, из ближнего и дальнего зарубежья (Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Болгария, Турция и др.), чтобы поделиться мыслями, воспоминаниями, рассказать, какую роль сыграли в их жизни произведения Мастера, его поступки, его личный пример.

Судить о содержательном богатстве кузнецовских форумов позволяют регулярно публиковавшиеся сборники текстов сообщений и докладов, присланных организаторам научных мероприятий. По названиям конференций видно, сколь серьезные вопросы были предметом рассмотрения. «“Он стоял перед самым ответом”: Вера и судьба России» (2007) [15], «Сын Отечества» (2008) [18], «Миф и действительность в творчестве Юрия Кузнецова» (2009) [13], «Юрий Кузнецов и Россия» (2010) [23], «Юрий Кузнецов и мировая литература» (2011) [22], «Юрий Кузнецов и христианский мир» (2012) [25], «Русский мир и Европа» (2013) [8], «Пространство и время в творчестве Юрия Кузнецова» (2014) [8], «Юрий Кузнецов и русская поэзия XX века» (2015) [9], «Юрий Кузнецов и будущее русской литературы» (2016) [21], «Юрий Кузнецов и литературный процесс» (2017) [10], «Юрий Кузнецов и Литературный институт (2018) [10], «Родное и вселенское в творчестве Юрия Кузнецова» (2019) [11], «Юрий Кузнецов и Победа» (2020) [11].

О соотношении заслушанного изустно / зафиксированного в сборниках можно отчасти судить по данным, которые мы приведем. Сборник I конференции (двухчастный, в целом более 290 с.) содержал 26 работ, но устных выступлений в актовом зале ИМЛИ 14– 15 февраля 2007 г. было почти вдвое больше. Восстановить их можно по видеозаписи, которая делалась в ходе заседаний. Из анонсированных в программе II конференции (2008) 38 выступлений в сборнике присутствовало 25; в сборнике V конференции (2011) из 33 докладов опубликовано 15.

В первое время (период с 2007 по 2012 гг.) результаты конференций публиковались ежегодно, сборники раздавали приехавшим на следующую конференцию. С 2013 по 2020 гг. начали печатать раз в два года: под заголовком «Кузнецовские чтения» обобщали материалы двух конференций (в общей сложности это составило три книги).

Один из сборников выделяется в общем ряду. Он был издан тиражом 1000 экземпляров на средства гранта, предоставленного Литературному институту в 2010 г. В этом прекрасно оформленном томе конференции «Юрий Кузнецов и Россия» более 400 страниц (36 докладов и 2 приложения, в том числе и записи семинаров, которые вел Юрий Поликарпович в Литературном институте) [23]. Обложка книги визуально напоминает учебник «Русская речь» для первоклассников — хорошо знакомый всем символ советской школы 1950–1980-х гг. Краснодарская художница Александра Тараненко обрамила фотографию Юрия Кузнецова близкими русскому сердцу пейзажами. Вместе с картиной Шишкина «Рожь» тут полотна многих певцов родной земли: Саврасова, Васильева, Левитана, Корина… Замысел удался, все получилось настолько родным, что художница решила поставить свою девичью фамилию — Кузнецова; она была Сашенька Кузнецова, когда пошла в первый класс. Кузнецовых в России много. Просто однофамильцы… Просто земляки… Однако перекличка знаменательна.

К сожалению, другим сборникам не везло с тиражами (стандарт — 100 экземпляров, но были и случаи выпуска тиражом 50 экземпляров). Страдало и качество допечатной под- готовки. Крайне нелепыми и обидными недоработками, небрежной версткой отличились томики VI и ХIII–ХIV конференций [25] [10]. Их, с исправлением допущенных издателями ошибок и погрешностей, нужно в первую очередь перевести на цифровые носители.

Как вклад в расширение круга просветительской, научной литературы сборники кузнецовских форумов — достойное подспорье на пути к пониманию творчества поэта. Побуждающее к мыслям качественное чтение позволяет вникнуть в проблемы, которые он поднимал как гражданин и верный сын своей Родины. Прислушаемся к мнению профессора Тверского государственного университета В. А. Редькина: «Более песенный поэт, который, подобно Рубцову, через песню к народу приходит — как бы его ни замалчивали, он пробивается. А такой метафорический, мифологический поэт как Кузнецов не может пробиться к сознанию широких масс без помощи СМИ, учителей, ученых… Рано или поздно, а до народа дойдет, что это за величина — Юрий Кузнецов» (цит. по [17, с. 13]). Эта высказанная в 2008 г. мысль справедлива.

Кузнецов — поэт глобального масштаба, удивительной глубины проникновения в противоречия человеческой души и памяти. Его путь постижения жизни земной, духовный горизонт его исканий широк и объемен. У тех, кто познакомился хоть с одним шедевром этого мастера поэтического слова, возникает желание не останавливаться, идти дальше. «Цепляет» парадоксальность мысли, самобытный слог, точность зарисовок, емкие афористичные характеристики событий и проблем. С Кузнецовым мы более проницательно видим суть кризисных точек минувшего столетия, более требовательно смотрим на самих себя. Электронные депозитарии, включенные в сетевые онлайн-библиотеки, и самостоятельно существующие цифровые публикации произведений Юрия Кузнецова также, со своей стороны, дают немало для того, чтобы читатели продолжили свой путь к постижению этого художника.

Уловить в его посланиях путеводную нить в Вечность, понять «срединного человека» родной культуры, расшифровать, как этот неподдельный гений узрел ее «золотое сечение», удается не всякому. В этом смысле просмотр на YouTube записей конференции «Между миром и Богом» способствует пониманию вершинного этапа творческой эволюции поэта. По содержанию и уровню прозвучавших выступлений конференция вполне оправдала название юбилейной.

Юрий Поликарпович в 2021-м, в свои 80 лет мог бы еще жить. Он ушел рано, когда ему было только 62. Оставил нас самих вникать в то, что видел ясно, отчетливо. Из заслушанных 18–19 мая докладов многие показывают, что за 15 лет мы тоже стали понимать больше и яснее.

В тексте «Сказания о Сергии Радонежском» (1980) есть афоризм о том, что всему свое время — и предвидению, и осуществлению преображения, о котором народ затем несет память через века. «Ни рано ни поздно приходит герой. / До срока рождается только святой — / Об этом недаром / Седое сказанье живет испокон» [6, с. 41]. Словосочетание «ни поздно ни рано» приобрело еще одну грань смысла, когда стало заглавием стихотворного сборника, выпущенного издательством «Молодая гвардия» в 1985 г. Были и другие грани. Не перечисляя их, скажем в общем: Кузнецову дорого понимание того, что вечность прозрачна и абсолютно устойчива. Время течет, но вечность не проходит, поэтому мы «ни рано ни поздно» (всему свой срок) сталкиваемся с ней как с объективной данностью мира.

Сила гениальных провидений также объективна. Они ни рано ни поздно сбываются. В этом смысле гений не ушел, а сопутствует нам в совместном движении навстречу нашему будущему.

Слушая докладчиков конференции «Между миром и Богом», мы, присутствовавшие в зале, ловили себя на мысли, что фраза «ни рано, ни поздно» уже не отсылает к неопределенно гадательным срокам: понимание рождается на наших глазах, сейчас . Коротко передадим содержание докладов, которые рекомендовали бы в первую очередь прослушать (посмотреть в видеозаписи) через YouTube.

Волновавшая поэта проблема — как соединить традиционные ценности наших предков-славян и классическое наследие рус- ской литературы с благой вестью Христа — отчетливо прозвучала в докладе М. А. Кильдя-шова «Христодицея Юрия Кузнецова». Величайшая заслуга поэта-пророка — нести свет божественной любви, истины людям, пока еще блуждающим во тьме. Даровать им надежду на то, что «весь я не умру» (пушкинские животворящие струны в поэзии Кузнецова звучат настойчиво и жизнеутверждающе). Важным при этом, отметил М. А. Кильдяшов, становится стремление поэта разработать «золотые жилы» живого слова, которые продолжат свое существование в творческом наследии потомков. И залогом успеха такой преемственности становится именно обращение поэта к Богу, являющемуся неисчерпаемым источником добра и света. Кузнецов подходит к решению данной проблемы творчески: создает «живое пространство и преодолевает время». В его поэмах, подчеркнул докладчик, Христос явлен в русский мир и окружен русским фольклорным представлением о бытии: он не альфа, но азъ, первая буква славянского алфавита. Движение человека к богу-Христу — антроподицея — дополняется движением бога-Христа к человеку — теодицеей и христодицеей, что проявляется в преодолении времени, убивающего любое материальное начало. Слово побеждает тлен. Победа над временем, а вместе с ним — над смертью, в поэмах Кузнецова передана как уничтожение мальчиком-Христом конца книги судеб, из которой он вырвал последний лист. Дарованная тем самым надежда на вариативность развития событий, на бесконечность жизни и животворящего слова порождает не только иную реальность, но вечность и вневременность, соединяющие в художественном мире Кузнецова человека с Богом.

Полемическое выступление С. К. Крюкова «Образ Христа в последних поэмах Юрия Кузнецова» имело целью защитить христианское мироощущение поэта от настойчиво приписываемых ему постмодернистского толка критиками «личного пафоса» (эгоцентризма) и манерности. Сила образной системы Кузнецова как раз и состоит в том, что его герои не умозрительны: читатели видят живого Христа, проходят вместе с ним исторический путь по дорогам детства, юности, а потом и крестный путь на Голгофу.

В. С. Петров в сообщении на тему «Образ мысли. Поэтика Юрия Кузнецова» использовал кузнецовский образ расходящихся по воде кругов для герменевтического анализа смыслов в пространстве стиха: расхождение между кругами земными и небесными — символ конфликта русской и западной культур, по-разному воплотивших в своем развитии христианские заповеди.

Тему расходящихся кругов продолжил и расширил В. Н. Шульгин («Ю. П. Кузнецов — певец русской цивилизационной альтернативы») в своих суждениях о том, что поэт верен исторической миссии, которая воплощает не внешние формализованные стороны христианства (что более свойственно западной культурной традиции), но внутренние, духовные смыслы, ведущие человека по пути самосовершенствования. Суть такого противостояния наиболее тонко воплотили православные аскеты, старцы и поэты-классики (хранители русской культурной традиции XIX в.). В продолжение идей евразийства автор доклада сказал, что Кузнецов пророчески предупреждает народы Востока: сплотиться на русском цивилизационном пути — значит сохранить единство разнообразия народов под эгидой сильного и справедливого государства.

Несколько заслушанных на XV конференции докладов затронули проблему интертекстуальных связей. В докладе «“Дан-това стрела” в творчестве Юрия Кузнецова» А. В. Воронцов раскрыл следующую линию, обнаруженную им в поэме «Сошествие в ад». Христоцентрическая направленность этой поэмы способствует более глубокому проникновению в масштабность новозаветного события, отображенного в поэме Данте. Дантов ад населен его личными врагами и очень походит на индивидуалистический вызов поэта современникам. Сославшись на строку из «Золотой горы» Кузнецова «где мрачный Дант алкал», докладчик сказал, что круги ада, изображенные Данте, ведут не к восхождению и спасению, как ведет читателя вместе со Христом Кузнецов, но к мести, которой алчет мрачный Дант, огорченный и опустошенный потерей Беатриче. Опускаясь за Данте по кругам ада, читатель вместе с ним переживает личное горе поэта. Сходя по этим кругам вослед за Кузне- цовым, читатель ощущает общечеловеческую тоску по несовершенству мира, которую можно преодолеть лишь приобщившись ко Христу — источнику любви и мудрости.

Иного рода, однако не менее содержательный образец интерпретации интертекстуальных связей представил П. Н. Рыбкин, анализирующий «Похождения Чистякова». Он проследил связи этой сатирической поэмы с текстами Гомера, Рабле, Шекспира, Гоголя, Нарежного, Блока, Набокова и с книгой Бахтина о раблезианской смеховой культуре. Представленный на суд участников конференции «опыт сравнительного анализа» выполнен изящно, остроумно и содержит богатую коллекцию метких комментариев на основании данных антропонимики, топонимики, нумерологии и проч.

Диапазон тематики докладов обширен, что объясняется многослойностью проблем: поэтическая вселенная Юрия Кузнецова вбирает их и высвечивает с разных ракурсов. Интерес к наследию поэта, как видим, не угасает, становится все более острым и захватывающим и при этом глубоким.

Продолжается расширение текстовой и фактографической базы материалов, связанных с жизнью и творчеством Кузнецова.На XV конференции было доложено о рукописях стихотворений, которые Юрий Поликарпович подарил летом 1991 г. Литературному музею Кубани [4]. Текст доклада можно прослушать [2], можно и прочитать, так как он опубликован в конце ноября 2021 г. в Литературной газете [12].

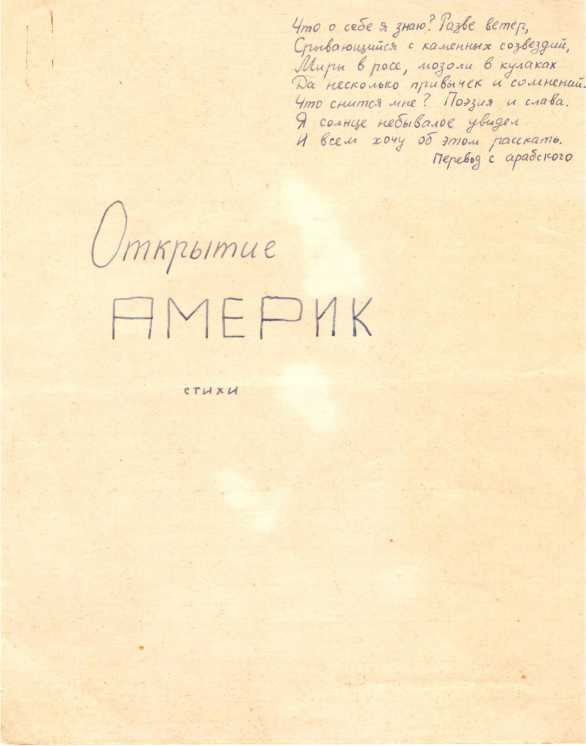

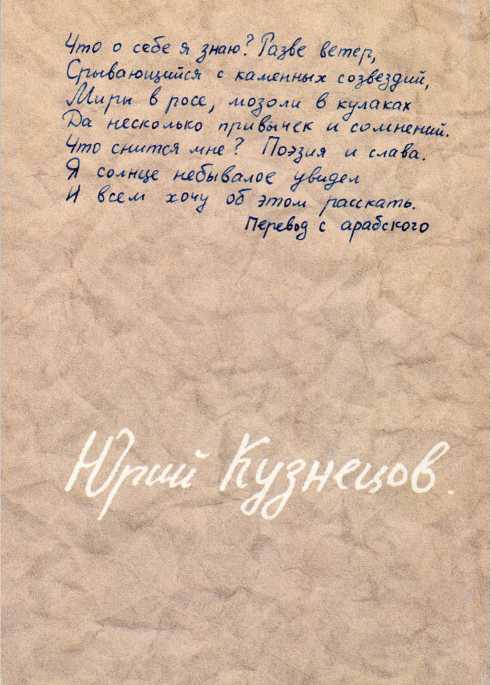

В настоящей статье мы публикуем фотографии четырех рукописных автографов со стихотворениями поэта, которые были представлены публике в Краснодаре на выставке в честь 80-летия писателя, экспонировавшейся в Литературном музее Кубани с февраля по ноябрь 2021 г.

Из четырех клетчатых страничек простой школьной тетрадки одна служила обложкой самодельного издания (Рис. 1). В середине на ней расположено название сборника: «Открытие АМЕРИК. Стихи». В верхнем правом углу — поэтическое переложение с арабского языка, которое автор сделал эпиграфом ко всей рукописной подборке. Арабский ис-

Рис.1. Обложка рукописного сборника «Открытие АМЕРИК»

Fig. 1. Cover of the handwritten collection Discovery of AMERICAS

дельной книги, на каждом листе — по стихотворению.

Стихотворение «Пилотка» текстуально соответствует редакции, которая известна по рукописной тетради «В конверте без марки», имеющей пометку «26 апреля 1962 г. Чита». Во времена литинститутской учебы поэт включил стихотворение в рукописную подборку «Равновесие» (1968). Тогда же оно вышло в июльском номере журнала «Юность» (раздел «Стихи молодых»), однако с иными относительно подборки «Равновесие» вариантами пяти строк: 5-й, 6-й, 9-й, 10-й, 11-й. Соответствующие разночтения учтены в первом томе собрания стихотворений Кузнецова, где представлены стихи 1953–1964 гг. [7, т. 1, с. 127– 128]. Приведем текст «Пилотки», записанный на листке (рис. 2) из фондов Литературного музея Кубани.

Еще не всюду в мире тишина, Еще земля, как в трещинах, в границах.

И мне пилотку выдал

точник пока отыскать не удалось. И поскольку эти семь строк содержат характеристику начинающего свой путь в литературу поэта, мы не исключаем, что вольное переложение сделал он сам в качестве своего манифеста.

На титульном листе сборника читаем:

старшина;

Она на складе десять лет хранилась.

Я тех, кто был на фронте, не судил За то, что мы на черном хлебе жили, Что я еще под стол пешком ходил, А для меня уже пилотку шили.

Что о себе я знаю? Разве ветер, Срывающийся с каменных созвездий, Миры в росе, мозоли в кулачках Да несколько привычек и сомнений. Что снится мне? Поэзия и слава.

Я солнце небывалое увидел И всем хочу об этом рассказать. (Перевод с арабского)

Еще три листка из тетрадки в клеточку представляют собой страницы само-

Они ложились у побед костьми,

Нас оградив от вражьей темной силы…

Мы сделаем такое, черт возьми, Чтоб после нас пилоток не носили!

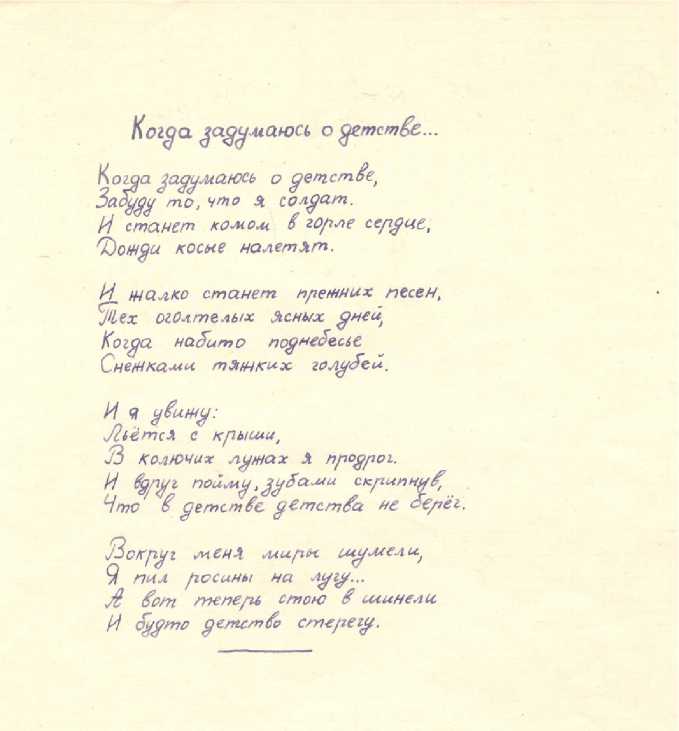

На третьем листке (рис. 3), подаренном Кузнецовым музею, — лирическое исповедальное стихотворение,в котором тема мира и войны сопряжена с темой детства как идеального золотого века, утрачиваемого каждым из нас при вступлении во взрослую жизнь. По включенным в сюжет реалиям обстоятельств и размышлениям солдата срочной службы можно заключить, что текст написан в период читинской службы (до сентября 1962 г.).

Когда задумаюсь о детстве, Забуду то, что я солдат, И станет комом в горле сердце, Дожди косые налетят.

И жалко станет прежних песен, Тех оголтелых ясных дней, Когда набито поднебесье Снежками тяжких голубей.

П илОтка.

^ще не ^сюдд ^ агаре тишина, Ч-ще. ргл^лЯ, Как 8 трещинах, б границах. И лине пилотку ^ндал старшина ;

Она на складе десять лет хранилась.

9 тех, кто 5дм на дронте, не сддил За то, что мн на черное хлебе /нала, Что а еауг, песиков под стол ходил, Я длА ллСнА gWe пилоткд аса ли.

Она лоснились д побед ^остьлси, Нас огради^ от ^ран/с-еа т-ёллмоа силен.., ЯХн сдейаби такое, чёрт ^илал, Что^ после нас пилоток не носила!

И я увижу:

Льется с крыши,

В колючих лужах я продрог.

И вдруг пойму, зубами скрипнув, Что в детстве детства не берег.

Рис. 2. Рукопись стихотворения

Ю. П. Кузнецова «Пилотка» Fig. 2. Manuscript of Yu.P. Kuznetsov’s poem “The Side Cap”

Вокруг меня миры шумели,

Я пил росины на лугу…

А вот теперь стою в шинели

И будто детство берегу.

Рис. 3. Рукопись стихотворения Ю. П. Кузнецова «Когда задумаюсь о детстве…». Fig. 3. Manuscript of Yu.P. Kuznetsov’s poem “When I Think about My Childhood ...”

Стихотворение о красоте мира и тяге к ней. Воспоминания о детских счастливых впечатлениях роднят душу человека с шумящими мирами и совершенством природы, прекрасными в своей естественной и необходимой чистоте.

На четвертом листе (рис. 4) записано стихотворение «Стол», примечательное тем, что оно не печаталось ни в одном из прижизненных сборников и отсутствует в томах собрания сочинений Кузнецова, выпущенных издательством «Литературная Россия».

Я знал его еще мальчишкой

И знал его всю жизнь потом.

Горел под лампой- рыжиком

Он козырным тузом.

Весь книгами засыпан,

Как листьями земля.

На нем лежали Цыбин,

Есенин и Золя.

Я в комнате с ним вместе

Мечтал по вечерам.

Ему свои сомненья,

Как другу, поверял.

А если тяжко было мне,

То голову ронял,

Слезами, как чернилами,

Страницы заливал

…Я рухну, как под ношей,

С невысохшим пером,

Ребром стола подкошенный

Под сердце, как серпом.

Наивное, почти детское стихотворение несет в себе и предчувствие судьбы, и клятву исполнить творческое предназначение: не убояться неустанного труда, уйти «с невысохшим пером» (нести свою миссию не только до конца, но и за горизонтом земной жизни?). Поразительно, но лейтмотив «Весь книгами засыпан, / Как листьями земля» и тема смерти поэта за письменным столом, как воина на поле боя, возникли в позднем творчестве снова как предчувствие (теперь уже близкого) срока, когда поэту суждено уйти:

Странно и сладко звучат невечерние звоны.

Солнце садится, и тени ложатся на склоны.

Сладко и больно последние листья ронять.

Я возвращаюсь за письменный стол — умирать.

Автор поэмы «Путь Христа» (2000) обращается к Богу, прося у него поддержки и укрепления духовных сил:

Отговорила моя золотая поэма.

Все остальное — и слепо, и глухо, и немо.

Боже, я плачу и смерть отгоняю рукой.

Дай мне смиренную старость и мудрый покой.

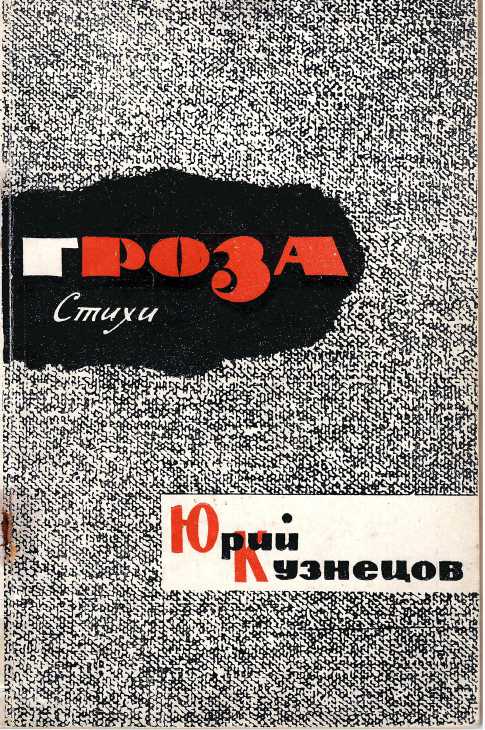

Перейдем от рукописей с ранними стихами к другим находкам, которые не менее ценны. Это два письма, документально зафиксировавших события, связанные с периодом подготовки к выходу в свет первой книги молодого поэта — сборника «Гроза», напечатанного Краснодарским книжным издательством в 1966 г. (рис. 5).

тел

^НСХЛ «?0 ЛлОЛиЧЦЬ*(кои.

И ^мал ^ю twa^Hb homovK. Гзрел ntg аа-мпоц,- рыжико Он Кор/рнылл

^°^ •

7$есь книгами Досыпан, Как листьЗ^и рлхиЭ.

На н<ё«н иемуаии цысГим, Есенин а

9 f Коллнате с ни-и ^-нес/тче р1Х<чтал ио Сечералл.

С-и^ с^ои соалйеньй, Как др^»^, по^ерал.

Jt -если там Ко jfc/ло алН€(

^Ld ЧОУЮ^у ронял, Сл^а^ми. , Как 9-ер мкл а иуи, Страницы ^али^сгА .

.,. 9 р^АН^, как Ис^ нишей, С н е^Ысок сии «а H-epo^i, РеЗро^у ситчо^а порксси-ене/ыа Ис>р огррбрг, Ка^ аерпелч .

Рис. 4. Рукопись стихотворения

Ю. П. Кузнецова «Стол»

Fig. 4. Manuscript of

Yu.P. Kuznetsov’s poem “The Table”

Об одном документе, подаренном Юрием Поликарповичем Литературному музею в 1991 г., — письме на бланке Краснодарского книжного издательства — Н. В. Ламосова рассказывала участникам майской конференции 2021 г. В настоящей статье мы приводим фотографии лицевой стороны (рис. 6) этого письма, которое редактор издательства Ангелина Константиновна Аванесова составила 10 июля 1962 г. С правой стороны коричневатого листа бумаги — адрес, куда и кому письмо было направлено: г. Тихорецк, ул. Степная, 1-а, кв. 7. Мачневу И. Н. Далее машинописный текст просьбы:

Уважаемый Иван Никифорович! Убедительно прошу Вас помочь разыскать нам адрес и координаты Вашего земляка поэта Юрия

Рис. 5. Сборник «Гроза» (1966)

Fig. 5. Collection Thunderstorm (1966)

Кузнецова. Будем очень благодарны! Редактор издательства Аванесова.

Адресат письма — Иван Никифорович Мачнев, участник Великой Отечественной, летчик, стал журналистом после демобилизации из армии. Приехал на Кубань в 1948 г., со временем возглавил отдел сельской молодежи в «Комсомольце Кубани», но печатался и на страницах тихорецкой районной газеты «Ленинский путь», дружил со многими тихоречанами. Вот почему ему и написала А. К. Аванесова, чтобы выяснить в военкомате г. Тихорецка армейский адрес Юрия Кузнецова, призывника осени 1961 г. Помощь не заставила себя ждать. На обратной стороне письма имеется надпись, сделанная простым карандашом:

«Чита 2, в. часть 40803. Кузнецов Юрий Поликарпович».

Однако армейская служба Кузнецова лишь поначалу проходила в Забайкалье. Когда молодому поэту сообщили, что его разыскивает редактор Ангелина Константиновна Аванесова, он уже знал, что в ближайшее время возможности переписываться с краснодарским издательством у него не будет. Об этом свидетельствует

, МИНИСТЕРСТВО^КУЛЬтуРЫ РСФСР

КРАСНОДАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

гор. Краснодар, ул. Красная, 74 Телефон 55-81

№ . Ю ИЮЛЯ.....-...... -196^

г-Тихорецк, ул.Степная, 1-а, кв.7 Мачневу И.Н.

Уважаемый Иван Ники^Шрович!

Убедительно прошу Вас помочь разыскать нам адрес и координаты Вашего земляка поэта Юрия Кузнецова. Будем очень благодарны! Редактор А . .

и адат ель отв а ■ /Аванесова/

6290-1000

Рис. 6. Письмо от 10 июля 1962 г. от А. К. Аванесовой И. Н. Мачневу. Fig. 6. Letter from A.K. Avanesova to I.N.Machnev of July 10, 1962

текст письма, хранящегося в фондах Литературного музея Кубани (рис. 7.)

Его текст:

Уважаемое издательство!

Посылаю заново переработанный сборник своих стихотворений. Прошу извинить, что за неимением машинки в армейских условиях пришлось много стихотворений написать от руки. Имея дело с моими стихами, прошу руководствоваться только такими, которые я включил в эту присланную рукопись. Необходимо также соблюдать сделанную мной последовательность стихотворений.

^^о.ьНсие.лизе. и^огпельст €о •

Постаю ^амбо п^раЗстапн^ С^орюдк сво^ гтыкотворл^. Про^ ч^милхть, Что ^ ^^^^ ^ооосакки б ар^^х ^о^х пр^лАлось ^ко^о ег»икотбор£ио«г написать от рдк“- И^5 У-ю с ^DiM4 tTOu, «ро^ рукоборот^бот^ только такали, Котора л бк^ючии. б эгид пршелаи^нз рукопись. Н-е<^-эс^и^ло также соб^ю^ать с^аинди» ^к»ю оос^р^-те-сьжость cwu-x-om^opLe-^t-oux..

Сбой а^рес.^лЛ рольчлйамх tMiti<№; дать мо№ ке ^когу, оотоллд, что л<^ нанра^ют. ЗдкРалвм на. ^иДх 8 го^ичидю коллоирро^д • к^р-nto б троянка.

31. Й. 62г.

Рис. 7. Письмо Ю. П. Кузнецова от 31 августа 1962 г. в Краснодарское книжное издательство

Fig. 7. Letter from Yu.P. Kuznetsov to the Krasnodar Book Publishing House of August 31, 1962

Свой адрес, для дальнейших сношений, дать пока не могу потому, что меня направляют буквально на днях в годичную командировку. куда-то в тропики.

По прибытию на место адрес свой сообщу немедленно.

С уважением Юрий Кузнецов 31.8.62 г.

Приведенные экспонаты из фондов Лит-музея Кубани раскрывают важные моменты взаимодействия с Краснодарским книжным издательством и ее сотрудником А. К. Аванесовой при подготовке к выходу первой книги Юрия Кузнецова «Гроза». Особенно ценно то, что эти рукописи и письма музею передал сам поэт.

Делясь радостью находок, не можем умолчать о фактах печальных.

Кубань — край, где прошли детство и юность будущего поэта-гения. Он свою малую родину не забывал, каждое лето навещал в Тихорецке свою маму Раису Васильевну. Она скончалась в самом конце 1990-х, похоронена на Тихорецком кладбище рядом со своими родителями, в доме которых с 1943 г. жила и растила осиротевшего без отца Юру.

Юность талантливого парнишки была связана и с Краснодаром, он год учился в пединституте, сотрудничал в молодежном отделе одной из краснодарских газет. Они вместе с Вадимом Неподобой были звездами первой величины на состязаниях стихотворцев в сквере на углу ул. Октябрьской и Мира (его называют «сквер со слоником»).

Наш Южный регион должен гордиться тем, что дал жизнь великому поэту. Чем были бы село Константиново без Есенина, Михайловское без Пушкина, Страдфорд-на-Эвоне без Шекспира? Придет время, когда кубанская земля перестанет относиться к Юрию Кузнецову как мачеха, а не мать.

В настоящее время в Краснодарском крае нет комплексной культурной программы, которая донесла бы слово великого поэта-земляка до каждого города и станицы. «К сожалению, вновь и вновь приходится более 15 лет напоминать об этом»,— подчеркивает Е. Ю. Третьякова в работе, посвященной гражданскому подвигу поэта и героическому воинскому подвигу его отца Поликарпа Ефимовича Кузнецова, погибшего 8 мая 1944 г. при штурме Сапун-горы в Севастополе [19, с. 7].

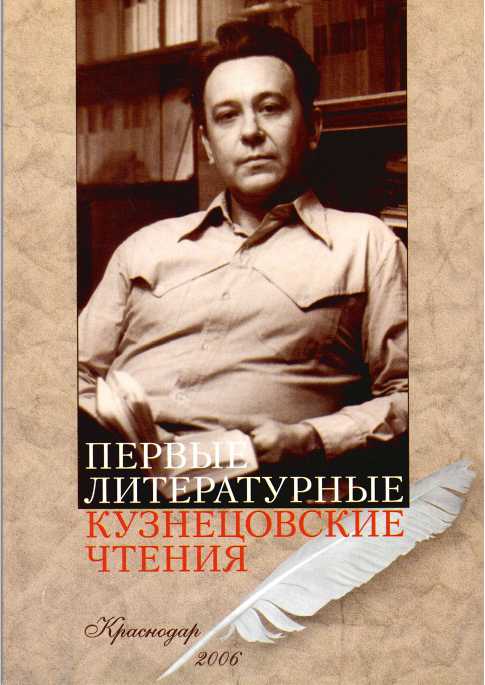

Рис. 8. Лицевая сторона обложки сборника «Первые литературные кузнецовские чтения» (2006)

Fig. 8. Front cover of the collection First Literary Kuznetsov Readings (2006)

Рис. 9. Обратная сторона обложки сборника «Первые литературные кузнецовские чтения» (2006)

Fig. 9. Back cover of the collection First Literary Kuznetsov Readings (2006)

Автор книги «Юрий Кузнецов: зрелое новаторство» [20] Е. Ю. Третьякова около 10 лет (2003–2013) руководила самодеятельным творческим объединением «Лаборатория живой речи» в Краснодарском госунивер-ситете культуры и искусств. Студенты разных факультетов КГУКИ составляли литературномузыкальные композиции по произведениям лучших поэтов, читали стихи на университетских мероприятиях и перед школьниками. Самым любимым их автором был Юрий Кузнецов, с чтением его поэм и стихотворений они неоднократно выступали не только перед краснодарцами, но и перед тихоречанами. При каждой поездке в Тихорецк непременно приносили цветы к памятной доске на здании Школы искусств (на этом месте раньше стоял саманный домик, в котором прошло детство Юрия Кузнецова).

В Краснодаре есть люди, убежденные в том, что богатырская поэзия Юрия Кузнецова необходима, чтобы растить духовно здоровые поколения. Еще в 2006 г. они выдвинули инициативу регулярно проводить в столице Кубанского края «Кузнецовские чтения» на широкой основе, с участием ученых, представителей общественности, школьных и вузовских педагогов, библиотекарей, студенчества. Первой ласточкой на пути достойной реализации замысла стала конференция в честь 65-летия со дня рождения Юрия Поликарповича. Желание воздать дань уважения поэту, рассказать молодежи о гениальном земляке было искренним и сильным. Осенью 2006 г. прошел двухдневный научный форум, несколько встреч с представителями культурной общественности и учащейся молодежью, на которых приехавшие в Краснодар члены

СП России, Литинститута им. А. М. Горького, московских литературных журналов делились своими мыслями о специфике художественного мира, вспоминали особенно дорогие им черты личности поэта-философа.

Очень оперативно, буквально через месяц после конференции вышел сборник «Первые литературные кузнецовские чтения» [16]. На лицевую сторону обложки (Рис. 8) авторы макета книги — замечательный книжный график Владимир Александрович Глуховцев и его сын Максим — поместили фотопортрет Юрия Поликарповича. А на обратную сторону (Рис. 9) — репринтное воспроизведение «перевода с арабского» — семи строк, о которых мы рассказывали (эпиграф рукописного сборника «Открытие АМЕРИК»).

В 2006 г. на уровне краевого министерства культуры было утверждено решение проводить «Кузнецовские чтения» раз в два года как масштабное регионального уровня мероприятие. Но благое начинание стихло: «Затем все резко поменялось, в 2008 г. провели лишь концерт в доме культуры г. Тихорецка (выступали студенты Краснодарского университета Культуры и искусств, а также профессиональные певцы и музыканты). На этом мероприятии наградили школьников-победителей городского конкурса на лучшее чтение стихов Юрия Кузнецова. Молодежь со сцены читала его стихи. Далее полезная и важная инициатива совсем ушла в песок: уже почти десять лет “Кузнецовские чтения” — не более чем рядовое мероприятие в стенах муниципальных библиотек … Сколько еще у нас в крае дело не сдвинется с места? Неужели и дальше будем слабо, прямо скажем, непатриотично, относиться к наследию одного из самых масштабных поэтов XX века?» [19, с. 7–8].

Итак, идея Кузнецовских чтений, возникшая в 2006 г., не получила организационной поддержки и основательной программной проработки на уровне региональных организаций и министерств, уполномоченных в области культуры и просвещения. Инициатива быстро была свернута, решение осталось на бумаге, а дело после 2008 г. ограничилось рядовыми читательскими вечерами, которые проводят сотрудники массовых библиотек своими силами и на уровне своих скромных возможностей. Предложением рассмотреть этот вопрос в Министерстве культуры Краснодарского края, разработать и приступить к эффективному исполнению комплексной программы просветительских мероприятий, которая донесет слово выдающегося поэта до его земляков, мы хотим подвести итог одному из трех аспектов темы, рассматриваемой в статье.

Отношение к гениям — своеобразный паспорт на зрелость. В связи с юбилейной датой как вехой памяти о замечательном поэте и гражданине мы попытались оценить общий характер изменений, которые произошли в период от 65-летней до 80-летней годовщины Ю. П. Кузнецова. Несомненно, что наиболее продуктивно показали себя ежегодные кузнецовские форумы на базе Института мировой литературы, Литинститута им. А. М. Горького и Союза писателей России. Эта площадка обсуждения ключевых вопросов кузнецовской поэтики стала эпицентром действенных перемен, существенных не только для кузнецово-ведения, что радует как преемственно осуществляемая культурная инициатива.

И этот первый аспект ведет нас ко второму, раскрытому на примере малой родины поэта (аспект, актуальный для любых относительно далеких от столицы уголков страны). Нельзя ограничивать углубленное знакомство с классикой XIX и XX столетия кругом доступности некоего, пусть даже и очень авторитетного конклава ученых и интеллектуалов. Цифровой формат открывает для этого новые возможности. На повестке дня — задача активно приобщать к наследию классики культурное настоящее граждан страны, делая более солидным читательский опыт нашего зрелого и молодого поколения. Упомянутые онлайн-ресурсы дают качественное подспорье просветительской деятельности в любой отдельно взятой точке регионального пространства.

Пора бы оставить в прошлом привычку пользоваться значимыми для культуры высокими именами в мелких разборках между кланами политизированных беллетристов. Гений целен. Он ценен для соотечественников как один из немногих, кто постиг суть национального бытия и способен напрямую вести читателей к ее постижению. В этом смысле каж- дый из гениев — Пушкин, Достоевский, Кузнецов — один в поле воин. «Обман и подделка» те, кто шулерски пользуется этими именами ради минутного выигрыша в полемике против идеологических оппонентов.

О третьем аспекте — находках и введении в научный оборот рукописей поэта скажем следующее. Всем нам, гражданам страны, обладающей огромным созидательным потенциалом, выпала честь быть преемниками культурной традиции, которая рождает истинных богатырей духа. Честь обязывает. Освоение наследия Юрия Поликарповича Кузнецова — мощное подспорье в познании корней и духовных сокровищ русской культуры, повод и стимул задуматься о деятельном участии в судьбах русского мира.

Исследователи творчества одного из самых глубоких поэтов-мыслителей XX века уверенно называют его преемником вершинных достижений русской художественной класси- ки, пророком будущего России. Любой поэт, по большому счету, стремится стать пророком. О своей главной цели — соединить то, что насильно разорвано,— Юрий Поликарпович Кузнецов сказал в фрагменте «Сталинградской хроники», воспевающем подвиг бойца, который не смог руками исправить разрыв проводов (руки перебило разрывом бомбы). Сжав концы телефонной проволоки зубами, он все же выполнил долг связиста, ток сигналов пошел через него, и погиб от потери крови. В годы армейской службы Юрий Кузнецов был солдатом подразделения радиосвязи. Это дало ему право в стихотворении «Связист Путилов» (1995) высказать свое творческое и жизненное кредо: «Был бы я благодарен судьбе, / Если б вольною волей поэта / Я сумел два разорванных света: / Тот и этот — замкнуть на себе» [5, c. 309]. Как подтверждает бытование его поэзии сегодня, когда поэта уже нет с нами, он достиг своей цели.

Nataliya V. LAMOSOVA

Anna V. LEXINA

Cand. Sci. (Russian Literature), Assoc. Prof., Technical Center, Moscow Department of Culture,

“Neither Early Nor Late”:

Mastering the Philosophical and Artistic Heritage of the Poet Yuri Kuznetsov

Список литературы «Ни рано ни поздно»: освоение философско-художественного наследия поэта Ю. П. Кузнецова

- Быков Д. Юрий Кузнецов [Электронный ресурс] // Живой Журнал. URL: https://ru-bykov.livejournal.com/4976271.html (дата обращения: 13.12.21).

- Конференция по творчеству Юрия Кузнецова «Между миром и Богом». 18 мая 2021 г. [Электронный ресурс] // Youtube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=whRWj6jMpik (дата обращения: 30.09.21).

- Конференция по творчеству Юрия Кузнецова «Между миром и Богом». 19 мая 2021 г. [Электронный ресурс] // Youtube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=xzZPwuT6wsM (дата обращения: 30.09.21).

- Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына. Фонд ПМ-5371.

- Кузнецов Ю. П. Стихотворения. М.: Эксмо, 2011.

- Кузнецов Ю. П. Стихотворения и поэмы. М.: Современник, 1990.

- Кузнецов Ю. П. Стихотворения и поэмы: в 5 т. М.: Литературная Россия, 2011−2013.

- Кузнецовские чтения 2013−2014: Русский мир и Европа. Пространство и время в творчестве Юрия Кузнецова: материалы науч.-практ. конф. Института мировой литературы и Литинститута им. А. М. Горького. М.: Изд-во ИН Яковлев, 2015.

- Кузнецовские чтения 2015−2016 гг. Юрий Кузнецов и русская поэзия XX века. Образ будущего в творчестве Ю. П. Кузнецова: сб. ст. по итогам конф. М.: б. и., 2017.

- Кузнецовские чтения 2017−2018 гг. Юрий Кузнецов и литературный процесс. Юрий Кузнецов и Литературный институт: сб. материалов по итогам конф. Краснодар: Книга, 2019.

- Кузнецовские чтения 2019−2020 гг. Родное и вселенское в творчестве Юрия Кузнецова. Юрий Кузнецов и Победа. Краснодар: Книга, 2021.

- Ламосова Н. В., Третьякова Е. Ю. Материалы Юрия Кузнецова в фондах Литмузея Кубани [Электронный ресурс] // Литературная газета онлайн. URL: https://lgz.ru/online/materialy-yuriya-kuznetsova-v-fondakh-literaturnogo-muzeya-kubani/ (дата обращения: 10.12.21).

- Миф и действительность в творчестве Юрия Кузнецова: материалы III науч.-практ. конф., посвящ. творческому наследию Ю. П. Кузнецова. М.: Изд-во СП России, 2009.

- Огрызко В. Юрий Кузнецов – поэт образов и концепций: библиографический указатель. М.: Лит. Россия, 2014.

- «Он стоял перед самым ответом». Вера и судьба России: Век XX, век XXI. Юрий Кузнецов – поэт и философ: материалы конф. Института мировой литературы и Союза писателей России: в 2 ч. М.: Изд-во Союза писателей России, 2007.

- Первые литературные кузнецовские чтения. Краснодар: Кубанькино, 2006.

- Рано или поздно, а до народа дойдет, что это за величина… // Душа моя (Краснодар). 2008. № 2 (130). С. 13–14.

- Сын Отечества: II ежегодн. международ. конф. Института мировой литературы и Союза писателей России, посвящ. творческому наследию Юрия Кузнецова. М.: Изд-во СП России, 2008.

- Третьякова Е. Ю. Судьба отца-фронтовика и сына-поэта – преемственные звенья единого гражданского пути. Препринт Южного филиала Института Наследия. Сер.: Прикладные исследования. № 011–2021–ARD. Краснодар, 2021. DOI: 10.13140/RG.2.2.24487.88483

- Третьякова Е. Ю. Юрий Кузнецов: зрелое новаторство. Краснодар: Изд-во Краснодар. гос. ун-та культуры и искусств, 2013.

- Юрий Кузнецов и будущее русской литературы: К 75-летию поэта / Литинститут им. А.М. Горького. М.: б. и., 2016.

- Юрий Кузнецов и мировая литература: материалы V международ. науч. конф. Института мировой литературы, Союза писателей России, Литинститута им. А. М. Горького. М.: Изд-во Литинститута им. А. М. Горького, 2011.

- Юрий Кузнецов и Россия: материалы IV международ. науч. конф. Института мировой литературы, Союза писателей России, Литинститута им. А. М. Горького. М.: Изд-во Литинститута им. А. М. Горького, 2010.

- Юрий Кузнецов и современная поэзия: материалы IX международ. науч.-практ. конф. М.: Институт мировой литературы РАН, 2015.

- Юрий Кузнецов и христианский мир: материалы VI международ. науч.-практ. конф. Института мировой литературы, Союза писателей России, Литинститута им. А. М. Горького. М.: Изд-во Литинститута им. А. М. Горького, 2013.