Ниши в египетских скальных гробницах Гизы эпохи Древнего царства как датирующий признак

Автор: Ветохов Сергей Вячеславович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Африки и Евразии

Статья в выпуске: 5 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Во многих древнеегипетских культовых помещениях скальных гробниц, а также в верхней части шахтных погребений второй половины III тыс. до н. э. в Гизе и Саккаре встречаются ниши различного назначения. Не всегда можно точно определить их функцию и время создания, поскольку в большинстве случаев ниши не сохранили каких-либо вещественных остатков. Они могли использоваться в качестве сердаба (места для статуи), ниши для жертвенных даров или для погребения. Нередко ниши наряду с такими архитектурными элементами скальной гробницы, как вход, «ложные двери» или шахтные погребения, служат единственным источником для датировки бесписьменных скальных гробниц, а также гробниц, датировка которых по надписям затруднена. Исследователи уделяли внимание в основном нишам, расположенным в шахте, а не в культовом помещении. Описание ниш, расположенных в культовом помещении, мы встречаем у авторов только в тех случаях, когда их содержание не вызывает вопросов, например в случае обнаружения в них статуй или погребений. Наряду с нишами, имеющими законченный облик, в статье разбираются и не завершенные, которые являлись заготовками для будущих погребений. На основе анализа данных, полученных Российской археологической экспедицией Института востоковедения РАН в Гизе, приводятся различные аргументы для классификации, датировки и определения назначения анализируемых архитектурных элементов древнеегипетских скальных гробниц.

Древний египет, древнее царство, гиза, скальная гробница, жертвенная ниша, сердаб, погребение

Короткий адрес: https://sciup.org/147219601

IDR: 147219601 | УДК: 94,

Текст научной статьи Ниши в египетских скальных гробницах Гизы эпохи Древнего царства как датирующий признак

Первые скальные гробницы в некрополе Гизы появились во время правления Мен-каура [Reisner, 1942. P. 219; Ветохов, 2016]. Они принадлежали членам царской семьи Хафра и размещались к востоку от его пирамиды в массиве скалы – на месте, где прежде добывали камень для пирамид Хуфу и Хафра. Позднее скальные гробницы заполнили почти все подходящие для этого территории в некрополе – в местах добычи камня, где образовывались участки с отвесной скалой, у пирамидных комплексов, в местах выхода крупных скальных массивов.

Древнеегипетские скальные гробницы, как и мастабы 1 Древнего царства, состояли из нескольких основных частей – места отправления поминального культа и одной или нескольких шахт, ведущих в погребальные камеры (места погребения тела). Шахтные погребения в скальной гробнице, в отличие от мастабы, размещались внутри культового помещения. Там располагалась и так называемая «ложная дверь» (или двери) – главное место для поминального культа, и иногда сердаб – небольшая комната или ниша для статуи умершего.

В процессе археологических работ в Гизе в культовых помещениях скальных гробниц были обнаружены ниши различного назначения и размера. Некоторые из них использовались для погребения, судя по прямоугольному углублению в полу, другие содержали жертвенные дары (шахта 2 гробницы LG 64) 2, в третьих были найдены жертвенные дары со статуей (шахта 40N [Malykh, 2015. P. 113–114. Fig. 1–2]). Но в большинстве случаев ниши не сохранили каких-либо вещественных остатков, что не позволяет точно определить их первоначальную функцию. Выдвигались различные предположения: сердабы, погребения, жертвенники. Сложность заключается в том, что выявить первоначальное назначение ниш по местоположению или по размеру не всегда удается. Причин тому несколько: совпадающие размеры у ниш, несущих различные функции, хаотичное расположение ниш одного назначения внутри культового помещения и др. Немало путаницы вносят вторично использованные ниши, которые, например, первоначально могли предназначаться для жертвенных даров или статуи, а впоследствии в них было совершено погребение.

Скальные гробницы в целом и их архитектурные детали недостаточно изучены. Специальных работ монографического характера, посвященных архитектурной эволюции и критериям датировки древнеегипетских скальных гробниц III тыс. до н. э., до сих пор предпринято не было. Главным образом внимание специалистов уделялось их эпиграфическому и изобразительному декору.

Однако важность исследования ниш весьма велика. Во многих случаях это один из возможных элементов для датировки гробниц, не содержащих эпиграфического и иконографического материала (наряду с особенностями устройства шахтных погребений или вещественными остатками). Более того, даже наличие эпиграфики в гробнице не всегда улучшает ситуацию, поскольку не каждая надпись сохранилась полностью. Учитывая, что ниши присутст- вуют в большинстве скальных гробниц Гизы, необходимо их тщательно проанализировать с точки зрения специфики конструкции и возможных изменений с течением времени.

В рамках данной мы рассматриваем ниши, располагающиеся в скальных гробницах и шахтах как на участке работ РАЭ ИВ РАН в Гизе, так и на других, выявляем рабочие признаки для их классификации и датировки, проводим типологию, устанавливаем причины сооружения данных объектов.

Следует сразу оговориться, что ниши в погребальной камере рассматриваться не будут из-за их отсутствия на участке работ РАЭ ИВ РАН в Гизе. Не планируется также рассмотрение ниш в помещениях, являющихся «ложными дверями», или ниш с врезанными статуями, поскольку их культовое назначение очевидно.

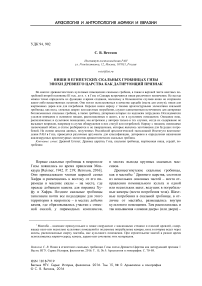

Ниши на участке работ РАЭ ИВ РАН в Гизе встречаются в большинстве скальных гробниц (рис. 1, 1 – 2 ): в 35 скальных гробницах их насчитывается 21, из которых 10 определены как незавершенные. Таким образом, наряду с завершенными нишами существует значительное количество незаконченных, которые, как выяснилось в процессе их изучения, скорее всего, являются нишами-заготовками, как и часто встречающиеся шахты-заготовки, прорубленные в скале на величину около половины или одного малого египетского локтя (около 20– 45 см).

Среди ниш можно выделить несколько групп по местоположению в культовом помещении.

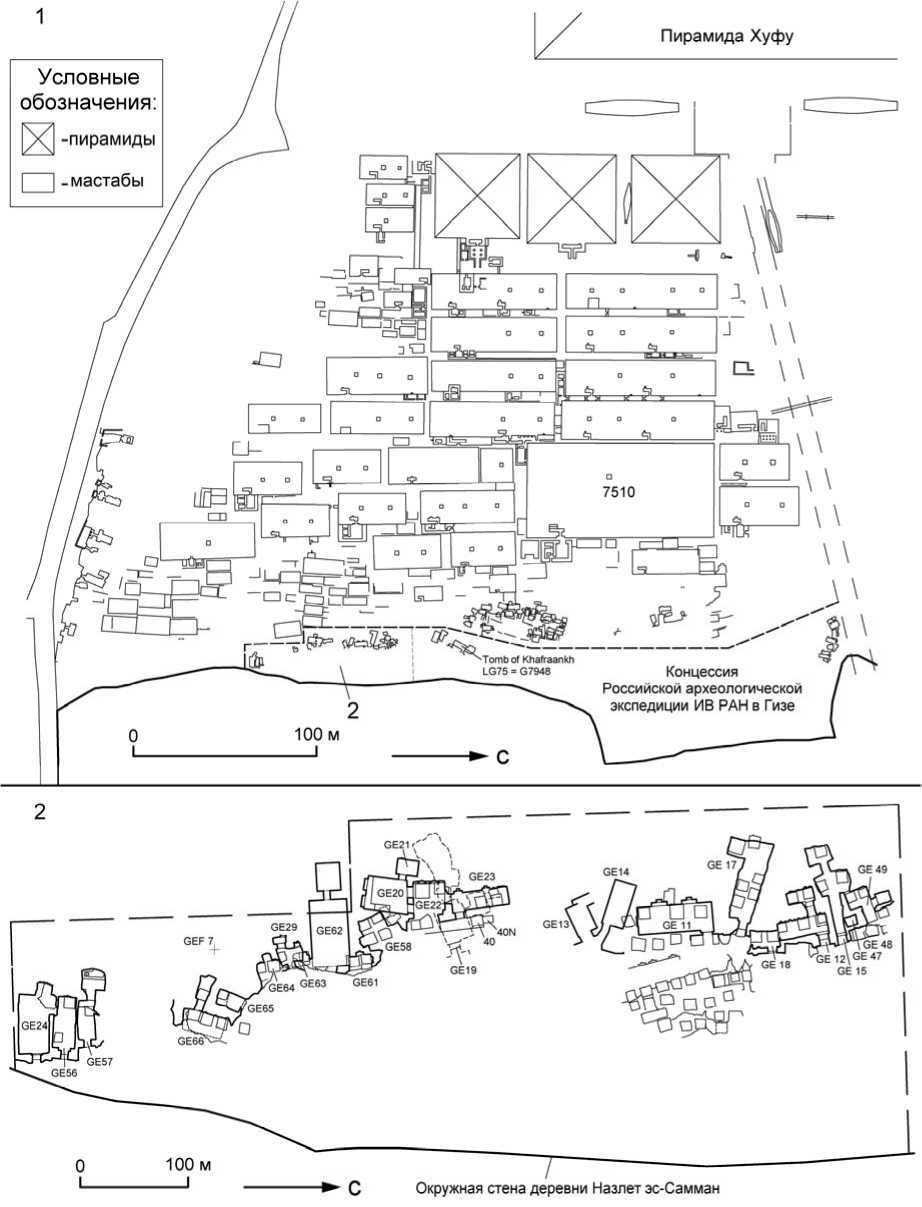

К первой группе, самой массовой, относятся объекты, расположенные выше уровня пола (рис. 2, 1 – 2 ). Среди них есть как завершенные, так и незавершенные; последние можно наблюдать, в частности, в гробницах GE 17, GE 19, GE 29, GE 31, GE 49, GE 57, GE 66, GE 68, GE 69 и LG 65.

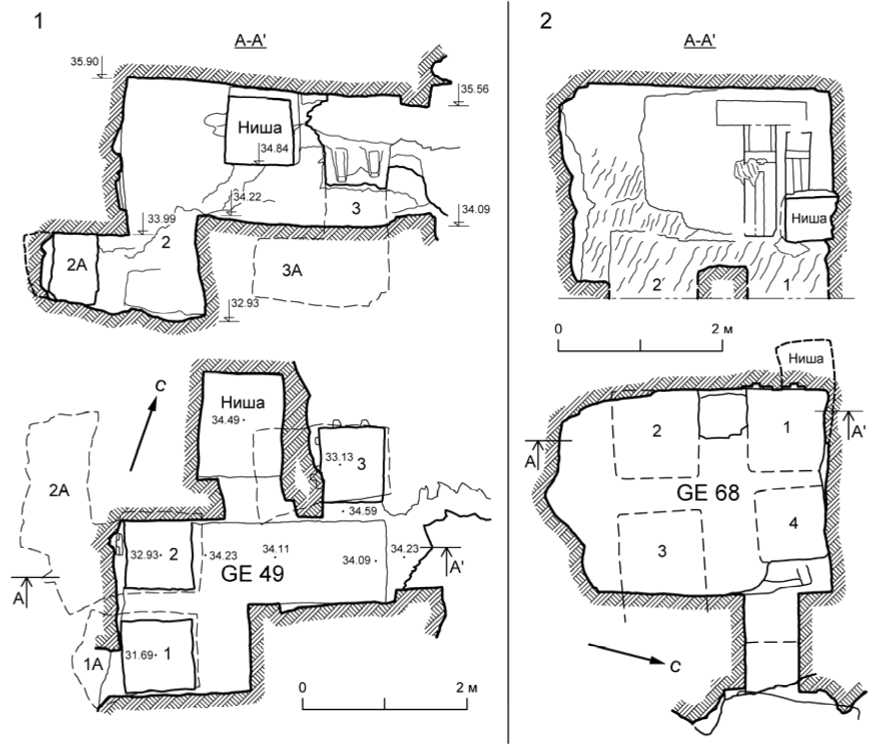

Вторая группа – ниши, находящиеся на одном уровне с полом культового помещения или устьем шахты, шахтного погребения, не имеющего или не сохранившего культовое сооружение (рис. 3, 1 – 2 ). Такие ниши, в том числе ниши-заготовки, можно наблюдать, например, в гробницах GE 12, GE 23, GE 58, GE 61, GE 64 и над шахтой GE 40. В нише GE 40N, помещенной над шахтой GE 40, в верхнем стратиграфическом слое было обнаружено большое коли-

Рис. 1. Восточное плато некрополя Гизы:

1 – план Восточного плато (по: [Reisner, 1942. Map of Cemetery G7000], дополнения наши. – С. В .); 2 – фрагмент участка работ РАЭ ИВ РАН в Гизе (рисунок наш. – С. В .)

Рис. 2 . Скальные гробницы с нишами выше уровня пола культового помещения: 1 – гробница GE 49; 2 – гробница GE 68 (рисунок наш. – С. В .)

чество керамики середины – третьей четверти IV в. до н. э. [Malykh, 2015. P. 116–118], а также фрагмент статуи из белого известняка. Но самый нижний слой содержал фрагменты керамики Древнего царства и лопатку животного. Статуя, датируемая временем Древнего царства, вероятно, попала в верхний слой из нижнего, более древнего, в процессе его нарушения по причине разграбления. Таким образом, нишу GE 40N можно классифицировать как жертвенную, объединенную по функции с серда-бом. Ниша, похожая по расположению на GE 40N, была обнаружена на Западном плато некрополя Гизы над шахтой G 2000 X (G 1903). Она имела малые размеры (высота 31, ширина 22 и глубина 21 см), содержала группу из двух статуй разного масштаба и датировалась VI династией [Lehmann, 2000. Kat. G90].

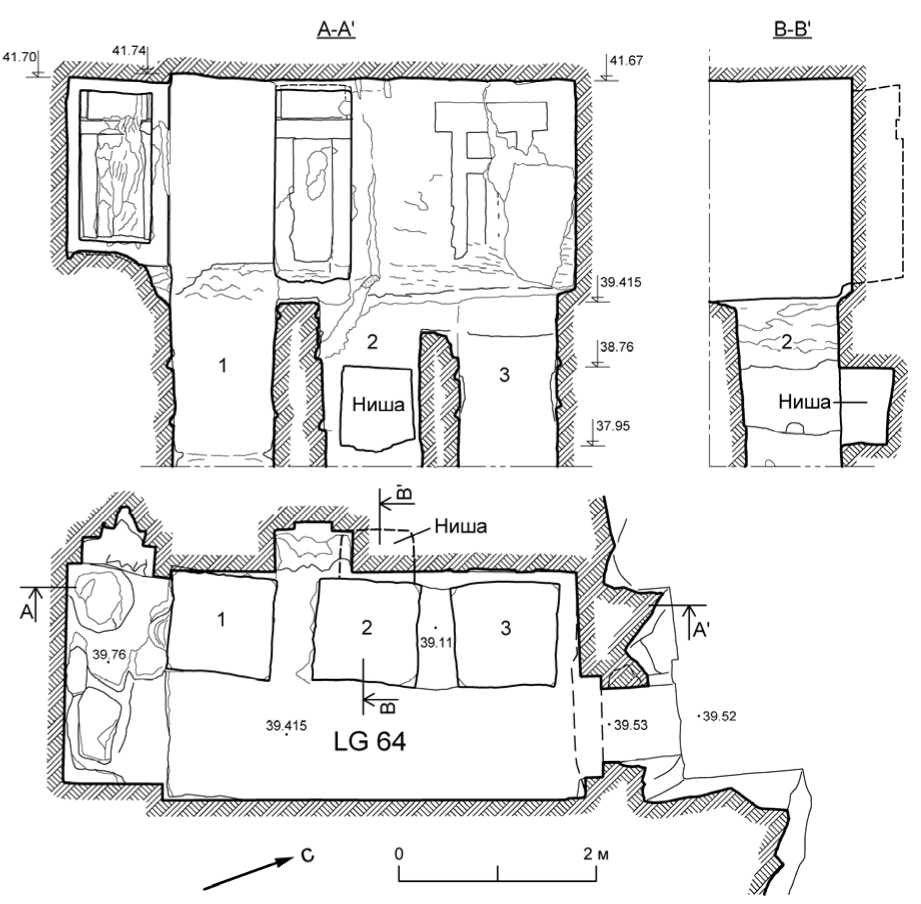

Третья группа, самая малочисленная, – ниши, находящиеся в стене шахты, близко к ее устью (рис. 4). Такую нишу можно наблюдать только в шахте 2 гробницы LG 64, расположенной на участке работ РАЭ ИВ РАН в Гизе. Самый нижний слой в нише, расположенной в 64 см от устья этой шахты, содержал следы символических подношений (два конических куска ила, которые могли являться так называемым «ложным содержимым» пивных кувшинов) 3, а также небольшое количество древесного угля. Хотя оригинального заклада ниши не сохранилось и в основной части ее заполнения присутствуют фрагменты керамики, хроно-

Рис. 3. Скальные гробницы с нишами выше уровня пола культового помещения: 1 – гробница GE 12; 2 – гробница GE 58 (рисунок наш. – С. В .)

логически связанные с перемешанным вещевым материалом основной части шахты, находки в нижнем слое позволяют классифицировать данную нишу как жертвенную.

Остальные ниши на участке работ РАЭ ИВ РАН в Гизе не сохранили следов первоначального заполнения.

Следует заметить, что существуют шахты с несколькими погребальными камерами, например шахты 2 и 6 в скальной гробнице GE 19, расположенной на участке работ РАЭ. Вопрос происхождения и назначения многокамерных шахт достаточно подробно освещен в статье С. Е. Малых [2014].

Анализируемые ниши могут быть как правильной прямоугольной формы, так и расширяться – иметь проход, ведущий в камеру. Входы в них встречаются различного размера: небольшого – всего 57 см в высоту и 60 см в ширину (GE 68), и несколько крупнее – 93 см в высоту и 71 см в ширину (GE 12). По глубине ниши варьируются в зависимости от завершенности – от символических 8 см (GE 23) до 90–95 см (GE 19, GE 69), в редких случаях доходя до 150– 340 см (GE 57, GE 66, GE 49).

Подобные ниши также встречаются в других местах некрополей Гизы и Саккары, в культовых помещениях и шахтах мастаб и скальных гробниц.

В скальной гробнице Сенену (G 1608) на Западном плато Гизы, датируемой концом IV династии, был обнаружен заложенный каменными плитами сердаб, в котором находилась статуя 4. Сердаб сделан напротив входа в культовое помещение, в ее южной стене, на одном уровне с полом и имеет высоту около 130, ширину 57 и глубину 58 см.

Другой пример расположения статуи в нише в скальном культовом помещении мастабы Инти-шеду (GSE 1915) в верхнем некрополе так называемого «кладбища строителей пирамид» в южной части Гизы, также датируется концом IV династии [Hawass, 1998]. Сердаб находится напротив входа в культовое помещение, на ее западной стене, и имеет высоту 92, ширину 68 и глубину 98 см.

В скальной гробнице Анху на западном плато Гизы, датируемой V–VI династиями, египетским археологом А.-М. Абу-Бакром найдены две ниши на одном уровне с полом [Abu-Bakr, 1953. P. 95–96]. Одна из них заложена сырцовым кирпичом, покрытым раствором; на этой стене была «ложная дверь». Примечательно, что она устроена на южной стене, а не традиционно – на западной. Вторая ниша также содержала погребение, но оно было разграблено.

В Гизе подобные ниши встречаются в шахтах, в одной из которых, например, было обнаружено погребение-тайник матери Хеопса – царицы Хетеп-херес I. На расстоянии около 7 м от устья шахты располагалась заложенная каменными блоками ниша, содержащая череп и ноги быка, два пивных кувшина, древесный уголь и два фрагмента

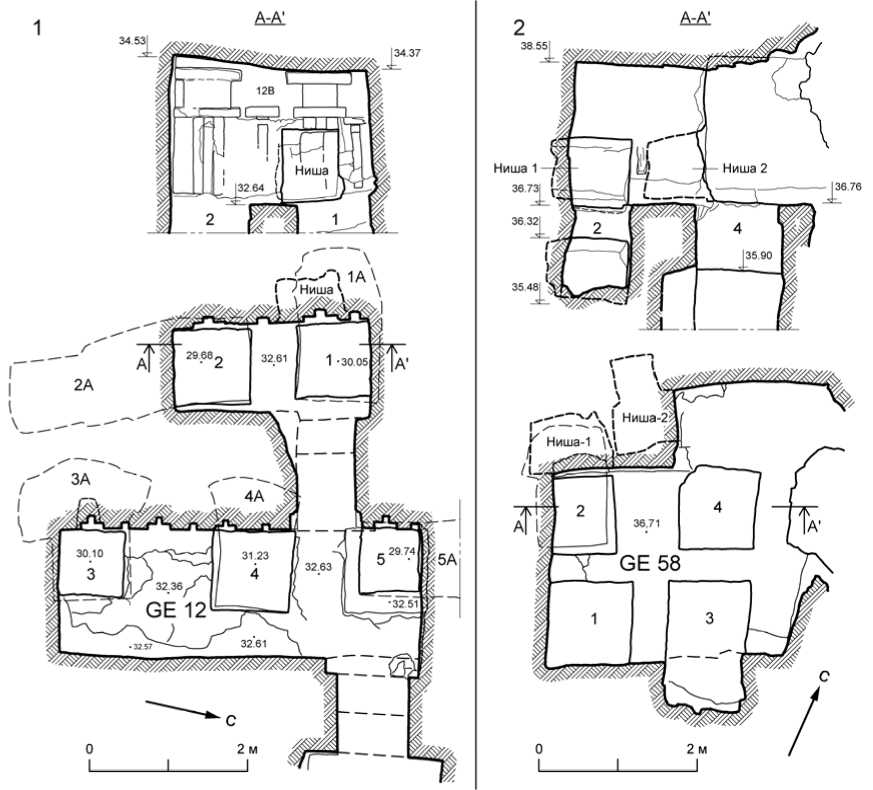

Рис. 4. Гробница LG 64 с нишей в шахте (рисунок наш. – С. В .)

1 2 3

Рис. 5. Ниши-погребения на уровне и ниже пола культового помещения:

1 – гробница G 7836 (фото A 7827_NS из архива Дж. Рейснера, рисунок по: фото EG010034 из архива Дж. Рейснера); 2 – гробница G 7823 (фото A 7772_NS из архива Дж. Рейснера, рисунок по: фото EG010034 из архива Дж. Рейснера); 3 – гробница GE 58 (фото М. А. Лебедева, рисунок наш. – С. В .)

базальта [Reisner, 1927. P. 7; Reisner, Smith, 1955. P. 13]. Наличие в ней только даров позволяет отнести ее к категории жертвенных ниш. Датируемая правлением IV династии, она, вероятно, является одним из самых ранних сохранившихся объектов этого типа.

В шахте S 4215 мастабы Мениби на западном плато Гизы, недалеко от устья, находилась заложенная ниша, содержащая, кроме обломков статуй, миниатюрный косметический сосуд, медное лезвие и другие предметы [Junker, 1950. S. 217–218]. Наличие статуи и жертвенных даров позволяет отнести данную нишу к категории «жерт- венная ниша + сердаб». Здесь мы наблюдаем совмещение функций в одной нише, о причинах чего речь пойдет далее.

Подобные ниши фиксируются различными авторами в шахтах недалеко от их устья в некрополе Саккары. Например, в гробнице Ичети, в нише шахты, рассматриваемой как сердаб и относящейся к правлению Пепи II, было обнаружено несколько деревянных статуй [Drioton, Lauer, 1958. P. 215].

Следует отметить, что ниши, классифицируемые исследователями как сердабы, также встречаются в нижней части шахты – ближе к погребальной камере. Например,

К. Мышливиц пишет о двух нишах в шахте 32 гробницы Нипепи в Саккаре, фиксируемых вблизи ее дна, напротив входа в погребальную камеру. Одна из них содержала две небольшие деревянные фигуры и миниатюрные модели медных инструментов, а вторая – фрагменты шести деревянных статуэток высотой немногим более 30 см. Учитывая, что в руках статуэток замечены остатки посоха или скипетра, а лица имеют индивидуальные черты, вероятно, присущие владельцу погребения или самому Нипепи, можно говорить об использовании данных ниш как сердабов и жертвенных ниш, т. е. речь идет о совмещении функций [Myśli-wiec, 2008; Kuraszkiewicz, 2013. P. 107].

Большинство обнаруженных в Гизе ниш в шахтах использовалось для погребений. Это было связано, с одной стороны, с уплотнением застройки некрополя и появлением многокамерных погребальных шахт при поздней V и VI династиях [Малых, 2014. С. 17–18], а с другой – со вторичным использованием верхних ниш, вырубленных ранее и находящихся близко к устью шахты. Те из них, которые первоначально предназначались для жертвенных даров или для размещения статуи, позднее могли быть использованы для погребений.

Исследователи уделяли внимание в основном нишам, расположенным в шахте, а не в культовом помещении. Их считали предназначенными для жертвенных даров, для размещения статуй или погребений [Reisner, 1927. P. 7; Junker, 1950. S. 217–218; Myśliwiec, 2008. P. 170–171; Drioton, Lauer, 1958. P. 215; Kuraszkiewicz, 2013. P. 107]. Описание ниш, расположенных в культовом помещении, мы встречаем только в тех случаях, когда их содержание не вызывает вопросов, например в случае нахождения в них статуй или погребений.

Г. Юнкер предполагал, что ниша-сердаб, находящаяся в верхней части шахты, может быть «важным звеном в эволюции от установки статуй в сердабе к размещению их в погребальной камере» [Junker, 1944. S. 85; Малых, 2014. С. 13]. Но, исследователь «не стал настаивать на точке зрения, что поголовно все верхние камеры следует считать жертвенными нишами или эквивалентами сердабов» [Junker, 1950. S. 10–12; Малых, 2014. С. 16]. «Дж. Рейснер и С. Хассан в тех случаях, когда в камерах ничего не найдено, полагали, что верхние камеры были неза- конченными. Об этом свидетельствовал и небольшой размер большинства таких камер – по площади в пределах 1 кв. м» 5.

Суммируя сказанное, отметим, что существует немало вариантов назначения ниш, а также их размещения. Для того чтобы понять первоначальное назначение данных объектов, не сохранивших идентифицирующих вещественных источников, следует определить признаки для их классификации, выявить, какие из них являлись «рабочими», а какие нет.

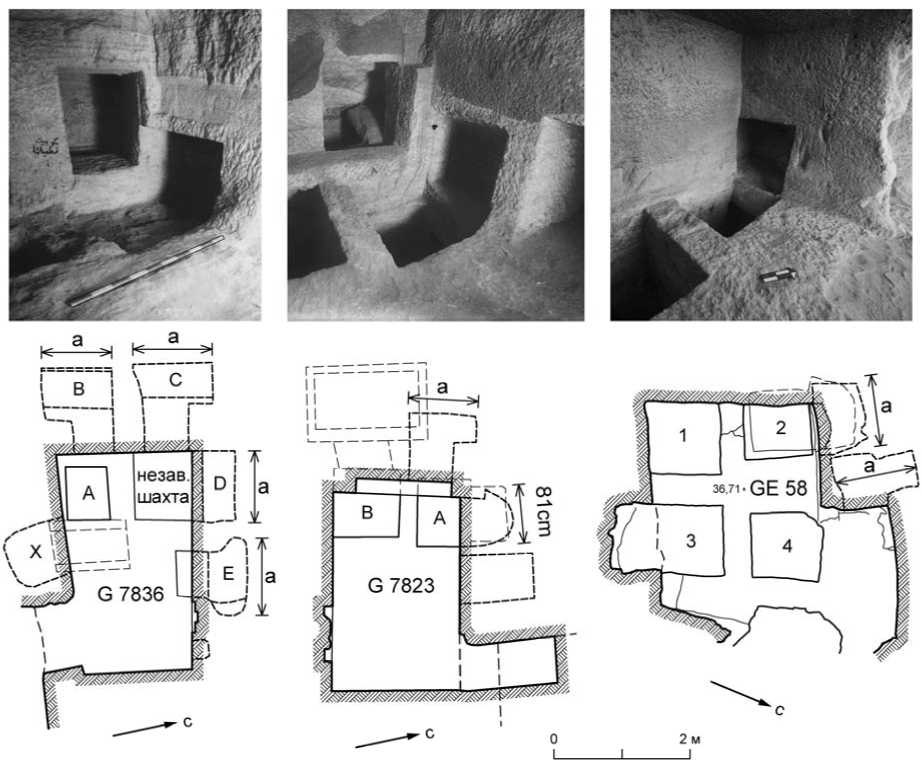

Скальная гробница GE 58 имеет две ниши, находящиеся на уровне пола культового помещения. Они не содержали каких-либо следов, говорящих об их назначении. Чтобы выявить рабочие классифицирующие признаки и определить назначение этих ниш, необходимо сравнить ниши в гробнице GE 58 с аналогичными архитектурными элементами, расположенными на уровне пола культового помещения в гробницах G 7836 и G 7823 (рис. 5). Ниши в гробнице GE 58 не имеют углубления для погребения тела – так называемого табута. Нет в них порожка и прохода, ведущего в камеру, часто встречающихся у ниш с погребениями. Гробница G 7836, кроме шахты A, состоит из ниш B, C, D, E, X. Все они имеют схожие габариты камер и место для положения тела (табут). Различие наблюдается только в расположении относительно уровня пола культового помещения двух ниш – B и C. В нише D скальной гробницы G 7836 отмечается такой же по габаритам табут, аналогичный с соседними нишами B и C, у которых есть проход, ведущий в «камеру». Следовательно, можно предположить, что ниши B, С и D имели одно назначение. Более того, отсутствие прохода в нише D говорит о том, что такой признак, как проход, не является обязательным для ниши-погребения. Вероятно, длина погребения ( а ) является признаком, определяющим назначение ниши, а не наличие ступеньки или табута в ней. Длина погребений ( а ) колеблется в пределах 98– 116 см, только ниша у шахты А в гробнице G 7823 имеет размер 81 см, но ее длина совпадает с размером погребальной камеры в шахте. Из всего этого можно сделать вывод, что такой признак, как длина камеры, явля-

Рис. 6. Ниши в скальных гробницах с табутом и без:

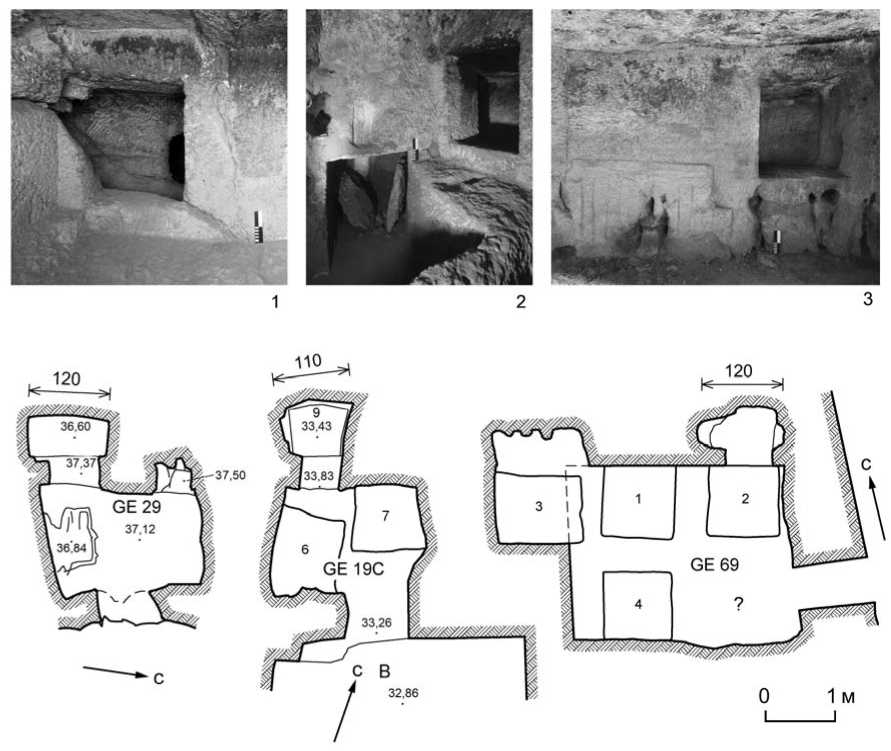

1 – гробница GE 29; 2 – гробница GE 19; 3 – гробница GE 69 (рисунки и фото наши. – С. В .)

ется «рабочим». Поэтому ниши в гробнице GE 58 можно отнести к нишам-погребениям, учитывая их размер. Более того, длина погребальной камеры в близлежащей шахте GE 58-2 и располагающихся вплотную к ней ниш совпадают.

Одним из часто встречающихся признаков у ниш является вытянутое прямоугольное углубление в полу (табут). Для того чтобы определить его надежность как классифицирующего атрибута, рассмотрим скальную гробницу GE 69, в северной стене которой располагается ниша выше уровня пола предположительно с погребальной камерой, но без углубления в полу. Однако сравнение ее с другими гробницами восточного плато Гизы, например с GE 29 и GE 19 (рис. 6), также имеющими ниши выше уровня пола, но содержащие камеры с табутом, показывает, что углубление в полу в нише не явля- ется обязательным признаком погребального объекта. Схожие размеры прохода, а также размеры камеры говорят об их одинаковом назначении – для погребения. Более того, обычно в большинстве погребений традиционной конструкции (т. е. имеющих шахту, ведущую в погребальную камеру) также нет углубления в полу в камере.

Расположение сердаба в западной или южной стене культового помещения было предпочтительным практически на всем протяжении Древнего царства. Но если при IV династии сердабы размещались исключительно в западной и южной стенах, то при V–VI династиях (при появлении входов в культовые помещения с юга и севера) возросло количество сердабов в северной и даже восточной стенах. Например, С. Хассан отмечал, что в большинстве случаев сердаб располагался за западной стеной напротив входа в культовое помещение, в визуальной близости от «ложной двери» на ней и насколько возможно близко к шахте, ведущей в погребальную камеру, но в то же время сердаб не имел какой-то специальной ориентации [Hassan, 1944. P. 47].

Ниши в культовом помещении, классифицируемые как погребения по наличию табута и подходящей для погребения длине камеры, мы также встречаем практически во всех стенах культовых помещений. Например, в гробнице G 7836, датируемой правлением V династии, имеются ниши на всех стенах, кроме восточной.

В результате можно сделать вывод о том, что расположение ниши в культовом помещении, ее ориентация относительно входа в культовое помещение, шахты или «ложной двери» не могут быть надежными признаками для классификации ниши, особенно в конце V и при VI династии.

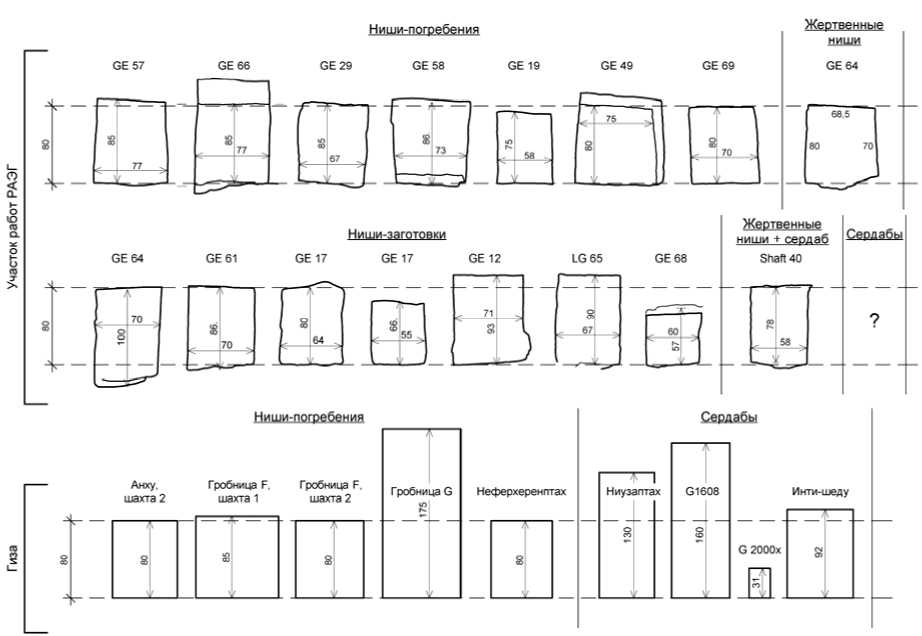

Для того чтобы понять предназначение незавершенных ниш, а также выяснить надежность такого признака, как размеры прохода в нее, нами было решено сопоставить габариты проходов ниш различного назначения, для чего был взят условный размер по высоте – 80 см, соответствующий многим зафиксированным нами нишам (рис. 7). При сопоставлении выяснилось, что большинство ниш, определенных первоначально как ниши-погребения по наличию в них табута или имеющих размер камеры около 120 см, имеют схожую высоту входа в нишу. Из двенадцати ниш-погребений пять имеют высоту входа 80 см, еще пять – 85 см, всего одна высотой 75 см и одна – 175 см, которая, по-видимому, была переделана из сердаба. Является ли случайностью, что многие представленные проходы у ниш-погребений совпадают по высоте? Может быть, но не при таком количестве. Совпадающие размеры жертвенной ниши в шахте 2 скальной гробницы LG 64 (определенной нами именно так по совокупности данных) с размерами ниш, предназначенных для погребения, может говорить как об одном времени строительства, так и о существующей стандартизации строительных работ, когда ниши различного назначения делались схожего размера. В таком случае, возможно, их размеры могут являться датирующим признаком, но не классифицирующим.

Рис. 7. Сопоставление ниш различного назначения (рисунок наш. – С. В .)

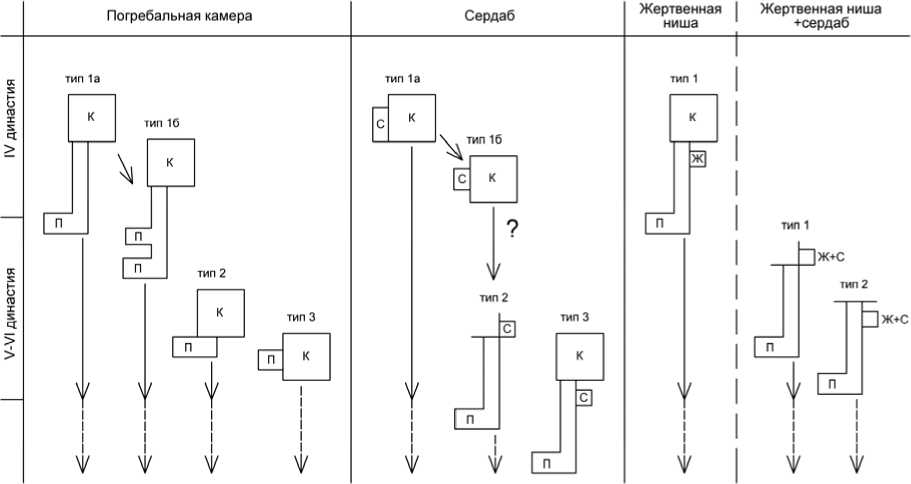

Рис. 8. Тенденции размещения погребальных камер, сердабов и жертвенных ниш в эпоху Древнего царства: К – культовое помещение; П – погребальная камера; С – сердаб; Ж – жертвенная ниша;

Ж + С – жертвенная ниша + сердаб (рисунок наш. – С. В .)

Соответствие размеров ниши GE 40N (по назначению – это жертвенная ниша и сер-даб) размерам ниш-погребений наводит на мысль о ее вторичном использовании. Первоначально она могла вырубаться для погребения, о чем также говорит наличие в ней камеры длиной около 100 см, но впоследствии, судя по ее заполнению, она стала использоваться для жертвенных даров и размещения статуи.

В итоге большинство незавершенных ниш, учитывая совпадающие размеры с нишами-погребениями, расположение в гробнице (в западной стене), можно отнести к нишам-заготовкам для будущих погребений. Вероятно, схожий «стандарт» исполнения большинства этих объектов говорит об одном времени их создания.

Ниши в гробницах GE 12, GE 66, GE 68, встреченные на участке работ РАЭ ИВ РАН в Гизе, вырезаны поверх существующих «ложных дверей». Ниши в гробницах LG 65, GE 69, GE 64, GE 23, также на участке работ РАЭ, располагаются в западной стене культового помещения рядом с «ложными дверьми». Этот фактор может помочь датировке ниш, задавая нижнюю хронологиче- скую границу их создания по стилистике «ложных дверей».

Сравнивая ряд входов в сердабы у гробниц Ниуджаптаха, G 1608 и Инти-шеду (рис. 7), можно обратить внимание на их вытянутые пропорции по высоте, в сравнении с нишами для погребений или жертвенных даров. Выбивающаяся из общего ряда высота входа в погребение гробницы G 1608 [Abu-Bakr, 1953. P. 101], составляющая 175 см, наводит на мысль о повторном использовании первоначального сердаба для погребения.

На данном этапе исследования выделяются следующие типы погребений в некрополях Гизы и Саккары по их размещению как в скальных гробницах, так и в шахтах (рис. 8).

Тип 1а – традиционный, наиболее часто встречающийся вид погребения, когда шахта ведет к одной погребальной камере.

Тип 1б – многокамерные шахты, когда одна шахта ведет к двум или более погребальным камерам.

Тип 2 – погребальная камера с неглубокой шахтой, в которой высота прохода в камеру почти равна глубине шахты.

Тип 3 – погребение, располагающееся на одном уровне пола культового помещения или чуть выше.

Среди сердабов можно выделить ряд типов по их размещению в скальных гробницах и шахтах.

Тип 1а – сердаб почти в полный рост человека, встроенный в стену скального культового помещения.

Тип 1б – в отличие от сердаба типа 1а представляет собой невысокую нишу в стене, находящуюся выше уровня пола культового помещения.

Тип 2 – сердаб, размещенный на одном уровне с устьем погребальной шахты.

Тип 3 – сердаб, встроенный в одну из стен погребальной шахты недалеко от ее устья.

Ниши для жертвенных даров в скальных гробницах и шахтах по нашей классификации представляют только один тип, в котором их расположение совпадает с расположением сердаба типа 3 – в стене погребальной шахты недалеко от ее устья.

Жертвенная ниша, объединенная с функцией сердаба, по нашей классификации имеет два типа.

Тип 1 – ниша, располагающаяся над устьем шахты; чаще всего совпадает по размеру и расположению с сердабом типа 2.

Тип 2 – ниша, встроенная в одну из стен погребальной шахты недалеко от ее устья; в большинстве случаев совпадает по размеру и расположению с сердабом типа 3.

К концу V династии нехватка места в скальном массиве привела к увеличению количества многокамерных шахт [Малых, 2014. С. 14] (тип 1б) (GE 19-2, GE 19-6), большому количеству врезок в полу и стенах культовых помещений (GE 58, G 7823, G 7836, G 7851).

В конце V – начале VI династии глубина шахты стала минимальной настолько, что вход в погребальную камеру размещался на уровне пола культового помещения или даже немного выше (тип 2) (GE 19-6, GE 15-3, GE 49-2, GE 31-2). По-видимому, в этот период также появляются погребения в нишах (тип 3), находящихся как на одном уровне с полом культового помещения, так и выше него (GE 57, GE 49, G 7836, G 7823). Встречаются случаи повторного использования сердабов для погребений [Hassan, 1944. P. 49]. Сам факт того, что нередко ниши для погребений врезаны поверх уже сущест- вующих «ложных дверей», и чаще всего достаточно грубо, говорит о том, что они являются поздними включениями.

На исходе V династии наряду с сердаба-ми высотой в полный рост (тип 1a) (гробница Ниуджаптаха, G 1608) начинают появляться ниши-сердабы (тип 1б) (гробницы Инти-шеду, Небетпеджу, Хуфуанха (G 4520)). Причин этого может быть несколько. Во-первых, тенденция к уменьшению статуй, размещаемых в сердабах, что ведет к уменьшению самих сердабов, во-вторых, поздняя встройка в культовые помещения дополнительного сердаба на небольшом оставшемся пространстве.

При VI династии сердабы начинали размещать в стенках шахт (тип 3) (гробницы Нипепи и Ичети в Саккаре), что скорее всего уже связано с другой причиной – желанием достичь большей надежности в сохранности статуи.

Жертвенные ниши в шахте встречаются достаточно редко, статистика по ним невелика. Вероятно, это связано с тем, что большинство таких ниш не сохранилось – разграблено или вторично использовано для погребения. Самый ранний случай помещения жертвенной ниши в шахте относится к IV династии (погребение-тайник царицы Хетепхерес I (G 7000X). Ниша подобного назначения была также обнаружена нами в шахте 2 гробницы LG 64 (датирована V–VI династиями).

С конца V и при VI династии появляются ниши с объединенной функцией, например жертвенная ниша + сердаб (GE 40N, Мени-би (шахта S 4215)). Вероятно, это связано с уплотнением застройки в некрополе, нехваткой места для полноценного сердаба в культовом помещении гробницы, а также с постепенно появляющейся тенденцией переноса статуи ближе к погребению.

В целом, к концу Древнего царства мы наблюдаем масштабный рост количества скромных погребений, появление многокамерных шахт, погребений в нишах в культовых помещениях, а также планирование будущих погребений, о чем можно судить по наличию шахт и ниш-заготовок.

Возникновение ниш в гробницах, видимо, следует объяснять их планируемыми функциями. Появление погребений в нишах, а также значительное уменьшение глубины шахт связаны не только с необходимостью уменьшить затраты на изготовление погре- бения, но и, в случае со скальными гробницами, нехваткой пространства ниже уровня пола культового помещения из-за складывающейся «многоэтажности» комплексов скальных гробниц, доходящей до четырех и более уровней в одном комплексе.

В итоге мы можем сделать ряд выводов. Так, анализ существующих ниш позволил выявить несколько их типов: ниши для погребения, ниши для размещения статуи (сердабы), ниши для жертвенных даров и ниши с совмещенной функцией – жертвенная ниша + сердаб. Удалось выяснить, что не всегда в нишах, предназначенных для погребения, присутствует порожек или углубление в полу, а длина камеры является наиболее надежным классифицирующим признаком. Сравнительный анализ размеров ниш, при их совпадении, может помочь выявить предполагавшееся назначение незавершенной ниши, особенно у ниш, находящихся в одной группе гробниц или в одном комплексе. Таким образом, ниши-погребения и ниши с объединенной функцией, появляющиеся в конце V – начале VI династии, задают датировку скальным гробницам, в которых они размещаются.

Список литературы Ниши в египетских скальных гробницах Гизы эпохи Древнего царства как датирующий признак

- Ветохов С. В. Египетские скальные гробницы Древнего царства в Гизе: архитектурные элементы как инструмент датировки // Вестн. древней истории. 2016. № 2. С. 245-263.

- Малых С. Е. Сосуд и его содержимое: к вопросу об интерпретации некоторых древнеегипетских гробничных сцен эпохи Древнего царства // Вестн. древней истории. 2012. № 4. С. 122-133.

- Малых С. Е. Шахты с несколькими погребальными камерами: проблема функционирования Гизехского некрополя в эпоху Древнего царства // Вестн. древней истории. 2014. № 4. С. 3-19.

- Abu-Bakr A.-M. Excavations at Giza 1949- 1950. Cairo: Government Press, 1953. 252 p.

- Drioton E., Lauer J.-Ph. Un groupe de tombes a Saqqarah // ASAE 55. Le Caire: IFAO, 1958. P. 207-251.

- Hassan S. Excavations at Giza 1930-1931. Cairo: Government Press, 1936. Vol. 2. 338 p.

- Hassan S. Excavations at Giza 1931-1932. Cairo: Government Press, 1941. Vol. 3. 382 p.

- Hassan S. Excavations at Giza 1933-1934. Cairo: Government Press, 1944. Vol. 5. 435 p.

- Hawass Z. A Group of Unique Statues Dis-covered at Giza. III: The Statues of Inty-Sdw from Tomb GSE 1915 // Les critèries de datation stylistiques à l'Ancien Empire / Ed. by N. Grimal. Le Caire: IFAO, 1998. P. 187-208.

- Junker H. Giza VII. Der Ostabschnitt des Westfriedhofes. Erster Teil. Wien; Leipzig: Holder-Pichler-Tempski, 1944. 332 S.

- Junker H. Giza IX. Das Mittelfeld des Westfriedhofes. Wien: Adolf Holzhausens Nachfolger, 1950. 315 S.

- Kuraszkiewicz K. O. Saqqara V. Old Kingdom Structures between the Step Pyramid Complex and the Dry Moat. Part 1: Architecture and Development of the Necropolis. Varsovie: Neriton, 2013. 560 p.

- Lehmann K. Der Serdab in den Privatgräbern des Alten Reiches 3. Katalog. Ph. D. Dissertation. Universität Heidelberg, 2000. 282 S.

- Malykh S. Unusual ceramic complex in the Eastern Giza: problems of dating and interpretation // Bulletin de Liaison de la Céramique Égyptienne, Institut français d'archéologie orientale 25. Le Caire: Institut français d'archéologie orientale (IFAO), 2015. P. 113-125.

- Myśliwiec K. A Contribution to the Second Style in Old Kingdom Art // Servant of Mut: Studies in Honor of Richard A. Fazzini / Ed. by S. H. D'Auria. Leiden; Boston: Brill, 2008. P. 170-178.

- Reisner G. A. The Tomb of Hetep-Heres // Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston: Monthly, 1927. Vol. 25. P. 1-36.

- Reisner G. A. A History of the Giza Necropolis. Cambridge: Humphrey Milford, Oxford Univ. Press, 1942. Vol. 1. 580 p.

- Reisner G. A., Smith W. S. A History of the Giza Necropolis. The Tomb of Hetep-heres the mother of Cheops. Cambridge, Harvard Univ. Press, 1955. Vol. 2. 308 p.

- Rzeuska T. I. Saqqara II. Pottery of the Late Old Kingdom. Funerary pottery and burial customs. Varsovie: Neriton, 2006. 596 p.