Нижнепалеолитический комплекс местонахождения Рубас-1: предварительные результаты

Автор: Деревянко А.П., Анойкин А.А., Лещинский С.В., Славинский В.С., Борисов М.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521255

IDR: 14521255

Текст статьи Нижнепалеолитический комплекс местонахождения Рубас-1: предварительные результаты

В 2006 г. совместной экспедицией ИАЭТ СО РАН и ИЭиА РАН под руководством А.П. Деревянко проводились археологические работы на стоянке Рубас-1, в среднем течении р. Рубас (Табасаранский р-н Республики Дагестан), обнаруженой в ходе разведочных работ в 2004-2005 гг. (Деревянко и др., 2005а).

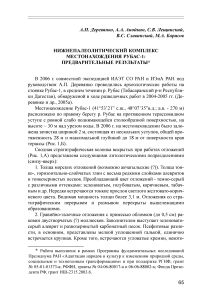

Местонахождение Рубас-1 (41°53’21” с.ш., 48°07’35”в.д.; а.в. - 270 м) расположено по правому берегу р. Рубас на протяженном терассовидном уступе с ровной слабо поднимающейся столообразной поверхностью, на высоте ~ 30 м над урезом воды. В 2006 г. на местонахождении было заложена зачистка шириной 2 м, состоящая из нескольких уступов, общей протяженность 28 м и максимальной глубиной до 18 м от поверхности края терассы (Рис. 1,Б).

Сводная стратиграфическая колонка вскрытых при работах отложений (Рис. 1,А) представлена следующими литологическими подразделениями (снизу-вверх):

-

1. Толща морских отложений (возможно акчагыльские (?)). Толща тонко-, горизонтально-слойчатых глин с весьма редкими слойками алевритов и тонкозернистых песков. Преобладающий цвет отложений - темно-серый с различными оттенками: зеленоватым, голубоватым, коричневым, табачным и др. Нередко встречаются тонкие прослои светлого желтовато-коричневого цвета. Видимая мощность толщи более 3,1 м. Отложения со стратиграфическим перерывом и размывом перекрыты вышележащими образованиями.

-

2. Гравийно-галечные отложения с примесью обломков (до 0,5 см) раковин двустворчатых (?) моллюсков. Заполнителем выступает зеленоватосерый алеврит и разнозернистый карбонатный песок. Псефитовые разности, в основном, представлены мелкой уплощенной галькой, единично встречается крупная. Кроме того, встречаются угловатые кремни, некото-

- Рис. 1. Местонахождение Рубас-1. Зачистка 1. Стратиграфическая колонка (А) и схема продольного разреза (Б).

-

3. Толща морских отложений (возможно апшеронские или раннебакинские (?)). Тонко-, горизонтально-, волнисто-слойчатые отложения. Представлены, в основном, тонко-, мелкозернистым карбонатным песком светло-коричневого цвета. Периодически встречаются горизонтальные прослои (до 0,15 - 0,3 м) светлых желтовато- или рыжевато-коричневых глин. Практически во всех глинистых прослоях встречаются отпечатки фрагментов листьев и стеблей травянистых растений. Мощность слоя ~ 8 м. Кровля слоя (0,2 - 0,4 м) несет следы элювиального изменения - «кора выветривания». Отложения перекрыты с явным перерывом.

-

4. Гравийно-галечно-валунные отложения (максимальный Ø обломков до 0,5×0,4×0,15 м). В основном все обломки хорошо окатаны и имеют плоскую и округлую форму, часто встречаются угловатые, но с хорошо окатанными гранями. В составе валунов и галек преобладает (более 80 - 90 %) разнозернистый песчаник с карбонатным цементом. Иногда встречается ра-кушняковый известняк и очень редко - оолитовый известняк (в виде мелкой гальки и гравия). Местами отложения слабо сцементированы до конгломерата. Встречаются невыдержанные по простиранию, но достаточно мощные (до 0,4 м) прослои и линзы тонко-слойчатого песка с примесью гравия и мелкими обломками раковин моллюсков. Отложения всего слоя сильно ожелезне-ны, имеют желтовато-рыжий, реже - светло-коричневый цвет. Мощность слоя ~ 3,5-3,8 м. Отложения, вероятно, перекрыты с перерывом.

-

5. Тонко-слойчатый, разнозернистый песок с прослоями и линзочками светло-серого алеврита (мощность до 7 см). Генезис отложений, по-види-мому, аллювиальный. Мощность слоя до 0,3-0,6 м. Отложения перекрыты с перерывом.

-

6. Субаэральные образования сложного генезиса - в основе, возможно, делювиально-пролювиальные отложения с существенной долей эолового материала. Отложения имеют общий светлый облик с преобладанием серокоричневых тонов. Порода в целом комковатая с тонко-слойчатой горизонтальной и линзовидной текстурой. Мощность слоя до 3,1-3,3 м. Отложения, вероятно, с перерывом перекрыты вышележащими образованиями.

-

7. Красновато-коричневые супесчано-суглинистые субаэральные образования светлого облика. Генетически основную роль в накоплении отложений, вероятно, играли коллювиальные, делювиальные и эоловые процессы. Порода комковатая, пористая с примесью мелкого щебня, дресвы и - реже гравия и гальки (до 0,1 м). Мощность слоя до 0,6 - 0,75 м. Кровля (до 5 см) выражена современной слабогумусированной почвой - супесью серо-коричневого цвета с дерновиной

рые из них являются артефактами. Слой невыдержан по простиранию -представлен серией маломощных линз мощностью до 0,1 м. Отложения, по-видимому, согласно перекрыты вышележащими породами.

Комплекс наиболее древних археологических материалов, исследованный в ходе работ, связан с тонким линзовидно залегающим гравийно-галечным слоем, зафиксированным в основании разреза между двумя мощ- ными пачками отложений морского генезиса (Рис. 1). В ходе работ на вскрытом участке ~ 1 кв. м обнаружено 102 кремня, из которых 84 определены как обломки и осколки естественного происхождения. Максимальная длина кремневых отдельностей и предметов не превышает 5 см, более 90 % имеют размеры 2 см и менее. 17 предметов из слоя определены как артефакты и условно разделены на две группы: типологически выраженные изделия (10 экз.) и плохо идентифицируемые предметы (7 экз.). Изделия первой группы по преимуществу представлены сколами, легко диагностируются, имеют четкую типологическую привязку, хорошо прослеживаемые следы антропогенного воздействия и выраженную системность обработки. Предметы из второй группы, представлены обломками и осколками, видимая вторичная обработка которых не имеет четкой системы, не образует выраженных рабочих элементов и может носить естественный характер. Диагностика коллекции затруднена сильной «сглаженностью» поверхности артефактов, что, скорее всего, связано с абразионным воздействием на них песка в пляжно-прибрежных условиях, которые характеризуют формирование культуросодержащего гравийно-галечного слоя. Все изделия выполнены из кремня серого, светло-коричневого, красно-коричневого и бежевых оттенков.

Первая группа предметов представлена следующими изделиями: нук-левидный обломок -1; отщепы - 4; обломки - 3, осколок - 1; чешуйка - 1. Все сколы фрагментированы, один - крупный (5 см), остальные - мелкие, около 1,5 см; остаточные ударные площадки неопределимые, дорсалы -гладкие и с бессистемной огранкой. Все предметы, кроме нуклевидного обломка, несут следы переоформления в орудия. Выделяются следующие типы: скребловидное изделие - 1; микроскребки - 3; шиповидные орудия - 3; комбинированное (скребок-шиповидное) орудие - 1; изделие с подтеской (?) - 1. Все предметы, кроме скребловидного изделия и орудия с подтеской, отно сятся к разряду микроизделий.

Нуклевидный обломок - 1. Изделие мелких размеров (1,9×1,9×1,3 см), представляет собой плиткообразный подтрапециевидный кусок кремня, на одном из узких ровных торцов которого прослеживаются негативы нескольких мелких снятий выполненных с оформленной (?) сколом прямой площадки, по кромке которой прослеживаются следы забитости в виде глубоких чешуйкобразных выломов. На о стальных гранях предмета также читаются следы предыдущих более крупных сколов в виде отдельных участков с негативами ударной волны.

Скребловидное изделие - 1. Орудие выполнено на крупном массивном трапециевидном сколе (5,3×3,8×1,4 см), дистальный торец которого сохранил желвачную корку. Левый короткий и массивный край подправлен на всем протяжении мелкими отвесными сколами, в медиальной части более глубокими и крупными. Обработкой было сформировано прямое лезвие со слабо выраженным зубчато-выемчатым контуром. Ретушной подправки не прослеживается.

Микроскребки - 3. Изделия выполнены на мелком обломке (1,8×1×0,4 см), фрагменте скола (1,6×0,9×0,4 см) и чешуйке (0,7×0,7×0,2 см). Более крупные орудия имеют рабочие элементы в виде небольших ногтевидных выступов на углу или изломе заготовки, подработанных мелкой однорядной крутой и вертикальной ретушью, близкой параллельной. Изделие, выполненное на чешуйке, имеет прямой рабочий край, оформленный по прямому скошенному дисталу мелкой вертикальной однорядной чешуйчатой дорсальной слабомодифицирующей ретушью.

Шиповидные - 3. Изделия выполнены на мелких обломках (2,2×1,8×1,2 см и 1,8×1,1×0,8 см) и небольшом первичном сколе (1,3×1,5×0,4 см). Орудия на обломках более массивны, удлиненные шиповидные рабочие элементы выделены на углах заготовок мелкими сколами, подправившими естественные треугольные в сечении «массивные» выступы. Подправка осуществлялась либо мелкими слабо модифицирующими углубленными сколами, либо вертикальной разнофасеточной модифицирующей ретушью, формирующей выделяющую шип вогнутость прилегающего к рабочему элементу участка края. Третье орудие на мелком плоском широком сколе имеет в медиальной части плоский треугольный шиповидный выступ, выделенный двумя мелкими глубокими альтернативными сколами. Интересно, что на плоскости одной из выемок образовалась корка выветривания, что может свидетельствовать о достаточно интенсивном атмосферном воздействии, которому подвергался предмет и его довольно длительном пребывании на дневной поверхности.

Комбинированное орудие (скребок-шиповидное) - 1. Орудие выполнено на подтрапециевидном фрагменте скола (1,6×1,2×0,5 см), треугольном в сечении. На коротком массивном прямом крае заготовки мелкой вертикальной двухрядной чешуйчатой ретушью оформлено лезвие скребка. На углу противолежащего ему более тонкого края, мелкими крутыми и вертикальными глубокими сколами выделен округлый ногтевидный выступ треугольный в сечении.

Изделие с подтеской (?) - 1. Орудие выполнено на небольшом подпрямоугольном массивном обломке, треугольном в сечении (2,7×1,9×1,7 см). На уплощенном выступе мелкой и средней утончающей пологой чешуйчатой многорядной ретушью выполнено кроткое скошенное слабовыпуклое лезвие. Орудие может быть отнесено к классу скребков, хотя характер обработки рабочего элемента близок к подтеске.

Вторая группа кремней менее выразительна. Условно в ней можно выделить следующие типы изделий: колотая галька - 1; осколки с эпизодической ретушью - 2; выемчатое орудие (?) - 1; шиповидное орудие (?) - 1; обломок со следами сколов (?) - 1; фрагмент скола - 1.

Отличительной особенностью индустрии является ее микрооблик, преимущественное использование для оформления орудий не сколовых основ (обломки, осколки), слабое разнообразие орудийных форм (в основном скребки и различные варианты шиповидных и выемчатых форм), довольно развитая техника ретуширования, а также полное отсутствие крупных орудий, как галечных, так и на сколах. На сегодняшний день наиболее близкие аналогии обнаруженного комплекса артефактов прослеживаются в материалах стоянки Дарвагчай-1, расположенной в 40 км к северо-востоку от местонахождения Рубас-1 и предварительно датируемых Бакинским временем (Деревянко и др., 2005б; Деревянко и др., 2006). Исходя из предварительного анализа стратиграфической ситуации, в которой залегают материалы на Рубасе-1, высотных отметок местонахождения и его удаленность от современной береговой линии Каспия можно предполагать их более древний или, как минимум, синхронный возраст (поздний эоплейстоцен-ранний неоплейстоцен).

Стоит отметить, что оценка материалов из нижних горизонтов Рубаса-1 носит целиком предварительный характер, т.к. вскрытая при работах площадь культуросодержащего горизонта очень незначительна, а общее число предметов в коллекции не совсем репрезентативно.