Нижнепермские подсолевые отложения Астраханского свода: перспективное направление поисков нефти в Юго-Западном Прикаспии

Автор: Меркулов О.И., Стенин В.П., Малявин С.Ю., Щеглов В.Б., Сизинцев С.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

В процессе бурения разведочных и эксплуатационных скважин на Астраханском газоконденсатном месторождении были получены промышленные притоки и проявления углеводородов внижнепермских отложениях. В этой части разреза Астраханского свода по литологическому составу и особенностям нефтегазонакопления четко обособляются две толщи: нижняя - ассельско-сакмаро-артинская и верхняя - филипповская. Первая сложена кремнисто-глинисто-карбонатными отложениями и может рассматриваться как источник сланцевого газа и сланцевой нефти. Филипповская часть представлена карбонатной толщей со сложным характером распространения коллекторских свойств. Ресурсный углеводородный потенциал этих отложений на изучаемой территории оценивается в 413,4 млн т усл. топлива, из них нефти 350,3 млн т, свободного газа 55,8 млрд м3. В связи с развитием в нижнепермском интервале разреза активной и высокообогащенной органическим веществом нефтегазоматеринской толщи ключевым аспектом при проведении поисково-оценочных работ будет прогноз развития и распространения коллекторов. Структурный фактор при планировании поисковых работ не будет иметь решающего значения

Прикаспийская впадина, астраханский свод, нижнепермские отложения, нефтегазоносность, ресурсы углеводородов, направления геолого-разведочных работ, субгранулярный коллектор, сланцевый газ, сланцевая нефть

Короткий адрес: https://sciup.org/14133465

IDR: 14133465 | УДК: 553.98.041(470.46) | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-2-29-40

Текст научной статьи Нижнепермские подсолевые отложения Астраханского свода: перспективное направление поисков нефти в Юго-Западном Прикаспии

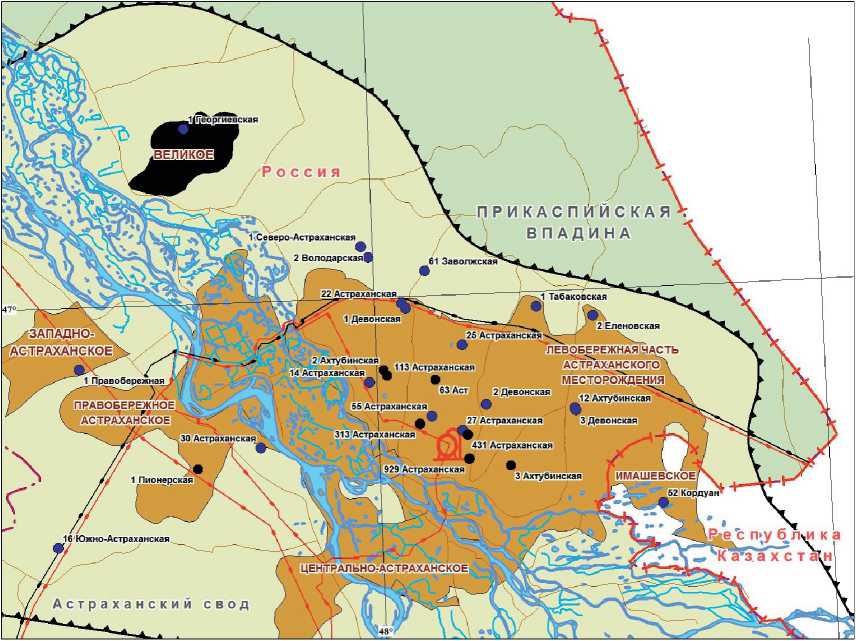

С момента открытия Астраханского месторождения для подавляющего большинства скважин, пробуренных на территории одноименного свода, целевым назначением было изучение отложений башкирского яруса и освоение залежей газоконденсата в этих отложениях (рис. 1). Гигантские запасы залежей УВ башкирского яруса Астраханского свода обладают важным недостатком — высоким содержанием агрессивных компонентов (сероводорода и углекислого газа). При существующей промысловой и перерабатывающей инфраструктуре региона это вносит ограничения на объем добываемой продукции. В связи с этим различные исследователи обосновывают альтернативные направления работ, например поиск нефтяных скоплений в девон-башкирском интервале разреза, поиск метанового газа в отложениях терригенного девона и др.

Многие годы дискутируется проблема выявления крупных нефтяных скоплений в башкирских и более древних отложениях Астраханского свода. Согласно воззрениям одной группы исследователей, такой вариант возможен [1–3]. В качестве подтверждающих фактов приводятся результаты опробования скв. Володарская-2 (приток нефти из фаменских отложений), а также аналоги из различных зарубежных нефтегазоносных бассейнов (Мексиканского залива, Аргентины, Ирана и др.), где притоки нефти получены с глубин до 8000–10 000 м. Кроме того, в башкирских отложениях Астраханского свода числится нефтяная залежь месторождения Великое.

Оппоненты, напротив, считают, что башкирские и более древние отложения Астраханского свода не могут содержать крупные по запасам нефтяные скопления УВ [4-6]. По результатам детального исследования пластовых флюидов из скважин Астраханского свода, а также по материалам бассейнового моделирования 2D и 3D в башкирском резервуаре прогнозируются газовые и газоконденсатные скопления. Нефть если и есть, то не в гигантских количествах. Эти скопления могут быть приурочены к наиболее гипсометрически приподнятой части свода, а по свойствам прогнозируются как конденсатоподобные. По мере погружения башкирских отложений по периферии свода и при переходе к более древним отложениям ожидаются исключительно газовые и газоконденсатные скопления. При этом конденсатный фактор должен закономерно уменьшаться по мере увеличения глубины залегания отложений.

На фоне этих дискуссий на протяжении нескольких десятков лет уделяется мало внимания направлению работ, связанным с поиском нефтяных, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных залежей в нижнепермских подсолевых отложениях Астраханского свода [7]. В процессе бурения разведочных и эксплуатационных скважин на Астраханском месторождении были получены промышлен-

ные притоки и проявления УВ в нижнепермском подсолевом интервале разреза (таблица). Отмечена нефтенасыщенность керна и шлама из гли-нисто-кремнисто-карбонатных и битуминозных отложений ассельско-артинского возраста и суль-фатно-карбонатных отложений филипповского возраста. Детальный анализ геолого-геофизических материалов по этому интервалу разреза свидетельствует о существовании нефтеперспективной территории в юго-западной части Прикаспийской нефтегазоносной провинции.

Строение нижнепермской подсолевой толщи

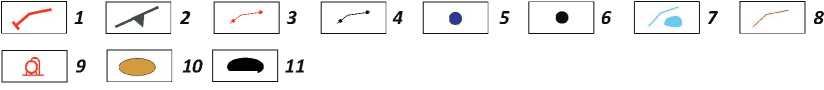

В нижнепермской подсолевой части разреза Астраханского свода по литологическому составу и особенностям нефтегазонакопления четко обособляются две толщи: нижняя — ассельско-сакмаро-артинская и верхняя — филипповская (рис. 2).

Мощность ассельско-артинских отложений в центральной части Астраханского свода изменяется в пределах 50–170 м, возрастая в южном и юго-западном направлениях до 263 м (скв. Юж-но-Астраханская-14) и сокращаясь до 36–17 м на его северном склоне.

Нижнепермские отложения имеют сложный литологический состав, характеризующийся неравномерным переслаиванием семи основных литологических типов пород и их подтипов, представленных карбонатными, глинисто-карбонатными, глинистыми и кремнистыми породами, а также породами сложного битуминозно-кремнисто-гли-нисто-карбонатного состава с различным соотношением перечисленных компонентов. Особенностью состава рассматриваемых отложений является постоянное присутствие в разрезах скважин на различных уровнях маломощных прослоев вулканогенно-осадочных пород — туфоаргиллитов, туфо-алевролитов и туфопесчаников.

Комплекс первичных признаков изученных литотипов позволяет сделать вывод о формировании пород ассельско-артинского возраста в обстановках, отвечающих условиям относительно глубоководного шельфа, в спокойной гидродинамической обстановке, в условиях аноксичного заражения придонных вод. Примесь вулканомиктового материала и наличие прослоев туффитов являются следствием периодического пульсационного привноса в бассейн пеплового материала, связанного с раннепермской эпохой вулканизма, наиболее отчетливо проявившейся за пределами территории исследования в юго-восточных районах Прикаспийской впадины [8].

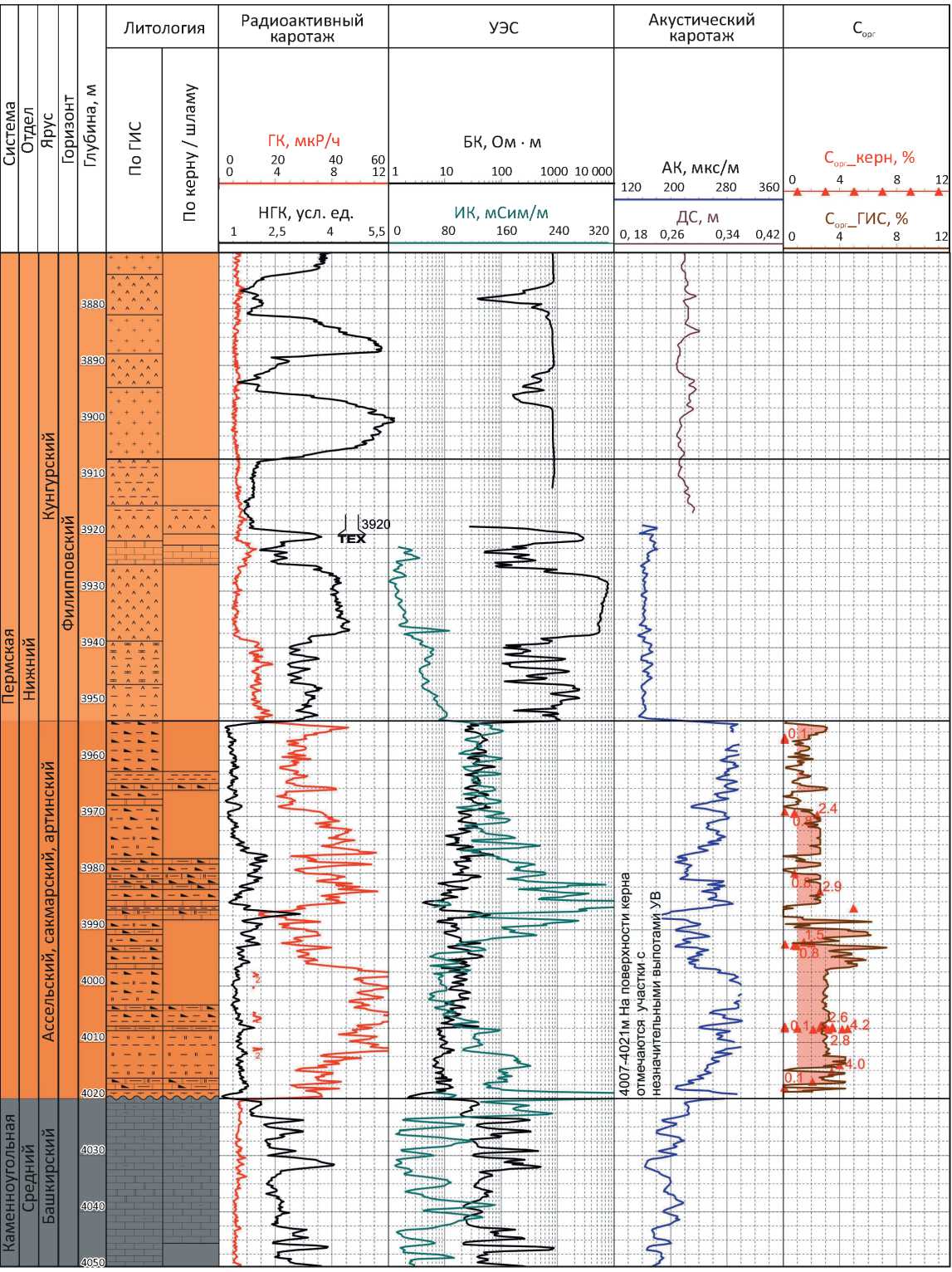

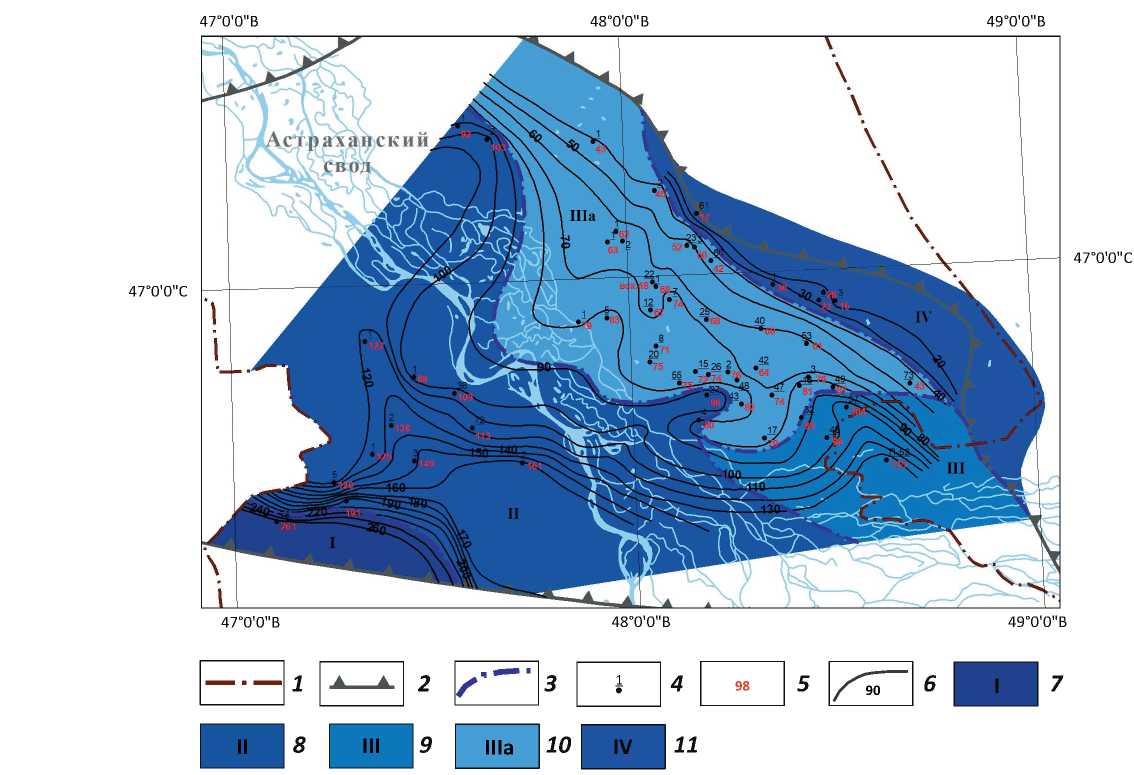

На основе анализа вариаций состава, особенностей внутреннего строения и изменения толщин нижнепермских отложений в пределах Астраханского свода выделено четыре типа разрезов: южно-астраханский (тип I), долгожданный (тип II), астраханско-кордуанский (типы III, III а), хараба-линско-табаковский (тип IV) (рис. 3). Несмотря на общее сходство состава и строения вскрытых разре-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 1.

Fig. 1.

Обзорная карта Location map

48°

47°

22,5 км

Границы ( 1 , 2 ): 1 — государственная, 2 — крупных тектонических элементов; 3 — газопровод; 4 — нефтепровод; скважины ( 5 , 6 ): 5 — пробуренные, 6 — с притоками УВ из нижнепермских отложений; 7 — гидросеть; 8 — дороги; 9 — газоперерабатывающие заводы; месторождения ( 10 , 11 ): 10 — газоконденсатные, 11 — нефтяные

Borders (1, 2): 1 — state, 2 — large tectonic elements; 3 — gas main; 4 — oil pipeline; wells (5, 6): 5 — drilled, 6 — with HC inflows from Lower Permian intervals; 7 — hydrographic network; 8 — roads; 9 — gas processing plants; fields (10, 11): 10 — gas condensate, 11 — oil зов, они различаются между собой по мощности как отдельных слагающих их пачек, так и общей толщине нижнепермских отложений.

Разрезы южно-астраханского типа развиты в юго-западной части свода. Их отличительной особенностью является увеличенная мощность нижнепермских отложений (до 263 м, скв. Южно-Астра-ханская-14) в основном за счет увеличения числа и мощности терригенных пластов (предположительно песчаного, алевролитопесчаного, глинистого состава) в верхних частях разреза.

Долгожданный тип разреза распространен на большей, левобережной, части свода. При сходстве строения нижней половины развитых здесь нижнепермских разрезов с разрезами типа I отмечается

резкое сокращение в верхней части терригенных прослоев. Последние сложены преимущественно глинистыми породами. Одновременно отмечается увеличение доли карбонатных прослоев глубоководного генезиса. Наблюдаемая картина изменения состава и строения нижнепермских разрезов в пределах рассматриваемой зоны является следствием резкого сокращения объемов поступления в глубоководную часть бассейна терригенного материала в связи с удаленностью от источников сноса. С этим связано и наблюдаемое в пределах изучаемой зоны закономерное сокращение, общей мощности нижнепермских отложений в северном и северо-западном направлениях — от 191 м в скв. Южно-Астра-ханская-16 до 97–93 м в скважинах Астраханская-27 и Георгиевская-1.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Развитие разрезов астраханско-кордуанско-го типа (типы III, III а) охватывает районы восточной и центральной, наиболее приподнятых, частей Астраханского свода. Отличия данных разрезов заключаются в сокращении мощности и нечеткой выраженности двух нижних пачек, увеличении мощности третьей пачки (гамма-активный репер Р1), увеличении в составе пятой пачки доли карбонатных пород, повышенной гамма-активности пород, слагающих шестую пачку (гамма-активный репер Р2), очевидно, за счет увеличения в их составе глинистой и битуминозной составляющих, уменьшении мощности седьмой пачки. Практически полное отсутствие в составе данных разрезов терригенных обломочных пород, представленных исключительно редкими маломощными прослойками туфоалев-ролитов и туфопесчаников (скважины Кордуан-52, Астраханская-25, Астраханская-30), указывает на удаленность центральной части Астраханского свода от основных источников сноса.

Харабалинско-табаковский тип разреза характерен для верхней части наиболее крутого северного склона свода (Харабалинская, Заволжская площади), а также приуроченных к нему участков морфологически выраженных органогенных построек каменноугольного возраста (районы Еле-новской, Табаковской площадей). Разрезы нижней перми в пределах данной зоны по строению суще-

ственно отличаются от описанных выше резким сокращением общей мощности отложений (до 36–17 м).

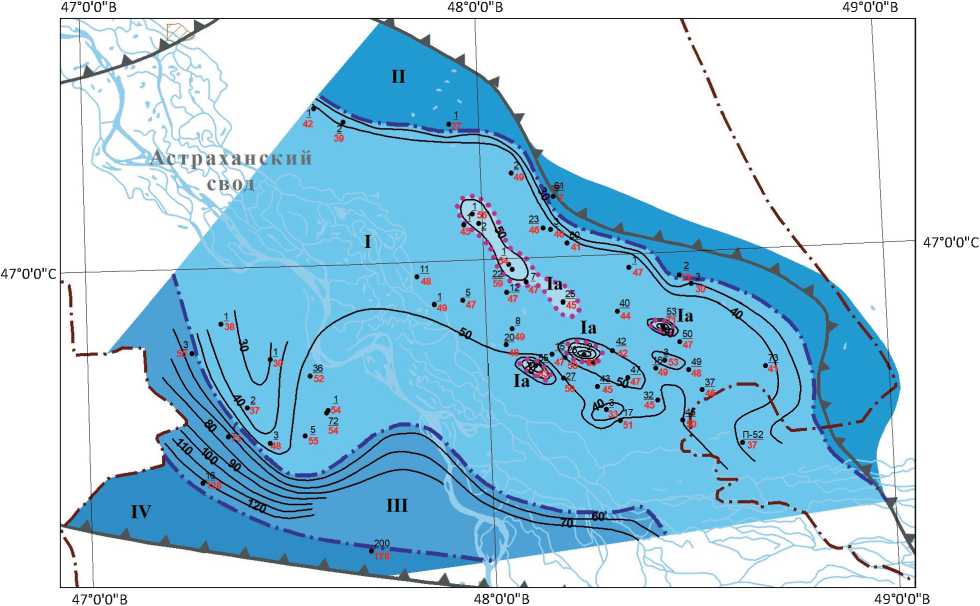

Филипповский этап осадконакопления в пределах свода отвечал началу активного засолонения морского бассейна, существовавшего в пределах Прикаспийской впадины и ее внешнего обрамления, что нашло отражение в развитии преимущественно карбонатно-сульфатного и сульфатного типов осадков (рис. 4).

В центральной части Астраханского свода разрезы горизонта представлены в основном ангидритами с тонкими прослойками карбонатного материала. Характерной особенностью данного типа разреза является присутствие среди ангидритов реперных пластов R-1 и R - 2, сложенных доломити-зированными известняками темно-серой окраски, тонкокристаллической структуры, тонкослоистых за счет включений тонких пропластков глинисто-битуминозного материала (см. рис. 2). Мощность нижнего карбонатного пласта (R-1) изменяется в пределах 15–20 м, верхнего — 5–9 м. Мощность данного типа разреза в целом характеризуется относительно небольшими колебаниями значений (в пределах 40–50 м).

В поле распространения данного типа разреза в ряде скважин (Северо-Астраханская-1, Володар-

Таблица. Результаты опробований, испытаний и исследований скважин, вскрывших нижнепермские подсолевые отложения Астраханского свода (по материалам АСТРАХАНЬНИПИГАЗ, 1991)

Table. Results of sampling, testing, and logging of wells that encountered Lower Permian subsalt deposits in the Astrakhan Arch (according to ASTRAHAN’NIPIGAZ, 1991)

|

Пласт |

Номер скважины |

Площадь |

Интервал опробования, м глубина, м абс. отметка, м |

Способ вскрытия пласта |

Диаметр штуцера, мм |

Дебит |

||

|

нефти, м3/сут |

воды, м3/сут |

газа тыс. м3 |

||||||

|

R 1 + R 2 |

431 |

Астраханская |

3750–3800 -3760...–3810 |

ПКС-105 |

8 |

80 |

— |

30 |

|

R 1 |

113 |

3804–3824 |

В процессе бурения |

Фонтан |

100 |

— |

200 |

|

|

R 2 |

313 |

3865–3877 -3875,9...–3887,9 3892–3894 -3902,9...–3904,9 |

ПКС-105 Открытый ствол |

8 |

600 |

— |

— |

|

|

R 1 + R 2 |

929 |

3720–3761 -3729,1...–3770,1 |

ЗПКС-105 |

— |

246 |

— |

25 |

|

|

R 2 |

63 |

3692,5–3772 |

ИП Поларис |

— |

— |

— |

6,1 |

|

|

R 1 |

2 |

Ахтубинская |

3901–3921 -3914,9...–3934,9 |

Открытый забой |

— |

— |

— |

Незначительное содержание при промывке |

|

R 2 |

3 |

3883–3888 -3896,9...–3901,9 |

ПКО-89 |

6 |

— |

— |

— |

|

|

— |

1 |

3804–3852 |

Открытый забой |

— |

0,6 м3/ сут жидкости |

— |

— |

|

|

Пионерская |

3846–3936 |

ИП |

— |

— |

— |

— |

||

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 2. Геолого-геофизическая характеристика нижнепермских отложений по скв. Астраханская-25

Fig. 2. Geological and geophysical characteristics Lower Permian deposits in Astrakhanskaya-25 well

УЭС

Литология

ГК, мкР/ч

БК, Ом . м

|392(

20 4

Акустический каротаж

Радиоактивный каротаж

С орг

10 100 1000 10 000

ДС, м

0, 18 0,26 0,34 0,42

НГК, усл. ед.

1 2,5 4 5,5

40 60

8 12

АК, мкс/м 120 200 280 360

ИК, мСим/м 80 160 240 320

С орг _керн, % 4 8

С орг _ГИС, % 4 8

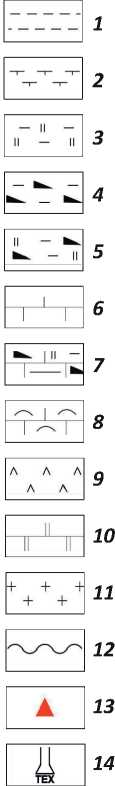

1 — глина, аргиллит; 2 — глина известковистая; породы ( 3 – 5 ): 3 — кремнисто-глинистая, 4 — битуминозно-глинистая, 5 — битуминозно-глинисто-кремнистая; известняки ( 6 – 8 ): 6 — чистый, 7 — битуминозный, кремнисто-глинисто-карбонатный, 8 — органогенный; 9 — ангидрит; 10 — доломиты; 11 — соль; 12 — перерыв в осадконакоплении; 13 — результаты аналитических исследований; 14 — башмак технической колонны 1 — clay, claystone; 2 — calcareous loam; rocks ( 3 – 5 ): 3 — siliceous-argillaceous, 4 — bituminous-argillaceous, 5 — bituminous-argillaceous-siliceous; limestone ( 6 – 8 ): 6 — pure, 7 — bituminous, siliceous-argillaceous-carbonate, 8 — organic; 9 — anhydrite; 10 — dolomite; 11 — salt; 12 — nonsequence; 13 — results of analytical studies; 14 — shoe of technical string

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 3. Литолого-фациальная карта ассельско-артинского этапа осадконакопления

Fig. 3. Lithofacies map of Asselian–Artinskian phase of sedimentation

Границы ( 1 – 3 ): 1 — административные, 2 — Астраханского свода, 3 — литолого-фациальных зон; 4 — скважина и ее номер, 5 — мощность отложений, м; 6 — изопахиты, м; типы разрезов и их литолого-фациальная характеристика ( 7 – 11 ): 7 — южно-астраханский — дальняя часть склона Астраханского свода (геми-пелагические осадки в пределах погруженной карбонатной платформы — битуминозные тонкослоистые аргиллиты, кремнистые, кремнисто-глинистые, глинисто-карбонатные, кремнисто-глинистые породы с возрастанием в верхней части разреза доли прослоев терригенного состава), 8 — долгожданный — верхняя часть склона Астраханского свода (глубоководные осадки в пределах погруженной карбонатной платформы — битуминозные тонкослоистые аргиллиты, кремнистые, кремнисто-глинистые, гли-нисто-карбонатные, кремнисто-глинистые породы с преобладанием глинистых и глинисто-кремнистых разновидностей, с редкими прослоями вулканокластических пород), 9 — кордуанский — восточная погруженная часть Астраханского свода (глубоководные осадки, по составу аналогичные II типу, но с преобладанием глинистых, кремнисто-глинистых и глинисто-карбонатных разностей, с прослоями туфогенных пород), 10 — астраханский — центральная часть Астраханского свода (глубоководные осадки в пределах приподнятой части погруженной карбонатной платформы — по составу аналогичные III типу, но с общим уменьшением толщины одновозрастных пачек), 11 — еленовский — северо-восточная часть резкого погружения склона Астраханского свода (глубоководные осадки в пределах верхней части склона глубокопо-груженной карбонатной платформы — частое переслаивание битуминозных глинисто-кремнистых, крем-нисто-карбонатных, кремнисто-глинисто-карбонатных пород).

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

Boundaries ( 1 – 3 ): 1 — administrative, 2 — Astrakhan Arch, 3 — lithofacies zones; 4 — well and its number, 5 — deposit thickness, m; 6 — isopach, m; section types and their lithofacies characteristics ( 7 – 11 ): 7 — South Astrakhansky — distant part of the Astrakhan Arch slope (hemipelagic sediments within the submerged carbonate platform — bituminous thin-bedded claystone, siliceous, siliceous-argillaceous, argillaceous-carbonate, siliceous-argillaceous with increase of terrigenous member proportion in the upper part of the section), 8 — Dolgozhdanny — upper part of the Astrakhan Arch slope (deepwater sediments within the submerged carbonate platform — thin-bedded bituminous claystone, siliceous, siliceous-argillaceous, argillaceous-carbonate, siliceous-argillaceous rocks with predominance of argillaceous and argillaceous-siliceous varieties, with rare interlayers of volcaniclastic rocks), 9 — Korduansky — eastern submerged part of the Astrakhan Arch (deepwater sediments with composition similar to Type II, although with predominance of argillaceous, siliceous-argillaceous and argillaceous-carbonate varieties, with tuffaceous interlayers), 10 — Astrakhansky — central part of the Astrakhan Arch (deepwater sediments within the upstanding part of the submerged carbonate platform — composition is similar to Type III, although with general thinning of time-equivalent members), 11 — Elenovsky — north-eastern part of drastic submergence of the Astrakhan Arch slope (deepwater sediments within the upper part of the slope of deeply submerged carbonate platform slope — thin alternation of bituminous argillaceous-siliceous, siliceous-carbonate, and siliceous-argillaceous-carbonate rocks).

For other Legend items see Fig. 2

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 4. Литолого-фациальная карта филипповского этапа осадконакопления Fig. 4. Lithofacies map of Filippovsky phase of sedimentation

I a

I I 4

I I I

5 I V 6

ская-2, Астраханские-22, 25, 55, Девонская-2, Ах-тубинская-12) отмечается увеличенная мощность сульфатов в кровле горизонта, выше репера R - 2.

Характерной особенностью преимущественно сульфатного типа разреза северного склона свода является резко сокращенная общая мощность филипповских отложений — от 28 м (скв. Еленовская-2) до 7 м (скв. Заволжская-61). В основном разрез сложен сульфатными породами. Реперные пласты карбонатного состава R-1 и R-2 здесь либо отсутствуют, либо их мощность составляет не более 2-3 м. Сокращенная мощность накопившихся отложений в этой зоне объясняется весьма неустойчивыми условиями осадконакопления в пределах палеосклона.

Перспективы нефтегазоносности

На основе анализа результатов геолого-геофизических исследований в нижнепермском подсолевом разрезе Астраханского свода можно наметить два потенциальных направления геолого-разведочных работ. Первое связано с доманикоидной крем-

нисто-глинисто-карбонатной ассельско-артинской пачкой, второе — с реперными пластами сульфатно-доломитовых пород филипповского горизонта.

В таблице приведена схема УВ-проявлений из нижнепермских подсолевых отложений Астраханского свода. Наиболее интенсивные нефтегазопро-явления были получены при опробовании филипповских отложений в эксплуатационных скважинах левобережной части Астраханского свода. В скважинах 431, 313 и 929 опробованы в колонне реперные пласты R 1 и R 2 (см. таблицу). Притоки нефти при этом составляли от 80 м3/сут на 8-мм штуцере в интервале 3750-3800 скв. 431 до 246 м3/сут в интервале 3720-3761 скв. 929. Дебиты газа достигали 30 тыс. м3/сут (скв. 431).

Согласно результатам 2D-бассейнового моделирования, в среднекаменноугольно-нижнеперм-ской подсолевой части разреза Астраханского свода в послекунгурское время, вероятно, сформировались две изолированных УВ-системы. К первой относятся отложения от среднего (верхнего) девона до

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS среднего карбона. Она включает в себя очаги генерации в девонских отложениях Астраханского свода и девон-каменноугольные отложения, окружающие свод прогибов, преимущественно транзитную зону в верхнедевонских и нижнекаменноугольных отложениях, а также гигантскую зону аккумуляции газа и газоконденсата в среднекаменноугольных отложениях. Формирование девон-среднекаменно-угольной генерационно-аккумуляционной системы в пределах Астраханского свода и его периферии подробно изложено в работе [9].

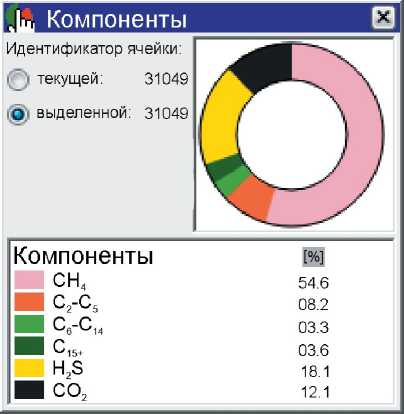

На рис. 5 в качестве примера приведен компонентный состав флюидов в башкирских отложениях (по одной ячейке расчетной сети) в наиболее гипсометрически приподнятой части Астраханского свода. Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что в составе компонентов резко доминируют газообразные компоненты (93 %). При этом 30,2 % приходится на агрессивные компоненты (сероводород и углекислый газ).

Вторая из изолированных УВ-систем объединяет очаг генерации и зоны аккумуляции преимущественно жидких УВ в нижнепермской подсолевой части разреза. Дифференциация этих зон обусловлена наличием флюидоупора высокого качества в ассельско-артинской части разреза. Перетокам из отложений среднего карбона в более молодые подсолевые отложения в пределах Астраханского свода препятствовал флюидодинамический барьер в подошве нижнепермской толщи. Наличие этого барьера в настоящее время не означает отсутствия вероятности вертикальных перетоков УВ в прошлом. Такие перетоки могли иметь эпизодический характер в мезозой-кайнозойское время.

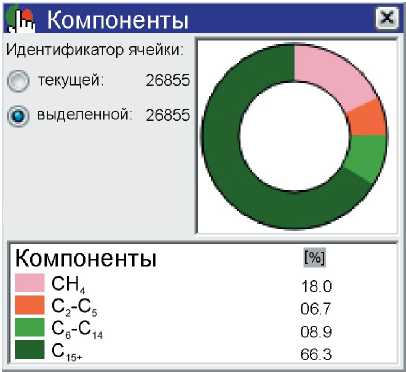

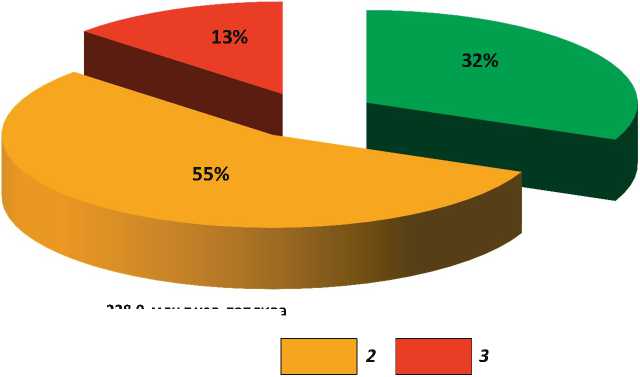

Нижнепермская генерационно-аккумуляционная система, вероятно, начала функционировать в мезозойское время. На рубеже триаса и юры здесь прогнозируются начало генерации УВ и формирование первых нефтяных скоплений. В наиболее гипсометрически приподнятой части свода и под соляными куполами на его склонах генерация нефти продолжалась и в кайнозое. В настоящее время в подсолевых нижнепермских отложениях района работ прогнозируются преимущественно нефтяные залежи. На рис. 6 приведен состав одного из прогно-зируемыx скоплений в нижнепермских отложениях левобережной части Астраханского свода.

Иная ситуация прогнозируется по периферии исследуемой территории. Под действием более жестких термических условий в конце мезозоя и кайнозое здесь могли генерировать газообразные УВ, что, вероятно, обусловило формирование газовых и газоконденсатных скоплений.

Выполненный анализ геолого-геофизических и геохимических данных позволил провести интервальную оценку ресурсного УВ-потенциала нижнепермских отложений Астраханского свода. При этом отдельно были оценены ресурсы УВ в дома-никоидах ассельско-артинского интервала разреза

и в одновозрастных субгранулярных коллекторах, а также ресурсный потенциал УВ в сульфатно-кар-бонатных реперных пластах филипповского горизонта. Согласно выполненной оценке, ресурсный потенциал нижнепермских подсолевых отложений Астраханского свода составил 413,4 млн т усл. топлива извлекаемых, из них нефти 350,3 млн т, свободного газа 55,8 млрд м3. Ресурсный потенциал ассельско-артинских отложений оценен исключительно по нефти, филипповских — по нефти и газу. Результаты подсчета ресурсов по нижнепермской подсолевой части разреза Астраханского свода приведены на рис. 7.

Ключевые направления геолого-разведочных работ

В связи с высокой степенью флюидодинамической замкнутости нижнепермская генерационно-аккумуляционная система может служить типичным примером автоклавной системы [10]. Вероятнее всего, в этом интервале разреза Астраханского свода и по его периферии на протяжении нескольких геологических периодов развивалась квазиизолированная флюидодинамическая система. Очаги генерации и аккумуляции УВ здесь практически совпадают в пространстве. Латеральная и вертикальная миграция были существенно ограничены в связи со сложным распределением фильтрационно-емкостных свойств, обусловленным как литологическим составом, так и вторичными процессами преобразования нижнепермских подсолевых пород. Это безусловно оказало влияние на перспективы нефтегазоносности нижнепермского подсолевого интервала разреза. Формирование УВ-скоплений здесь обусловлено наличием коллектора и гидродинамической ловушки.

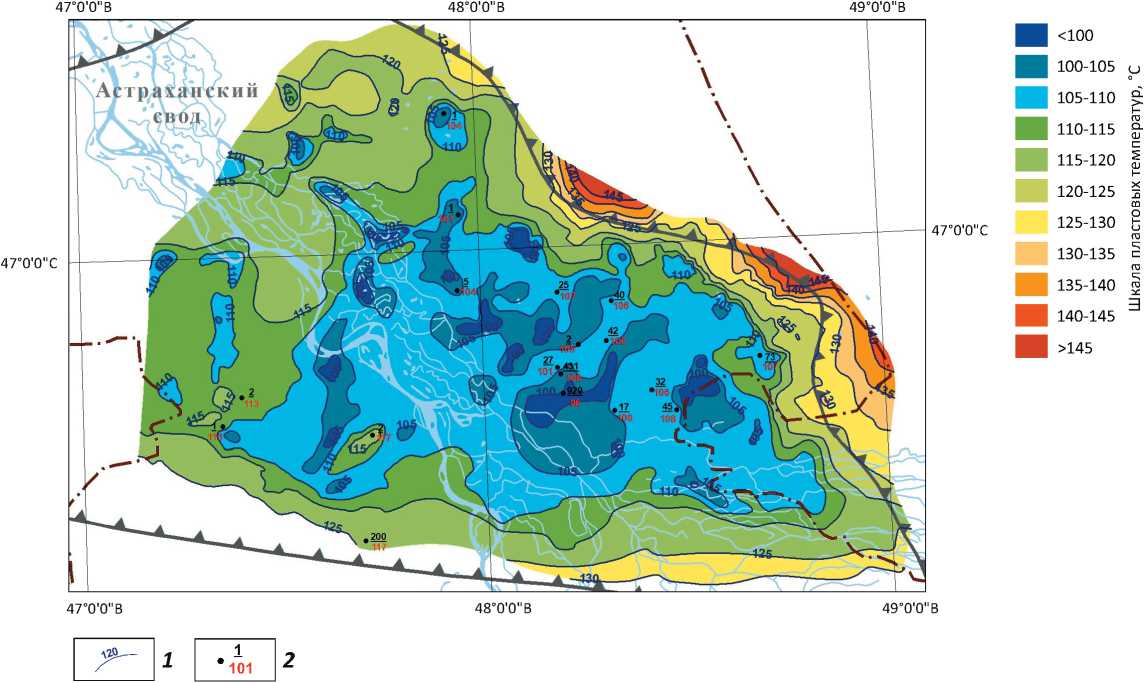

Как отмечалось, распределение коллекторских свойств в ассельско-артинской и филипповской толщах носит спорадический характер. Как правило, зоны с повышенными фильтрационно-емкостными свойствами прогнозируются на участках развития малоамплитудных разрывных нарушений, на склонах локальных поднятий, а также в зонах повышенной кавернозности карбонатных пород, что подтверждается результатами бурения и опробования нижнепермских подсолевых отложений в скважинах Астраханского свода (см. рис. 1). Таким образом, в нижнепермских подсолевых отложениях района работ прогнозируется серия различных по запасам и фазовому составу скоплений УВ. Размеры и состав скоплений будут определяться локальными неоднородностями фильтрационно-емкостных свойств пород, а также термобарическим режимом недр. Повышение напряженности термического поля в силу достаточно высокой катагенетической зрелости нижнепермских пород может привести к увеличению доли газообразных УВ в локальных скоплениях. В таких условиях возрастает влияние мозаичного поля температур нижнепермских отложений на фазовый состав скоплений (рис. 8).

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 5. Пример компонентного состава пластовой смеси в отложениях башкирского яруса в пределах Астраханского свода. Бассейновое моделирование 2D

Рис. 6. Пример компонентного состава пластовой смеси в нижнепермских отложениях в пределах Астраханского свода. Бассейновое моделирование 2D.

Fig. 5. An example of compositional breakdown of strata mixture in Bashkirian deposits within the Astrakhan Arch. 2D basin modelling

Fig. 6. Example of breakdown of strata mixture in Lower Permian deposits within the Astrakhan Arch. 2D basin modelling.

Рис. 7. Результаты оценки ресурсного потенциала нижнепермских подсолевых отложений Астраханского свода

Fig. 7. Results of resource potential assessment for Lower Permian subsalt deposits of the Astrakhan Arch

54,2 млн т усл. топлива

130,3 млн т усл. топлива

228,9 млн т усл. топлива

1 — филипповские отложения; 2 — доманикоиды ассельско-артинского возраста; 3 — субгранулярный коллектор ассельско-артинского возраста

1 — Filippovsky deposits; 2 — Asselian–Artinskian domanikoids; 3 — Asselian–Artinskian subgranular reservoir

Таким образом, можно обосновать два направления поисково-оценочных работ на нижнепермские подсолевые отложения Астраханского свода.

1. Кремнисто-глинисто-карбонатные отложения ассельско-артинского возраста как источники сланцевого газа и сланцевой нефти. Эти породы повсеместно распространены на территории Астраханского свода. Наиболее перспективны на проведение поисково-оценочных работ участки развития субгранулярных коллекторов в центральной и северной частях свода. В южном направлении ассель-ско-артинский интервал разреза существенно гли-

низирован и его перспективы нефтегазоносности уменьшаются.

2. Ассельско-артинские и филипповские отложения центральной и северной частей свода на участках развития повышенных фильтрационно-емкостных свойств. Как правило, такие участки приурочены к зонам повышенной трещиноватости, обусловленной структурной неоднородностью как нижнепермской подсолевой толщи, так и подстилающих ее отложений. Сюда можно отнести малоамплитудные разрывные нарушения, локальные поднятия, флексурные осложнения северной части свода.

38 OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 8. Карта пластовых температур в кровле ассельско-артинских отложений

Fig. 8. Formation temperature map for the Asselian–Artinskian Top

1 — изотермы, град.; 2 — скважины (числитель — номер, знаменатель — температура).

Остальные усл. обозначения см. на рис. 3

-

1 — isotherm, degrees; 2 — wells (number, temperature).

For other Legend items see Fig. 3

Выводы

-

1. Нижнепермские отложения являются высокоперспективным объектом для поиска нефтяных залежей в переделах Астраханского свода, что подтверждается промышленными притоками в нескольких скважинах. Ресурсный УВ-потенциал этих отложений на изучаемой территории оценивается в 413,4 млн т усл. топлива извлекаемых, из них нефти 350,3 млн т, свободного газа 55,8 млрд м3.

-

2. Ассельско-артинские отложения представляют собой доманикоидную кремнисто-глини-сто-карбонатную толщу, высокообогащенную ОВ и жидкими УВ. По результатам геолого-разведочных работ здесь могут быть оконтурены площади, в том числе перспективные на поиски сланцевой нефти.

-

3. В связи с развитием в нижнепермском интервале разреза активной и высокообогащенной ОВ нефтегазоматеринской толщи ключевым этапом при проведении поисково-оценочных работ будет прогноз развития и распространения коллекторов. Структурный фактор при планировании поисковых работ не будет иметь решающего значения.

Однако не исключено развитие традиционных коллекторов с низкими фильтрационно-емкостными свойствами. Филипповские отложения развиты на площади Астраханского свода в двух доломитовых пластах — потенциальных резервуарах УВ. Нижнепермские отложения в целом обладают неоднородным распределением коллекторских толщ по площади и разрезу.