Низкоуглеродистые черные сланцы Южного и некоторых районов Среднего и Северного Урала: новые данные по геохимической характеристике

Автор: Маслов А.В., Петров Г.А., Гареев Э.З.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Литология

Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Проанализировано распределение широкого спектра редких и рассеянных элементов в низкоуглеродистых глинистых сланцах ряда литостратиграфических подразделений рифея, венда и нижнего палеозоя Южного, Среднего и южной части Северного Урала (саткинская, большеинзерская, суранская, юшинская, зигазино-комаровская, вёлсовская, бутонская, безгодовская и другие свиты). Установлено, что они довольно существенно различаются по содержаниям элементов-примесей. Последние в большинстве случаев примерно сопоставимы с концентрациями микроэлементов в таком известном геохимическом объекте, как средний постархейский австралийский глинистый сланец (PAAS), или ниже. Это существенно отличает уральские черносланцевые отложения от наиболее ярких примеров black shales (например, черные сланцы венда и кембрия Китая и др.), характеризующихся значительно большими, чем в PAAS, концентрациями многих элементов-примесей. Высказано предположение, что определенную или существенную роль в этом могут играть различия в геодинамической позиции черносланцевых отложений, вариации биопродуктивности, ассоциация со специфическими породными ассоциациями, степень вторичных преобразований и/или что-то другое.

Низкоуглеродистые черные сланцы, рифей, венд, палеозой, южный урал, средний урал, юг северного урала

Короткий адрес: https://sciup.org/147201005

IDR: 147201005 | УДК: 553.311.491:550.42 | DOI: 10.17072/psu.geol.16.1.48

Текст научной статьи Низкоуглеродистые черные сланцы Южного и некоторых районов Среднего и Северного Урала: новые данные по геохимической характеристике

Черные сланцы (ЧС) – один из интереснейших геохимических объектов (Юдович, Кетрис, 1994). Об особенностях их формирования и распределении в них редких и рассеянных элементов написаны сотни статей и монографий. Тем не менее вопрос этот все еще актуален, в том числе для Южного и Среднего Урала.

Исследованием черных сланцев на Урале в разные годы занимались Я.Э. Юдович, М.П. Кетрис, В.Н. Сазонов, Ю.А. Волченко, Л.И. Гурская, О.Б. Азовс-кова, К.К. Золоев, М.В. Рыкус, В.И. Сна-чев, С.Г. Ковалев и многие др. Однако и сейчас попытки получить представление о распределении в ЧС разных стратиграфических уровней и районов Урала широкого спектра элементов-примесей (Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb,

Mo, Sn, Cs, Ba, РЗЭ, Hf, Pb, Th, U и др.) т.е. тех, сведения о концентрации которых имеются и для такого геохимического стандарта, как PAAS, наталкиваются на серьезные трудности. В большинстве известных нам работ такой информации просто нет.

В связи с этим в настоящей статье приведены общие сведения о распределении перечисленных выше элементов в черных сланцах некоторых литостратиграфических уровней рифея, венда и палеозоя Южного и Среднего Урала, и ряда зарубежных объектов. При этом из-за ограниченности объема статьи речь пойдет преимущественно о тех элементах, концентрации которых превышают 3×PAAS (PAAS – средний постархейский глинистый сланец (Тейлор, МакЛеннан, 1988), здесь рассматривается нами как геохимический фон), т.е. могут считаться геохимическими аномалиями1. Мы также отдаем себе отчет в различиях методов, использованных разными учёными-геологами, для определения содержаний тех или иных элементов, различной степени постседиментационных изменений пород, а также различных обстановок формирования черносланцевых отложений (палеотектоника, палеоклимат, пет-рофонд и палеогеография), рассматривающихся далее – от интракратонных бассейнов до обстановок задугового спре-динга.

Западный склон Южного, Среднего и южной части Северного Урала

В типовом разрезе рифея Башкирского антиклинория (западный склон Южного

Урала) известно несколько уровней развития темноокрашенных глинистых сланцев, рассматривающихся рядом исследователей (Маслов, 1988; Рыкус и др., 1993) как черносланцевые: верхняя часть айской свиты, средние уровни саткинской свиты, бакальская и большеинзерская свиты и ряд других литостратиграфических подразделений, а также зигазино-комаровская свита. Далее мы охарактеризуем некоторые из них.

В разрезах саткинской свиты (RF 1 ) черные или темноокрашенные низкоуглеродистые глинистые сланцы приурочены к ее средней, половинкинской, подсвите (Маслов и др., 2013; Маслов и др., 2002). Они опробованы нами как по ряду естественных разрезов, так и по буровым скважинам.

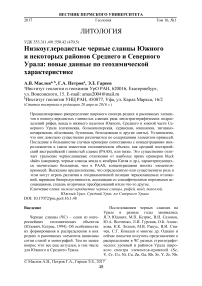

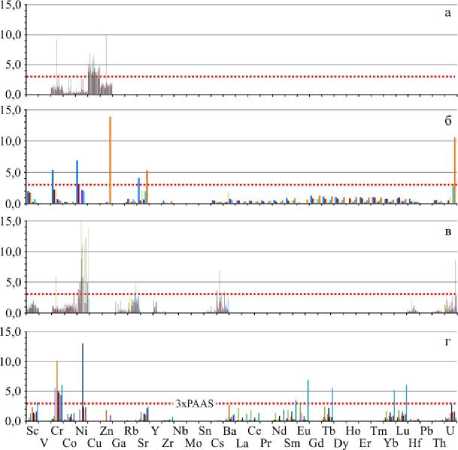

Рис. 1. Распределение нормированных по PAAS редких и рассеянных элементов в низкоуглеродистых глинистых сланцах саткинской (а) большеинзерской (б), суранской (в), юшин-ской (г) и зигазино-комаровской (д) свит нижнего и среднего рифея Башкирского антиклинория. Количество столбиков в ячейке элемента здесь и далее отвечает количеству проанализированных образцов

В исследованных образцах (n = 27) только содержания Nb и Mo в большинстве случаев превышают указанное пороговое значение (3×PAAS) (рис. 1,а). Максимальная концентрация Nb немного превышает 10×PAAS, а средняя составляет ~5×PAAS. Для Mo эти же параметры равны соответственно 17 и ~11×PAAS. Содержания подавляющего большинства других редких и рассеянных элементов, за исключением Ga, Sr, Y, La, Pr и Sm, составляют менее 0,85×PAAS.

Большеинзерская свита (RF 1 ) представлена в основном мелко- и среднезернистыми кварцевыми и полевошпат-кварцевыми песчаниками при подчиненной роли низкоуглеродистых глинистых сланцев, алевролитов, известняков и доломитов (Маслов и др., 2002). В литературе (Ковалев и др., 2013) имеются сведения о содержании широкого спектра редких и рассеянных элементов в углеродсодержащих сланцах большеинзерской свиты Ис-макаевского рудного поля (n = 14). Указанные образования подверглись определенной тектонотермальной переработке, но в целом могут рассматриваться как в той или иной степени представительные для данного уровня нижнего рифея Башкирского антиклинория. Опираясь на приведенные (Ковалев и др., 2013) аналитические данные можно сделать вывод, что только в одной из 14 исследованных проб концентрация Co и Ni выше 3×PAAS (см. рис. 1б). Содержание Cu выше 3×PAAS в двух пробах. В 3 пробах из 14 содержание Mo превышает значение 3×PAAS. Следует подчеркнуть, что распределение перечисленных выше элементов в пробах весьма неравномерное. Так, минимальная концентрация Co составляет 0,14×PAAS, а максимальная – 4,7×PAAS. Для Cu разброс еще больше – 0,1… и 9,6×PAAS. Если это не связано с теми или иными аналитическими погрешностями, то требует особого внимания. Содержание остальных элементов примерно такое же, как в PAAS, или несколько ниже.

Суранская свита (RF1) подразделяется на пять подсвит – миньякскую, бердагу- ловскую, ангастакскую, сердаукскую и лапыштинскую. В разрезах первой и пятой подсвит преобладают хемогенные и механогенные известняки и доломиты. Вторая и четвертая подсвиты сложены в основном глинистыми и карбонатноглинистыми, в той или иной мере углеродистыми, сланцами и мелкозернистыми алевролитами, с подчиненными им прослоями и пакетами мергелистых и низкоуглеродистых известняков и доломитов (Маслов и др., 2002). Нами исследовано 11 проб низкоуглеродистых глинистых сланцев данного уровня, отобранных из типовых разрезов бердагуловской и сер-даукской подсвит в бассейне р. Бол. Ин-зер. Из них только в 4 пробах содержание Mo составляет более 3×PAAS (максимум ~8,5×PAAS) (см. рис. 1,в). Содержания остальных элементов заметно меньше, чем 3×PAAS, и только средняя концентрация U составляет ~1,0×PAAS.

Юшинская свита (RF 1 ) представлена исключительно силикокластическими образованиями – глинистыми сланцами и низкоуглеродистыми их разновидностями, алевролитами, мелко- и среднезернистыми песчаниками (Маслов и др., 2002). Ни одна из 16 проанализированных проб низкоуглеродистых глинистых сланцев данного уровня не имеет аномального содержания какого-либо из рассматриваемых нами элементов (см. рис. 1,г). Наиболее близкой к PAAS средней концентрацией характеризуется Ga (1,1×PAAS).

Зигазино-комаровская свита (RF 2 ) сложена в основном темноцветными низкоуглеродистыми алеврито-глинистыми породами с прослоями песчаников, известняков и доломитов (Маслов и др., 2002). Для черных сланцев данного уровня юрматиния Башкирского антиклинория характерна такая же, как для юшинской свиты, ситуация. Ни один из исследуемого нами списка элементов-примесей не имеет средней концентрации выше 0,9×PAAS (см. рис. 1,д). Максимальные концентрации, несколько превышающие 1,25×PAAS, характерны только для Cu, Ba, Eu, Gd, Dy, Ho, Er и Tm.

На Среднем и Северном Урале (Квар-кушско-Каменногорский и Ляпинско-Кутимский антиклинории) черные сланцы присутствуют в разрезах муравьинской, вёлсовской, федотовской, кырминской, бутонской и ряда других свит (Петров и др., 2015; Петров, Маслов, 2010 и др.).

Муравьинская свита (RF 2 ) представлена сланцами хлорит-серицит-кварцевого, серицит-кварцевого, хлорит-кварцевого состава с прослоями углеродсодержащих разностей, филлитов, кварцитопесчани-ков, кварцитов, реже мраморизованных известняков и доломитов (Государственная …, 2006). Из 10 исследованных образцов черных сланцев данного подразделения, отобранных в южной части Ляпин-ско-Кутимского мегантиклинория, концентрации только Cr и U во всех из них существенно выше 3×PAAS (рис. 2,а).

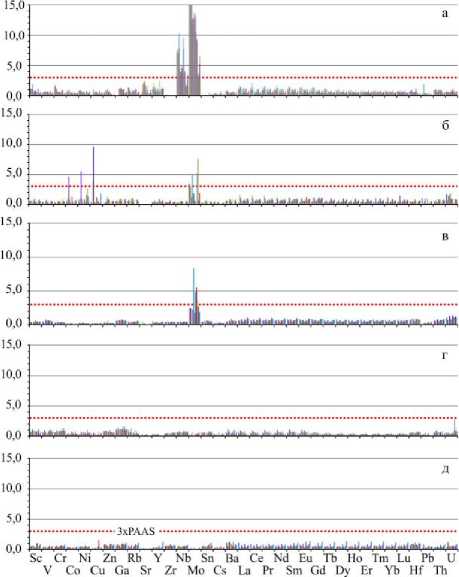

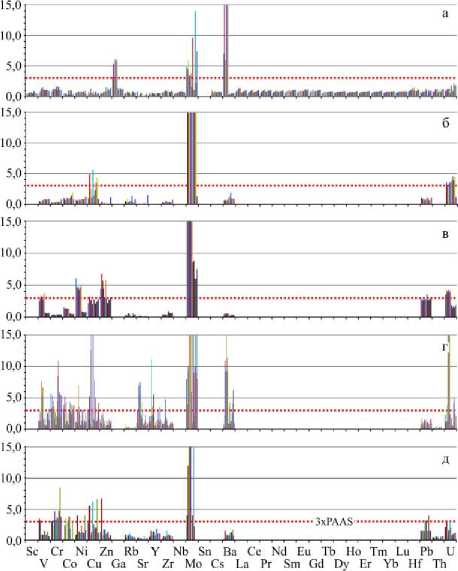

Рис. 2. Распределение нормированных по PAAS редких и рассеянных элементов в низкоуглеродистых глинистых сланцах муравьин-ской (а), вёлсовской (б), федотовской (в), бу-тонской (г) и безгодовской (д) свит рифея, венда и нижнего палеозоя (?) южной части Ляпинско-Кутимского и Кваркушско-Камен-ногорского антиклинориев

К уровню 2×PAAS в подавляющем большинстве проанализированных образцов близки также содержания V, Zn и U.

Вёлсовская свита (RF 3 ) объединяет се-рицит-углеродисто-кварцевые, (углероди-сто)-хлорит-серицит-кварцевые, иногда альбит- или магнетитсодержащие сланцы, филлиты, доломиты, известняки, в верхней части с прослоями метавулканитов (актинолит)-эпидот-альбит-хлоритового состава и кварцитопесчаников (Государственная …, 2006). В 10 исследованных нами представительных образцах углеродистых сланцев вёлсовской свиты уровень 3×PAAS во всех пробах превосходят (и достаточно намного) содержания Cr (максимальная концентрация составляет

~14×PAAS) и U (С Umax ~9×PAAS) (см. рис. 2,б). Достаточно близки или немного превосходят принятый нами пороговый уровень также содержания V, Zn и Th. В 5 образцах углеродистых сланцев содержания Mo существенно выше указанного порогового уровня, в остальных – примерно сопоставимы с концентрацией Mo в PAAS или немного выше ее.

Федотовская свита (RF 3 ) представлена преимущественно темноокрашенными глинистыми сланцами с редкими прослоями алевролитов и песчаников, в ее нижней части в ряде разрезов присутствуют эффузивы основного и кислого состава, выделенные С.В. Младших в щегровит-скую свиту, а в верхней – прослои известняков и карбонатно-глинистых сланцев (Маслов и др., 2002 и др.). Черные сланцы данного уровня характеризуются отсутствием микроэлементов, средние концентрации которых были бы выше, чем 3×PAAS. Напротив, среднее содержание большинства редких и рассеянных элементов сопоставимо (в интервал 0,85– 1,25×PAAS попадают Cr, Zn, Zr, Nb и Hf) или даже меньше, чем в среднем постархейском австралийском глинистом сланце (см. рис. 2,в). Максимальные концентрации Cr, Cu и Ga составляют соответственно всего 1,4, ~2,0 и 1,7×PAAS.

Бутонская свита (V1) сложена полосчатыми темно-серыми низкоуглероди- стыми глинистыми сланцами с маломощными прослоями алевролитов и мелкозернистых кварцевых и полевошпат-кварцевых песчаников (Маслов и др., 2002). Это один из немногих объектов среди отложений верхнего рифея и венда западного склона Среднего Урала, который по своему внешнему виду, несомненно, принадлежит черносланцевым отложениям. Тем не менее только в одной из исследованных нами 6 представительных проб темноокрашенных глинистых сланцев данного уровня концентрация Cu составляет более 3×PAAS; еще в одной максимальное содержание Mo достигает величины 2,2×PAAS. Средние концентрации Cr, Cu, Ga, Zr, Nb, Mo, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm и Hf попадают в интервал 0,85– 1,25×PAAS (см. рис. 2,г). Максимальные концентрации большинства перечисленных элементов (за исключением Cu и Mo) составляют от 1,3 до 1,6×PAAS.

Безгодовская свита (ордовик-силур, верхний венд?) объединяет темно- и зеленовато-серые тонкополосчатые глинистые сланцы и мелкозернистые алевролиты с подчиненными им песчаниками (Юдович, Кетрис, 1994). Опробование темноцветных глинистых сланцев и алевролитов данного уровня выполнено нами в бассейне среднего течения р. Усьвы выше и ниже д. Безгодово, т.е. в типовой местности. Только в двух из 18 проанализированных проб содержания Sc и Cr составляют более 3×PAAS (см. рис. 2,д). Средние концентрации Cr, Zn, Ga, Zr, Nb, Sn и Hf примерно соответствуют тем, что характерны для PAAS. Максимальные содержания многих из перечисленных элементов-примесей варьируют от 1,3 до 1,7×PAAS.

Другие районы Южного Урала

Сведения о распределении редких и рассеянных элементов в углеродсодержащих сланцах других зон и районов Южного Урала (заметно менее полные, чем рассмотренные выше) приведены в публикации (Геология …, 2012) и ряде других ра- бот. Ниже мы остановимся только на данных о содержаниях элементов-примесей в черных сланцах ряда лито/тектоно-стратиграфических единиц максютовско-го и суванякского комплексов зоны Урал-тау, а также некоторых свит палеозоя восточного склона Южного Урала.

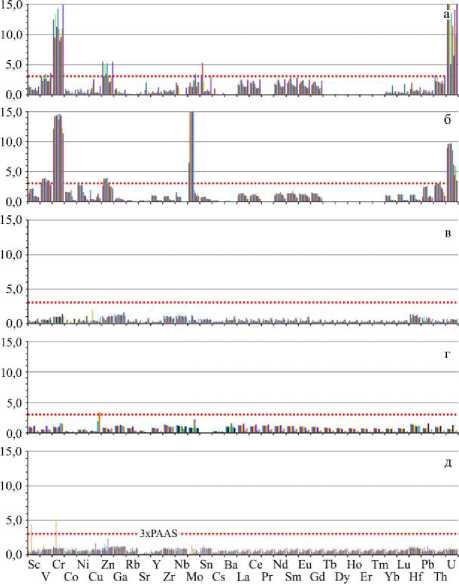

Кайраклинская свита объединяет гра-фит-мусковит-кварцевые графит-кварце-вые, мусковит-кварцевые сланцы, графи-тистые и безграфитистые кварциты, чередующиеся с ортосланцами альбит-актинолитового состава (Захаров, Пучков, 1994). Только в 5 из 27 проб углеродсодержащих сланцев данного подразделения максютовского комплекса, сведения о которых приведены (Геология …, 2012), концентрация Cr превышает 3×PAAS (для 2 проб C Cr > 20×PAAS) (рис. 3а). Величина С Crсреднее составляет здесь 3,8×PAAS, это в высшей мере условный параметр, т. к. разброс минимальной и максимальной концентрации хрома равен 0,2…28,6×PAAS. Содержания Co во всех пробах существенно ниже, чем в PAAS (0,1–0,3), а содержание Ni только в 1 пробе выше принятого нами порогового значения (6,0×PAAS); среднее содержание

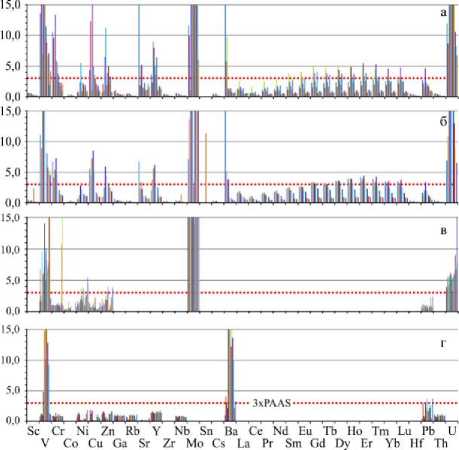

Рис. 3. Распределение нормированных по PAAS редких и рассеянных элементов в углеродистых сланцах кайраклинской (а), карама-линской (б), акбиикской (в) и уткальской (г) свит никеля в углеродсодержащих породах кайраклинской свиты составляет ~1,0±1,3.

Карамалинская свита того же комплекса близка по составу слагающих ее образований к кайраклинской свите (Захаров, Пучков, 1994). Существенная часть углеродистых сланцев данного подразделения (15 из 32 проб) характеризуется более высокими, чем 3×PAAS, содержаниями Cr (С Crсреднее = 4,7×PAAS, минимум – 0,4, максимум – 30,0). Превышение указанного порогового значения по Ni характерно для 5 проб (С Niсреднее = 1,9×PAAS) (см. рис. 3,б). Концентрации Co в основном заметно ниже, чем в PAAS, но для нескольких проб достигают величины ~2×PAAS; величина С Coсреднее составляет 0,6×PAAS, минимальное содержание кобальта примерно в 25 раз меньше максимального.

Акбиикская свита 2 суванякского комплекса сложена кварцитопесчаниками, кварцитами, филлитизированными алевролитами, серицит-кварцевыми сланцами и их хлоритовыми разностями (Геологическая …, 2001). Сведения о содержании Cr, Co и Ni в низкоуглеродистых сланцах данного подразделения приведены (Геология …, 2012). По этим данным только в одной из 11 проб содержание Cr выше, чем 3×PAAS, тогда как концентрация Co существенно (С Coсреднее = 0,3×PAAS), а Ni заметно ниже (С Niсреднее = 0,7×PAAS) содержаний, присущих указанному геохимическому стандарту (см. рис. 3,в). Максимальные концентрации кобальта и никеля составляют соответственно 0,6 и 1,3×PAAS.

Уткальская свита того же комплекса включает графит-кварцевые, слюдистокварцевые и слюдисто-хлорит-кварц-плагиоклазовые сланцы, кварциты и слюдистые кварциты (Геология …, 2012 и др.). Анализ данных о распределении редких и рассеянных элементов в углеродистых сланцах уткальской свиты, приведенных в работе (Геология …, 2012), показывает, что только для одной из 6 проанализированных проб характерно содержание Cr > 3×PAAS (см. рис. 3,г). Концентрации остальных элементов в существенной степени ниже, чем в PAAS. Сопоставимым с PAAS средним содержанием обладают только Cr и Sr.

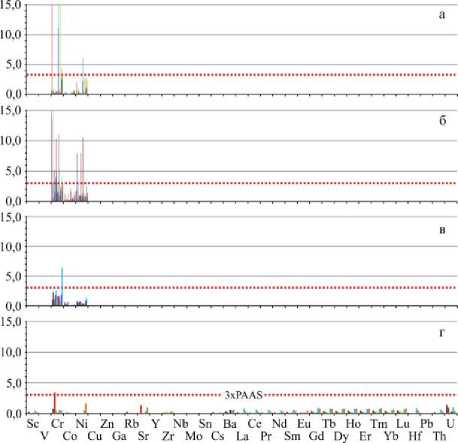

Поляковская свита ордовика (западный фланг Магнитогорского мегасинклинория, Кыштымская площадь, север Южного Урала) объединяет афировые базальты, глинисто- и углеродисто-кремнистые сланцы, кремнистые туффиты, углеродистые песчаники и алевролиты, а также вулканомиктовые песчаники (Геология …, 2012). Авторами монографии (Геология …, 2012) приведены сведения о содержаниях в 44 пробах углеродистых сланцев данной свиты Cr, Co, Ni, Cu и Zn. Концентрация С орг в указанных породах варьирует от 1 до 3%. Анализ указанных данных показывает, что содержания Cr и Zn в углеродистых сланцах выше 3×PAAS

Рис. 4. Распределение нормированных по PAAS редких и рассеянных элементов в углеродистых сланцах поляковской (а), бетрин-ской (б) и чулакской (в) свит, а также фли-шоидной толщи девона Амурского месторождения (г)

только в 1 пробе, а содержания Cu – в 36 пробах (рис. 4,а). Концентрации же Co и Ni в подавляющей части проб заметно ниже, чем в PAAS. Среднее содержание Cr составляет 1,3×PAAS (минимум – 0,4, максимум – 9,2×PAAS). Средние концентрации Co и Ni здесь существенно ниже, чем в PAAS (0,4 и 0,6×PAAS соответственно). Напротив, параметры С Cuсреднее и C Znсреднее составляют 4,1 и 2,6×PAAS, максимальные же концентрации указанных элементов-примесей достигают 6,8 и 48,2×PAAS.

Бетринская свита девона Уралтауско-го антиклинория объединяет углеродистоглинистые (низкоуглеродистые), глинисто-кремнистые и глинисто-углеродистые сланцы, а также глинистые и кремнистоглинистые сланцы, кварцевые алевролиты (Геология …, 2012). Содержания Cr, Ni, Zn и U составляют более 3×PAAS только в ~15% проанализированных проб низкоуглеродистых сланцев этой свиты, а концентрация Sr превышает указанный пороговый уровень примерно в 30% проб (см. рис. 4,б). Средние содержания (n = 6) Cr, Ni, Sr и U составляют соответственно 1,9, 3,6, 2,5 и 2,5×PAAS, максимальные – 5,4, 6,9, 5,3 и 10,6×PAAS. Среднее содержание Sc в низкоуглеродистых сланцах бетрин-ской свиты сопоставимо с концентрацией данного элемента в PAAS, тогда как максимальное достигает ~2,0×PAAS.

На Амурском месторождении (южное продолжение Арамильско-Сухтелинского синклинория) пороговое значение 3×PAAS для Cr в ЧС флишоидной толщи девона превышено в 1 из 42 проб, для Ni – в 19, для Sr – в 3, для Ba – в 4, а для U – в 2 и еще в 3 пробах немного ниже (см. рис. 4,в). Сопоставимые с PAAS средние концентрации присущи здесь Sc и Co. Максимальные концентрации Sc, Co, Zr и Hf варьируют от ~2,0 до 2,9×PAAS, а максимальные содержания Ni, Zn, Ba и U составляют соответственно 16,7, 41,1, 6,9 и 8,6×PAAS.

В разрезах чулаксайской свиты (RF2?, PZ?) Джабык-Карагайского антиклинория (Восточно-Уральская мегазона) графити- стые сланцы и кварциты также пользуются широким распространением (Геология …, 2012; Тейлор С.Р., МакЛеннан, 1988). Основываясь на приведенных в работе (Геология …, 2012) данных, можно сделать вывод, что из 11 исследованных проб характеризуются превышением уровня 3×PAAS для Sc только 1 проба, для Cr – 6 проб, для Ni, Sm, Eu, Tb, Yb и Lu также 1 проба (см. рис. 4,г). Сопоставимыми с PAAS средними концентрациями обладают Sc, Sr, Sm, Eu, Yb и U. Концентрация большинства других редких и рассеянных элементов, определенных в данной выборке, заметно ниже, чем в PAAS. Так, для Hf Ссреднее составляет 0,2×PAAS, для La, Ba, Rb и Co – 0,5, 0,7, 0,1 и 0,7×PAAS. Вместе с тем максимальные концентрации Cr, Ni и U достигают величин соответственно 10,2, 13,1 и 2,8×PAAS.

Докембрийские и раннепалеозойские углеродистые сланцы ряда других регионов России и мира

В данном разделе приведены сведения о распределении редких и рассеянных элементов в ряде докембрийских и раннепалеозойских объектов, при характеристике которых авторы работ используют термин black shales без каких-либо оговорок. Выбор указанных объектов в значительной мере случаен.

Так, палеопротерозойские черные сланцы формации Cumbum , серия

Nallamalai, бассейн Cuddapah, Индия ( Manikyamba et al., 2008) примерно в половине из 13 проб содержат существенно более высокие, чем 3×PAAS, концентрации Ga, Mo и Ba, тогда как среднее содержание V, Cr, Zn, La, Pr, Sm, Eu, Gd, Hf и Th в той или иной мере сопоставимо с их концентрацией в PAAS (рис. 5,а). Максимальные концентрации V, Cr, Cu, Zn, La, Hf и U варьируют в интервале 1,25– 3,0×PAAS. В то же время максимальная концентрация Ga составляет 6,1×PAAS, Mo – почти 14×PAAS, а Ba ~17×PAAS.

Черные сланцы палеопротерозойской формации Wollogorang , серия Tawallah,

Рис. 5. Распределение нормированных по PAAS редких и рассеянных элементов в докембрийских углеродистых сланцах формаций Cumbum (а), Wollogorang (б) и Velkerri (в), а также рифейских углеродистых отложениях Котерского синклинория (г) и ильчирской свиты юго-восточной части Восточного Са-яна (д)

бассейн Мак-Артур, Северная Австралия (Kendall et al., 2009), демонстрируют превышение порогового уровня только в части проб для Cu и U, тогда как практически в 9 из 10 проанализированных проб концентрация Mo > 20×PAAS (см. рис. 5,б). В сопоставимых с PAAS концентрациях здесь присутствуют только Co, Ba и Pb. Среднее содержание Cu равно 2,7×PAAS, U – 3,5×PAAS. Максимальные содержания Co, Cu, Mo и U достигают соответственно ~2,0, 5,6, 58,0 и 4,5×PAAS.

В этом же бассейне черные сланцы присутствуют в разрезах мезопротерозой-ской формации Velkerri, серия Roper. В преобладающей части проб (n = 11) более высокие, чем 3×PAAS, концентрации присущи V, Ni, Zn, Mo, Pb и U, тогда как содержание Cr, Rb, Sr, Zr и Ba заметно ниже, чем в PAAS (см. рис. 5,в). Сопоставимая с PAAS средняя концентрация при- суща здесь только Co. Разброс максимальных содержаний отдельных элементов достаточно высок. Так, для V величина Сmax равна 3,7×PAAS, для Zn этот же параметр составляет 6,8×PAAS, а для Mo – 119,0×PAAS.

На севере Байкальской горной области рифейские углеродистые отложения (углеродистые алевросланцы, метапесчаники и известковистые песчаники) достаточно широко представлены в Котерском синклинории и ряде других структур (няндо-нинская, уколкитская, баргузинская свиты) (Жмодик и др., 2008; Миронов и др., 2002). Рассматриваемые образования характеризуются большим количеством элементов-примесей, средние концентрации которых выше, чем в большинстве рассмотренных нами ранее примеров (см. рис. 5,г). Так, для V, Co, Ni, Sr и Y параметр C среднее варьирует от 2 до 3×PAAS. Для Cr и Cu он составляет соответственно 4,3 и 4,8×PAAS. Средняя концентрация Ba превышает содержание данного элемента в PAAS более чем в 5 раз, максимальное же содержание бария достигает ~15×PAAS. Для молибдена, напротив, среднее содержание примерно равно 16×PAAS, тогда как максимальное «взлетает» до ~60×PAAS. Весьма высоким является здесь и среднее содержание U (~7×PAAS), максимальная же его концентрация в углеродистых отложениях Ко-терского синклинория достигает ~27×PAAS.

В юго-восточной части Восточного Саяна углеродистые образования ассоциируют с офиолитами (ильчирская свита, верхний рифей), а также залегают среди карбонатных пород дабанжалгинской свиты нижнего палеозоя (Жмодик и др., 2008; Миронов и др., 2002). В углеродистых породах ильчирской свиты (n = 13) средние содержания V, Co, Ni, Zn, Pb и U составляют от 1,5 до 2,1×PAAS. Средние концентрации Cr и Cu равны соответственно 4,1 и 3,1×PAAS (см. рис. 5,д). На этом фоне резко выделяется молибден. Его средняя концентрация составляет ~12×PAAS, тогда как максимальная –

21×PAAS. Для углеродистых образований дабанжалгинской свиты аналитических данных мало (n = 3), но и эта информация показывает определенную их специфику. Так, среднее содержание V составляет ~16×PAAS (С max = 20×PAAS). Средняя концентрация Cr также достаточно высока (~5×PAAS). Так же, как в углеродистых породах Котерского синклинория, здесь ощутимо повышено среднее содержание Y (2,1×PAAS); распределение его в проанализированных пробах весьма неравномерное (минимум – 0,9, максимум – 3,3×PAAS). Содержание Mo варьирует от ~37 до ~126×PAAS. И наконец, среднее содержание U составляет ~10×PAAS при максимальном значении – 17×PAAS.

Нижнекембрийские черные сланцы Северо-Таримского бассейна (разрез Xia-oerbulake, n = 12), Западный Китай, характеризуются, по данным (Yu et al., 2009) существенно более высокими, чем 3×PAAS, средними содержаниями V (~17×PAAS), Cr (~5×PAAS), Cu ~4,7×PAAS), Zn, Sr, Y (~3,8×PAAS), Mo (~31×PAAS), Ba и U (~20×PAAS) (рис. 6,а). Максимальные концентрации V и Cu достигают соответственно ~81 и ~21×PAAS. Для Mo и Ba эти показатели составляют ~79 и ~41×PAAS, а для U ~63×PAAS. Интересно отметить, что средние концентрации ряда средних и всех тяжелых лантаноидов в черных сланцах разреза Xiaoerbulake варьируют от 1,5 до 2,5×PAAS, тогда как максимальные в ряде случаев превышают 5×PAAS (для Gd, Dy, Ho, Er и Tm). Примерно такими же геохимическими особенностями характеризуются нижнекембрийские черные сланцы (n = 10) и в разрезе Sugaitebulake того же бассейна (см. рис. 6,б).

В Южном Китае черные сланцы этого же возраста присутствуют в разрезах формации Niutitang (провинция Guizhou и др.) (Xu et al., 2012) (см. рис. 6,в). Среднее содержание V в них составляет ~9×PAAS (n = 23), для U этот же параметр несколько меньше (~6×PAAS), а для Mo, напротив, почти в 8 раз выше, чем для ванадия

(~75×PAAS). Максимальное содержание Mo больше минимального примерно в 26 (!!) раз. Для Cr, Ni и Zn значение С среднее варьирует от 1,7 до ~2,4×PAAS; в то же время максимальное содержание Cr составляет порядка 22×PAAS.

Рис. 6. Распределение нормированных по PAAS редких и рассеянных элементов в черных сланцах нижнего кембрия СевероТаримского бассейна (а, б), Южного Китая (в) и ордовикских черных сланцах Нью-Брансуика (г)

Ордовикские черные сланцы в Нью-Брансуике (серия Tetagouche, n = 13), США (Hennessy, Mossman, 1996) характеризуются тем, что средние содержания V и Ba составляют соответственно 7,4 и 9,6×PAAS, а максимальные превышают 20×PAAS. Концентрации большинства других элементов-примесей, за исключением Cr, Zn, Ga и Th, здесь заметно ниже, чем в PAAS (см. рис. 6,г). Величина C Pbmax составляет ~4×PAAS при среднем содержании Pb около 2,0×PAAS. Несколько выше, чем в PAAS в сланцах Нью-Брансуика и среднее содержание Y (~1,5×PAAS).

Заключение

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что низкоуглеродистые чер- носланцевые толщи Южного, Среднего и южной части Северного Урала довольно существенно различаются по содержаниям элементов-примесей. В большинстве случаев последние имеют примерно клар-ковые или сходные с теми, что присущи PAAS, концентрации. Эти факты показывают, что от наиболее ярких примеров black shales (например, черные сланцы венда и кембрия Китая и др.) уральские объекты заметно отличаются. С чем это связано – предстоит еще разбираться. Возможно, существенную роль в этом играют и геодинамическая позиция черносланцевых отложений (пассивные и активные окраины), и повышенная биопродуктивность водоемов во время их накопления (венд и кембрий), и приуроченность к специфических типам породных ассоциаций (офиолиты и др.), и степень вторичных преобразований, и/или что-то другое.

Предстоит также установить распределение благородных металлов (Au и элементов платиновой группы) в углеродсодержащих тонкозернистых обломочных породах рифея, венда и нижнего палеозоя западного склона Урала, т. к. выявление черносланцевых толщ, в той или иной степени обогащенных U, V, Mo, Ni, Au, а также элементами платиновой группы и другими металлами, – это первый шаг к локализации районов, перспективных для поисков, связанных с подобными толщами месторождений стратиформного типа.

Исследования проведены при финансовой поддержке проекта УрО РАН № 15-18-5-35.

Список литературы Низкоуглеродистые черные сланцы Южного и некоторых районов Среднего и Северного Урала: новые данные по геохимической характеристике

- Геологическая карта Российской Федерации. 1:1 000 000 (новая серия). Лист N-40 (41)-Уфа. Объясн. зап./отв. ред. В.И. Козлов. Уфа: ОАО «Башкиргеология», 2001. 568 с

- Геология, петрогеохимия и рудоносность углеродистых отложений Южного Урала/А.В. Сначёв, В.И. Сначёв, М.В. Рыкус, Д.Е. Савельев, Е.А. Бажин, Ф.Р. Ардисламов. Уфа: ДизайнПресс, 2012. 208 с

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. 1:1000000. Уральская серия. Лист Р-40 (Североуральск). Объясн. зап./Картфабрика ВСЕГЕИ. СПб., 2006. 332 с

- Жмодик С.М., Миронов А.Г., Жмодик А.С. Золотоконцентрирующие системы офиолитовых поясов (на примере Саяно-Байкало-Муйского пояса). Новосибирск: Гео 2008. 304 с

- Захаров О.А., Пучков В.Н. О тектонической природе максютовского комплекса Уралтау/УНЦ РАН. Уфа, 1994. 28 с

- Ковалев С.Г., Высоцкий И.В., Пучков В.Н., Маслов А.В., Гареев Э.З. Геохимическая специализация структурно-вещественных комплексов Башкирского мегантиклинория. Уфа: ДизайнПресс, 2013. 268 с

- Маслов А.В. Безгодовская свита западного склона Среднего Урала: некоторые геохимические характеристики тонкозернистых терригенных пород//Ежегодник-2008: сб. науч. ст./ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 2009. С. 150-153

- Маслов А.В. Рифейские углеродистые отложения Башкирского мегантиклинория//Литология и полез. ископаемые. 1988. № 3. С. 101-109

- Маслов А.В., Гареев Э.З., Крупенин М.Т., Ковалев С.Г. Литогеохимические особенности глинистых сланцев саткинской свиты нижнего рифея Башкирского мегантиклинория: новые данные//Вестник Пермского университета. Геология. 2013. № 1. С. 26-33

- Маслов А.В., Оловянишников В.Г., Ишерская М.В. Рифей восточной, северо-восточной и северной периферии Русской платформы и западной мегазоны Урала: литостратиграфия, условия формирования и типы осадочных последовательностей//Литосфера. 2002. № 2. С. 54-95

- Миронов А.Г., Жмодик С.М., Очиров Ю.Ч., Гурская Л.И., Сапожников Д.Ю., Попов В.Д. Геохимия и металлоносность углеродистых отложений различных геодинамических обстановок Саяно-Байкальской складчатой области//Геология и геофизика. 2002. Т. 43. С.348-365

- Петров Г.А., Александров В.В., Зубков А.И., Маслов А.В., Ронкин Ю.Л. К проблеме рудоносности черных сланцев Вишерско-Кутимского антиклинория (Северный Урал)//Вестник Пермского университета. Геология. 2015.№ 4. С. 32-43

- Петров Г.А., Маслов А.В. Новые данные о платиноносности верхнерифейско-вендских отложений Центрально-Уральской мегазоны (Средний и Северный Урал)//Изв. вузов. Геология и разведка. 2010. № 3. С. 25-33.

- Рыкус М.В., Андреев Н.И., Муркин В.П., Маслов А.В., Сначев В.И. Углеродистые отложения докембрия Южного Урала/УНЦ РАН. Уфа, 1993. 40 с

- Сначёв А.В. ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И РУДОНОСНОСТЬ УГЛЕРОДИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЧУЛАКСАЙСКОЙ СВИТЫ (ВОСТОЧНО-УРАЛЬСКАЯ МЕГАЗОНА) // Геологический сборник. Уфа, 2009. № 8. С.210-220

- Тейлор С.Р., МакЛеннан С.М. Континентальная кора: ее состав и эволюция. М.: Мир., 1988. 384 с

- Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Элементы-примеси в черных сланцах. Екатеринбург: Наука, 1994. 304 с

- Hennessy J.F., Mossman D.J. Geochemistry of Ordovician black shales at Medictic southern Miramichi Highlands, New Brunswick//Atlantic Geol. 1996. Vol. 32. P. 233-245

- Kendall B., Creaser R.A., Gordon G. W., Anbar A.D. Re-Os and Mo isotope systematics of black shales from the Middle Proterozoic Velkerri and Wollogorang Formations, McAr-thur Basin, northern Australia//Geochim. et Cosmochim. Acta. 2009. Vol. 73. P. 25342558

- Manikyamba C., Kerrich R., Gonzalez-Alvarez I., Mathur R., Khanna T.C. Geochemistry of Paleoproterozoic black shales from the Intracontinental Cuddapah basin, India: implications for provenance, tectonic setting, and weathering intensity//Precam. Res. 2008. Vol. 162. P. 424-440

- Xu L., Lehmann B., Mao J., Nagler T.F., Neubert N., Bottcher M.E., Escher P. Mo isotope and trace element patterns of Lower Cambrian black shales in South China: Multiproxy constraints on the paleoenvironment//Chem. Geol. 2012. Vol. 318-319. P. 45-59

- Yu B., Dong H., Widom E., Chen J., Lin C. Geochemistry of basal Cambrian black shales and cherts from the Northern Tarim Basin, Northwest China: Implications for depositional setting and tectonic history//J. Asian Earth Sci. 2009. Vol. 34. P. 418-436