Ночной гость тинтин: истоки образа демонического персонажа в фольклорных и археологических материалах Эквадора

Автор: Табарев А.В., Славинская Е.Е.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 5 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Программа исследований российской археологической экспедиции в Южной Америке (2010-2018 гг.) предусматривала изучение широкого круга доиспанских культур, обращение к музейным собраниям, коллекциям, к проявлениям традиционной ритуальной практики и верований. В настоящей статье производится анализ образа Тинтина - демонического персонажа сельского фольклора индейцев мантенья-уанкавилка (прибрежная часть Эквадора). Он формировался под влиянием целого ряда доколониальных и раннеколониальных фольклорно-мифологических мотивов. Существенную роль в его образе играют атрибуты летучей мыши - животного, биологические особенности которого привлекали и одновременно пугали человека, порождая множество мифов и легенд. Привлекаемые авторами в сравнительном формате для характеристики образа Тинтина фольклорные данные и археологические материалы культур Южной Америки и Месоамерики наглядно подтверждают связь образа Тинтина с шаманской практикой, потусторонними мирами и культом плодородия.

Южная америка, эквадор, археология, ритуал, мантенья-уанкавилка

Короткий адрес: https://sciup.org/147240775

IDR: 147240775 | УДК: 398.41 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-5-157-168

Текст научной статьи Ночной гость тинтин: истоки образа демонического персонажа в фольклорных и археологических материалах Эквадора

Программа научных исследований первой российской археологической экспедиции в Южной Америке не ограничивалась исключительно раскопками памятников Реаль-Альто (2014–2015, 2017 гг.) и Лома-Атауальпа (2018 г.) и проблемой истоков раннего гончарства на тихоокеанском побережье Эквадора [Табарев и др., 2015; Tabarev et al., 2021]. С самого начала ставилась задача изучения широкого круга доиспанских культур, обращения к музейным собраниям, коллекциям, хранящимся в центральных и местных университетах, к различным проявлениям традиционной ритуальной практики и верований, каждый из которых является отдельным сюжетом. Одним из таких сюжетов стала история о Тинтине – исключительно интересном и самобытном персонаже эквадорского фольклора.

Впервые имя Тинтин мы услышали от индейцев коммуны Печиче (побережье полуострова Санта-Элена и одноименная провинция Эквадора), которые работали у нас на раскопках памятника Реаль-Альто в 2014 г. Оно прозвучало в связи с некоторым дискомфортом, который по ночам испытывали от активности летучих мышей участники российской экспедиции, проживавшие в традиционном тростниковом эквадорском доме на территории музейного комплекса. По словам индейцев, это были «шутки Тинтина», и для избавления от летучих мышей пришлось приглашать местного специалиста, который с помощью дыма решил проблему. Новых красок добавили комментарии о том, что в этих местах ни мужчине, ни жен- щине нежелательно спать одному в доме или даже в отдельной комнате, поскольку к ним ночью может «прийти Тинтин, перед которым спящий бессилен».

Так сформировался наш интерес к «ночному гостю» Тинтину и к поиску истоков его образа, которые прослеживаются в археологических материалах многих древних культур как на территории Эквадора и в соседних Колумбии и Перу, так и в доколумбовой Америке в целом 1. Именно это обстоятельство, по нашему мнению, и делает сюжет о Тинтине особенным, требующим, с одной стороны, комплексного (этноархеологического) подхода и, с другой стороны, являющимся наглядным примером длительного, несмотря на колониальное и постколониальное влияние на культуру местного населения, существования комплекса представлений о взаимоотношениях с демоническими персонажами в мифологии и фольклоре.

Тинтин в современном эквадорском фольклоре

В обобщенном варианте Тинтин (Tintin, El Tin Tin, Tin-Tin) – это демонический персонаж сельского фольклора индейцев мантенья-уанкавилка (прибрежные эквадорские провинции Санта-Элена, Гуаяс и Манаби). Парадоксально, но упоминания о нем можно найти в самых разных источниках – от исследований по местной мифологии и городских легенд до детских сказок-страшилок, комиксов и даже компьютерных игр [Ecuadorian Legends, 2020], но публикаций сравнительного этноархеологического характера в этом ряду практически нет. Чаще всего его описывают как маленькое головастое существо, похожее на эльфа или волшебного гнома, которое носит огромную шляпу и испускает характерный унылый свист, похожий на звуки, издаваемые летучими мышами. В других историях он предстает в виде карлика с вывернутыми коленными суставами, с когтями и гипертрофированным волочащимся по земле мужским достоинством. Основной мотив всех историй связан с опасностью этого существа для красивых женщин независимо от их семейного положения – Тинтин приходит ночью и с помощью гипнотического сна овладевает ими [Entre Nieblas…, 2009].

В зависимости от района и конкретного рассказчика появляются различные детали и вариации. Так, в одних случаях Тинтин погружает в гипнотический сон только жертву, в других – всех обитателей дома, а жертву выносит в кусты, совершает над ней насилие и возвращает обратно. При этом утром женщина ничего не помнит и лишь обнаруживает у себя на теле синяки и ссадины. Смертельная участь ожидает супруга: если он проснется и попытается помешать Тинтину, то умрет на месте. В некоторых историях Тинтин предварительно ухаживает за предметом страсти, используя при этом игру на гитаре и пение, стремясь не просто овладеть женщиной, а влюбить ее в себя (сделать своей женой).

В провинции Манаби зафиксирован вариант местной легенды о том, что Тинтин может оборачиваться птицей (чаще всего из семейства момотовых 2, имеющих яркое оперение) и преследовать женщин, которые имеют неосторожность справлять нужду в лесу.

По-разному описывается и появление Тинтина: в одних вариантах он «прячется в темных переулках и тщательно выбирает жертву», в других – проникает в запертый дом через мельчайшие дыры или даже сквозь стены, бесшумно передвигается, прячется на некоторое время под кроватью или под потолком, а то и просто становится невидимым. Согласно одной версии, Тинтин обитает в густых мангровых зарослях или в устьях рек, впадающих в океан, в других случаях он появляется «из пустоты», из потустороннего мира. Есть также указания на то, что своим происхождением он связан с божеством Тин (Ночной Бог, Бог-Летучая мышь) с острова Пуна в устье р. Гуаяс, имевшим право оплодотворять женщин и давать, таким образом, новую жизнь.

Как уже упоминалось, Тинтин преследует женщин – по большей части одиноких и незамужних (отсюда и причина появления детей у них), есть рассказы о том, что он выслеживает исключительно девственниц. В целом ряде историй утверждается, что забеременеть от Тин-тина могут, наоборот, только замужние женщины, их дети рождаются полулюдьми-полу-животными или же нормальными внешне, но без части костей или всего скелета. В таких случаях их хоронят отдельно или бросают в кустах чертополоха, чтобы потом сжечь или использовать в качестве приманки на шестах во время рыбалки. Немногие же выжившие дети Тинтина становятся известными обольстителями.

Противостоять Тинтину ночью практически невозможно, но в ряде историй упоминается о советах, которые дают опытные женщины молодым: например, измазать лицо перед сном грязью, спутать волосы или сделать вид, что поужинали недоброкачественной пищей. Тин-тин привередлив, и потерявшие привлекательность жертвы перестают его интересовать. Упоминается также возможность откупиться от Тинтина, поскольку вторая его страсть после женщин – чистое золото или серебро.

Очевидно, что образ Тинтина формировался под влиянием целого ряда как доколониальных, так и раннеколониальных фольклорно-мифологических мотивов. Одним из наиболее важных мотивов нам представляется явная связь Тинтина и летучей мыши – ночная активность, бесшумность перемещения, пугающие звуки, внешность, в которой причудливо совмещаются антропоморфные и зооморфные черты, принадлежность к потусторонним силам и т. д. Наглядно проследить эту связь позволяет обращение к археологическим материалам Эквадора и соседних территорий.

Элементы образа в доиспанских культурах прибрежной части Эквадора

Современное индейское население прибрежных провинций Эквадора в значительной степени сохранило свою этническую идентичность, которая сформировалась в доиспанский период и представлена археологической культурой мантенья-уанкавилка (650–1532 гг.). Название «мантенья» относится к группам в границах современной провинции Манаби, а «уан-кавилка» – к группам, занимавшим территорию провинций Санта-Элена (одноименный полуостров), Гуаяс и южной части Манаби. При этом если для уанкавилка прослеживается прямая преемственность с культурой гуангала (300–200 гг. до н. э. – 700 г. н. э.), то между мантенья и предшествовавшей ей на территории Манаби культурой баия (300 г. до н. э. – 500–650 гг. н. э.) существует некоторый пробел [Славинская, Табарев, 2022; Табарев, 2015].

Начало систематических исследований этой культуры связано с экспедициями американского археолога М. Савиля в 1906–1908 гг. Так, недалеко от городка Пикоаса (провинция Манаби) на вершинах господствующих холмов он осмотрел и описал целую серию поселений с остатками оснований крупных сооружений (50 × 12 м), построенных из сырцовых кирпичей, алтари с антропоморфными изображениями, скульптуры, а также эффектные каменные «кресла» (троны) с зооморфной символикой (кошачьи хищники и летучие мыши) [Saville, 1907]. Наибольшее количество каменных изваяний было зафиксировано на памятниках Серро-Хабонсильо, Серро-де-Охас и Серро-Монтекристи. Считается, что таким образом местная элита маркировала подконтрольную территорию и одновременно создавала на господствующих высотах сакральные зоны для погребений, церемоний и астрономических наблюдений [Lunniss, 2007].

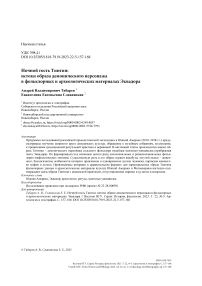

Помимо каменной скульптуры образ летучей мыши встречается в орнаментике сосудов, на характерных для культуры мантенья-уанкавилка глиняных цилиндрических печатях-штампах (рис. 1), а также в мелкой фигурной пластике [Parducci, 1966]. Так, например, в книге М. Савиля на одной из таблиц с находками имеется небольшая глиняная фигурка летучей мыши, которая является свистком, что напрямую связано со звуками, издаваемыми этими животными [Saville, 1907].

Насколько же глубоко в древность уходят свидетельства ритуализации образа летучей мыши? По имеющимся на сегодняшний день археологическим данным, они относятся как минимум к позднему этапу культуры вальдивия (ок. 4–3,5 тыс. л. н.). Это иллюстрируют материалы погребения из памятника Капа-Перро (среднее течение р. Хама, провинция Мана-би). В погребении находились останки молодой (15–20 лет) женщины со скромным, но значимым сопровождением, сконцентрированным в районе брюшной полости: небольшой керамический сосуд ( кокеро ), полированная подвеска из зеленого камня, глиняная женская фигурка, а также фрагменты челюстей кошачьего хищника ( Felis pardalis , оцелот) и кости летучей мыши ( Artibeus ). Авторы раскопок интерпретируют этот комплекс находок как «шаманские атрибуты», а само погребение – как «погребение молодой шаманки» [Zeidler et al., 1998].

Отметим важность сочетания атрибутов кошачьего хищника и летучей мыши. Так, Й. Уилберт в работе о символизме искусства малых форм в древних культурах Эквадора специально подчеркивает, что в южноамериканской иконографии и мифологии летучая мышь присутствует как «…многоголосый символ… и часто ассоциируется с кошачьими и признаками плодородия…» [Wilbert, 1974, p. 55–68]. Более того, эта пара персонажей основана не на противопоставлении, а, скорее, на сходстве: «…Ле-тучая мышь – животное пещер и ночи, она – единственная из млекопитающих, которая кормит своих детенышей двумя сосками, как человек, у нее клыки, как у ягуара, крылья, как у птицы… А связь с мраком и ночью указывает на погребальный контекст…» [Zeidler et al., 1998, p. 118–119].

По следу летучей мыши

Многочисленные подтверждения связи образа летучей мыши с погребальным обрядом и символикой погребального инвентаря обнаруживаются в археологических материалах доиспанских культур на территории соседней Колумбии. Один из наиболее ярких примеров – погребальные маски, выполненные из металла (золото, его сплавы с медью и платиной) или керамики. Несколько таких масок были обнаружены, например, в погребениях некрополя Коронадо на территории муниципалитета Пальмира (департамент Валье-дель-Каука). В процессе исследований, проводившихся колумбийскими археологами в конце 1990-х гг., там было изучено более 120 грунтовых погребений, по большей части неразграбленных. Возраст некрополя оценивается в пределах 200 г. до н. э. – 200 г. н. э., что совпадает с финалом культуры илама и началом культуры йотоко [Rodríguez et al., 2007].

Особый интерес для нашего сюжета представляет могила № 51 – погребение «шамана». В ней отсутствуют характерные для подавляющего боль-

Рис. 1 . Изображения летучей мыши на цилиндрических печатях в культуре мантенья (по: [Wilbert, 1974, p. 59])

Fig. 1. Bat images on the cylindrical seals, the Manteña culture (as per: [Wilbert, 1974, p. 59])

шинства могил морские раковины, миски, куранты и терочники, нет украшений из золота, которые, как правило, указывают на погребения вождей (касиков). Погребальная камера находится прямо под вертикальным ходом на глубине 2,3 м под деревянным перекрытием. Несмотря на частичную кремацию, основные характеристики погребения фиксируются отчетливо: покойный (взрослый мужчина) был помещен на горизонтальную поверхность в вытянутом положении в сопровождении двух изящных керамических сосудов, а также двух масок в изголовье. Одна из них (зооморфная, морда летучей мыши) закрывала череп, а вторая (фрагментированная антропоморфная, губы в «трубочку», как в случае со свистом) положена с правой стороны. Отметим также, что зооморфная символика характерна как для погребений касиков, так и для погребений шаманов, однако в случае с касиками преобладают ягуары и крокодилы, а для шаманов чаще всего свойственны летучие мыши и змеи, и только на третьем месте по встречаемости – кошачьи хищники [Табарев, 2016].

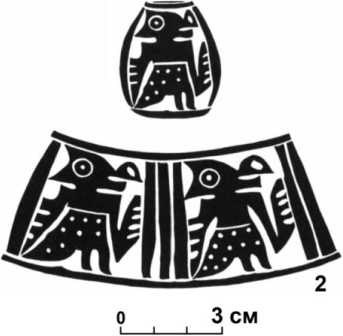

Образ летучей мыши присутствует и в иконографии многих доиспанских культур на побережье Перу, например в культуре мочика (I–IX вв. н. э.) – по всему ареалу распространения памятников, от долины р. Ла Лече на севере до р. Кулебрас на юге. Стилизованные и реалистичные изображения летучих мышей в разнообразии встречаются в сценах на сосудах, в форме сосудов (рис. 2, 1 ), в фигурной пластике, настенной лепке, изделиях из золота, кости, раковин и т. д. Тематически эти сцены связаны с ритуалами жертвоприношения, плодородия, а также с престижными технологиями, подчеркивающими статус элиты. По мнению специалистов, образ летучей мыши в значительной степени отражает биологические особенности этих животных: ночной образ жизни – культ Луны, шаманская практика, отправление ритуалов, связанных с погребением; проживание в пещерах, сон вниз головой – вход в нижний мир, альтернативная реальность; характерный свист – специальные ритуальные сосуды, издающие звуки при потреблении напитков (рис. 2, 2 ); опыление растений, распространение семян, возможность использования гуано в качестве эффективных удобрений – покровительство земледелию и т. д. [Alaica, 2020].

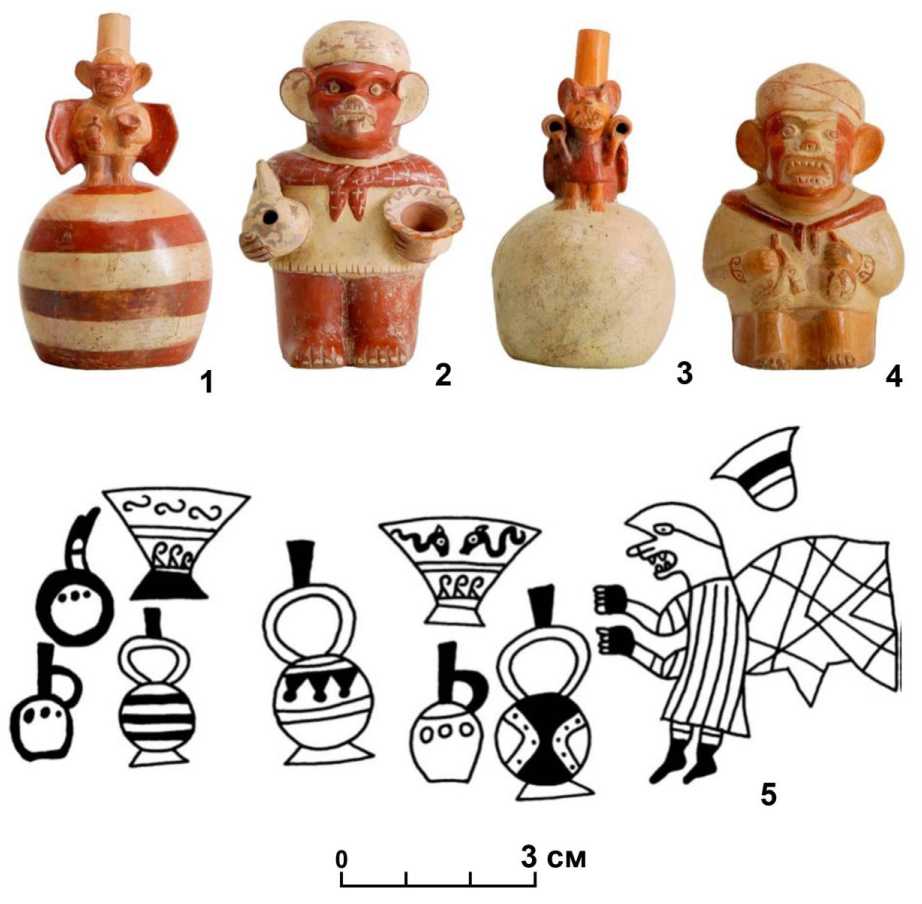

Летучая мышь также является неотъемлемой частью фольклора доколумбовых культур Месоамериканского региона. В дошедшем до нас памятнике древней индейской литературы «Пополь-Вух» излагается сакральная история о майянском народе киче (коренное население Гватемалы), о сотворении мира и людей, а также повествуется о божественных близнецах Хун-Ахпу и Шбаланке, об их путешествии в подземное царство Шибальбу, где они подвергаются испытаниям. Последним испытанием был дом Летучих мышей, в котором Камасоц / Камазотц, бог-летучая мышь смерти, отсек голову одному из братьев – Хун-Ахпу: «...Орудия убийства были у него, как у Чакицама…». Чакицама – животное в виде летучей мыши, вместо носа у которого обсидиановый или кремниевый нож [Мифы индейцев…, 2006, с. 71–72]. Образу Камасоца уделяется большое внимание на протяжении всей доиспанской эпохи, он часто встречается в изображениях на керамических сосудах (например, посуда, найденная в археологическом памятнике майя Баламку, в штате Кампече) (рис. 3, 1 ). Кроме того, образ летучей мыши также можно обнаружить в кодексах миштеков (Ватиканский кодекс B (Có-dice Vaticanus B), кодексе Фехервари–Мейера (Códice Fejérváry–Meyer), кодексе Борджиа (Códice Borgia)), составленных для религиозных, календарных или астрономических целей. В них представлены различные иллюстрации бога-летучей мыши (рис. 3, 2 ).

Летучие мыши занимали важное место в пантеоне месоамериканских богов – об этом свидетельствуют археологические материалы (стелы, керамические фигуры, каменные изваяния) и письменные источники (кодексы). В археологическом памятнике Такалик-Абах (Takalik Abaj) в муниципалитете Эль-Асинталь на юге Гватемалы была найдена скульптура, названная «Носитель предков» (El cargador del ancestro). Она имеет большое значение для исследований перехода от ольмеков к майя, поскольку именно в этой фигуре проявляются как характерные ольмекские элементы, так и иероглифические тексты майя. Скульптура

Рис . 2 . Изображение летучей мыши в культуре мочика, Перу:

1–4 – керамические сосуды (по: [Alaica, 2020, p. 8]);

5 – сцена на керамической вазе, летучая мышь и ритуальные сосуды (по: [Alaica, 2020, p. 11])

Fig. 2 . Bat images in the Moche culture, Peru:

1–4 – ceramic vessels (as per: [Alaica, 2020, p. 8]);

5 – scene on the vessel with the bat and ritual pots

(as per: [Alaica, 2020, p. 11])

позднего преклассического периода (300 г. до н. э.) имеет четыре части, которые образуют колонну высотой 2,3 м [Árias, 2013, p. 145]. Средняя часть представляет собой барельеф головы летучей мыши, у которой характерный листовидный нос, открытый рот с обнаженными клыками и вытянутый вниз язык. Считается, что на верхней части скульптуры изображен правитель, а летучая мышь помогает ему попасть в подземный мир в качестве посредника.

Рис. 3 . Изображение летучей мыши в культурах Месоамерики:

1 – сцена на сосуде, памятник Баламку (штат Кампече, Мексика), культура майя (по: [Árias, 2013, p. 152]); 2 – изображение божества-летучей мыши в кодексе Мейера (Códice Fejérváry-Meyer), культура миштеков (по: [Árias, 2013, p. 167])

Fig. 3. Bat images in the Mesoamerican cultures:

1 – scene on the vessel, the Balamku site (Campeche, Mexico), the Maya culture (as per: [Árias, 2013, p. 152]);

2 – Bat-God image in Códice Fejérváry-Meyer, the Mixtec culture (as per: [Árias, 2013, p. 167])

Заключение

Таким образом, в настоящей работе было доказано и проиллюстрировано примерами, что Тинтин – лишь один из множества персонажей эквадорского и, шире, южноамериканского фольклора, истоки образов которых связаны с мощными пластами доиспанской мифологии. Так, в образе Тинтина существенную роль играют атрибуты летучей мыши – животного, биологические особенности которого всегда привлекали и одновременно пугали человека 3, порождая множество мифов, легенд и поверий [Sieradzki, Mikkola, 2022].

Проведенный анализ показывает, что летучая мышь занимает исключительно важное место в мифологии и иконографии (мелкая пластика, керамика, изделия из драгоценных металлов, дерева, раковин и т. д.) доколумбовых культур, в особенности тех, чьи ареалы совпадают с ареалами распространения различных видов летучих мышей.

Несмотря на то что наиболее крупным и внушающим страх хищником, очевидным символом элиты и шаманов является ягуар, «…летучая мышь более глубоко связана с культом плодородия, загадочна, зловеща и предстает в большем символическом разнообразии…» [Benson, 1987, p. 175].

Приведем еще одну очень интересную легенду, события которой связаны с районом работ российской археологической экспедиции в Эквадоре. В 1654 г. в ближайшей к современной коммуне Печиче небольшой бухте потерпел крушение груженый золотом, серебром и свеже-отчеканенными монетами (реалами) 4 испанский галеон «La Capitana» [Salazar, 2005]. Большую часть сокровищ удалось достать и перегрузить на другое судно, но и его постигла печальная участь, оно затонуло в океане. Уже в конце ХХ в. была организована частная экспедиция, удалось поднять со дна части корабля, а также некоторое количество монет, которые сегодня являются исключительной нумизматической редкостью.

В истории с крушением «La Capitana» не все ясно: по одной из версий, несмотря на хорошую погоду и видимость, рулевой (или даже вся команда) неожиданно заснул, судно трижды ударилось о прибрежные рифы и затонуло. Остается добавить, что мыс, закрывающий бухту с запада, носит название «Тинтин», а на его поверхности обнаружены следы памятника культуры вальдивия (5,5–3,5 тыс. л. н.). Шторм иногда выносит монеты на песчаный пляж бухты, но местные жители считают их «проклятыми» (чужими) и выбрасывают обратно в океан.

Данное направление имеет очевидную исследовательскую перспективу: представляется интересным продолжить в будущем сюжет о Тинтине, в частности обратиться к сходным демоническим персонажам в фольклоре и мифологии народов Эквадора, Колумбии, Перу и Чили и к истокам их образов в археологических материалах.

Список литературы Ночной гость тинтин: истоки образа демонического персонажа в фольклорных и археологических материалах Эквадора

- Гаврилина Т. А., Табарев А. В. Дело о надоедливом Тинтине: демонический персонаж в традиционном фольклоре индейцев мантенья, Эквадор (из архива российской археологической экспедиции 2014-2018 гг.) // XIV Конгресс антропологов и этнологов России: Сб. материалов. Томск, 6-9 июля 2021 г. Москва; Томск: Изд-во ТГУ, 2021. С. 120.

- Мифы индейцев Центральной Америки: Пополь-Вух; Родословная владык Тотоникапана / Пер. с языка киче, коммент. и послесл. Р. В. Кинжалова. Екатеринбург: У-Фактория, 2006. 240 с.

- Славинская Е. Е., Табарев А. В. Антропоморфная пластика доиспанских культур в прибрежных частях Эквадора и Западной Мексики // Тихоокеанская археология: новые материалы, проекты, исследования. 5-й Международный симпозиум, Владивосток, 6-9 мая 2022 г. Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2022. С. 140-145.

- Табарев А. В. Каменные и деревянные изваяния в культуре мантенья-уанкавилка, Эквадор // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Итоговой сессии Института археологии и этнографии СО РАН. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. Т. 21. С. 405-408.

- Табарев А. В. Погребальные маски в доиспанских культурах юго-западной Колумбии // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Итоговой сессии Института археологии и этнографии СО РАН. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. Т. 22. С. 424-427.

- Табарев А. В., Маркос Х. Г., Попов А. Н. Совсем не «печальные» тропики: Российская археологическая экспедиция в Эквадоре // Наука из первых рук. 2015. № 5-6. С. 156-171.

- Alaica A. K. Inverted Worlds, Nocturnal States and Flying Mammals: Bats and Their Symbolic Meaning in Moche Iconography. Arts, 2020, vol. 9, pp. 1-23.

- Árias S. U. La Importancia de la Representación del Murciélago en Mesoamérica. Puebla, Colegio de Historia, 2013, 215 р.

- Benson E. P. Bats in South American Iconography. Andean Past, 1987, vol. 1, pp. 165-90.

- Entre Nieblas. Mitos, Leyendas e Historias del Páramo. Proyecto Páramo Andino y Editorial Abya, Quito, Yala, 2009, 174 p.

- Ecuadorian Legends. Guayaquil, Editorial Grupo Compás, 2020, 59 p.

- Lunniss R. Vida y costumbres de los pobladores del Ecuador antiguo. Guayaquil, Museo Presley Norton, 2007, 149 p.

- Parducci Z. R. Sellos zoomorfos de Manabí (Ecuador). Cuadernos de Historia y Arqueología, 1966, no. 28-29, pp. 123-128.

- Rodríguez A., Blanco S., Clavijo A. Rituales funerarios y chamanismo en el cementerio de Coronado (siglos III A.C. a III D.C.). In: Territorio ancestral, rituals funerarios y chamanismo en Palmira prehispánica, Valle del Cauca. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2007, pp. 81-138.

- Salazar E. La Capitana. Apachita, 2005, no. 4, pp. 8-9.

- Saville M. H. The Antiquities of Manabi, Ecuador: A Preliminary Report. New York, Irving Press, 1907,135 p.

- Sieradzki A., Mikkola H. Bats in Folklore and Culture: A Review of Historical Perceptions around the World. Bats - Disease-Prone but Beneficial. London, IntechOpen, 2022, 150 p.

- Tabarev A. V., Kanomata Y., Popov A. N., Poshekhonova O. E., Zubova A. V. Towards the Characteristics of Early Formative, Coastal Ecuador: Joint Russian-Japanese-Ecuadorian Excavations at Real Alto site in 2014-2017. In: Valdivia, una Sociedad Neolítica: Nuevos aportes a su conocimiento. Portoviejo, Ediciones UTM - Universidad Técnica de Manabí, 2021, pp.64-97.

- Wilbert J. The Thread of Life. Symbolism of Miniature Art from Ecuador. Dumbarton Oaks Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology, 1974, no. 12, 112 p.

- Zeidler J. A., Stahl P., Sutlif M. J. Shamanistic Elements in a Terminal Valdivia Burial, Northern Manabi, Ecuador: Implications for Mortuary Symbolism and Social Ranking. In: Recent advances in the Archaeology of the Northern Andes: In memory of Gerardo Reichel-Dolmatoff. Los Angeles, Cotsen Institute of Archaeology Press, 1998, pp. 109-120.