Нормативно-правовое регулирование наградных систем субъектов Российской Федерации и правовая культура

Автор: Трофимов Е.В.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Проблемы юриспруденции

Статья в выпуске: 6, 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена статистическому изучению правового регулирования систем вознаграждения субъектов Российской Федерации. Автор показывает и объясняет взаимосвязь между характером правового регулирования, степенью консолидации региональной системы вознаграждения и правовой культуры.

Короткий адрес: https://sciup.org/14319677

IDR: 14319677

Текст научной статьи Нормативно-правовое регулирование наградных систем субъектов Российской Федерации и правовая культура

Характер нормативно-правового регулирования наградных систем субъектов Российской Федерации имеет существенные отличия от федерального. Если наградная система Российской Федерации урегулирована на законодательном уровне на 10,1 %, то в субъектах Российской Федерации наблюдаются иные тенденции правового регулирования наградных систем.

В юридической литературе высказывалось суждение о том, что на современном этапе развития нормативная база субъектов Российской Федерации о наградах целостна и единообразна [1]. Однако с этим утверждением согласиться невозможно. Наградное законодательство в субъектах Российской Федерации может иметь кардинальные различия.

Исключительно подзаконное регулирование государственных наград имеют только два региона - Республика Калмыкия и Чеченская Республика. Ещё одиннадцать регионов (13,4 %), в том числе две республики (Республика Адыгея и Карачаево-Черкесская Республика), один край (Краснодарский) и восемь областей (Амурская, Владимирская, Волгоградская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская область, Псковская и Тульская) не имеют сколько-нибудь общего законодательного акта о наградном деле, хотя законы об отдельных наградах в них присутствуют.

В 32 субъектах Российской Федерации (включая девять республик) имеются общие законы о наградном деле, но при этом некоторые награды учреждены и урегулированы в подзаконном порядке. Еще 31 регион, включая семь республик, учреждает награды исключительно законами, хотя статутные и (или) описатель- ные нормы этих наград или хотя бы некоторых из этих наград установлены подзаконными нормативными правовыми актами. Исключительно законодательное регулирование наградных систем наблю- дается в шести регионах, включая одну республику (Республика Хакассия, Приморский край, Вологодская и Свердловская области, город Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ).

Таблица 1 – Статистика распределения субъектов Российской Федерации по характеру правового регулирования наградной системы

|

Характер правового регулирования |

Субъекты Российской Федерации |

|||||

|

республики |

другие |

всего |

||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Исключительно подзаконное |

2 |

9,5 |

– |

– |

2 |

2,4 |

|

Смешанное (в том числе в части учредительных норм) без законодательного регулирования наградной системы |

2 |

9,5 |

9 |

14,8 |

11 |

13,4 |

|

Смешанное (в том числе в части учредительных норм) с законодательным регулированием наградной системы |

9 |

42,9 |

23 |

37,7 |

32 |

39,0 |

|

Законодательное (в том числе в части учредительных норм) при наличии подзаконных статутных и описательных норм |

4 |

19,0 |

9 |

14,8 |

13 |

15,9 |

|

Законодательное (в том числе в части учредительных и статутных норм) при наличии подзаконных описательных норм |

3 |

14,3 |

15 |

24,6 |

18 |

22,0 |

|

Исключительно законодательное |

1 |

4,8 |

5 |

8,2 |

6 |

7,3 |

Примечание. Процентные величины исчислены с учётом количества регионов распространения государственных наград: 82 субъекта Российской Федерации, в том числе 21 республика и 61 другой субъект Российской Федерации (в Хабаровском крае государственные награды не установлены ни de iure , ни de facto ).

Оценивая характер правового регулирования наградных систем, следует констатировать, что каких-либо существенных отличий между правовым регулированием в республиках и регулированием в других субъектах Российской Федерации не наблюдается. Количественные показатели для этих двух групп регионов весьма близки.

Единственная количественно выявляемая особенность – это наличие двух республик без законодательного регулирования наград, чего не наблюдается среди других субъектов Российской Федерации. Однако эта специфичность является малозначащей, так как объясняется анахроничными политико-правовыми усло- виями принятия нормативных актов о наградах. В Республике Калмыкия основополагающий акт о государственных наградах был принят парламентом Республики Калмыкия – Хальмг Тангч в форме постановления 7 августа 1993 г. и действует по сей день, тогда как в других республиках аналогичные парламентские акты периода 1980-х – начала 1990-х гг. со временем были заменены новыми актами в форме законов. В Чеченской Республике основополагающий акт о наградах был издан в форме указа Президента 29 ноября 2004 г., когда ещё не был сформирован республиканский парламент (выборы в него состоялись только 27 но- ября 2005 г.). Таким образом, в субъектах Российской Федерации наблюдается общая тенденция к законодательному регулированию наградного дела или хотя бы основ наградной системы, которое предметно доминирует над подзаконным регулированием [2]. В количественном выражении эта тенденция приоритетного законодательного регулирования наградной системы составляет 84,2 % по всем субъектам Российской Федерации, в том числе 81,0 % по республикам и 85,2 % по иным регионам.

Степень упорядоченности (консолидации) наградных систем субъектов Российской Федерации в количественном плане определяется отношением количества наград с определённым старшинством к общему количеству наград в наградной системе.

По уровню консолидации наградные системы субъектов Российской Федерации в целом уступают наградной системе Российской Федерации. Степень упорядоченности последней составляет 84,4 %, поскольку определённого старшинства в ней не имеют только 17 государственных наград de facto, выведенных за рамки наградной системы – такой, какой она в настоящий момент определена de iure Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099.

Все субъекты Российской Федерации можно подразделить на 4 группы по степени упорядоченности наградных систем:

-

1) с крайне низкой степенью консолидации (не более 10 %) – 21 регион (25,6 %), в число которых не вошла ни одна республика, зато включается более трети из числа иных субъектов Российской Федерации (34,4 %);

-

2) с небольшой степенью консолидации (свыше 10 %, но не более 50 %) – 6 регионов (7,3 %), также не представленных ни одной республикой, но включающих почти каждый десятый из прочих субъектов Российской Федерации (9,8 %);

-

3) с большой степенью консолидации (более 50 %, но менее 90 %) – 21 регион (25,6 %), в том числе 6 республик (28,6 %) и почти четверть других субъектов Российской Федерации (24,6 %);

-

4) с очень высокой степенью консолидации (не менее 90 %) – 34 региона (41,5 %), в том числе 15 республик (71,4 %) и почти треть других субъектов Российской Федерации (31,1 %).

Среднеарифметический уровень консолидации наградных систем субъектов Российской Федерации значительно ниже федерального (84,4 %) и находится на отметке 63,8 %. Но при не слишком высоком общем уровне консолидации наградных систем степень консолидации в республиках крайне высока, она превосходит даже процент упорядоченности федеральных государственных наград.

В среднем степень консолидации наградных систем республик составляет 92,1 %, причём три республики (14,3 %) имеют полностью консолидированную наградную систему (Республика Ингушетия, Республика Калмыкия и Республика Коми). Даже наименьший уровень упорядоченности наградной системы в группе республик остаётся высоким – 86,0 % (Республика Мордовия), и на минимуме показатель консолидации наградной системы в республиках выше аналогичного показателя и для региональных наградным систем в целом и для Российской Федерации. Усреднённая консолидация для прочих субъектов Российской Феде- рации находится на уровне 54,1 %. Вообще не консолидированы наградные системы 15 регионов (24,6 %): Амурской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Магаданской, Новгородской, Пензенской, Псковской, Сахалинской, Тульской и Челябинской областях, а также ЯмалоНенецком автономном округе. Полная консолидация наградных систем наблюдается в шести регионах (9,8 %) - Калининградской, Курганской, Нижегородской и Тюменской областях, городе Москве и Чукотском автономном округе. Ещё три региона (4,9 %) имеют по одной награде (Приморский край, Ростовская область, город Санкт-Петербург), что в количественном измерении тоже означает полную консолидацию.

Различие в уровне консолидации наградных систем республик и прочих субъектов Российской Федерации становится ещё более существенным, если учесть, на какой количественной базе эта консолидация проводится. Среднеарифметическое количество наград в республике составляет 39,3 награды при минимуме в 21 награду в Республике Ингушетия и максимуме в 66 наград в Республике Саха (Якутия). В прочих субъектах Российской Федерации средняя наполняемость наградной системы значительно ниже и составляет 17,0 награды при минимуме в 1 награду (Приморский край, Ростовская область, город Санкт-Петербург) и максимуме в 54 награды (Калужская область). В социальноправовом плане значительные различия в консолидации наградных систем между республиками и другими субъектами Российской Федерации определяются более высокой наградной культурой официальных властей и населения республик. Более высокий уровень развития наградных систем республик уже отмечался в научной литературе [3]. И этот факт наградного дела не случаен, так как наградные системы республик непрерывно развивались на протяжении длительного периода (с конца 1930-х - 1940-х гг.), тогда как в других субъектах Российской Федерации история государственных наград не насчитывает и двух десятилетий. С упадком Советской Федерации и в период кризисных для федерализма 1990-х гг. в республиках резко возросло значение государственных наград как атрибута государственности. В дополнение к традиционным почётным грамотам и званиям «народный» и «заслуженный» по профессии в республиках были учреждены ордена, запрещённые для республик в 1933 г., а также другие формы государственных наград, не практиковавшиеся ранее. После укрепления федерального центра в 2000-х гг. государственные награды в республиках (включая ордена) бережно сохраняются как один из осколков прежней самостийности.

Более внимательное, аккуратное и уважительное отношение к наградным системам, стремление к стабильности и соблюдению региональных наградных традиций в республиках во многом препятствуют волюнтаризму и непродуманным решениям в сфере правового регулирования наградного дела. В прочих же субъектах Российской Федерации официальные власти высшего уровня нередко используют региональные государственные награды не как атрибут региональной государственности и знаки отличия выдающихся граждан и коллективов, а как сиюминутные побрякушки, которые можно произвольно учреждать по всякому поводу, в любой диковинной форме и с невиданными дотоле названиями. Изменчивость наградных систем и отход от начал преемственности в наградном деле, как и отсутствие устоявшейся наградной культуры, выступают важным фактором, определяющим не слишком высокую степень консолидации наградных систем иных, кроме республик, субъектов Рос- сийской Федерации. Наблюдается интересная связь между характером нормативно-правового регулирования и степенью консолидации наградных систем.

Таблица 2 – Статистика распределения субъектов Российской Федерации по характеру правового регулирования и степени консолидации наградной системы

|

№ п/п |

Степень консолидации наградной системы Характер регулирования |

Не свыше 10 % |

Свыше 10 %, но не свыше 50 % |

Свыше 50 %, но менее 90 % |

Не менее 90 % |

|||||||||

|

к© С С- |

3 G G |

© г» © |

к© С |

3 G G |

© |

3 G |

© |

О. |

3 G G |

© © |

||||

|

1 |

Исключительно подзаконное |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

2 |

|

|

2 |

Смешанное (в том числе в части учредительных норм) без законодательного регулирования наградной системы |

– |

9 |

9 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

2 |

|

|

3 |

Смешанное (в том числе в части учредительных норм) с законодательным регулированием наградной системы |

– |

7 |

7 |

– |

3 |

3 |

5 |

8 |

13 |

4 |

5 |

9 |

|

|

4 |

Законодательное (в том числе в части учредительных норм) при наличии подзаконных статутных и описательных норм |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

2 |

4 |

7 |

11 |

|

|

5 |

Законодательное (в том числе в части учредительных и статутных норм) при наличии подзаконных описательных норм |

– |

4 |

4 |

– |

3 |

3 |

1 |

5 |

6 |

2 |

3 |

5 |

|

|

6 |

Исключительно законодательное |

– |

1 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

4 |

5 |

|

|

7 |

ВСЕГО |

абс. |

– |

21 |

21 |

– |

6 |

6 |

6 |

15 |

21 |

15 |

19 |

34 |

|

8 |

% |

– |

33,4 |

25,6 |

– |

9,8 |

7,3 |

28,6 |

24,6 |

25,6 |

71,4 |

31,1 |

41,5 |

|

Примечание. Процентные величины исчислены с учётом количества регионов распространения государственных наград: 82 субъекта Российской Федерации, в том числе 21 республика и 61 другой субъект Российской Федерации (в Хабаровском крае государственные награды не установлены ни de iure , ни de facto ).

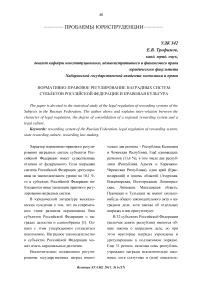

Отсутствие законодательного регулирования наградных систем как таковых и соответственно высокая степень подзаконного регулирования сопряжены с поляризацией значений консолидации наградных систем: в республиках эти значения превышают 90 % (в среднем – 95,3 %), а в прочих регионах – строго ниже 10 % (в среднем – 4,1 %) при среднем значении для обеих групп регионов 32,2 %. Смешанное законодательно-подзаконное установление учредительных, статутных и описательных норм при наличии более или менее общего закона о наградном деле приводит к распределению регионов по всем градациям степени консолидации наградных систем. При этом усреднённые значения консолидации по группе регио- нов с такого рода регулированием (90,2 % для республик, 52,8 % для прочих регионов и 63,3 % для обеих групп) имеют ничтожные отклонения от усреднённых показателей по всем вариантам (строкам) правового регулирования (92,1 % для республик, 53,9 % для прочих регионов и 63,8 % для обеих групп). Законодательное регулирование с установлением всех или некоторых статутных и описательных норм в подзаконном порядке соотносится с пиком показателей упорядоченности наградных систем: 95,9 % для республик, 92,0 % для прочих регионов и 93,2 % для обеих групп. При этом распределение регионов по степени консолидации наградных систем резко смещается в сторону большей консолидации. С дальнейшим усилением законодательного регулирова- ния (допущение подзаконного регулирования только для описательных норм и даже полное исключение подзаконного регулирования) происходит обратное смещение показателя консолидации в сторону усреднённых значений: 89,3 % для республик, 61,5 % для прочих регионов и 65,9 % для обеих групп.

Таким образом, наилучшие результаты консолидации наградной системы достигаются при сочетании законодательного и подзаконного регулирования с разграничением предметов такого регулирования: на уровень закона выводятся учредительные нормы, включая установление старшинства наград, а на подзаконном уровне остаются, по крайней мере, некоторые статутные и описательные нормы этих же наград.

120,0

ы 100,0 н

80,0

Группа республик

95,3%

Среднее значение для республик 92,1%

Группа республик

95,9%

60,0

Среднее значение для прочих регионов 53,9%

40,0

20,0

Группа прочих регионов 4,1%

0,0

Группа республик

90,2%

Группа прочих регионов 52,8%

Группа прочих регионов 92,0%

Группа республик

89,3%

Группа прочих

Отсутствует законодательное регулирование наградной системы (строки 1 и 2)

Смешанное установление учредительных, статутных и описательных норм (строка 3)

Законодательное регулирование с подзаконными статутными и описательными нормами (строка 4)

Законодательное регулирование с подзаконными описательными нормами или без них (строки 5 и 6)

ХАРАКТЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАГРАДНОЙ СИСТЕМЫ

Рисунок – Изменение значений консолидации наградной системы субъекта Российской Федерации от характера ее правового регулирования

Колебания показателя консолидации наградных систем для республик в небольших совокупностях не превышают 3 – 4 %, а потому не являются статистически значимыми, расцениваются как случайные и не могут служить основанием для каких-либо выводов.

Зато изменение показателя консолидации наградных систем прочих субъектов Российской Федерации на выборках (4,1 %, 52,8 %, 92,0 %, 61,5 %) с учётом усреднённого показателя (53,9 %) даёт большую величину накопленной вероятности (p-величину), превышающую уровень обычной статистической значимости (α = 0,10). Эти изменения показателя консолидации могут быть положены в основу следующей научной гипотезы: отсутствие среди высших органов государственной власти субъекта Российской Федерации согласия в области наградного дела снижает показатель консолидации региональной наградной системы. Данная гипотеза объясняет причину таких изменений для наградных систем краёв, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов, равно как объясняет отсутствие аналогичного эффекта для республик.

Дело в том, что исключение из наградного правотворчества одной из ветвей государственной власти (законодательной или исполнительной) есть проявление нестабильного политико-правового процесса в регионе, в ходе которого зако- нодательная и исполнительная ветви власти не достигают эффективного согласия и предпочитают действовать самостоятельно. В результате нестабильного функционирования системы разделения властей нормотворческие решения оказываются сиюминутными и партикулярными, что проявляется в таком консервативном явлении, как наградная система: она разрывается нормотворческими решениями диссонирующих ветвей власти, становится фрагментарной и теряет консолидацию.

Важным фактором этого негативного эффекта утраты консолидации наградной системы является низкая наградная культура официальных властей субъектов Российской Федерации (кроме республик), о которой уже говорилось выше. Именно в отсутствие высокой наградной культуры, которая обладает стабилизационным действием, становятся возможными непродуманные нормотворческие решения, препятствующие упорядочению наградной системы или разрушающие её целостность.

В республиках же именно высокий уровень наградной культуры, определяющий единые (согласованные) подходы к наградному делу, не позволяет принимать нетрадиционные и абсурдные правовые акты в процессе наградного правотворчества. Причём этот культурноправовой барьер наблюдается независимо от того, какое регулирование характерно для данной республики (законодательное, подзаконное или смешанное) и как разграничены – и разграничены ли вообще – в республике предметы законодательного и подзаконного регулирования.

Таким образом, на современном этапе развития наградного дела и при наличном уровне наградной культуры в субъектах Российской Федерации (кроме республик), предпочтительным следует считать смешанный вариант наградного правового регулирования. При таком варианте регулирования законом учреждаются государственные награды субъекта Российской Федерации и устанавливается их старшинство в наградной системе, а в подзаконном порядке определяются, по меньшей мере, некоторые статутные и описательные нормы этих наград. Эта мера подводит законодательную и исполнительную ветви государственной власти к необходимости согласованно решать вопросы наградного правотворчества и уже в начальной точке наградного дела – правотворчестве – избегать конфликтных ситуаций.

Долгосрочная установка на консенсус является фактором повышения наградной культуры официальных властей. С ростом наградной культуры консолидация наградной системы необходимо возрастает, и степень упорядоченности наградной системы утрачивает зависимость от характера правового регулирования наградного дела.

Список литературы Нормативно-правовое регулирование наградных систем субъектов Российской Федерации и правовая культура

- Петров, А. Ю. Административный процесс в субъектах Российской Федерации: проблемы теории и законодательного регулирования/А. Ю. Петров. -Челябинск: Образование, 2006. С. 44.

- Дуэль, В. М. Государственные награды в российском праве: проблемы теории и практики: дис. … канд. юрид. наук/В. М. Дуэль. -М., 2005. С. 73 -74.

- Винокуров, В. А. Государственные награды субъектов Российской Федерации -атрибут государственности/В. А. Винокуров//Юридическая мысль. 2007. № 5. С. 28 -29.