Нормативно-правовые и методические аспекты интеграции социально-гигиенического мониторинга и риск-ориентированной модели надзора

Автор: Попова А.Ю., Зайцева Н.В., Май И.В., Кирьянов Д.А.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Профилактическая медицина: актуальные аспекты анализа риска здоровью

Статья в выпуске: 1 (21), 2018 года.

Бесплатный доступ

Показано, что на момент масштабной административной реформы контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации в Роспотребнадзоре имелся эффективный инструмент, органично сопрягаемый с контрольно-надзорными функциями - система социально-гигиенического мониторинга (СГМ). Сопряжение контрольно-надзорной деятельности и социально-гигиенического мониторинга представляет собой процесс взаимной интеграции обеих систем, при котором результаты, полученные в одной из них, являются базой для планирования в другой. Контрольно-надзорная деятельность должна дать четкие адресные рекомендации для системы СГМ по объектам, в зонах влияния которых должны проводиться системные наблюдения. Формируются данные о том, нарушения каких обязательных требований характерны и наиболее вероятны для объекта надзора. В рамках мониторинга решается задача научно обоснованного выбора точек и формирования программ мониторинга в тесной увязке с зоной влияния источника риска. Результаты измерений имеют целью доказательно и четко указывать на наличие и уровень недопустимого риска здоровью или угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека, а также на объект, формирующий эту угрозу. При этом каждая из функций продолжает решать независимые, присущие только ей задачи. Обе системы - и социально-гигиенического мониторинга, и контрольно-надзорной деятельности - приобретают динамический характер. Точки мониторинга и программы наблюдений изменяются адекватно действиям контрольных органов и мерам реагирования на эти действия самих хозяйствующих субъектов. Контрольно-надзорные органы получают инструмент дополнительного подтверждения эффективности и результативности собственных мероприятий за предшествующие временные периоды и мониторинга результативности мер реагирования объектов. Информативно-аналитические возможности управления санэпидблагополучием населения существенно расширяются. Цикличность процессов управления систем с временными интервалами между отдельными шагами в один год приводит к существенным затратам времени, необходимым для достижения оптимальных параметров. Полный цикл управления для каждой отдельной системы составляет 4 года, а для сопряженной - 8 лет.

Социально-гигиенический мониторинг, контрольно-надзорная деятельность, сопряжение, риск-ориентированная модель, управление

Короткий адрес: https://sciup.org/142212860

IDR: 142212860 | УДК: 616-02: | DOI: 10.21668/health.risk/2018.1.01

Текст научной статьи Нормативно-правовые и методические аспекты интеграции социально-гигиенического мониторинга и риск-ориентированной модели надзора

Реформа контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации, переход на риск-ориентированные подходы, имея основной целью снижение общего административного бремени на бизнес, ни в коей мере не должны привести к утрате управляемости ситуации со стороны государства. Это особенно касается тех сфер надзора, где охраняемыми ценностями являются жизнь и здоровье граждан страны.

Органы санитарного надзора России в течение почти 100-летнего существования постоянно совершенствовали методы и формы гигиенических и эпидемиологических оценок при выявлении основных угроз и опасностей для

здоровья граждан страны [1]. Как следствие, на момент существенной административной перестройки в дополнение к механизмам контроля и надзора в распоряжении службы имеется широкий набор инструментов для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны. Одним из таких инструментов, причем наиболее эффективным, является социально-гигиенический мониторинг (СГМ) [1–3]. Действующее на текущий момент «Положение о проведении социально-гигиенического мониторинга»1, утвержденное Постановлением правительства Российской Федерации № 60 от 2 февраля 2006 г., определяет основными задачами СГМ:

– гигиеническую оценку факторов среды обитания и здоровья населения;

– выявление причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания человека на основе системного анализа и оценки риска для здоровья населения;

– установление причин и выявление условий возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений);

– подготовку предложений по устранению выявленных вредных воздействий факторов среды обитания человека.

Социально-гигиенический мониторинг изначально был призван аккумулировать информацию, обеспечивающую установление причинно-следственных связей между здоровьем россиян и факторами, на него влияющими, и обеспечивать информационную поддержку управляющих решений на различных уровнях государственности. В результате СГМ сформирован как сложная открытая система многолетнего сбора и обработки разнородных данных о параметрах среды обитания, социально-экономических показателях жизни населения регионов страны, медико-демографических характеристиках общества в целом и отдельных контингентов населения [3, 4].

Как и любая сложная система, интегрирующая потоки данных из разных источников, СГМ имеет ряд недостатков, требующих устранения. Однако на сегодня никакая иная государственная система мониторинга в Российской Федерации не носит столь межведомственного характера и не ориентирована на сбор и обработку столь разнообразной информации, как СГМ. За годы функционирования системы накоплены результаты инструментальных измерений качества среды обитания населения всех субъектов Российской Федерации. Только в 2017 г. в рамках СГМ на территории страны органами и организациями Роспотребнадзора было отобрано и проанализировано более 1,1 миллиона проб атмосферного воздуха, выполнено измерение показателей качества питьевой воды систем централизованного питьевого водоснабжения более чем в 11 тысячах точек мониторинга, почв – более чем в 8 тысячах точек мест постоянного проживанию людей2. Сформированный федеральный информационный фонд имеет практически неисчерпаемый аналитический потенциал и позволяет выполнять наукоемкую обработку данных для решения самых разных задач, в том числе в сфере совершенствования контроля и надзора [5–7].

Следует отметить, что система создавалась с возможностью функционального развития. Наиболее существенным поступательным изменением в СГМ с момента ее создания стало использование методологии оценки риска здоровью при воздействии вредных факторов среды обитания. Получаемые результаты по оценке рисков для здоровья сделали возможным выделение региональных и локальных приоритетных факторов, установление зон с высокими уровнями рисков для здоровья или, напротив, территорий санитарно-эпидемиологического благополучия [8, 9].

Принципиально новым и дающим дополнительный импульс для развития системы социально-гигиенического мониторинга стало закрепление Федеральным законом № 277-ФЗ от 03.07.2016 г.3 понятия «мероприятия по контро- лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями». Вводимая в закон ст. 8.3 определяет, что к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие государственного органа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, относятся среди прочих «... исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении государственного... социальногигиенического мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

Таким образом, законодательно закрепляется прямая связь между двумя важнейшими функциями Роспотребнадзора – осуществлением контрольно-надзорных действий и ведением социально-гигиенического мониторинга. Сопряжение двух функций службы достаточно гармонично и обоснованно. Поскольку СГМ изначально имел в качестве важнейшей задачи исследований связи в системе «среда–здоровье», в зоне его внимания всегда были объекты, которые являлись источниками угроз, опасностей и рисков для здоровья человека. В свою очередь новая модель контрольно-надзорной деятельности имеет задачей повышение плотности надзора на объектах, формирующих наибольшие риски для охраняемых ценностей, прежде всего – жизни и здоровья граждан [10–13]. При этом контроль и надзор предполагает предупреждение, выявление и пресечение фактов нарушений санитарного законодательства, в том числе в части нарушений, которые имеют следствием загрязнение среды обитания населения [14].

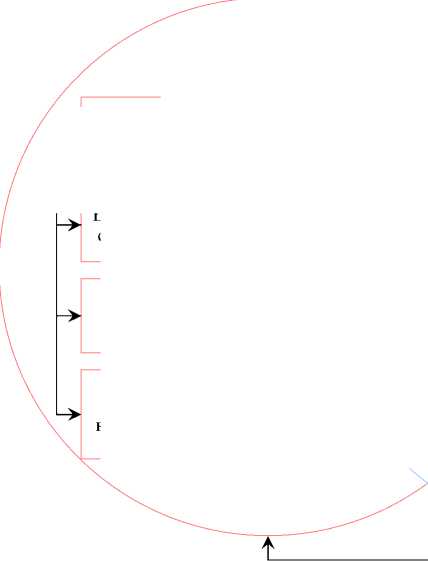

В таких условиях сопряжение контрольнонадзорной деятельности и социально-гигиенического мониторинга представляет собой процесс взаимной интеграции обеих систем, при котором результаты, полученные в одной из них, являются базой для планирования в другой. При этом каждая система продолжает решать независимые, присущие только ей задачи (рис. 1).

Обоснование программ лабораторного сопровождения контрольно-надзорной деятельности, внеплановых мероприятий по контролю

■ надзора

■

■

Планы и

■

Факторы риска

Гигиеническая оценка

Выявление причинноследственных связей

Социальногигиенический мониторинг

Оценка массовой неинфекционной заболеваемости

Предложения по устранению выявленных вредных воздействий

Приоритетные объекты

Контрольно-надзорная деятельность

Зоны риска программы действий

Принуждение к устранению нарушений

Классификация объектов по риску причинения вреда

Регистрация случаев причинения вреда

Регистрация нарушений обязательных требований

Контроль исполнения

Текущий надзор и контроль

Оптимизация системы наблюдения (зоны, точки, наблюдаемые факторы)

Рис. 1. Общая схема сопряжения социально-гигиенического мониторинга и контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора

Вместе с тем взаимопроникновение систем требуют от каждой из них постановки и решения новых для себя задач. Контрольнонадзорная деятельность должна дать четкие адресные рекомендации для системы СГМ по объектам, в зонах влияния которых должны проводиться системные наблюдения. Именно по результатам контрольно-надзорной деятельности должен быть сформирован посыл о том, нарушения каких обязательных требований характерны и наиболее вероятны для объекта надзора.

Перед системой социально-гигиенического мониторинга встает задача научного обоснования точек и формирования программ мониторинга в тесной увязке с зоной влияния источника риска. Результаты измерений, как следствие, должны доказательно четко указывать на наличие и уровень недопустимого риска здоровью или угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека, а также на объект, формирующий эту угрозу.

Итогом сближения двух систем является их взаимное обогащение:

– программы инструментальных исследований, сформированные с учетом категорирования объектов по рискам причинения вреда здоровью человека, могут и должны позволить получать более информативные данные;

– результаты исследований, получаемые в рамках корректно и адресно сформированных программ, могут, в свою очередь, служить информационной основой для мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

Такое взаимное управление приводит к тому, что обе системы – и социально-гигиенического мониторинга и контрольно-надзорной деятельности – приобретают динамический циклический характер. Точки мониторинга и программы наблюдений изменяются адекватно действиям контрольных органов и мерам реагирования на эти действия самих хозяйствующих субъектов.

Контрольно-надзорные органы получают инструмент дополнительного подтверждения эффективности и результативности собственных мероприятий за предшествующие временные периоды и мониторинга результативности мер реагирования объектов.

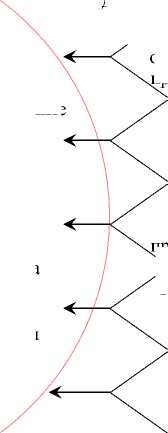

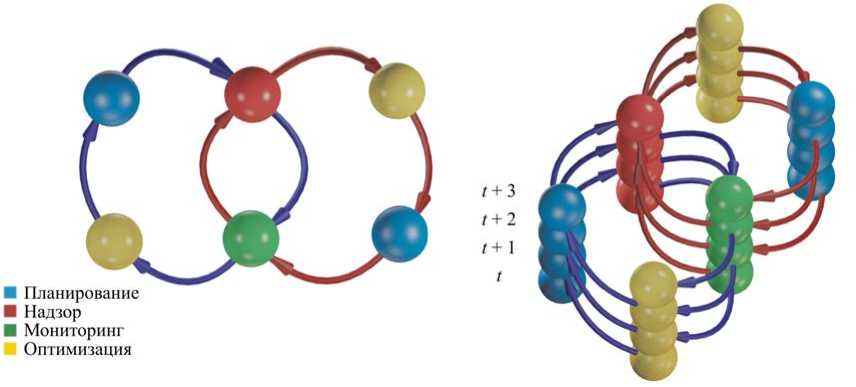

Существенно расширяется информационно-аналитическая база управления в целом. В теории управления принцип динамического планирования, известный как цикл Деминга, предусматривает постоянное регулирование качества получаемых в процессе деятельности результатов за счет последовательного чередования шагов, которые условно можно обозначить как «планирование – выполнение – проверка – воздействие». По существу цикл Деминга в приложении к функции Роспотребнадзора представляет собой процесс последовательного повышения эффективности деятельности (оптимизации) за счет организации планирования мероприятий по надзору с учетом результатов проведения социально-гигиенического мониторинга, а планирование мониторинговых исследований, в свою очередь, с учетом результатов проверок на производственных объектах.

Особенностью процесса оптимизации контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора является разделение отдельных шагов на различные временные отрезки. Иначе говоря, если планирование выполняется на временном отрезке t , то выполнение надзорной функции производится на t + 1, проведение контроля результатов – t + 2, их анализ и оптимизация деятельности на временном отрезке t + 3. По существу этот процесс носит спиралевидный характер. Учитывая специфику планирования, организации и проведения контрольно-надзорных мероприятий в системе Роспотребнадзора, величина интервала времени между шагами (временной лаг) составляет 1 год.

Повышение эффективности контрольнонадзорной деятельности неразрывно связано с подобным процессом в отношении социально-гигиенического мониторинга.

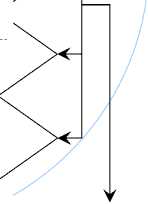

При общей схожести процессов оптимизации контрольно-надзорной деятельности и социально-гигиенического мониторинга отличительной чертой последнего является направленность цикла в противоположную сторону. Но так как циклы имеют общие элементы, оба спиралевидных процесса взаимодействуют друг с другом. На рис. 2 приведено трехмерное представление взаимодействия циклов управления контрольно-надзорной деятельностью (стрелки синего цвета) и системы СГМ (стрелки красного цвета).

Цикличность процессов управления систем с временными интервалами между отдельными шагами в один год приводит к существенным затратам времени, необходимым для достижения оптимальных параметров. Из схем, представленных на рис. 2, видно, что полный цикл управления для каждой отдельной системы составляет 3–4 года, а для сопряженной – 6–8 лет.

Рис. 2. Трехмерное представление взаимодействия циклов управления контрольно-надзорной деятельностью (стрелки синего цвета) и системы СГМ (стрелки красного цвета)

Следует отметить также, что хотя временные задержки приводят к увеличению времени поиска оптимальных решений, процесс управления носит постоянный характер. Более того, в условиях непрерывно меняющейся социальноэкономической, санитарно-эпидемиологической, медико-демографической ситуации получаемые оптимальные решения будут носить неустойчивый характер. Следовательно, основной задачей управления сопряженной системой «контрольно-надзорная деятельность – социально-гигиенический мониторинг» является формирование максимально эффективных управленческих решений по ее улучшению.

Реализация теоретических подходов к оптимизации контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора на уровне региона требует разработки и внедрения новых методов комплексного планирования, основанного на взаимодействии подразделений службы в области информационного обмена и системного анализа данных ведомственного статистического учета и информационного фонда СГМ.

Необходимыми условиями интеграции систем являются:

– ведение реестра ЮЛ и ИП, подлежащих надзору;

– расчеты для каждого объекта надзора потенциальных рисков причинения вреда здо- ровью для задач категорирования (классификации) и планирования надзорных мероприятий4;

– выделение объектов, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска для здоровья населения в регионе;

– пространственная привязка этих объектов к территориям;

– обоснование «профилей риска» объектов надзора – системы показателей, характеризующих приоритетные факторы, формирующие общий уровень риска объекта и их внутренние взаимосвязи;

– сопряжение уровней риска объекта с медико-демографическими показателями территорий и выделение территорий с наиболее высокой долей смертности и заболеваемости, ассоциированной с рисками, формируемыми объектами надзора в результате нарушения санитарного законодательства;

– формирование программ СГМ с учетом следующих требований: точка мониторинга располагается на территории наибольшего потенциального риска причинения вреда здоровью объектом надзора при нарушении санитарного законодательства и наибольшего уровня смертности и заболеваемости, ассоциированной с вредным фактором; программа мониторинга направлена на измерение факторов, формирующих наибольшие риски для здоровья; про- грамма мониторинга включает минимальнодостаточное число наблюдений для последующей аналитической обработки.

Результаты социально-гигиенического мониторинга должны учитываться при планировании и оценке эффективности контрольнонадзорной деятельности. Если результаты СГМ показали наличие опасных для здоровья человека уровней загрязнения среды обитания – важнейшей задачей становится корректировка контрольно-надзорных мероприятий в отношении объектов, которые могут являться источниками этого загрязнения.

Такой подход максимально соответствует ориентации контрольно-надзорной деятельности на конечный результат – сохранение здоровья населения. Однако новые задачи существенно повышают требования к каждому элементу социально-гигиенического мониторинга и риск-ориентированной модели контрольнонадзорной деятельности службы.

Ужесточаются требования к качеству реестров объектов санитарно-эпидемиологического надзора, корректности и прозрачности расчета категории объекта по риску причинения вреда здоровью.

Появляется задача выделения приоритетных рискогенных факторов химической, биологической, физической природы, которые должны подлежать измерению. Расширяется потребность органов службы в инструментах ситуационного моделирования, в том числе на базе ГИС-платформ [14–16].

Крайне актуальной становится разработка научно-методической базы учета, доказательства и регистрации случаев причинения вреда жизни и здоровью человека в результате нарушения санитарного законодательства, подтвержденного результатами измерений СГМ.

Особое значение приобретает информационно-аналитический инструментарий данных. Принимая в внимание, что в соответствии с п. 4 ст., 8.3. 294-ФЗ мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями должны осуществляться на основании заданий, утверждаемых руководством надзорного органа, крайне актуальной становится разработка принципов формирования задания, его оформления и вида представления результатов мероприятия.

Опыт реализации прав на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с ЮЛ или ИП (в областях, не связанных с санитарным надзором) свидетельствует, что задание должно содержать четкие указания на цель проведения мероприятия, дату его проведения, сведения об объекте, в отношении которого будет проводиться мероприятие (местоположение, адрес, сведения о принадлежности объекта и праве, на котором объект принадлежит правообладателю). Все процедуры должны быть строго документированы. Результаты мероприятия оформляются в виде акта о проведении мероприятия, который должен содержать: указание на вид проведенного мероприятия, сведения о задании, на основании которого производится мероприятие, дату или период проведения мероприятия, время его начала и окончания, сведения об участниках мероприятия, краткое описание действий должностного лица, участников мероприятия, информацию о данных, полученных при его проведении, в том числе результаты осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, сведения о технических средствах, при помощи которых производились технические измерения, а также фиксацию результатов (хода проведения) мероприятий, сведения о приложениях к акту, а также пояснения, дополнения и замечания участников мероприятия.

Схемы, таблицы, протоколы измерений и иные подтверждающие технические материалы, оформленные в установленном порядке, являются приложением к акту.

Таким образом, являясь крайне актуальной, задача сопряжения социально-гигиенического мониторинга и контрольно-надзорной деятельности требует:

– разработать и утвердить новую редакцию Положения об СГМ в связи с выходом Федерального закона № 277-ФЗ от 29 июня 2016 г. «О внесении изменений в федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

– выработать научный подход к формированию «профилей риска» объектов санитарноэпидемиологического надзора вследствие нарушения санитарного законодательства;

– научно обосновать методические подходы к выбору точек мониторинга и формированию программ инструментальных исследований атмосферного воздуха, природных и питьевых вод, почв в зонах влияния объектов, относимых к категориям чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска причи- нения вреда здоровью человека вследствие нарушений обязательных требований к качеству объектов среды обитания;

– разработать и документировать методические подходы к ряду исследований в рамках СГМ как мероприятий по контролю без взаимодействия с ЮЛ или ИП в зонах влияния деятельности хозяйствующих субъектов объектов чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска для здоровья;

– разработать и нормативно закрепить требования по оформлению результатов отбора проб и выполнения измерений в ходе мероприятий по контролю без взаимодействия с ЮЛ, ИП;

– выработать научные и организационные подходы к установлению, доказыванию и регистрации случаев причинения вреда здоровью человека при нарушении обязательных требований объектами санитарно-эпидемиологического надзора.

Список литературы Нормативно-правовые и методические аспекты интеграции социально-гигиенического мониторинга и риск-ориентированной модели надзора

- Попова А.Ю. Cтратегические приоритеты Российской Федерации в области экологии с позиции сохранения здоровья нации//Здоровье населения и среда обитания. -2014. -Т. 251, № 2. -С. 4-7.

- Нечухаева Е.М., Маслов Д.В., Афанасьева С.И. Актуальные задачи социально-гигиенического мониторинга на региональном уровне//Здоровье. Медицинская экология. Наука. -2010. -Т. 41-42, № 1-2. -С. 39-40.

- Организация социально гигиенического мониторинга на территории Архангельской области/Р.В. Бузинов, Т.Н. Унгуряну, Н.К. Лазарева, А.Б. Гудков//Экология человека. -2006. -№ 7. -С. 3-8.

- Цунина Н.М., Жернов Ю.В. Алгоритм применения результатов социально-гигиенического мониторинга на региональном уровне//Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. -2016. -Т. 24, № 2. -С. 77-81.

- Капранов С.В. Разработка современной системы мониторинга среды жизнедеятельности и состояния здоровья населения//Университетская клиника. -2017. -№ 4-2 (25). -С. 57-62.

- Применение многомерных статистических методов при выполнении задач совершенствования информационно-аналитического обеспечения системы социально-гигиенического мониторинга/Г.Т. Айдинов, Б.И. Марченко, Л.В. Софяникова, Ю.А. Синельникова//Здоровье населения и среда обитания. -2015. -№ 7. -С. 4-8.

- Грозаву И.И., Курбанбаева Д.Ф., Шматко А.Д. Направления совершенствования социально-гигиенического мониторинга//NovaInfo. Ru. -2016. -Т. 2, № 54. -С. 307-311.

- Зайцева Н.В., Май И.В., Клейн С.В. Оптимизация программ наблюдения за качеством атмосферного воздуха селитебных территорий в системе социально-гигиенического мониторинга на базе пространственного анализа и оценки риска для здоровья населения//Пермский медицинский журнал. -2010. -Т. 27, № 2. -С. 130-138.

- Проблемы совершенствования системы управления качеством окружающей среды на основе анализа риска здоровью населения/С.Л. Авалиани, С.М. Новиков, Т.А. Шашина, Н.С. Додина, В.А. Кислицин, А.Л. Мишина//Гигиена и санитария. -2014. -Т. 93, № 6. -С. 5-8.

- Better regulation in Europe: Executive summaries //OECD. -2010. -157 p. -URL: www. href='contents.asp?titleid=4746' title='Economic Outlook'>OECD.org/gov/regulatory-policy/45079126.pdf (дата обращения: 02.02.2018).

- Risk factors associated with infantile spasms: a hospital-based case-control study in Taiwan/H.H. Liou, P.C. Oon, H.C. Lin, P.J. Wang, T.H. Chen//Epilepsy Research. -2001. -Vol. 47, № 1-2. -P. 91-98.

- Khan F.I., Sadiq R., Husain T. Risk-based process safety assessment and control measures design for offshore process facilities//Journal of Hazardous Materials. -2002. -Vol. 94, № 1. -P. 1-36.

- Совершенствование социально-гигиенического мониторинга за условиями труда работников с использованием системы производственного контроля/И.Г. Элиович, А.В. Мельцер, И.Ш. Якубова, П.Р. Аллояров, О.А. Историк, Е.Н. Панкина, А.Ю. Жирнов//Гигиена и санитария. -2017. -Т. 96, № 4. -С. 339-343.

- Социально-гигиенический мониторинг и информационно-аналитические системы обеспечения оценки и управления риском для здоровья населения и риск-ориентированной модели надзорной деятельности/С.В. Кузьмин, В.Б. Гурвич, О.В. Диконская, Б.И. Никонов, О.Л. Малых, С.В. Ярушин, Е.А. Кузьмина, Н.И. Кочнева, А.С. Корнилков//Гигиена и санитария. -2017. -Т. 96, № 12. -С. 1130-1136.

- A GIS-based national Emission inventory of major VOCS and risk assessment. Part II -Quantitative verification and risk assessment using an air dispersion model/B.K. Kwak, J.H. Kim, J. Yi, H.-S. Park, N.G. Kim, K. Choi//Korean Journal of Chemical Engineering. -2010. -Vol. 27, № 1. -P. 121-128.

- Fushimi A., Kawashima H., Kajihara H. Source apportionment based on an atmospheric dispertion model and multiple linear regression analysis//Atmospheric Environment. -2005. -Vol. 39, № 7. -P. 1323-1334.