Норы алтайского цокора в окрестностях палеолитической стоянки Усть-Каракол

Автор: Пономаренко Д.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521829

IDR: 14521829

Текст статьи Норы алтайского цокора в окрестностях палеолитической стоянки Усть-Каракол

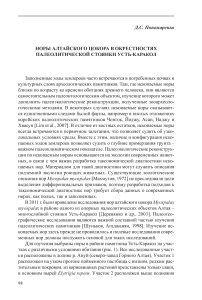

Для изучения выбраны норы в районе памятника Усть-Каракол на участках с различными условиями обитания (рис. 1). Все исследованные участки расположены в долине р. Ануй (северо-запад Горного Алтая). Участок 1 расположен на узком прогоне пойменного пастбища с низким, редким растительным покровом, из корневищных растений представлены только злаки, в основном пырей Elytrigia repens . Участок 2 расположен выше подножия

Рис. 1. Схема расположения раскопанных нор алтайского цокора.

Рис. 2. План гипсового слепка норы алтайского цокора на участке № 4. 1 – подземный ход; 2 – наземный выброс; 3 – земляная пробка в норе.

склона первой террасы. Растительный покров густой, средней высоты, помимо корневищных злаков встречается зопник Phlomis tuberosa . Участок 3 расположен на пастбище, зарастающем, ближе к опушке леса, курильским чаем Pentaphylloides fruticosa . Норы встречаются на участках с менее густой кустарниковой растительностью. Участок 4 расположен на склоне северной экспозиции при впадении р. Каракол в Ануй выше памятника Усть-Каракол. Более интенсивный выпас, чем на участке 3, приводит к незначительному разрастанию кустарниковой растительности (курильский чай, ирга Amelan-chier spicata ), при обилии корневищных растений, в том числе пырея, зо-пника, земляного орешка Filipendula hexapetala .

На всех участках ходы были проложены в пределах гумусового горизонта современной почвы, для которого характерна зернистая структура с размером агрегатов 5 мм.

Наблюдения в районе стоянки Усть-Каракол показали, что основные землерои открытых биотопов – длиннохвостый суслик Spermophilus undu latus и алтайский цокор Myospalax myospalax не встречаются вместе, хотя территории, занимаемые ими, могут прилегать друг к другу. В частности, длиннохвостый суслик встречается по нарушенным местам в стенках раскопа Усть-Каракол и на приречной площадке, где напочвенный покров сбит скотом. Низкая растительность и притоптанная почва не мешают, а наоборот, способствуют заселению сусликом этих мест. Напротив, цокор предпочитает участки с высокой травой, но с низкой плотностью кустарниковой растительности, то есть такие места, где выпас предотвращает зарастание открытых мест, но не приводит к разрежению травянистой растительности. Привязанность указанных видов землероев к различным условиям в пределах одной территории может быть использована при палеогеографических реконструкциях как индикатор таких условий в прошлом. Дальнейшее исследование особенностей биотопического распространения землероев позволит уточнить палеоэкологическую интерпретацию находок костно-зубных остатков и ископаемых нор в близлежащих палеолитических памятниках.

Раскопаны четыре норы общей длиной 18 м . Для последующих измерений и изучения поверхности на предмет следов роющих движений изготовлено три гипсовых слепка общей длиной 10 м.

Все исследованные норы были жилыми, о чём свидетельствует активность цокора по восстановлению разрытой норы, наблюдавшаяся непосредственно на участке 2. На участке 4 цокор в одном месте на 30 см раскопал залитый раствор и использовал его в земляной пробке.

На участке 1 цокор трижды прокладывал ход сбоку параллельно тому, который заполнялся гипсом. Такой способ повторной прокладки хода, по нашим наблюдениям, видоспецифичен и хорошо отражается в ископаемых норах, которые фиксируют несколько этапов существования хода.

Наблюдались выбросы двух видов: подземные, которые обнаруживаются по приподнятому дёрну, и поверхностные. Диаметр поверхностных выбросов достигает 90 cм, в основном составляя 40–60 см. Когда грунт 100

выброса влажный, видно, что он состоит из столбиков длиной до 20 см и диаметром 4,5-5,0 см (что значительно меньше диаметра хода, который составляет 9-11 см). Выбросы состояли исключительно из материала гумусового горизонта современной почвы, то есть выкопанного из поверхностных ходов. В выбросах не встречалось корневищ и клубней (что, например, характерно для июльских выбросов слепыша Spalax microphthalmus , подземного землероя схожей экологии).

Размеры камней в выбросах не превышают 9 см, хотя более крупные камни встречаются во вмещающем грунте. Продолговатые камни в выбросах были ориентированы вертикально. Свежие выбросы встречались цепочками длиной до 50 м с перпендикулярными боковыми ответвлениями 15–30 м и более, а также были рассредоточены по площади скоплениями диаметром 15 м.

Лишь в одной норе (участок 4) были обнаружены открытые выходы. При раскопках обнаружилось, что в основном это были отверстия, закупоренные небольшой земляной пробкой, не доходящей до поверхности. Типичный отнорок к выбросу, находящемуся в стороне от главного хода, имел длину 10–15 см. Значительно более длинная пробка обнаружена на участке 1, где был раскопан ход, заполненный на 1,5 м рыхлым гумусированным материалом. Вероятно, при прокладке новых ходов старые могут забиваться самим животным.

В плане все раскопанные норы представляли длинные довольно прямые ходы (свежие выбросы тянулись на 30 м) с редкими перпендикулярными ответвлениями. Обращает на себя внимание ориентация таких ходов: в раскопанных норах она часто близка к сторонам света. Впрочем, это наблюдение можно объяснить и экспозицией склонов, на которых встречаются норы.

Кормовые ходы, как правило, расположены на глубине 10-15 см (до свода хода), как на перевыпасенном пастбище, так и на лугу с высокой травянистой растительностью, с преобладанием разнотравья. Более глубокие ходы (до 25 см) встречались на склоне (участок 2) и были, судя по заполнению суглинком из подпочвы, связаны с глубинными камерами. Приповерхностные ходы на другом склоновом участке (4) имели более характерные глубины. Кроме того, на участках 1 и 3 встречались неглубокие ходы на глубине до 3 см. На перевыпасенном пастбище (участок 1) свод таких ходов иногда пробивается скотом. Махмутов [1971] указывает, что глубина ходов меняется на каждой конкретной территории с прогреванием почвы и связана с температурными предпочтениями цокора.

На участке 2 последовательными поперечными вертикальными срезами через каждые 2 см был раскопан заполненный ход длиной 1,5 м. Собран -ные данные позволят охарактеризовать пространственную неоднородность формы сечения норы и её диаметра.

Полученные гипсовые слепки отражают скульптуру стенок ходов цокора. Поверхность слепка несёт следы когтей и на одной норе дополнительно имеет регулярно расположенные продолговатые бугорки диаметром около 1 см.

При наблюдении из раскопа было видно, что цокор мордой выпихивает материал на поверхность и уплотняет земляную пробку Морда у цокора заканчивается носовым зеркалом, покрытым ороговевшим участком треугольной формы [Громов, Ербаева, 1995]. Возможно, вмятины на стенках норы свидетельствуют об использовании морды и для уплотнения стенок.

Сбор полевых данных по морфологии нор цокора пополнил представления об экологии этого животного в районе Усть-Каракола, которые могут стать основой исследования ископаемых нор в отложениях этой стоянки. По отпечаткам на гипсовых слепках удалось установить, что цокор при рытье хода пользуется не только когтями, но и мордой. Дальнейшее изучение таких отпечатков на слепках нор позволит охарактеризовать роющие движения животного. На основании собранного материала будет дана характеристика распределения утолщений, сужений, поворотов по длине норы цокора, что будет основой таксономической диагностики его ископаемых нор.