Нотирование якутского музыкального фольклора

Автор: Устьянцева Елена Валентиновна

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Культура

Статья в выпуске: 8, 2020 года.

Бесплатный доступ

Музыкальный язык - средоточие культурной памяти и одно из звеньев общественной формации. Его развитие происходит более активно в условиях взаимодействия с музыкальными традициями иных этносов. Длительное время отсутствие подобных контактов у якутов сдерживало данный процесс. С приходом русского населения возникла новая геополитическая ситуация, повлекшая за собой культурную диффузию. В статье отражено влияние европейской музыкальной традиции на фольклор якутов. Рассмотрены работы М.Н. Жиркова, Э.Е. Алексеева, Ю.И. Шейкина, посвященные вопросам сохранения звучания народного песенного творчества и проблемам его нотирования. Представлен ранее не известный рукописный документ из архивных фондов, датированный 1942 г. Стилистика и предмет рассмотрения дают основание предположить, что данная работа принадлежит известному музыкальному деятелю Якутии середины XX в. М.Н. Жиркову. Посредством музыкального фольклора возможны сохранение и ретрансляция культурного кода этноса. Высказано предположение, что отход от использования в народном творчестве микрохроматики и переход к европейской системе нотной фиксации приводят к утрате первоначального мелодико-ритмического мышления и генетической памяти народа.

Исследование, народная музыка, пение, звукоряд, микрохроматика, нотирование, тембр, мелодико-ритмическое мышление, генетическая память

Короткий адрес: https://sciup.org/149134135

IDR: 149134135 | УДК: 781.7(571.56) | DOI: 10.24158/fik.2020.8.23

Текст научной статьи Нотирование якутского музыкального фольклора

Музыкальный язык есть универсальный способ передачи эмоционального состояния и философского мышления народа, вследствие этого музыкальное наследие является средоточием культурной памяти и одним из звеньев общественной формации этноса. Развитие фольклора активизируется во взаимосвязи с другими народами и их культурой, содержащей иной склад музыкальной мысли. В процессе коммуникаций заимствуются близкие по художественно-эстетическому восприятию черты и выразительные элементы мелодики. Новая система музыкального восприятия со временем способна изменить взгляды на обычаи и ценности общности. В этих условиях актуальным является вопрос о возможности сохранения основ автохтонного сознания через интонационно-мелодическое мышление.

В силу территориальной удаленности от основных центров цивилизаций народы Якутии длительное время жили в относительной изоляции. С приходом русского населения возникла геополитическая ситуация, повлекшая за собой культурную диффузию. Дальнейшее развитие национальных традиций проходило под влиянием переселенцев из центральных областей России. Знакомясь с музыкальным исполнительством коренных этносов, исследователи Якутии стремились сохранить образцы песенного фольклора. Многие из них, проявляя интерес к музыке народов северо-востока Азии, сталкивались с трудностями при переложении мелодий на ноты. Известный этномузыковед Э.Е. Алексеев в 1976 г. писал: «Существующие на сегодня ладовые теории не предусматривают текучести звукорядов, используемые ими определения не схватывают эту специфическую особенность раннего интонирования» [1, c. 3]. В общепринятую систему нотации не укладывалось интонационное движение народных мелодий, в связи с этим требовалось найти способы их сохранения. В дальнейшем благодаря изобретению фонографа появилась возможность записать значительный объем различных образцов якутского песенного фольклора.

Среди первых публикаций, посвященных якутской музыке, были статьи: Д.Р. Рогаль-Левицкого «Якутская народная песня» («Музыка и революция», 1926, № 10); В.М. Беляева «Якутские народные песни» («Советская музыка», 1937, № 9); Н.И. Пейко, И.А. Штейнмана «О музыке якутов» («Советская музыка», 1940, № 2).

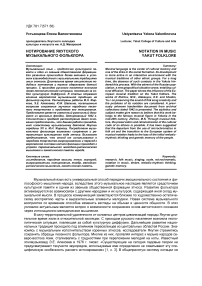

Известным в Якутии исследователем первой половины XX в. был выдающийся деятель музыкальной культуры, уроженец г. Вилюйска М.Н. Жирков. Уже в зрелом возрасте, получив начальное композиторское образование в Московской консерватории, М.Н. Жирков вел свои изыскания в области нотирования. Для записи якутских народных песен он предлагал использовать микроальтерацию с применением обозначений, сходных с микрохроматикой арабской музыки (рис. 1).

Рисунок 1 – Деление целого тона на микроинтервалы

В предложенном варианте микрохроматики М.Н. Жирков использовал неравное деление полутона: «В системе 24-ступенного звукоряда величина интервала от основного тона до коммы равняется 24 центам, до малого полутона – 90 центам, до большого полутона – 114 центам, до малого тона – 180 центам и большого тона (т.е. большой секунды) – 204 центам». Для использования фольклора в симфонических произведениях он искал «пути записи якутских песен типа “дьиэрэтии” и олонхо по системе европейской нотации, то есть в пределах звуков темперированного строя и с применением обычных мелизмов» [2, с. 30].

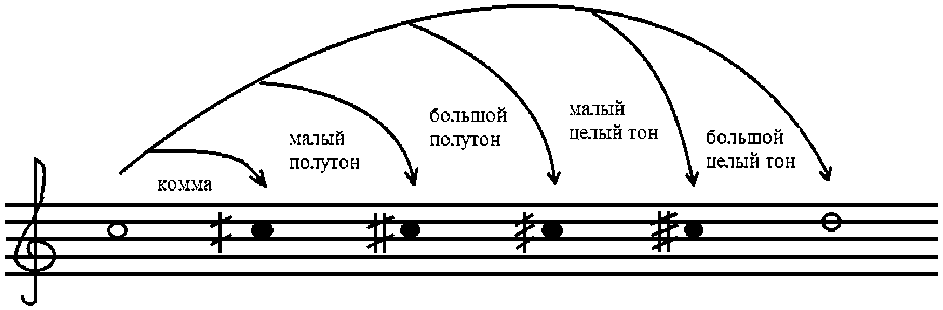

В середине XX в. перед якутской интеллигенцией стояла задача развить и распространить передовые направления художественной культуры. В эти годы М.Н. Жирков активно сотрудничал с учеными Республики Саха (Якутия). Одним из единомышленников композитора был профессор Г.П. Башарин. В его личном фонде хранятся рукописные документы, среди которых статья «Как создавалась музыкальная драма “Нюргун Боотур Стремительный”» и приложение к ней «Об усовершенствовании музыки олонхо в 1942 году», имеющее пометку «рукопись без автора». Стилистика, тема и угол рассмотрения проблемы дают основание предположить, что данная работа принадлежит М.Н. Жиркову. К рукописи приложена схема 24-ступенного звукоряда для записи якутских народных песен (рис. 2) [3, л. 20].

До настоящего момента авторство рукописи не установлено. Фрагмент «Звукоряда якутской музыки», отмеченный как «Б[ольшой] целый тон якутского звукоряда», встречается в книге М.Н. Жиркова «Якутская народная музыка» (рис. 2). Данный документ является первой попыткой создать систему нотной записи якутских народных песен.

Начиная с 1960-х гг. изучением якутского песенного фольклора активно занимается этномузыковед Э.Е. Алексеев. В фундаментальном труде «Проблемы формирования лада (на материале якутской народной песни)» (1976) он пишет: «На ранних этапах становления народнопесенных ладов “разрешающая способность” полутоновой нотации является недостаточной. В связи с этим в настоящем исследовании (как и в других опубликованных мною работах) применяется уточненный способ нотации, сущность которого заключается в том, что каждый полутон делится на три равные части – единицы звуковысотности». Для обозначения микроальтерации рядом с употребляемыми знаками # - диез и Ь - бемоль используются их дополнительные изменения: – микроальтерационное повышение; – микроальтерационное понижение [4, с. 46]. Подобные знаки применялись многими исследователями. Известный музыковед Ю.И. Шейкин в своих работах также придерживается данных обозначений при повышении и понижении мик- роальтераций. Он отмечает, что особенностью якутского олиготонового пения является экме-лика. При этом, как подчеркнул ученый, в исполнительской культуре народов Сибири «тембровое начало предпочтительнее и важнее звуковысотного» [5, с. 247]. Автор предположил, что «тембровые тексты <…> явились первым эталонирующим инструментом, способствующим формированию этнического звуко-идеала» [6, с. 252].

Рисунок 2 – Звукоряд якутской музыки

При записи буквенных обозначений исследователями применялись «дополнительные слоги, предложенные в свое время Г. Римским-Корсаковым (1925, 52–78): it – для микроальтера-ционного повышения, et – для понижения» [7, с. 47].

Используя данные указания, мы составили таблицу микроинтервальных знаков и буквенных обозначений (табл. 1).

Таблица 1 – Микроинтервалы якутской музыки

|

Обозначения в микрохро-матическом звукоряде |

Буквенное обозначение |

Обозначения в микрохро-матическом звукоряде |

Буквенное обозначение |

||

|

1 |

ре |

d |

19 |

соль % = ля Ь |

gis = as |

|

2 |

ре |

dit |

20 |

ля f Ь |

asit |

|

3 |

ре ♯ |

diset |

21 |

ля |

at |

|

4 |

ре % = ми Ь |

dis = es |

22 |

ля |

a |

|

5 |

ми 1 Ь |

esit |

23 |

ля |

ait |

|

6 |

ми |

et |

24 |

ля ♯ |

aiset |

|

7 |

ми = фа Ь |

e = fes |

25 |

ля % = си Ь |

ais = b |

|

8 |

ми 1=фа 1 Ь |

eit = fesit |

26 |

си f Ь |

bit |

|

9 |

ми ♯ = фа |

eiset = fet |

27 |

си |

het |

|

10 |

ми ♯ = фа |

eis = f |

28 |

си = до Ь |

h = cis |

|

11 |

фа |

fit |

29 |

си 1 = до 1 Ь |

hit = cesit |

|

12 |

фа ♯ |

fiset |

30 |

си ♯ = до |

hiset = cet |

|

13 |

фа % = соль Ь |

fis = ges |

31 |

си ♯ = до |

his = c |

|

14 |

соль ГЬ |

gesit |

32 |

до |

cit |

|

15 |

соль |

get |

33 |

до ♯ |

ciset |

|

16 |

соль |

g |

34 |

до % = ре Ь |

cis = des |

|

17 |

соль |

git |

35 |

ре f Ь |

desit |

|

18 |

соль ♯ |

giset |

36 |

ре |

det |

Для системы 36-ступенного звукоряда данные обозначения микроинтервалов ясны и не требуют введения дополнительных знаков альтерации, при этом гибкость мелодического движения приближает нотную запись к подлинному народному звучанию. Э.Е. Алексеевым создана современная версия изданных ранее исследований. На его личном сайте опубликована электронная книга «Якутские народные песни: становление лада», где наряду с нотными примерами представлены образцы песен, записанных ученым в этнографических экспедициях [8].

В настоящее время нет общепринятых обозначений для записи микрохроматики. Это подтверждает российский музыковед Л.О. Акопян. Он пишет: «В отличие от нотной записи музыки в других интервальных родах (например, в нотации европейской диатоники и хроматики) для микроинтервалов никогда не существовало и до сих пор не существует единой и общепринятой системы нотации» [9, с. 354]. Современные исследователи предлагают нотирование микрохроматики сделать «максимально понятной не только для композиторов, но и для исполнителей». Основываясь «на максимальной конвенциональности знаков, единстве принципа обозначений», они призывают стандартизировать систему нотации микроинтервалов, что, по их словам, «позволит упростить музыкальную практику в области произведений с микроинтервалами и сделать произведения более доступными для музыкантов, а в результате – и для публики», при этом система представленных ими обозначений весьма отлична от примеров, рассмотренных в данной статье [10, с. 141].

Формирование, развитие и концептуальное становление этнокультурной среды во многом обусловлены интеллектуальным и духовным потенциалом общества. В ХХ в. на культуру народов Якутии большое влияние оказали общественно-политические процессы. В социуме активно популяризировались новые формы исполнительского творчества. В условиях взаимодействия коренных этносов с носителями европейской музыкальной культуры фольклор получил новый эволюционный импульс. Распространение русской песенной традиции изменило интонационное мышление автохтонных народов. В настоящее время продолжающееся отдаление фольклора от его интонационного первоисточника приводит к утрате генетической памяти народа. Тем не менее через микрохроматику возможен возврат к исконному мелодическому звучанию народной песни для возрождения, а в дальнейшем – и ретрансляции культурного кода северных этносов. Представленный материал призван обратить внимание на важность сохранения и корректного нотирования якутского фольклора.

Ссылки:

-

1. Алексеев Э.Е. Проблемы формирования лада (на материале якутской народной песни) : исследование. М., 1976. 288 с., с нот.

-

2. Жирков М.Н. Якутская народная музыка. Якутск, 1981. 118 с., с ил.

-

3. НА РС (Я) Ф. 1457. Оп. 2. Д. 335. Л. 20.

-

4. Алексеев Э.Е. Указ. соч. С. 46.

-

5. Шейкин Ю.И. История музыкальной культуры народов Сибири. Сравнительно-историческое исследование. Нотогра-фия Т.И. Игнатьевой. М., 2002. 718 с.: ил., карты, ноты.

-

6. Там же. С. 252.

-

7. Алексеев Э.Е. Указ. соч. С. 47.

-

8. Эдуард Алексеев. Персональный сайт [Электронный ресурс]. URL: http://eduard.alekseyev.org (дата обращения: 20.02.2020).

-

9. Акопян Л.О. Музыка ХХ века. Энциклопедический словарь. М., 2010. 855 с.

-

10. Хруст Н. Нотация микроинтервалов в современной музыке: необходимость стандартизации // Музыкальная академия. Вып. 4. 2018. С. 136–141.

Редактор: Фетисова Ирина Викторовна Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович

Список литературы Нотирование якутского музыкального фольклора

- Алексеев Э.Е. Проблемы формирования лада (на материале якутской народной песни): исследование. М., 1976. 288 с., с нот

- Жирков М.Н. Якутская народная музыка. Якутск, 1981. 118 с., с

- НА РС (Я) Ф. 1457. Оп. 2. Д. 335. Л. 20

- Алексеев Э.Е. Проблемы формирования лада (на материале якутской народной песни): исследование. М., 1976. С. 46.

- Шейкин Ю.И. История музыкальной культуры народов Сибири. Сравнительно-историческое исследование. Нотография Т.И. Игнатьевой. М., 2002. 718 с.

- Шейкин Ю.И. История музыкальной культуры народов Сибири. Сравнительно-историческое исследование. Нотография Т.И. Игнатьевой. М., 2002. С. 252.

- Алексеев Э.Е. Проблемы формирования лада (на материале якутской народной песни): исследование. М., 1976. С. 47.

- Эдуард Алексеев. Персональный сайт [Электронный ресурс]. URL: http://eduard.alekseyev.org (дата обращения: 20.02.2020)

- Акопян Л.О. Музыка ХХ века. Энциклопедический словарь. М., 2010. 855 с

- Хруст Н. Нотация микроинтервалов в современной музыке: необходимость стандартизации // Музыкальная академия. Вып. 4. 2018. С. 136-141