Новая антропоморфная статуэтка верхнепалеолитической стоянки Хотылёво 2 (пункт В, раскопки 2020 года)

Автор: Гаврилов К.Н., Хлопачев Г.А., Еськова Д.К.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 269, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации антропоморфной статуэтки из раскопок 2020 г., проводившихся на участке пункта В стоянки Хотылёво 2. Дается типологическая, технологическая и стилистическая характеристика предмета, описан ее археологический контекст. В результате сделан вывод, что данное изделие изображает мужскую фигуру и может быть отнесено к категории острий с антропоморфными навершиями. Стилистически эта фигурка аналогична мужской фигурке из раскопа 7 пункта А Хотылёво 2. Археологический контекст публикуемой статуэтки типичен для Хотылёво 2 и связан с периферией комплекса объектов, характеризующихся расположением по окружности или овалу неглубоких ям вкопанных костей мамонта и групп преднамеренно уложенных плоских костей мамонта в сочетании со вкопанными черепами. Находка 2020 г. дает основание для выделения особого типа восточнограветтийских скульптурных изображений, дополняющих характеристику специфики материальной культуры Хотылёвской стоянки.

Верхний палеолит, восточный граветт, хотылёво 2, антропоморфная скульптура

Короткий адрес: https://sciup.org/143180163

IDR: 143180163 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.269.7-21

Текст научной статьи Новая антропоморфная статуэтка верхнепалеолитической стоянки Хотылёво 2 (пункт В, раскопки 2020 года)

Антропоморфная скульптура Хотылёво 2 в настоящее время достаточно полно изучена традиционными методами археологии, а именно типологическим и технологическим. Установлен археологический контекст фигуративных произведений первобытного искусства этого памятника: максимально полно –

1 Исследования К. Н. Гаврилова и Д. К. Еськовой проведены в рамках выполнения НИР по теме: «Развитие материальной культуры в каменном веке на территории Русской равнины и Кавказа: общие тенденции и локальные проявления» (№ НИОКТР 122011200271-7).

для статуэток из новейших раскопок пункта В и более общо – для предметов из раскопок Ф. М. Заверняева. Женские статуэтки вписаны в иконографический ряд женской скульптуры восточноевропейского граветта. На их примере было показано, что искусство Хотылёвской стоянки может рассматриваться как органическая часть материальной культуры восточного граветта, демонстрируя одновременно своеобразие Хотылёво 2 внутри этого яркого явления средней поры верхнего палеолита Восточной и Центральной Европы.

Вполне логично, что именно восточнограветтийские статуэтки верхнепалеолитической стоянки Хотылёво 2, передающие в реалистичной манере образ обнаженной женщины, до настоящего времени оставались если не единственным, то главным объектом изучения со стороны исследователей палеолитического искусства этого памятника ( Заверняев , 1978; Гвоздовер , 1985; Гаврилов , 2008; 2018; Абрамова , 2010; Хлопачев , 2006; Гаврилов, Хлопачев , 2018). Это наиболее выразительные с художественной точки зрения произведения искусства малых форм, к тому же – серийные. Иные виды реалистических антропоморфных изображений из материалов Хотылёвской стоянки специально никогда не анализировались. Cтатью Ф. М. Заверняева, где он опубликовал антропоморфные изображения из своих раскопок 1965–1978 гг., не приходится относить к числу таких работ ( Заверняев , 1978), поскольку в ней такой анализ отсутствует. Удивительно, но несмотря на то, что Ф. М. Заверняев опубликовал изображение этой статуэтки (Там же. С. 151. Рис 4: 4 ), она не описывается в самом тексте его статьи так, как это сделано по отношению к другим предметам. К мужским фигуркам он отнес иные изделия, интерпретация которых в качестве таковых вызывает сомнения. В целом, предложенная исследователем оценка части этих предметов, равно как и сами принципы классификации антропоморфных изображений со стоянки Хотылёво 2, вызвали серьезные возражения со стороны редколлегии журнала «Советская археология», тем не менее принявшей решение о ее публикации (Там же. С. 151. Примеч.).

Реалистические статуэтки, отличные от женских, представлены единичными экземплярами на верхнепалеолитических памятниках. Хотылёво 2 в этом смысле не являлось исключением до последнего времени. Однако при раскопках, проводившихся в 2020 г. на месте расположения пункта В (раскоп В), была обнаружена антропоморфная фигурка, которую можно рассматривать как прямую аналогию мужской статуэтке из раскопок Ф. М. Заверняева. Эта находка позволяет провести полноценный типологический, технологический и контекстуальный анализ данного вида изображений, обнаруженных при исследованиях Хотылёвской стоянки, что является непосредственной целью данной публикации. Одновременно ее изучение дает возможность на новом конкретном материале рассмотреть ряд более общих вопросов: характеристику иконографического ряда антропоморфной скульптуры восточного граветта, стилистические особенности статуэток, отличающихся от классических женских изображений, в том числе – особенности их декора, а также их возможное функциональное предназначение.

Материалы и методы

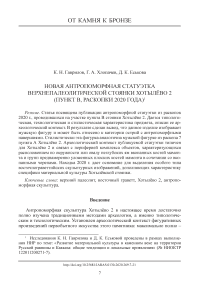

Находка 2020 г. (рис. 1) представляет собой короткое, достаточно массивное, с подокруглым поперечным сечением острие, одна из сторон которого декорирована резьбой, состоящей из пяти поперечных поясков с остатками барельефного зигзагообразного орнамента, созданного с помощью встречных клиновидных насечек. Его проксимальный конец оформлен в виде небольшой, исполненной в полный рост антропоморфной фигурки. Несмотря на всю схематичность верхней части статуэтки, ее антропоморфный характер сомнений не вызывает. Особенно за счет нижней половины, смоделированной очень детально и тонко.

Общая длина острия с антропоморфным навершием составляет 5,45 см, максимальный диаметр тулова острийной части – 1,0 см. Кончик острия обломан в древности. Статуэтка ориентирована в объеме поделки таким образом, что ее верхний конец обращен в сторону острия. Ноги фигурки обломаны в средней части бедер. Голова не смоделирована, имеется лишь грубо обозначенный глубоким вырезом подбородочный выступ. Участок, где должна была бы находиться голова статуэтки, плавно переходит в тулово острия. Длина статуэтки от края облома на ногах до подбородочного выступа составляет 2,3 см, наибольшие ширина (1,0 см) и толщина (0,9 см) приходятся на область бедер и сопоставимы с диаметром тулова острия.

Статуэтка представляет собой антропоморфное изображение, которое, по-видимому, передает обобщенный образ человека. Сама фигура передана вертикально, голова, шея, плечи, предплечья и кисти рук не обозначены. На передней поверхности статуэтки – на расстоянии 3,3 см от дистального конца поделки – намечены скулы и подбородочный выступ. Для этого на тулове выдолблена поперечная канавка шириной и глубиной по 0,5 см, после чего один из ее бортов, находящийся ближе к острию, был подработан короткими косыми срезами. На поверхности острия, выше условного подбородочного выступа, нанесена личина – изображение в виде широкого ромба (0,7 × 0,5 см), в верхней правой части которого вырезан небольшой округлый выпуклый глаз. Поверхность грудной клетки, где сохранились следы обработки, уплощена. В нижней части она плавно переходит в достаточно плоский (не выступающий вперед) живот, сформированный широкими срезами по краям заготовки. Под ним крупная, выступающая вперед лобковая часть, смоделированная очень тонко. По обоим ее краям сохранились небольшие участки передней поверхности бедер. С лицевой стороны фигурки ноги оказались обломаны на уровне нижнего окончания лобкового выступа. Длина ног от нижней границы живота до точки, где произошел их слом, составляет всего 0,4 см. Спина передана в условной манере, в ее средней части заметен незначительный прогиб. Поверхность спины выпуклая, в целом повторяющая округлость тулова острия. Снизу спина переходит в хорошо смоделированную поверхность седалищной части, с объемно обозначенными, но не разделенными ягодицами. Седалищная часть отделена от мастерски смоделированной задней поверхности бедер глубоким прямым поперечным надрезом длиной 0,4 см и глубиной около 0,15 см. Задняя поверхность обоих бедер передана объемно. Посредине ее разделяет широкая и глубокая, длиной

Рис. 1. Хотылёво 2, пункт В. Антропоморфная статуэтка из раскопок 2020 г.

1 – рисунок А. О. Машезерской; 2 – фото Г. А. Хлопачева

0,5 см, канавка. Сохранившиеся части ног имеют длину 0,6 см при толщине 0,25 см. Взаиморасположение седалищной части и лобкового выступа не соответствует анатомическому строению человеческого тела: основание седалищной части находится значительно выше (приблизительно на 0,7 см) лобкового выступа вместе с нижней частью живота. От поверхности спины седалище отделяет поперечный поясок шириной 0,2 см, располагающийся на уровне верхней границы живота и образованный двумя прорезанными параллельно друг другу дугообразными линиями с клиновидными насечками, которые формируют

Рис. 2. Хотылёво 2, пункт В. Положение статуэтки в культурном слое на квадрате З/6’. Фото Д. К. Еськовой внутри пояска барельефный зигзагообразный орнамент. Поясок охватывает чуть более половины окружности фигурки. На этой же поверхности вырезаны еще четыре подобных пояска. Два из них – на тулове острийной части поделки, еще два – в верхней части спины статуэтки. Последние расположены вплотную друг к другу и образованы не двумя, а тремя дугообразными линиями с клиновидными насечками.

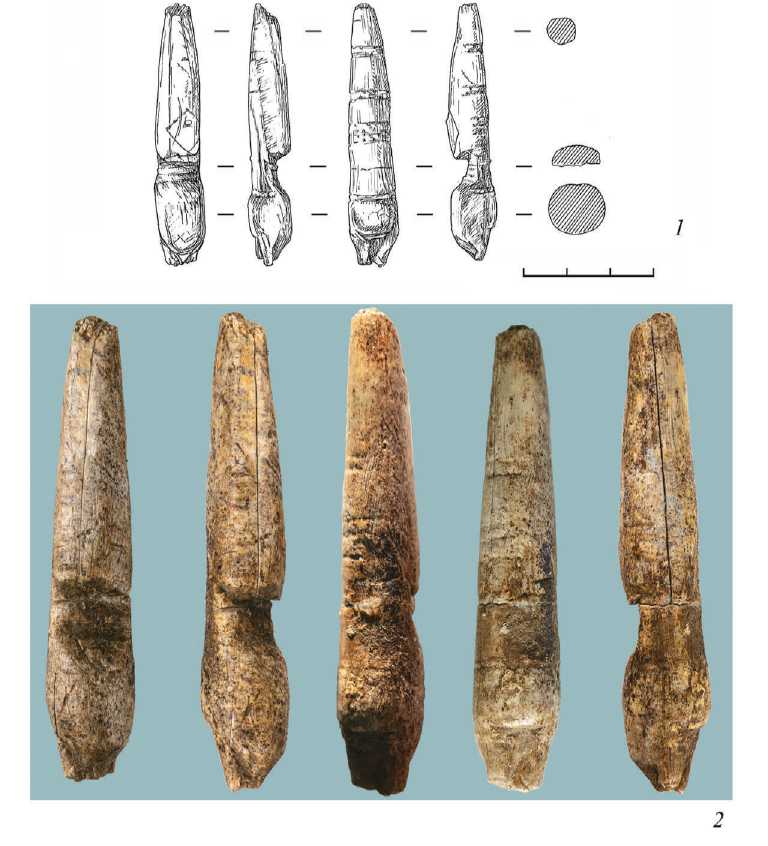

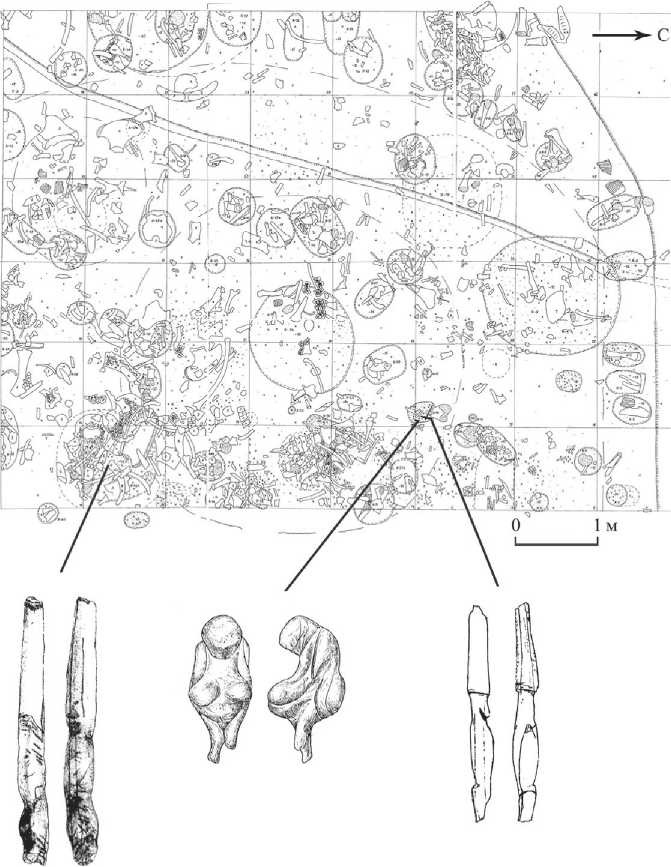

В культурном слое статуэтка лежала лицевой стороной вверх в основном горизонте залегания находок (рис. 2). Предмет не был перекрыт сверху костями и пространственно не связан со скоплениями костей или расщепленного кремня. Фигурка была обнаружена в восточной половине раскопа В, в центральной части кв. З/6’ (рис. 3). Статуэтка располагалась в 40 см к востоку от восточной границы скопления костного угля, которое является частью обширного «зольника», занимавшего практически всю площадь центрального участка раскопа В. В 20 см к западу от предмета было выявлено пятно охры, однако грунт непосредственно под статуэткой не был окрашен.

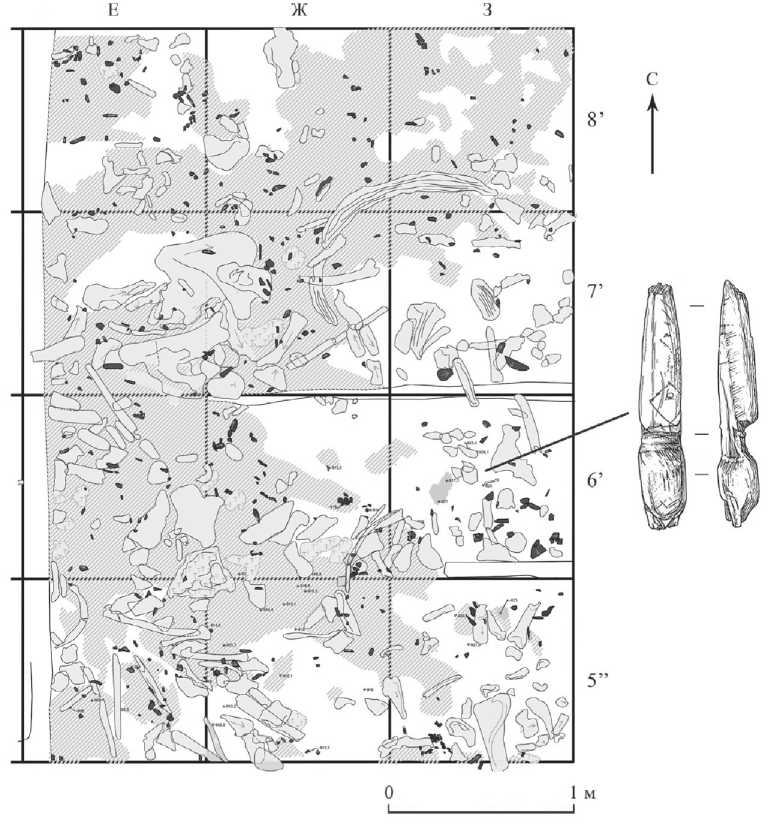

Для понимания общего археологического контекста залегания находки ниже приведена характеристика культурного слоя, вскрытого в восточной части раскопа В на квадратах Е–З/5’–8’ (рис. 3).

Культурный слой залегал в толще оглеенного серовато-палевого суглинка, в основании покровных отложений, представленных лёссовидными супесями и суглинками, на глубине 4,6–4,7 м от современной дневной поверхности.

Рис. 3. Хотылёво 2, пункт В. Местоположение антропоморфной статуэтки (кв. З/6’) в восточной части раскопа В (квадраты Е-З/5’–8’)

Основной горизонт залегания находок приурочен к гумусированной прослойке серого цвета, прослеженной в данном суглинке. Толщина прослойки колеблется от одного-двух до трех-четырех сантиметров, а цвет меняется по простиранию вплоть до черного, что связано с замещением гумуса костным углем в местах распространения его пятна. Эта ситуация характерна для культурного слоя не только на участке В, но и на участках А и Б ( Гаврилов , 2008).

Культурный слой имел волнистую поверхность и прерывистое простирание, поскольку он был разорван узкими мерзлотными трещинами, заложенными с вышележащих уровней, на блоки размером около 20 см в поперечнике. Развитие системы мерзлотных трещин привело к деформации поверхности этих блоков: вспучиванию и прогибанию, а также к смещению их относительно друг друга.

Большая часть находок расщепленного кремня и костей связана с описанной выше гумусированной прослойкой. Крупные кости, как правило, в связи с размерными характеристиками, заметно возвышались над ее поверхностью. В профилях почти повсеместно было зафиксировано залегание костных останков животных с выветренной поверхностью или очень сильно фрагментированных (костной трухи) над гумусированной прослойкой и, таким образом, формирующих верхний горизонт находок.

Верхний горизонт находок на описываемой площади залегал с выраженным уклоном в северо-восточном направлении, перепад нивелировочных отметок составлял до 32 см. В данном горизонте были выявлены следующие элементы культурного слоя: пятна костной трухи, скопление расщепленного кремня и небольшое пятно охры. Фаунистические остатки залегали исключительно горизонтально и субгоризонтально, их сохранность была хуже, чем фиксируемая для нижележащего основного горизонта находок. Костная труха на отдельных участках формировала плотные скопления, состоящие из мелких фрагментов костей (определимые были атрибутированы как фрагменты черепных костей мамонта). Культурный слой в описываемом горизонте был слабо окрашен, однако в нем встречались отдельные мелкие угольки и кусочки охры. На кв. З/8’ было зафиксировано небольшое пятно охры, уходящее в восточный разрез раскопа В, мощность пятна не превышала 1–2 мм.

К верхнему горизонту было отнесено чрезвычайно плотное скопление расщепленного кремня, расположенное на кв. Ж/5’ и в восточной части кв. З/5’. Оно уходило в южную стенку раскопа В. Большую часть находок в границах скопления составляли отходы расщепления кремня. Кремневые сколы, как правило, залегали выше поверхности скопления костного угля и отделялись от него прослойкой стерильного суглинка малой мощности.

Основной горизонт на кв. Е-З/5’-8’ залегал с выраженным уклоном в северо-восточном направлении: перепад высотных отметок составил до 30 см. Основным элементом культурного слоя на рассматриваемом участке раскопа В является обширное скопление, сложенное костными угольками различного размера: от крупных до мельчайших. В восточной части раскопа В оно расположено на кв. Е, Ж, З/5’–8’, распространяясь далее на центральный и, частично, западный его участки. Полная площадь пятна не ограничивается раскопом В и продолжается за его пределами в северном, восточном и южном направлениях. Небольшая (юго-западная) часть пятна ранее была открыта и исследована в раскопе Б, в восточной части кв. Б/4’ и на кв. В/4’.

На поверхности зольника выявлено несколько выраженных скоплений фаунистических остатков, вероятно, уложенных намеренно и/или сортированных. Кремень же залегал на поверхности пятна относительно равномерно, не образуя плотных скоплений.

На кв. Е/5’ было зафиксировано 7 длинных фрагментов ребер мамонта, уложенных в непосредственной близости друг от друга. Вероятно, в данном случае речь идет об определенной сортировке. Наиболее крупное скопление фаунистических остатков обнаружено на кв. Е-Ж/7’. Кости мамонта (плоские – лопатка и фрагмент тазовой кости (?), а также несколько горизонтально уложенных трубчатых костей), вероятно, перекрывают крупный углубленный объект, маркированный вертикально вкопанной трубчатой мамонтовой костью, верхняя часть которой была выявлена в юго-западном углу кв. Ж/7’. Еще одна вертикальная вкопанная кость мамонта зафиксирована у западной границы кв. Ж/8’. Ее соотношение с предполагаемым углубленным объектом пока не ясно. На поверхности пятна костного угля на кв. Ж/7’–8’, З/8’ лежал крупный фрагмент продольно расчлененного бивня мамонта.

Результаты и обсуждение

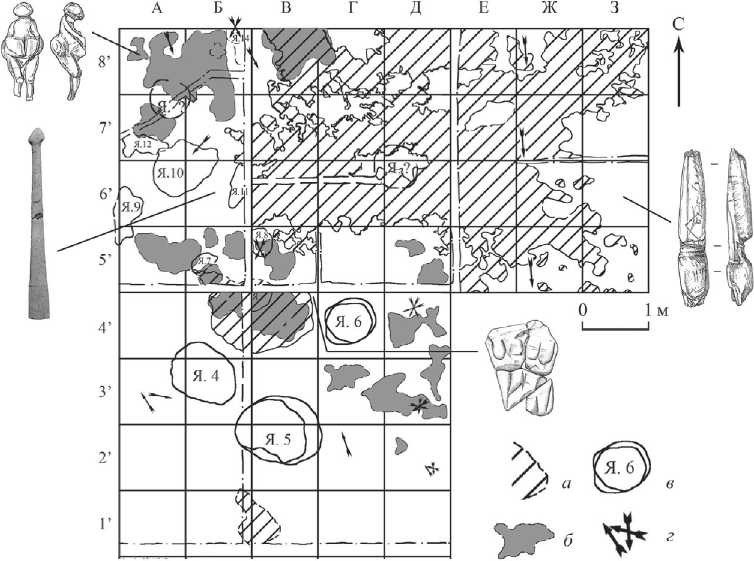

Оценивая общий контекст положения фигурки на нынешнем этапе полевых исследований пункта В стоянки Хотылёво 2 (рис. 4), можно полагать, что она залегала на восточной периферии северного комплекса археологических объектов, вскрытого раскопами Б и В ( Gavrilov et al. , 2015). Пространственный контекст всех выявленных на данный момент в комплексе В стоянки Хотылёво 2 фигуративных изображений сходен ( Гаврилов , 2020). Культурный слой по восточной границе этого комплекса исследован все еще частично, однако в непосредственной близости от места находки фигурки были зафиксированы как скопления преднамеренно уложенных костей мамонта, так и вертикально стоящие кости этого животного, по-видимому, вкопанные.

Возможна и альтернативная интерпретация контекста фигуративных изображений, в частности, найденной в 2020 г. антропоморфной фигурки. Можно предположить, что один глобальный комплекс, центром которого является крупное углистое пятно, мог быть окружен малыми комплексами, сформированными полукружьями углубленных объектов, в том числе ям с вкопанными костями. И на данный момент в раскопах А и Б выявлены четыре подобных малых комплекса, а полностью исследованы раскопками – лишь два. Соответственно, положение предметов фигуративного искусства во всех случаях тяготеет к центральной части малых комплексов (рис. 4).

Сопоставление с комплексами пункта А стоянки Хотылёво 2, раскопанными Ф. М. Заверняевым ( Заверняев , 2000; Гаврилов , 2008), показывает, что находки статуэток тяготеют к границам больших комплексов, к центральной части которых приурочены зольные пятна. Аналогичная выявленной в 2020 г. антропоморфная фигурка из пункта А была обнаружена Ф. М. Заверняевым в раскопе 7 вместе с реалистической статуэткой, изображавшей тучную женщину ( Заверня-ев , 1978. С. 147). Обе фигурки были помещены в небольшую ямку, куда также была вкопана фрагментированная плечевая кость мамонта (рис. 5).

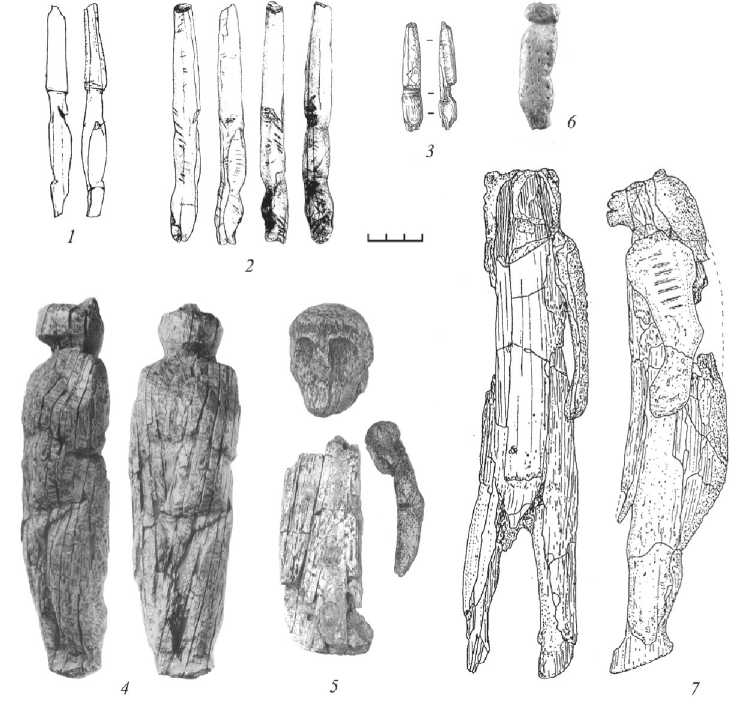

Помимо уже упоминавшейся антропоморфной статуэтки из раскопок Ф. М. За-верняева (рис. 6: 1 ) коллекция бивневых фигурок пункта А стоянки Хотылёво 2 содержит предмет, который был включен Ф. М. Заверняевым в число антропоморфной скульптуры (Там же. С. 155). Он может быть отнесен к категории бивневых стержней с фигурными и антропоморфными навершиями ( Хлопачев , 2006.

Рис. 4. Хотылёво 2. Общий контекст залегания произведений искусства малых форм на раскопах Б и В а – скопление костного угля и золы; б – скопление расщепленного кремня; в – яма; г – вкопанные кости мамонта

С. 103. Рис. 66). При ориентировке этого предмета стержневидной частью вверх общее сходство с обеими скульптурами становится более явным (рис. 6: 2 ). Ф. М. Заверняев предполагал, что данное изделие представляет собой незаконченное произведение первобытного искусства, однако этот вывод совсем неочевиден. Необходимо иметь в виду, что женская скульптура также включает в себя как «реалистические» «законченные» статуэтки, так и достаточно условные, традиционно рассматривавшиеся в качестве «заготовок» ( Gvozdover , 1995). Несмотря на это разделение, археологический контекст «законченных» женских статуэток и их «заготовок» идентичен, что свидетельствует об отсутствии разницы в использовании данных групп предметов мелкой пластики их создателями ( Амирханов, Лев , 2009. С. 330). В этой связи показательно обнаружение Ф. М. Заверняевым стержня с антропоморфным навершием на раскопе 7 – в яме с преднамеренно уложенными костями мамонта (рис. 5). Эта яма, как и яма 16, содержавшая тучную женскую и антропоморфную статуэтки, маркировала границу комплекса археологических объектов № 3 ( Гаврилов , 2008. С. 22, 129. Рис. 29).

Рис. 5. Хотылёво 2, пункт А. Общий контекст залегания произведений искусства малых форм на раскопе 7 (по материалам Ф. М. Заверняева)

Рис. 6. «Обобщенные» антропоморфные и «мужские» статуэтки верхнего палеолита Восточной и Центральной Европы

1–3 – Хотылёво 2 (по: Хлопачев , 2006); 4 – Авдеево (по: Gvozdover , 1995); 5 – Брно II (по: The Oldest Art…, 2009); 6 – Фогельхерд (по: The Oldest Art…, 2009); 7 – Холенштайн-Шта-дель (по: Абрамова , 2010)

Несмотря на обобщенный характер передачи человеческого тела, антропоморфная скульптура из раскопок 2020 г. может рассматриваться, скорее, как мужская. В пользу этого заключения говорит строго вертикальная поза, сопровождающаяся вертикальной же посадкой головы. Известные в искусстве верхнего палеолита Центральной и Восточной Европы мужские фигурки, как ори-ньякские, так и граветтские, характеризуются именно этим признаком (рис. 6: 5–7). Статуэтка 2020 г. отличается от более ранней хотылёвской находки из раскопа 7 (пункта А) и крупной «обобщенной» статуэтки из т.н. нового объекта Авдеевской стоянки более тщательной проработкой поверхности седалищной части и ног. Кроме того, такой элемент декора, как орнаментированный поясок на спине, ранее фиксировался только на женских статуэтках восточного граветта. Однако следует помнить, что на стержневидной части этого предмета также расположены горизонтальные полосы с аналогичным орнаментом. Следовательно, все они могут быть частями одной декоративной композиции, украшавшей данный предмет в целом, без акцентирования только поясничного отдела.

Выводы

Археологический контекст новой антропоморфной статуэтки из раскопок пункта В стоянки Хотылёво 2 достаточно типичен для этого археологического памятника, так как данная фигурка залегала на периферии комплекса объектов, характеризующихся расположением по окружности или овалу неглубоких ям костей мамонта (вкопанных и групп преднамеренно уложенных плоских костей) в сочетании со вкопанными черепами. К особенностям контекста этой находки относится ее залегание в толще основного горизонта культурного слоя, а не в его основании, что пока не ассоциируется планиграфически с углубленными объектами.

Необходимо обратить внимание на преднамеренное выделение лицевого отдела как в хотылёвских, так и в других статуэтках, отличных от классических женских фигурок. Для них передача черт лица или выделение лицевого отдела – исключительно редкое явление. В случае со статуэтками, которые могут быть отнесены к условно «мужским», ситуация в настоящее время выглядит прямо противоположной.

Нам представляется, что в основу первичной классификации подобных хо-тылёвских поделок следовало бы положить не образную выразительность самих изображений («художественные» – «нехудожественные») и их стиль («реалистические», «стилизованные» и «примитивно-схематические») ( Заверняев , 1978. С. 145), а прежде всего, вариантность функционального назначения: либо это самостоятельная скульптура, либо декоративная часть (навершие) какого-то другого изделия.

В материалах Хотылёвской стоянки антропоморфные навершия встречаются главным образом на проксимальных концах разного рода острий (плоских треугольных, массивных коротких, крупных шильях/шпильках) и стержней. Именно эти изображения и являются, по нашему мнению, одной из основных отличительных черт искусства малых форм стоянки Хотылёво 2, не имея прямых аналогов в материалах других памятников восточного граветта центра Русской равнины. При всей своей индивидуальности эти резные изображения могут быть разделены на две группы. Одна группа объединяет антропоморфные личины – в большей или меньшей степени стилизованные человеческие лица, которые могли быть переданы как объемно (Хлопачев, 2006. С. 103. Рис. 66: 2, 5), так и в виде процарапанного схематичного рисунка (Там же. С. 94. Рис. 61: 4). Другая группа – это навершия в виде фигурок, передающих обобщенный образ человека в полный рост. До настоящего времени было известно два подобных навершия: одно выполнено на проксимальном конце короткого массивного острия (Там же. С. 103. Рис. 66: 7), другое – на конце короткого и массивного стержня-заготовки (Там же. С. 104. Рис. 67: 4). Оба изделия считались собственно статуэтками, изготовление которых по каким-то причинам не было доведено до конца. Однако острие из бивня мамонта с фигуркой на проксимальном конце, найденное в 2020 г., убеждает, скорее, в самостоятельной ценности подобных предметов и, соответственно, делает возможным их отнесение к особому типу восточнограветтийских скульптурных изображений.

Список литературы Новая антропоморфная статуэтка верхнепалеолитической стоянки Хотылёво 2 (пункт В, раскопки 2020 года)

- Абрамова З. А., 2010. Древнейший образ человека: каталог по материалам палеолитического искусства Европы. СПб.: Петербургское востоковедение. 304 с.

- Амирханов Х. А., Лев С. Ю., 2009. Произведения палеолитического искусства стоянки Зарайск А // Амирханов Х. А., Ахметгалеева Н. Б., Бужилова А. П., Бурова Н. Д., Лев С. Ю., Мащенко Е. Н. Исследования палеолита в Зарайске. 1999–2005. М.: Палеограф. С. 289–339.

- Гаврилов К. Н., 2008. Верхнепалеолитическая стоянка Хотылёво 2. М.: Таус. 256 с.

- Гаврилов К. Н., 2018. Типология, иконография и археологический контекст женских статуэток восточного граветта Русской равнины // Вестник Московского гос. университета. Серия XXIII: Антропология. № 4. С. 93–109.

- Гаврилов К. Н., 2020. Археологический контекст искусства малых форм верхнепалеолитической стоянки Хотылёво 2, пункт В // КСИА. Вып. 260. С. 106–124.

- Гаврилов К. Н., Хлопачев Г. А., 2018. Новая женская статуэтка со стоянки Хотылёво 2: изобразительный канон и археологический контекст // Camera Praehistorica. № 1 (1). С. 8–23.

- Гвоздовер М. Д., 1985. Типология женских статуэток костенковской палеолитической культуры // Вопросы антропологии. Вып. 75. С. 27–66.

- Заверняев Ф. М., 1978. Антропоморфная скульптура Хотылёвской верхнепалеолитической стоянки // СА. № 4. С. 145–161.

- Заверняев Ф. М., 2000. Остатки жилищно-бытового и хозяйственного комплекса на Хотылёвской верхнепалеолитической стоянке // РА. № 3. С. 69–87.

- Хлопачев Г. А., 2006. Бивневые индустрии верхнего палеолита Восточной Европы. СПб.: Наука. 262 с.

- Gavrilov K. N., Voskresenskaya E. V., Maschenko E. N., Douka K., 2015. East Gravettian Khotylevo 2 site: Stratigraphy, archeozoology, and spatial organization of the cultural layer at the newly explored area of the site // QI. Vol. 359–360. P. 335–346.

- Gvozdover M. D., 1995. Art of the Mammoth Hunters. The Finds from Avdeevo. Oxford: Oxbow. 189 p. (Oxbow Monograph; 49.)

- The Oldest Art of Central Europe. The first international exhibition of original Art from the Palaeolithic / Eds.: K.Valoch, M. Lázničková-Galetová. Brno: The Archaeological Institute of the Czech Academy of Sciences, 2009. 128 p.