Новая атрибуция археологической находки из коллекции ГИМ

Автор: Осипов Д.О.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье и новое время

Статья в выпуске: 243, 2016 года.

Бесплатный доступ

В публикации приводится описание изделия из кожи, найденного при археологических наблюдениях за прокладкой первой очереди московского метрополитена в напластованиях XVI-XVIII вв. Автор статьи предлагает атрибутировать эту находку в качестве лошадиного башмака. В России такое приспособление, применявшееся в странах Западной Европы с целью лечения копыт и для стрижки газонов лошадиной тягой, могли использовать ветеринары (коновалы), а также воры,специализирующиеся на краже домашнего скота.

Кожевенно-сапожное ремесло, конское снаряжение, изделияиз кожи

Короткий адрес: https://sciup.org/14328298

IDR: 14328298

Текст научной статьи Новая атрибуция археологической находки из коллекции ГИМ

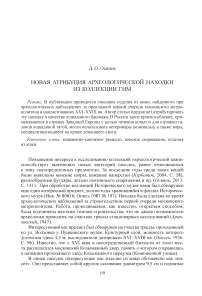

В описи находок интересующее нас изделие из кожи обозначено как «кисет». Оно представляет собой круглое основание диаметром 9,5 см и поднятые

Рис. 1. Лошадиный башмак. ГИМ. Инв. № 80016. Опись 1087 № 197. Фото вверх на 2,5 см края, собранные в равномерные складки (рис. 1). В трех местах над верхним краем выступают частично оборванные ремешки, самый высокий из которых сохранился на высоту 7 см. Судя по форме и расположению волосяных каналов кожа (толщиной 2,5 мм) принадлежит особи крупного рогатого скота.

Необычная форма этого предмета не позволяет соотнести его с известными ранее аналогиями. Хорошая формовка, значительная толщина кожи и отсутствие следов нитяного шва свидетельствуют в пользу того, что он не мог быть кисетом или дном матерчатой сумки (рис. 1).

Поиски функционального назначения этой находки заставили нас обратить внимание на конские башмаки, о существовании которых известно лишь в среде лошадиных ветеринаров и редкой ныне профессии конезаводчиков. В этой среде подобные приспособления используют для сохранения лошадиных копыт при получении определенных травм, например накола. Использование такого приспособление позволяет не запирать лошадь на конюшне, а дает ей возможность двигаться. В отличие от нашей находки, современные конские башмаки снабжены застежками или липучками, с помощью которых они крепятся к ногам лошади.

В европейских обувных музеях, в частности в музее обуви, расположенном в городе Генте ( www.shoesornoshoes.com ), хранятся изготовленные из кожи лошадиные башмаки прошлого века, крепившиеся к лошадиной бабке с помощью ремней. В консультации, любезно предоставленной основателем этого музея господином Хабракеном1 отмечено, что (кроме применения в лечебных целях) такие башмаки надевались на ноги лошади при стрижке зеленых газонов, которая до распространения механизированных газонокосилок производилась с использованием лошадей. Именно в целях предотвращения вытаптывания газонов в процессе их скашивания, хранящиеся в музее Гента лошади-

Рис. 2. Лошадиный башмак из коллекции музея «Shoes Or No Shoes» в г. Гент (Бельгия)

ные башмаки снабжены толстой кожаной подошвой (рис. 2). По свидетельству господина Хабракена, существуют экземпляры, снабженные металлическими шипами, препятствующими скольжению на мокром травянистом склоне.

Версию о принадлежности изделия к лошадиному снаряжению поддержали и российские специалисты, видевшие этот предмет2. Относительно малый размер нашего башмака может объясняться несколькими причинами: мелкопород-ностью скота, который отмечали многие иностранные визитеры ( Герберштейн , 1988. С. 114), усыханием кожи в процессе хранения, а главное – изготовлением его специально для жеребенка.

Поскольку стрижкой газонов в средневековой Москве не занимались, лошадиный башмак (если это действительно он), найденный при археологических наблюдениях на Волхонке в напластованиях XVI–XVIII вв., мог использоваться в лечебных целях на Колымажном дворе. На существование в России людей, занимавшихся лечением домашнего скота (коновалов) указывают различные документы. В частности, группу коновалов, проживавших в Москве, фиксирует переписная книга Москвы 1638 г. (Переписная книга…, 1881). Двое из них проживали в слободе Сретенского монастыря, а третий на землях Рождественского монастыря (Медведь, 2014. С. 119).

Говоря о возможном использовании подобного приспособления, нельзя не вспомнить и о конокрадах, деятельность которых также отмечена во множестве письменных источников. Воры, специализировавшиеся на кражах домашнего скота, также могли использовать кожаные башмаки для маскировки следов копыт, по которым можно было проследить путь ворованного животного. Самым распространенным был тип «коневой татьбы», неоднократно упоминавшийся в статьях Русской правды, Соборного уложения 1649 г. и других документах правового регулирования, относивших ее к наиболее тяжким видам воровства ( Хачатрян , 2009. С. 154).

О конокрадстве свидетельствуют и новгородские берестяные грамоты № 25 и 305, стратиграфическая дата которых относится исследователями к концу XIV – началу XV в. Так, в грамоте № 25 речь идет о суде по поводу краденого коня, а грамота № 305 представляет обрывок письма к господину, где упоминается украденный конь ( Зализняк , 2004. С. 658, 659, 668, 669).

Описанный выше пример представляет собой попытку переатрибуции музейной находки, что выводит нас на темы, далекие от кожевенно-обувного ремесла, и позволяет немного расширить наши представления о материальной культуре средневековой Москвы.

Список литературы Новая атрибуция археологической находки из коллекции ГИМ

- Арциховский А. В., 1947. Основные вопросы археологии Москвы//Материалы и исследования по археологии Москвы. Т. 1. М.; Л.: АН СССР. С. 7-22. (МИА; № 7).

- Герберштейн С., 1988. Записки о Московии. М.: МГУ. 430 с.

- Зализняк А. А., 2004. Древненовгородский диалект. С учетом материала находок 1995-2003 гг 2-е изд., перераб. М.: Языки славянской культуры. 882 с.

- Курбатов А. В., 2004. Кожевенное производство Твери XIII-XV вв. (по материалам археологических исследований 1993-1997 гг.). СПб.: Петербургское востоковедение. 312 с.

- Медведь А. Н., 2014. Антропология болезни в Древней Руси (X-XVII вв.). Очерки истории. М.: МБА. 232 с.

- Осипов Д. О., 2013. Атрибуция предметов из кожи (материалы РАскопок Великого Новгорода и Москвы)//РА. № 1. С. 141-145.

- Пассек Т. С., 1936. Культурные слои древней Москвы//По трассе первой очереди Московского метрополитена им. Л. М. Кагановича: Архивно-исторические и археологические работы Академии истории материальной культуры им. Н. Я. Марра в 1934 г. М.; Л.: Соцэкгиз. С. 92-100.

- Переписная книга города Москвы 1638 г. М.: Изд. Московской Городской Думы, 1881. 172 с.

- Хачатрян А. В., 2009. Преступление против собственности по псковской судной грамоте//Вектор науки Тольяттинского государственного университета. № 2 (5). С. 154-156.