Новая цифровая оценка действия азота, фосфора и калия на урожай озимой пшеницы в полевых опытах

Автор: Григулецкий В.Г.

Рубрика: Общее земледелие, растениеводство

Статья в выпуске: 1 (201), 2025 года.

Бесплатный доступ

Изложена новая цифровая методика оценки действия удобрений с разным соотношением NPK на урожай озимой пшеницы в полевых опытах; принята справедливость утверждения: урожайность и прибавка урожая от удобрений возрастают при увеличении дозы NPK и пропорциональны количеству урожая, не достигшего до максимального (предельного) значения, а также пропорциональны возможному значению урожая, выше некоторого минимального (начального) значения урожая, поэтому изменение прироста урожая определяется дифференциальным уравнением первого порядка в обыкновенных производных. Для оценки действия разных удобрений (факторов роста) на урожай растений предложено использовать значение относительного коэффициента действия фактора роста, для которого получена простая расчетная формула. Для конкретных полевых многолетних опытных данных с сортом озимой пшеницы Мироновская808 на полях Смоленской опытной станции ВНИИУА проведены расчеты для трех элементов питания и установлена их эффективность, а также урожайность культуры в зависимости от соотношения и доз основных элементов питания, показывающие хорошее соответствие опытных и расчетных (прогнозных) значений урожая.

Урожайность, удобрения, коэффициент действия, дифференциальное уравнение, начальные условия, частное решение, относительное изменение урожайности, азотное удобрение, фосфорное удобрение, калийное удобрение, «полное» удобрение, соотношение доз, прибавка урожая

Короткий адрес: https://sciup.org/142244407

IDR: 142244407 | УДК: 631.811:633.11 | DOI: 10.25230/2412-608X-2025-1-201-70-82

Текст научной статьи Новая цифровая оценка действия азота, фосфора и калия на урожай озимой пшеницы в полевых опытах

Введение. Изучению действия разных удобрений на урожай и качество зерна озимой пшеницы в разных почвенно-климатических условиях посвящено большое количество работ [1–16]. Можно, в частности, отметить статью Р.Т. Вильдфлуша, М.Н. Тверезовской [2], где подробно описано влияние разных удобрений на урожай и качество зерна озимой пшеницы в условиях Белоруссии; статьи Л.П. Воллейдта,

С.С. Кузнецовой [3–5], в которых изучен азотно-фосфорный обмен в озимой пшенице на разных почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации; работу Н.С. Авдонина, Н.М. Яскиной [7] по влиянию свойств дерново-подзолистой почвы и удобрений на урожай и качество озимой пшеницы; работы В.Д. Панникова, В.Г. Минеева [9–11], в которых подробно изложены результаты полевых опытов в разных районах СССР и агрохимические основы увеличения урожайности и повышения качества зерна озимой пшеницы и т.д.

Большие и важные статьи по изучению урожая и качества зерна озимой пшеницы при действии разных удобрений опубликованы работниками Всероссийского научно-исследовательского института удобрений и агропочвоведения имени Д.Н. Прянишникова (ВИУА). В.П. Золотарев, Г.И. Ваулина [16], Т.И. Иванова, Р.Н. Кожемякова [17–19]; В.Г. Сычев, О.В. Рухович, В.А. Романенков и другие описали опыт создания единой базы данных полевых опытов Агрохимслужбы и Геосети [20], а в работах [21–25] подробно описаны результаты опытов изменения запасов органического углерода пахотных земель европейской территории Российской Федерации [21] и вопросы прогнозирования урожая и характеристик урожая в зависимости от условий агроландшафта [22–25]. Современная система организации работы Геосети подробно описана в работе В.Г. Сычева с соавторами [26], где, в частности, отмечается необходимость расширения направлений фундаментальных и поисковых исследований в Географической сети за счет увеличения системных исследований почвенного плодородия и его изменений при различных технологиях производства выращиваемых полевых культур, а также актуализации реестра опытов Географической сети, предусмотрев классификацию опытов по основным факторам воздействия и т.д.

В работах [1–16] изложены важные результаты вегетационных и полевых опытов по исследованию влияния разных факторов на урожай и качество зерна озимой пшеницы, а в монографии [17] и статьях [18, 19] впервые использованы материалы многофакторных полевых опытов для построения математических моделей закономерностей действия удобрений на урожай, качество зерна и плодородия почвы с целью прогнозирования их эффективности; работы [17–19] выполнены под руководством В.Н. Перегудова с применением метода наименьших квадратов [27].

Материалы и методы. Результаты полевых опытов по действию азотных, фосфорных и калийных удобрений на урожай озимой пшеницы. Чтобы исключить неточности и разночтения, изложим результаты статьи [18] более детально.

Полевые опыты с сортом озимой пшеницы Мироновская-808 проведены в 1969 г. на Смоленской опытной станции ВНИИУА. Почва дерново-подзолистая, среднесуглинистая, рН сол. 4,3–4,5, гидролитическая кислотность 1,8 мг-экв/100 г почвы, сумма поглощенных оснований 5,5–6,0 мг-экв/100 г почвы, содержание обменного калия (по Масловой) 8– 10 мг/100 г почвы, подвижного фосфора (по Кирсанову) 2,5–4,5 мг/100 г почвы, степень подвижности фосфора (в 0,03 н. K 2 SO 4 ) 0,03–0,04 мг/л.

Озимая пшеница высевалась третьей культурой в звене севооборота: ячмень с подсевом клевера, клевер одного года пользования, озимая пшеница, яровые зерновые, картофель.

В опыте принято ежегодное внесение удобрений по схеме, исключение составлял клевер, под который не вносился азот.

Таким образом, изучали действие внесенных под озимую пшеницу удобрений и остаточное действие неиспользованных питательных веществ, внесенных под предшествующие культуры в 1967 и 1968 гг. Под озимую пшеницу половину азотных (N aa ), фосфорные (Р сг ) и калийные (К х ) удобрения вносили под основную обработку, вторую половину азотных – весной в подкормку. Площадь опытной делянки 115 м2, учетной – 75 м2. Повторность опыта двукратная.

Схема опыта включала 81 вариант и представляла собой выборку из полной факториальной схемы 9 х 9 х 9. В связи с тем, что полная факториальная схема с тремя факторами (N, Р и К) и девятью градациями (включая нулевую) каждого фактора содержала бы 729 вариантов, при планировании этого опыта был введен четвертый условный фактор. Этим фактором S был взят фон NPK в дозах 0; 1 и 2.

Основные факторы N, P, K были взяты в дозах 0; 3 и 6. Благодаря введению нового фактора и определенной выборке доз основных факторов получена схема опыта, соответствующая формуле 3 х 3 х 3 х 3 (три дозы каждого из трех видов удобрений и три фона NPK) (табл. 1).

Таблица 1

Схема опыта (условные единицы доз)

|

Р 2 O 5 |

К 2 O |

S = 0 |

S = 1 |

S = 2 |

|||||

|

N |

N |

N |

|||||||

|

0 |

3 |

6 |

0 |

3 |

6 |

0 |

3 |

||

|

0 |

0 |

000 |

300 |

600 |

111 |

411 |

711 |

222 |

522 |

|

3 |

003 |

303 |

603 |

114 |

414 |

714 |

225 |

525 |

|

|

6 |

006 |

306 |

606 |

117 |

417 |

717 |

228 |

528 |

|

|

3 |

0 |

030 |

330 |

630 |

141 |

441 |

741 |

252 |

552 |

|

3 |

033 |

333 |

633 |

144 |

444 |

744 |

255 |

555 |

|

|

6 |

036 |

336 |

636 |

147 |

447 |

747 |

258 |

558 |

|

|

6 |

0 |

060 |

360 |

660 |

171 |

471 |

771 |

282 |

582 |

|

3 |

063 |

363 |

663 |

174 |

474 |

774 |

285 |

585 |

|

|

6 |

066 |

366 |

666 |

177 |

477 |

777 |

288 |

588 |

|

В опытах за единицу дозы действующего вещества азота и калия принято 20 кг/га, а доза фосфора составляла 30 кг/га, поэтому вариант 744 в обычных единицах (кг/га) имел следующий вид N 140 P 120 K 80 и т. д.

Схема размещения вариантов в повторениях по блокам определялась в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что повторения опытов разделены на девять блоков, каждый из которых содержал девять вариантов, таким образом, блоки трех категорий (столбцы, строки, квадраты) состояли из равнозначных по количеству внесенных удобрений и их сочетаний.

Таблица 2

Размещение вариантов в повторениях по блокам

|

I повторение |

|||||||

|

525 |

717 |

000 |

144 |

852 |

336 |

471 |

288 |

|

441 |

633 |

258 |

060 |

777 |

585 |

306 |

114 |

|

366 |

882 |

174 |

228 |

603 |

411 |

555 |

030 |

|

600 |

225 |

417 |

552 |

036 |

744 |

888 |

363 |

|

858 |

141 |

333 |

477 |

285 |

660 |

714 |

522 |

|

774 |

066 |

582 |

303 |

111 |

828 |

630 |

447 |

|

033 |

558 |

741 |

885 |

360 |

177 |

222 |

606 |

|

282 |

474 |

666 |

711 |

528 |

003 |

147 |

855 |

|

117 |

300 |

825 |

636 |

444 |

252 |

063 |

771 |

|

II повторение |

|||||||

|

285 |

777 |

360 |

528 |

603 |

111 |

852 |

444 |

|

006 |

822 |

414 |

330 |

747 |

255 |

663 |

588 |

|

141 |

633 |

558 |

474 |

882 |

066 |

717 |

300 |

|

714 |

306 |

222 |

147 |

555 |

630 |

471 |

063 |

|

660 |

585 |

177 |

003 |

411 |

828 |

336 |

252 |

|

858 |

441 |

033 |

282 |

366 |

774 |

525 |

117 |

|

333 |

258 |

741 |

666 |

174 |

582 |

000 |

825 |

|

477 |

060 |

885 |

711 |

228 |

303 |

144 |

636 |

|

522 |

114 |

606 |

855 |

030 |

447 |

288 |

771 |

В таблице 3 приведены фактические средние значения урожая озимой пшеницы и соответствующие дозы удобрений.

Таблица 3

Фактические значения среднего урожая озимой пшеницы (ц/га) по вариантам опытов

|

Вариант |

Урожай, ц/га |

Вариант |

Урожай, ц/га |

Вариант |

Урожай, ц/га |

|

000 |

16,9 |

111 |

28,0 |

222 |

35,6 |

|

003 |

16,7 |

114 |

31,7 |

225 |

36,4 |

|

006 |

19,6 |

117 |

30,5 |

228 |

34,0 |

|

030 |

29,2 |

141 |

36,2 |

252 |

37,7 |

|

033 |

33,6 |

144 |

33,6 |

255 |

40,7 |

|

036 |

37,2 |

147 |

34,8 |

258 |

43,9 |

|

060 |

32,2 |

171 |

36,2 |

282 |

41,7 |

|

063 |

35,6 |

174 |

41,6 |

285 |

44,1 |

|

066 |

37,1 |

177 |

40,4 |

288 |

44,1 |

|

300 |

19,4 |

411 |

21,4 |

522 |

33,1 |

|

303 |

15,0 |

414 |

33,3 |

525 |

38,6 |

|

306 |

18,9 |

417 |

32,5 |

528 |

37,8 |

|

330 |

37,9 |

441 |

35,3 |

552 |

40,3 |

|

333 |

38,3 |

444 |

42,9 |

555 |

42,5 |

|

336 |

35,6 |

447 |

38,8 |

558 |

45,6 |

|

360 |

40,2 |

471 |

42,4 |

582 |

41,3 |

Окончание таблицы 3

|

363 |

41,6 |

474 |

43,4 |

585 |

41,2 |

|

366 |

42,0 |

477 |

45,3 |

588 |

44,0 |

|

600 |

16,4 |

711 |

26,8 |

822 |

36,2 |

|

603 |

23,2 |

714 |

29,0 |

825 |

34,5 |

|

606 |

16,4 |

717 |

32,6 |

828 |

32,1 |

|

630 |

30,9 |

741 |

34,7 |

852 |

44,2 |

|

633 |

38,3 |

744 |

35,6 |

855 |

37,3 |

|

636 |

34,0 |

747 |

42,9 |

858 |

36,8 |

|

660 |

33,8 |

771 |

39,8 |

882 |

38,5 |

|

663 |

44,4 |

774 |

35,8 |

885 |

39,6 |

|

666 |

40,3 |

777 |

44,1 |

888 |

45,9 |

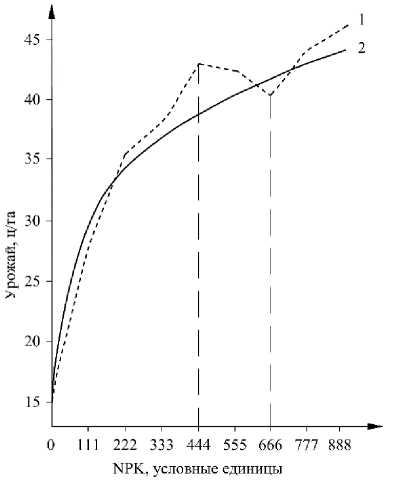

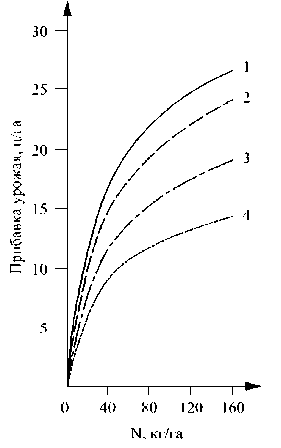

Выделенные значения вариантов определяют дозы «полных» удобрений (NPК) для озимой пшеницы и соответствующего урожая; по этим данным построена кривая роста урожая в опытах (рис. 1).

Рисунок 1 – Рост урожая в опыте в зависимости от доз удобрений: 1 – фактический урожай; 2 – вычисленный урожай; единичная доза N 20 Р 30 К 20

Расчетная кривая ( 2 ) построена на основе следующего уравнения:

y = 17,00 + 3,260N °’5 + 11,331P 0’5 -

- 1,237N - 2,085P + 0,650(NP) °’5 + 0,864(PK) °’5

Это уравнение получено методом наименьших квадратов из условия минимума остаточного стандартного отклонения [27].

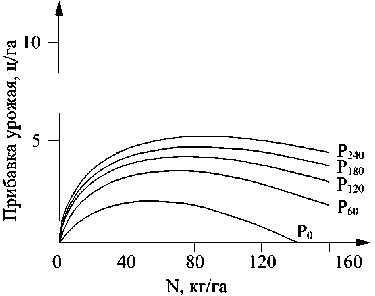

На рисунке 2 показаны опытные кривые прибавки урожая озимой пшеницы в зависимости от доз азота на разных фонах фосфора.

Рисунок 2 – Эффективность применения на озимой пшенице азота на разных фонах фосфора

Из кривых на рисунке 2 видно, что при дозах азота более N 60 на разных фонах фосфора происходит уменьшение прибавки урожая озимой пшеницы, поэтому в опытах нецелесообразно использовать дозы азота N 80 , N 120 и N 160 .

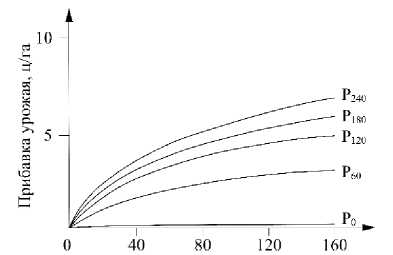

На рисунке 3 приведены опытные кривые прибавки урожая озимой пшеницы в зависимости от доз калия на разных фонах фосфора.

K;O, кг/га

Рисунок 3 – Эффективность применения на озимой пшенице калия на разных фонах фосфора

Из кривых на рисунке 3 видно, в опытах целесообразно было использовать дозы калия больше, чем К 160 , потому что при меньших дозах при разных фонах фосфора нет максимального значения прибавки урожая озимой пшеницы.

На рисунке 4 приведены опытные кривые прибавки урожая озимой пшеницы в зависимости от доз фосфора на разных фо- нах азота и калия.

Рисунок 4 – Эффективность применения на озимой пшенице фосфора на разных фонах азота и калия

В статье [18] специально отмечается, что эффективность фосфорных удобрений заметно возрастала при совместном внесении их с азотом и калием ; при раздельном внесении фосфора в дозах Р 60 , Р 120 , Р 180 и Р 240 прибавки урожая составили соответственно 11,9; 14,3; 15,3 и 15,4 ц/га, а на фоне N 160 К 160 – соответственно 17,9; 22,9; 25,7; 27,5 ц/га.

При сравнении эффективности парных сочетаний видно, что калий оказывал несколько большее влияние на действие фосфора, чем азот .

В целом по опыту проявилось исключительно сильное действие фосфорных удобрений, несмотря на то, что в течение трех лет происходило наложение схемы, включающей высокие дозы удобрений .

Определение содержания фосфора на делянках, получивших в предшествующие годы различные дозы фосфорных удобрений, показало, что за эти годы содержание подвижного фосфора увеличилось от 5 до 15 мг/100 г почвы. Такой уровень обеспеченности почвы фосфатами не снижал эффективности внесенных удобрений.

Азотные удобрения действовали слабо. Эффективность их несколько повышалась при совместном внесении с фосфором. Низкую эффективность азота в опыте можно объяснить посевом озимой пшеницы по клеверу.

Калийные удобрения действовали только при совместном внесении с фосфорными. Эффективность калия возрастала с увеличением доз фосфорных удобрений при их совместном внесении и т.д.

Можно отметить, что разная эффективность сочетаний доз удобрений на урожайность и прибавку урожая может определяться неодинаковым отношением элементов питания.

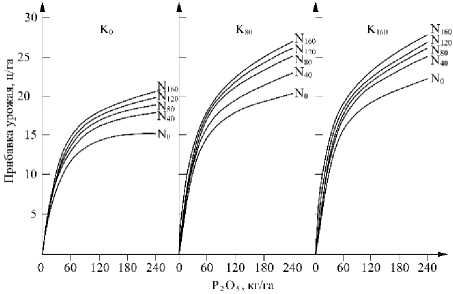

На рисунке 5 показаны расчетные кривые (по уравнению (1) прибавки урожая озимой пшеницы при разных отношениях питательных веществ (N, P, K).

Рисунок 5 – Прибавка урожая озимой пшеницы при разных отношениях N : P : K:

1 кривая – N : P : K равно 1 : 1,5 : 1; 2 кривая – N : P : K равно 1 : 1 : 1; 3 кривая –

N : P : K равно 1 : 0,5 : 1; 4 кривая –

N : P : K равно 1 : 0,25 : 1

Из кривых на рисунке 5 видно, что прибавки урожая озимой пшеницы увеличивались при всех опытных значениях соотношения NPK, однако наиболее значительное влияние на урожай оказывала доза фосфора.

Новая цифровая методика оценки действия факторов роста и урожайности сельскохозяйственных культур. Принимаем справедливость следующего утверждения: урожайность (y) и прибавка урожая возрастают при увеличении количества фактора роста (х) и пропорциональны количеству урожая (А – y), не достигшего до максимального предельного значения (А), и возможному значению урожая (В + y), выше некоторого минимального (начального) значения (В) урожая [28] . Таким образом, можно записать следующее дифференциальное уравнение первого порядка в обыкновенных производных:

dy = c (A - y)(В + y), (2) dx где с – коэффициент пропорциональности, называемый «относительным коэффициентом действия фактора роста»;

А – постоянный параметр, определяемый по экспериментальным (опытным) данным и равный « максимальному возможному урожаю »;

В – постоянный параметр, определяемый по экспериментальным (опытным) данным и равный «начальному» значению урожая определенной культуры для конкретной почвы, гидрометеоусловий района и ландшафта.

Для дифференциального уравнения (2) назначим «начальные» условия:

y ( X 0 ) = y 0 = B , (3)

где x 0 , y 0 – постоянные параметры, определяющие соответственно «начальное» значение фактора роста ( x 0 ) и «начальное» значение урожая ( y 0 ).

Решение дифференциального уравнения (2), удовлетворяющее начальным условиям (3), можно записать в виде:

- x 0 ) , (4)

ln(A - y0)- ln(В + y0 ) = ln(A - y)- ln(В + y) + c(A + В)(x или в виде:

y ( x ) =

A ( B + y 0 ) e xp [ c ( A + B X x - x 0 ) ] - B ( A - y 0 )

( B + y 0 ) exP[ c ( A + B X x - x 0 ) ] + ( A - у 0 ) ,

Относительное изменение урожайности сельскохозяйственных культур можно определять отношением y = z • A , или находить по формуле:

z ( x ) =

A ( B + У 0 ) ex P [ c ( A + B )( x - x 0 )] - B ( A - У 0 ) A ( B + У 0 ) ex P [ c ( A + B )( x - x 0 )] + A ( A - У 0 )

, (6)

Если принять А = 100, то для основных элементов питательных веществ можно определить «таблицы урожайности», в которых «коэффициент действия» ( с ) будет выражен в % от максимального значения, что весьма удобно для практических расчетов.

Значение коэффициента А можно найти по формуле:

Л , n 2 ( y 1 + B )( y 2 + B )( y 3 + B )-( y 2 + B ) 2 ( y 1 + y 3 + 2 B ) /74

= ( У 1 + B X y 3 + B ) - ( y 2 + B ) 2 , (7)

где y 1 , y 2 , y 3 – экспериментальные значения урожая, установленные через равные интервалы изменения фактора роста ( х ), т. е. х 3 – х 2 = х 2 – х 1 и соответственно y ( х 1 ) = y 1 , y ( х 2 ) = y 2 , y ( х 3 ) = y 3 ; позволяет найти значение максимально возможного урожая конкретного растения для определенных условий, состава почв и гидрометеорологических данных.

Эффективность конкретного удобрения, мелиоранта и компоста, в частности, можно оценивать по значению « относительного коэффициента действия фактора роста », который можно находить по формуле:

„ ln [( A - У 0 )( B + У )] - ln [( B + У 0 )( A - У )] /04

с = ( A + B )( x - x 0 ) , (8)

Если с неудобренной почвы получен некоторый урожай ( у ну ), соответствующий некоторому запасу питательных веществ в почве ( х = х ну = b ), то из последней формулы можно получить соотношение:

x ну = b =

ln ( A ) - ln ( A - y ну )+ ln ( B + y ну ) - ln ( В )

c ( A + В )

, (9)

/ 46,212 - 33,8 exp ( 0,000172 - 63,112 - x ) - 495,3728

yx = 33,8 exp ( 0,000172 - 63,112 - x ) + 29,312

или:

По этой формуле можно найти значения:

x ну b c ( A + В )

1 1 A Li i B + y ну ln|---------- I + ln|--------—

^ A - y ну J I B

1066,5928

y 0 ( 0 ) = 4П11О = 16,900 ц/га,

63,112

Формулы (9) и (10) определяют запас питательных веществ в почве до применения удобрений. Предложенная математическая модель физиологического закона действия факторов роста на урожайность (продуктивность) сельскохозяйственных культур является обобщением известного закона Э.А. Митчерлиха [29–32].

Примеры расчетов.

Пример 1. Рассмотрим фактические значения среднего урожая озимой пшеницы (ц/га) при использовании «полных» удобрений (NPK) в опытах Т.И. Ивановой, Р.Н. Кожемя-ковой [18], представленные в таблице 3 и на рисунке 1. Воспользуемся формулой (7) и определим максимально возможный урожай озимой пшеницы ( А ) по опытным данным:

у 0 (0) = 16,9; В = 16,9; у 1 (70) = 28,0; у 2 (280) = 43,5; у 3 (490) = 45,9,

, .6 „ 2 ( 16,9 + 28,0 )( 16,9 + 43,5 )( 16,9 + 45,9 ) - ( 60,4 ) 2 ( 107,7 )

, ( 44,9 )( 62,8 ) - ( 60,4 ) 2

или:

А + 16,9 = 63,112, А = 46,212.

Воспользуемся формулой (8), определим значение относительного коэффициента действия фактора роста ( с 1 ) на интервале от значения х 0 = 0, где у 0 (0) = 16,9 ц/га до значения х 1 = 70,0, где у 1 (70) = 28,0 ц/га:

ln [( 46,212 - 16,9 )( 16,9 + 28,0 )] - ln [( 16,9 + 16,9 )( 46,212 - 28,0 )] ( 46,212 + 16,9 )( 70 - 0 )

или:

с 1 = 0,0001720.

Зависимость среднего урожая озимой пшеницы на интервале изменения доз элементов питания от х 0 = 0 до х 1 = 70 кг/га определяется по формуле (5) в виде:

*< 70 ’ = St = 27499 ц/га, 101,576231

и расчетное (прогнозное) значение урожая озимой пшеницы при х 2 = 140,0 кг/га:

y 2 ( 140 ) =

6644,407375 183,812566

= 36,148 ц/га.

Фактическое значение среднего урожая озимой пшеницы при дозе полного удобрения х 2 = 140 кг/га равно у ф (140) = 38,3 ц/га, т. е. отличается от расчетного значения у 2 (140) = 36,148 ц/га менее, чем на 6 %.

По аналогичной методике расчета получены данные таблицы 4.

Таблицы 4

Фактические и расчетные (прогнозные) значения урожая озимой пшеницы в зависимости от доз «полных» удобрений

|

№№ п. п. |

Доза удобрений х i , кг/га |

Урожай |

Коэффициент действия 10 3 - C i |

|

|

опыт y i , ц/га |

расчет y , ц/га |

|||

|

1 |

0,0 |

16,9 |

16,90 |

– |

|

2 |

70,0 |

28,0 |

28,00 |

0,172 |

|

3 |

140,0 |

38,3 |

36,15 |

0,236 |

|

4 |

210,0 |

42,9 |

43,17 |

0,215 |

|

5 |

280,0 |

43,5 |

44,89 |

0,047 |

|

6 |

350,0 |

40,3 |

43,99 |

–0,189 |

|

7 |

420,0 |

44,1 |

34,08 |

0,248 |

|

8 |

490,0 |

45,9 |

45,49 |

0,439 |

Из данных таблицы 4 следует, что при дозе «полных» удобрений х 5 = 280 кг/га произошло значительное уменьшение «коэффициента действия» фактора роста, а при х 6 = 350 кг/га значение коэффициента действия стало отрицательным, и уменьшилась средняя урожайность озимой пшеницы, т. е. от недостатка минеральных удобрений (от х 5 = 280 кг/га до х 6 = 350 кг/га) озимая пшеница находилась в стрессовых условиях [33; 34].

Стресс у растений определяется как процесс и результат взаимодействия биологического объекта с возмущающим фактором, доза действия которого превышает порог чувствительности объекта (растения) [33]; в результате растение входит в стрессовое состояние.

Стрессовые факторы имеют естественный или антропогенный характер: освещенность, водный дефицит, минеральный дефицит, высокая и низкая температура, гербициды, нитраты, загрязнение воды и воздуха, кислотные дожди и др., в растениях имеется организованная система защиты от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды [33].

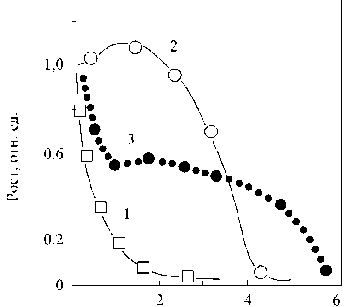

В данном положении растение находится в состоянии стресса (клетки растения сохраняются в особом состоянии повышенной резистентности, которое является «первой фазой фенотипического приспособительного процесса; из-за стресса в фенотипе клетки проявляются признаки, заложенные в генотипе и экспрессируются «спящие гены» ([34], стр. 135). В стрессе клетки растений могут пребывать несколько часов и несколько дней. Длительность стрессового состояния определяется природой действующего фактора и для возобновления нормальной жизнедеятельности клетки необходимо выйти из стресса ([34], стр. 114). В монографии [34] особенно подробно изложены основные вопросы стресса корневой системы проростков от мощности действующих факторов ([34], стр. 26, рис. 1) (рис. 6).

В монографии Т.В. Веселовой с соавторами [34] отмечается, что «ступенчатые кривые роста» имеют области, где ответ клетки медленно нарастает с увеличением дозы факторы роста (плато), и перегибы (пороги), при которых происходит резкое изменение эффекта. Изменение мощности воздействия и сроков контроля ростового процесса может трансформировать кривые с «плато» в S-образные или экспоненциальные. Кривые с «плато» указывают на две причины торможения роста: при малых дозах фактора стресс имеет «генетическую» природу (задержка процесса деления клеток), а при больших дозах – стресс определяется гибелью клеток растений из-за массовых деструктивных процессов. Результаты определения коэффициента действия фактора роста подтверждают основные положения механизма стресса растений.

Рисунок 6 – Зависимость роста корневой системы проростков от «дозы» фактора роста: кривая 1 – мощность действующего фактора небольшая; кривая 2 – мощность действующего фактора средняя и стресс регистрируется с некоторой задержкой; кривая 3 – мощность действующего фактора средняя, но стресс регистрируется в ранние сроки

Пример 2 . Рассмотрим фактические значения прибавки урожая зерна озимой пшеницы при внесении калия на разных фонах фосфора (Р 60 ) и азота (N 40 ) (рис. 3, табл. 5).

Таблица 5 Фактические и расчетные (прогнозные) значения прибавки урожая озимой пшеницы в зависимости от доз калийных удобрений

|

№№ п. п. |

Доза калия х i |

Прибавка урожая |

Коэффициент действия 10 3 - C i |

|

|

опыт y i , ц/га |

расчет y , ц/га |

|||

|

1 |

К 0 |

13,1 |

13,10 |

– |

|

2 |

К 40 |

14,9 |

14,90 |

0,053 |

|

3 |

К 80 |

15,6 |

16,71 |

0,021 |

|

4 |

К 120 |

16,1 |

16,30 |

0,015 |

|

5 |

К 160 |

16,6 |

16,60 |

0,015 |

По формуле (7) находим максимально возможную прибавку урожая озимой пшеницы ( А ) по следующим опытным данным:

В = 13,1; у 1 (80) = 15,6; у 2 (120) = 16,1; у 3 (160) = 16,6, 2 ( 13,1 + 15,6 )( 13,1 + 16,1 )( 13,1 + 16,6 ) - ( 29,2 ) 2 ( 58,4 )

, (28,7)(29,7)-(29,2)2 , или:

А + 13,1 = 58,4, А = 45,3.

По формуле (8) находим значение относительного коэффициента действия фактора роста

( с 1 ) на интервале от х 0 = 0,0, где у 0 (0) = 13,1 ц/га, до значения х 1 = 40,0, где у 1 (40) = 14,9 ц/га:

1п [ ( 453 - 13Л13Д + 14,9)Ь1^ ( 45,3 + 13,1X40 - 0 )

или:

с 1 = 0,000053.

Зависимость прибавки урожая озимой пшеницы на интервале изменения калийных удобрений от х 0 = 0,0 до х 1 = 40 кг/га определяется по формуле (5) в виде:

Z х_ 45,3• 26,2exp ( 0,000053-58,4■ % ) -421,82 yx = 26,2exp ( 0,000053- 58,4 ■ x ) + 32,2 .

По этой формуле можно найти значения:

765,04

У 0 ( 0 ) = ^?Г = 13,10 Ц/га,

58,4

921,466

У1(40) = =14,899 Ц/га,

61,853

и расчетное (прогнозное) значение прибавки урожая озимой пшеницы при х 2 = 80,0 кг/га:

1098,509616

У 2( 80 ) = —^71— = 16,71 Ц/га.

65,761

По аналогичной методике расчета получены данные таблицы 5.

Пример 3 . Рассмотрим фактические значения прибавки урожая зерна озимой пшеницы при внесении доз калия на разных фонах фосфора (Р 60 ) и азота (N 80 ) (рис. 3, табл. 6).

Таблица 6

Фактические и расчетные (прогнозные) значения прибавки урожая озимой пшеницы в зависимости от доз калийных удобрений

|

№№ п. п. |

Доза калия х i |

Прибавка урожая |

Коэффициент действия 10 3 C i |

|

|

опыт y i , ц/га |

расчет y , ц/га |

|||

|

1 |

К 0 |

13,7 |

13,70 |

– |

|

2 |

К 40 |

15,4 |

15,40 |

0,311 |

|

3 |

К 80 |

16,1 |

16,65 |

0,162 |

|

4 |

К 120 |

16,7 |

16,69 |

0,165 |

|

5 |

К 160 |

17,2 |

17,20 |

0,165 |

По формуле (7) находим максимально возможную прибавку урожая озимой пшеницы ( А ) по следующим опытным данным:

В = 13,7; у1(80) = 16,1; у2(120) = 16,7; у3(160) = 17,2, я + 137= 2(13,7 + 161X13,7 +16,7)(13,7 +17,2)-(30,4)2 (60,7■

’ (29,8)(30,9)-(30,4)2 , или:

А + 13,7 = 33,131, А = 19,431 и т. д.

Расчетные (прогнозные) значения прибавки урожая озимой пшеницы в зависимости от доз калийных удобрений приведены в таблице 6.

По аналогичной методике изложим последующие примеры расчетов.

Пример 4. Рассмотрим фактические данные прибавки урожая озимой пшеницы при разных уровнях питания и внесении разных доз калия (табл. 7).

Таблица 7

Фактические и расчетные (прогнозные) значения прибавки урожая озимой пшеницы при внесении калийного удобрения

|

№№ п. п. |

Доза калия х i |

Прибавка урожая |

Коэффициент действия 10 3 C i |

|

|

опыт y i , ц/га |

расчет y , ц/га |

|||

|

Фон N 0 P 60 |

||||

|

1 |

К 0 |

11,9 |

11,90 |

– |

|

2 |

К 40 |

13,6 |

13,60 |

0,755 |

|

3 |

К 80 |

14,3 |

14,43 |

0,591 |

|

4 |

К 120 |

14,8 |

14,69 |

0,872 |

|

5 |

К 160 |

15,0 |

14,999 |

0,873 |

|

Фон N 0 P 120 |

||||

|

6 |

К 0 |

14,3 |

14,30 |

– |

|

7 |

К 40 |

16,8 |

16,80 |

0,403 |

|

8 |

К 80 |

17,8 |

18,42 |

0,225 |

|

9 |

К 120 |

18,6 |

18,57 |

0,235 |

|

10 |

К 160 |

19,2 |

19,200 |

0,235 |

|

Фон N 0 P 180 |

||||

|

11 |

К 0 |

15,3 |

15,30 |

– |

|

12 |

К 40 |

18,2 |

18,20 |

0,236 |

|

13 |

К 80 |

19,5 |

20,49 |

0,126 |

|

14 |

К 120 |

20,4 |

20,63 |

0,099 |

|

15 |

К 160 |

21,2 |

21,200 |

0,099 |

|

Фон N 0 P 240 |

||||

|

16 |

К 0 |

15,4 |

15,40 |

– |

|

17 |

К 40 |

18,8 |

18,80 |

0,305 |

|

18 |

К 80 |

20,3 |

20,24 |

0,173 |

|

19 |

К 120 |

21,4 |

21,52 |

0,155 |

|

20 |

К 160 |

22,3 |

22,299 |

0,155 |

Из данных таблицы 7 следует, что увеличение дозы фосфорных удобрений от Р 60 до Р 180 приводит к уменьшению относительного коэффициента действия фактора роста калийных удобрений , но при значении Р 240 происходит увеличение значения коэффициента действия калийных удобрений , что объясняется физиологическими причинами действия калия на растение озимой пшеницы [35–37].

Пример 5. Рассмотрим фактические данные прибавки урожая озимой пшеницы при разных уровнях питания и внесении разных доз фосфора (табл. 8).

Таблица 8 Фактические и расчетные (прогнозные) значения прибавки урожая озимой пшеницы при внесении фосфорных удобре- ний

|

№№ п. п. |

Доза фосфора х i |

Прибавка урожая |

Коэффициент действия 103⋅ с i |

|

|

опыт y i , /га |

расчет y , ц/га |

|||

|

Фон N 0 К 0 |

||||

|

1 |

Р 60 |

11,9 |

11,90 |

– |

|

2 |

Р 120 |

14,3 |

14,30 |

0,761 |

|

3 |

Р 180 |

15,3 |

15,08 |

1,429 |

|

4 |

Р 240 |

15,4 |

15,400 |

1,413 |

|

Фон N 40 К 40 |

||||

|

5 |

Р 60 |

14,9 |

14,90 |

– |

|

6 |

Р 120 |

18,6 |

18,60 |

0,375 |

|

7 |

Р 180 |

20,5 |

20,51 |

0,373 |

|

8 |

Р 240 |

21,4 |

21,399 |

0,373 |

|

Фон N 80 К 80 |

||||

|

9 |

Р 60 |

16,1 |

16,10 |

– |

|

10 |

Р 120 |

20,4 |

20,40 |

0,316 |

|

11 |

Р 180 |

22,7 |

22,78 |

0,301 |

|

12 |

Р 240 |

23,9 |

23,900 |

0,301 |

|

Фон N 120 К 120 |

||||

|

13 |

Р 60 |

17,1 |

17,10 |

– |

|

14 |

Р 120 |

21,7 |

21,70 |

0,263 |

|

15 |

Р 180 |

24,3 |

24,46 |

0,243 |

|

16 |

Р 240 |

25,8 |

25,800 |

0,243 |

|

Фон N 160 К 160 |

||||

|

17 |

Р 60 |

17,9 |

17,90 |

– |

|

18 |

Р 120 |

22,9 |

22,90 |

0,226 |

|

19 |

Р 180 |

25,7 |

26,10 |

0,190 |

Из данных таблицы 8 следует, что при увеличении дозы фосфорных удобрений значение относительного коэффициента действия фактора роста уменьшается при всех разных фоновых количествах азота и калия.

Пример 6. Рассмотрим фактические данные прибавки урожая озимой пшеницы при разных уровнях питания доз азота (табл. 9).

Таблица 9

Фактические и расчетные (прогнозные) значения прибавки урожая озимой пшеницы при внесении азотных удобрений

|

№№ п. п. |

Доза азота х i |

Прибавка урожая |

Коэффициент действия 103⋅ с i |

|

|

опыт y i , ц/га |

расчет y , ц/га |

|||

|

Фон Р 60 К 0 |

||||

|

1 |

N 0 |

11,9 |

11,90 |

– |

|

2 |

N 40 |

13,1 |

13,10 |

0,454 |

|

3 |

N 80 |

13,7 |

13,89 |

0,324 |

|

4 |

N 120 |

14,1 |

14,14 |

0,290 |

|

5 |

N 160 |

14,4 |

14,399 |

0,290 |

|

Фон Р 120 К 0 |

||||

|

6 |

N 0 |

14,3 |

14,30 |

– |

|

7 |

N 40 |

16,2 |

16,20 |

0,326 |

|

8 |

N 80 |

16,9 |

17,35 |

0,154 |

|

9 |

N 120 |

17,5 |

17,49 |

0,157 |

|

10 |

N 160 |

18,0 |

17,999 |

0,157 |

|

Фон Р 180 К 0 |

||||

|

11 |

N 0 |

15,3 |

15,30 |

– |

|

12 |

N 40 |

17,5 |

17,50 |

0,271 |

|

13 |

N 80 |

18,4 |

19,14 |

0,139 |

|

14 |

N 120 |

19,1 |

19,16 |

0,126 |

|

15 |

N 160 |

19,7 |

19,700 |

0,126 |

|

Фон Р 240 К 0 |

||||

|

16 |

N 0 |

15,4 |

15,40 |

– |

|

17 |

N 40 |

18,0 |

18,00 |

0,337 |

|

18 |

N 80 |

19,0 |

19,77 |

0,173 |

|

19 |

N 120 |

19,9 |

19,81 |

0,194 |

|

20 |

N 160 |

20,6 |

20,600 |

0,194 |

Из данных таблицы 9 следует, что при увеличении дозы азота значение относительного коэффициента действия фактора роста уменьшается при фоновых количествах фосфора и калия, однако при фоне Р 240 К 0 значение коэффициента действия азота повышается, что объясняется физиологическими причинами действия азота на растение озимой пшеницы [35–37].

Пример 7. Рассмотрим фактические данные прибавки урожая озимой пшеницы при разных уровнях доз азота (табл. 10).

Таблица 10

Фактические и расчетные (прогнозные) значения прибавки урожая озимой пшеницы при внесении азотных удобрений

|

№№ п. п. |

Доза азота х i |

Прибавка урожая |

Коэффициент действия 103⋅ с i |

|

|

опыт y i , ц/га |

расчет y , ц/га |

|||

|

Фон Р 60 К 80 |

||||

|

1 |

N 0 |

14,3 |

14,30 |

– |

|

2 |

N 40 |

15,6 |

15,60 |

0,034 |

|

3 |

N 80 |

16,1 |

16,90 |

0,013 |

|

4 |

N 120 |

16,5 |

16,60 |

0,011 |

|

5 |

N 160 |

16,9 |

16,900 |

0,011 |

|

Фон Р 120 К 80 |

||||

|

6 |

N 0 |

17,8 |

17,80 |

– |

|

7 |

N 40 |

19,6 |

19,60 |

0,030 |

|

8 |

N 80 |

20,4 |

21,41 |

0,013 |

|

9 |

N 120 |

20,9 |

21,20 |

0,008 |

|

10 |

N 160 |

21,4 |

21,400 |

0,008 |

|

Фон Р 240 К 80 |

||||

|

11 |

N 0 |

20,3 |

20,30 |

– |

|

12 |

N 40 |

22,7 |

22,70 |

0,030 |

|

13 |

N 80 |

23,9 |

25,11 |

0,015 |

|

14 |

N 120 |

24,7 |

25,10 |

0,009 |

|

15 |

N 160 |

25,5 |

25,500 |

0,009 |

Из данных таблицы 10 следует, что при увеличении дозы азотных удобрений значение относительного коэффициента действия фактора роста уменьшается при фоновых количествах фосфора и калия от Р 60 К 80 до Р 240 К 80 .

Пример 8. Рассмотрим фактические данные прибавки урожая озимой пшеницы при разных уровнях питания и постоянных отношениях азота, фосфора и калия (табл. 11).

Таблица 11 Прибавки урожая озимой пшеницы при разных уровнях питания и постоянных отношениях азота, фосфора и калия (N : Р : К)

|

Соотношение N : Р : К |

Доза азота |

|||

|

N 40 |

N 80 |

N 120 |

N 160 |

|

|

1 : 1,5 : 1 |

17,0 |

21,9 |

24,8 |

26,7 |

|

1 : 1 : 1 |

14,9 |

19,4 |

22,2 |

24,2 |

|

1 : 0,5 : 1 |

11,7 |

15,3 |

17,6 |

19,2 |

|

1 : 0,25 : 1 |

9,2 |

11,9 |

13,4 |

14,5 |

Из данных таблицы 11 следует, что при всех отношениях азота, фосфора и калия, значение прибавки урожая озимой тем выше, чем больше доза фосфорных удобрений.

В таблице 12 представлены фактические и расчетные (прогнозные) значения прибавки урожая озимой пшеницы при разных отношениях азота, фосфора и калия, а также соответствующие значения «относительного коэффициента» действия фактора роста в зависимости от доз азотного удобрения.

Таблица 12

Фактические и расчетные (прогнозные) значения прибавки урожая озимой пшеницы при внесении азотного удобрения

|

№№ п. п. |

Доза азота х i |

Прибавка урожая |

Коэффициент действия 103⋅ с i |

|

|

опыт y i , ц/га |

расчет y , ц/га |

|||

|

(N : Р : К) 1 : 1,5 : 1 |

||||

|

1 |

N 40 |

17,0 |

17,00 |

– |

|

2 |

N 80 |

21,9 |

21,90 |

0,334 |

|

3 |

N 120 |

24,8 |

25,16 |

0,289 |

|

4 |

N 160 |

26,7 |

26,699 |

0,289 |

|

( N : Р : К) 1 : 1 : 1 |

||||

|

5 |

N 40 |

14,9 |

14,9 |

– |

|

6 |

N 80 |

19,4 |

19,4 |

0,325 |

|

7 |

N 120 |

22,2 |

22,65 |

0,272 |

|

8 |

N 160 |

24,2 |

24,200 |

0,272 |

|

(N : Р : К) 1 : 0,5 : 1 |

||||

|

9 |

N 40 |

11,7 |

11,7 |

– |

|

10 |

N 80 |

15,3 |

15,3 |

0,422 |

|

11 |

N 120 |

17,6 |

17,87 |

0,369 |

|

12 |

N 160 |

19,2 |

19,199 |

0,369 |

|

(N :Р : К) 1 : 0,25 : 1 |

||||

|

13 |

N 40 |

9,2 |

9,2 |

– |

|

14 |

N 80 |

11,9 |

11,9 |

0,546 |

|

15 |

N 120 |

13,4 |

13,81 |

0,409 |

|

16 |

N 160 |

14,5 |

14,499 |

0,409 |

Из данных таблицы 12 следует, что увеличение дозы фосфорных удобрений приводит к уменьшению относительного коэффициента действия фактора роста при отношениях дозы фосфора от 0,25 до 1,0 и увеличивается от значения 1,0 до 1,5. Такой характер действия фосфорных удобрений объясняется физиологическими причинами действия фосфора на растение озимой пшеницы [35–37].

Заключение. В качестве основных выводов по работе можно отметить следующие положения.

-

1. Предложена новая цифровая методика оценки действия удобрений с разным соотношением NPK на урожай озимой пшеницы.

-

2. Для количественной оценки действия

-

3. Приведены примеры расчетов для трех основных элементов питания для конкретных многолетних полевых опытов, показывающие хорошее соответствие опытных и расчетных (прогнозных) значений урожая озимой пшеницы.

элементов питания на урожай растений предложено использовать значение относительного коэффициента действия фактора роста, для которого получена простая расчетная формула.