Новая геодинамическая модель строения пласта ПК-1 (сеномана) южного участка Губкинского газового месторождения

Автор: Радченко А.В., Васильев Ю.В., Мимеев М.С.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 2 (51) т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219466

IDR: 140219466

Текст статьи Новая геодинамическая модель строения пласта ПК-1 (сеномана) южного участка Губкинского газового месторождения

Сеноманские газовые скопления традиционно рассматривались геологами как массивные, водоплавающие залежи углеводородов, приуроченные к антиклинальным структурам. Простота купольных форм, достаточно высокая пористость коллекторов и большие толщины пласта ПК-1 (сеноманских отложений) создают мнение, что осваивать газовые залежи можно без осложнений в пределах всей площади контура ГВК. При этом литологические неоднородности коллекторов, обусловленные тектоническими нарушениями, в проекте разработки залежей учитывались не достаточно полно.

Считалось первоочередным действием создать пликативную геологическую модель месторождения, построенную по данным редкой сети поисковоразведочных скважин и материалам площадной сейсморазведки средней плотности без учета разломноблочного строения недр и современных геодинамиче-ских особенностей района [1].

Практически всегда после бурения кустов эксплуатационных скважин на газовых месторождениях Пуровского района появлялись данные, не вписывающиеся в простые каноны пликативных моделей. Примером может служить особенность строения пласта ПК-1 (се- номанской залежи) южного участка Губкинского нефтегазоконденсатного месторождения [4].

Месторождение приурочено центральной части Пурпейского малого вала. Поисково-разведочный этап работ выявил, что сеноманский резервуар представлен переслаиванием песчано-алевролитовых и суглинистых пород с подчиненной ролью последних. Сверху резервуар перекрыт 520 метровой толщей турон-датских глин морского генезиса, которая своими высоко экранирующими свойствами покрышки позволила сформировать гигантскую газовую залежь. Коллекторами резервуара являются песчаники и алевролиты, газонасыщенные толщины которых изменяются от 7 до 98 м. Открытая пористость варьирует в пределах 27,5-45,8% , коэффициент газонасыщения составляет 76%. Дебиты газа по скважинам изменяются в пределах 450-680 тыс. м3/ сут на 25 мм шайбе, при депрессиях 0,1–0,3 МПа. Начальное пластовое давление залежи составляло 7,48-7,56 МПа.

Поисково-разведочные данные 1992-1996 года характеризовали газовую залежь как единую, массивную, водоплавающую, с утвержденными начальными балансовыми запасами газа 346,7млрд. м 3 (протокол ЦКЗ № 25-98 от 06.04.1998). На основании данных ГИС по 93 скважинам, газоводяной контакт (ГВК) отбивался, как бы в однородном коллекторе, на абсолютных отметках от - 726 до - 735 м. Среднее положение ГВК по залежи априорно принято в пределах отметки - 732 м. Поэтому, газовая залежь южного участка, по контуру ГВК составила 36,5 км х 12,5 км, с максимальной толщиной 116 м.

Опытно-промышленная эксплуатация залежи началась в 1999 году с обустройством первых 19 кустов эксплуатационных скважин. Полный фонд эксплуатационных скважин в количестве 94 стал функционировать в 2001 году, с общим объемом добычи газа до 14,5 млрд. м3 в год.

Первые годы эксплуатации месторождения показали, что геологическое строение залежи по ряду пунктов не соответствует проектной гидродинамической модели. Например, в эксплуатационных скважинах сводовой части месторождения кровля сеномана фиксируется на 10-15 м ниже отметок структурного плана, а начальные уровни ГВК западного крыла структуры расположены ступенчато ниже на 8-10 метров от отметок начального ГВК восточного крыла. Нестыковка уровней ГВК в разных частях крыльев структуры первоначально объяснялась погрешностями инклинометрии, направлением потока с юга на север, и просто методами усреднения значений отметок структурного плана по замеренным интервалам.

Однако дальнейшая эксплуатация газовой залежи выявила ряд технологических проблем, связанных с резким повышение уровня ГВК по отдельным кустам эксплуатационных скважин. Потребовалось провести дополнительные геолого-геофизические исследования коллектора, которые показали и сложную, многослойную литологию сеноманской залежи и ее разломноблочную геометрию, где границы между соседними блоками по главным направлениям динамически напряженных зон (ДНЗ) часто служат экранами флюидному потоку [2, 3].

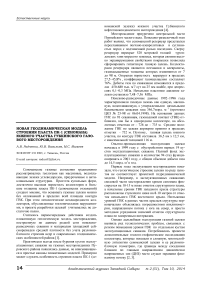

Рис. 1. Карта-схема районирования подъёма ГВК по состоянию на 1.01.2013 года в разломно-блочном варианте.

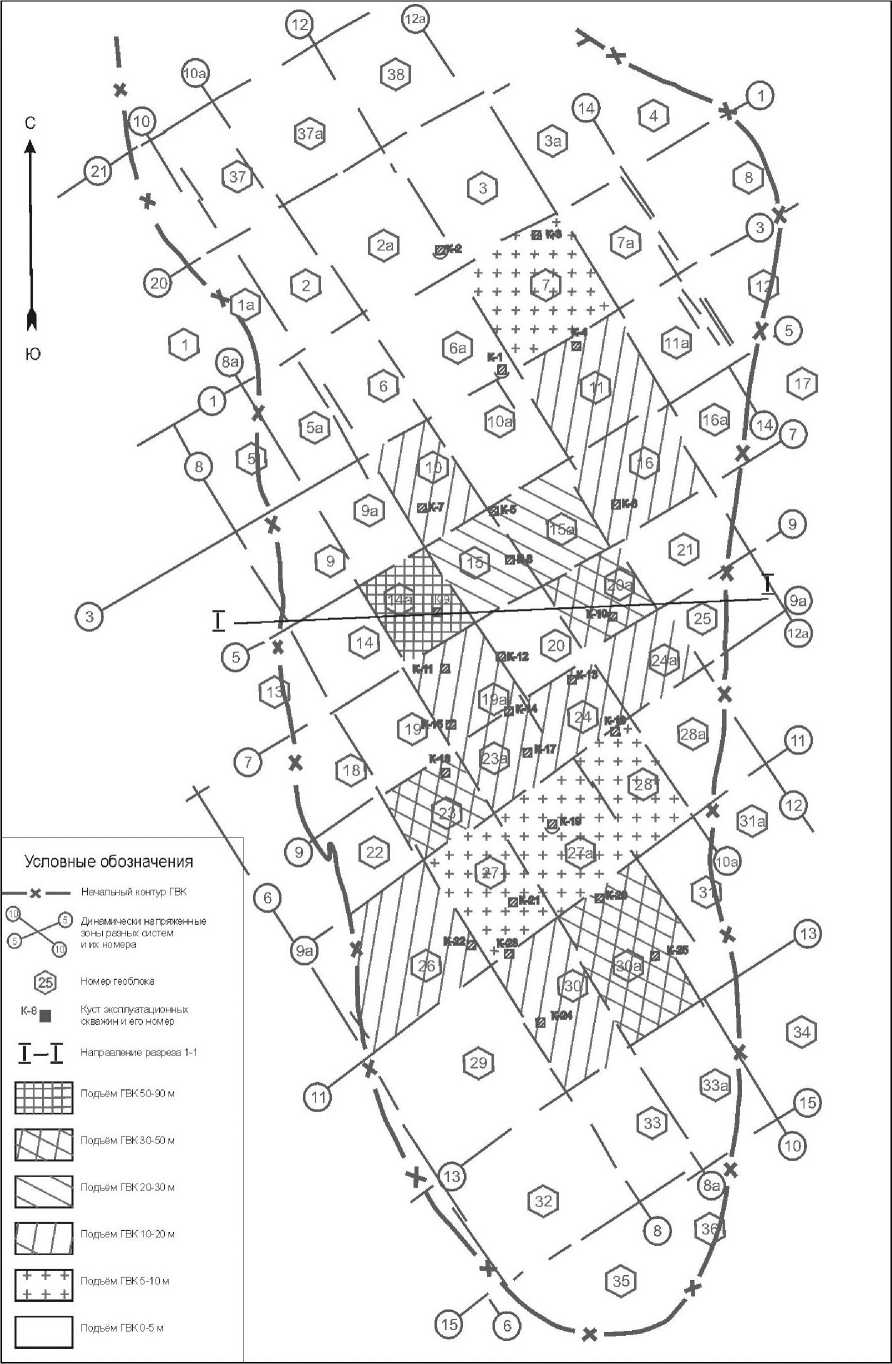

Рис. 2. Схема геологического разреза залежи по линии I-I.

При этом авторами был выполнен ряд специальных построений:

-

- построена структурно-тектоническая карта пласта ПК1 (сеноман) южного участка месторождения в разломно-блочном варианте с контуром начального ГВК.

-

- построена карта районирования подъема ГВК газовой залежи по состоянию на 1.01.2013 года в разломно-блочном варианте (рис. 1);

-

- построена схема геологического разреза залежи по линии I-I (рис. 2).

Построения выявили, что территория месторождения разбита системой региональных разломов северо-западного и северо-восточного направлений, которые сформировали 34 блока. Блоки характеризуются примерно одинаковыми размерами и ориентировкой длинных осей. Их краевые зоны большей частью осложнены локальными дизъюнктивными нарушениями меридионального и широтного направления. Поэтому краевые зоны являются либо проницаемыми, либо экранирующими границами между блоками [4]. Кроме того, материалы ГИС «Комтеко» показали, что сеноманская залежь в разрезе представляет собой не единый однородный пласт, а толщу типа ″ пирога ″ , которая состоит из четырех слоев различных по залеганию, толщинам, составу, пористости и проницаемости.

Первым в разрезе сеномана залегает нулевой слой с толщинами 35-53 м, представленный разнозернистыми песками и алевритами. Он является основным продуктивным слоем с хорошей проницаемостью. В нём для добычи газа перфорировано до 70% скважин. Его подстилает глинистый слабопроницаемый слой № 1, со средними толщинами 4-8 м. В местах, выделенных нами зон дизъюнктивных нарушений, толщины слоя увеличиваются до 14-18 м.

Ниже залегает продуктивный слой 2, представленный, в основном, среднезернистыми песками хорошей проницаемости с незначительным содержанием глинистой фракции. Средние толщины слоя составляют 15-20 м, с увеличением в зонах геодинамических нарушений до 25-30 м.

В подошве сеномана вскрыт продуктивный слой 3 с эффективными толщинами, ограниченными начальным уровнем ГВК, до 1-3 м на крыльях и 18-23 м в купольной части структуры. Слой представлен отложениями среднего и крупнозернистого песка с незначительными прослойками песчанистых глин и характеризуется достаточно высокой пористостью и проницаемостью. При этом, в последнем слое уровень ГВК, первоначально зафиксированный в юго-восточной части месторождения на отметках - 724 м, местами ступенчато углубляется с востока на запад на 8-12 м.

Анализ данных ГВК за период эксплуатации (14 лет) показал, что толщины подъема уровня ГВК при эксплуатации изменяются по блокам неравномерно. Это дало возможность районировать территорию по фильтрационным особенностям сеноманских отложений и объединить блоки в несколько групп (рис. 1).

Первая группа (белый цвет без штриховки), объединяет блоки с небольшим подъемом уровня ГВК в пределах 0,2–5,0 м, который фиксируется в основном на абсолютных отметках - 728 ~ - 732 м.

Вторая группа (крапчатая штриховка) объединяет блоки с подъём уровня ГВК от 5,0 до 10,0 м.

Третья группа (правосторонняя штриховка) наиболее представительная, характеризуется толщинами подъема уровня ГВК от 10,0 до 20,0 м.

Четвертая группа (левосторонняя штриховка) наименее представительная (всего 2 блока) характеризуется толщинами подъема уровня ГВК от 20,0 до 30,0 м.

Пятая группа (клетчатая штриховка) объединяет блоки с подъемом уровня ГВК от 30,0 до 50,0 м, расположенные по обе стороны от оси структуры на равном удалении.

К шестой группе отнесён один блок с мелкой клетчатой штриховкой, где подъем уровня ГВК превысил 81,0 м и зафиксирован на абсолютной отметке 636 м. Это указывает на достаточно высокие показатели вертикальной фильтрации пород слагающих блок и экранированность его боковых границ.

Установленные факты доказывают, что существуют естественные границы для перетоков пластовых вод и этими границами являются дизъюнктивные нарушения северо-западной и северо-восточной направленности (рис. 2). Так, в зависимости от динамики и знаковости напряжений, они представляют собой либо зоны трансляций глубинных флюидов, либо экраны между соседними блоками.

Кроме того, построениями авторы объясняют и резкие литологические неоднородности отложений сеномана, плюс сбросовые и надвиговые нарушения амплитудой 15-25 м, и существующие в разрезе, подтвержденные данными ГИС, и сочетание проницаемых и непроницаемых пород по разные стороны разломов. Даже если плоскости разломов являются проводящими границами, то создается частичное экранирование отдельных слоев сеномана за счет пропластков глин и алевритов [3].

Таким образом, нами доказывается, что водоплавающая сеноманская залежь южного участка Губкинского нефтегазоконденсатного месторождения характеризуется в литоральном плане тектонической неоднородностью и флюидодинамическими особенностями. Она разбита разломами на блоки, которые группируют отдельные участки, где условиями эксплуатации формируются новые режимы пластовых давлений и ГВК. Поэтому нами рекомендуется ежегодно по данным ГИС скважин контролировать границы и эффективные толщины продуктивных и разделяющих слоев внутри залежи.

Построением разреза 1-1 удалось установить, что вертикальное смещение пластов по разломам выражается в образовании контакта разновозрастных и разнофациальных небольших резервуаров газового накопления с частично экранированными границами. При этом предпочтительнее была бы полная открытость разломов. В противном случае, при неблагоприятных условиях мощные газоносные объекты (тела) могут сопрягаться с маломощными газоносными резервуарами и с близко расположенной зоной водяного насыщения по отношению к основному разрабатываемому пласту. Так возникает опасность быстрого обводнения основного газоносного слоя при его длительной разработке [4].

Осмысление проблемных вопросов с последующим их разрешением потребуют в ближайшее время (2013 – 2014 годы) корректировки проекта разработки с целью повышения эффективности эксплуатации залежи (бурение новых кустов скважин в незадейство-ванных эксплуатацией блоках) и снижения риска быстрого обводнения эксплуатационных скважин в блоках с экранированными границами.

Список литературы Новая геодинамическая модель строения пласта ПК-1 (сеномана) южного участка Губкинского газового месторождения

- Система обеспечения геодинамической и экологической безопасности при проектировании и эксплуатации объектов ТЭК // Методические рекомендации // СПб.: ВНИМИ, 2001. - 86 с.

- Радченко А.В., Телицын В.Л., Мартынов О.С., Васильев Ю.В. и др. Геодинамика платформенных областей и эффекты ее проявлений/под ред. В.М. Матусевича. -Тюмень: Изд-во «Поиск», 2005. -192 с.

- Радченко А.В., Мартынов О.С., Матусевич В.М. Динамически напряженные зоны литосферы -активные каналы энергомассопереноса. Том 1. -Тюмень: Тюменский дом печати, 2009. -240 с., 39 ил.

- Радченко А.В., Мартынов О.С. Структурно-тектоническая модель южной части Губкинского газоконденсатного месторождения. -Материалы 3-й всероссийской научно-практической конференции «Геология и нефтегазоносность ЗападноСибирского мегабассейна», ТюмГНГУ. -Тюмень, 2004. -С. 477-479.