Новая государственная программа вооружений России: экономические аспекты

Автор: Бойкова А.В., Радченко А.В.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 4-2 (50), 2019 года.

Бесплатный доступ

Недавно утвержденная государственная программа вооружений станет основой оборонных закупок и военных приоритетов России до 2027 года. Опираясь на прогресс, достигнутый в рамках предыдущей программы, она должна способствовать дальнейшему укреплению и модернизации российских вооруженных сил. В данной статье рассмотрены основные цели и экономические возможности России для их достижения. Несмотря на то, что сама программа засекречена, имеющаяся в открытых источниках информация, позволяет сделать обоснованные выводы относительно ее значимости. Тем не менее, замедление темпов экономического роста в России, обнажили проблемы в текущей бюджетной политике. Все это может привести к пересмотру расходов на национальную оборону.

Государственная программа вооружений, бюджет, национальная оборона, расходы, военные закупки

Короткий адрес: https://sciup.org/170181595

IDR: 170181595 | DOI: 10.24411/2411-0450-2019-10518

Текст научной статьи Новая государственная программа вооружений России: экономические аспекты

26 февраля 2018 года Дмитрий Рогозин, на тот момент занимающий пост заместителя Председателя Правительства Российской Федерации заявил о том, что президент Владимир Путин подписал Государственную программу вооружений (ГПВ) на 2018–2027 гг. По предварительным оценкам, совокупная стоимость программы составит 19 трлн. рублей. При чем, если учесть, что совокупный объем средств по ГПВ на 2011–2020 гг. составит по предварительным оценкам 20,7 трлн. рублей

(из них, на нужды Министерства обороны – 19,4 трлн. рублей), очевидно, что расходы на военные закупки фактически останутся на прежнем уровне.

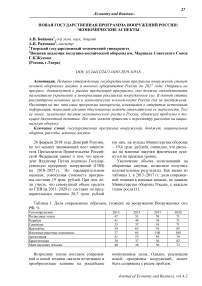

Увеличение объема ассигнований на оборонные закупки, позволило получить положительные результаты. Как видно из таблицы 1, в 2013–2017 гг. доля современной техники в военных запасах, по данным Министерства обороны России, с каждым годом росла [1].

Таблица 1. Доля современных образцов, стоящих на вооружении Вооруженных сил

РФ, %

|

Тип вооружения |

2013 |

2015 |

2017 |

2020 |

|

Подводные лодки |

47 |

51 |

59 |

71 |

|

Корабли |

41 |

44 |

54 |

71 |

|

Самолеты |

23 |

37 |

55 |

71 |

|

Вертолёты |

39 |

63 |

76 |

85 |

|

Наземные ракетные комплексы |

27 |

64 |

100 |

100 |

|

Артиллерия |

51 |

53 |

59 |

79 |

|

Бронетехника |

20 |

37 |

56 |

82 |

|

Многоцелевая техника |

40 |

48 |

56 |

72 |

Возросшие темпы поставок современной и новой техники оказали позитивное и преобразующее влияние на российские вооруженные силы. Однако, реализация новой программы вооружений, может быть сопряжена с рядом проблем:

– не решена проблема импортозамеще-ния;

– объемы поставки действительно новых, совершенных, перспективных образцов вооружения ограничены.

Действительно, несмотря на то, что значительные бюджетные ассигнования на военную модернизацию, безусловно, способствовали укреплению обороннопромышленного потенциала России, а также эффективности российских вооруженных сил, очевидно, что по состоянию на начало 2018 года существует ряд серьезных проблем.

Еще на этапе обсуждения новой государственной программы вооружений, требуемый объем финансирования, по оценкам экспертов, варьировался в диапазоне 30-55 трлн. рублей. Однако, принимая во внимание текущую экономическую в стране, уже тогда Министерство финансов установило планку в 14 трлн. рублей.

Справедливо будет отметить, что ГПВ на 2018-2027 гг. в отличие от своего предшественника, будет реализовываться в условиях стагнации расходов федерального бюджета по статье «Национальная оборона». В соответствии с Федеральным законом №459-ФЗ от 29.11.2018 года «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» объемы бюджетных ассигнований на национальную оборону планируется на уровне 893 112 996,5 тыс. рублей; в 2020 году – 928 471 235,2 тыс. рублей; в 2021 году – 951 451 291,3 тыс. рублей. Таким образом, ежегодный прирост финансирования, в среднем, планируется на уровне 3% [2].

С другой стороны, если посмотреть на аналогичные показатели за прошлые периоды (2012 год –1 394,2 млрд. рублей, 2013 год – 1 635,7 млрд. рублей, 2014 год – 1 903,1 млрд. рублей, 2015 год – 2 410,3 млрд. рублей), то, в соответствии с планами разработчиков ГПВ 2011-2020 гг., расходы на ее реализацию в 2016-2020 гг. должны были составить более 14 млрд. рублей. Таким образом, можно предположить, что при разработке программы были либо заложены завышенные темпы роста российской экономики, либо реальная до- ля оборонных расходов в ВВП страны превышает заявленные 3,5-4%.

Для достижения заявленного объема закупок в рамках ГПВ в 2020 году на уровне 6 трлн. рублей, и при доле оборонных расходов в 4%, уровень ВВП российской экономики должен составить приблизительно 150 трлн. рублей (для справки, в 2018 году уровень ВВП составил в текущих ценах 103 трлн. рублей), что при ежегодном темпе роста в 2,3% выглядит недостижимым. При оптимистическом прогнозе и сохранении сложившейся динамике, ВВП российской экономики к 2027 году составит 108 трлн. рублей [3, 4].

Следует отметить, что выступая по вопросам военного кораблестроения в Санкт-Петербурге 2сентября 2013 года заместитель министра обороны по вооружению Виктор Борисов, среди ключевых причин невыполнения ГПВ до 2011 годы выделил:

– недостоверную оценку выделяемых ассигнований;

– высокий уровень инфляции;

– непрозрачное ценообразование на продукцию военного назначения;

– рост затрат предприятий обороннопромышленного комплекса.

Заложенные в бюджет дефляторы оказываются меньше реального роста инфляции и роста стоимости материалов и комплектующих, – отмечается, например, в докладе Совета Федерации РФ. – В итоге все программы вооружений через 3–5 лет оказываются разбалансированными, объем недополученных денег и, следовательно, не поступившей в войска техники достигает 30–50% [5].

В результате только 36% стратегических предприятий финансово здоровы, а 25% находятся на грани банкротства. Кроме того, согласно ГПВ–2020, как и предыдущей программы вооружений, запланированные объемы ассигнований распределены крайне неравномерно: 31% средств предусмотрены на 2011–2015 гг., а 69% – на 2016–2020 гг. [5].

Таким образом, в условиях, существующих на данный момент проблем в российской экономике, ограниченность финансовых ресурсов на реализацию новой десятилетней программы ГПВ определяет ного подхода к их использованию для дос-необходимость рационального и эконом- тижения максимального эффекта.

Список литературы Новая государственная программа вооружений России: экономические аспекты

- Richard Connolly, Mathieu Boulиgue Russia's New State Armament Programme: Implications for the Russian Armed Forces and Military Capabilities to 2027 . -Электрон. дан. -Режим доступа: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-05-10-russia-state-armament-programme-connolly-boulegue-final.pdf. -Загл. с экрана. -Яз. англ.

- Российская Федерация. Федеральный закон. "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" . -Электрон. дан. -Режим доступа: http://www.consultant.ru -Загл. с экрана. -Яз. рус.

- Широв А.А., Гусев М.С., Фролов, И.Э. Макроэкономические эффекты оборонных расходов России: ретроспективный анализ и прогноз/А.А. Широв, М.С. Гусев, И.Э. Фролов. -Электрон. дан.

- Горенбург Д. Российские планы военной модернизации на 2018-2027 годы . -Электрон. дан. -Режим доступа: http://www.ponarseurasia.org/node/9577. -Загл. с экрана. -Яз. рус.

- Федоров Ю.Е. Государственная программа вооружений-2020: власть и промышленность//Индекс безопасности. -2013. -№4 (107). -С. 41-59