"Новая грамотность" и "новая волна" языковой политики в Японии

Автор: Фролова Евгения Львовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Культура и филология стран Восточной Азии

Статья в выпуске: 10 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Понятие грамотности претерпело изменения от простого владения навыками письма и чтения до функциональной грамотности, включающей множество аспектов (информационная, финансовая и пр.). Все вместе это можно назвать концепцией «новой грамотности», или «концепцией компетенций». В Японии значительную проблему представляет современная японская письменность, объединившая несколько сценариев письма. Основой функциональной грамотности является способность использовать приблизительно 2000 иероглифов. Однако необходимого уровня грамотности не достигают дискриминируемые слои населения, этнические меньшинства, люди с ограниченными возможностями, иностранцы и «новые мигранты». В этих условиях появилась стратегия «новой грамотности», которая предлагает признать, что существуют различные уровни грамотности. Была создана концепция «простого японского языка» как средство доступа к информации и социализации для всех слоев населения Японии. Наблюдается рост академического интереса к социально-обусловленным разноплановым языковым сообществам в Японии и за ее пределами. Это повлекло за собой изменения в языковой политике Японии, получившей название «новой волны».

Грамотность, японский язык, японская письменность, языковая политика

Короткий адрес: https://sciup.org/147220206

IDR: 147220206 | УДК: 911.8 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-10-130-140

Текст научной статьи "Новая грамотность" и "новая волна" языковой политики в Японии

Frolova E. L. “New Literacy” and “New Wave” of Language Policy in Japan. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2020, vol. 19, no. 10: Oriental Studies, p. 130–140. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2020-19-10-130-140

Трансформация понятия «грамотность»

Под словом «грамотность» традиционно понимают степень владения человеком навыками письма и чтения на родном языке. Однако термин этот не однозначен, и с течением времени его значение менялось. Рассмотрим, как обстоят дела с понятием «грамотность» в японском языке.

Когда-то грамотным считали того, кто умеет читать и писать, «складывать буквы». В японском языке есть слова 読み書き ёмикаки «грамотность» (досл. «читаю, пишу»), 読み 書きのできる人 ёмикаки-но дэкиру хито «грамотный человек» (досл. «человек, который может читать и писать»). С развитием системы всеобщего школьного образования в Японии понятие грамотности усложнилось. Заимствованный из китайского языка термин 識字 сикид-зи «грамотность» означает умение писать, читать и говорить, соблюдая языковые нормы. Однако термин 識字 сикидзи стал преимущественно употребляться в контексте кампаний по искоренению неграмотности и измерению уровня грамотности, пик которых пришелся в мире на 1960–1970-е гг.

С 1957 г., в соответствии с предложением ЮНЕСКО, грамотными стали считать лиц, умеющих читать и понимать текст и способных письменно кратко изложить сведения о повседневной жизни. На Всемирном конгрессе министров просвещения по ликвидации неграмотности (Тегеран, 1965 г.) был предложен термин «функциональная грамотность». Функционально грамотным считается тот, кто может успешно участвовать во всех видах деятельности современного общества, где грамотность необходима, и пользоваться чтением, письмом и счетом для своего развития и развития общества [Бунеев, 2003]. Концепция грамотности теперь стала включать также навыки поиска и использования информации, ее отбор и критическое осмысление значения документов в различных контекстах. ЮНЕСКО продвигала этот подход в странах так называемого «третьего мира» в рамках масштабных кампаний по ликвидации неграмотности.

Термином для понятия «грамотность» в его новом понимании в японском языке с 1980-х гг. стало заимствованное слово リテラシー ритэраси (англ. Literacy). Исследователи заговорили о самых разных аспектах и видах грамотности: медиаграмотность, компьютерная грамотность, информационная, правовая, финансовая, математическая, научная, культурная, экологическая грамотность и т. д. Все вместе это можно назвать «концепцией новой грамотности», или «концепцией компетенций», которая возникла как ответ на вызовы быстро меняющегося общества. В технологическом плане речь в первую очередь идет о грамотном использовании информации, компьютера и глобальных сетей. Человек современного общества должен владеть такими умениями, как, например, общение в социальных сетях и мессенджерах, использование электронной почты, совершение покупок онлайн, переписка в чатах, составление запросов в поисковых системах и пр., а также быть способным постоянно подстраиваться под развитие новых технологий. Функциональная грамотность является социально-экономическим явлением, определяющим благосостояние населения и государства в целом.

Грамотность и сложности японской письменности

ЮНЕСКО регулярно измеряет и публикует индекс грамотности по странам (яп. 識字 率 сикидзирицу ). Это отношение (в процентах) между числом грамотных людей старше 15 лет и численностью всего населения. Считается, что этот индекс позволяет оценить уровень начального образования. Согласно докладу программы развития Организации Объединенных Наций за 2009 г., у России 15-е место и 99,5 % грамотного населения, у Японии соответственно 35-е место и 99 % 1 . Многие развитые страны после достижения высокого уровня грамотности перестали вести статистику, и уровень грамотности в таких странах по умолчанию принимается равным 99,0 %.

Далее попытаемся найти ответы на вопросы, насколько точна эта цифра; какие существуют методики измерения; какие стратегии используются для повышения грамотности населения и какие усилия приходится прилагать каждому члену общества для достижения нужного уровня грамотности.

Существует давнее и широко распространенное мнение о том, что в Японии, начиная со второй половины ХХ в., наблюдается незначительное неравенство в образовании и непревзойденный уровень грамотности и что это является достижением ее системы образования 2. Если понимать грамотность как простое умение читать и писать, то, вероятно, это мнение справедливо. Однако в системе школьного образования в Японии грамотность сейчас понимается – в соответствии с мировыми тенденциями – как навыки чтения и письма, необходимые для участия в повседневной жизни. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии провозгласило в новой школьной программе 3 воспитание 生きる力 икиру тикара (досл. «сила, чтобы жить»), т. е. воспитание сбалансированной личности, подразумевающее умственное, нравственное и физическое развитие ученика, которое позволит ему полноценно социализироваться в современном информационном обществе 4.

Основой функциональной грамотности в Японии является уверенное знание приблизительно 2000 «повседневных» иероглифов (яп. 常用漢字 дзё:ё: кандзи ) 5. Однако реальность такова, что многим выпускникам старших классов трудно достичь необходимого уровня функциональной грамотности без помощи словарей. Неправильно используемые или неправильно написанные слова рассматриваются как «недостаток образования» или «отсутствие усердия». В результате многие японцы очень нервничают по поводу своих навыков письма и чтения. Они жалуются, что утратили способность писать иероглифы из-за того, что больше не пишут вручную из-за распространения ввода иероглифов через смартфоны, компьютеры, клавиатуры и сенсорные устройства. В результате даже студенты в элитных университетах Японии чувствуют себя неловко, когда дело доходит до письма от руки [Абэ, 2015].

Японская письменность считается одной из самых сложных современных систем в мире. Она фактически объединяет два сценария письма: фоносемантические иероглифы кандзи и две слоговые фонетические азбуки хирагана и катакана , к которым еще добавляются латинский алфавит и арабские цифры. В мире есть и другие подобные системы письма, например, в Южной Корее, но ситуация там все же менее сложная, чем в Японии.

Иероглифы – наиболее сложная часть японской письменности. Помимо 2000 с лишним «повседневных» иероглифов нужно знать 863 знака из особого списка «иероглифов для имен собственных» ( 人名用漢字 дзиммэйё: кандзи ). Особенностью японских иероглифов, в отличие, например, от китайских, является наличие многих чтений для одного знака. Есть т. н. «китайские чтения» (яп. он ) и «японские чтения» (яп. кун ). Как онных , так и кунных чтений у одного знака может быть несколько, и какое чтение необходимо выбрать, определяется только контекстом. Например, знак 生 «рождаться» имеет около 20 разных чтений в зависимости от того, какую часть речи он обозначает и в каком сочетании используется: 生きる икиру «жить»; 生まれる умарэру «рождаться»; 生卵 наматамаго «свежее яйцо»; 生娘 киму-сумэ «девственница»; 一生 иссё: «вся жизнь»; 生活 сэйкацу «жизнь» и т. д. [Mashiko, 2019. P. 320].

Помимо этого есть исторически устоявшиеся чтения, так называемые «присвоенные чтения», и чтения, которые используются только в именах собственных. Например, 飛鳥 Асука – топоним, который дал название историческому периоду 6. Ни один из двух составляющих его знаков не имеет регулярных чтений, близких к этому фонетическому комплексу. Сочетание иероглифов 清水 можно прочитать как Симидзу (бывший город Симидзу, сейчас район г. Сидзуока), так и Киёмидзу (известный храм в г. Киото). В токийском районе Асаку-са находится большой храм Сэнсодзи, и написание обоих названий одинаковое: 浅草 Асакуса / 浅草寺 Сэнсо:дзи-дэра . В Японии нередко встречаются топонимы, которые при одинаковом написании могут читаться по-разному в зависимости от их местонахождения.

Чтение некоторых знаков может меняться в зависимости от контекста или от стиля языка, например: 明日 асу / асита / мё:нити «завтра», 日本 нихон / ниппон / хиномото «Япония». Чтение может также указывать на другое значение слова при том же иероглифическом написании: 開眼 кайган «обретение зрения» (напр., после операции) / кайгэн «прозрение, постижение истины», 工夫 куфу: «придумывать, изобретать» / ко:фу «плотник». Нередко глаголы записываются разными знаками в зависимости от оттенков смысла, например, глагол тору «брать» имеет четыре варианта записи, глагол хакару «измерять» – пять вариантов, глагол суру «делать» – до семи вариантов написания. При этом все варианты записи входят в базовые знания японского языка, и ожидается, что взрослые японцы знают эти различия.

Кроме того, есть определенные сложности при вводе слов в текстовый процессор, поскольку необходимый вариант иероглифа нужно выбрать прямо на этапе набора. К специфике грамотности по-японски можно отнести также правильный порядок черт при написании знаков, которому уделяется большое внимание при обучении в школе.

Ряд проблем существует и в использовании двух основных азбук, катакана и хирагана , созданных в VIII–IX вв. на основе иероглифов. Можно отметить сложности с дописыванием окончаний знаменательных частей речи, специальные правила ввода в текстовый процессор (напр., падежи を / は/へ ), запись заимствованных слов азбукой катакана и т. д.

Помимо двух японских слоговых азбук, в Японии сейчас широко используется латиница, – и в школьном образовании, и в повседневном обиходе, и в письменных документах. Латиница основана на принципиально другой системе письма – алфавитной, а не слоговой. Для японского языка были в разное время созданы две системы латинской транскрипции, т. н. стиль кунрэй («официальная латиница») и стиль Хэпбёрн (по фамилии создателя). Они построены на разных фонологических принципах, поэтому имеют много несовпадений. Например, сравним запись трех столбцов азбуки в передаче разными транскрипциями:

Хепбёрн :

Кунрэй :

Слова, записанные разными способами, зрительно отличаются: FUJI / HUJI, SUSHI / SUSI, TSUCHI / TUTI.

На протяжении ХХ в. эти стили попеременно выполняли роль «государственной латиницы», затем принятый в итоге стандарт Хэпбёрн несколько раз пересматривался, поэтому неудивительно, что на практике обе латиницы часто смешиваются.

К сложностям языка можно отнести также проблемы порядка записи имен и фамилий в латинской транскрипции. Традиционно в Японии фамилия предшествует имени, и эта модель укоренилась в сознании японцев. Но, переходя на запись имен латиницей, они как бы переходят в сферу английского языка и его номинационной модели, где имя предшествует фамилии. Так, Абэ Хироси превращается в Hiroshi Abe, и эту перестановку тоже нужно учитывать. Правда, в мае 2019 г., в преддверии Олимпийских и паралимпийских игр в Токио, японское Агентство по культуре выпустило уведомление, призывающее при записи латиницей писать имена японцев в порядке фамилия, имя. Средства массовой информации также должны будут следовать этому стандарту 7.

Подобные сложности наводят на мысль о том, что говорить просто о печатной грамотности применительно к японскому языку будет не совсем корректно. Если человек не знает иероглифа или пишет один знак вместо другого, это проблема орфографии, но постоянная работа сознания по соотнесению знака и смысла, когда каждое сочетание знаков предстает как культурный контекст, уже должно быть по определению отнесено к области функциональной грамотности.

Уровень грамотности и инструменты его измерения

Поскольку социализация в современном мире зависит от уровня грамотности, общество нуждается в стандартизированных инструментах для его измерения. Основная часть этих инструментов интегрирована, безусловно, в систему школьного образования в Японии, которая включает обязательные экзамены для перехода на следующую ступень обучения, разнообразные тестовые задания. Многие школьники занимаются после уроков в классах дополнительного обучения ( 塾 дзюку ) или с репетитором, чтобы успешно пройти испытания. Однако в помощь учащимся создано множество тестов, предлагаемых вне школьной программы, которые служат, в частности, инструментом измерения грамотности. Наиболее востребованные из них – это тесты на знание иероглифики, и самым популярным является квалификационный тест «Кандзи кэнтэй» 8.

Иероглифический тест «Кандзи кэнтэй» (Ж^^®). Этот экзамен с 1975 г. проводит Японская ассоциация квалификационных тестов по иероглифике 9 . Тестирование платное и доступно для всех желающих. Ученики средней школы сдают экзамен, чтобы показать результаты при поступлении в старшую школу, выпускники – чтобы предъявить сертификат определенного уровня при устройстве на работу. В последнее время все больше старших школ, университетов, коммерческих и государственных компаний Японии при наборе учащихся или сотрудников учитывают сертификаты «Кандзи кэнтэй», поскольку они свидетельствуют об умении кандидатов писать и читать на своем родном языке.

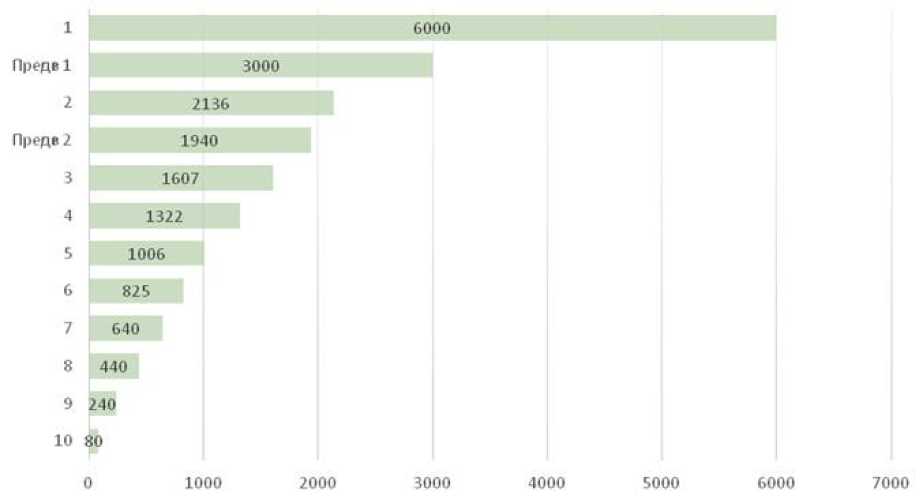

Сложность уровней экзамена повышается от начального Уровня 10, который соответствует первому классу начальной школы, до последнего, самого сложного Уровня 1. Два последних уровня требуют серьезной подготовки. Уровень 2, например, требует знания полного объема иероглифов, которые изучают к концу старшей школы 10. Для тестирования на Уровень 1 необходимо выучить около 6000 знаков, многие из которых настолько редки, что не используются в современных публикациях, а встречаются только в исторической или специальной литературе. Неудивительно, что Уровень 1 успешно сдают только 10–15 %, что составляет 500–600 человек в год. Само собой, почти все они – японцы, но есть и иностранцы (см. рисунок) 11.

Количество иероглифов для уровней теста «Кандзи кэнтэй».

По вертикали указаны номера уровней с 1 по 12, по горизонтали – количество иероглифов

Есть два способа пройти тестирование: индивидуальный тест и групповой тест. Индивидуальные экзамены можно сдавать в установленные дни три раза в год примерно в 180 крупных городах по всей Японии и за рубежом. Школы и компании, которые собирают определенное количество заявителей, могут подавать коллективные заявки и сдавать экзамен по запросу. Ассоциация гордится тем, что возраст прошедших тестирование – от 3 лет до 101 года 12.

Приведем для примера список компетенций, которые требуются для прохождения Уровня 2. Обычно этот уровень сдают старшие школьники, возраст 15–18 лет. К экзамену необходимо выучить 2136 знаков, в том числе их «китайские» и «японские» чтения, порядок начертания и уметь использовать иероглифы в предложениях. Необходимо также знание иероглифических ключей, иероглифических антонимов, омонимов, синонимов, знание устойчивых иероглифических сочетаний ( 四字熟語 ёдзидзюкуго ) и умение написать их в соответствующем контексте. Оценивается умение определить, по какому принципу составлено сочетание иероглифов, умение распознавать ошибочно употреблённый в тексте иероглиф и заменять его на верный, знание слов с «неправильными» и традиционными чтениями. Как мы видим, требования довольно серьезные, и предполагают не только школьную, но и самостоятельную подготовку учащихся.

Японская ассоциация квалификационных тестов по иероглифике проводит, помимо иероглифического теста, также тест на знание делового японского языка (BJT), экзамены по японскому языку профессионального профиля и экзамен по пониманию и написанию текстов на японском языке.

Тест BJT . Экзамен на знание делового японского языка (BJT, Business Japanese Proficiency Test; яп. ビジネス日本語能力テスト бидзинэсу нихонго но:рёку тэсуто ) используется в качестве стандарта для набора и оценки персонала в компаниях, а также в качестве квалификации для подтверждения владения японским языком при поступлении в университеты и аспирантуру. В последние годы увеличивается количество иностранцев, сдающих этот экзамен – бизнесмены, стремящиеся к карьерному росту, студенты, желающие поступить в японские компании. Для иностранцев сертификат BJT учитывается наряду с основным квалификационным экзаменом на знание японского языка Норёку сикэн 13.

Бунсё:кэн . Тест на способность к пониманию и написанию предложений ( 文章検 бун-сё:кэн , англ. Sentence Inspection ) оценивает способность понимать информацию, заложенную в тексте, а также умение изложить свои мысли, используя широкий словарный и иероглифический запас. За исключением BJT, экзамены в основном предназначены для японцев.

Централизованный экзамен. Абитуриенты, поступающие в государственные и муниципальные вузы, сдают единый государственный «Централизованный экзамен» ( センター試験 сэнта: сикэн ) 14, включающий тесты по японскому языку, математике, физике, обществоведению и английскому языку, вне зависимости от факультетов. Экзамен проводится одновременно в экзаменационных центрах по всей стране в течение двух дней, субботы и воскресенья в середине января.

По результатам этого экзамена абитуриенты получают возможность сдавать вторичные экзамены в выбранные ими университеты и, если успешно их сдают, зачисляются на первый курс. Однако бывает, что результаты, полученные на «Централизованном экзамене», не дотягивают до проходного балла, и тогда к сдаче экзаменов в государственные университеты абитуриенты не допускаются, хотя это не мешает им поступать в частные университеты. Экзамен сдает около 550 тысяч человек в год.

Тест RST. Популярность в Японии набирает тест RST (Reading Skill Test) для измерения уровня понимания текста, созданный Араи Норико, профессором Национального института информатики 15. Подобные тесты создавались с начала 1990-х гг., но уникальной особенностью нового RST является то, что он предназначен для анализа языковых навыков не только людей, но и искусственного интеллекта. Результаты теста, наряду с оценкой уровня грамот- ности испытуемых, покажут, какие задания (на лексику, на структурный разбор или на логику) труднее других поддаются решению для машин.

Это необязательное исследование, но все больше учебных заведений заинтересовано в его проведении. В задания включены предложения из учебников и словарей для учащихся школ средней и старшей ступени, а также газетных статей. Неспособность выполнить тест свидетельствует об отсутствии понимания смысла текстов в учебниках, словарях и газетах.

В тесте RST профессора Араи используется шесть видов заданий: 1. Определение смысла указательных местоимений «то / это», пропущенного подлежащего или дополнения; 2. Выявление подлежащего и определения; 3. Умение делать выводы на основе имеющегося предложения с помощью логики и здравого смысла; 4. Идентификация понятий, соответствующих прочитанному определению; 5. Оценка синонимичности двух предложений; 6. Поиск графического изображения, соответствующего смыслу предложения.

Приведем для примера варианты заданий 1 и 2 в переводе на русский язык:

Вариант задания 1.

V Имя «Алекс» может быть как мужским, так и женским. Это сокращенный вариант женского имени «Александра» и мужского имени «Александр».

Выберите правильный вариант ответа:

Сокращенный вариант от «Александра» – это ( )

1) Алекс 2) Александр 3) мужчина 4) женщина

Вариант задания 2.

V В 1639 году бакуфу изгнало из страны португальцев и приказало даймё заняться охраной прибрежной зоны.

Одинаков ли смысл вышеприведенного предложения с указанным ниже? Выберите ответ «Одинаков» или «Отличается» .

В 1639 году португальцы были изгнаны за пределы Японии и бакуфу получило от даймё приказ об охране прибрежной зоны 16.

Пилотные исследования, проведенные на излете системы школьного образования под девизом «свободное обучение» ( ^^^ #W ютори кёику, до 2011-2012 гг.), показали достаточно пугающие результаты, затем они стали постепенно улучшаться. Профессор Араи считает, что если доля правильных ответов в тесте RST среди учащихся выпускного класса школы средней ступени достигнет 80 %, Япония может спокойно встречать приход 2030 года 17.

Помимо вышеприведенных, есть и много других стратегий повышения и измерения грамотности как на государственном, так и на частном уровне, и все они пользуются спросом.

Грамотность и дискриминация

Далее попытаемся выяснить, какое значение имеет грамотность в японском обществе. И если принять за истину заявленный уровень грамотности в 99 %, то кто составляет этот 1 % населения неграмотных в стране с обязательным начальным и средним образованием?

В абсолютных цифрах это, если брать в расчет население старше 15 лет, будет почти 1 млн 100 тысяч человек, но многие исследователи считают, что эта цифра сильно занижена 18. Официально в это количество входят в основном дискриминируемые меньшинства: социальные изгои (бураку), этнические корейцы, проживающие в Японии (дзайнити). По оцен- кам Института изучения прав человека и проблем освобождения бураку, около 10 % общин бураку и дзайнити неграмотны, особенно неграмотность высока среди пожилых людей 19. Детей бураку долго не принимали в государственные школы, а школы в поселках бураку слабо финансировались. До сегодняшнего дня доступ к образованию, особенно к высшему образованию, для бураку и дзайнити остается ниже среднего. Эта ситуация приводит к воспроизводству социального неравенства и социальной стигмы. В Японии неграмотность связана с унижением. Социолог Суми Томоюки приводит в пример случай с женщиной, которая не смогла написать свое имя на стойке регистрации в больнице и была публично осмеяна медсестрами [Суми, 2012. С. 198–206].

Лидеры бураку долгое время при поддержке ЮНЕСКО в рамках Освободительного движения бураку с 1960-х гг. инициировали «Движение за распространение грамотности» ( 識字 運動 сикидзи ундо: ). Они полагали, что овладение грамотностью должно помочь преодолеть унизительное положение бураку в обществе, открыть дорогу к беспроблемной социализации. Это движение охватило и другие этнические меньшинства в Японии: дзайнити , старшее поколение айнов и жителей Рюкю. В контексте Освободительного движения бураку понятие «грамотность» обычно переводится словом сикидзи ( 識字 букв. «знающие буквы»), в отличие от общепринятого заимствованного термина リテラシー ритэраси (англ. Literacy). «Движение за распространение грамотности» подняло вопрос о правах человека в Японии и в значительной мере повлияло на проблему предоставления равных возможностей в государственном среднем образовании.

К числу полностью или частично неграмотных в Японии относятся люди с физическими недостатками (слабослышащие, слабовидящие, умственно неполноценные). Долгое время инвалиды вообще не были включены в систему образования. Их проблемы с грамотностью не были учтены, в частности, в 1948 г., когда проводилось исследование ЮНЕСКО, чтобы японское правительство могло похвастаться высочайшим уровнем грамотности [Кадоя, Абэ, 2010].

Проблемы с грамотностью нередко возникают у японцев, которые родились или выросли за границей; у тех, кто бросил японскую систему образования по какой-либо причине; у людей, не имеющих навыков работы с современными базами данных, и т. д. С точки зрения современной теории функциональной грамотности они не достигают необходимого уровня. Не достигают его по большей части и иностранцы, как минимум более двух миллионов человек, проживающих постоянно или временно в Японии, и, видимо, не достигнут новые мигранты, которые все более интенсивно прибывают в Японию.

В этих условиях возможны две стратегии. Одна из них на сегодняшний день является доминирующей и активно проводилась в жизнь вплоть до последнего десятилетия. Грамотность понимается как совокупность компетенций, приобретенных в процессе полного цикла обучения, то есть грамотность взрослого члена общества может быть только полной. Существует определенная планка грамотности, измеряемая установленными тестами, и все, не достигшие этой планки, подвергаются социальному отвержению и стигматизации. Эта стратегия выглядит на первый взгляд прогрессивной, несущей благо, поскольку требует, чтобы неграмотные люди учились и изменились, но ведь кто-то не может измениться, а кто-то имеет пределы изменения.

Другая стратегия получила развитие только в последнее десятилетие под названием «Новая волна» языковой политики [Otomo, 2016. P. 735–736]. Создатели этой стратегии предлагают признать, что существуют варианты грамотности, альтернативная грамотность. Людям, которые испытывают сложности, например, инвалидам, необходимо предоставить возможности элементарного доступа к информации и участия в общественной жизни. Для этих це- лей была, в частности, предложена концепция «простого японского языка» (сокр. ПЯЯ) 20. «Простой японский» является упрощенным языком, в котором используется ограниченный словарный запас и элементарная грамматика. Чтение иероглифов обычно подписано сверху азбукой. Поэтому иностранцам легче понять предложение или текст на ПЯЯ, чем на обычном японском языке. Вначале ПЯЯ был создан как средство предоставления информации иностранцам, плохо знающим японский, во время стихийных бедствий. Вскоре целевое использование ПЯЯ было значительно расширено для использования в повседневной жизни, для обучения слабослышащих и людей с умственными отклонениями. Был создан и учебник ПЯЯ [См.: Фролова, 2018]. Теория альтернативной грамотности тоже устанавливает определенную планку, только опускает ее значительно ниже, охватывая с помощью ПЯЯ практически все слои населения Японии.

Заключение

Японская письменность, без сомнения, выступает как культурный инструмент, обеспечивающий повседневную жизнь японцев. Овладение всеми аспектами функциональной грамотности – трудное и неизбежное бремя молодежи в Японии. Все те, кто не прошел через этот опыт, через «экзаменационный ад», неизбежно рассматриваются как культурные аутсайдеры. Грубоватый термин гайдзин 外人 (букв. «человек извне»), который используется многими японцами для обозначения иностранных граждан, указывает на большую психологическую дистанцию между японцами и иностранцами. Иностранцев относят к «культурным Другим», и эта инаковость в основном означает пребывание вне мира японского языка.

С этой точки зрения грамотность в Японии является культурным ресурсом, который может привести к социальной изоляции и дискриминации. Рассмотрение грамотности в контексте общедоступности информации, изменение существующей парадигмы «насилия грамотностью», является новым и долгожданным подходом, «Новой волной» языковой политики. На вопрос, что значит быть грамотным в Японии сегодня, можно ответить: это означает быть социально признанным, полностью социализированным членом общества, со всеми правами, навыками и умениями в повседневной жизни. Что будет означать «быть грамотным» в Японии завтра, покажет время.

Материал поступил в редколлегию Received 07.05.2020

Список литературы "Новая грамотность" и "новая волна" языковой политики в Японии

- Бунеев Р. Н. Понятие функциональной грамотности // Образовательная программа "Школа 2100", Педагогика здравого смысла: Сб. материалов / Под науч. ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс; Изд. Дом РАО, 2003. С. 34-36.

- Фролова Е. Л. На пути к мультикультурализму в Японии - популяризация "простого японского языка" // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2019. Т. 18, № 10: Востоковедение. С. 66-78.

- Mashiko Hidenori. Script and orthography problems // Routledge handbook of Japanese sociolinguistics. Ed. by P. Heinrich and Y. Ohara. New York, NY, Routledge, 2019, p. 315-325.

- Otomo Ruriko. New Form of National Language Policy? The Case of the Economic Partnership Agreement (EPA) in Japan. The Asia-Pacific Education Researcher, 2019, no. 25 (5), p. 735-742.

- Otomo Ruriko. Language Policy and Planning // Routledge Handbook of Japanese Sociolinguistics. Ed. by P. Heinrich and Y. Ohara. New York, NY, Routledge, 2019, p. 315-325.

- Абэ Ясуси. Котоба-но бариафури - дзё:хо хосё: то комюникэ:сён-но сё:гайгаку [あべやすし。ことばのバリアフリー-情報保障とコミュニケーションの障害学]. Безбарьерность языка - исследование доступности предоставления информации и коммуникации для лиц с ограниченными возможностями. Токио: Сэйкацу сёин, 2015. 202 с. (на яп. яз.)

- Кадоя Хидэнори, Абэ Ясуси. Сикидзи-но сякай гэнгогаку [かどやひでのり, あべやすし識字の社会言語学]. Социолингвистика грамотности. Токио: Сэйкацу сёин, 2010. 372 с. (на яп. яз.)

- Суми Томоюки. Сикидзи синва-о ёмитоку - "сикидзирицу 99 %"-но куни, Нихон то иу идэороги [角知行。識字神話を読み解く]. Расшифровка мифа о грамотности - идеология Японии как страны с уровнем грамотности 99 %. Токио: Акаси сётэн. 2012. 256 с. (на яп. яз.)