Новая хронология и культурная атрибуция археологических комплексов памятника Мойлтын Ам (Центральная Монголия)

Автор: Хаценович А.М., Рыбин Е.П., Базаргур Д., Марченко Д.В., Ге дЖ., Долгушин И.Д., Шевченко Т.А., Когай С.А., Гунчинсурэн Б., Олсен дЖ.У.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Территория, занимаемая современной Монголией, являлась естественным перекрестком путей миграции древнего человека на восток и юг. И хотя предполагается, что восточная часть Центральной Азии была освоена еще в нижнем палеолите, достоверные свидетельства, снабженные серией радиоуглеродных дат, существуют для эпизодов ее заселения человеком в финальном среднем и верхнем палеолите. При этом заселение Центральной Монголии в среднем палеолите, зафиксированное в долине р. Орхон, также не имеет надежного хронометрического определения, и индустрии с леваллуазским компонентом имеют здесь и в Гобийском Алтае достаточно поздние даты, около 30 000 л.н. и моложе. С 2018 г. Российско-Монгольско-Американская экспедиция проводит геохронологическое исследование в долине Орхона, целью которого является надежное датирование и стратиграфическая позиция леваллуазских индустрий. Изучение памятника Мойлтын ам показало, что материал в литологических слоях был переотложен, и полученные даты подтверждают это. В результате раскопок 2019 г. была получена репрезентативная коллекция леваллуазских продуктов расщепления, произведенных в рамках однонаправленного и бипродольного конвергентных острийных методов, а также параллельного отщепового расщепления. Тем не менее индустрию, представленную в горизонтах 4, 5 и 6, нельзя отнести к среднему палеолиту. Она представляет собой начальный верхний палеолит с каменным производством, базирующимся на гальках из аллювия. Отсутствие находок, относящихся к среднему палеолиту, может быть объяснено редуцированными отложениями в стратиграфии вниз по склону, не включающими слой со среднепалеолитическим горизонтом.

Центральная азия, монголия, начальный верхний палеолит, леваллуа, мойлтын ам, датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145145054

IDR: 145145054 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.269-275

Текст научной статьи Новая хронология и культурная атрибуция археологических комплексов памятника Мойлтын Ам (Центральная Монголия)

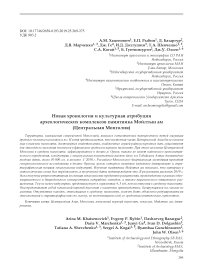

В 2019 г. совместной Российско-Монгольско-Американской археологической экспедицией было продолжено изучение памятника Мойл-тын ам в Центральной Монголии. Он расположен на второй надпойменной террасе р. Орхон, в месте впадения пересохшей р. Тола. Памятник, открытый в 1949 г. академиком А.П. Окладниковым, подвергся значительным разрушениям за последние десятилетия в связи со строительством моста и разработкой небольшого карьера для нужд местного населения. Сохранилась полоса непотревоженных отложений памятника шириной ок. 2,5 м между дорогой и карьером (рис. 1, 1). Стоянка изучалась в несколько этапов: 1960–1964 гг. – А.П. Окладниковым и В.Е. Ларичевым; 1985–1986 гг. – А.П. Деревянко и В.Т. Петриным; 1996–1997 гг. – французской экспедицией под руководством Ж. Жо-бера [Окладников, 1981; Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010; Jaubert et al., 2004]. Идентифицировать старые раскопы и прирезаться к ним не удалось. В 2018 г. нами был заложен шурф размером 2 × 1 м, отложения которого включали 6 литологических слоев, каждый из которых, по нашему предварительному определению, содержал отдельный археологический горизонт [Хаценович и др., 2018]. Горизонт 1 – современная почва – заключал в себе разновременные находки, о ставленные в период почвообразования в голоцене, а также ранее экспонированные палеолитические артефакты. Горизонты 2–4 содержали леваллуазскую индустрию, в горизонтах 5 и 6 были сделаны только единичные находки.

Мойлтын ам был первым палеолитическим стратифицированным памятником, открытым в Монголии (всего их около де сятка на данный момент, с различной степенью сохранности культурных слоев), и на основе культурно-хронологической последовательности, выявленной по его материалам, А.П. Окладниковым была по строена первая периодизационная схема этапов палеолита в этой стране. Последующие раскопки ее уточнили и дополнили, но ряд важнейших исследовательских вопросов, поставленных в ходе изучения, остались без ответа. Прежде всего, не ясна степень влияния сохранности культурных слоев на последовательность и хронологию археологических комплексов. Присутствие леваллуазской индустрии в финальноплейстоценовом слое 2, а также ее нахождение в «среднепалеолитическом комплексе» вместе с пластинами, пластинками и верхнепалеолитическими типами орудий вызывает вопросы об инситности слоев и типологической атрибуции

Рис. 1. Вид на памятник Мойлтын ам ( 1 ) и распределение находок в его слоях, западный профиль раскопа 2019 г. ( 2 ).

археологического материала. Во-вторых, отсутствие органического материала в слоях не позволяло определить представительную серию радиоуглеродных дат. Были получены хронометрические определения для слоя 2 (раскопки В.Т. Петрина) – 18 830 ± 290 л.н. (СОАН-8156) [Рыбин, Хацено-вич, Кандыба, 2016] и для слоя 4 (раскопки Ж. Жо-бера) – 20 240 ± 300 л.н. (Gif-10857) [Bertran et al.,

2003], которые свидетельствуют о нарушении сохранности слоев.

По итогам работ 2018 г. была получена радиоуглеродная дата для слоя 2, а также серия дат, установленных с помощью оптически стимулируемого люминесцентного датирования (ОСЛ), для всей последовательности слоев. Вместе с результатами анализа каменной индустрии это вызвало еще больше вопросов, поскольку возрастные определения не соответствовали результатам технико-типологического изучения комплексов.

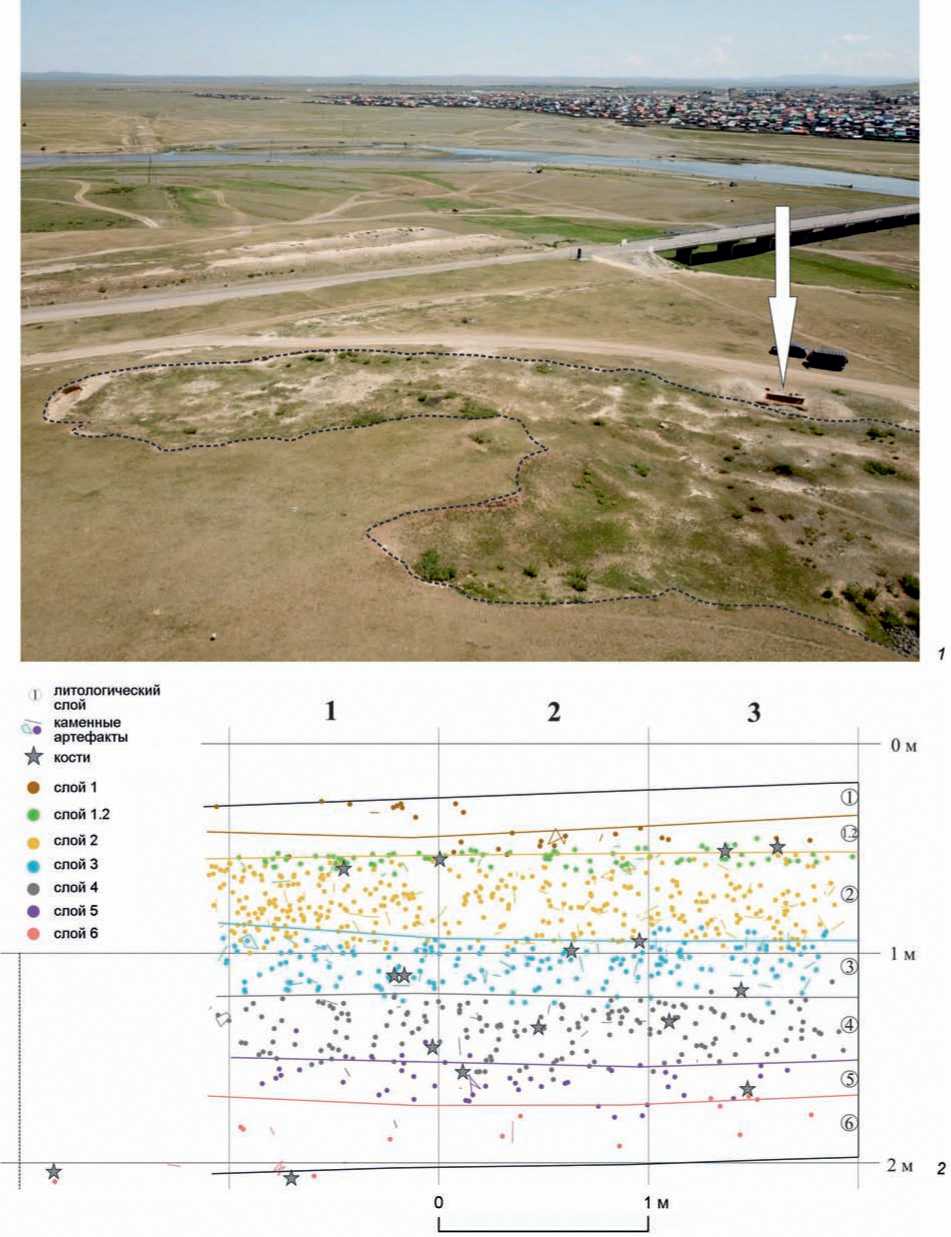

В 2019 г. нами был заложен раскоп 3 × 2 м, северная стенка которого соединялась с шурфом 2018 г. Раскопки проводились с использованием тахеометра Leica TS 302 для фиксации находок, планиграфических структур, поверхностей литологических слоев и т.д. Методика раскопок подразумевает снятие координат индивидуальных находок и костей длиной свыше 2 см, уровня отбора грунта для каждого ведра, с последующим его сухим просевом через сита с размером ячеи 4 меш. Вместе с каждой костью отбирались образцы грунта на анализ стабильных изотопов. Стратиграфическая ситуация соответствует описанной нами ранее [Хаценович и др., 2018], в ходе раскопок были выявлены многочисленные нарушения цело стно сти слоев в результате антропогенной деятельности и биотурбаций (рис. 2). У южной стенки, в слоях 1.2 и 2 была выявлена яма неизвестного назначения, а в ней – бронзовый двухло-

Рис. 2. Биотурбации в стратиграфическом профиле южной стенки раскопа 2019 г.

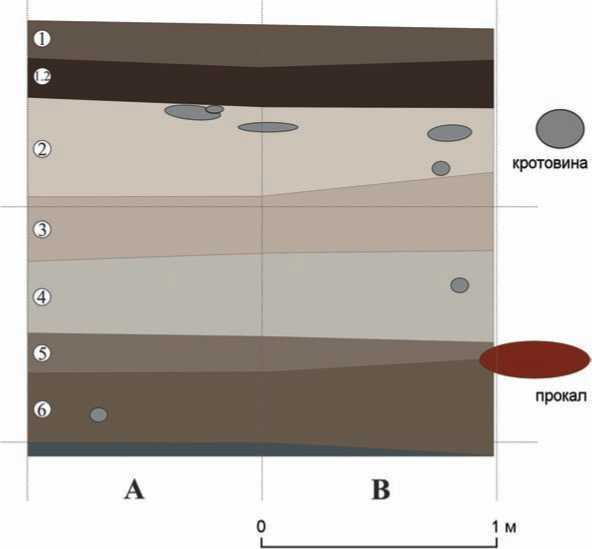

пастной втульчатый наконечник скифского типа (длина 2,2 см) (рис. 3, 1 ).

Большая часть артефактов находится во взвешенном состоянии (см. рис. 1, 2 ). Стерильных прослоек между культурными горизонтами не наблюдается. В целом, в северной части раскопа концентрация культурных остатков выше, чем в южной. Находки костей чаще всего приурочены к уровням залегания крупных глыб. По всей площади раскопа (за исключением северо-восточного угла) распространены кротовины. Горизонт 1 представлен единичными находками, залегавшими в дерновом слое. Под несколькими блоками породы залегает прослойка 1.2, плотная глинистая линза мощностью ок. 0,1 м, артефакты в ней преимущественно небольших размеров, присутствуют вертикально стоящие находки. С этой прослойкой связаны фаунистические остатки. Горизонт 2 является самым мощным (до 0,4 м) и насыщенным культурным материалом. Верхняя его часть наиболее подвержена биотурбации (см. рис. 2). Горизонты 2 и 3 характеризуются схожей ориентацией удлиненных артефактов (север– юг). Границу между этими горизонтами маркируют несколько глыб, на одном уровне с которыми была обнаружена кость крупного быка. Помимо каменных изделий в горизонте 3 (мощность ок. 0,25 м) также присутствуют фаунистические остатки. В горизонте 4 преобладает восточная ориентация удлиненных артефактов. Большая часть находок сосредоточена в верхней части горизонта, нижняя его часть характеризуется более низкой концентрацией артефактов в сочетании с крупными глыбами породы. В этой части горизонта встречена одна кость. В горизонтах 5 и 6 небольшое количество находок. В горизонте 5 встречено два фрагмента костей. Горизонт 6 был разобран вплоть до глыбовника, над верхней границей которого залегали две кости.

Всего коллекция индивидуальных находок насчитывает 973 каменных артефакта.

Коллекция находок нижнего горизонта 6 малочисленна и насчитывает 18 предметов, среди которых – преформа плоскостного нуклеуса на вытянутой гальке с оформленным ребром и медиальный фрагмент ретушированной пластины (рис. 3, 2 ). Горизонт 5 включал 47 находок, представляющих собой преимущественно отщеповую индустрию. Среди предметов с вторичной обработкой выделяются зубчато-выемчатое орудие на леваллуазском отщепе и ретушированный отщеп (рис. 3, 3 ).

Рис. 3. Находки 2019 г. из археологических горизонтов памятника Мойлтын ам.

1 – бронзовый наконечник двухлопастной втульчатый скифского типа (гор. 1); 2 – ретушированная пластина (гор. 6); 3 – ретушированная пластина (гор. 5); 4 – комбинированное орудие для грубой обработки; 5 – ретушированный леваллуазский отщеп; 6 – концевой скребок; 7 – леваллуазское атипичное острие (гор. 4); 8 – леваллуазский отщеп; 9 – леваллуазское ретушированное острие (гор. 3); 10 – леваллуазское атипичное острие; 11 – леваллуазское ретушированное острие; 12 – концевой скребок с носиком; 13 – леваллуазский отщеп; 14 – ретушированная полуреберчатая пластина (гор. 2).

Горизонт 4 содержал достаточно представительную коллекцию – 196 экз. Технические сколы свидетельствуют об оформлении ребер у нуклеусов и вместе со следами подправки на остаточных ударных площадках сколов об интенсивной подготовке припло-щадочной зоны расщепления. Нуклеусы плоскостные, для отщепов, в т.ч. удлиненных. Присутствует единственный экземпляр торцового нуклеуса, с которого мелкопластинчатые заготовки со средним показателем ширины 5–7 мм производились в бипро-дольной системе. В индустрии сколов преобладают отщепы, при этом пластины занимают в ней 18 %. Наиболее яркой чертой является наличие здесь продуктов леваллуазского острийного однонаправленного расщепления (метод 4, согласно выделенным для территории Монголии методам леваллуазского расщепления [Rybin, Khatsenovich, 2018], рис. 3, 5, 7 ). Основным сколом-заготовкой для орудий являлись пластины, на них оформлены концевой скребок, шиповидное изделие, комбинированное орудие для грубой обработки, ретушированные сколы, присутствует леваллуазское атипичное ретушированное острие (рис. 3, 4, 6 ).

Коллекция горизонта 3 насчитывает 210 экз. каменных артефактов, процент пластин близок к показателю горизонта 4. Технические снятия свидетельствуют о применении таких технологических приемов, как подготовка и снятие ребра пластинчатыми сколами, поддержание выпуклости фронта. Техника скола характеризуется интенсивной подправкой приплощадочной зоны расщепления методом обратной редукции и снятием карниза. Орудийный набор невыразителен и характеризуется преимущественно ретушированными пластинами и отщепами (рис. 3, 8, 9 ).

Наиболее яркий и в то же время порождающий множество вопросов археологический комплекс включал в себя горизонт 2. Коллекция содержит наиболее выразительный леваллуазский компонент, свидетельствующий о применении трех методов – острийного однонаправленного и бипродольного конвергентных методов и отщепового параллельного метода. Специфической особенностью является использование в леваллуазском расщеплении на Мойлтын ам технических приемов, характерных для производства крупных пластин начального верхнего палеолита Северной Монголии. При этом технические возможности при редукции леваллу-азских нуклеусов были ограничены размерами исходного сырья – сильно окатанных галек из Орхо-на. Это ставило человека перед необходимостью миниатюризации целевых сколов-заготовок. Так, здесь было найдено леваллуазское острие длиной всего 32 мм (рис. 3, 11 ). Орудийный набор в целом более вариативен, чем представленные в нижележа-274

щих горизонтах, и включает такие типы, как ретушированные леваллуазские острия, скребла, концевые скребки, ретушированные пластины и отщепы (рис. 3, 10, 12–14 ).

Коллекции горизонтов 1.2 и 1 малочисленны, природа их формирования вызывает вопросы, и, скорее всего, они представляют собой разновременный материал конца плейстоцена – голоцена.

Все горизонты памятника Мойлтын ам имеют свою специфику погребения материала. Проведенное ОСЛ-датирование показало, что осадконакопление началось здесь несколько позднее, чем ранее предполагаемый возраст оставления культурных о статков нижних горизонтов, а именно после 40 000 л.н. Слои 6, 5 и 4 указывают на достаточно быстрое и, скорее всего, одномоментное погребение, слои различаются скорее по сортировке материала. Горизонт 3 отделен от ниже- и вышележащих горизонтов значительными перерывами в осадконакоплении. Осадконакопление слоя 2 относится ко времени после последнего ледникового максимума, но в то же время археологический материал, содержащийся в нем, включая ле-валлуазскую индустрию, типологически выглядит значительно старше. Вероятно, здесь имело место сползание слоя с этим комплексом и последующая денудация отложений. В последствие материал снова был погребен, причем отложения слоя 2 говорят о том, что это был очень холодный и сухой период. Неоднократное переотложение подтверждается двумя фактами. Во-первых, артефакты покрыты и патиной, и карбонатной коркой с обеих сторон. Как правило, в Монголии, когда артефакт остается на поверхности, сверху он патинизируется, а снизу образуется карбонатная корка. Ситуация с горизонтом 2 указывает, что артефакты неоднократно меняли свое положение. Во-вторых, нами была получена дата по кости, найденной в этом горизонте в шурфе 2018 г. – 32 460 ± 620 л.н. (AA112827, 36 400–33 250 кал. л.н.; кривая IntCal13, программа OxCal). Пробоподготовка образца с применением ультрафильтрации и датирование осуществлялись в АМС-лаборатории Университета Аризоны, Тусон, США. Калиброванная радиоуглеродная дата из горизонта 2 близка ОСЛ-датам, полученным для слоев 4, 5 и 6, и, хотя по единственной дате невозможно связать время существования индустрии горизонта 2 с представленной в горизонтах 4–6, косвенно это подтверждает наше предположение. Дополнительное ОСЛ-датирование и представительная серия радиоуглеродных дат позволят решить этот вопрос.

Также под вопросом остается инситность материала в слоях 4–6. Согласно ОСЛ-датированию, они синхронны, что может говорить об одномо- ментном перемещении материала в результате геологических процессов. В 2019 г. при отборе ОСЛ-образцов было обнаружено кострище, уходящее в продольный разрез восточной стенки раскопа. Оно стоит вертикально в слое, в нем обнаружены три артефакта и маленький фрагмент обгоревшей кости. Определение возраста угля из него может дать по крайней мере один уверенно датированный эпизод заселения. В этом же горизонте была найдена целая бусина из скорлупы страуса.

Таким образом, предварительно можно заключить, что материалы памятника Мойлтын ам являются переотложенными в большей (горизонт 2) или меньшей (горизонты 4–6) степени. На нашем участке памятника комплекс среднего палеолита не выявлен. Представленную в горизонтах 4–6 индустрию можно рассматривать как начальный верхний палеолит на базе галечного сырья, что подтверждается специфической техникой скола. Возможно, материал горизонта 2 также является частью этого комплекса. Все предварительные выводы еще нуждаются в верификации.

Полевые исследования выполнены за счет гранта РНФ (проект № 19-18-00198), аналитическая часть за счет гранта РФФИ (проект № 19-59-44010), радиоуглеродное и ОСЛ-датирование – Дже Цонкапа Эндаумент, Университет Аризоны, г. Тусон.

Список литературы Новая хронология и культурная атрибуция археологических комплексов памятника Мойлтын Ам (Центральная Монголия)

- Деревянко А.П., Кандыба А.В., Петрин В.Т. Палеолит Орхона. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. - 384 с

- Окладников А.П. Палеолит Центральной Азии. Мойлтын ам. - Новосибирск: Наука, 1981. - 460 с

- Рыбин Е.П., Хаценович А.М., Кандыба А.В. Палеолитическое заселение Монголии: по данным абсолютной хронологии // Изв. Алт. гос. ун-та. - 2016. - № 2. С. 245-254

- Хаценович А. М., Рыбин Е.П., Олсен Д. В., Гунчинсурэн Б., Базаргур Д., Марченко Д.В., Когай С.А., Кравцова Н.С., Шелепаев Р.А., Шелепов Я.Ю., Шевченко Т. А. Новый цикл исследований на памятнике Мойлтын ам в Центральной Монголии // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - Т. XXIV. - С. 169-173

- Bertran P., Fontugne M., Jaubert J. Permafrost aggradation followed by brutal degradation during the upper Pleniglacial in Mongolia: the probable response to the H2 Heinrich event at 21 kyr BP // Permafrost Periglac. Process. 2003. - N 14. - P. 1-9

- Jaubert J., Bertran P., Fontugne M., Jarry M., Lacombe S., Leroyer C., Marmet E., Taborin Y., Tsogtbaatar B., Brugal J.P., Desclaux M., Poplin F., Rodiere J., Servelle C. Le Paleolithique superieur ancien de Mongolie: Dörölj 1 (Egiin Gol). Analogies avec les donnees de l'Altai et de Siberie // Acts of the XIVth UISPP Congress, University of Liege, Belgium, 2-8 September 2001. Section 6: Le Paleolithique Superieur. - Oxford: Archaeopress, 2004. - P. 225-241

- Rybin E.P., Khatsenovich A.M. Middle and Upper Paleolithic Levallois technology in eastern Central Asia // Quaternary Intern. - 2020. - In press