Новая классическая монография о геологии Западного Урала

Автор: Ибламинов Р.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: В мире книг

Статья в выпуске: 3 (12), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рецензируется новая монография о вендских отложениях западного склона Среднего Урала «Осадочные системы сылвицкой серии (верхний венд Среднего Урала)» (авторы: Д.В. Гражданкин, А.В. Маслов, М.Т. Крупенин, Ю.Л. Ронкин). Монография отвечает стандартам современной геологической науки, сочетающей полевые наблюдения с прецизионными методами исследования вещества.

Венд, западный урал, монография, рецензия

Короткий адрес: https://sciup.org/147201057

IDR: 147201057 | УДК: 553.2

Текст обзорной статьи Новая классическая монография о геологии Западного Урала

Д.В. Гражданкин А. В. Маслов М.Т. Крупенин ЮЛ. Ронкин

ОСАДОЧНЫЕ СИСТЕМЫ СЫЛВИЦКОЙ СЕРИИ

Верхний венд Среднего Урала

Геология западного склона Урала содержит много сложных проблем, касающихся истории развития, тектоники, магматизма и др. Однако главной проблемой, от корректного решения которой зависит раскрытие остальных вопросов геологии, является проблема стратиграфии и возрастного датирования фаунистически «немых» толщ горных пород, залегающих ниже охарактеризованного остатками организмов палеозоя (девона, силура, ордовика). В 50-х гг. прошлого века велись острые дискуссии о том, к какой геологической системе отнести данные породы – к палеозойской или докембрийской. Геолого-съёмочные работы, выполненные в 50–60-х гг. ХХ в. сотрудниками Пермского геологоразведочного треста, в которых главная роль принадлежала Е.Ф. Пинеги-ну, С.В. Младших, Б.Д. Аблизину, А.М. Курбацкому, Ф.А. Курбацкой, А.М. Зильберману, позволили детально стратифицировать названные толщи и выделить на западном склоне Среднего Урала рифей-ско-вендский комплекс [1]. Обобщение полученных материалов дало возможность профессору Пермского университета Ф.А. Курбацкой выделить геологические формации и на этой основе восстановить палеотектонические обстановки восточной окраины Русской плиты в позднем докембрии [4]. Среди рифейских формаций ею, вслед за исследованиями Б.М. Келлера на Южном Урале (1973), был выделен цикличный ряд формаций на Сред-

нем Урале: фалаховая, переходносланцевая и карбостромовая. Среди горных пород, отнесённых к венду, Ф.А. Курбацкая выделила две формации: нижнюю вулканогенно-осадочную спарагмитовую и верхнюю флишоидно-молассоидную.

Дальнейшее изучение вендских пород в пределах Восточно-Европейской платформы заставило исследователей вновь обратить внимание на геологические разрезы венда западного склона Среднего Урала, рассматривая их в качестве опорных для венда всей ВосточноЕвропейской платформы. По этой причине авторы рассматриваемой монографии [2] выбрали описанные разрезы в качестве одного из главных предметов исследования и подвергли их детальному и комплексному изучению.

Работа написана коллективом, включающим трёх представителей Института геологии и геохимии УрО РАН: А.В. Маслова, М.Т. Крупенина и Ю.Л. Ронки-на, а также представителя Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Д.В. Гражданкина. Примечательно включение в число авторов Ю.Л. Ронкина - известного специалиста по геохимии изотопов.

Книга открывается объемным предисловием академика Б.С. Соколова, который ещё в начале 50-х гг. ХХ в. предложил выделять вендский комплекс в чехле Русской плиты.

Монография построена весьма логично. Во введении даётся общая постановка вопроса, излагается история изучения венда в России, показано положение геологических разрезов выделяемой на Урале сылвицкой серии венда.

В первой главе приведено детальное описание исследованных авторами обнажений пород старопечнинской, перева-локской, чернокаменской и усть-сылвицкой свит сылвицкой серии. Глава прекрасно иллюстрирована фотографиями обнажений, горных пород, остатков организмов. Сделано их сопоставление с описаниями Б.Д. Аблизина.

Вещественному составу пород посвящена вторая глава. На основе подробных описаний, выполненных ранее в основном Ф.А. Курбацкой, приводится литологическая и минералогическая характеристика песчаников. Однако для исследования тонкозернистых пород авторы применили самые современные методы исследования вещества, включая оптический, рентгенофазовый, термический и химический анализы.

Результаты исследований, описанных в первых двух главах, позволили авторам подойти к решению вопроса о фациях и фациальной изменчивости изученных пород. Авторами выделено семь фаций, дано детальное описание каждой и выполнена интерпретация наблюдений. Среди горных пород подтверждено присутствие тех, которые формировались в палеогляциаль-ных условиях седиментации.

После фациального анализа авторы переходят к формационному анализу отложений сылвицкой серии (гл. 4). Они полагают, что состав серии отвечает шлировой формации как парагенезу прибрежноморских отложений, накопившихся в условиях прогибания области седиментации.

В 5-й главе даётся макропалеонтологи-ческая характеристика сылвицкой серии, описаны следы организмов, обнаруженные ранее исследователями и авторами работы. Отмечается, что в составе ориктоценозов сылвицкой серии обнаружены следы представителей вендской (эдиакар-ской) макробиоты, которая фиксирует узкий интервал геологического времени 575 - 544 млн лет. Этот интервал, в общем, отвечает верхнему венду.

Авторами выполнены геохимические исследования пород сылвицкой серии с упором на тонкозернистые алюмосило-кластические породы, изученные с наибольшей детальностью. Применены самые современные методы анализов макро- и микроэлементов. Это позволило выявить литогеохимические индикаторы среды формирования отложений (гл. 6, 7). Выдвинуто предположение о гляциальных условиях образования и о преобладании пород кислого состава в области сноса. Сделаны выводы об отсутствии влияния эксгалятивных компонентов на процессы осадконакопления и о формировании осадков в условиях опресненного или даже пресноводного бассейна.

Завершается характеристика сылвиц-кой серии описанием результатов изотопно-геохронологических исследований. С помощью самых современных технологий (в т.ч. микрозонда SHRIMP II) U-Pb методом определен абсолютный возраст Троицкого массива граносиенитов, который, как предполагалось ранее, предшествовал формированию сылвицкой серии. Было установлено, что наиболее вероятный возраст становления массива 671 ± 24 млн лет, что отвечает верхнему рифею. Эти исследования позволили получить ответ на дискутировавшийся ранее вопрос о докембрийском или палеозойском [3] времени формирования пород троицкого магматического комплекса. На основе анализа «ядер» цирконов массива установлен возраст протолита – 801 ± 53 млн лет. Сделан вывод о том, что возраст Троицкого массива не может быть использован для определения времени формирования сылвицкой серии.

Авторы обратили свои взоры на тонкие прослои туфов, присутствующие в разрезе серии. Был выполнен их детальный минералогический анализ, сделан вывод, что исходная пирокластика имела средний или основной состав. Из пепловых прослоев были извлечены и проанализированы цирконы. Среди разнообразия цирконов были выделены вулканогенные, возраст которых (557 ± 37 млн лет) согласуется с геологическими данными. Остальные цирконы с возрастами порядка 680 млн лет, по-видимому, поступали из магматических комплексов рифея и венда, залегающих среди нижележащих толщ.

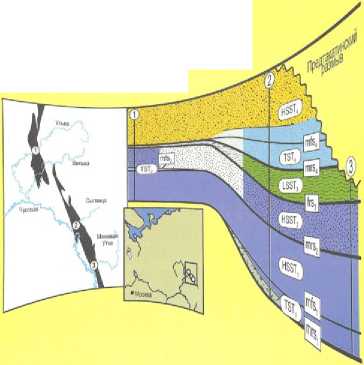

Весьма ценным в работе является то, что авторы не остановились на характеристике уральских разрезов. Они рассмотрели положение Среднеуральского сегмента в составе поздневендского Мезенского палеобассейна (гл. 9). Сопоставив с помощью секвентной стратиграфии геологические разрезы Юго-Восточного Бело-морья, скважины Котлас и протрассировав латеральные фациальные ряды в направлении Среднего Урала, авторы осуществили корреляцию разрезов Беломо-рья и Среднего Урала. Выводы секвент-ной стратиграфии они подтвердили сопоставлением разультатов геохимической характеристики тонкозернистых пород поздневендского палеобассейна. Всё это позволило им восстановить архитектуру поздневендского Мезенского палеобассейна как предгорного бассейна перед воздымающимся Канино-Тиманским складчато-надвиговым поясом, который был основным источником сноса обломочного материала.

Анализ всего вышеописанного материала позволил авторам расчленить сыл-вицкую серию на четыре осадочные системы (ассоциации генетически взаимосвязанных геологических тел). Выделены старопечнинско-перевалокская осадочная система подводных илистых равнин, формирование которой происходило в трансгрессивной обстановке затопления ледовой территории, а сама седиментация имела гляциальный характер.

В условиях следующей инундационной обстановки формировалась вилухинская осадочная система продельты (основание чернокаменской свиты), смена её регрессивной обстановкой привела к формированию шурышской осадочной системы подводных конусов выноса. Начало эмер-сивной обстановки фиксируется синека-менско-кобылоостровской осадочной системой дельтовой равнины.

Монография содержит большое количество таблиц результатов химических анализов, она богато иллюстрирована фотографиями горных пород, остатков фауны и её следов.

Издание рецензируемой монографии – это веление времени. В условиях современного кризиса геологии она демонстрирует высокий уровень российской геологической науки.

Список литературы Новая классическая монография о геологии Западного Урала

- Аблизин Б.Д., Клюжина М.Л., Курбацкая Ф.А., Курбацкий А.М. Верхний рифей и венд западного склона Среднего Урала. М.: Наука, 1982. 138 с.

- Гражданкин Д.В., Маслов А.В., Крупенин М.Т., Ронкин Ю.Л. Осадочные системы сылвицкой серии (верхний венд Среднего Урала)». Екатеринбург: УрО РАН, 2010. 280 с.

- Ибламинов Р.Г., Лебедев Г.В. Вулканические комплексы магматических формаций западного склона Среднего и Северного Урала//Литосфера, 2006. № 1. С. 76-90.

- Курбацкая Ф.А. К вопросу о методике выделения осадочных формаций Западного Урала и металлогенической оценке их перспективности//Вестн. Перм. ун-та. 1997. Вып.4. Геология. С. 27-30.