Новая местная стратиграфическая схема для верхнекембрийско-ордовикских образований Пай-Хоя (Югорский полуостров)

Автор: Романов А.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 (277), 2018 года.

Бесплатный доступ

В данной работе представлена новая стратиграфическая схема для верхнего кембрия-ордовика Пай-Хоя, которая увязывает всю имеющуюся на данный момент информацию по осадочным и вулканогенным образованиям. Выделено два стратиграфических района в составе Пайхойской подзоны Лемвинской зоны для верхнедапинско-хирнантских образований. В составе Ямбпэйского района описаны отложения, которые можно отнести к переходным фациям между шельфовыми образованиями Елецкой зоны и глубоководными Лемвинской. В Центрально-Пайхойском районе описана новая североручейская свита в объеме верхней части ранее выделявшейся хенгурской свиты. Все местные стратиграфические подразделения приведены в соответствии со Стратиграфическим кодексом.

Пай-хой, югорский полуостров, ордовик, верхний кембрий, местная стратиграфическая схема, лакорсалинская свита, североручейская свита, оюский вулканогенно-осадочный комплекс, тарипатъяхинская свита, ямбпэйская свита, великореченская свита

Короткий адрес: https://sciup.org/149128705

IDR: 149128705 | УДК: 551.733.1 | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-1-12-18

Текст научной статьи Новая местная стратиграфическая схема для верхнекембрийско-ордовикских образований Пай-Хоя (Югорский полуостров)

Задачей данной статьи является суммирование имеющихся данных по составу и строению верхне-кембрийско-ордовикских отложений с обоснованием и приведением к нормам Стратиграфического кодекса новой стратиграфической схемы территории, отличной от принятой в легенде к Вайгачско-Пайхойской серии листов (далее СЛ).

Первые систематические геологические исследования на Пай-Хое были проведены в конце 1950-х годов, их результатом стали государственные геологические карты масштаба 1:200 000 первого поколения. Затем было проведено несколько тематических исследований, которые дополнили имеющиеся к тому моменту данные новой информацией по стратиграфии региона (под руководством В. Н. Бондарева). В конце 1960-х годов началась серия объектов по геологическому изучению центрального Пай-Хоя в масштабе 1:50 000 (ответственные исполнители: Ю. В. Жуков, О. В. Заборин, М. А. Маслов, А. С. Микляев, 12

В. И. Шляхов; неопубликованные данные, ссылки далее по тексту приведены в круглых скобках). В составе этих работ был проведен большой комплекс стратиграфических исследований. Информация именно этих исследований является основным источником для региональных стратиграфических построений и по сей день. В 1991 году был подготовлен отчет, где были описаны литогенетические особенности палеозойских формаций Пайхойской подзоны (отв. исполнитель В. В. Беляев). В отчете проведено сравнение имеющихся и вновь полученных данных по различным разрезам.

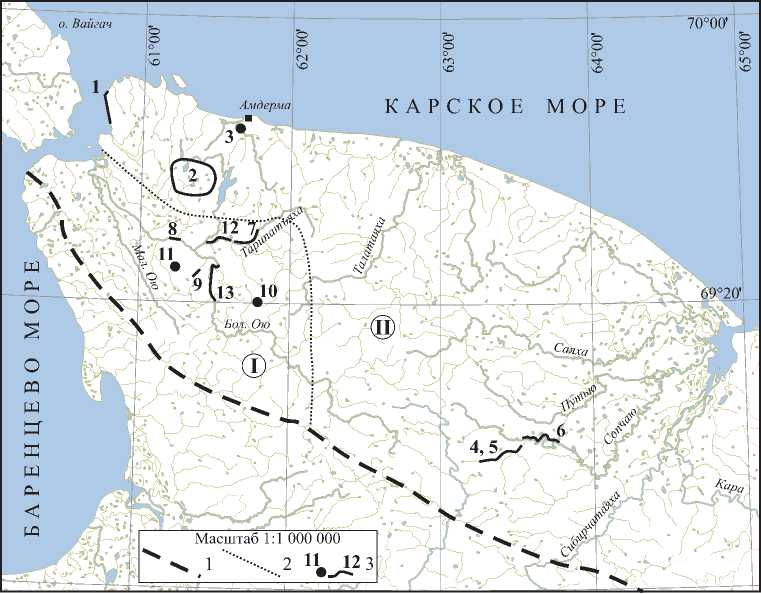

В основу данной статьи легли как самостоятельные полевые исследования автора, проведенные в бассейне рек Тарипатъяха и Бол. Ою (пункты 7—13 на рис. 1), так и материалы предшественников, большинство из которых до сих пор остаются неопубликованными и хранятся в виде рукописей в геологических фондах, что делает их труднодоступными для исследователей.

Рис. 1. Схема расположения стратотипов и петротипов:

1 — Главный Пайхойский надвиг; 2 — примерная граница стратиграфических районов для верхнедапинского-хирнантского интервала: I — Ямбпэйский район, II — Центрально-Пайхойский район; 3 — Разрезы и петротипы (координаты приведены в десятичных градусах системы Пулково-42): 1 — стратотип лакорсалинской свиты (северная точка 69.819487 с. ш.; 60.749279 в. д.); 2 — парастратотип лакорсалинской свиты в районе озер Ептормато (центральная точка 69.624092 с. ш.; 61.335440 в. д.), 3 — покровы базальтов в каньоне р. Амдермы (69.739470 с. ш.; 61.652569 в. д.), 4 — стратотип североручейской свиты, 5 — стратотип тальбейтывисской свиты (западная точка 68.967537 с. ш.; 63.251244 в. д.), 6 — стратотип сопчинской свиты (западная точка 69.017319 с. ш.; 63.534324 в. д.), 7 — стратотип тарипатъяхинской свиты (восточная точка 69.505372 с. ш.; 61.786652 в. д.), 8 — парастратотип тарипатъяхинской свиты на р. Бол. Ою (западная точка 69.478719 с. ш.; 61.208430 в. д.), 9 — парастратотип тарипатъяхинской свиты на р. Ядхымалъяха (западная точка 69.392629 с. ш.; 61.356019 в. д.), 10 — покровы базальтов в каньоне р. Идпюрнанаяха (69.337588 с. ш.; 61.788209 в. д.), 11 — петротип оюского магматического комплекса (69.414382 с. ш.; 61.239422 в. д.), 12 — стратотип ямбпэйской свиты (восточная точка 69.477265 с. ш.; 61,604844 в. д.), 13 — стратотип великоре-ченской свиты (южная точка 69.336333 с. ш.; 61.504906 в. д.)

-

Fig. 1. Location map of stratotypes and petrotypes.

-

1 — Main Pay-Khoy thrust; 2 — approximate boundary of stratigraphic regions for the Upper Dapino-Hirnantian interval: I — Yambpe area, II — Central Pay-Khoy area; 3 — sections and petrotypes (coordinates are given in decimal degrees of Pulkovo-42 system): 1 — stratotype of lakorsalinskaya suite (northern point 69.819487 N, 60.749279 E), 2 — parastratotype of lakorsalinskaya suite in area of Eptormato lakes (central point 69.624092 N, 61.335440 E), 3 — basalt covers in the canyon of the Amderma River (69.739,470 N, 61.652569 E), 4 — stratotype of severorucheyskaya suite, 5 — stratotype of Talbeytyvskyskaya suite (western point 68.967537 N, 63.251244 E), 6 — stratotype of sopchinskaya suite (western point 69.017319 N, 63.534324 E), 7 — stratotype of tarypatyakhinskaya suite (eastern point 69.505372 N, 61.786652 E), 8 — parastratotype of tarypatyakhinskaya suite on the Bolshaya Oyu River (western point 69.478719 N, 61.208430 E), 9 — parastratotype of tarypatyakhinskaya suite on the Yadhymalyakha River (western point 69.392629 N, 61.366019 E), 10 — basalt covers in canyon of the Idpyurnanayakha river (69.337,588 N, 61.788,209 E), 11 — petrotype of Oyu magmatic complex (69.414,382 N, 61.239422 E), 12 — stratotype of yambpeyskaya suite (easternpoint 69.477265 N, 61.604844 E), 13 — stratotype of velikorechenskaya suite (southern point 69.336333 N, 61.504906 E)

Центрально-Пайхойский районЛакорсалинская свита (G3-O2Ik)

В настоящий момент верхнекембрийско-сред-неордовикские образования объединяются в хенгур-скую свиту, разделенную на три подсвиты (hni, hn2 и hn3). При этом для каждой подсвиты стратотипы расположены на значительном удалении друг от друга, а контакта между hni и hn2 никто из исследователей не наблюдал. Стратиграфическим кодексом не рекомендуется включать в состав одной свиты резко разнофациальные отложения, что на данный момент реализовано в СЛ. Таким образом, при изучении этих подразделений в поле и при сопоставлении их с ма териалами предшественников возникает значительная путаница.

Лакорсалинская свита выделяется в составе hn i и hn 2 . Сравнивая их, легко заметить, что они практически идентичны друг другу. В целом подсвиты объединяют отложения, сформированные в ходе одного и того же геологического события — зарождения бассейна осадконакопления. Обе они залегают с угловым и стратиграфическим несогласием на докембрийских породах. Также отсутствуют биостратиграфические или какие-либо иные доказательства того, что образование hn i и hn 2 началось в разное время.

Нижнехенгурская подсвита ( hn i ) ранее описана А. А. Беляевым как епторматинская (гравелито-песча- 13

но-алевролитовая) субформация. Ранее эти отложения выделялись в объеме юноягинской (А. С. Микляев, 1971), манитанырдской (минисейской) [2] либо тоин-тинской (В. И. Шляхов, 1969) свит. Относимые к hn2 образования ранее описывались как нижняя пачка свиты лакорсале в северной части Пай-Хоя [2]; нижняя пачка хенгурской свиты на р. Тарипатъяха и южнее, в осевой части Пай-Хоя (А. С. Микляев, 1971).

В современном структурном плане отложения лакорсалинской свиты развиты на северо-западе Югорского полуострова и наиболее полно представлены на побережье Карского моря (м. Тонкий, м. Лакор-сале), по берегам пролива Югорский Шар, в районе озер Тоин-То, Большое и Малое Ептор-ма-То, в каньонах реки Тарипатъяха и на хребте Едуней.

Стратотип для лакорсалинской свиты описан на берегу Карского моря в районе мыса Лакор-сале, где с угловым несогласием на докембрийских породах залегает пачка конгломератов и кварцевые песчаники с прослоями гравийников. Выше по разрезу расположены известково-глинистые углеродисто-известковисто-глинистые аргиллиты (сланцы) и преимущественно пелитоморфные известняки с увеличением роли аргиллитов вверх по разрезу. Общая мощность отложений 95—100 м. Контакт с вышележащими отложениями в этом разрезе не наблюдается, а описан южнее по берегу пролива Югорский Шар.

Парастратотип для свиты описан А. С. Микляевым (1971) западнее озера Тоин-То в районе озер Большое и Малое Епторма-То. На вулканогенной толще докембрийских пород с угловым несогласием залегает пачка базальных конгломератов. Вверх по разрезу конгломераты постепенно заменяются песчаными гравелитами и гравийными полимиктовыми песчаниками, кварцевыми песчаниками, содержащими прослои алевролитовых хлоритово-кремнистых сланцев. Далее следует толща ритмичного чередования песчаников и песчанистых алевролитов с алевритистыми углеродисто-глинисто-кремнистыми сланцами и пелитоморфными известняками. Отмечается увеличение роли сланцев вверх по разрезу. Общая мощность разреза 180—290 м.

Разрез свиты дополняется материалами А. С. Микляева, собранными в районе озера Тоин-То, где во фрагментарных обнажениях описаны окремненные органогенно-детритовые известняки узловатого облика, кварцитовидные и кварцевые известковистые песчаники. К западу от оз. Тоин-То были описаны покровы базальтов (полевые материалы А. В. Журавлева, 2013) в карбонатно-терригенной толще. Также единичные покровы базальтов отмечались в каньоне р. Амдермы. Здесь же наблюдается верхняя граница толщи.

В пределах поднятия Едуней образования лакорсалинской свиты описаны М. А. Масловым (1970) в районе гор Диоритовой и Мишень-Мыльк, верховья ручьев Выяшор и Контактовый. Они характеризуются исключительно карбонатными или известковистыми разностями. Нижняя граница обнажается в долине ручья Логыншор, где на филлитовидных сланцах до-уралид с резким угловым несогласием залегают алев-ритистые известняки. Базальный горизонт не выдержан, представлен линзами мелкогалечного конгломе- 14

ратогравелита, где гравий и галька молочно-сливного кварца цементируются песчано-глинисто-известковой массой. Выше залегают алевритистые известняки, песчанистые известняки, известковистые песчаники. Контакт с вышележащими отложениями не обнаружен. Мощность разреза ориентировочно составляет 150 метров.

Мощность отложений лакорсалинской свиты характеризуется резкой изменчивостью и оценивается от 300 до 600 м.

Нижняя возрастная граница определена как поздний кембрий по находкам в парастратотипе трилобитов Richardsonella sp., Coldinioidia suloatus Robison et Pantoja-Alor, Dolgeuloma sp., Dolgeuloma aff. inserta (Kurk.), Monosuleatina (?) sp., Tajnaella sp., Geragnostus sp., Koorthis sp. В средней части разреза стратотипа найдены брахиоподы флоского яруса Clarkella so-kolina V. Bond., Altorthis sp., Orthidae, Amdermella sp. В районе мыса Соколий В. В. Беляевым с соавторами (1991) из верхней пачки алевритисто-гли-нистых известняков выделены конодонты верхов флоского яруса (определения С. В. Мельникова): Drepanoistodus forceps (Lindstrom), Protopanderodus gradatus Serpagli, Juanognathus australis Serpagli, Scolopodus rex Lindstrom, Prioniodus (Oepikodus) evae Lindstrom, Protoprioniodus aff. simplicissimus Mc. Lavish., Fryxellodontus ? corbatoi Serpagli. В кровле верхней пачки свиты Д. Л. Протасевичем (1991) определены конодонты Microzarkodina flabellum parva Lindstrom, Prioniodus (Baltoniodus) navis Lindstrom, Drepanoistodus suberecfus forceps (Lindstr.), Oistodus Lanceolatus Pander, которые позволяют отнести эти отложения к зоне Microzarkodina parva (верхи дапинского яруса).

Возраст свиты принимается от позднего кембрия до позднедапинского времени.

Ранее возраст границы между средней и верхней подсвитами хенгурской свиты (верхняя граница лакорсалинской свиты) был ошибочно определен по границе нижнего и среднего ордовика.

Североручейская свита (O2sv)

Североручейская свита широко распространена на всем протяжении Пай-Хоя. Как один из древнейших горизонтов уралид, эти отложения, как правило, выходят на поверхность в центральных частях антиклинальных (антиклинорных) структур.

Ранее отложения, относимые к североручейской свите, называли филлограптовыми сланцами нелидовского горизонта [1], верхней подсвитой лакорсале (А. С. Микляев, 1971) или верхней толщей хенгурской свиты (Ю. В. Жуков, 1971 и другие исследователи).

Стратотип свиты впервые описан в работе Ю. В. Жукова (1971); находится на ручье Северном, левом притоке р. Тальбей-Ты-Вис, где на породах лакорсалинской свиты согласно залегает монотонная пачка углеродисто-хлорито-серицито-кремнистых аргиллитов (сланцев) с различными вариациями состава. По всему разрезу отмечаются конкреции известняков.

Общая мощность свиты 250—300 м.

Согласный контакт с нижележащими отложениями также прослеживается в разрезах на берегу Карского моря. Сланцы североручейской свиты ха- растеризуются постоянством своего состава и выдержанностью по латерали.

В разрезах свиты собраны граптолиты (определения Т. Н. Корень): Amplexograptus sp., Expansograptus sp., Pterograptus sp., Glyptograptus sp., Glossograptus sp., Tetragraptus ex gr. bigsbyi (Hall), Didymograptus ex gr. bif-idus (Hall), Isograptus sp. Несколько выше по разрезу встречены граптолиты Glyptograptus sp., Glossograptus sp., Gl. ex gr. hincksii (Hopk.), Didymograptus exgr. bifidus (Hall), Cryptograptus sp., Pterograptus sp. Перечисленный комплекс граптолитов позволяет определить стратиграфическое положение североручейской свиты как верхи дапинского — дарривильский ярусы.

Тальбейтывисская свита (O2—3tb)

Тальбейтывисская свита широко распространена на Пай-Хое. В основном она вскрывается на крыльях антиклинория.

Выделена А. 3. Бургским в ходе геолого-съемочных работ (Ю. В. Жуков, 1971). Название дано по ручью Тальбей-Ты-Вис, правому притоку реки Сопчаю.

Стратотип тальбейтывисской свиты описан на ручье Северном (приток ручья Тальбей-Ты-Вис), где на отложениях североручейской свиты согласно залегает циклически построенная пачка полосчатого облика. Полный элементарный циклит состоит из трех частей (снизу вверх): А — косослоистый известковистый (детритовый) песчаник с погребенными знаками ряби, под слоем тонкого известнякового цемента с горизонтальной кровлей (2—4 см); Б — известковый углеродисто-глинистый сланец с прерывисто-горизонтальной (флазерной) слоистостью и неровной кровлей (2—6 см); В — массивный микрослоистый слабоизвестковый глинистый сланец (4—6 см). Вверх по разрезу уменьшается мощность элемента А и увеличивается мощность элемента Б, уменьшается размерность и содержание обломочной части.

Мощность свиты 400—600 м.

По сборам граптолитов (определения Т. Н. Корень) Didymograptus ex gr. murchisoni (Beck), D. cf. robustus Eks., Hustedograptus cf. teretiusculus (His.), Climacograptus aff. tubuliferus Lapw., Nemagraptus cf. exilis (Lapw.), N. ex gr. gracilis (Hall) возраст отложений тальбейтывисской свиты определяется в диапазоне дарривильского (зона D. murchisoni) и сандбийского веков.

Сопчинская свита (O3sp)

Сопчинская свита широко представлена на флангах (склонах) хребта Пай-Хой и в крыльях отдельных антиклинальных структур, формирующих его структурный план.

Стратотип расположен на реке Сопчаю (впервые описан А. 3. Бургским в ходе геолого-съемочных работ (Ю. В. Жуков, 1971)), где отложения сопчинской свиты согласно залегают на породах тальбейтывисской свиты. В основании разреза находится циклически построенная пачка, элементарный циклит которой представлен в основании серым пелитоморфным известняком, постепенно переходящим в слюдисто-известковистые сланцы. Выше по разрезу залегает пачка переслаивания пелитоморфных известняков и глинисто-кремнисто-известковистых сланцев с преобладанием последних. Суммарная мощность разреза 300 м.

По притокам реки Сопчаю удалось установить, что сопчинская свита согласно перекрывается нижнесилурийскими отложениями.

В сопчинской свите обнаружены Retiograptus sp. indet, Glyptograptus sp., Dicellograptus sp., Glossograptus sp., Dicranograptus sp. По заключению А. 3. Бургского, этот комплекс граптолитов можно оценить как близкий к комплексу граптолитов позднего ордовика. Из стратотипа в нижней пачке выделен катийский комплекс конодонтов (определения С. В. Мельникова): Periodon grandis (Ethington), Panderodus sp., Belodina aff. confluens Sweet, Panderodusgracilis (Branson et Mehl.), Distamodus ex gr. europaeus Serpagli. В верхней пачке, непосредственно на контакте с вышележащей оюской свитой, выделен хирнантский комплекс конодонтов: Belodina confluens Sweet., B. cf. stonei Sweet., Distamodus ex gr. europaeus Serp., Pseudobelodina aff. dispansa (Glenster), Protopanderodus insculptus (Branson et Mehl.), Oulodus aff . rohneri Ethington et Fulk., Strachanognathus parvus Rhodes, Oneotodus mitratus Moskalenko, Icriodella (?) sp . Возраст сопчинской свиты принимается от катийско-го до хирнантского веков позднего ордовика.

Ямбпэйский район

Район выделяется впервые для площади выходов в современном эрозионном срезе верхнедапин-ско-хирнантских образований, ранее относимых к тальбейтывисской и сопчинской свитам с отличным типом разрезов по сравнению с их стратотипами. Территориально район располагается на площади хребта Ямб-Пэ и по правому борту долины среднего течения реки Большая Ою и протягивается полосой до мыса Хабарова [3] (рис. 1). Ямбпэйский район выделяется для переходных фаций между шельфовыми карбонатными комплексами и глубоководными кремнисто-глинисто-известковистыми комплексами.

Оюский осадочно-вулканогенный комплекс

Оюский осадочно-вулканогенный комплекс выделяется впервые в составе среднеордовикской осадочно-вулканогенной (сланцево-базальтовой) толщи и гипабиссального габбро-долеритового магматического комплекса, синхронного с образованием базальтов. Название дано по реке Бол. Ою, в бассейне которой вскрываются породы комплекса.

Тарипатъяхинская свита (O2tr)

Свита широко распространена в Ямбпэйском стратиграфическом районе. Она обнажается в разрезах по рекам Тоин-То, Тарипатъяха, Бол. Ою и западнее оз. Тоин-то, широко развита в ядре антиклинали Ямб-Пэ.

Название дано по реке Тарипатъяха, где располагается стратотип свиты, разрез которой дополняется в парастратотипах по реке Бол. Ою и Ядхымалъяха.

Свита характеризуется однообразным составом. На узловатых известняках лакорсалинской свиты с резким переходом согласно залегает монотонная пачка черных глинистых сланцев, переходящих выше по разрезу в известково-глинистые сланцы с линзами (конкрециями) известняков. Общая мощность разреза до 270 м.

Разрез тарипатъяхинской свиты дополняется в парастратотипах. В каньоне р. Бол. Ою в верхней части разреза свиты присутствуют потоки базальтов. Выделяется до 20 отдельных потоков мощностью от 1 до 10 м, каждый из которых в подошве представлен массивными афировыми зеленовато-серыми базальтами с редкими включениями пироксенов (до 1 мм); в кровле — подушечные лавы с корочкой пористых либо миндалекаменных базальтов. Отдельные потоки базальтов перекрываются известковисто-глинистыми сланцами и их кремнистыми разностями. Общая мощность вулканогенно-осадочной толщи в каньоне р. Бол. Ою до 550 м.

В парастратотипе на реке Ядхымалъяха пачка базальтов представлена в максимальной мощности. Здесь при сохранении общих закономерностей строения вулканогенно-осадочной толщи сильно возрастает мощность базальтов. Мощность вулканогенно-осадочной толщи в этом разрезе 1300 м.

Также базальтовые покровы описаны в виде отдельных разрозненных коренных выходов в каньоне р. Идпюрнанаяха (правый приток р. Бол. Ою). Локально расположенные делювиальные развалы базальтов встречены в каньоне левого притока р. Никольской (Хабаровская пластина [3]).

Общая мощность свиты составляет от 270 м для разрезов, где отсутствуют вулканогенные породы, и до 1 500 м в областях их максимального развития.

Верхние горизонты датированы находками грап-толитов (определения А. А. Суярковой) в разрезе на реке Бол. Ою на границе вулканогенно-осадочной толщи и вышележащих отложений: Eoglyptograptus den-tatus (Brongniart), Pseudotrigonograptus ensiformis (Hall), Didymograptus sp., Phyllograptus sp., Expansograptus sp., Glossograptus sp., Acrograptus sp. Возраст: дарривиль-ский век, интервал зон D. artus—D. murchisoni.

Возраст свиты — дапинский-дарривильский века.

Оюский габбродолеритовый гипабиссальный комплекс (гвОзо)

Комплекс назван по р. Бол. Ою. В его составе выделяются частые сближенные дайки и силлы до-леритов, долеритовых порфиритов и габбро-доле-ритов, локализованные в среднеордовикских отложениях тарипатъяхинской свиты в бассейне р. Бол. Ою. Мощности тел составляют первые метры — десятки метров, редко достигают первых сотен метров. В силлах мощностью более 50 м отмечаются признаки кристаллизационной дифференциации от плагиоклазовых, пироксен-плагиоклазовых порфиритов в краевых частях до пегматоидных долеритов и габбро-долеритов в центре. Мощность зон контактового метаморфизма не превышает первых метров.

Породы хребта Ямб-Пэ характеризуются умеренными концентрациями кремнезема (SiO 2 = 43.25— 49.17 мас. %, по данным рентгенофлюоресцентного анализа) и относятся преимущественно к субщелочной серии и частично к толеитовой, в отличие от долеритов Центрального Пай-Хоя (хенгурский магматический комплекс), которые относятся к серии нормальной щелочности.

Определения абсолютного возраста не проводились. Судя по геологическому положению, гипабис- 16

сальные тела оюского комплекса комагмагматичны базальтам в верхней части тарипатъяхинской свиты.

Ямбпэйская свита (O2_3ym)

Выделяется впервые. Ямбпэйская свита широко развита на склонах хребта Ямб-Пэ, вскрывается в долине р. Бол. Ою и многочисленных ее притоках. Ранее эти отложения картировались как тальбейтывисская свита.

Стратотип свиты расположен на реке Тарипатъяха. По данным предшественников и нашим материалам, ямбпэйская свита представляет собой пачку циклитов, сходных с образованиями тальбейтывисской свиты, залегающих согласно на тарипатъяхинской свите. На территории Ямбпэйского района в выделяемую ассоциацию (по сравнению с циклитами тальбейтывисской свиты) включен дополнительный подэлемент (А1), представленный гравелито-псефитовой фракцией карбонатного состава. Известняковые брекчии и гравелитобрекчии подстилают обычно подэлемент А и составляют 5—10 % от объема ассоциации. Кроме того, в этом районе масштаб переслаивания и средняя мощность полного циклита увеличиваются в среднем в 2—4 раза.

Мощность свиты 700—750 м.

Породы свиты фаунистически не охарактеризованы. Возраст принимается на основании взаимоотношений с подстилающими и перекрывающими отложениями, а также по аналогии с образованиями тальбейтывисской свиты, от дарривильского до санд-бийского веков.

Великореченская свита (О3vl)

Свита выделяется впервые для верхнеордовикских отложений, широко развитых в бассейне реки Бол. Ою (Великая), на реках Соболиной и Тарипатъяха. Ранее эти отложения картировались как сопчинская свита.

Стратотип расположен на реке Бол. Ою, где на отложениях ямбпэйской свиты согласно залегает циклически построенная пачка переслаивания глинисто -карбонатных сланцев (аргиллитов) с глинисто-алеври-тистыми известняками с преобладанием известняков (75—80 %). Мощность элементарных циклитов от 20 см до 1 м. Выше по разрезу залегают глинисто-карбо-натные, глинисто-кремнисто-карбонатные аргиллиты с подчиненным количеством прослоев преимущественно пелитоморфных известняков. Вверх по разрезу увеличивается количество известняков, среди которых встречаются прослои с обильными включениями детрита. Иногда на поверхностях выветривания известняков наблюдаются крупные мшанки очень плохой сохранности, брахиоподы и остатки криноидей. Общая мощность разреза 700—750 м.

В разрезе на реке Мал. Ою великореченская свита согласно перекрывается силурийскими образованиями.

Низы свиты не датированы, в кровле С. В. Мельниковым определены конодонты хирнант-ского возраста: Oulodus aff. rohneri Ethington et Furkish, Phragmodus undatus Branson et Mehl., Panderodus sp., Protopanderodus sp., Drepanoistodus sp., Ozarkodina sp. Возраст свиты принимается от катийского до хир-нантского веков позднего ордовика.

Литогенетические особенности

Поздний кембрий — ордовик — время возникновения и начала развития Уральского палеоокеана (рифтогенная стадия), частью которого является Пайхойский сегмент [5]. В это время происходило заложение бассейна осадконакопления и его дифференциация по обстановкам осадконакопления, что обуславливает значительную изменчивость и пестроту литологического состава отложений. Преимущественно терригенный состав лакорсалинской свиты, псефитовые, гравелитовые и песчаниковые ассоциации указывают на лавинный характер седиментации в активной гидродинамической обстановке вблизи береговой линии, контролируемый образованием грабенов и горстов. Степень сортировки и окатанности обломочного материала низкая или средняя, причем отмечается увеличение зрелости обломочной части пород вверх по разрезу. Конгломераты, гравелиты и гравийные песчаники, по-видимому, слагают древние конусы выноса и имеют относительно локальное распространение. Прослои сланцев и известняков указывают на периоды относительно спокойного гидродинамического режима. Начало седиментации происходило в период от позднего кембрия до флоского века.

В верхнедапинском веке бассейн осадконакопления дифференцировался на два района. Ямбпэйский, расположенный ближе к палеобереговой линии, характеризуется повышенной мощностью отложений и большей ролью известняков в разрезе. Наличие вулканогенных пород говорит о том, что в это время формировались локальные положительные формы рельефа, выводящие область осадконакопления в меньшие глубины. Центрально-Пайхойский район был расположен на большем удалении от палеоберега, литологическая характеристика североручейской свиты указывает на дальнейшее углубление бассейна осадконакопления, усиливающееся вверх по разрезу до анаэробной зоны ниже уровня карбонатной компенсации.

Отложения, формировавшиеся в сандбийском веке, А. А. Беляев назвал контуритами, сформированными вследствие периодического соскальзывания не-литифицированного осадка вниз к подножию континентального склона, где наиболее высоки гидродинамические градиенты скоростей придонных течений.

В катийском и хирнантском веках осадконакопление происходило в умеренно глубоководной обстановке со спокойным гидродинамическим режимом и аэробной обстановкой в придонных водах, на что указывает наличие как кремнисто-глинистых пород, так и биотурбированных известняков.

Особенности стратиграфического районирования

Лакорсалинская свита, как было указано выше, объединяет образования различного литологического состава, сформированные в верхнем кембрии — дапинском веке в ходе образования крупной отрицательной формы рельефа — бассейна осадконакопления. Наличие локальных излияний базальтов указывает на режим растяжения земной коры, а изменение литологического состава вверх по разрезу — на углубление бассейна.

Имеющиеся стратиграфические данные по строению изучаемой площади позволяют выделить в составе Пайхойской подзоны Лемвинской структурно-формационной зоны два стратиграфических района для верхнедапинско-хирнантских образований. Практически сразу после накопления гравелито-песчано-алевролитовых ассоциаций на первой стадии формирования бассейна осадконакопления произошла его дифференциация на два района: расположенный ближе к палеобереговой линии Ямбпэйский и дальше от нее — Центрально-Пайхойский.

Отложения, сформированные в пределах Ямбпэйского района, можно отнести к промежуточным по сравнению с типично шельфовыми комплексами Западной (Михайловско-Вайгачской) подзоны Елецкой структурно-формационной зоны и глубоководными комплексами Центрально-Пайхойского района. Такое их промежуточное положение неоднократно отмечалось исследователями. Для Ямбпэйского района по сравнению с Центрально-Пайхойским характерны большие мощности сформированных осадочных комплексов, частые изменения уровня (глубины) бассейна осадконакопления и специфический магматизм, развитый только в этом районе. Основываясь на литогенетических особенностях, можно сказать, что формирование осадочных комплексов Ямбпэйского района проходило в условиях растянутой пассивной континентальной окраины. Магматизм имел локальное распространение, прорываясь сквозь ослабленные трещиноватые зоны, возникающие в результате растяжения. По неопубликованным данным автора, особенности вещественного состава оюского магматического комплекса имеют признаки коровой контаминации и происхождения расплава из глубинного мантийного источника (близкого по составу к примитивной мантии). Относительно высокая магматическая активность и условия растяжения, вероятно, определили локальные особенности осадконакопления: на участках положительных форм рельефа формировались фаунистические сообщества, представленные ископаемыми остатками в великореченской свите, а в отрицательных формах рельефа формировались циклически построенные терригенно-карбонатные комплексы, описанные в районе пос. Хабарово [3].

Отложения, сформированные в пределах Центрально-Пайхойского района, имеют однозначную корреляцию с образованиями Ямбпэйского района. Условия осадконакопления в нем были более глубоководными, на большем удалении от источников сноса, и, следовательно, сформировались менее мощные комплексы. В поле развития ордовикских образований Центрально-Пайхойского района не отмечаются признаки магматической активности и повсеместно развиты комплексы подножия пассивной континентальной окраины.

Заключение

В данной работе представлена новая стратиграфическая схема для верхнекембрийско-ордовикских отложений Пай-Хоя (рис. 2), которая увязывает всю имеющуюся на данный момент информацию по осадочным и вулканогенным образованиям. Выделено 17

|

о H о к и |

5 о |

Ярус |

Действующая стратиграфическая схема |

Предлагаемая стратиграфическая схема |

|||

|

Центрально-Пайхойский район |

Ямбпэйский район |

||||||

|

« s m о Ч Он О |

>я и D m |

хирнантский |

сопчинская свита (О^р) |

сопчинская свита (O3sp) |

великореченская свита (О3т/) |

||

|

катийский |

|||||||

|

сандбийский |

тальбейтывисская свита (О,рЬ) |

тальбейтывисская свита (O3.3tb) |

ямбпэйская свита ((Хрта) |

||||

|

JK S Я « Он и |

дарривильский |

||||||

|

североручейская свита (O2sv) |

оюский осадочновулканогенный комплекс |

||||||

|

дапинский |

03 ц н с 54 ^ go я (D X |

O,.2hn3 |

Я i о у Sy В Я Ий я о о я So Н О У |

||||

|

:Я Я Я К я X |

флоский |

||||||

|

Офп2 |

|||||||

|

Сз-Офп, |

|||||||

|

тремадокский |

|||||||

|

)S s cl ю |

>s X а m |

лакириалинская свита (C3-OJk) |

|||||

Рис. 2. Схема корреляции верхнекембрийско-ордовикских образований

Fig. 2. Correlation map of Upper Cambrian-Ordovician formations два стратиграфических района в составе Пайхойской подзоны Лемвинской зоны для верхнедапинско-хир-нантских образований. В составе впервые выделенного Ямбпэйского района описаны отложения, которые можно отнести к переходным фациям между шельфовыми образованиями Елецкой зоны и глубоководными Лемвинской.

Автор выражает благодарность А. В. Журавлеву за содержательное обсуждение стратиграфии изучаемого района, которое привело к написанию этой статьи, и рецензентов за ценные указания и исправления.

Список литературы Новая местная стратиграфическая схема для верхнекембрийско-ордовикских образований Пай-Хоя (Югорский полуостров)

- Бондарев В. Н. и др. Опорный разрез ордовика Пай-Хоя, Вайгача и юга Новой Земли. Л.: НИИГА, 1970.

- Иванова А. М. Геологическая карта СССР масштаба 1: 200 000. Серия Новоземельско-Пайхойская. Лист R-41-XIX, XX. М.: Недра, 1959.

- Романов А. А., Журавлев А. В. Взаимоотношения карбонатного паравтохтона и сланцевого аллохтона Пай-Хоя (Югорский полуостров) // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2017. № 1.

- Стратиграфический кодекс России. 3-е изд. СПб.: Издательство ВСЕГЕИ, 2006.

- Юдин В. В. Орогенез севера Урала и Пай-Хоя. Екатеринбург: Наука, 1994.