Новая находка эиеолитического скипетра на р. Фарс

Автор: Кореневский С.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Актуальные проблемы и новые материалы

Статья в выпуске: 237, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации новой находки каменного навершия скипетра энеолитической эпохи, предмет происходит из местности у с. Колосова Поляна на р. Фарс в предгорьях Западного Предкавказья. Предмет интересен тем, что является пока единственной находкой целого скипетра с каннелюрами. Навершие датируется временем Триполье ВІ (середина - третья четверть V тыс. до н. э.). Находка перспективна для уточнения общей типологии примитивных зооморфных скипетров. Возможно, идея подобного культового предмета формировалась в среде степных восточноевропейских племен Поволжья и Западного Предкавказья, была воспринята в культуре Кукутени-Триполье и адаптирована местными племенами. На юге Восточной Европы она нашла свое воплощение как в реалистичных изображениях эквида, фантастического образа волшебного существа, так и в абстрактных формах.

Скипетры, энеолит, культ, престиж, контакты, зооморфизм, хронология, поволжье, подунавье, погребение, обряд, культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14328119

IDR: 14328119

Текст научной статьи Новая находка эиеолитического скипетра на р. Фарс

Каменные скипетры – яркие свидетельства культов и верований древнего населения степной зоны Предкавказья, юга Восточной Европы и Подунавья в эпоху дунайского и предкавказского энеолита. Настоящая заметка посвящена новой находке такого изделия, поступившей в Краснодарский музей из предгорной зоны Западного Предкавказья. Предмет имеет паспорт – с. Колосова Поляна. Координаты этого населенного пункта – 44°28′56″ с. ш., 40°23′12″ в. д. Он находится в предгорной зоне на р. Фарс, севернее ст. Новосвободной и южнее ст. Махошевской. В эпоху энеолита здесь были распространены племена наколь-чатой жемчужной керамики, позже – новосвободненской группы майкопско-но-восвободненской общности (рис. 1; 2).

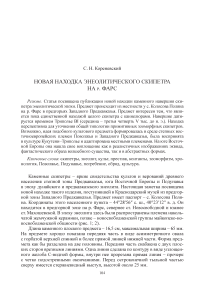

Длина каменного плоского предмета – 16,5 см, максимальная ширина – 65 мм. На предмете хорошо показана передняя часть в виде асимметричного овала с горбатой верхней спинкой и более прямой линией нижней части. Форма предмета как бы разделена на две половины. Передняя часть снабжена с двух плоских сторон врезными линиями. Одна линия сделана по контуру в виде уплощенного желоба С-видной формы, внутри нее прорезана прямая линия – прочерк с четко подостренными окончаниями. Перед остроконечной тыльной частью сверху имеется стержневидный выступ, высотой около 25 мм.

Рис. 1. Скипетр из с. Колосова Поляна. (Фото и рисунок.)

По сечению предмета заметно, что изделие имеет незначительное расширение книзу и его конур тщательно «заовален», острых углов нет. Вес изделия 410 г, т. е. он близок к весу орудия ручного действия, например каменного топора той эпохи.

Каменное навершие скипетра имеет коричневатый цвет с черным полированным отливом. Заметны следы пикетажной техники в виде мелких многочисленных выбоин. Поверх них в древности была проведена шлифовка, дающая местами вороненый цвет предмету. Она более прослеживается на передней части изделия.

Навершие скипетра, как полагают, вставлялось в коленчатую муфту или рукоять. Выступающий сверху каменный шип крепил изделие в основе ( Govedariča, Kaizer , 1996). Следовательно, вставка могла выниматься из рукоятки и использоваться (или переноситься) отдельно.

Типология каменных скипетров хорошо разработана В. А. Дергачёвым (2000; 2005) и дополнена в связи с публикацией оригинального скипетра-утюжка из с. Александрия Ставропольского края ( Кореневский, Калмыков , 2010; Коренев ский , 2012. С. 53, 213–215. Рис. 83; 84; 85). Суть этого дополнения в следующей формальной схеме рассматриваемых предметов, подразделенных на классы и внутри них – на группы.

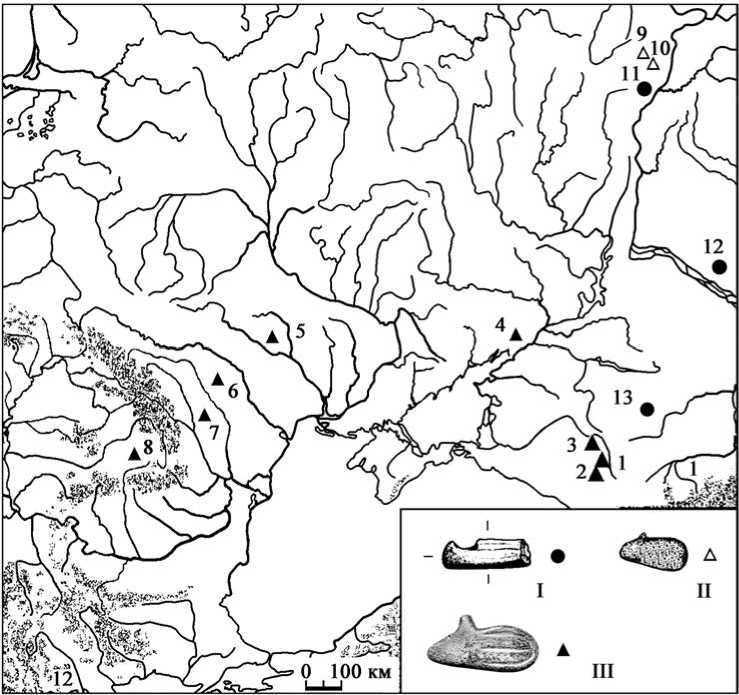

Класс 1. Зооморфные скипетры . Группа 1 . Зооморфные «курносые» предметы, «без рта» (т. е. «рот» не выделен) (рис. 3, 1–3 ). Группа 2 . Зооморфные скипетры примитивные, «без рта», «некурносого» окончания абстрактной формы (рис. 3, 4, 5 ). Группа 3 . Зооморфные скипетры усложненной формы с передачей пасти животного ( Кореневский , 2012. С. 213. Рис. 83, 7–17 ).

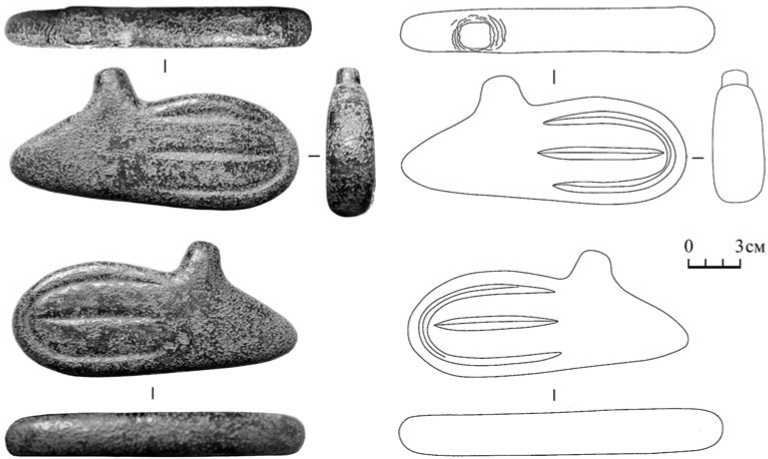

Рис. 2. Карта находок примитивных зооморфных каменных наверший скипетров

Условные обозначения : I – группа 1; II – группа 2; III – группа 5

1 – Колосова Поляна; 2 – пос. Ясенева Поляна; 3 – г. Майкоп; 4 – Константиновское поселение;

5 – Березовская ГЭС; 6 – Жора де Сус; 7 – Ружиноаса; 8 – Вэлень; 9, 10 – Хвалынский м-к; 11 – Хлопковский м-к; 12 – Кокберек; 13 – Александрия

Класс 2. Скипетры абстрактные с сигаровидным уплощенным корпусом. Группа 4 . Скипетры с каннелюрами. Группа 5 . Скипетры с желобами или обводами корпуса линиями. Группа 6 . Скипетры с U-образным орнаментом на плоском тулове с перекладиной (группа III, так называемый архаринский вариант, по В. А. Дергачёву) ( Кореневский , 2012. С. 214. Рис. 84).

Рассматриваемая находка с р. Фарс, судя по желобчатому орнаменту, относится к группе 5, т. е. к скипетрам абстрактной формы с врезным орнаментом, и особо интересна тем, что пока является единственной целой формой каменного навершия скипетра с такими деталями.

Рис. 3. Типология примитивных зооморфных каменных наверший скипетров

Группа 1: 1 – Александрия; 2 – Хлопковский м-к, кв. 24; 3 – Кокберек.

Группа 2: 4 – Хвалынский I м-к, п. 108; 5 – Хвалынский II м-к.

Группа 5: 6 – Майкоп; 7 – Березовская ГЭС; 8 – Жора де Сус; 9 – Ясенева Поляна; 10 – Вэлень; 11 – Константиновское поселение; 12 – Ружиноаса; 13 – Колосова Поляна (по: Дергачёв , 2005); 14 – находка из Корнэцел (Румыния) (по: Дергачёв , 2005; Mǎndrescu et al. , 2000)

В связи с этим обстоятельством скипетр из Колосовой Поляны позволяет несколько уточнить предложенную типологическую схему и состав групп 2 и 5. Обе эти формы дают асимметричный контур изделия в профиль, напоминающий некие зооморфные образы, например туловище кабана, обе формы не имеют обозначенной пасти. Вариации заключаются в наличии или отсутствии линий обводов и желобов. Поэтому мы предлагаем к группе 2 отнести примитивные зооморфные скипетры без желобов и обводов, а к группе 5 – навершия скипетров с желобами и обводами; при этом группы 1, 2, 5 объединить в понятие примитивных зооморфных форм наверший скипетров.

В результате возникает несколько иная группировка скипетров по сравнению с предложенной нами ранее схемой, которая существенно дела не меняет, но выглядит формально более строгой.

Так, группа 1 остается без изменений. Она включает находки примитивных зооморфных скипетров с признаками «курносости». Они имеют паспорта: Александрия (рис. 3, 1 ), Хлопковский могильник (рис. 3, 2 ), Кокберек (рис. 3, 3 ). Нанесение каннелюр прослеживается на скипетре-утюжке из с. Александрия Ставропольского края.

В культурном отношении скипетры группы 1 относятся к хвалынской эне-олитической культуре Поволжья. Даты могильника со скипетрами «Хлопково городище» – 6160 ± 70 ВР, 5256–4964 ВС и 6090 ± 70 ВР, 5196–4855 ВС ( Малов , 2008. С. 61) – соответствуют датам Нальчикского могильника в Предкавказье (GrA-24442 5910 ± 45 ВР, 4840–4820 ВС) и древнее дат Триполья ВI ( Бурдо , 2001; Вiдейко , 2003; 2004), нижний предел которых относится к 47–46 вв. до н. э.

Навершия группы 2 известны также из хвалынских могильников (рис. 3, 4, 5 ). Даты поволжских находок в целом охватывают первую половину V тыс. до н. э. ( Агапов и др. , 1990). Они по времени сопоставимы с находками группы 1 и соответствуют финалу Триполья А – Триполью ВI.

Группа 5 включает, принимая во внимание наше уточнение, находки из следующих пунктов: Константиновское поселение (рис. 3, 11 ), Березовская ГЭС (рис. 3, 7 ), Жора де Сус (рис. 3, 8 ), Вэлень (рис. 3, 10 ), Ружиноаса (рис. 3, 12 ), Ясенева Поляна (рис. 3, 9 ), Майкоп (рис. 3, 6 ). Хронология этих скипетров такова. С культурой Кукутени А – Триполье В1 связаны находки из памятников Жора де Сус, Ружиноаса, Березовская ГЭС. К культуре накольчатой жемчужной керамики принадлежит находка из поселения Ясенева Поляна ( Дергачёв , 2005; Кореневский , 2008). Находка обломка такого предмета в слое Константиновского поселения еще не означает причастности абстрактных скипетров к времени майкопско-новосвободненской общности, так как само Константиновское поселение радиоуглеродных дат не имеет, а его слой местного энеолита может уходить корнями в большую древность, чем эпоха майкопско-новосвободненской общности.

Публикуемая находка с р. Фарс, скорее всего, оставлена носителями культуры накольчатой жемчужной керамики Предкавказья, к которой относится и обломок такого изделия из поселения Ясенева Поляна.

Если посмотреть на карту (рис. 2) распространения скипетров групп 5 и 2, то мы увидим, что в основном такие находки, с одной стороны, связаны с Западным Предкавказьем и степным Поволжьем (где были распространены культура накольчатой жемчужной керамики и хвалынская энеолитическая культура).

С другой стороны, они соотносятся с ареалом культуры Триполья в пограничье степной и лесостепной зон, а также с Закарпатьем.

Определение семантики каменных скипетров долгое время сводилось к интерпретации их как голов одомашненной лошади ( Даниленко, Шмаглiй , 1972). Другая точка зрения, обозначенная еще А. А. Иессеном, трактует их как возможную фигуру кабана ( Иессен , 1952). Третья точка зрения такие скипетры вообще соотносит с образом фантастического зверя ( Govedariča, Kaizer , 1996). Наша интерпретация рассматриваемых древних скульптур предполагает следующую версию: на примерах зооморфных «курносых» скипетров мы сталкиваемся с передачей образа головы волшебного зверя, созданного на основе головы вепря ( Кореневский , 2008). Изображение головы эквида встречено только один раз, в Суворово ( Кореневский , 2012. С. 213. Рис. 83, 15 ). Но что это за вид – онагр, кулан, дикая лошадь или домашняя, – уточнить невозможно.

Самые примитивные образы звероподобного асимметричного каменного навершия для скипетра мы видим в степном Поволжье – у племен хвалынской культуры. Здесь присутствуют изделия как бы с зарождающимся зооморфизмом изображений. При этом возможно предполагать в дальнейшем две линии в передаче образа культового животного – реалистическую и абстрактную, развивающиеся параллельно во времени. Одна из них была очень сложным способом воплощения мифологической идеи. Она требовала от умельца высокого мастерства и таланта в вырезании из камня зооморфной фигуры монстра. Вторая линия развития была более абстрактной, простой в исполнении, реалистический образ здесь заменялся системой прорезных или выпуклых линий. Среди последних приемов можно отметить нанесение желоба.

Изделие, которому посвящена настоящая публикация, как раз сочетает черты обеих этих линий: реалистической, в виде контура зверя с горбатой спинкой, и абстрактной – в виде кодирования некоего признака этой формы путем нанесения желобов.

В целом наши рассуждения приводят к заключению о том, что культ волшебного зверя на основе образа кабана на юге Восточной Европы и Предкавказья начал находить свое выражение самостоятельно в круге культур местного энео-литического населения, которое придерживалось погребальных традиций захоронения сородичей на спине скорченно, с посыпкой покойного охрой. Он был распространен также у племен культуры Кукутени-Триполье и у «племен с охрой» Дунайского региона, где воплощен в виде зооморфного фантастического монстра с чертами кабана, земноводного существа и дельфина, судя по находке каменного топора из Корнэцела (Румыния) с вырезанным на нем «курносым» изображением морды драгонкампа (рис. 3, 14 ) ( Дергачёв , 2005. С. 97. Рис. 48, 1 ; Mǎndrescu et al. , 2000; Кореневский , 2008; 2012. С. 72. Рис. 86, 1 ).

Вместе с тем богатейшая культовая пластика из глины или рисунки на сосудах культуры (общности) Кукутени–Триполья не показывает нам ни верениц лошадей или онагров, ни изображений монстров с головами, похожими на каменные изваяния скипетров. В искусстве земледельческих племен энеолита Подунавья мы видим совсем иных персонажей местной мифологии, в том числе танцующих людей, различных богинь, змеев, Древо Жизни, многочисленные букрании, кошачьих (?) и собачьих хищников, птиц, космогонию светил

( Бурдо , 2008). Лишь на костяной ложке из поселения позднего энеолита Болгарии Созопол времени Триполья ВII изображена голова этого существа с выпученными глазами и внушительным «пятачком» на носу ( Кореневский , 2012. С. 73, 216. Рис. 86, 3 ).

Следовательно, археологические источники показывают, что идея воплощения в произведениях искусства (в форме скипетра) фантастического божества с лошадиной и курносой кабаньей головами для времени финала Триполья А – Триполья ВI нашла отражение ранее всего в культах именно степных пастушеских и охотничьих племен Волго-Предкавказско-Прутского региона, которые расселялись вплоть до Закарпатья. От них семантика этих волшебных существ могла попасть в среду оседлых земледельцев культуры Кукутени–Триполье, где ее воплощали в реалистических и абстрактных образах местные мастера.

Список литературы Новая находка эиеолитического скипетра на р. Фарс

- Агапов С.А., Васильев И.Б., Пестрикова В.И., 1990. Хвалынский могильник/Ред. Н.Я. Мерперт. Куйбышев: Саратовский университет. 160 с.

- Бурдо Н.Б., 2001. Ранний этап формирования древнеземледельческого общества между Днестром и Днепром (Триполье А)//Od neolityzacji do poczqtkow epoki brązu: Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr. Poznań: Wydawnictwo Poznanskie. С. 196-229.

- Бурдо Н.Б., 2008. Сакральний свiт трипiльської цивiлiзацiї. Київ: Наш час. 296 с.

- Вiдейко М.Ю., 2003. Нова хронологiя Куктенi-Трипiлля//Трипiльська цивiлiзацiя у спадщинi України. Київ: Просвiта. С. 106-117.

- Вiдейко М.Ю., 2004. Абсолютне датування трипiльської культури//Енциклопедiя трипiльської цивiлiзацiї/Ред. М.Ю. Вiдейко. Київ. Т. 1. С. 87-97.

- Даниленко В.М., Шмаглiй М.М., 1972. Про один поворотний момент в iсторiї енеолiтичного населения Пiвденної Европи//Археологiя. № 6. С. 3-20.

- Дергачёв В.А., 2000. Два этюда в защиту миграционной концепции//Рождение Европы/Ред. И.В. Манзура. СПб.; Кишинев; Одесса; Бухарест: Высшая антропологическая школа. С. 188-236. (Strutum plus; № 2/2000).

- Дергачёв В.А., 2005. О скипетрах. Этюды в защиту миграционной концепции Гимбутас М.//Revista archeologică. Seria nouvă. Vol. I. № 2. С. 6-89.

- Иессен А.А., 1952. К вопросу о древних связях Кавказа с Западом//КСИИМК Вып. 46. С.48-53.

- Кореневский С.Н., 2008. Символика атрибутов духовной власти эпохи неолита Восточной Европы и Предкавказья -каменных зооморфных скипетров//Археология восточноевропейской степи/Отв. ред. В.А. Лопатин. Саратов: Саратовский университет. № 6. С. 135-156.

- Кореневский С.Н., 2012. Рождение кургана. М.: Таус. 246 с.

- Кореневский С.Н., Калмыков А.А., 2010. Энеолитический скипетр-«утюжок» из Ставрополья//РА. № 4. С. 116-127.

- Малов Н.М, 2008. Хлопковский могильник и историография энеолита Нижнего Поволжья//Археология восточноевропейской степи/Отв. ред. В.А. Лопатин. Саратов: Саратовский университет. № 6. С. 32-134.

- Govedariča B., Kaizer E., 1996. Die äneolithischen abstracten und zoomorphen Steinzepter Südost -und Osteuropas//Eurasia Antiqua. Bd. 2. S. 59-104.

- Mǎndrescu D., Stefan N., Maschio R., 2000. Noi aspecte ale neoliticului tarziu în zona Argeşului//Rre-vista muzeelor. № 4-6. P. 106-111.