Новая находка копейного наконечника с «отрожками» на территории Южной Сибири

Автор: Бобров Л.А., Худяков Ю.С., Филиппович Ю.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен копейный наконечник из числа случайных находок на территории Бийского р-на Алтайского края. Наконечник снабжен треугольным в сечении пером удлиненно-ромбической формы и кольцевидными «отрожками» на шейке. На основе анализа конструкции и системы оформления установлено, что образцом для кузнецов, изготовивших данный наконечник, послужили русские рогатины XVI-XVIIвв. В эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени наконечники подобной конструкции имели достаточно широкое распространение среди русского и аборигенного населения таежного и лесостепного Зауралья. Наиболее вероятно, что рассматриваемый наконечник был выкован русскими, тюркскими или ойратскими оружейниками Южной Сибири в XVII - первой половине XVIIIв.

Южная сибирь, длиннодревковое оружие, копья, рогатины, наконечники с "отрожками"

Короткий адрес: https://sciup.org/14522071

IDR: 14522071 | УДК: 903.22

Текст научной статьи Новая находка копейного наконечника с «отрожками» на территории Южной Сибири

В 2010 г. на территории южной части Бийского р-на Алтайского края (к югу от р. Бия)** был обнаружен наконечник копья, конструкция и система оформления которого имеют существенные отличия от типичных образцов длиннодревкового оружия народов Центральной Азии и Южной Сибири эпохи древности и Средневековья. Целью настоящей статьи являются дата и атрибуция данного копейного наконечника.

По материалу изготовления наконечник может быть отнесен к классу железных, по способу насада на древко к отделу втульчатых, по сечению пера к группе треугольных, по форме пера к типу удлиненно-ромбических. На основании особенностей оформления рассматриваемый экземпляр может быть отнесен к особому варианту – наконечник с треугольным в сечении удлиненно-ромбическим пером, конической, частично разомкнутой втулкой и «отрожками».

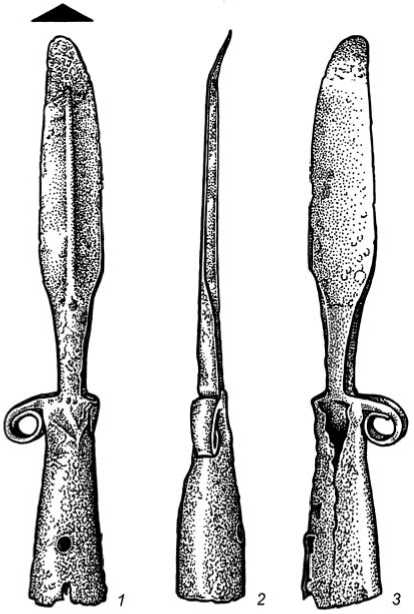

Общая длина наконечника 25,0 см (перо – 11 см). Лицевая сторона удлиненно-ромбического пера (ширина 2,8 см, толщина 0,25–0,5 см) снабжена продольным ребром жесткости (см. рисунок, 1). Тыльная сторона пера уплощенная (см. рисунок, 3). Острие наконечника повреждено: затуплено и согнуто (см. рисунок, 2). Перо переходит в вытянутую прямоугольную в сечении шейку – 0,9 × 1,2 см). Длина конической втулки составляет 14,0 см, диаметр – 3,5 см, толщина стенок 0,18–0,23 см. На лицевой стороне втулки проделано сквозное отверстие округлой формы, в которое вбивался гвоздь, фиксировавший наконечник на деревянном древке. Сведенный конус втулки на ее тыльной стороне частично разомкнут по шву. На левой стороне втулки имеются повреждения (сквозные отверстия с рваными краями). Наиболее ярким элементом оформления наконечника являются кольцевидные завитки на шейке наконечника – т.н. отрожки. Данный элемент на правой стороне наконечника (левый не сохранился) представляет собой закрученный в кольцо железный прут (см. рисунок). Внешний диаметр «отрожка» 2,0 см, внутренний – 1,2 см. Общий вес наконечника 220 гр.

Наконечники с треугольным в сечении пером удлиненно-ромбической формы в целом не характерны для степной полосы Евразии раннего и развитого Средневековья, а их находки, датированные данными историческими периодами, единичны [Горелик, 2002, с. 66, рис. 22; Горбунов, 2006, с. 188, рис. 13, 14; Кочкаров, 2008, с. 150, рис. 2]. Рост популярности подобных наконечников приходится на эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени [Бобров, Худяков, 2008, с. 301, рис. 95, 14, 15, 17–21].

Главным датирующим признаком копья с территории Бийского р-на Алтайского края являются кольцевидные завитки на шейке наконечника, известные в российском оружиеведении под названием «отрожки». Данный элемент является характерным признаком русских рогатин XVI–XVII вв.* Округлые «отрожки», расположенные между пером и втулкой, выполняли функцию ограничителя, не позволявшего наконечнику проникать в тело жертвы слишком глубоко, что затруднило бы его последующее извлечение [Бобров, Худяков, 2010, с. 175–180].

В Сибирь рогатины с «отрожками» попали, вероятно, уже в конце XVI в., с первыми отрядами казаков и служилых людей. В отличие от другого оружия, которое ввозилось в Зауралье с территории европейской России или приобреталось у местного населения, копья, рогатины и пики массово изготавливались русскими мастерами сибирских городов и острогов. Так, например, в 1626 г. из Тобольска в Енисейск были отправлены подводы с железом, из которого енисейские кузнецы должны были выковать 64 копейных наконечника [Бобров, Борисенко, Худяков, 2012, с. 20]. Численность

Копейный наконечник из Бийского р-на Алтайского края. Рисунок Л.А. Боброва.

копейщиков в отрядах русских землепроходцев была весьма значительной. В качестве примера можно привести данные по отряду А. Дубенского (1626 г.): из 300 воинов отряда длиннодревковым колющим оружием были снабжены 270 чел. [Там же]. Сотни копий, пик и рогатин хранились в арсеналах сибирских городов. Кроме того, некоторое количество длиннодревкового колющего и рубящего оружия входило в состав имущества боярских детей, стрельцов и казаков на правах частной собственности [Там же]. Копья были необходимы русским служилым людям для борьбы с многочисленной и хорошо вооруженной конницей кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Изучавший военное дело енисейских кыргызов Я.О. Тухачевский писал в Москву в 1639 г.: «И тех твоих государевых изменников всех знаю и бой видел… и с ними, государь, изменники, твоим государевым людем без копей битца не мошна» [Там же].

Можно предположить, что тюркские и монгольские кочевники Зауралья познакомились с русскими рогатинами с «отрожками» еще в конце XVI – первой половине XVII в. Оригинальное украшение понравилось номадам и они стали снабжать «отрожками» различных форм и размеров не только местные аналоги рогатин, но и наконечники копий, пик, дротиков [Бобров, Худяков, 2010, с. 176–180; Бобров, Борисенко, Худяков, 2012, с. 26]. Оформительская традиция оказалась весьма устойчивой. Мастера Южной Сибири продолжали воспроизводить «отрожки» на длиннодревковом оружии собственного производства даже в первой половине XVIII в. Еще дольше данный элемент сохранялся на копьях и рогатинах якутского населения Восточной Сибири [Бобров, Борисенко, Худяков, 2012, с. 23, рис. 2, 9 ]. Судя по данным вещественных, изобразительных и письменных источников, копья и рогатины с «отрожками» могли применяться местным населением, как на охоте, так и в ходе боевых действий.

Форма и особенности отделки наконечника из Бийского р-на Алтайского края отличают его от классических русских рогатин: треугольное сечение пера, удлиненная шейка, конструкция втулки, прут «отрожка» не разомкнут, а закручен в кольцо и т.д. При этом данные элементы оформления типичны для изделий мастеров Южной Сибири и Центральной Азии [Бобров, Худяков, 2008, с. 299, рис. 94, 5; с. 301, рис. 95, 1–4, 6, 8; Бобров, Борисенко, Худяков, 2012, с. 21, рис. 1, 9, 10; с. 23, рис. 2, 5, 6, 10]. На протяжении рассматриваемого периода территория лесостепного Алтая являлась зоной интенсивных военно-политических контактов русского населения с различ- ными тюркскими племенами и монголоязычными ойратами (джунгарами). В данной связи представляется возможным предложить две версии происхождения рассматриваемого наконечника. Согласно первой, он мог быть изготовлен русскими мастерами одного из городов Зауралья, согласно второй – тюркскими или ойратскими оружейниками Южной Сибири и Центральной Азии. В обоих случаях время изготовления наконечника, вероятно, XVII – первая половина XVIII в.

Список литературы Новая находка копейного наконечника с «отрожками» на территории Южной Сибири

- Бобров Л.А., Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Русские воины на южных рубежах Сибири в конце XVI -XVII вв. Вооружение и военная организация. -Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2012. -128 с.

- Бобров Л.А., Худяков Ю.С. Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху позднего Средневековья и Нового времени (XV -первая половина XVIII в.). -СПб.: Фак-т филологии и искусств СПб. гос. ун-та, 2008. -770 с.

- Бобров Л.А., Худяков Ю.С. Копья с завитками-отрожками как пример взаимовлияния русских, тюркских и монгольских военно-культурных традиций на территории Южной Сибири XVII-XVIII вв.//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. -2010. -Т. 9; вып. 3: Археология и этнография. -С. 174-181.

- Горбунов В.В. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2006. -Ч. II: Наступательное вооружение (оружие). -232 с.

- Горелик М.В. Армии монголо-татар X-XIV вв. Воинское искусство, снаряжение, оружие. -М.: Восточный горизонт, 2002. -84 с.

- Кочкаров У.Ю. Вооружение воинов Северо-Западного Предкавказья VIII-XIV вв. (оружие ближнего боя). -М.: Таус, 2008. -176 с.