Новая находка сбруйного набора в Гилёво-10

Автор: Шульга П.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521251

IDR: 14521251

Текст статьи Новая находка сбруйного набора в Гилёво-10

Летом 2006 г. завершились аварийные раскопки размывавшегося водами Гилёвского водохранилища могильника Гилёво-10, где в 2000-2006 гг. выявлено 33 захоронения людей и животных раннескифского времени [Шульга, 2003; и др.]. Наибольший интерес представляют находки из исследованной в 2006 г. могилы 32. Могила 32 находилась в северной части ряда элитных могил №№ 2,12, 16, 31, 33, в которых были обнаружены наиболее представительные сбруйные, поясные и колчанные наборы.

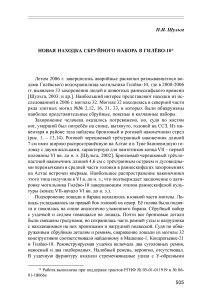

Захоронение человека оказалось потревожено, но, судя по костям ног, умерший был погребён на спине, вытянуто, головой на ССЗ. Из инвентаря в районе таза найдены бронзовый и роговой наконечники стрел (рис. 1. – 13,14). Роговой черешковый трёхгранный наконечник длиной 7 см имел широко распространённую на Алтае и в Туве башневидную головку с двумя жальцами, характерную для памятников конца VII – первой половины VI вв. до н. э. [Шульга, 2002]. Бронзовый черешковый трёхлопастной наконечник длиной 4,6 см с трёхгранным острием и дуговидными перемычками в средней части головки в раннескифских захоронениях на Алтае встречен впервые. Наибольшее распространение наконечники этого типа получили в VI в. до н. э., что подтверждает заключение о датировке могильника Гилёво-10 завершающим этапом раннескифской культуры (конец VII-начало VI вв. до н. э.).

Подхоронение лошади и барана находилось в южной части могилы. Лошадь укладывалась на правый бок головой на север. Её голова была поднята и покоилась на спине аналогично уложенного барана. Сбруйный набор с уздечкой и седлом помещался на лошадь. Почти все бронзовые детали были смещены грызунами, но сохранилась часть ремней узды и нагрудника с находящимися на них пронизками и нагрудной подвеской. Судя по обнаруженным сбруйным деталям и ремням, снаряжение лошади из могилы 32 конструктивно соответствовало найденному в Машенке-1, Кондратьевке-21 и Гилёво-10. Реконструируемая уздечка включала два суголовных ремня, наносный и два подбородных. Налобный ремень, вероятно, отсутствовал. В уздечную фурнитуру входили стремечковидные удила с У-образными

Рис. 1. Находки из могилы 32 в Гилёво-10.

1,2 – псалии и удила; 3 – наносная подвеска; 4 – застёжка; 5,6 – пронизки узды и нагрудника; 7 – распределитель; 8 – ворворка; 9,10 – подпружные пряжка и блок; 11 – нагрудная подвеска; 12 – реконструкция расположения пронизок у распределителя; 13,14 – наконечники стрел. Бронза – 1-13, рог – 14.

псалиями, наносная подвеска в виде головы лося, четыре распределителя, коническая ворворка для застёгивания суголовных ремней, застёжка подбородного ремня на кольцевидной пронизке (рис. 1). Помимо этого найдено около 50 малых уздечных пронизок (рис. 1. – 5). На седельных ремнях находились подпружные пряжка и блок (рис. 1. – 9,10), центральная нагрудная подвеска, два больших распределителя, две застёжки с кольцевидным основанием (сохранилась одна) и, предположительно, около 50 больших про-низок (найдено не менее 23). В набор, несомненно, входила и подпружная бляха-застёжка, соединявшая на правом боку лошади верхний и нижний подпружные ремни, но она, по всей видимости, была смещена грызунами за пределы могилы.

Несмотря на утраты, сбруйный набор из могилы 32 является одним из самых «богатых» среди найденных в комплексах раннескифского времени. Все сколько-нибудь представительные сбруйные наборы VII – начала VI вв. до н. э. в скифском мире выполнялись в определённом художественно-мифологическом стиле, но при изготовлении набора из могилы 32 эта черта проявилась наиболее ярко. Пронизки, распределители, застёжки и даже псалии были украшены спиральным орнаментом. Ремни уздечки и нагрудник были унизаны пронизками (с интервалы около 2-3 мм), орнаментированными «плетёным узлом» (рис. 1. – 5,6). Аналогичный орнамент помещён и на псалиях. На них видна не только лицевая сторона с переплетающимися трёхваликовыми полосами, но и оборотная. «Плетёный узел» на пронизках нагрудника и узды различается по степени закручивания валиков, а на псалиях оба эти варианта представлены совместно. При этом вариант уздечных пронизок находится на отверстиях, продолжая ряды пронизок нащёчной части ремней (рис. 1. – 1). Находившие ся между пронизками распределители и застёжки орнаментировались в том же стиле, но здесь трёхваликовые поло сы полностью закручиваются в спираль, образуя по центру характерную лунку и даже подобие реберчатого валика на щитке застёжки (рис. 1. – 4,7). Очевидно, при изготовлении набора мастер рассматривал все орнаменты уздечки и нагрудника как одно целое. Смысловое значение орнамента усложняло сь и усиливалось способом расположения пронизок и распределителей, при котором сходящиеся с четырёх сторон намеченные на пронизках спирали как бы закручивались на расположенных в центре распределителях (рис. 1. – 12). На предметах с изображениями животных спиралей нет, за исключением оформления глаза верблюда. Рассмотренные спиралевидные орнаменты по терминологии Н.Ю. Смирнова могут быть названы «плетёный узел» и «центробежнобинарный завиток» [Смирнов, 2005]. Не возражая в принципе против предложенной исследователем схемы трансформации спиральных орнаментов (хотя взаимосвязь спиральных орнаментов может быть показана и по другому), следует обратить внимание на некоторую искусственность в разграничении «мотивов». На примере сбруи из могилы 32 хорошо видно, что «узлы» и спирали, образованные трёхваликовыми фигурами, есть сосуществующие и взаимосвязанные варианты одного из типов спирального орнамента, который подразумевался даже в случае изображения отдельных изогнутых трёхваликовых фигур (Уйгарак, к. 45). Нельзя согласиться и с предложенной эволюцией во времени орнаментального мотива «плетёный узел» от реалистического к полностью схематизированному [Смирнов, 2005, с. 429], поскольку комплексы с этим орнаментом из Уйгарака (к. 45, 47) и Южного Тагискена (к. 36, 45) не имеют явных хронологических отличий от Вакулихи-1 и Гилёво-10. Все они, как и Аржан-2, относятся к завершающему этапу раннескифской культуры. В связи с этим следует отметить, что единс- твенная подвеска с изображением верблюда в Уйгараке происходит из набора в кургане 47, где найденные 72 пронизки, четыре распределителя и две застёжки также были орнаментированы «плетёным узлом» [Вишневская, 1973, с. 40, табл. XV. – 2-4]. Что же касается приводимых Н.Ю. Смирновым ссылок на предлагаемые датировки этих памятников, то на их основе можно сделать любую комбинацию в пределах VIII – начала VI вв. до н. э.

Не останавливаясь на замечательных изображениях «ланей», верблюда и лося, рассмотрим лишь уникальные подпружные пряжку и блок подковообразной формы, выполненные в виде смотрящих в разные стороны «ланей». Подобные «пряжки» без шпеньков на лицевой стороне хорошо известны в поясных наборах Тувы и Китая. На Алтае одна найдена в Быстрянке [см. сводку, Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 46-47]. Все найденные в комплексах «пряжки», на наш взгляд, использовались как вариант поясных обойм с отверстием для подвешивания колчана (иногда, возможно, – чеканов и кинжалов). Комплексы с такими поясными «пряжками» датируются второй половиной VII – началом VI вв. до н. э. В конском снаряжении такие «пряжки» встречены впервые. Несмотря на кажущуюся однотипность, пряжка и блок различаются сечением дужек и образами «ланей», что заставляет предположить их происхождение из двух похожих наборов. На оборотной плоской стороне пряжки, как и у поясных, имеются два шпенька, вставлявшихся в прорези на верхнем подпружном ремне шириной около 7,5-8 см. В рабочем положении головы ланей на пряжке были обращены вверх. Шпенёк с копытовидным знаком на лицевой стороне пряжки несколько отогнут вовнутрь. Желобчатый с оборотной стороны блок никаких шпеньков не имел. Он крепился на конце узкого нижнего подпружного ремня шириной около 2 см, который охватывал концы ушей «ланей». В рабочем положении их головы обращались вниз. Данная находка имеет большое значение для понимания особенностей устройства подпруги и взаиморасположения подпружных пряжек и блоков. В раннескифское время, как и в пазырыкской сбруе, подпружная пряжка со шпеньком крепилась на широком (в могиле 32 – до 7,5-8 см) верхнем подпружном ремне, а блок – на узком нижнем подпружном. Способ затягивания и застёгивания подпруги был аналогичен зафиксированному в Башадаре-2 и Туэкте-1. Обнаружение специфичных подковообразных пряжки и блока в Гилёво-10 ещё раз показало, насколько близки были в раннескифское время сакрализованные сбруйные и поясные наборы, представлявшие единый комплекс снаряжения лошади и воина-всадника. Очевидно, и в Туве аналогичные «пряжки» использовались не только на поясах, но и в конском снаряжении.

Набор из могилы 32 представляет особый интерес и как иллюстрация промежуточного положения алтайских предгорных комплексов между саками Приаралья и населением Тувы. Хорошо прослеживаемое в Гилё- во-10 по особенностям погребального обряда и инвентаря сакское влияние проявляется в орнаментации пронизок, застёжек и распределителей, в образе верблюда. Близость сбруйных и поясных наборов из предгорий Алтая и Тувы отмечалась неоднократно, но и в этом вопросе выявились ранее неизвестные точки соприкосновения культур.