Новая находка тибетского железного наконечника копья

Автор: Пронин Алексей Олегович, Худяков Юлий Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности конструкции железного наконечника копья из частного собрания (Новосибирск, Россия). Рассмотрены особенности конструкции пера наконечника в свете развития древкового колющего оружия в Центральной и Восточной Азии в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени. Предложена атрибуция данного предмета, определение его хронологической и культурной принадлежности. Приведены примеры аналогичных предметов из собрания музеев США и Великобритании.

Центральная азия, восточная азия, южная сибирь, китай, тибет, монголия, древковое оружие, копья, колющее оружие

Короткий адрес: https://sciup.org/14737812

IDR: 14737812 | УДК: 903.22;

Текст научной статьи Новая находка тибетского железного наконечника копья

Военное дело населения Тибета в позднем Средневековье и в Новое время является актуальной темой в мировом и отечественном оружиеведении и военно-исторической науке [ Ka-rutz, 1925. S. 56; Robinson, 1967. P. 160–163; La Rocca, 2006. P. 157; Уоддель, 1906; Робинсон, 2006. С. 200-204; Горелик, 2004; Stone, 1999 ] . Важным источником по данной теме могут служить находки предметов холодного оружия и средства индивидуальной металлической защиты, которые использовали тибетские воины вплоть до начала XX в. В предшествующих работах авторы настоящей статьи привели некоторые результаты изучения нескольких выдающихся образцов тибетского клинкового оружия, хранящихся в настоящее время в музейных и частных собраниях КНР, США, Великобритании, Израиля [Пронин, Худяков, 2011; Бобров, Пронин, 2011; Пронин, Москвитин, 2010]. Однако, помимо клинкового, на вооружении у тибетских воинов в периоды позднего Средневековья и Нового времени, вплоть до начала XX в. было и древковое колющее оружие. Находки тибетских копий, пик и дротиков выявлены в настоящее время в оружейных коллекциях музеев США, Великобритании и в частных собраниях коллекционеров средневекового оружия.

В то же время в музейных коллекциях некоторых сибирских городов, в составе которых хранится значительное количество железных предметов вооружения, относящихся к поздне-

* Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (ГК№ 14.740.11.0766).

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 4: Востоковедение

му Средневековью и Новому времени, выявлены различные предметы тибетского наступательного оружия. Это позволяет продолжить поиск наконечников тибетского древкового колющего оружия в музейных собраниях Монголии и Китая, недостаточно изученных отечественными специалистами.

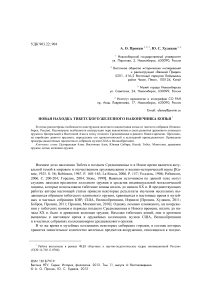

В начале 2011 г. в распоряжении одного из авторов настоящей статьи оказался хорошо сохранившийся массивный железный наконечник копья (рис. 1, 1–3 ). Этот предмет был приобретен предыдущим владельцем на антикварном рынке. Первоначально находка была определена в качестве «позднего цинского копья». Предыдущий владелец попытался отшлифовать наконечник водными камнями, что привело к удалению окислов и патины на одной из граней пера. В таком, частично отшлифованном виде приобретенный одним из авторов настоящей статьи наконечник копья стал объектом научного изучения. Выяснилось, что, несмотря на некоторые превратности хранения и не вполне оправданные попытки шлифовки этого предмета, он вполне пригоден для научного изучения. Более того, исследование поверхности отшлифованной грани пера наконечника с помощью увеличительных приборов позволило более детально ознакомиться с некоторыми особенностями его конструкции и материалом, из которого он был изготовлен.

Визуальное изучение предмета выявило ряд особенностей, характерных для известных и описанных в зарубежной и отечественной литературе образцов тибетских наконечников копий, что стало решающим аргументом в пользу заявленной культурной атрибуции этого предмета [LaRocca, 2006. P. 175–179; Бобров, Худяков, 2008. С. 605–607].

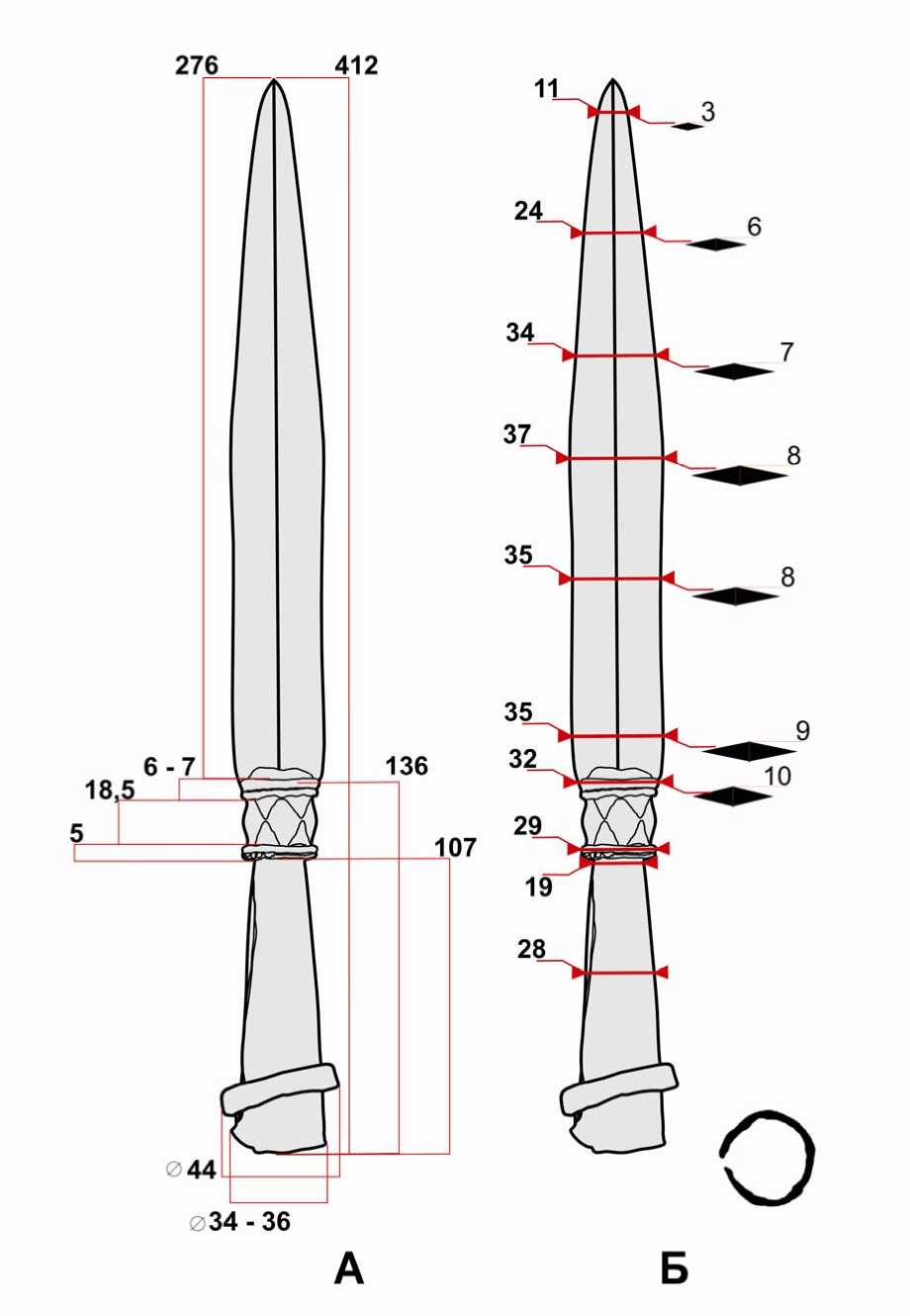

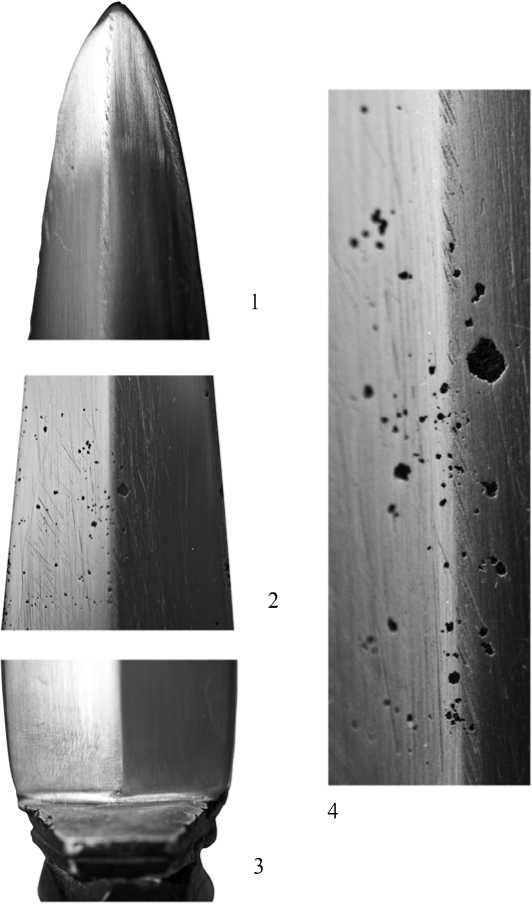

Рассматриваемый железный наконечник копья имеет уплощенно-ромбическое в сечении перо с удлиненным остроугольным острием, узким пером удлиненно-пятиугольной формы и слабо выраженными плечиками (рис. 1, 2). Под плечиками расположено шестигранное в сечении «яблоко», ограниченное с обеих сторон, под плечиками пера и при переходе к втулке четырьмя горизонтальными шестигранными пластинами-шайбами (рис. 3, 2 ). Ниже «яблока» расположена коническая втулка с длинным несомкнутым швом (рис. 3, 1 ). На втулке имеется кольцо, выкованное из узкой, прямоугольной в сечении, железной полосы (рис. 3, 3–5 ). Общая длина наконечника копья со втулкой составляет 412 мм. Длина пера – 276 мм. Ширина пера у острия составляет 11, в середине – 37 мм; слабо выраженные плечики пера образованы сужением его ширины с 35 до 32 мм у основания. Толщина пера с четко выраженным ребром по оси наконечника составляет 3 мм у острия, 8 мм в середине и 10 мм у основания. Толщина каждой из четырех шестигранных пластин-шайб составляет 3 мм (две верхние, со стороны пера) и 2–2,5 мм (две нижние, со стороны втулки). Расположенное между шестигранными пластинами массивное «яблоко» с характерными ромбовидными и треугольными гранями имеет сложную огранку. В отличие от пера и втулки пластины-шайбы и «яблоко» изготовлены из металла желтого цвета (возможно, это бронза либо латунь 1). Торцевая поверхность верхних пластин (со стороны пера) имеет Х-образную насечку. Высота муфты-«яблока» составляет 18,5 мм, диаметр 27–28 мм. Длина втулки – 107, ширина кольца – 3 мм. Несомкнутый шов на втулке образован совмещением противоположных сторон пластины в процессе изготовления (выгибания) конического изделия. В верхней части конусовидной втулки этот разрез выглядит как плотный стык двух краев пластины, у основания же втулки он расширяется до 4 мм. У основания втулки и на участке верхней ее трети имеются вмятины от сильных ударов, возможно полученные в процессе крепления наконечника копья к древку или, наоборот, снятия с древка. Железное кольцо из узкой полосы, шириной 9 и толщиной 3 мм, свободно перемещается на участке от основания втулки до середины пера, ограничивающих его движение. На верхней стороне кольца, обращенной к острию наконечника имеются следы сильных ударов тяжелым твердым предметом. Диаметр втулки в верхней части составляет 19 мм, в средней – 28, у основания – 34–36 мм (см. рис. 2). Сечение втулки округлое. Внешний диаметр кольца составляет 44, внутренний – 35 мм.

В конструкции данного наконечника копья кольцо играло роль фиксатора, обжимавшего втулку и плотно фиксировавшего ее на древке копья. Разрез втулки позволял ей расширяться

Рис. 1. Тибетский железный наконечник копья c граненым упором и конической втулкой. Общий вид (сталь, цветной металл, ковка, литье): 1 - аверс (грани пера шлифованы); 2 - вид с боку; 3 - реверс (нешлифованная сторона)

Рис. 2. Тибетский железный наконечник копья; основные параметры (прорисовка): А - общие размеры; длины и толщины отдельных частей; Б - ширина и сечение отдельных фрагментов

Без масштаба

Рис. 3. Детали тибетского наконечника копья (без масштаба): 1 - коническая втулка с кольцом и стыком краев; 2 - составной упор с граненым «яблоком» и шестигранными муфтами; 3, 5 - зажимное кольцо на втулке; 4 -основание втулки либо сжиматься под давлением кольца, что позволяло в некоторых пределах варьировать толщину древка. Судя по следам на верхней торцевой поверхности обжимного кольца, оно опускалось к основанию втулки под действием сильных ударов и прочно заклинивалось в нижней ее части. Вмятины на втулке копья, особенно на нижней ее части (сочетание вмятины на одной из сторон разреза и зазубрины на другом со скошенным следом сильного удара на торцевой поверхности обжимного кольца), могут быть результатом попыток снять кольцо, демонтировать наконечник с древка, либо следствием сильного отбивающего удара, нанесенного при помощи твердого предмета в ходе применения наконечника копья. Наконечник копья подвергся некоторому воздействию коррозии. Его железные части (перо, втулка и обжимное кольцо) покрыты толстой оксидной пленкой темного, черно-коричневого оттенка (см. рис. 1, 3). Нешлифованная поверхность пера в несколько меньшей степени, а втулка и кольцо в большей степени поражены сплошной коррозией, неравномерной, протекавшей с неодинаковой скоростью по всей поверхности металла, что является одним из признаков разрушения металла, характерного для археологических памятников

Рис. 4. Особенности пера тибетского наконечника копья (без масштаба): 1 – острие; 2 – фрагмент средней части; 3 – основание; 4 – следы коррозии (макросъемка)

эпохи господства железодела тельной технологии вплоть до Нового времени [Шемаханская, 1989. С. 16–17]. Нешлифованная поверхность пера, втулка и обжимное кольцо покрыты многочисленными пятнами, питтингами и язвами в виде раковин, что является следствием разрушения поверхности металла. В то же время повреждения затронули только верхние слои, язвы в виде раковин не являются глубокими (рис. 4, 4). Шлифовка одной из сторон пера показала отличную сохранность основной массы металла, из которого изготовлен наконечник копья и, следовательно, сохранение основных свойств данного предмета (рис. 4, 1–3). Эти факты позволяют предположить либо относительно непродолжительное пребывание рассматриваемого предмета в земле, или благоприятные особенности грунта для сохранности железного предмета, либо пребывание его в условиях внешней среды, вызвавших процессы атмосферной коррозии. Массивный упор-«яблоко» данного наконечника копья, изготовленный из металла желтого цвета, также покрыт оксидной пленкой черного цвета (см. рис. 3, 2).

Даже будучи не насаженным на древко, этот длинный массивный наконечник копья прекрасно сбалансирован и может быть использован для нанесения колющих, а возможно, и ру-

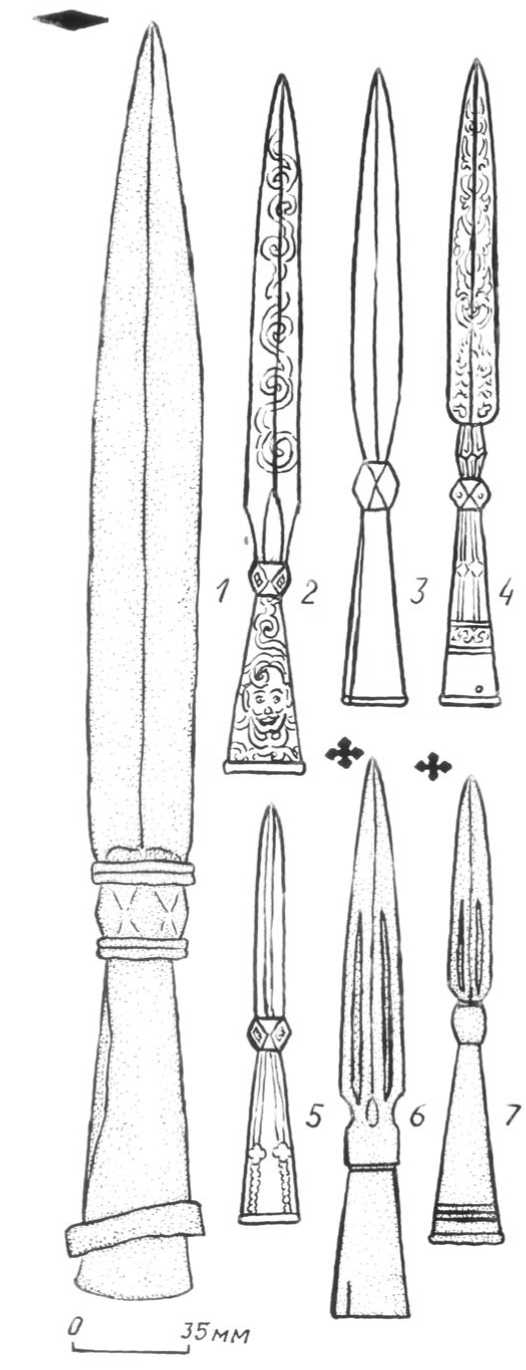

Рис. 5. Железные наконечники копий с «яблоком» из Тибета, Алтая и Западной Сибири: 1 - железный наконечник копья из частной коллекции; 2-5 - тибетские наконечники копий из Музея искусств Метрополитен, Нью-Йорк, США (по: [Бобров, Худякову, 2008]); 6 - наконечник копья из Венгеровского района Новосибирской области (по: [Молодин и др., 1990]); 7 - наконечник копья из Горного Алтая (по: [Горбунов, Тишкин, 1998])

бящих ударов. Будучи насаженным на древко, он может быть использован в качестве мощного древкового колющего оружия, опасного даже для воинов в тяжелых доспехах.

Удлиненно-пятиугольная, а также удлиненно-ромбическая формы пера в сочетании с граненым «яблоком» или составным упором на шейке были характерны именно для тибетских копий XVII-XIX вв. [ LaRocca, 2006. P. 175 -179; Бобров, Худяков, 2008. С. 304-306; рис. 93, 1-4 ] (рис. 5, 2-5 ). Подобные наконечники копий с граненым «яблоком» на шейке отмечены в составе древкового колющего оружия джунгарских и халха-монгольских воинов в эпохи позднего Средневековья и Нового времени. Есть основания предполагать, что появление граненых упоров-«яблок» у наконечников копий монгольских воинов в это время произошло под влиянием контактов с тибетскими центрами ремесленного оружейного производства. Втульчатые копья с удлиненно-ромбическим пером также отмечены на вооружении тувинских воинов позднего Средневековья и раннего Нового времени [Худяков, 2007. С. 129, 133, 142, 147]. Отдельные находки позднесредневековых железных наконечников копий, с четырехгранно-четырехлопастным в сечении пером, в конструкции которых присутствует «яблоко» на шейке, известны на Алтае и в Западной Сибири [ Молодин и др., 1990. С. 75. Рис. 56, 3 ; Горбунов, Тишкин, 1998. С. 264-265. Рис. 36 ] (см. рис. 5, 6 , 7 ).

Наиболее близкие аналогии изучаемой находке прослеживаются среди тибетских наконечников копий из собрания Музея искусств Метрополитен в Нью-Йорке. В составе этой коллекции известно 8 образцов тибетского древкового колющего оружия Нового времени [LaRocca. 2006. P. 175–179]. Из них наиболее близки к рассматриваемому нами образцу пять наконечников копий, один из которых обладает составным упором из двух толстых колец-шайб и граненого «яблока». Другой наконечник из Музея искусств Метрополитен имеет продольный разрез на втулке, что указывает на схожий способ крепления этого наконечника копья на древке с описанным нами выше. В отличие от большинства представленных в коллекции Музея искусств Метрополитен тибетских наконечников копий, рассмотренное нами копье лишено каких-либо украшений или буддийской ритуальной символики, за исключением не очень заметной Х-видной насечки на торцевых поверхностях верхних шайб составного упора на шейке наконечника. Отсутствие вычурных украшений в сочетании с высоким качеством изготовления говорит о том, что в нашем распоряжении находится не церемониальное или ритуальное копье, а настоящий предмет древкового колющего вооружения, предназначенный для использования в реальных боевых столкновениях.

Данная находка свидетельствует, что в относительно недавнем прошлом тибетцы широко использовали в условиях ближнего боя для атаки защищенных доспехами противников копья с железными наконечниками, обладавшими повышенным проникающим эффектом.

THE NEW DISCOVERY OF THE TIBETAN IRON LANCE HEAD