Новая организационная технология медицинского сервиса: междисциплинарный центр профилактики пароксизмальных состояний

Автор: Казенных Т.В., Гребенюк О.В., Алифирова В.М., Семке В.Я.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Новые медицинские технологии

Статья в выпуске: 2 (40), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14295119

IDR: 14295119

Текст статьи Новая организационная технология медицинского сервиса: междисциплинарный центр профилактики пароксизмальных состояний

Томск, ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН, Сибирский государственный медицинский университет

Томская область – одна из крупнейших регионов Сибири с населением около 1 миллиона 36 тысяч человек. Можно предполагать, что не менее 11—14,5 тысяч жителей Томска и Томской области страдают эпилепсией, причем примерно 2—3,5 тысячи из них дети. Поэтому значение организации специализированной помощи больным эпилепсией и пароксизмальными состояниями вполне очевидно.

На базе Института психического здоровья и Сибирского государственного медицинского университета создана и внедрена новая форма помощи больным с пароксизмальными состояниями различного генеза – Междисциплинарный центр профилактики пароксизмальных состояний (МЦППС). МЦППС был преобразован из Междисциплинарного Эпилептологического кабинета в 2005 г. и на сегодняшний день остается единственной организационной структурой в Томске и Томской области, обладающей возможностями для полноценного обследования и наблюдения за пациентами с пароксизмальными состояниями различного генеза.

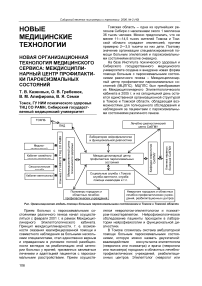

Рис. Организационная модель помощи больным пароксизмальными состояниями в Томске и Томской области

Прием больных с пароксизмальными состояниями различного генеза начал осуществляться с февраля 2001 г. в рамках Междисциплинарного Эпилептологического кабинета. Принцип междисциплинарности, т. е. возможности оказания квалифицированной помощи и совместного наблюдения за больными несколькими специалистами, стал единственно верным и оправданным в условиях полной разобщенности взглядов на реабилитацию этой категории больных у врачей, призванных заниматься лечением и адаптацией пациентов с пароксизмальными расстройствами. Прием осуществ- лялся неврологом-эпилептологом и психиатром-психотерапевтом. Нейрофизиологическое обследование пациенты проходили в лаборатории нейрофизиологии и функциональной диагностики.

В Томске сложилась система амбулаторной помощи больным пароксизмальными состояниями, которую можно назвать двухэтапной: взаимодействие консультанта-эпилептолога (невролога или психиатра) и врача (невролога или психиатра) городских и областных лечебнопрофилактических учреждений, реабилитационных центров. Эпилептолог (невролог или психиатр) МЦППС занимается дифференциальной диагностикой пароксизмов эпилептического и неэпилептического генеза, подбором и коррекцией терапии, составлением индивидуальных программ лечения и наблюдения. Врач (невролог или психиатр) городских и областных лечебно-профилактических учреждений, реабилитационных центров предварительно диагностирует и обследует пациентов, направляет их к эпилептологу, осуществляет реабилитацию в соответствии с предложенной эпилептологом программой, готовит пациентов к решению экспертных вопросов.

При преобладании в клинической картине больных выраженных психических расстройств, психотических форм рекомендовалось обращение в психоневрологический диспансер с дальнейшим наблюдением и лечением в Томской областной психиатрической больнице. Целесообразно отметить, что при необходимости врачами ПНД и ТКПБ в МЦППС пациенты направлялись для консультативного осмотра с разработкой или коррекцией тактики реабилитации. При преобладании в клинической картине больных реактивных наслоений в виде тревоги, страха, депрессии, что требовало стационарного лечения в психиатрическом стационаре, больные направлялись в клинику ГУ НИИ ПЗ ТНЦ СО РАМН, где под курацией психиатра-эпилептолога проходили курс лечения, включающий, помимо продолжающегося противо-эпилептической терапии, купирование реактивных состояний. На базе Института психического здоровья пациентам с пароксизмальными состояниями оказывалась всесторонняя консультативная помощь: в Медико-генетическом центре по вопросам прогнозирования и планирования семьи, в кабинете семейного консультирования – по вопросам семьи и брака, сексологической службой решались вопросы сексуальной дисфункции, столь часто встречающейся в семьях больных эпилепсией. Для диагностики пароксизмальных состояний неэпилептического генеза весьма важным оказывалось обследование и дальнейшее лечение в кабинете веге-тологии. С другой стороны, при обращении в клинику или Межведомственный центр пациенты с пароксизмальными состояниями направлялись для диагностикой, подбора и коррекции терапии, составления индивидуальных программ лечения и наблюдения в МЦППС.

При преобладании в клинической картине моторных проявлений – судорог без психических расстройств – больные направлялись в клинику нервных болезней СибГМУ, с обязательной консультацией невролога-эпилептолога МЦППС и в сложных случаях – зав. кафедрой нервных болезней д.м.н., проф. В. М. Алифировой. При необходимости больные имели возможность обращения к нейрохи- рургу для решения вопроса о возможности нейрохирургического вмешательства. После проведения операции реабилитационный период осуществлялся в клинике нервных болезней, а в отдаленный период – в клинике НИИ психического здоровья, амбулаторно данная группа пациентов наблюдалась в МЦППС.

В то время, когда прием пациентов в Томске осуществлялся только в МЦППС, взрослые пациенты составляли 85—90 %, дети – 10—15 %. Возможности приема не соответствовали реальной потребности в консультативной помощи. С 2005 г. начал осуществляться прием детского невролога-эпилептолога на базе Областной детской поликлиники и Лечебнодиагностического центра СибГМУ, что явилось важной вехой в работе МЦППС. Основной сферой деятельности этого специалиста является изучение эпилептических энцефалопатий, которые являются актуальной проблемой педиатрической неврологии, поскольку составляют до 40 % всех эпилепсий с началом приступов на первом году жизни. Данные нейровизуализации свидетельствуют, что значительная часть таких пациентов не имеет серьезных структурных изменений в головном мозге, т. е. возникающий регресс психического развития у этих детей является следствием эпилепсии, а не мозгового повреждения, тем более что он всегда сопряжен во времени с началом эпилепсии. На учете детского невролога-эпилептолога состоят дети и подростки с различными формами эпилепсии и эпилептическими синдромами, в том числе синдромом Веста и инфантильными спазмами, синдромом Леннокса–Гасто, детской миоклонической эпилепсии и другими формами пароксизмальных состояний детского и подросткового возрастов. При выраженных психических расстройствах дети и подростки наблюдались и проходили курсы стационарного лечения на базе детско-подросткового отделения НИИ ПЗ ТНЦ СО РАМН и ТКПБ, ПНД при обязательном осмотре психиатра-эпилептолога.

С этого же времени началась работа с социальными службами Томска – городской службой занятости, службой помощи инвалидам, однако из-за недостатка финансирования и малых возможностей служб данный аспект проблемы остается в стадии разработки.

Таким образом, организация помощи больным пароксизмальными состояниями в Томске прошла многолетний путь и доказала необходимость специализированной помощи этим больным. С созданием МЦППС она стала значительно квалифицированнее, доступнее, что позволяет говорить о том, что создание эпилептологических центров – магистральный путь развития эпилептологической помощи населению, путь внедрения современных методов лечения.

ОПЫТ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

В СТРУКТУРЕ ПСИХИАТРИЧЕ

СКОГО ЛПУ

Л. В. Хвощий, О. А. Голдобина,В. И. Исупова

Барнаул, Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю. К. Эрдмана

Р е з ю м е : Показана актуальность создания отделения интенсивной терапии в структуре психиатрического стационара; медицинские показания; медико-экономическая эффективность. Определены особенности структурной организации отделения интенсивной терапии, оборудование, медикаментозное обеспечение, штаты отделения. Даны показания и противопоказания для госпитализации в отделение интенсивной терапии психиатрического стационара. Задачи и функции отделения интенсивной терапии психиатрического стационара. Особенности работы отделения интенсивной терапии, основные методики лечения (титрационная медицина, плазмоферез). Количественный и нозологический состав пациентов отделения интенсивной терапии за 5-летний период работы. Основные качественные показатели работы психиатрического стационара за время функционирования отделения интенсивной терапии, их динамика за 5-летний период: снижение средней продолжительности пребывания больного в стационаре, снижение процента повторности поступления больных, снижение процента летальности в стационаре.

A b s t r a c t : Relevance of creation of the intensive therapy unit has been shown in the structure of a psychiatric hospital; medical indications, medico-economic efficacy. Peculiarities of structural organization of the intensive therapy unit have been defined, equipment, medication supply, staff of the unit. Indications and counter indications for admission in intensive therapy unit of a mental hospital. Peculiarities of the work of intensive therapy unit, basic methods of treatment (titration medicine, plazmopheresis). Quantitative and nosological composition of patients of intensive therapy unit for 5 years of work. Basic qualitative indices of work of a mental hospital during functioning the intensive therapy unit, their dynamic for 5 years: decrease of mean duration of stay of the patient in the hospital, decrease of percent of repeatability of admission of patients, decrease of percent of lethality in the hospital.

С 1 июня 2001 г. в структуре Алтайской краевой клинической психиатрической больницы было организовано и функционирует женское отделение интенсивной терапии. Необходимость организации отделения интенсивной терапии в структуре психиатрического стационара была обусловлена рядом причин: 1) частота возникновений острых психических заболеваний, сопровождающихся высоким летальным риском (фебрильная кататония, злокачест- венный нейролептический синдром, тяжелые депрессии со стойкой суицидальной активностью, отказ от пищи и воды); 2) появление значительных контингентов больных с резистентностью к психофармакотерапии (с такими проблемами встречаются сегодня около 30 % психически больных). Очень часто ключом решения этих проблем является применение специальных методов интенсивной терапии, которые требуют анестезилогического обеспечения (электросудорожная терапия, эффективные методы детоксикации и др.).

В то же время необходим учет экономического фактора в выборе пути к достижению терапевтического эффекта при лечении психически больных. Одним из способов решения этой проблемы является возможное сокращение длительности пребывания пациентов в круглосуточном стационаре. Опыт работы отделения интенсивной терапии показал, что использование различных методов интенсивной терапии сделало эту задачу решаемой.

Администрацией больницы было разработано положение об отделении интенсивной терапии, которое имеет свою специфику.

-

I. Общие положения: отделение должно быть обеспечено наркозно-дыхательной, реанимационной, мониторной аппаратурой и другим специальным оборудованием; неснижае-мым запасом медикаментов, трансфузионными средствами и системами в количествах, необходимых для полноценного проведения реанимации и интенсивной терапии (не менее трехсуточного); штат отделения интенсивной терапии, устанавливаемый нормативами, не может быть уменьшен, но может быть увеличен за счет внутренних резервов лечебнопрофилактического учреждения при производственной необходимости.

-

II. Показанием к госпитализации в отделение интенсивной терапии является наличие у больного: а) психотической симптоматики: парано-яльные, параноидные, парафренные, галлюцинаторно-бредовые, депрессивно-бредовые, маниакально-бредовые состояния, фебрильная кататония, нейроидная, кататоническая, гебефреническая симптоматика; делириозные расстройства; б) выраженные аффективные расстройства, депрессивные, маниакальные состояния; в) учащение пароксизмальных расстройств, эпилептический статус; г) декомпенсация личностных расстройств, протекающая с выраженным двигательным возбуждением, агрессивной направленностью поведения; д) побочные эффекты и осложнения психофармакотерапии: коллапсы, экстрапирамидные реакции, токсические реакции экзогенного типа, токсико-аллергические реакции; е) стойкая резистентность к проводимой психофармакотерапии; ж) состояния абстиненции, обусловленные дли-

- тельным злоупотреблением алкоголем, наркотическими средствами.

-

III. Не подлежат госпитализации в отделение интенсивной терапии больные с указанием (или подозрением) на наличие угрожающих заболеваний внутренних органов, травм, поражений центральной нервной системы.

-

IV. Задачи и функции. Основной задачей отделения является осуществление комплекса мероприятий по интенсивной терапии, а в случае необходимости – реанимации, интенсивному наблюдению и интенсивному уходу нуждающихся в оказании неотложной психиатрической помощи и интенсивной терапии в условиях психиатрического стационара.

В соответствии с поставленными задачами на персонал отделения возлагаются следующие функции: а) зав. отделением ведет отбор больных, подлежащих госпитализации в отделение, определяет показания к переводу их в другие отделения больницы, выписку из стационара; б) осуществляет комплекс мероприятий по интенсивной терапии, реанимации, интенсивному наблюдению и интенсивному уходу за больными с привлечением при необходимости консультантов любой специальности, неся при этом персональную ответственность за своевременность и качество лечения; в) осуществляет взаимосвязь и преемственность в работе с персоналом других отделений; г) оформляет и ведет необходимую медицинскую документацию установленного образца.

Женское отделение интенсивной терапии АККПБ рассчитано на 25 коек. 1 нагрузка врача-психиатра составляет в интенсивном отделении 8 человек. Ставка заведующего отделения является освобожденной. В штате имеются ставки врача-реаниматолога, невропатолога, терапевта. Женское отделение интенсивной терапии ежедневно принимает психически больных женщин, жительниц Барнаула, ряда районов Алтайского края, закрепленных за больницей, а также больных с острыми психотическими расстройствами из других районов и регионов России при наличии показаний для госпитализации в отделение интенсивной терапии.

Больные поступают с направлениями участковых психиатров диспансерного подразделения АККПБ, участковых психиатров ЦРБ, врачей-психиатров бригад скорой помощи.

Основной контингент пациентов отделения состоит из лиц молодого и среднего возрастов, меньшую часть составляют женщины старшего возраста (старше 55 лет, в среднем таких больных 13 %). На каждую поступающую больную в приемном покое заводится клиническая история болезни. Первая запись делается дежурным врачом, затем в день поступления пациентка осматривается заведующим отделени- ем и передается на курацию ординаторам. Клиническая история болезни заполняется в день поступления больного. В течение первого дня назначаются и проводятся необходимые обследования, консультации узких специалистов, назначается лечение. Наблюдения врача за больным, динамика патологического процесса, коррекция лечения отражается в дневниковых записях, которые в отделении интенсивной терапии ведутся в первые дни не менее трех раз в сутки, в последующем ежедневно. Наряду с этим на каждую больную заводится лист наблюдения, где отражаются параметры жизнедеятельности не менее 2-х раз в сутки. При состояниях, угрожающих жизни пациента, таких больных переводят в палату интенсивной терапии, имеющую необходимое оборудование и медикаментозное обеспечение. Таких пациентов курируют совместно врач-психиатр и реаниматолог, средним медицинским персоналом ведется лист интенсивного наблюдения.

За пятилетний период работы в отделении интенсивной терапии пролечено 4097 пациентов, среднее количество в год 815.

Таблица

Нозологический состав больных

|

Органические психозы и (или) слабоумие |

5,8 % |

|

Сосудистая деменция и др. формы старческого слабоумия с психотической симптоматикой |

0,8 % |

|

Психические расстройства и слабоумие вследствие эпилепсии |

1,0 % |

|

Органические непсихотические расстройства вследствие эпилепсии |

1,4 % |

|

Органические непсихотические расстройства |

6,7 % |

|

Шизофрения |

54,6 % |

|

Шизотипические расстройства |

2,0 % |

|

Шизоаффективные расстройства |

3,6 % |

|

Острые и преходящие органические психозы |

2,3 % |

|

Хронические неорганические психозы |

4,7 % |

|

Аффективные психозы |

10,0 % |

|

Поведенческие расстройства зрелой личности |

2,8 % |

|

Умственная отсталость |

2,3 % |

|

Алкогольные психозы и другие непсихотические состояния, связанные с употреблением ПАВ |

2,0 % |

Главной задачей отделения интенсивной терапии является проведение комплекса лечебных мероприятий, направленных на купирование психотических проявлений при их максимальной выраженности. Для достижения указанной задачи необходим подбор эффективных доз препаратов, обеспечивающих активное терапевтическое воздействие с первых часов лечения. Во всем мире самым эффективным и надежным методом терапии считается медикаментозное лечение психозов, в основе которого лежит индивидуальный подход к каждому пациенту с учетом возраста, пола, наличия отяго-щенности другими заболеваниями.

В связи с этим в отделении была внедрена методика титрационного введения психотропных препаратов (Вовина, Кюне, 1989). Данная методика применяется с первого дня лечения.

Принцип данной методики: путем дробного введения препарата в короткие сроки подобрать минимально-достаточную дозу для конкретного больного. Минимально-достаточной считается доза, оказавшая ожидаемое психофармакологическое действие с минимальным количеством побочных явлений. Первоначально проводится внутримышечное введение небольшой пробной дозы препарата (1,0 мл), с целью определения наличия чувствительности к препарату. В течение ½ часа ведется наблюдение за состоянием пациента, контроль за гемодинамическими показателями (АД, ЧСС). При удовлетворительной реакции на данный препарат в данной дозе вводят 1,0 мл вещества внутривенно капельно. Если предыдущая инъекция не оказала ожидаемого действия или если через ½ часа психотропный эффект препарата начинает ослабевать, делается повторная инъекция. Кратность введения препарата зависит от состояния пациента, при этом суммарная доза не должна превышать максимальную суточную дозу. С каждым последующим введением количество (доза) препарата увеличивается на 1,0, а интервалы между инъекциями постепенно удлиняются на 15—20 минут, к концу дня они уже могут составлять 2—2,5 часа. Независимо от количества инъекций и их частоты через 30—60 минут проводят контроль гемодинамических показателей.

При комбинированной фармакотерапии по титрационной схеме подбирается основной («ведущий») препарат. Подбор дозы препарата происходит в течение первых суток поступления больного в отделение. Метод оправдал себя полностью, так как в течение короткого времени отмечается эффект, подбирается оптимальная доза лекарственного препарата. Как правило, коррекция дозы в последующие сутки уже не требуется. Показаниями для проведения титрационной методики являются онейроид на разных стадиях развития, острый чувственный бред, параноидный синдром, маниакальные, депрессивные состояния, галлюцинаторный синдром, кататоническая симптоматика, психомоторное возбуждение. Методом титрационно-го введения психотропных препаратов в отделении в среднем пролечивается 50—60 % больных.

Одним из методов интенсивной терапии, применяемым в отделении, является метод эффективной детоксикации – плазмоферез. В последние годы в литературе убедительно доказано участие иммунологических нарушений, как в патогенетических механизмах возникновения и развития психических заболеваний, так и в формировании резистентности к психотропным средствам. Метод плазмофереза внедрен в отделении с января 2003 г. Процедуру плаз-мофереза проводят врач-реаниматолог и реа- нимационная медицинская сестра. Перед проведением данного вида лечения все больные проходят дополнительное обследование (общий белок, протромбиновый индекс, длительность кровотечения, время свертывания крови). Данные пациенты предварительно осматриваются заведующим отделением и врачом-реаниматологом для определения наличия показаний для плазмофереза. Показаниями к проведению плазмофереза являются: фебрильная кататония; резистентность к психофармакотерапии; затяжные и хронические экс-трапирамидные расстройства; резистентные депрессивные состояния у больных с эндогенными психозами; купирование абстинентных состояний при алкоголизме и наркомании.

Основные механизмы воздействия при плазмоферезе: детоксикационный, иммунокорригирующий, выведение ЦИК, антител к лекарственным препаратам, аутоантител. За трехлетний период работы кабинета плазмофереза проведен 981 сеанс, в среднем в год – 327 сеансов, ежемесячно – 28. За время работы отделения интенсивной терапии с применением плазмофереза пролечено 6 пациентов с диагнозом «фебрильная шизофрения». При затяжных и хронических экстрапирамидных расстройствах положительный эффект имел место во всех случаях. Его можно объяснить как иммунокорригирующим, так и мощным дезинток-сикационным воздействием.

Плазмоферез дал положительный эффект и при резистентности к психофармакотерапии. В среднем проводилось 2—3 сеанса плазмофе-реза на курс лечения с интервалами в 3—7 дней. У 78 % больных сразу после проведения процедуры возникал отчетливый стимулирующий и нерезко выраженный эйфоризирующий эффект: повышение настроения, исчезновение апатии. В некоторых случаях это происходило на фоне повышенной физической истощаемо-сти. Данное состояние наблюдалось от нескольких часов до 2—5 суток и являлось прогностически благоприятным. В дальнейшем наблюдалась постепенная, но стойкая редукция психопатологических расстройств на фоне продолжающейся, но ранее неэффективной психофармакотерапии.

Серьезных осложнений при проведении плазмофереза не наблюдалось. У двух пациентов имело место развитие гипопротеинемических отеков через несколько часов после проведения процедуры, которые быстро купировались после назначения инфузионной корригирующей терапии. У четырех больных через несколько часов после плазмофереза наблюдалась кратковременная субфебрильная реакция, сопровождающаяся ознобом, которая не требовала специальной коррекции.

При развитии состояний, угрожающих жизни больного – эпилептический статус, фебрильная кататония, тяжелая депрессивная симптоматика со ступорозными проявлениями, злокачественный нейролептический синдром, сопутствующая соматическая патология тяжелой степени – курацию осуществляют совместно врач-психиатр и врач-реаниматолог.

Длительность пребывания больного в отделении интенсивной терапии составляет в среднем 10—12 дней. После купирования острых психопатологических проявлений больные переводятся в общепсихиатрические отделения стационара, а часть больных (17—18 %) переводится на другие, более экономичные этапы лечения (дневные стационары, амбулаторное лечение). Средняя длительность пребывания выбывшего больного в отделении интенсивной терапии составляет 9,7 койко-дня.

Опыт работы отделения интенсивной терапии в структуре психиатрического стационара показал следующие результаты. Организация отделения интенсивной терапии явилась одним из факторов, способствующих снижению средней длительности пребывания больного в стационаре с 56,7 в 2001 г. до 43,5 в 2005 г., т. е. на 13,2 койко-дня. Снизился процент повторности поступления больных в стационар – с 13,5 % в 2001 г. до 11,3 % в 2005 г., т. е. на 2,2 %. Снизился процент летальности в стационаре – с 0,3 % в 2001 г. до 0,01 % в 2005 г. Использование различных методов интенсивной терапии значительно повысило качество лечения лиц, страдающих психическими расстройствами.

Научная программа конгресса Всемирной ассоциации по Культуральной психиатрии (23—26 сентября 2006 г.) Место проведения: Jiuhua Spa and Resort, Бейджинг, Китай. Тема: Современные перспективы исследований и клинические вопросы культуральной психиатрии во всем мире

Тематические симпозиумы : Культура, психология и личность. Культура, семья и консультирование. Культура, женщины и психическое здоровье. Культура, старение и смерть. Психическое здоровье иммигрантов и беженцев. Расизм, меньшинство и психиатрическая помощь. Культурно-компетентная охрана психического здоровья. Культура и подростковая, детская психиатрия. Культура и геронтопсихиатрия. Культура и психосоматическая медицина. Культура и судебная психиатрия. Охрана психического здоровья жертв бедствия или травмы. Культура и наркология. Культура и психиатрическая эпидемиология. Культура и психиатрическая диагностика. Культура и специфические психиатрические расстройства – типа неврастении. Культура и суицидальное поведение. Культура и злоупотребление психоактивными веществами. Связанные с культурой специфические синдромы. Культурно-уникальная психотерапия. Культурно-компетентная психотерапия и консультирование. Культура и реабилитация психического здоровья. Практики психического здоровья в разных регионах и культурах.