Новая позднепалеолитическая стоянка Серебряковка (Средний Енисей)

Автор: Акимова Е.В., Мотузко А.Н., Колямкин В.М., Чеха В.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521496

IDR: 14521496

Текст статьи Новая позднепалеолитическая стоянка Серебряковка (Средний Енисей)

В течение последних лет непосредственно в 200 м севернее стоянки Частоостровское был заложен и интенсивно разрабатывался песчаный карьер, в котором неоднократно находили крупные кости животных. Только в октябре 2008 г. работы были приостановлены. Осмотр местонахождения позволил выявить два культурных слоя, расположенных на глубине 3, 5 и 4 м от дневной поверхности.

Раскопки стоянки, получившей название Серебряковка, по названию речки, левого притока Енисея, были начаты в июне 2009 г. Была вскрыта площадь 42 кв. м на глубину до 4,5 м.

Геоморфологически стоянка приурочена к выходу долины Серебряков-ки на низкие террасы Енисея и к узкой террасовидной поверхности, которая по гипсометрическому положению (16-26 м над современным руслом Енисея) может интерпретироваться как ІІІ надпойменная т е рраса.

Вся плейстоценовая толща разреза в раскопе представляет субгоризонтальное чередование прослоев супесей коричневато-серых, серовато-коричневых лессовидных и темно-серых, синевато-серых (закисных) легких суглинков. (1,5–4,5 м от д.п.) с толщиной прослоек от 2 до 10 см (г.с. 3), перекрытая слоем светло-коричневой палевой супеси (0,6–1,5 м о т д.п.) (г.с. 2). Процессы облессования затронули г.с. 2 и верхнюю часть г.с. 3. Здесь прослеживаются многочисленные тонкие трещины глубиной около 1 м, образующие в плане ячеистую поверхность. В нижней части разреза, на уровне и выше культурных слоев, отмечена деформация с небольшим смещением слоев по трещине, имеющая, вероятно, характер отседания. Наклонное залегание слоев при увеличенной их мощности представляет собой явные следы эрозионного контакта вмещающих и перекрывающих культурные слои осадков.

Литологическое строение осадков не позволяет безоговорочно отнести их к аллювию одной из енисейских террас. Аналогичные этим образования довольно широко развиты по крутым бортам долины Енисея и, по мнению С.А. Архипова, представлены перигляциальным аллювием древних балочных систем [История…, 1970].

При раскопках стоянки в г.с. 2 и кровле г.с. 3 найдены две крупные пластины и два галечных скола, в верхней части г.с. 3 (1,5–2,5 м от д.п.) – отдельные крупные фрагменты ребер. За пределами раскопа на этой же глубине найдены кости лошади, бизона и северного оленя. Вероятно, что все находки плейстоценовой фауны, включая мамонта и носорога, сделаны местными жителями именно на этом уровне.

Культурный слой 1 залегает на глубине 3,3–3,5 м от д.п. между двумя суглинистыми прослойками. Слой тонкий с буроватыми вкраплениями сажи и угля, примазками охры. Угли плотные с целостной структурой, получены из веток различной толщины. Встречаются достаточно крупные головки (до 2 см в диаметре). Много мелких колотых фрагментов косточек (более 160 экз.), как правило, без следов огня. Все определимые кости принадлежат Rangifer tarandu^^ L. (определение Н.Д. Оводова). В составе коллекции фрагменты конечностей, ребер, нижней и верхней челюстей. Залегание в слое исключительно горизонтальное, без каких-либо следов переноса.

Планиграфически слой представляет собой северный сектор разрушенного жилищного (хозяйственного) комплекса с очагом в центре. Очаг имел глубину 12 см, мощность прокала – около 7 см. Вероятный диаметр очага – 70–80 см. Во время подготовки очажной ямки была прорыта нижняя суглинистая прослойка, подстилающая уровень «пола» стоянки.

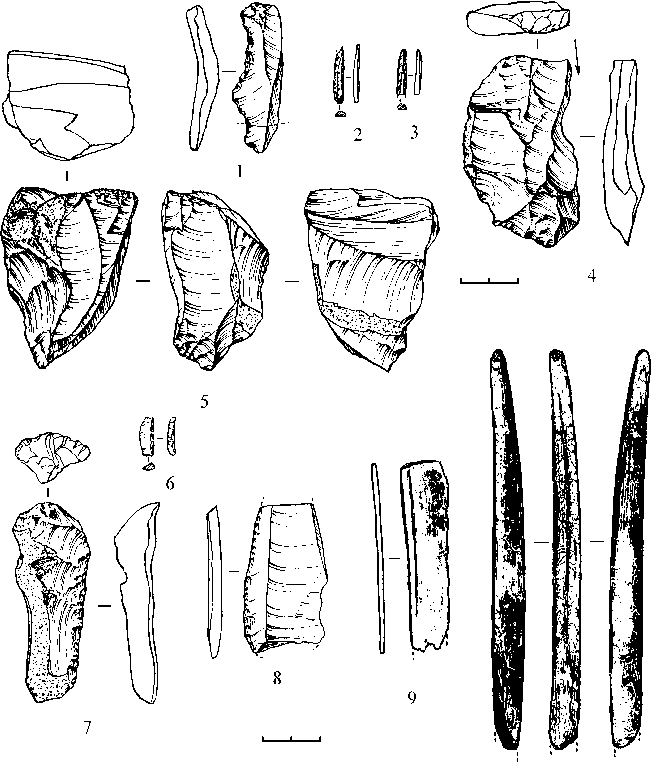

Каменный инвентарь немногочисленен: двуплощадочный бифрон-тальный нуклеус призматической формы (рис. 1 – 4 ), резец на крупном пластинчатом сколе (рис. 1 – 5 ), микроострие с ретушью по обоим краям (рис. 1 – 2 ), две микропластины с мелкой ретушью (рис. 1 – 3 ), выемчатое орудие на пластине (рис. 1 – 1 ), отщепы, пластины с рабочей ретушью по краю, плоская галька-наковаленка, галька удлиненной формы без явных следов использования. Общее количество каменных предметов, включая промывку, составляет 127 экз.

Рис. 1. Инвентарь стоянки Серебряковка. 1–5 – 1 к.с.; 6–10 – 2 к.с.

Культурный слой 2 располагается по большей площади раскопа со смещением к востоку, в сторону древнего (и наследуемого ему современного) лога. По-прежнему преобладают фрагменты костей, неравномерно рассредоточенные по всей площади, с концентрацией в юго-восточной части раскопа. Фаунистическая коллекция слоя содержит около 300 целых костей и фрагментов. Абсолютно преобладает Rangifer tarandu^^ L., в единичных экземплярах – обломки Equu^^ ^^p. и крупного копытного (Bi^^on pr.?). На поверхности последнего прослеживаются следы зубов волка или собаки. Характерен разнообразный анатомический набор костей, что сви- детельствует о разделке и потреблении целых туш оленей. Наряду с взрослыми присутствуют и молодые особи, что указывает на летне-осенний сезон существования стоянки. Особенностью фаунистической коллекции 2 к.с. является интенсивная фрагментация трубчатых костей: большинство обломков имеют следы продольного и поперечного раскалывания, выявлено большое количество мелких костяных отщепов.

В юго-восточной части раскопа узкой полосой располагается и большая часть каменного и костяного инвентаря (127 экз.), в основной массе представленная отщепами и пластинками. Каменный инвентарь крайне малоинформативен: концевой скребок на пластине с мелкой ретушью по краю и выпуклому неровному дистальному концу (рис. 1 – 8 ), широкая пластина с мелкой ретушью по обоим краям (рис. 1 – 9 ), массивная микропластина с отвесной ретушью по вогнутому краю (рис. 1 – 6 ).

Интерес вызывают две находки из бивня мамонта, в числе которых оправа для вкладышевого орудия с неглубоким пазом по одному краю (рис. 1 – 10 ). По своим параметрам изделие наиболее близко афонтовским орудиям [Ауэрбах, 1930; Абрамова, 1979]. Однако традиционно подобные предметы изготавливаются из рога северного оленя. Из бивня мамонта на Енисее известны пока только два пазовых орудия, найденные на стоянке Лиственка у г. Дивногорска: обломок округлого в сечении наконечника в 19 к.с. и крупный плоский кинжал в 7А к.с. [Акимова, Вдовин, Макаров, 1996; Акимова, Дроздов и др., 2005]. Из бивня мамонта также изготовлена пластина (обломок изделия?) с двумя параллельными полосками, явно прочерченными резцом с шириной рабочей кромки около 1,5 мм (рис. 1 – 7 ).

Планиграфический анализ слоя позволяет предполагать наличие здесь более богатого хозяйственного комплекса, центр которого уже уничтожен карьером.

Остатки микротериофауны обнаружены в обоих культурных слоях. В к.с. 2 из 41 фрагмента определимы только 6 экз., представленные костями Dicrostonyx gulielmi Sanf. – 2 экз., Microtus (Stenocranius^^ gregalis Pall. – 4 экз. Все ос т атки беловато-палев о го цв е та с матовым б лес к ом, не окатаны. Присутствуют характерные следы повреждения химическими веществами, что наблюдается при длительном нахождении фоссилий в незахороненном виде на поверхности поймы.

В 1 к.с. остатков грызунов значительно больше – 130 экз., из которых 51 экз. определим. Все кости светло-серого цвета, целые, не окатанные. Присутствуют все кости скелета, в том числе хорошо сохранившиеся черепа (3 экз.), небные кости черепа (8 экз.) и нижние челюсти без зубов (18 экз.). В составе коллекции Alopex lagopus L. – 1 экз., Dicrostonyx gu - lielmi Sanf. – 7 экз., Lemmus sibiricus Kerr. – 3 экз., Lagurus lagu r us Pall. – 38 экз., Microtus (Stenocranius^^ gregalis Pall. – 2 экз.

Фауны обоих культурных слоев сходны по видовому составу и по экологической принадлежности к ландшафтам тундростепи. Подобные фауны формировались на больших территориях в периоды максимальных похолоданий. Поскольку в составе фауны присутствует Dicrostonyx guliel-mi Sanf., то речь идет о сартанском похолодании. По видовому составу и морфологии копытных леммингов и степных пеструшек (Lagurus lagurus Pall.) фауна Серебряковки близка к фауне грызунов из 10 и 19 к.с. стоянки Лиственки и, в целом, к фауне Афонтовой горы ІІ.

Культурные слои памятника отличаются по выбору каменного сырья. Для 1 к.с. характерен коричневый эффузив, традиционно связываемый с выходами коренных пород на р. Большой Кемчуг [Зенин, 2003, 2005]. В нашем случае обработке подвергались плохо окатанные обломки. Во 2 к.с. использовалась речная галька светло-желтого и грязно-белого кремня, желтовато-бурого халцедона, мелкопорфирового эффузива, риолита и роговика (определение Ю.М. Махлаевой).

Таким образом, в районе с. Частоостровское в течение нескольких лет уничтожалась стоянка, вмещающая, по крайней мере, два позднепалеолитических культурных комплекса in ^^itu. Аналогов им в известных нам индустриях Среднего Енисея мы не видим. Микроострия с ретушью по обоим краям известны на стоянках раннесартанского времени Шес-таково (Кемеровская область), Саженцы и Каштанка І на Красноярском водохранилище [Зенин, 2003, 2005, Акимова, Стасюк и др., 2009], круг распространения микропластин с крутой ретушью более широкий и охватывает целый пласт «мелкопластинчатых индустрий» Сибири в пределах 20–10 т.л.н. [Лисицын, 2000, Акимова, 2006, 2008]. С учетом даты 19 к.с. стоянки Лиственка появление пазовых орудий на Енисее может быть датировано не позже 17-16 т.л.н. При этом явный пластинчатый характер инвентаря не позволяет отнести 2 к.с., содержащий пазовое изделие из бивня, к афонтовской культуре.

На сегодняшний день стоянка Серебряковка дает основания корректировать представление о позднем палеолите Красноярского археологического района.